扫码打开虎嗅APP

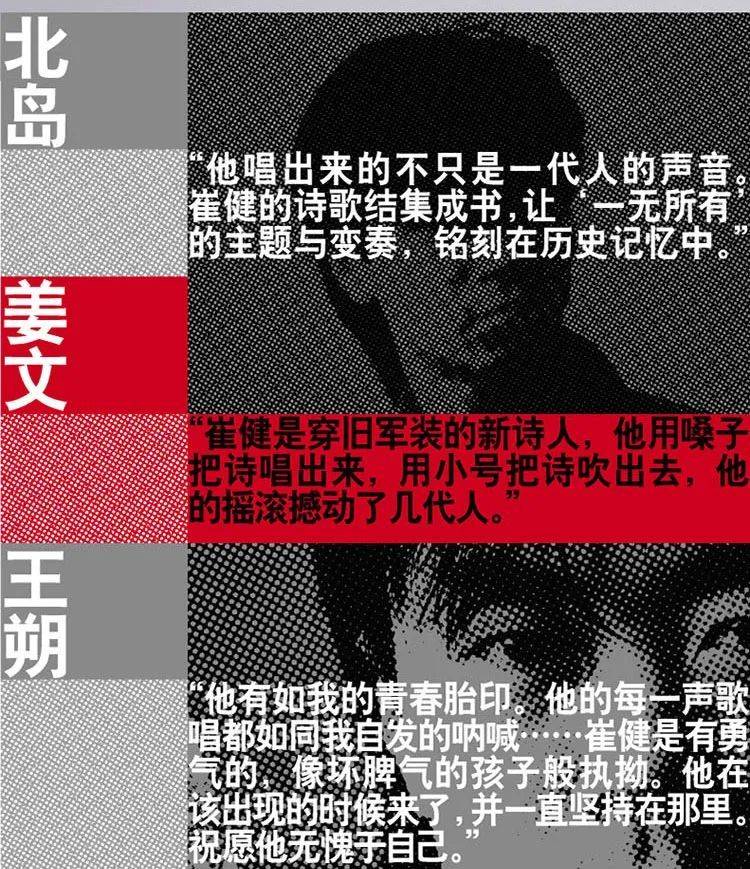

本文来自微信公众号:理想国imaginist(ID:lixiangguo2013),作者:姜文,头图来自:视觉中国

朋友要给老崔出诗集,要我写个序。

我说:OK。

他(老崔)说:好。

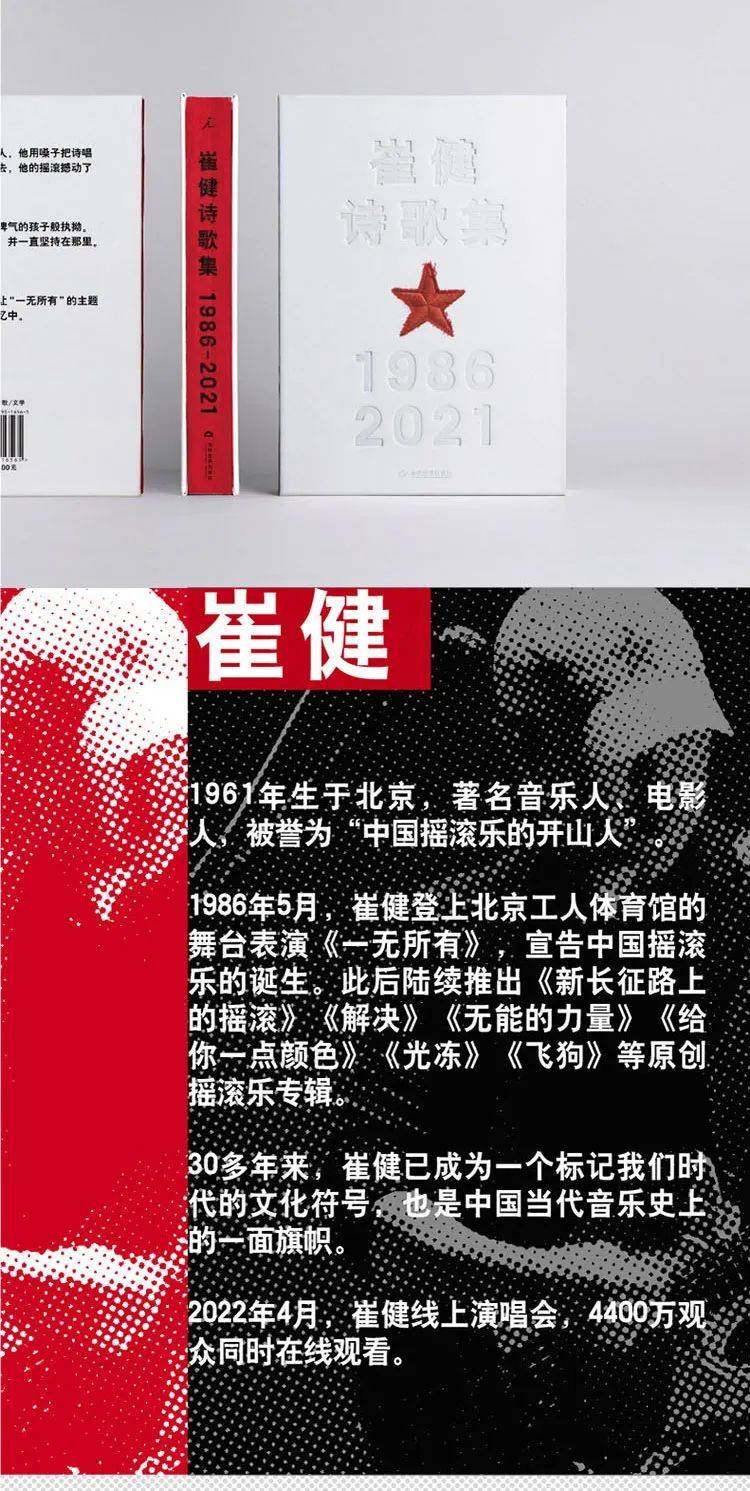

《崔健诗歌集》

01.

我说:您老要出诗集,让我不免有点儿担心。

他说:担心什么?

我说:万一得诺贝尔了怎么办?

他说:我是做音乐的,我还是更想得格莱美。其实我的歌词不应该属于文学领域,它离不开音乐。

我说:但诗集就是那些歌词,而歌词已脱离了音乐,分开它们的预谋是什么?

他说:这本诗集是个纪念,经过我的编辑,把歌词版调整到阅读版,文字分量更专一,阅读起来会有意外的东西出来。

我说:重读这些歌词,什么感觉?

他说:我重读了上百次,到最后是已失去了文学化的重读。当我看着歌词,是带着音乐化处理的,并不是文学化的。

我说:你看着你的歌词,是带旋律的?

他说:对,最起码带着音乐发音的旋律,因为普通话是一种特别容易审美疲劳的语言,它受四声的控制,我甚至认为所有方言都比普通话更富表达力。我对普通话的不满足感已经在我很多说唱音乐里体现出来了。我用山东话写过《网络处男》。你的电影《鬼子来了》我超喜欢,所以我还用唐山话写了一首歌。

02.

我说:你跟“一无所有”是什么关系?毕竟它在成为歌名之前,先是个成语。

他说:当初没想叫《一无所有》,那是1986年,我想叫《1986》,或叫《这就跟我走》,或是《你何时跟我走》,最后写完了,一看,哦,《一无所有》。我一般是这样,先出动机,后出和声,再出旋律,然后填词,最后起名,百分之九十的歌都是这样。《一无所有》就是曲带着词,一气呵成的。

我说:为什么是这个旋律?陕北味儿。

他说:我也不知道是这种旋律。当时写完之后还觉得挺洋气的,然后唢呐一加、笛子一响,就成了中国民歌了。

我说:潜意识的?

他说:对,摇滚乐落地中国,这首歌可能算是一个标志,但我根本没想过摇滚中国化。

我说:歪打正着?

他说:对。就把摇滚乐自然地在我身上做一次处理,变成中文。

我说:《一无所有》英文是啥样的?

他说:一开始叫“Nothing to My Name”——我的名下什么都没有。

我说:这不光指财富。“什么都没有”,那就是一张白纸的意思啊?

他说:对,但我不知道英文到底怎样诗意地传达这个意思。

我说:《一块红布》是先有红布呢?还是先有的词儿?

他说:《一块红布》几乎是词和曲同时写出来的,很快!《一无所有》火了之后,我有个潜意识,不想总是唱它,一定要弄个新歌。

崔健专辑《一无所有》

03.

我说:你的很多歌都关于出走,对吗?

他说:问得好。它是一股心态,一种潜意识的文学感受。当我总结所有歌的时候,我发现我是想离心向外走。

我说:从白走到黑?去哪儿呢?

他说:总之是往外走,我不喜欢回家的感觉……我内心充满挑战,实际上唱着唱着,别人都被我唱走了,我把出走的感觉释放出去了,我倒是留下来了,走的是别人。

我说:大家都被你骗走了,你却留在原地。

他说:哈哈,我留下挺好。

我说:你这次出诗集,是又一次出走,还是回归?

他说:也是一种出走,不是回归。我在挑战我曾经不敢挑战的东西。我没有诗才,别人比我写诗写得快。他们满脑子都是诗,像我做音乐一样,出口成章。但是,我做音乐也挺慢的。

我说:你愿意看谁的诗?

他说:我愿意看特别拙的人出的诗句,那是最好的。当我发现这个诗人在投机或炫技的时候,我马上就不愿意看了。

04.

我说:有人说:六十而耳顺。您老如今耳顺否?

他说:我前段时间写了一个小东西,正好可以回答你。感兴趣的话,我可以念给你听。

我说:听!

他说:时间不是循环的,时间是直行的,情感是循环的。只有当音乐响起时,时间是循环的,而情感是直接的。现实像块冰,理想像团火,我就在它们中间,我做好了准备,融化或者湮灭。

我说:那您老到底耳顺否?

他说:哦。我周围有的是耳顺的人,但我知道我必须得坚持点什么不一样的东西。我的生活方式更像是做纯音乐的,特别是像做爵士乐的。必须得在一条路上走到黑,才能看到光明。

05.

我说:你怎么看《假行僧》?

他说:很多人会觉得它特别隐晦,网上也有评论说这不是流氓歌曲么!一个流氓不愿意负责任,到处跑,也不要财产,也不要情感的包袱。实际某种程度上,ta不应该是一个男性,ta应该是中性的,ta也可以是女性看情侣的一个角度。这首歌比较洒脱,“老子惹不起,还躲不起么”?

我说:如果世界上一切束缚你的都不存在,你的歌会是什么样子?

他说:不可能没有束缚,即使没有,我也一定会找到束缚,找到边缘。艺术家需要抽象的理性思考。

我说:你的诗集里有很多Hiphop,与诗歌风格完全不一样!

他说:Hiphop是我一个特别不可思议的转向。很多人不喜欢看到我说唱,其实我每张专辑都有说唱,而且我在1985年就试着玩说唱了。

我说:那到底什么是Hiphop?

他说:说唱不是一首简单的诗,是一种态度的形式转变。真正的说唱精神就是解决问题,把事儿说透了,谁也别跑,“要不你给我打死,要不我给你骂瘫”。

06.

我说:《光冻》是怎么回事儿?为什么你要把光冻起来?

他说:《光冻》是我的一种困惑的表达方式,没有找到出路的感觉。因为有了光被冻住的那种情绪、那种土壤、那种基础的牢不可破的严酷感,而我们又束手无策。当我说光被冻住的瞬间,就有了一种时间被穿越的感觉。未来就是现在的出口。时间是会融化现实的!

07.

我说:到现在为止,你怎么看待你自己?

他说:自己?每天面对镜子,都不一样。比如今天晚上看到的是恶魔,明天晚上是醉汉,刚刚做完作品的时候,镜子里又变成一个铁哥们儿。很多时候,我面对镜子,会怀疑镜子里的那个人。

我说:你数过吗?有多少个自己?

他说:这始终在变化,最起码我认为有三个自己。

我说:哪三个?

他说:其中一个是特别情感化、个体化的。有句话是我女儿告诉我的,她说在西方有一种哲学叫treat your body like a temple,就是把你的身体看成殿堂。我发现音乐就是对身体忠实的一种东西。

我说:你这样对待过自己吗?你把自己当庙了吗?

他说:对,我要是把我的身体放弃了,成天写《花房姑娘》,那肯定枯燥死,我弹着琴都能睡着了。我不想写一个“花房小子”“真行僧”“二无所有”。所以,我用我的身体找节奏感,我对节奏的研究来自爵士乐,爵士就是用身体数拍子的。

我说:那另外两个你呢?

他说:还有一个理想化的我。我经常怀疑自己有没有信仰。

我说:怎么判断呢?

他说:要运用排他论,你有没有大量的思考时间?它是非金钱化、非感情化的?如有,那我认为你就是在理性思考,与信仰有关。

我说:那么第三个你呢?

他说:第三个就是利益性的、智慧性的。我可以说它是小聪明,签合同、算账、存款、买保险、交际等日常要想的。还有就是培训、科技、规划等,反正是与信仰和情感无关的一些思考。这一切都属于第三个自己。

08.

我说:《时代的晚上》,究竟是怎样的一个晚上?

他说:这首歌最大的概念就是矛盾。把对自身的自责和勇气还有情感融合在一起,同时不能说得太多太透。你越不敢说的东西,实际上,你对它的情感就越复杂。

我说:那你对80年代怎么看?

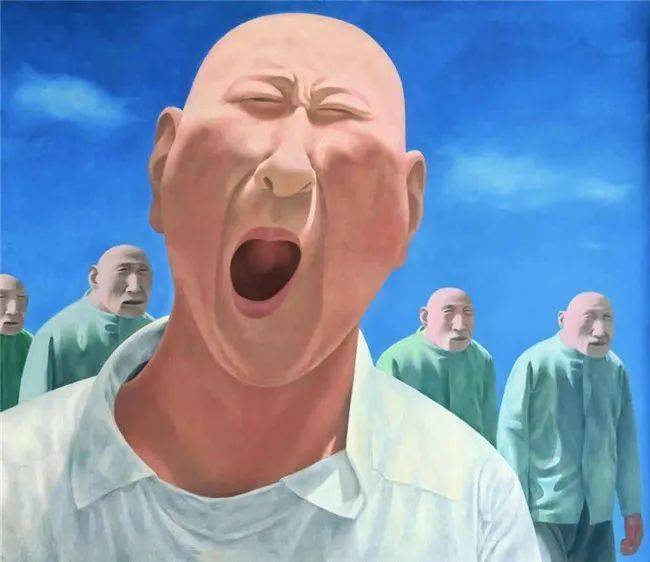

他说:方力钧的那幅画《打哈欠》,我认为特别代表80年代,他明明是打一个哈欠,但是大家认为他启蒙了或是觉醒了。也许,他的画中人物“呐喊”完了,回去又睡了。

《打哈欠》

09.

我说:在《盒子》里你说“理想在身后叫唤”,现在理想从哪边叫?后?前?左?右?

他说:现在我跟这个叫唤平行了。如果理想是火,现实是冰,我在中间。

10.

我说:当你的歌词变成一本书,你对它有什么期待?

他说:我希望它能引起对我未来作品的关注。

我说:万一得诺贝尔怎么办?

他说:我的作品从数量上还是质量上都远远不够!而且我不认为中国的艺术家在融化自己体外的冰块之前,会被世人看到。也许我们的热情还是不够。“空空的两手/不够热乎/微微的颤抖/不够强烈……”这是我新专辑一首歌《兔子牛》的第一段。

我说:你要人们都看到你,但不知道你是谁?

我心话儿说:崔健,是个怪物,是个怎么说都不过分的奇迹。

是为序。

姜文

2021年7月13日于北京

《崔健诗歌集》

本文来自微信公众号:理想国imaginist(ID:lixiangguo2013),作者:姜文