扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:原点original (ID:jfyuandian),作者:冯蕊,编辑:王潇,原文标题:《堵在淀浦河上的跑船人》,题图来自:萬一

近百艘小货船在上海淀浦河闵行段排起长队,等候通过船闸。8月26日至27日,开了十多年运石船的沈春华在河上滞留了两天。

堵车常见,堵船实属新鲜。有人追溯堵船缘由:今夏长江流域干旱少雨出现汛期反枯现象,黄浦江受中上游来水减少影响水位有所下降。作为其支流的淀浦河水位也明显降低。淀东泵闸管理处等相关部门为防范船只搁浅风险,在8月26日前后关闭位于淀浦河闵行段的淀东泵闸,直至27日打开闸口。

水位低的难题很快过去,但淀浦河上跑船人们面临的困境却没有消失:货物变少、竞争激烈、泊位难寻。内河航运市场的波澜正左右着跑船人的生计。

下午4点,许多货船行驶在闵行西渡村的江面上。冯蕊 摄

被关注的小船

“前几天我在电视上看到了堵船的新闻,怎么大家突然就关注起我们了。”沈春华笑道,“搞船的有什么好拍的?”

沈春华将小船停靠在青浦申昆青松混凝土厂的码头,等待着厂家用吊车卸走船上600多吨的石子,前面还有三艘等着卸货的船。

“现在不是船最多的时候。”沈春华指了指窗外。正是上午10点,油墩港航道青浦段的河面上每隔几秒钟便有货船经过。

沈春华在船舱里调整船只的角度。冯蕊 摄

沈春华所指的这些船大多是小型的内河散货船:吨位数往往在1000吨以下,以装运建材、粮食、煤炭为主,多见于城市的河流和长江支流。它们在内河航运中承担着转运功能。

在上海等经济发达的城市,建筑、大型工程、制造业等发展需要砂石、水泥、钢材等原材料。但这些自然资源在湖南、湖北等中西部地区较为丰富。3000吨砂石要从武汉运往上海,若公路运输需要100辆货车,成本高并伴随尾气排放和交通拥堵的风险;但若通过内河航运只需要一艘货船,节省了大宗货物高额的运输成本且减少了环境污染。

长江是发展内河航运的黄金水道,位于长江入海口的上海不仅是目的地也是中转枢纽。小吨位的散货船比起大船更具灵活性,它们分装大船货物后,或前往上海码头的厂家卸货,或驶向周边的长江沿岸地区,主要负责短距离的支线运输。

今年8月25日交通运输部发布数据:截至2021年底,我国内河航道通航里程12.8万公里,其中高等级航道超过1.6万公里,水运基础设施总体规模保持世界第一;长江干线货运量超30亿吨,位居全球内河航运首位。

在庞大的内河航运市场背后,正是河流里一艘艘小货船在发挥作用。但在这场堵船事件之前,这些小船很少受到关注。

8月27日的货船长队中,沈春华的船排在第40条左右的位置。他并不太担心。比起堵船,他更在意的是眼前许多难解的现实问题。

一只小船正在装货,砂石从传送带上倾注而下。冯蕊 摄

变少的货

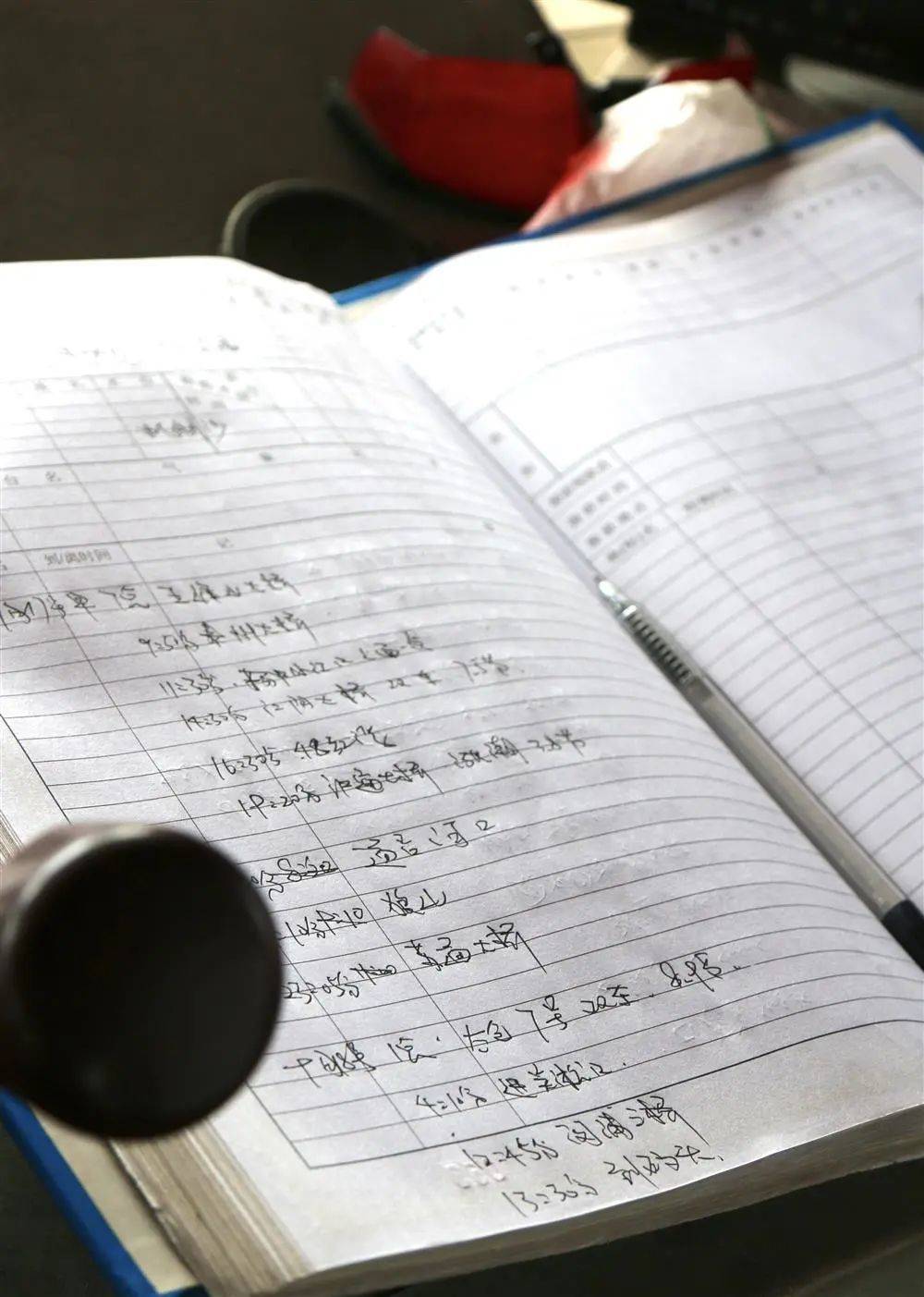

沈春华从船舱的抽屉里掏出一本手掌大小的本子,里面写着密密麻麻的数字。一旁的妻子邵年凤看了一眼摇了摇头。“640?”她“啧”了一声说道:“现在能有个620不错了。”

45岁的沈春华和44岁的邵年凤共同经营着这艘运石船。本子里的数字是两人每次运货的吨数,一旁标注着对应的价格,每一个航次都不能落下。

6月解封通航后,两人每个月只“跑”三四趟。往年一个月就有七八趟,去年最忙的时候一个月有10趟。

“我们没有货装。”沈春华感到疑惑:“是岸上的生意不好做吗?”

码头调度刘建成的经历印证了沈春华的猜想。9月16日,台风后通航刚刚恢复,刘建成接到一通电话:一艘3000吨的运砂船已经停靠码头,但因为没有买家前来装货只能先在锚地抛锚。

“现在行情不好,这些砂没人买。”刘建成感慨,近两年部分地区的工程、房地产等行业市场遇冷,对原材料的需求有所下降,导致许多承包码头的船只货主找不到买家、亏损严重。刘建成所在的码头承包商是一家管桩厂,今年每个月的收入不到200万元,扣除一年2000万元的码头租金和人力支出只能勉强“保本”。

刘建成带我们参观船只的机舱。冯蕊 摄

“码头公司就是看货量雇船。”刘建成说。当货主的营收下降,被压缩的不仅是跑船人的航次,还有船运费。原来河砂和石子若从湖南岳阳到上海,船运费大约是每吨20元,但今年价格降到大约每吨10元。

“我们小船跑的就是运费,说白了是辛苦钱。”翻完本子的沈春华抽起了烟,一旁的烟灰缸里已经散落了三四只烟头。

他心烦的还有和船运费不成正比的油价:柴油的价格去年是每吨4000元左右,今年涨到约每吨9000元。今年虽然航次少,一个月也要用近2吨油。此外每个月还有船只折旧费用。“我的船光投资就有100多万元。”沈春华抱怨,今年截至中秋他只“跑”了二十几趟,年底的收入估计“也就抵抵开销”。

在航务胡景铭看来,沈春华算是幸运的。他认识的许多小货船主今年已经停航,因为人力、油价、船只保养费和开销叠加起来还不够本钱。“停下至少不亏。”胡景铭叹息:“很多船老大还为买船背着贷款呢。”

他观察到今年一些小船的策略是开空船去上游“抢货”:湖北、湖南、重庆等自然资源丰富的上游地区是货源集中地,虽然开空船上去浪费油钱,但要是回来这趟能谈下好价格就赚回来了。“大家愿意为了货赌一把。”他说道。

邵年凤把头探出窗外和隔壁船的朋友聊天。冯蕊 摄

变多的对手

令沈春华不解的是,货变少了,自己的“对手”却变多了:货主青浦申昆青松混凝土厂去年合作的船有13条,今年增加到15条。

“因为船还是这么多,好多船东到处托关系找货主。”刘建成解释,近两年内河航运市场的货船保有量较大。“这一行业的周期是3到5年。”他回忆,3年前内河航运市场正值鼎盛期,厂家造了好多船,身边的许多人纷纷买入,结果一下水行情就变差了。“聪明的人应该当时把船卖掉。”他留意到今年价值100万元左右的1000吨位船舶,三年前价格能卖到150万元左右。“现在大家都不舍得卖船了,都在观望。”

船多货少意味着日益激烈的竞争。

胡景铭指出,船运和公路运输不同,没有固定、透明的运价标准。“不确定的因素太多了,天气、航行难度等等。”比如沿途有很多矮桥,空船太高无法通过只能先往船舱里注水再在港口把水排掉,运价就会高一些。

因此航运市场“随行就市”:市场越饱和,竞争越激烈。胡景铭经常见到这样的场景:很多同吨位的货船想争抢一个货主,此时船东们左顾右盼,没有一个人敢率先喊出高价,生怕其他船更便宜抢了生意。但若当时同一吨位的船只有几条甚至一条,船东就会“趾高气昂”把价格抬高。

同时跑船人的等待更加漫长。

邵年凤对时间很敏感。中午12点53分,她瞧了眼手机屏幕叹了口气。“潮水到松江油墩港闸口了,今天怕是赶不上了。”

根据跑船人的经验,船闸是按潮汐时间放行船只:每天当潮水到达闸口,水位升高,泵闸管理处便开始放行货船直至落潮时水位降到最低,再等到第二次涨潮时开闸,如此循环往复。若船只在低潮位时或深夜抵达闸口,就要排队等候开闸。船越多,等得便越久。

淀东泵闸每次开闸只能通过5条船,每批需要半小时。泵闸管理处为了减少扰民每晚7点左右关闭闸口,最晚延迟到10点。去年12月底,恰逢松江油墩港水闸维修,许多小货船只能绕道淀东泵闸,当时沈春华夫妇在闸口等了近5天。今年8月油墩港水闸再次维修,闸口船只数量变多也是此次淀浦河堵船事件的重要原因。

海事部门要求船员详细记录每次航行的时间和途经地点。冯蕊 摄

更频繁的是装卸货时的等待。运石船卸掉600吨石子需要约一个小时,码头检查船只、安排位次也需要时间,沈春华夫妇有时需要等一到两天才能完成卸货。“如果哪都不用等的话十几个小时就能跑一趟了。”沈春华说道。但目前一个航次通常需要五六天,他最久的一趟花了一个多礼拜。

时间便是生计。邵年凤提到,当装货码头的货运量大,此时自己的船还在路上,码头处就会调度其他货船补给运输。夫妇两人经常遇到这种情形。“我们的数字就这样被分走了。”她苦笑:“码头可不会等你。”

一对夫妻正在为装完货的船只盖上纱面。冯蕊 摄

难找的船位

今年9月,松江油墩港闸口恢复运行,货船被分流,堵船的风险变小。但邵年凤却在因此烦恼。

通常夫妇俩装货的地点在黄浦江闵行吴泾码头,要等码头调度安排好位置后打电话通知,才能把船开过去排队。

黄浦江沿线不能随意停船,被巡逻的海事船发现要缴纳罚款。上海海事局的工作人员冯萍(化名)解释,黄浦江在水上通航的地位相当于公路中环,也就是“水上高速路”。如果船只随意停泊,以黄浦江的流量来说容易“水泄不通”。

沈春华夫妇每次都为找锚地绞尽脑汁。此前松江油墩港水闸维修的时候没什么船经过,两人就把小船停在闸口附近。“那里是乡下,没什么人管。”邵年凤笑道:“但现在船闸开了,我们又没地方停了。”

在胡景铭眼中,停船是船老大们普遍的烦恼。许多码头泊位和吊机数量有限,无法容纳较多的货船。“很多船都是停在很远的地方,快轮到自己了再过去。”他指出,如果能找到20分钟航程内的锚地是最佳的,很多时候停船好比“抢车位”:船老大会在黄浦江各个方位跑上好几趟,直到发现有船出去装货了迅速抢占空位。

停船可比停车麻烦。“停车只需要一块平地。”冯萍表示,停船需要码头,配合的条件有水深、水流、码头上的水电煤保障以及码头前沿的水深维护。

货运码头又分货主码头和公共码头。前者由私人、企业等货船货主承包,未经允许不能停泊,后者对外开放。冯萍了解到,黄浦江转型发展之后,公共的货运码头全部撤出,变成了亲水岸线和滨江步道,因此船多码头少,导致泊位紧张。

“长江岸线不能全部被货主码头占领。”上海海事大学国际航运系主任王学锋教授提出,应和货主码头协商对外开放或部分开放,同时根据市场需求在沿岸增设更多公共货运码头,提供信息化服务以减少船民等待时间。目前上海海事局在杨浦大桥水域和闵浦三桥水域等开设了浮筒服务站和船民驿站,船民可以通过手机APP预约。

夕阳西下,船员们正把船停在祥云码头的休息区。冯蕊 摄

船员在船上健身消磨时间。冯蕊 摄

下午5点,在闵行区祥云码头附近的休息区,岸边的刘建成望着夕阳下聊天的船员们陷入回忆。“他们等待的时候可不比开船轻松。”刘建成曾做过10年的船员,在他看来睡眠对跑船人是奢侈的。“别人是太吵睡不着,我是没响动睡不着。”一旦没有吊机的声音他就会觉得没有货装,立刻惊醒。

夏日夜晚近40℃的船舱里,沈春华同样难以入眠,他害怕夜里水位低、船只搁浅,便走到驾驶室里调整柴油的动力值,之后闭眼躺了两三个小时。一旁的邵年凤总觉得装货下一个就轮到自己了,迟迟不敢闭眼。

岸边彷徨

内河航运市场的变化不仅关系着跑船人的生计,也关乎他们的人生选择。

1981年,长江航运市场在改革开放后加速开放,航运企业如雨后春笋。16岁的张伟才决定追随父亲脚步,成了江苏泰州某航运公司里的一名船员。

上世纪80年代至90年代间,随着交通运输部提出“有河大家走船”,越来越多的人在政策扶持下“涉水闯滩”。2000年,张伟才贷款买了第一艘属于自己的船。尽管船只只有100多吨,但5万元的价格对他来说宛若天价。

2005年后长江航运进入黄金时代,2010年长江干线货物通过量已从1978年的4000万吨增长到逾15亿吨。此时张伟才却卖掉了自己的小船,进入泰州海事局工作。“搞船的永远在背贷款。”张伟才感慨,跑船是风险投资,每次选择如同赌注。

内河航运市场的高速发展对船只的技术、能耗提出了更高的要求。21世纪以来,内河船舶出现了现代化与大型化的趋势。一些小船主不免担心,大型集装箱船会越来越多,挤兑小船的生存空间。

许多船已经装有智能化的GPS系统。冯蕊 摄

“小船不会消失。”在上海海事大学交通运输学院翁金贤教授看来,小船的转运作用不可替代,一些过于陈旧的船舶可能会提前淘汰,但多数小船将通过改造升级变成环保和智能船舶。真正让他担忧的,是船员的老龄化。

在刘建成的老家江苏兴化,跑船工作往往代代相传。刘建成在26岁时视跑船为出路:刚从土木工程系毕业的他如果做专业工作一个月只能赚2000元,上船若行情好的话一个月收入最多能有2万元。他一比较便从父辈手里接过开船的活。2019年,跑了十年船的他厌倦了“一眼望得到头”的跑船工作:单一枯燥、收入没有发展空间。他决定去岸上另谋生计。

沈春华与刘建成是老乡,他也不希望儿子继续开船。“但凡有点出息,谁会来搞船呢?”邵年凤自嘲。“我也想回家,但是条件不允许。”他们有一对儿女在老家。17岁的儿子正读高中在外租房,每年教育费用高于2万元。邵年凤看其他家长都在陪读,也想回老家照顾儿子学习起居,但若雇人开船,今年的收入无法负担人力成本。

两人在岸上求职似乎更加困难。沈春华夫妇俩都是初中学历,自己曾去岸上的劳务中介所看过,工厂流水线和日结活对学历和年龄都有要求,两人很难找到收入比跑船高的工作。

刘建成观察到,小货船上的船员基本上都是年龄较大的夫妻档。他们虽然跑船很有经验,但普遍文化程度较低。这几年大船上船员证件查得严,他们中的很多人因为考不出理论考试拿不到驾驶证,没法上大船工作。小船又承载了他们全部的家当,因此老一代的跑船人往往在小船上一干就是一辈子。

船里的客厅装饰精美,墙上的刺绣由沈春华朋友亲手制作。冯蕊 摄

“我们都在谈海洋强国,不能忘了船员是航运的核心。”翁金贤认为内河航运仍在加速发展。尤其在疫情影响公路货运之下,水路运输的优势凸显。今年4月上海港水水中转的比例达到65%,较3月份增长13.5%。

而推动市场发展的,往往是每一个跑船人的选择。当江上的小船航行不止,内河航运的浪潮便不会停歇。

本文来自微信公众号:原点original (ID:jfyuandian),作者:冯蕊,编辑:王潇