扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:原点Original(ID:jfyuandian),作者:夏杰艺,编辑:王潇,原文标题:《完美法律游戏下,被直播套牢的女孩》,题图来自:视觉中国

2月4日,网红主播“狗头萝莉”在社交网站上表达轻生意愿,她表示,自己因合同纠纷被判赔偿平台600万元,陷入经济困境。次日,该主播在一栋废楼中被找到,警方确认其已处于安全状态。此事再度掀起对主播解约纠纷的讨论。

直播行业或许是今天中国最大的“梦工厂”,在这里,一夜暴富的神话每天都在发生,吸引着无数普通人接连跃入红海。数据显示,截至2020年末,我国直播行业主播账号累计超1.3亿,最多可一天新增主播4.3万人。

但红海之下,可能是漩涡。近年来,起诉主播已成为直播行业内一份隐秘的生意。与新闻中不同,被起诉者大多不是收入斐然、因跳槽被起诉的“头部”主播,而是拿着不如普通白领收入的“腰部”或“脚部”主播。有人工作5天被索赔12万,有人工作3个月被索赔83万。

这是一个残酷的法律生存游戏,它的关键词是“霸王合同”“保密仲裁”“第三方资助诉讼”。在这套成熟的设计之下,似乎没人有把握“无责”出去。

进入

3月2日就要仲裁了。萧萧只当过近5天的主播,如果输了的话,就要为这一周付出将近12万的代价。

最初是怎么开始的呢?24岁她在杭州生活,一次下班路过商超门口时,一位经纪人主动上来搭讪,认为她很适合做主播。对方邀请她去公司面试,那是写字楼的第19层,宽敞、明亮、精致,像小红书上的打卡点。她平时喜欢唱歌,留着及腰的长发,性格不怕生,“做主播或许是个不错的选择”,她想。

她爽快地签约了。手机支付宝上的电子合同,长达十余页的合同条款,上面都是密密麻麻的小字,她带着初出茅庐的学生般的信任,毫不设防地用手指在屏幕上签下名字,“完全没注意还有违约金”。对方立即给了她3000元签约金。

去年8月13日开始,她每天下班后便前往公司直播,按照要求一次直播6小时左右,从晚上八九点到凌晨三四点,但她几乎没什么观众。5天后,同时兼顾两份工作的她渐渐体力不支。注意到她的状态,运营工作人员主动建议她停播退出,“再这样下去你会猝死。”

衡量过后,萧萧也认为自己无法兼顾两份工作,应该退出。这时,公司要求萧萧返还3000元的签约金。

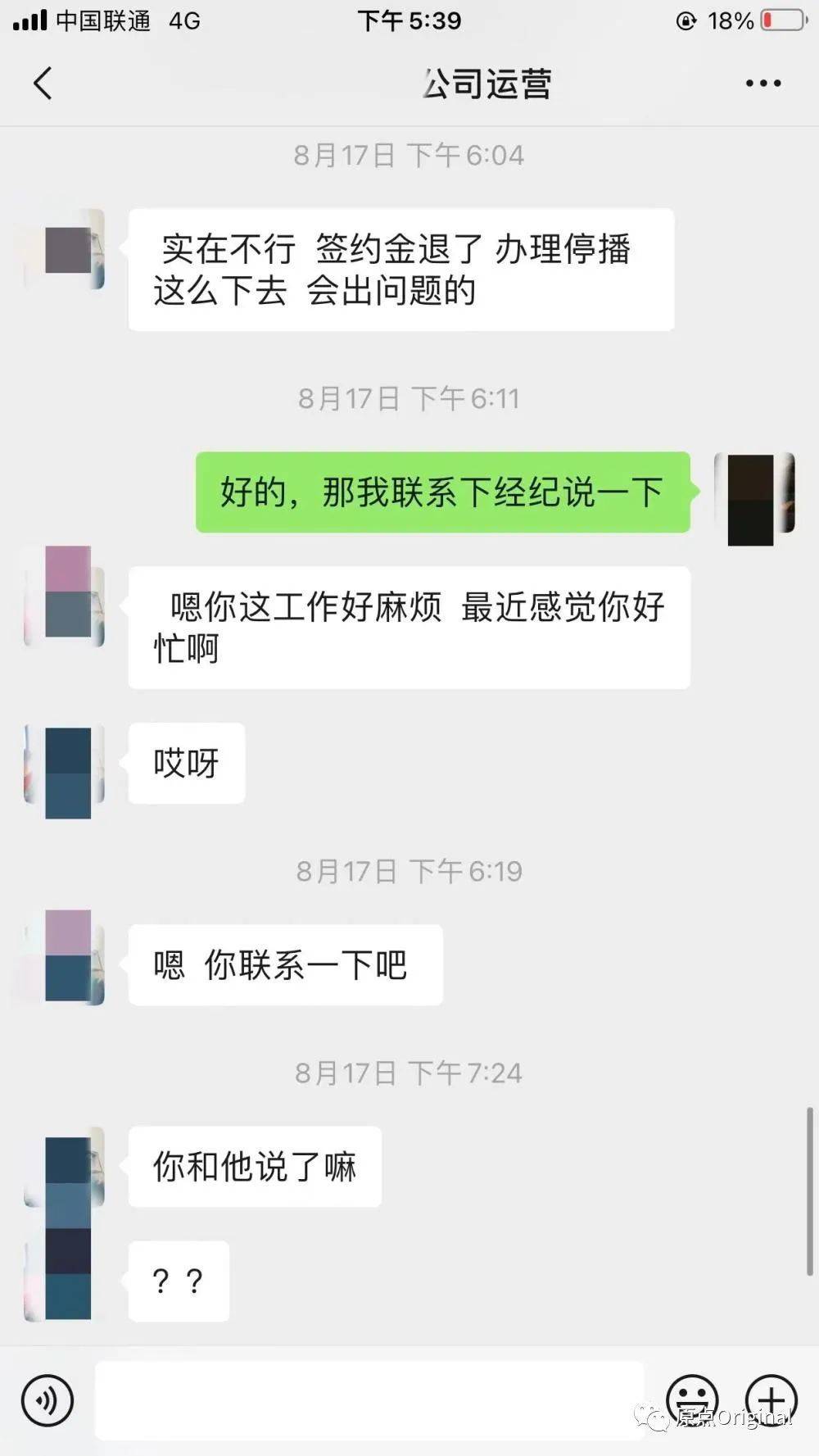

萧萧与公司运营、经纪人的聊天记录(该聊天记录已经过取证程序,涉及隐私部分记者进行了模糊处理)

“我非常愿意还,可是我也强调,公司要跟我签一个解约协议作为凭据。”但她没想到,自己的诉求遭到了拒绝:“签约金你必须还,协议我们是不会签的。”萧萧一再坚持,对方便留了一句,“你等着法务通知吧”。

22天后,她收到了一份通知。公司已经向她提起仲裁,要求她赔偿共计约12万元的损失。与此同时,她直播5天获得的收益仅124.8元。

萧萧不能理解。在她看来,明明公司先提出解约,怎么被起诉的变成了她?为什么她愿意返还签约金,公司却不愿签解约协议呢?而她仅仅直播了5天,怎么会被索赔近12万呢?

“是不是有什么误会?他们肯定是搞错了。”收到仲裁通知书后,她第一反应是去找公司负责人沟通。

在她的录音中,双方对是否签署解约协议一事再次发生分歧。负责人强调,“真有事情不播了,都是提前把签约金退掉,就没事了,也没有牵扯什么停播协议解除协议。”

“就我们公司跟所有主播停播了都不签任何协议?”“对。”

“那是为什么啊。”“因为没必要。”

和萧萧签约的是杭州巡洋文化传媒公司,记者找到了另外两位曾在该机构担任主播的女孩,她们也遇到类似的解约困境。陈瑶瑶记得,自己和朋友一起签约这家公司,直播了一周左右,她们发现无法获得面试时承诺的保底收入,便想要离开。这时,对方同样要求她退回签约费。“我说先退一半,你跟我签一份解约合同,我再把剩下的还给你。结果就收到了催告函。”

主播宁桦是“偶然逃脱”的那一个。去年9月,在同一家机构直播了一个月左右的主播宁桦,被公司从宿舍赶了出来,“他要求我走,说粉丝没有达到他们(要求)的量。”对方要求她当天晚上就搬出宿舍,否则就带人将她“丢出去”。

宁桦立刻报了警,到警察局后,对方带了五六个彪形大汉来“镇场子”,态度强硬,并再次提出了返还签约金的要求。“我希望返还的时候签一个解除协议,他们不肯,要么就说解除也可以,但要起诉我。”

宁桦回忆,当时警察建议她别再坚持解约,尽快返还签约金,也协调对方继续提供一周的宿舍。她向记者出示了最后双方签署的一份带红手印的调解书。她认为,这或许就是自己免于起诉的原因。

对此,记者曾多次拨打对方机构负责人电话试图求证,但截止发稿,未获回复。

一位直播类MCN机构的法务表示,擅自解约的主播一定要退还签字费,但是按照合同规定,“解约协议签或不签都是公司的权利,这是两码事,要看公司是否同意免除你的责任。”

而对女孩们来说,不解约就意味着始终有一份法律风险背在身上。萧萧的律师提醒道,根据合同条款,即使双方不再合作,剩下的合约期内主播也必须谨小慎微,“假如被发现在其他平台直播,或有其他不利于公司的行为,随时可以再追究你的责任。”

“霸王条款”

直到面临赔偿,萧萧才开始认真研究,自己签下的究竟是什么合同。

这是一份直播合作协议。根据协议规定,双方仅为合作关系,而非劳动关系、劳务关系或经纪关系,这也就意味着条款设计更自由,不像后者受相关法律条文的约束。

萧萧的律师认为,在协议中,萧萧与公司的权利和义务明显处于不对等的地位。

举个例子,合同要求主播“每天的直播有效天数不低于26天,每天直播有效时长不低于6小时。”但有效时长的定义掌握在公司手中——“符合甲方直播内容及平台要求的直播时长,方可确认为有效直播时长。”主播还需要每月产出优质短视频15个,但此“优质”同样需由公司认证。

合同还列出了12条“直播行为规范”,其中有许多无法量化的标准,比如“灯光昏暗”“内容无创意”“穿着随意邋遢”等,有很大的解释空间,每违反一项就要扣除收益的10%到20%。

更重要的是,公司掌握着随时修改分成比例的权力,“甲方有权根据平台分成政策的变化、直播市场的变化以及甲方对乙方的扶持效果,更改主播分成比例。”

假如你的每月流水少于1.5万元,公司有权不发放保底收入并单方面解除合同。但假如你是一个“能赚钱”的主播,别想轻易解约——如果主播“收到的前台流水累计达人民币壹佰万元及以上”或“全平台粉丝数量累计相加达到两万”,则协议期满后自动顺延两年。

与此同时,合同对于公司扶持的规定十分宽松,对“短视频扶持”“刷票扶持”“直播技巧培训”等细项并未量化,只有“定期或不定期提供”的字眼。

许多被不同机构起诉的主播表示,直播期间公司提供的培训和扶持“实际上约等于0”。陈瑶瑶唯一能记起的是一次安全培训,主要内容是“让你不要和榜一大哥见面,太危险”;而主播小玖表示,运营在直播后经常与她单独谈话指导,但内容主要是“暗示我要多哄着大哥,多跟他们私聊,要放得开”。

若主播出现根本性违约行为,公司可从五种方案中择高要求主播支付违约金,其中包括“五十万元”“月平均收益的36倍”“合作前24个月的最高月收入的36倍”等。至于这些赔偿金额是依据什么制定的,合同并未给出解释。

看到这些条款后,萧萧终于明白,她很难以公司未履行扶持义务、擅自提出解约等理由指出对方先行违约,但对方却可以随时起诉自己。

从签下这份合同开始,她已经一败涂地。

那么,假如主播具有足够的法律意识,认真阅读了合同内容,是否可以避免签下“霸王条款”呢?

一位直播类MCN机构的法务指出,这类霸王条款是业内的标配,光从合同上很难分辨机构是否正规。她所在的机构提供三种类型的格式合同,其中也包括“100万元”“月平均收益36倍”这样的高额赔偿数字。而且主播在机构面前通常没有谈判地位。尤其是新人主播,即使提出质疑,公司通常也不会更改格式条款。

站在机构的立场上,她表示,高额赔偿金的目的主要是为了威慑,“除非主播跳槽,我们一般很少起诉,因为要考虑到公司名誉,而且我们老板比较仁义。”

她认为,虽然机构在这段关系中是绝对的强势方,但即使有霸王条款,公司的主张到了法庭上也不一定能获得支持,“还是要看证据,拿出发票来,你要证明的确有这么多的投入和损失。”因此她建议主播签约前看清楚合同内容,找律师咨询,重要的谈话要做好录音取证,签约前还可以检索一下公司和公会的“互联网风评”,避免上当。

当记者问起对刚踏入直播行业的新人有什么建议时,她的回答是,“最好是先不要签,可以自己播。”

保密的商事仲裁

萧萧的案件无法由法庭审理,只能由仲裁委员会裁决。因为她签下的协议中已写明,双方一旦因协议产生纠纷,协商不成,均提请“北海仲裁委员会”裁决。

当萧萧收到开庭通知时,距离开庭仅剩一周,留给她和律师准备的时间不多了。恐惧令她难以入睡。当天晚上,她在百度上搜索负责自己案件的独任仲裁员的名字,却有了意外的发现——该仲裁员曾在公司方委托的律师事务所任职过。

她心底轰地一声炸开,当即打电话给代理律师,要求取证,并对该仲裁员提出“回避申请”。

仲裁委员会是我国的商事仲裁机构,其裁决过程具有保密、快速、程序简单的特点。对企业而言,仲裁更有利于保护商业机密和名誉。

“近一年,几乎所有的MCN机构都开始走仲裁了。”霍克是主播维权领域的一位自媒体人,曾在南京某律所从事运营推广工作,当时了解过其他律师接收的起诉主播的案件,对此颇有不满。辞职后,他一直兼职从事主播维权工作,两年来接触过五六百名被起诉的主播,实际接手案例近100起。

“我接到的咨询中,两年前还有50%的主播纠纷是走法院,现在基本上越来越少,可能不到5%。”他认为这种趋势值得警惕,因为保密商事仲裁无法在网上检索到,机构就不会因频繁起诉影响名誉,这大大降低了MCN机构起诉的“后顾之忧”:“主播在网上查不到,很难提前预判风险。”

其次,相比法院,很多仲裁委的通知送达方式并不规范,只通过快递送达当事人,没有电话、短信通知,不少被提起仲裁的主播因不知情而错过仲裁。

一位被起诉的主播小玖表示,当时仲裁委文件通过快递寄到她的湖南老家,而她在外地打工,直到微信被冻结,显示她已被强制执行83万元的赔偿金,她才知道自己已经被仲裁了。而主播萧萧因为听说过其他人的遭遇,每天去快递站检查,才发现了自己被遗忘在快递站两天的EMS快递,她的快递小程序和短信均没有收到提醒。除了该快递之外,她也没有收到过仲裁委短信或电话形式的通知。

此外,仲裁委收取的费用通常远高于法院,且其整体收入与案件仲裁费挂钩。有仲裁委发布行业分析文章时提到,全国各地仲裁委的发展情况极不平衡,部分仲裁委已转为企业化管理,努力拓展案源以实现自收自支。而总部位于广西的北海仲裁委,其在2018至2021年共受理案件248178件,标的额419.9亿元,办理案件数量连续三年位居全国第一、二名。萧萧的案件争议金额达10万元,按照其收费标准,仲裁费为4550元,一般由被执行人承担。

霍克认为,仲裁委的收入来源依靠案件仲裁费,在这样的客观条件下,如果没有较强的自查自纠机制和外部监督,可能导致不公正的裁决。“在行业内,大家对某几家仲裁委的公正性一直是有质疑的,律师看到都不愿意接。”

记者了解到,北海仲裁委目前已经为萧萧的案件更换了仲裁员,但同时也驳回了她的回避申请,其理由是,在她提出申请的同一天,也就是12月29日,其独任仲裁员也主动要求退出案件审理。

对此,记者也曾打电话向北海仲裁委的办案秘书确认,她表示,仲裁员的确在同一天以公务原因要求退出,至于具体是什么公务原因,她并不清楚。

那么,是谁指定了这名仲裁员,依据的是什么标准呢?为什么在官网公示的近3500名仲裁员中选择了这名仲裁员?指定之前仲裁委是否进行了基本的调查,其中是否存在失职、有失公允的问题呢?

面对记者提出的一系列质疑,办案秘书表示,仲裁员由仲裁委员会主任指定,一般会选定案件相关领域的专业人士,“一个是依据他的审案经验,一个是根据他个人对仲裁的熟悉度。”

“我们选定仲裁员一般就是会看一下申请人和被申请人的律师,看他们是哪个律所的,只要避开这两个律所就可以了。我们这边仲裁员这么多,也不可能一个个去查是吧?仲裁员名册和仲裁规则都会一并发给申请人和被申请人,当事人这边都可以自己去查的。”

办案秘书指出,目前已更换仲裁员,“对于公正性这边您不用担心。”

第三方资助诉讼

在萧萧被提起仲裁后,她一度希望通过协商解决这起纠纷,多次当面或致电机构负责人沟通。在一次录音中,她再次表示,自己愿意退回签约金,希望机构可以撤回仲裁申请。

机构负责人却表示,“我们撤不掉。”在录音中他透露,公司将纠纷移交给了一家法律咨询服务公司,该公司再委托律师事务所提起仲裁,到了这个环节公司已经“没有权限”撤回:“律师赢了,他们才有酬劳,否则的话只有我们每年的基本服务费。”他还表示,如果撤回的话,公司需要赔付,而且比例较高,“中间牵扯到好多家中介公司,一环一环最后才能递交到这,其实对于我们而言已经很无能为力了。”

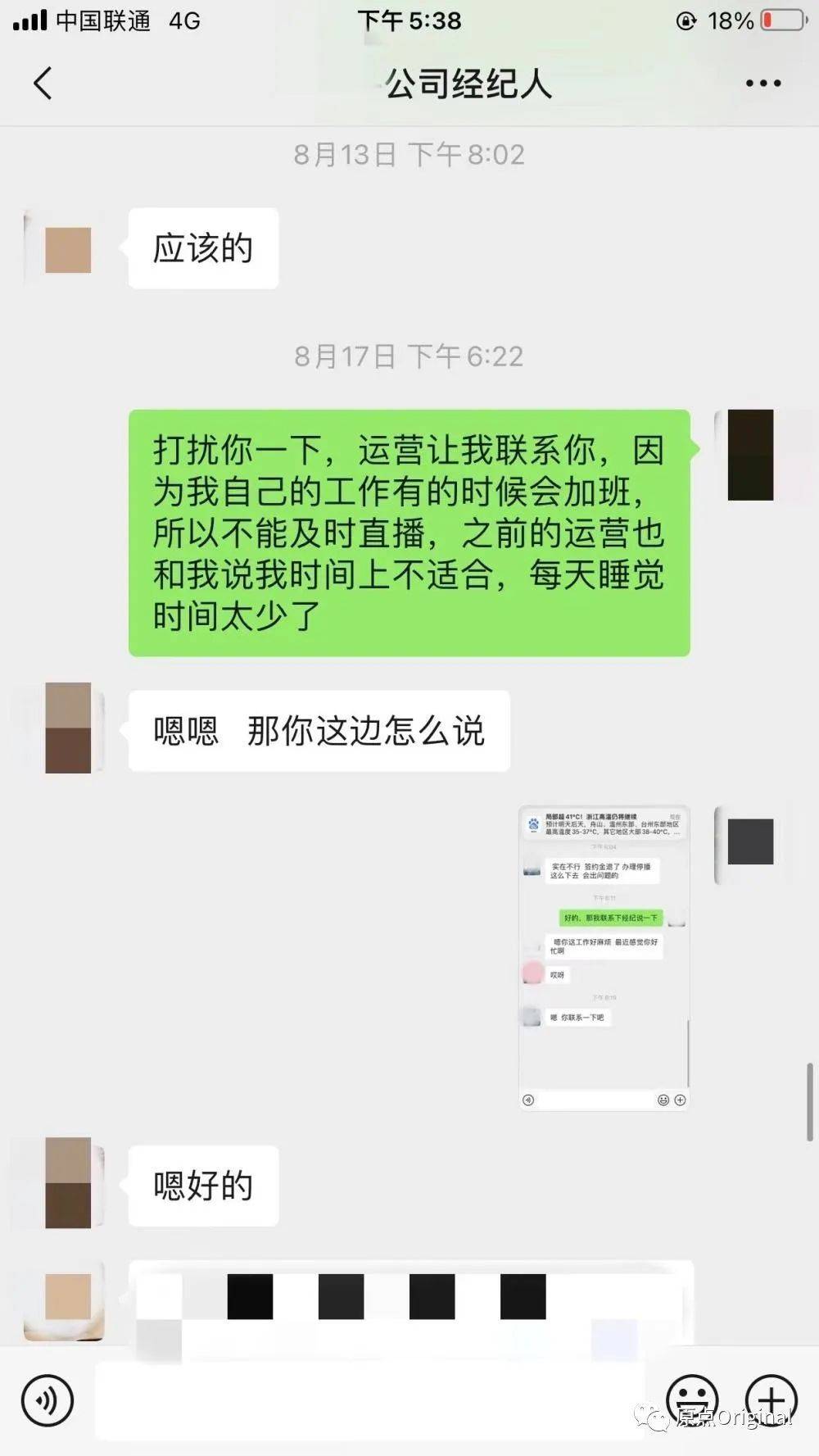

记者找到了该机构委托的法律咨询服务公司,据其微信小程序和抖音账号中的公开宣传介绍,该公司主要为直播机构提供法律服务,采用“全垫付”的服务模式:

“主播停播、跳槽等违约官司免费处理,胜诉之后再收费,无任何前期费用!垫付所有诉讼成本!用零风险方式让公会放心合作,公会0风险,用结果说话!”

“不用掏一分钱,前期费用全程垫付,胜诉后再报销、再分成。”

一位业内人士指出,这一收费模式应属于“第三方资助诉讼”。所谓“第三方资助诉讼”,类似于法律服务领域中的“风险投资”——第三方为当事人提供资金资助,使其能够启动并完成仲裁程序,胜诉后再从中获取收益。

该法律咨询服务公司在公开宣传中介绍其收费模式。

实际上,该模式是近年仲裁领域的一个讨论热点。有学者认为,第三方资助诉讼是“资本对仲裁程序的介入”——中国政法大学国际法学院教授覃华平曾写文章指出,资本的逐利性将不可避免地驱使其对仲裁程序产生干预,应当通过立法作出明确约束,引导其良性发展。

在中国的司法实践中,“第三方资助诉讼”的合法性还存在分歧。比如在(2021)沪02民终10224号民事判决书中,上海市第二中级人民法院以违背公序良俗为由否定了其合法性,认为“资本方的私利目的可能直接或间接地施加影响于司法活动,与司法活动应有的公共属性产生价值上的冲突”,并且助推当事人以较低的成本发起诉讼,优先选择诉讼方式解决纠纷。

这一点与维权人霍克的观察相印证——他发现,这一模式在直播行业十分盛行,极大降低了机构起诉主播的成本和风险,导致了“一言不合就起诉”的现象。“现在很多机构是‘两条腿走路’,红了的主播就捧着你,不红的主播就起诉你。”

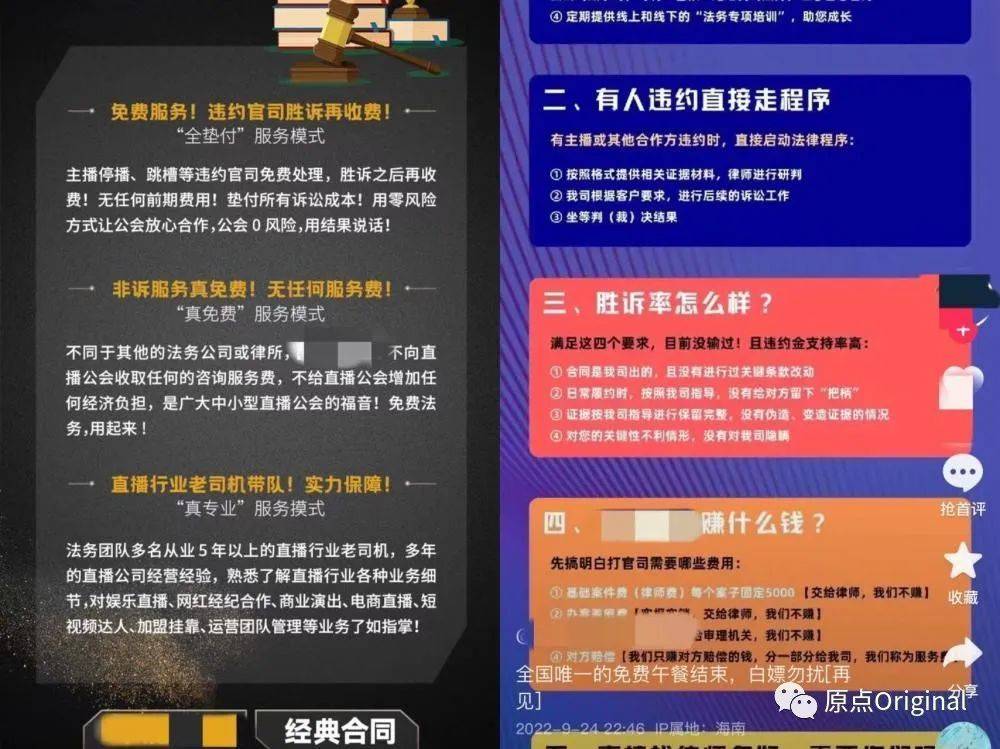

记者注意到,萧萧这起案件中,机构委托的法律咨询服务公司,曾在抖音上晒出其客户数据,表示“全国直播公会客户即将突破3000大关”,数据显示,其客户总数量达2872,案件总数量达3828,仅“昨日新增案件总数量”就有136件。

该法律咨询服务公司在抖音晒出的客户数据照片。

合法的游戏,不合理的结局

在采访过程中,记者加入了多个主播维权群,在群里,来自全国各地的女孩讲述自己的遭遇,她们大多是刚进入行业的新人,直播时间一般在一周到一年左右,月收入不过万元,甚至只有几百元,却被高额违约金所折磨,陷入严重的焦虑和恐慌中。

年轻、缺乏法律意识是她们的共同点,签约时几乎都没有仔细阅读条款,而是轻信机构的口头许诺。在她们的叙述中,机构普遍存在“诱签”的行为,譬如“我们一般不会起诉的,想退出随时可以退出”“为了给公司交差”“没有什么用的,就是一张纸,帮一个忙”。不同机构的主播都曾提到过一个共同的细节:工作人员经常趁其忙于直播时催促签下一系列文件,使她们没有机会仔细阅读。

一些故事听上去令人惊心。主播小玖高中毕业后就出来工作了,签约时年仅18岁,在她当主播的3个月里,实际收益不到一万元。她记得,第三个月时,一直支持她的“榜一大哥”走了,运营人员开始不断暗示她尝试“下海”。小玖解释,这个词在业内指发展有偿性关系。

“我非走不可。”她迅速逃离,却不知道应当走正规的解约途径。由于没收到仲裁委寄回老家的开庭通知,她错过仲裁,最终被强制执行高达83万元的赔偿。“我哪里赔得起,这是要逼死我。”

因为被提起仲裁,萧萧变了许多。“有两个月的时间天天在哭。找律师也找不到,都说没有赢面,找了20多位,才找到现在这位,恳切地求了很久,律师才答应下来。”她现在说话十分小心翼翼,当记者与她沟通时,她最常说的一句话是,“你去问我的律师吧”“这个得要我律师同意”。

心慧在大一时加入成都一家MCN机构做兼职主播,不到两个月的工作时间里,运营不断给她强烈的负面暗示,“他们没有告诉我正确的应该怎么做,但是不管我做什么,运营都要找我谈话,说我做得不好,灯光、发型、表情、状态,哪哪都不对,从来没有这么差的主播。”

她无法继续待在这种工作环境中,想退掉签约金离开,可对方却拒收了,直接向她提起仲裁。如果仲裁成功,她需要赔付30余万元。在维权群里,她找到了20多位被同一家机构起诉的主播,“听说其他姐妹是借网贷还的,我也打算去借网贷”。

维权人霍克认为,这些被起诉的主播都是“精心挑选过的”,因为在他接到的咨询中从没有过男性主播或头部主播,大多是位于行业边缘地位的女主播。因为“头部主播有的是律师要帮忙,机构大多也捧着你。男的逼急了可能就直接和你拼了。就只有年轻的底层女主播好欺负。”强烈的优势地位甚至让一些机构默认主播不该应诉:在霍克出示的一则聊天记录中,某机构工作人员找到他,“怂恿主播应诉,赚这个钱?晚上睡得着?”

有一件事让他一直耿耿于怀——一位主播曾表示,仲裁结果不理想的话会考虑轻生。仲裁结果下来后,霍克再也没能联系到她。

一路顺下来,这似乎是一个完美的法律游戏,从霸王合同开始,机构、平台就已经立于不败之地,而保密商事仲裁和第三方资助诉讼的模式更是大大降低了起诉主播的成本,让这件事变得“0风险 高收益”。每一步都有理有据、合法合规,但却导致了像萧萧一样,直播5天就被索赔12万的结局。

难道,这个问题真的无解了吗?

对此,北京大学电子商务法研究中心主任薛军表示,直播作为一个新兴行业,其主播与机构之间的关系具有多样性,合同设计不宜规定过死,“还是要以市场的眼光看待这个问题”。对于显失公平的条款,主播应当在应诉时积极挑战,主张其属于无效的格式条款。同时,也有必要成立行业协会,发展“黑白名单”管理,为主播提供投诉机构的机制。此外,有必要完善司法救济程序,对于一些明显处于弱势地位的主播,应当提供法律援助渠道。

“在法治的原则下慢慢规范化这个行业,让它步入一个合理的轨道中。”

萧萧不知道仲裁结果会将她带往何处。她回忆自己刚到杭州时,空气中都漂浮着互联网红利的味道,“每个人都想分一杯羹,就连出租车司机都在一边开车一边直播。”

如此氛围充满了感染力,让她也相信自己能靠努力获得可观的收入。但她现在反思自己,“从小就太自信了”——上大学起,她拒绝父母的资助,自己靠兼职赚取学费和生活费,一毕业就考上了杭州的公务员,辞职后又进入培训行业一边卖课一边教课,凭借不怕生的性格站稳了脚跟。

那天,她也是这么自信的,在电子合同上轻轻地划拉几下,签下了自己的名字。

(文中主播均为化名)

本文来自微信公众号:原点Original(ID:jfyuandian),作者:夏杰艺,编辑:王潇