扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:城市秘密(ID:chengshimimi),作者:一大碗,编辑:大倾城、尤可,原文标题:《上帝创造了世界,但萧山人创造了萧山》,题图来自:视觉中国(“挑泥大赛”,纪念围垦岁月)

萧山的“东伯利亚”在哪里?

老一辈人会告诉你,萧山东北部沿钱塘江一带。百年前,这片南沙大地,曾是盐碱滩涂,人迹罕至。

钱塘江河口段,以龛山、赭山、河庄山为界,曾有过多次江道大迁移。最初的主河道南大亹(音同“门”),南宋起数次短暂北移。直到明末清初,淤沙日积,江流北趋,中小亹通流,终于康熙年间尽归北大亹,史称“三亹变迁”。而如今的萧山,便是江道变迁后,原南大亹逐渐淤积形成的沙地。

▲明末清初钱塘江演变图 插画@朱小贱

每每潮失故道,所经之地,逃不了洪涝灾害,百姓流离失所,农田毁尽,大地一片生灵涂炭。宋代通判黄震的《万柳堂记》里,就曾写到“其地窳以曲,长风巨浪,日夕舂撞其下。岂惟居民懔懔,动与天吴海若争疆界”,天吴、海若,即指水神、海神。与天地争一处安身之土,似乎是一代代萧山人的天命。

直到上世纪60年代,浙江省开始有组织地进行围垦,“向潮水夺地,向海涂要粮。”据《萧山围垦志》载,历经三十多次大规模围垦,至2007年底,萧山围垦总面积达到54.6107万亩毛地,被联合国粮农组织官员誉为“人类造地史上的奇迹”。

▲从卫星图看围垦后的面积变化

立于如今繁华的钱江世纪城,我们将追随老沙地人的指尖,回到70年前那片江滩的不毛之地,见证一座城如何从江潮肆虐里拔地而起。

“潮水来了,塌江啦!”

狂风呼啸,哗啦一声,丁柏田抬头一看,屋上的瓦片已经被卷走,在空中胡乱飞舞。瓢泼大雨铺天盖地往老丁头上灌,如潮水淹了进来。屋后几棵大楝树摇摇欲坠,下一阵风刮过,咔嚓,树干逐渐变大,在眼前越逼越近,最终压倒在房上,屋子立刻就坍了。好在,老丁一家提前准备,塌了就躲进另外几间屋里。再不济,蓑衣笠帽一披,往外逃。

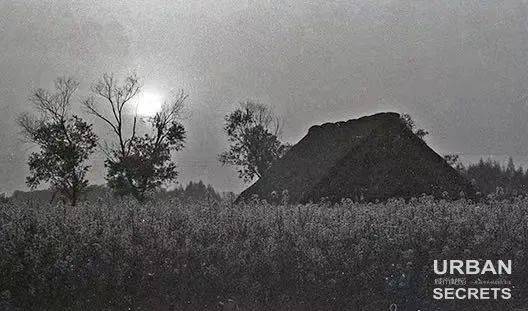

▲旧时,钱塘江边的沙地人多居住在茅草屋中,风平浪静时,江滩上的蒹葭随风摇曳。 摄影@章胜贤

“我听到哭喊、惊叫声震天,伴随着风雨声回荡在广袤的沙地上。”那种声音弥漫在老丁的回忆里。老丁是义盛公社蜜蜂大队第七生产队队长,1956年特大台风来的时候,他们小队30多户人家,只有老丁家住瓦房,其他99%的人家都住草舍。

草舍更不比瓦房,当风圈开始触岸,老鼠白日乱窜,鱼儿翻滚上浮,没人意识到大地发出的警报。待暴雨伴随滔天巨浪倾泻而来,草苫直接被狂风卷走,水漫进草舍,人们已经难以逃离。第二天起来,已是“直头舍打虎跳,横舍睏晏觉”——直头舍调了位置,横舍悄无声息倒下……

直到上世纪末,钱塘潮难依旧时有发生。老沙地人都曾或多或少,有过遭受钱塘江灾害的亲身经历。

▲遇上钱塘江大潮汛,无情的潮水像千军万马,排山倒海冲上江堤,江堤内的庄稼和茅屋无情地被吞噬了。 摄影@章胜贤

钱塘性情之暴烈,在唐《柳毅传》里,就曾有寓言:掌管钱塘水域的龙君名为钱塘君,喜怒无常,因胞弟洞庭君之女受夫家欺侮,怒起屠龙,大杀四方,生吞泾河龙王次子。回来后,洞庭君问他:“所杀几何?”答:“六十万。”再问:“伤稼乎?”答:“八百里。”

钱塘一怒,杀生六十万,庄稼受灾八百里。其时钱江水患之严峻,可见一斑。

▲村民无奈地望着滔滔江潮 摄影@章胜贤

“一年三坍江,满眼白茫茫。人似沙头鸟,漂泊居无常。”是钱塘两岸,人们口口相传的童谣。沙地滩涂水土难保,根扎不深。沙地人自比沙头鸟,南岸塌了渡向北,北岸塌了再回南,循江潮摆向在两岸来回往复。

仅1946年坍江,就让六千余户人失去土地,四万难民流离失所。此前头蓬一带盛产食盐、棉花、蚕茧、络麻、毛豆等,以“三白、二黄、一麻”出名,是萧山晒萝卜干的发源地,货物经此至杭州、上海、绍兴。老街上商贸兴盛,教堂与元帅殿并立,有“小上海”之称。然大潮拍岸而来,屋舍、商行一朝裹挟而去,徒留一片狼藉,真真叫“贼偷勿算,火烧一半,塌江全完”。

“汹涌的钱塘江正在下方旋转、冲击。下面的泥土早被掏空了,可人们还认为自己站在土地上,安全得很!”1969年“7·5”特大洪水的坍江亲历者姚坚定还记得那一日的异象——江上突然飘来树木、家具,甚至猪牛!那是上游桐庐受了灾,整个村子都被冲下来了。要知道早年间,草舍多为毛竹、稻草搭建,有根木头柱子已经属于条件不错。很快,三五成群,越来越多,成千上百村民,蜂拥去捞水里的东西,捞家具、捞木头,到钱塘江“发财”去了。

“同生命开玩笑,那是穷怕了。”滩涂上围满了人群,没注意到钱塘江变得无比宽阔,江对岸海宁都变得影影绰绰,远远可见一条白线,潮声轰鸣,震耳欲聋。猝不及防中,眼前十几二十米宽的滩涂在轰隆声中倒塌,人们惊叫着“塌江了、塌江了,赶快跑”……就像灾难片里的画面,等他反应过来向内陆跑去,身后脚踏的滩涂瞬间已无了……此后多年,他婉拒各路邀约,看潮竟令人如此胆战心惊。

▲现在的钱塘江潮汐在滩涂上冲出的流花沟 摄影@肖奕叁

正是在如此险峻的环境下,吃苦耐劳的沙地人与钱塘为邻,靠自己的手脚,开一片地,讨一份生活。围垦,是世世代代江边人,都在陆陆续续进行的事。但那时的围垦,是零散的,又常常是徒劳的。有时刚刚开垦的新田,过了一个冬天,就被次年的浪潮吞没。有时入睡还在高地的草舍,第二天醒来已经没入水边。

▲钱塘江边民俗“抢潮头鱼”的场景,这曾是萧山渔民的主要生活来源之一。每当潮水来临之前,一群渔民们扛着潮兜,站在沙滩上等着潮水的到来。当江面上的一条白线自远而来,化成跟前呼啸的潮水时,他们随潮奔跑起来,看到有鱼,就转身一跃跳进潮中,用兜用力一捞,然后迅速地跳出潮头,以最快的速度往岸边跑去。因过于危险,现已不能再看见这样的场景了。 摄影@张祥荣

时至今日,我们熟悉的钱塘江,看似已经温和许多,而这一转变,却非自然形成。后来的萧山大部分区域,每一粒土,都是人工的。

▲在围垦与筑堤后,钱塘江潮不再是“灾难”,与潮共舞也成为一种生活方式。 摄影@许志伟

“向潮水夺地,向海涂要粮”

1966年初夏,一个惊喜的消息开始在滩涂上传开,说是水利员徐荣居然在大堤外种活了棉花!这可是场大事体,“我们本来是守,现在我们可以攻了!”徐荣兴奋地告诉同僚李水福。

事情要从1954年南沙大堤再度坍江开始说起,徐荣,这位后来被益农当地老百姓亲切地唤作“伯伯”的老人,当时不及而立,作为水利员来到前线负责治江工作。在他眼前,目之所及,皆是四处奔走逃难的农民。他与同僚深感痛心,在与省水利厅紧急报告后,争取到了4万元下拨资金与几位下派工程师,共同商议对策。最终决定用土筑堤,堤外抛石的方法,得以保住大堤。

▲坍江 图自《萧山围垦志》

保堤只是第一步,1955年4月,徐荣参与了在北海塘与南沙大堤相交处建造水闸的全过程,水闸由绍兴水利局出图设计,萧山水利局工程师陈光裕负责施工。老百姓听闻喜大普奔,口口相传,“这里要建一弄闸了!”此时说的“一弄”,是指一口单间的水闸。有了这一弄闸,挖了排水沟,内地的水就能排入钱塘江了。

一年后,闸建成,徐荣提议取名为“益农闸”,既谐音于老百姓口语里熟悉的一弄闸,又寓意在益于农作。“益农”这个地名,也由此而来。此后,他用一些石块在堤外筑起小石坝,围了一块小小的“试验田”。潮进潮退,沙头涨高,这一亩多的土地渐渐成熟,他就在这块地上开始种高粱、豆类等作物,最后竟然真的种活了棉花!

▲益农村当时围垦的试验田现在已经种上了其他农作物 摄影@停香

如今回溯,这小小的一亩田,便是萧山大规模围垦的起点,而徐荣参与建造的益农闸,一路挖到瓜沥白洋川,也成为后来围垦运石船只通行的重要河流。

回到1966年,徐荣将棉花情况报告给了后来围垦中另一位至关重要的人物,夹灶公社党委书记赵五八。赵五八,在众人的追忆里,这位老书记“瘦小精干,戴着草帽赤着脚,皮肤黝黑,还总是一只裤脚高,一只裤脚低”。

▲水利工程劳动场景 摄影@章胜贤

当时公社人多地少,吃不饱,劳动力也没有出路,还要轮流出工,棉花的喜讯让赵书记看到了希望。此前一年,南阳、赭山两个公社已经进行了一次小规模的联合围垦。但上头的情况是“三不”,项目不获批准、财政不出钱、领导不参与。县里犹豫不决,可时机不容错过,赵书记决心不要国家一分钱,以群众的力量,向潮水夺地,向海涂要粮。

这年农历八月十八观潮之日,在益农闸旁的一间石屋里,赵书记联合党山公社、长沙公社的书记、社员们,商量围垦之事。这次碰面,堪比萧山围垦史上的“红船会议”。会后,几人在另一个滩涂又做了约10米见方的小围垦试验,确认滩涂淤涨程度已经达到围涂标准。

▲千军万马战海涂 图自《萧山围垦志》 摄影@董光中

这年10月,三个公社联席会议,共同成立益农围垦指挥部,赵五八为总指挥,同时决定,从各生产队公积金里抽取围垦必需的材料费用,每亩地2元,谁出工,谁得地,公平公正,所有劳力不付报酬,一律以生产队记工分。

11月19日,第一次围垦正式出工。工地的标杆,还是指挥部特意去借来的五支毛竹——当时这周围愣是一根竹木都找不到。按照潮汛,筑堤任务需在24日完成,五天时间里,三个公社的25000人,围起了9000亩土地,筑起了6250米的大堤,成为萧山大规模围垦的首次胜利。

▲当时的围垦供销社 摄影@董光中

谁曾想,首围成功的五个月后,1967年,那场莫名其妙的大冲击,连同怒吼的钱江春潮一起,一夜之间,冲开了血汗所筑的大堤,300多米的缺口,抢险迫在眉睫,而总指挥赵五八,却被关押起来隔离审查了。派来现场的区里的水利员,临阵上马,根本难以处理和指挥这样的抢险工作。

就在大家急得像热锅上的蚂蚁时,如天降猛男,总指挥赵五八从关押的牛棚里逃了出来!骑着他那辆老爷自行车,火急火燎地奔赴现场。他一到,人心才定。随即了解情况下达命令,抽调各公社精兵强将,赶赴江边,堵上缺口,经过十几天紧张抢救,总算保住了这9000亩地。

▲当时的南沙大堤 图自《萧山围垦志》

▲现在的南沙大堤新湾段 摄影@张祥荣

“萧山的农民是有觉悟的,他们不为形势所左右,所以围垦这种大型工程从未停止过。”做了一辈子萧山围垦的水利工程师陈光裕曾在回忆里如此赞赏。在那个混乱的年代里,时局动荡,形势莫测,围垦却年复一年,踏踏实实地成了一项势在必行的工程。

▲“卖人桥”,不是贩卖人口的意思,早些年,在围垦十一、十七工段等桥上,每天一大早就会有很多本地人和外地人随带简单的劳动工具在等承包大户来叫工,被承包大户叫走,就是“卖”掉了。故名:“卖人桥”。 摄影@张祥荣

“吃的咸苦饭,睡的白沙滩,夏天蚊虫咬,冬天喝北风,月点灯、风扫地,披星戴月,满身是泥沙。”这是一句沙地围垦人的顺口溜。那时的萧山,岸上走的人、路上跑的车、河里开的船,都往一个方向,一路向北,朝江边去。最多的是走路人,行进的队伍何其长,前不着首,后不见尾,队伍里的人装备相似,挑着一根扁担,前头挂土箕、铁耙,后头放着饭篮、茶杯、碗、干菜、霉豆腐。

▲抢堵缺口 摄影@董光中

冬天,是围垦最有利的时间。与夏季钱塘江两三米的潮头高度相比,冬季仅四五十公分,已经相当温和。且避开农忙,水量平稳,滩涂外露的面积大得多。但是淤泥深厚,稍不留心就会泥足深陷。所以即便天寒地冻,也只能脱光鞋袜。

靠挑两只土箕,一脚一脚,一担一担,远远近近都是“嘿哟嘿呦”的号子声。一队人刚倒完泥,挑着空担下堤埂,另一队人则正挑着泥喊着号子上堤埂。围垦大堤最高有十多米,站在堤脚下往上看,有时都会头皮发麻。镜头一拉远,从高处俯瞰,方圆几里,几百支队伍,把江岸切割成整齐规划的段落。

▲供销社送货到围垦工地 摄影@董光中

“你想想,沿塘一夜之间搭起一万多间草棚舍,那速度不亚于改革开放初期的‘深圳速度’。”陈光裕打了个比方。

“最苦的是大堤合龙。合的龙口,就是堤坝最后的缺口。草包灌石沙,一包包扔到水里,有些人得站在水里,天冷呀,在水里泡一会儿,人就冻得瑟瑟发抖,牙齿都格格响,浑身皮肉乌紫。换人时,爬上来喝口烧酒,火里烤烤。二是练泥,也叫踏泥,在挑泥前,先由一部分人组成突击队,头天夜里到滩涂淤泥里踩,泥水没到半腰里,把泥踩结实,把水分挤走,第二天挑起来干一些,否则根本没法把淤泥挖起装在土箕里。”

从设计、改善水利设施,到抢险工作,但凡出现突发状况,都需要陈光裕这样的水利工程师们第一时间赶赴。从1952年开始的四十余年里,陈光裕几乎伴随了每一次萧山围垦的历程。直到2005年最后一次围垦,已经退休的他,仍以顾问身份参与其中。

▲围垦水利专家陈光裕接受“城秘”采访 摄影@停香

有一年台风刮得堤坝告急,他与同事们刚到现场,洪水就突然决堤,冲出200米的大缺口。几人立即爬上附近一间草舍,但水很快漫上来,眼看就要没顶,危急时刻,大家抱住旁边的几株毛竹,在洪水里生生挺住,坚持了整整一夜,等到第二天水退才脱险。如果没有这几株毛竹,恐怕几人已经遇险。

陈光裕的围垦手记里,清清楚楚记录了每一次工程的时间、参与人员、围垦面积等。这个耗费一生记录的第一手资料,被无偿赠予萧山档案馆,成为萧山围垦史记中的一部分。

▲围垦水利专家陈光裕亲笔记录的1965~2007年的围垦笔记,十分珍贵。 摄影@停香

一旦出现险情,抢险要抛大量石头堵截潮水,保住大堤。石头多从南边山区开采,最多时,山宕(采石场)有超过120处。青龙山低下了“龙头”、鱼青山刮光了“鱼鳞”,雷山直接挖到地下30多米成了“雷湖”,据说未来要造成深坑酒店。还有长山、红山、大和山、党山等等,连绍兴的坟头石都没有放过。

▲90年代时,地表山体已全部被采尽的雷山,因石质优良,地下石料仍在被开采。 图自《萧山围垦志》

▲从“雷山”到“雷湖”,70年代的地图上已可看到雷山已经挖至地下。

山宕的活儿,是拼命的活儿。采石工被叫做“石宕师傅”,领班为“把宕师傅”。最关键的工作是打炮,把宕师傅找好炮眼,两人合作持钢钎重锤凿出预定深度的小洞,然后用少量炸药逐步扩洞,直到正式装炸药,炸开采石。如若躲避不及时,就有可能受伤。也因此,在那个年代,山宕里的工人,断胳膊断腿都时有发生。

把宕师傅葛文龙讲过一只故事:1987年9月,一次爆破作业中,他和副手金荣正在半山腰为扩炮后的炮洞装炸药,突然发现石头已经松动,他知道不对,一把推开金师傅,叫他逃命。金师傅当机立断抓住悬挂在空中的把宕索,攀上山顶,然后迅速甩下。千钧一发之际,葛师傅几乎是以杂技演员的身姿速度,扑向把宕索,拼了命地飞扑上山顶。身下的山石轰隆一声,已经坍塌下来,四周一片尘土飞扬。“大难不死啊,这条命真是捡回来的。”

▲当时的山宕场景,采石工人真的是在“飞檐走壁”。 图自《萧山围垦志》 摄影@董光中

也有一些人没能获得葛师傅的好运,在《萧山围垦志》记载的1966~1988年间围垦工程中殉职的52人里,就有40人是在采石工作中遇难的。

除了这些技术活,其他敲石子、运石子的活,都由临近村落的普通村民们承担,同样记工分。村里的青壮年劳动力也是全员出动,男男女女都在山场拿着敲榔头敲碎大石,石头地难走,要一直穿着雨鞋,敲碎的石子还会飞溅到身上、脸上,衣服破洞、皮肤上拉出小口子,都是寻常。

▲当时的围垦劳动场景 摄影@董光中

船到船埠头了,山宕就会吹海螺,听到信号,村民无论在干什么,都会立刻起身,肩挑怀抱,把石头搬运到船埠头装船。也是这样的举城工程,让萧山原本泾渭分明的两种人,里贩人和沙地人,拧成一股绳,真正走到了一起。

“你说的未来,啥时来?”

南阳小围垦成功后的第五年,南阳公社永丰大队党支部书记沈桂江认为,海涂已经成熟,可以耕种,随即向社里提出迁户要求。但是迁谁、怎么迁、政策怎么订,全是问题,南阳公社一看,两眼一抹黑,立刻躺平摆烂。

沈书记这下急了,他与村里几位领导一商量,决定直接找县长!他们将迁户理由、迁户对象、如何发动群众等逐条写成报告,天蒙蒙亮就坐着汽车赶到萧山县政府,不顾门卫盘问,直奔县长办公室。县长费根楠当然不认识他,但没想到,费县长不仅未责怪其莽撞越级,反而在听完他滔滔不绝的陈述,当即表示支持。

▲由于围垦地土质是盐碱地,种出来的西瓜口感特别好。上世纪八、九十年代,垦区农民种植的西瓜面积大,产量多,萧山围垦西瓜很有名。 摄影@张祥荣

沈书记一行带着县长批复同意的报告,回到永丰大队里,传达精神,发动群众。可想而知,起初的发动并不顺利,村民们既担心围垦地再次坍江,也没有信心能在海涂盐碱地种植作物。“你说的未来,啥时来?”《山海情》里,苦怕了穷怕了的老百姓问道。

沈书记给予的回答很实在,条分缕析一一解决村民的生产生活问题。作物种不好,内地给补贴;如若塌江,同意搬回内地;凡迁户者,资金补助人均25元,打灶费每户25元,人均自留地一分;另外优先为迁户队安装灯泡。由此,迁户迎来第一波小高潮,南阳公社再次成为第一个吃螃蟹的人。次年(1971年),迁户工作在全县大规模组织推广。

▲每期大围垦结束,每个乡镇分配到一定数量的围垦土地,让农民耕作。但也有低洼地,无法耕作,于是有的乡镇就建造小节制闸,达到“旱时可引灌,洪时可排涝”。 摄影@张祥荣

白花花、硬邦邦的大地上,没有拖拉机的第一代移民,靠双手铁耙掘,掘到满手泡,插秧者跪在田地里,用小毛刀挖开口子,再把稻秧按进土里,用手揿实。一期种下来,脚发霉手泡烂。水稻种下,每天早上要灌满水,等到晚上再排掉,灌上一个月,以此洗地排咸,排出来的水,都是酱油色,又咸又苦。头几年,地虽然大了,但水稻产量很低,只有二三百斤一亩,广种薄收,日子更是紧巴巴。

最可怕的事情发生在那一年的三联大队。新移民刚刚盖好房,开始全面开荒耕种,噩耗传来,一工段北抢险大堤被冲垮,潮水已经向三联涌来。一时间,拖家带口,背着棉被干粮,哭天抢地,上山逃难……

但是啊,“天天吃到大米饭,是多美好的向往啊!”“一号围垦”的移民江风曾这样说道。迁户之苦,没有压倒沙地人对生活的热爱。吃苦耐劳、勤勤恳恳里,也包含着沙地人的心力和智慧。想尽一切办法,割青草拌河泥、养猪积肥,甚至收集海涂上围垦人的粪便,如此日复一日,年复一年,不枉勇往,曾经的“白沙地”,走到了稻浪翻滚的今天。

▲曾经的围垦地河庄街道近两年的面貌 摄影@肖奕叁

粮食、棉麻、蚕桑、西瓜、蔬菜、竹笋……如今,(据《杭州日报》)围垦区的耕地占到萧山总耕地面积的二分之一。农副产品市场建设,工业发展,水闸、道路、桥梁等基础设施也日渐完备。人迹罕至的“东伯利亚”,终于成为了欣欣向荣的都市。

奔竞不息,萧山奇迹

1993年10月开工的1.3万亩围垦,首次采用机械化围垦,其技术由萧山自主研发。2005年,萧围东线采用科技围垦,至2007年12月,围垦土地1.78万亩土地,萧山最后一次围垦成功。围垦之战,从此在萧山人的基因里,刻下了一种天然的自信,敢与天公试比高。

▲萧山历次围垦地图及面积图 资料参考自《萧山围垦志》

“上帝创造了世界,但荷兰人创造了荷兰。”这是一句荷兰人讲起围垦时的玩笑话。世界上两大围垦,一是荷兰,经历数百年的围海造田,拓展出约6000平方公里的土地,相当于国土面积的15%;二便是萧山,与设备先进、机械化操作的荷兰相比,萧山的围垦,是靠百万人力,以愚公移山之精神,围出大萧山四分之一的土地面积,完成一场笨小孩式的奇迹。

“愚公是谁?愚公就是我们的群众;”李水福叨叨,“上帝是谁?上帝就是共产党,因为共产党同意了围垦。”

▲在曾经的垦地上,越来越多的高楼树起,致敬曾经的围垦人,没有你们,就没有萧山的现在。 摄影@吕海彬

感谢萧山区农业局水利工程师陈光裕接受采访

参考文献

[1]费黑、陈志根主编《萧山围垦志》

[2]陈岚主编《我与萧山围垦》

[3]张宏智《20世纪60-90年代萧山钱塘江滩涂围垦及其影响研究》

[4]秦静《萧山潮起》

[5]公众号:萧山发布

[6]《萧山围垦 人类造地史上的奇迹——萧山围垦文化记忆》

[7]胡竹峰《萝卜干与沙地以及围垦》

[8]《萧山1950-1989 董光中纪实摄影作品集》杭州市萧山区文联 编

本文来自微信公众号:城市秘密(ID:chengshimimi),作者:一大碗,编辑:大倾城、尤可,摄影:停香、黑白之舞,设计:徐世明,插画:朱小贱