扫码打开虎嗅APP

新消费文化是我国迈向高品质生活阶段的必然结果,其包含了参与性的符号、感性化的价值、兴趣市场的共识。现阶段,新消费文化通过平台机制、关键意见消费者、圈层化聚集,促使Z世代形成玩家型消费态度、游戏化消费认知、激进式消费行为。

由此,新消费文化也滋生出一系列新风险,具体表现为新体验诱发内心剧耗竭、新赛道催生创业高内卷、新领域带来监管新盲区。这亟待相关部门以“立规矩”“树信念”“建联结”等方式予以应对,优化新征程背景下具有战略意义的青年工作。

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:王斌,原文标题:《新消费文化何以影响Z世代:机制、风险与应对》,头图来自:视觉中国

“十四五”规划提出,要顺应居民消费升级趋势,培育新型消费。新消费的发展离不开Z世代消费者的壮大。数据显示,2021年我国Z世代已达2.6亿人,撑起了4万亿元的消费市场。在这股新消费浪潮背后,更不容忽视的是新消费文化对Z世代价值观和行为方式的改变。为此,本文试图厘清新消费文化塑造Z世代的具体机制,从中发现苗头性、倾向性问题,进而提出有针对性的干预措施。

一、问题的提出

自“十五”计划以来,消费成为促进我国经济社会健康发展的重要支柱。特别是中国特色社会主义进入新时代后,我国居民消费逐渐从“量的满足”转向“质的提升”,升级类商品和服务快速增长。新消费之“新”,集中体现在品质品牌导向、智能智慧趋势、线上线下融合等方面[1]。

2020年9月,国务院办公厅发布《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》,明确指出要推动新消费扩容提质。在此背景下,新消费不仅随着直播带货、门店到家、社区团购、无接触式配送等新场景日益普及,更通过电竞、国风、潮玩、剧本杀等扩充了Z世代的“购物车”。

学界通常认为,Z世代(Generation Z)泛指出生于1995~2009年的一代人。此概念会因具体的分析情境发生改变。比如在我国,Z世代也被定义为1997—2012年出生的一代[2]。但无论概念有何微调,Z世代始终是初代的“网生代”“屏生代”,也是新一代消费者的主力人群。与Z世代共生的新消费文化,更成为近年来商业机构和学者共同关注的焦点。

第一财经商业数据中心发布的《2020Z世代消费态度洞察报告》提出:由Z世代主导的新消费文化呈现出垂直、多元、个性化的圈层特征。腾讯研究院等机构联合发布的《数实共生:未来经济白皮书2021》也指出:以Z世代为主的新消费文化具有圈层化、个性化、重颜值、强社交等属性。

不同于商业机构强调新消费文化具备的市场价值,学者们重点从三方面探讨了新消费文化潜在的社会属性。一是从媒介与消费的角度,指明社交媒体通过“朋友圈”“晒消费”“微商”等途径,深刻塑造出一类不同于以往且快速变迁的消费文化[3]。

二是讨论Z世代消费新现象,将消费文化作为其中一项重要议题。相关研究指出Z世代消费理念中蕴含着身份认同、圈层共享、现实焦虑、消费话语、价值追求等亚文化意义[4]。Z世代的消费文化看似逃避和反抗,实则却陷入由资本掌控的游戏规则之中[5]。

三是锁定Z世代消费新热点,从各细分领域剖析消费文化。比如,从“羊毛党”到“种草”[6][7],从在线知识消费到体验式消费,从“盲盒”到“剧本杀”[8][9][10][11],不同论者对我国Z世代消费文化的新貌作出了局部深描和成因探究。

上述研究为我们打开了认识Z世代与新消费文化复杂关系的新视窗,但仍留下两点不足。一是视角偏差。相关研究的关注点要么过于微末,无法在结构层级把握新消费文化的全景;要么偏于宏大,难以将对新消费文化的讨论聚焦到Z世代这一关键人群之上。

二是机制不清。相关论文只粗线条地勾勒了消费文化对Z世代造成的可能影响,并未清晰拆解其中的具体机制。基于此,本文将建构与我国新发展阶段相适应的理论框架,厘清新消费文化对Z世代态度和行为的塑造过程,以此进行风险预判并提出对策建议。

二、理论视角与方法

历史地看,全球资本主义生产体制从福特制向后福特制的转型,令消费社会在发达资本主义国家率先成型。随着消费成为人们生活方式风格化的基础,消费文化也跃升为学界理解消费社会的重要概念工具。

学者对消费文化有不同的界定。迈克·费瑟斯通认为消费文化包含两个基本维度。一是经济的文化维度,即在消费中通过符号传播而形成的文化。二是文化产品的经济维度,即以文化的符号价值刺激消费[12]。基于费瑟斯通的论述,史伟将消费文化界定为“伴随消费活动而来的、表达某种意义或价值系统的符号系统”[13]。

可见,消费文化的表层是符号,深层是价值。但进入数字时代后,价值本身开始变得更具差异化乃至碎片化,这也就凸显了共识的重要性[14]。是以,数字文明之下的消费文化应包含符号、价值、共识三方面内容。伴随居民生活品质进一步改善,消费文化在上述三个维度出现新的变化,并经由看得见的“种草”和看不见的算法,深刻形塑新一代青少年消费者的思与行。

因此,如何准确认识新消费文化对Z世代消费主体的作用机制,已成为一个亟待清晰呈现的重大理论议题。以下,我们将从三方面搭建理论框架。

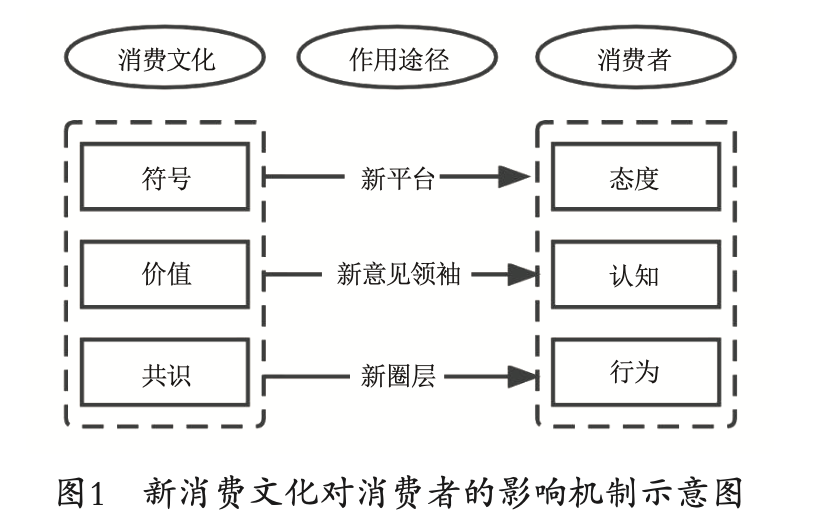

一是聚焦特质。从国内外宏观环境出发,充分考量与我国新消费文化和Z世代消费者紧密关联的新现象,以此设置消费文化、作用途径、消费者三大变量。二是类型处理。基于对消费文化的三维度划分,我们将作用途径类型化为新平台、新意见领袖、新圈层三类范畴,将消费者的主体性演绎为态度、认知、行为三个层次。三是对应分析。以消费文化→作用途径→消费者为线索,建立各细分层级之间的相关关系。

由此,我们初步形成了理解新消费文化对Z世代影响的分析视角。

首先,在数字平台的新场景中,新消费文化符号得以更充分地流动与表达,促使Z世代在符号使用中形成另类的消费态度。其次,以关键意见消费者为节点,新消费文化的价值导向以“种草”的方式,迅速改变Z世代的消费认知。最后,在新圈层中被强化的新消费文化共识,会引发Z世代更具识别性的消费行为(见图1)。

需要说明的是,无论是层次划分还是对应分析,都只是理想类型的构建。在现实生活中,消费文化中的各要素往往以多种途径对消费者施以复杂影响。

基于此框架,本文采用了定性研究方法,对15名青少年消费者展开了1到2次平均时长为45分钟的深度访谈。同时,我们还选择了部分与新消费话题相关的豆瓣小组、微信群组和受访者的社交媒体,进行了3至6个月不等的在线民族志观察。下文将具体分析新消费文化下Z世代的思维方式与行动逻辑。

三、消费平台化与玩家型消费者的形成

消费文化理论将符号与消费者的关系作为核心议题,指明:由广告、名人、品牌等构成的消费符号,本质是一类在传播中改变消费者态度的视听性话语[15]。随着社交媒体向数字平台转型,消费符号的形态发生改变,新一代消费者的态度也随之变迁。

1. 数字平台:消费符号的新境况

如果说,工业革命至Web1.0阶段的消费是“中介化”(mediation)的,那么,Web2.0时代的消费就是“媒介化”(mediatization)的。在中介化消费阶段,媒体只是市场对消费者进行符号单向度散播的营销渠道。而到了媒介化消费阶段,经由社交媒体的“赋能”,消费者在更主动加工符号的同时,也更易受符号的反作用[16]。

现阶段,社交媒体已跃升为数字平台,平台机制(platform mechanism)遍布日常生活并重构消费生态,在数据和速度上促成符号对消费者态度的深度改造。

从数据之维看,平台算法通过对用户点击、点赞、评论、下单等数字行为进行测算和赋值,持续完善消费者画像并以此推介广告,让流动的消费符号更直接、精确地联结目标消费者。从速度之维看,平台实现了消费符号从“延时传播”向“实时直播”的升级。尤其是海量的内容生产更保证了用户每次点开屏幕都能看到“新鲜”的消费符号,由此最大限度激发消费者的购物欲。

柯林·坎贝尔指出,技术进步和价格下调这两大因素,令现代消费者痴迷于拥有新鲜、新潮、新科技商品,并催生“新产品的消费加速”(accelerating consumption of the new)[17]。而如今,平台成为加速消费的第三动力。

平台全方位整合了购物、展示、交流、借贷等功能,创造出以即时满足为目标的消费新场景。“种草”平台的出现,更让消费符号以一种前所未有的方式充分展开与流动,不断邀请消费者参与二次创作,形成“种草—消费—再种草”的无间断循环。

由此,平台不仅构成了消费符号的传播环境,甚至还成为消费本身。套用麦克卢汉“媒介即讯息”的经典论断,“平台即消费”似乎是对当下情况的一个更真实写照。当然,在平台环境下的消费者并不刻板地遵从符号的“出厂设置”,而是以自己动手的玩家角色去重组符号。

2. 与符号嬉戏的玩家型消费者

2003年至今,我国基于数字媒体的网络消费逐渐大众化。历史地看,本土网络消费经历了从“1.0新奇阶段”“2.0比较阶段”“3.0品质阶段”到“4.0内容阶段”,年轻消费者也随之完成了从“精英”“能人”“潮人”到“玩家”的角色蜕变。

当前,作为内容生产主力的Z世代活跃于各大“种草”平台,他们不仅关心产品“好不好用”,更看重消费“好不好玩”。玩家们不再把符号视为外在的、被动赋予自我的身份,而是主动深挖平台环境下符号的可体验性、可掌控性、可转化性,并从中获取分享型愉悦、创意型独立、变现型收益。

(1)从“可体验性符号”中猎取分享型愉悦

可体验性符号是指能激发消费者和观看者感官刺激的社交货币。这构成了体验性消费的关键内核。齐格蒙特·鲍曼认为,体验性消费更强调主观性、游戏性和表演性,以此促使消费者不断维持和强化自我快感[18]。

在平台可供性之下,消费者为了在社交网络分享中获得更多正向激励,会把以往被折叠、被抑制的消费体验,进行彻底的符号化处理。比如,Z世代的旅行体验就不光来自彼时彼地的美食和美景,更源于平台场景中的高“出片率”和高“点赞量”。这些被传播的图片、笔记、短视频及其累积的“转评赞”,都变成了能唤起愉悦的可体验性符号。

从某种程度上讲,体验性消费就是要促使消费者将“颅内高潮”转译为能在平台流动,并引发他人互动的消费符号。有受访者讲道:“买盲盒就是为了将情绪具体化,发朋友圈找共鸣”“做了微整形必须要在社交媒体上发前后对比图,不然快乐少一半”。对Z世代而言,他们已经习惯随时分享那些能瞬间激活情绪并得到实时反馈的消费符号。

对此,有学者指出体验性消费“更容易进行积极解读、更不需要与他人比较、更与自我紧密相连、更适用于与他人分享”,因此能带来更多的联结和幸福体验[19]。但这只是其中一个积极侧面,另一消极面更不容忽视,即高倾向的分享所导致的强迫行为乃至戒断反应。

我们在访谈中发现,Z世代常用“上头”“入坑”等词来描述自己不受控制的消费冲动。这种冲动很大程度上源于消费符号的过量曝光和诱导。进一步讲,如果将传统的功能性消费视为具有明确起讫点的满足过程,那么平台环境下的体验性消费则更像无尽的符号展演仪式,高强度愉悦和自我耗竭相互伴生并陷入“贪吃蛇”式的怪圈之中。

(2)从“可掌控性符号”中收获创意型独立

符号的可掌控性意味着Z世代对消费符号的呈现和传播具有一定的控制力。在过去,后现代消费文化理论常将消费者视为受符号控制的“提线木偶”。鲍德里亚就曾谈道:“消费的主体,是符号的秩序”[20]。但该论断不可直接套用在张扬自我的Z世代身上。

例如,一位热爱摄影的Z世代受访者表示:“打卡”绝不是复制粘贴,而是二次创作,展现自己对景物理解的独特角度。另一位盲盒迷也表达了类似的看法:“玩家”都是有目的的收藏,把抽到的“娃”(盲盒、手办等)堆叠成想象中的场景,体现自己对美的理解。

“二次创作”“场景”“收藏”等词,折射出了Z世代已成为“手艺型消费者”(craft consumer)。他们不直接生产商品,而是将那些被流水线生产出的标准化符号进行创意重构和美学布置,由此积累文化资本并抵抗商品符号带来的同质化后果[21]。

这在Z世代玩家身上得到了集中体现。他们一方面把自己视为不轻易被消费符号操纵的“人间清醒”,另一方面则以更为理所当然且更具审美意识的姿态拥抱消费,凸显特立独行的生活态度。一位热衷带“娃”街拍的受访者说道:给“娃”拍照并分享到社交媒体,是为了在畅游于一种融合线上与线下、真实与虚拟的“复杂次元”之中。

因此,Z世代玩家绝非无条件服从“符号的秩序”,而是创意性地重置了一个让自己感到舒适而独立的意义世界。但所谓的独立也只是一类虚假的自主。Z世代玩家对于符号的掌控依旧没有逃离资本和市场的规则,反而严重依赖于那些必须通过购买才能换取的定价型自由。

(3)从“可转化性符号”中获得变现型收益

可转化性意味着符号能持续跨越虚实范畴,联结不同要素并完成价值转化。跨界不仅增强了消费的可玩性,也让作为玩家的Z世代消费者全面投身于“以消促产”的变现游戏之中。从理论上讲,符号的可转化性是一个经典议题。布迪厄就曾分析了符号资本与其他形式资本的相互转换机制。

平台的出现无疑最大限度地拉低了这一转化的门槛。如果说,短视频平台的普及让普通网民第一次体验到了流量变现的红利,那么,“种草”平台的崛起,就使得展示和传播消费符号成为Z世代最重要的变现途径之一。

相较于早期的Web2.0塑造出了集信息消费和生产为一体的“产消者”(prosumer)[22],如今的平台机制则让产消者们的态度从“追求共享”转化为“争取变现”。在“种草”平台,Z世代对消费符号的精心“策展”正变成新的流量入口,“头部”网红从中获得了相当可观的收益。

这在带动流量变现理念蔓延的同时,也让Z世代消费者普遍认同“消费创造财富”的信条,并积极投入“种草”行列之中。在“穿搭博主”“美妆达人”“新生活体验官”等人设背后,Z世代正以直播、探店、试用、开箱、测评等手段,构建出一套自我品牌化的“生活频道”,完成消费、玩乐、“种草”、获利、再消费的循环。伴随大量玩家依靠“种草”成为关键意见消费者,Z世代的消费认知也日趋游戏化。

四、消费意见领袖崛起与消费认知的游戏化

当消费符号借由平台塑造出玩家型消费者之时,我国新消费价值也呈现出明显的感性化趋势。近段时间受热捧的“少年感”“松弛感”“情绪价值”等,便是其典型。如今,关键意见消费者正以“体验升级化”和“幻想潮玩化”的途径,将感性化的消费价值构筑成“为爽感付费”与“为圆梦买单”的游戏化消费认知。

1. 以体验升级化催生“为爽感付费”

网络基础设施的完善和Web2.0的深度发展,令我国数字化浪潮从图文时代向视频时代跨越。2016年以来,各类短视频平台的异军突起,让焕活身体感官愉悦的视听刺激持续激发感性化的消费价值。消费者过去未曾全面开发的具身性体验也随之变成各平台竞相挖掘的“富矿”。

在此过程中,资本批量扶持各细分领域的意见领袖入驻平台,诱导消费者为升级感官刺激而付费。这种升级的体验可被归纳为“爽感”,即消费者欲望以一种游戏化方式被全方位唤醒且得到精准满足后而产生的畅快感[23]。

我们在访谈中发现,潮玩、饭圈物料、带货直播等都可激发Z世代消费者的爽感。在平台环境下,爽感并不独立地来自商品本身,而是通过关键意见消费者“解锁”才能得以最大程度的释放。比如在小众的玩具圈,普通消费者的爽感就不只玩具本身的陪伴效应,还依靠关键意见消费者提供新玩法和炒作金融属性所带来的兴奋。

而在面向大众的直播带货中,作为意见领袖的主播更是灵活使用卖萌、讲故事、秀才艺、咆哮式砍价等表演手段,狠戳观众“爽点”,引导消费者以游戏的视角看待消费并完成购买行为[24]。

近年来火爆的沉浸式消费,也离不开关键意见消费者对“爽点”的精准“拿捏”。一方面,在密室逃脱、狼人杀、剧本杀等“烧脑”项目中,消费者虽然变成了生产剧情、参与表演、自获愉悦的能动者,但同时也更加倚赖关键意见消费者。因为后者既可通过“拔草”为消费者“避坑”,还能以“种草”去“拉满”期待值,让消费者更纯粹、流畅地沉浸于游戏体验当中。他们不仅是游戏推荐者和欲望催化者,更构成了提升游戏可玩性不可或缺的环节。

另一方面,在美妆、美食等领域,关键意见消费者会利用专业设备和视频剪辑技术,以加强版的影音效果激活观众的自发性知觉经络反应,创造线下难以寻获的感官体验。时下风靡的“沉浸式化(卸)妆”“沉浸式吃播”,就是利用上述机制让消费者更快进入游戏环境并悄然改变其消费抉择。

是故,以往将Z世代消费文化打上悦己的标签并不完全准确,因为Z世代严重依附关键意见消费者供给的爽感。这种经由意见领袖中介的夸张体验,加深了Z世代消费者的游戏化认知。

2. 以幻想潮玩化引发“为圆梦买单”

幻想和梦境是消费者欲望的外在表现,也是消费文化感性价值的重要表达。蓬勃发展的文创产业,为消费者提供了造梦和圆梦的游戏化路径。在过去,这一路径的典型是迪士尼化(Disneyization)。而如今,主题乐园式的消费形态开始老化,国外的经典动漫人物和童话故事已不再能满足我国Z世代的幻想新需求。

本土创意经济随之进入IP“大爆炸”阶段,海量IP被实体化为盲盒、手办、模型等潮玩,在手游、VR设备等虚拟形态之外,为Z世代造梦提供了新的流行素材与消费对象。如果说,迪士尼旨在让消费者步入角色和故事都已被完美设定的梦境,那么,潮玩则只提供关键模块,以此激发消费者自己书写故事和营造梦境。

潮玩的关键模块来自作为“造梦师”的IP主理人。他们将受欢迎的“萌元素”进行拼贴、建模、投产、改造、涂装,生成面向利基市场的潮玩。中国社会科学院发布的《2021中国潮流玩具市场发展报告》显示,我国潮玩产业规模在2015年至2020年的复合年增长率达36%,2022年的市场规模更将达478亿元,其中以设计师原创IP最受欢迎。

在一些小众“娃圈”,主理人、工作室或运营团队不仅提供实物,还通过图透、预热、抽选、抽奖、返图等游戏化手段,让消费者长时间地游弋于圆梦之旅。因此,潮玩既是集休闲、娱乐、收藏、社交为一体的“惊喜经济”,更是以新业态、新职业为支撑的“圆梦经济”。

疫情发生以来,在主题乐园、购物中心、影院等传统造梦空间式微的背景下,潮玩成为新的投资热点,幻梦成真的消费游戏新通道也随之打开。

总之,基于关键意见消费者而获得消费游戏攻略,已成为Z世代新的认知。对Z世代而言,关键意见消费者不仅能在日常消费场景中创造“花式打卡”的范本,而且可以供给营造现实梦境的关键要素。

进一步讲,Z世代对关键意见消费者的依赖,不仅因这一群体令商品和服务的可玩性更易被寻获、交流、回顾,还在于他们延长并增加了消费的游戏化体验时长与强度。另外,被关键意见消费者引导和放大的游戏体验更折射出:在商品和符号过剩背景下,Z世代消费者的认知已从“以商品为媒介”演化为“以人为媒介”。在此过程中,这一群体的圈层化生存得以浮现。

五、新圈层与激进消费行为的产生

现阶段,消费从强调“性价比”转向重视“兴价比”,“兴趣市场”代替“兴趣共享”跃升为新消费文化中的集体共识[25]。新圈层是强化这一共识的组织基础。消费新圈层不能简单套用后共同体化(post communization)或部落化(tribalization)的概念来解释,因为它包括了圈子和层级两个密不可分的维度[26]。

一是水平层面的兴趣“圈”,即Z世代消费者通过摆脱原有的阶层束缚,依据兴趣爱好而结成的集群。二是垂直层面的分化“层”,即在生产和消费变得模糊的同时,圈内消费者的地位分级却显得愈发明晰。更为确切地讲,在由平台、意见领袖、普通消费者共同构成的网络中,兴趣市场的共识正被“情感+利益”的圈层逻辑放大,致使Z世代消费行为激进化。

1. 以“圈”促情,在回音室中增强共鸣

近年来,无论是大企业还是小微经营者,都把“拉群建圈”视为促销的关键一招。但这种促销群远称不上Z世代消费者集聚的圈层。Z世代不接受被商家“圈住”的状态,而是希望自己主动地“圈出”与同好在一起的共鸣。

一位曾“混饭圈”的受访者认为:“圈”既是提供独家信息的聚集地,也是获得相互理解的回音室。这道出了Z世代消费圈层形成的两个基本条件:一是圈内信息的独有性高,圈外人无法获取相关资讯或获取存在滞后性;二是圈内的情感强度大,成员间彼此响应且制造出丰富、密集的情绪价值回馈。

另外,Z世代消费圈还具有四个特征。一是始于“萌点”。具备共同关注对象的个体,因产生被“戳中”“打动”“爱住”的感觉而组成圈子,以相似偏好结成“在一起”的关系。二是消费导向。当“萌点”被锁定后,关键意见消费者会诱导圈内人“为爱氪金”。

三是强化共鸣。通过消费获得的积极情绪在“圈”中得到大规模的共振。这种愉悦是来自Z世代在圈内被理解、被需要的强烈认同感,并反过来刺激消费。四是意义构建。消费者在感性的共鸣之后还会对自己的消费行为寻求理性解释。无论是增进归属感和自我效能感,还是以实际行动支持所“萌”对象,这些解释都赋予了Z世代消费者无法在圈外实现的成就感。

不过,如若Z世代消费者仅沉迷于“圈地自萌”的消费游戏,而不主动“破圈”去与社会产生更多的复杂联结,就可能被“锁死”在自我的小世界,沦为因微末情感问题而自我引爆的“情绪核反应堆”[27]。

2. 以“层”谋利,借地位分级制造营收

分层是圈子形成后的必然趋势。圈内“大粉”“大佬”等关键意见消费者甚至直接决定了圈子的人气和基本调性。与我们所预想的不同,Z世代消费者对圈内分层持较为正面的态度,这表现在两方面。

一是自愿接受分层现状。受访者并不反感那些位于层级顶端的意见领袖合法合情地“赚流量钱”,因为后者提供了有价值的信息并活跃了圈层气氛。二是主动参与可变现的层级制造。过去,我们常把“圈”视为“参与文化”的一种表达,将其美化为突破阶层后结成的平等式亲密关系。但现实并非如此,越来越多的Z世代消费者试图在圈内维持分层结构并以此谋利。

从分享经济到粉丝经济,Z世代普遍接受了流量变现的观念,并在“向上引流”和“向下收割”两个维度付诸行动。“向上引流”是指个人通过制造“爆款”和积累粉丝,跻进关键意见消费者行列,吸引品牌方注意并争取商务合作。此时,流量的大小直接决定了他们的收入,及其能否冲抵先前的消费开支。而“向下收割”则是指个人利用流量优势完成“带货”,或在二级市场中将商品高价出售给“接盘侠”。

随着兴趣市场与圈层化的充分融合,Z世代不仅营造出“圈内有圈外无”的独享和舒适,还共谋式地构建了基于流量标准的圈层内部定价体系。由于圈层内的地位可通过自身对消费行为或商品的创意展示而获得,个人间的消费锦标赛以及意见领袖之间的流量竞位赛日趋激烈。在愉悦和竞争共存的圈层内,Z世代既踊跃地花销,又主动追求爽感,更狂热竞逐地位。

最终,消费、情绪、流量三者裹挟在一起,成为Z世代自我认同和社会身份形成的基本因素,塑造出以往青少年从未有过的激进消费行为。激进消费行为既意味着Z世代毫无顾忌地展露欲望并以“买买买”的方式予以餍足,也反映了他们为收获流量而进行的过度消费与高强度自我剥削。用韩炳哲的理论来讲,激进的消费行为其实是消费者以绩效逻辑对自己施加的肯定性暴力[28]。

六、新消费文化滋生的青年发展风险及其应对

新消费不仅带来新业态、新机遇,更通过新消费文化传递出新的社会风险,对Z世代成长发展造成消极影响。这亟待我们提出有针对性的治理方案。

1. 新消费文化制造的三类风险

新消费文化对Z世代的潜在风险包括以下三类。

一是从平台传播的环境看,新体验诱发内心剧耗竭。从线下到平台,从功能性消费到体验性消费,我国消费者主体性经历从初启到过剩的转变。特别是对于Z世代消费者来说,他们的快感激活很大程度上依靠的是基于个人创造力和想象力的自我剥削。

换言之,个体的审美水平和表达能力影响了消费体验的最终强度。这种消费方式若得不到更高维度理想信念的引导,Z世代消费者就会因缺少思考和自立而被各种欲望不断腐蚀,从而在追逐刺激中耗竭向上向善的可能,滑向“无意义的荒诞耗费”这一主体性过剩危机[29]。

二是从意见领袖的形成看,新赛道催生创业高内卷。与新消费文化相伴生的是更丰富的就业形态与更多元的新兴赛道。不管是“种草”笔记的内容生产者,还是建模师、涂装师、改娃师、IP主理人等新业态从业者,他们都面临着大量后起之秀的入局“混战”。

疫情发生后,全球经济形势的不明朗以及国内部分行业的同质化竞争加剧,导致基于流量逻辑的“挣快钱”“捞一笔就跑”心态迅速蔓延。新赛道充斥着高强度恶性竞争的内卷压力。

三是从消费圈层的生态看,新领域带来监管新盲区。消费新圈层、新物种和新场景的加快融合,不可避免地催生了新的市场监管漏洞。比如,随着流量竞逐赛的日趋激烈,部分Z世代关键意见消费者开始在圈层内供给擦边式的新玩法,并依托兴趣市场提供处于灰色地带的实体化潮玩。这造成潮玩低俗化、二级市场炒作、不良表演带货等乱象,有损Z世代健康价值观的培育。

2. 应对新消费文化风险的三点建议

为防范化解新消费文化带给Z世代成长发展的风险,青年工作亟须做好三方面应对。

一是“立规矩”,营造新消费清朗空间。一方面要堵住监管漏洞。对潮玩、剧本杀、数字藏品等新领域,相关部门要列出具体的存在问题和整改清单,并尽快出台全国层面的行业指导意见。要基于各级团组织的数字阵地,做好面向Z世代及其家人的消费风险警示。

另一方面要压实平台责任。引导关键意见消费者承担绿色低碳生活方式倡导者的角色。下大力气严管“种草”平台,依法惩处诱导借贷购物、冲动消费、高价接盘的失德博主。表彰先进典型,引领Z世代守正创新、合法创意、正向创业、向善创优。

二是“树信念”,引导Z世代摆脱消费主义。首先,要继续巩固思想政治教育成效。以“劳动创造价值,奋斗拥抱幸福”为主题,充分利用“大思政”课堂,通过情景剧、典型案例、短视频教学等方式,使学生树立“不超前、不过度、不攀比、不沉迷”的健康消费观。

其次,要着力提升青少年数字素养。利用相关课程、讲座、拓展活动,以贴近Z世代日常生活的案例,揭开平台的隐蔽算法、盈利模式、诱导话术、成瘾机制等“黑箱”,填补学生的互联网知识空缺。最后,要常态开设“财富课堂”。

以线上线下融合的方式,利用“主题团日”“开学第一课”“节前最后一课”等场景,普及消费、金融、理财领域的重要知识。通过讲授和传递正确财富观、合法流量观、科学理财观,多维一体地协助学生走出盲目氪金、消费陷阱和流量认识误区,促使青少年养成文明理性的数字素养与消费伦理。

三是“建联结”,提升Z世代的公共意识。一方面推动馆校合作。形成“学校+美术馆”的大美育格局,通过以美育人、以文化人等路径,提升青少年正确且高雅的鉴赏力和审美观,帮助其管理情绪、培养兴趣、找准赛道、接续奋斗。

另一方面为青少年的线下人际联结提供高品质公共空间。以学校、社区青少年之家为重点,供给可及、易达、便捷、受欢迎的公共活动和服务项目。建立“学校+社区”的志愿者联合机制,以更有社会价值的公益服务为Z世代提供意义感和效能感。

总之,新消费文化是我国迈向高品质生活的必然结果。现阶段,新消费文化之“新”表现为参与性的符号、感性化的价值、兴趣市场的共识。这些文化特质在平台机制、关键意见消费者、圈层化聚集的作用下,让Z世代形成了玩家型消费态度、游戏化消费认知、激进式消费行为。Z世代的新消费观念和实践亟须得到更高维度的信念引导,否则就易透支自我发展空间。

随着新消费、新文化、新青年之间的作用关系日趋复杂,新征程背景下具有战略意义的青年工作必须更密切关注消费新动态、新风险,警惕那些打着“沉浸式”“数实共生”“脱实向虚”幌子的享乐主义,引领Z世代成为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

[基金项目:本文系2021年共青团中央“青少年发展研究”课题“新兴网络消费文化对青少年消费观念和行为的影响研究”(项目编号:21YB025)的阶段性研究成果]

参考文献:

[1]贾晓芬.新型消费公众认知调查报告(2021)[J].国家治理,2022(6):61-64.

[2]朱奕奕.中国Z世代人口规模约2.64亿人,所贡献消费规模占40%[EB/OL].https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_20548074,2022-11-01.

[3]唐嘉仪.基于“消费文化”视角的社交媒体“小众退潮者”研究[J].新闻与传播评论,2022(1):61-75.

[4]敖成兵.Z世代消费理念的多元特质、现实成因及亚文化意义[J].中国青年研究,2021(6):100-106. [5]汪永涛.Z世代亚文化消费的逻辑[J].中国青年研究,2021(11):88-95.

[6]周瑞春.网络消费社会中的共同体想象与重构—以“羊毛党”网络民族志考察为例[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2020(5):74-82.

[7]蒋建国,陈小雨.网络“种草”:社交营销、消费诱导与审美疲劳[J].学习与实践,2019(12):125-131.

[8]郭宇,王晰巍,杨梦晴.网络社群知识消费用户体验评价研究—基于扎根理论和BP神经网络的分析[J].情报理论与实践,2018(3):117-122.

[9]张少哲,周长城,曹亚娟.分享经济与消费行为变迁:网络社会背景下的体验式消费逻辑[J].广东社会科学,2018(2):184-192.

[10]刘森林“.装在盒子里的人”:“Z世代”盲盒消费景观及其形成机制[J].中国青年研究,2022(2):78-84.

[11]燕道成,刘世博.青年文化视域下“剧本杀”的兴起与发展趋势[J].当代青年研究,2021(6):64-70.

[12]迈克·费瑟斯通.消费文化与后现代主义[M].刘精明,译.南京:译林出版社,2000:123.

[13]史伟.互联网环境下的消费文化探析[J].当代传播,2011(6):124-125.

[14]何玉兴.价值差异与价值共识[J].河北师范大学学报(哲学社会科学版),2000(2):25-31.

[15] Olga Kravets,Pauline Maclaran,et al(eds). The Sage Handbook of Consumer Culture[M]. London,2017:282.

[16] 石磊,陈实 . 理解新消费:媒介化消费的内涵、成因及实践规则[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2022(9): 133-140.

[17] [21]Colin Campbell. Consumption and Consumer:Society the Craft Consumer and Other Essays[M]. Cham: Palgrave Macmillan,2021:184,155-156.

[18] Zygmunt Bauman,David Lyon. Liquid Surveillance[M]. Cambridge:Polity Press,2013:72.

[19]黄韫慧.体验性消费新趋势下的文化产业高质量发展路径[J].国家治理,2021(24):22-25.

[20]鲍德里亚.消费社会[M].刘成富,等,译.南京:南京大学出版社,2000:226.

[22]乔治·瑞泽尔.赋魅于一个祛魅的世界[M].罗建平,译.北京:社会科学文献出版社,2015:58.

[23]邵燕君.破壁书:网络文化关键词[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2017:227.

[24]胡杨,董小玉.游戏的人与游戏精神:移动社交时代的“游戏化生存”[J].新闻界,2017(10):73-77.

[25]史志鹏.不可忽视“兴趣”这个大市场[N].人民日报(海外版),2022-04-11(5).

[26]彭兰“.液态”“半液态”“气态”:网络共同体的“三态”[J].国际新闻界,2020(10):31-47.

[27]项飚.项飚谈“异化”:所谓城市新穷人,不是“经济贫穷”,而是“意义贫困”[EB/OL].https://view.inews.qq.com/a/20220319A01WSC00,2022-3-19.

[28]余明锋.绩效社会的暴力和自由[J].读书,2022(8):162-169.

[29]夏莹,牛子牛.主体性过剩:当代新资本形态的结构性特征[J].探索与争鸣,2021(9):148-158.

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:王斌(西南交通大学公共管理学院讲师,社会学博士)