扫码打开虎嗅APP

文:阑夕

自从印刷术解决了媒介的生产成本问题,它的形态演变就与技术演变密切同步:报刊、广播和电视分别代表图文、声音和影像的升级,从左至右的传播效率递减、信息厚度递增。互联网同样遵循这样的历史规律,只不过时间间隔空前短促。

2013年的微信公号在博客之后重燃写作风潮,这是图文形态的重生;2014年的移动音频行业发生资本大战,这是声音形态的复苏;2015年则作为短视频元年造就了直播市场的兴盛,这是影像形态的回归。就像社会学家对于电视摧毁观众心智的忧心忡忡并未阻碍这个繁荣产业为美国带来了“陷在沙发里的一代”,直播的玩法愈来愈让那些自认握有权柄的“中老年人”感到困惑,而“二次元”、“亚文化”等小众标签的登门入市,则最为生动的表现出了社会本身的惶恐不安。

如果说真人秀的热潮受益于美国电视产业的繁荣,那么这节“失落之课”则在中国以直播为象征实现了历史的重演,窥私欲引发无聊经济,而后者塑造了平民偶像的时代梦。有多少美国青年向往卡戴珊的纸醉金迷,就有多少中国网红憧憬Papi酱的遐迩闻名。

直播的特点在于:没有彩排,即兴发挥

卡尔•荣格是弗洛伊德的挚友,他提出了“无意识狂欢”的理论基础,用通俗的语言来讲,自制力——比如强迫我们读书学习的动机——是后天的产物,它常在与懈怠、懒惰、疲倦的竞争中处于下风,而打败它的,就是先天遗传的无意识人格。人类这个物种,素来擅长理解创造,却看不懂本能。

互联网的免费模式,使得稀缺这一属性从供给侧转移到了需求端,来自后者的注意力成为最为昂贵的经济单位。显而易见的事实在于,任何用户都不可能突破“一天二十四小时”的注意力上限,那么在切割时间的努力中,直播的蚕食能力要远高于在微信上读一篇文章、在开车途中听一场相声。

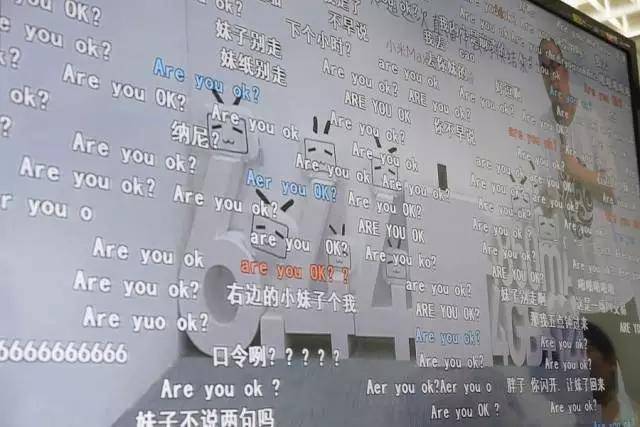

这也导致直播引发的“无意识狂欢”饱受舆论鞭笞,却并不妨碍它的价值遭到自上而下的认同。无聊在此时或许被发挥到极致——无论是集体数场景中一个迷你鱼缸里的鱼,还是忽然“一言不合就自发成语接龙”,这种充满随机性的“集体无意识”似乎也漫溢着某种难于言说的微妙乐趣 。

有人说得足够好:一群人以无聊相互消费,则就是陪伴了。给无聊以意义,给无聊以温情,并且,给无聊以真实。荣格以“人格面具”来形容人们参与社会角色时的选择,他并未体验到互联网改造之后的世界:卸下“人格面具”变得轻而易举。另一方面,任由本能操纵的无意识行为,也都呈现出孤独或者是无聊的色彩。

以微信公号的运营为例,大多数“正常向”的微信公号,其爆款内容都以“朋友圈分享”为主要的传播路径,无论是鸡汤还是反鸡汤,它们最终都得益于用户面向社交关系的自我展示。但是有着相当数量的“非主流”微信公号,比如军事类的、动漫类的、游戏类的,其推送内容占比最高的打开来源是“会话”。

“孤单是一个人的狂欢,狂欢是一群人的孤单”——用这句话来解读直播,大抵也是没错的。

有人说,中国梦就是一夜成名的“网红梦”

曾有直播平台的运营在用户群做过使用时长的简单调研,结果发现那些活跃用户报上来的数字都不可思议的低,她悄悄去找技术要了那些帐号的真实在线情况,发现他们都下意识的往低谎报了自己对于观看直播的热爱。

事后,这位运营约了其中一个与她私交甚好的用户,提及这个问题时,后者表现得有些不好意思,称自己不愿在其他人的面前承认沉迷,“不想被认为是一个整天都没有事做的废柴。”王尔德曾因“与其他男性发生有伤风化的行为”被英国法庭判罚入狱并罚没所有财产,他在监狱里写道:“我一点也不后悔曾经为享乐而活过,我过着蜜糖般的生活。”

但是,苦役生活亦磨灭了他的心性,这个轻浮的才子终视轻浮和美学为恶,甚至为了摆脱异于常人的偏见而皈依了天主教。一百多年过去,孤独或者说无聊依然存在,只是不再如若猛兽。而直播室的弹幕间,提供了一个有足够安全距离又充分热烈的公共空间,有人把时间浪费在美好的事情上,也有人把时间浪费在无聊的事情上,蜜糖砒霜,互不相碍。