扫码打开虎嗅APP

来源:一点儿乌干菜(ID:NarratorZhang)

作者:章程

一、村上春树与李沧东

我没想到,自己看的第一篇村上的小说是《烧仓房》。李沧东把这部小说改编成了电影,在戛纳获了金棕榈奖提名。

原本以为这会是一部沉闷的电影,可是出乎意料,我不忍心错过它的每一帧画面。电影里的那把火烧灭了帝国主义虎豹财狼的假面,看完电影后,每次招待找我玩的同学,我都改称“尽无产者之谊”,而非“地主之谊”。当然这是玩笑话。我随后找了村上的《萤》来看,里面第二篇就是《烧仓房》。而后,又看了村上的《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》,也是同样喜欢。

从《烧仓房》到《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》,村上着眼的都是再普通不过的年轻人,就如同你我身边的“小黄小白小蓝”,他们或许终其一生都无法成为另一个人生命中的“大黄大白大蓝”。我读村上的作品还不多,但分明觉得他被各种标签窄化了,一个敢于在耶路撒冷说出“在高墙和撞向它的蛋之间,我会永远站在蛋这一边”的作家,是不会有对平庸有太大恶意的。

我迷恋过韩国的类型片,看了不少,早先喜欢的是奉俊昊、罗宏镇和朴赞郁这类有很强烈个人标识和风格化的韩国导演。相较于他们,李沧东显得有条不紊,波澜不惊。我记得在《密阳》中,当全度妍饰演的母亲来到发现儿子尸体的水库边,画面是一个远景长镜头。那一刻我觉得李沧东的镜头语言真是太克制了,就这么不动声色冷眼旁观着另一个人的绝望与崩溃,就像余华的小说一样。

电影《密阳》

从《绿鱼》到《绿洲》再到《诗》,李沧东的电影和村上的小说一样,向来关注的是社会的边缘人,他细腻又冷酷地记录着一个个小人物的生死疲劳。金基德也有类似《空房间》这样的记录边缘人的电影,但李沧东与之不同,他似乎更想表现时代对个体造成的幻灭感。

他的《薄荷糖》就是一个普通小人物金永浩的倒叙编年史,他毫不犹疑地直面社会的变革,记录着被光州事件、金融风暴、社会转型中被时间碾压后的人们,他们的自我挣扎和精神世界的坍塌。影片以死亡开头,以年轻时的恋爱结束,好像一个人在临终前倒叙着回想了自己的一生,当记忆停留在最美好的一瞬间安然离去。

李沧东的电影是刀子,残酷又冷峻。明晃晃的日光下你甚至见不到他的刀锋。一个如此沉敛与沉静的李沧东,遇到一个几十年如一日自律到被人调侃有连环杀手潜质的村上君,《燃烧》就这样诞生了。

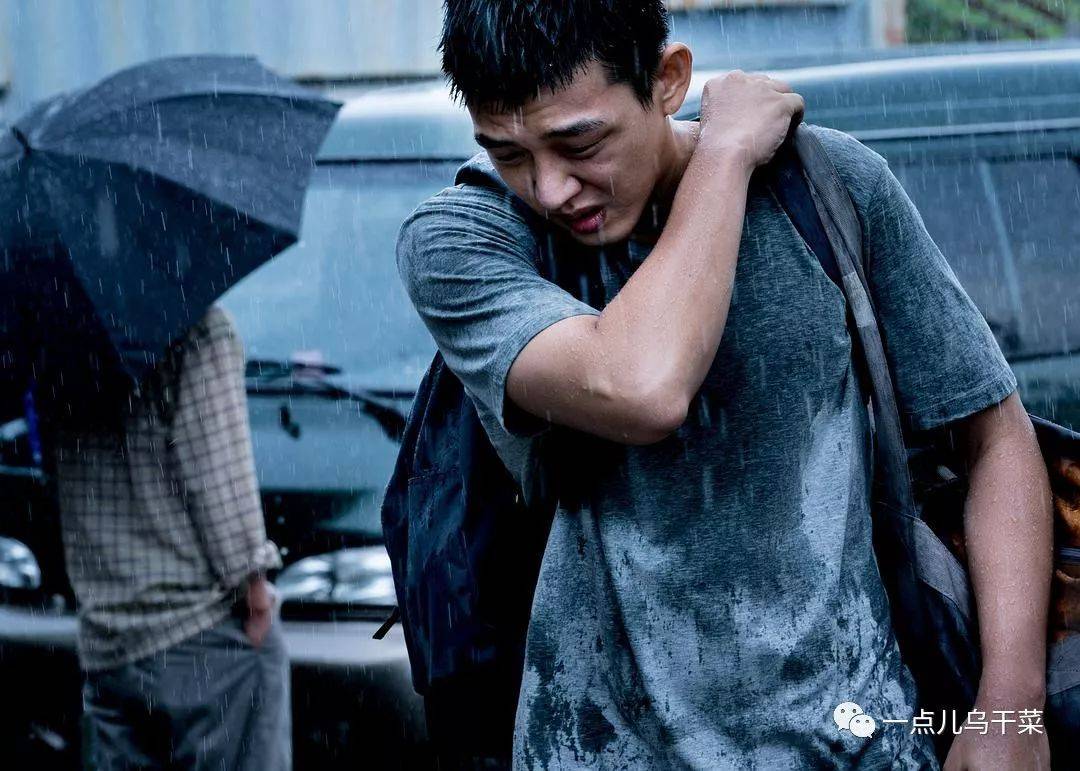

电影《燃烧》

二、没有色彩的李宗秀们

《燃烧》中,刘亚仁饰演的李宗秀也是处于社会边缘的年轻人,他遇到了同样游离在边缘的惠美——他自小的邻居和早年的同学。孤独的人在人群中大约是能清晰地分辨出彼此的吧,或许还能嗅出对方身上同类的气味,能准确敏锐地捕捉到对方内心的动静。

惠美告诉宗秀她要去非洲,为了寻找“Great Huger”。她说非洲喀拉哈里沙漠里有一个布希族,那里有两种饥饿的人,“Little Hunger”和“Great Huger”。“Little Hunger”是一般肚子饿的人,“Great Huger”是为生活意义而饥饿的人,终日探索“我们为什么而活着?人生有何意义?”布希族人认为后者才是真正的饥饿。

电影《燃烧》

一个背负着卡债被家人驱逐出门的底层年轻人,却要不远万里地去非洲寻找“Great Huger”,这本身就很耐人寻味。李沧东或许知道,在年轻人的世界里,生活的意义向来是缺席的。惠美归来后,她的身边多了一个叫本的年轻人。三人在小餐馆聊天时,惠美说起了自己在非洲的一段经历:

“去喀拉哈里沙漠的路上,有个叫Sunset tour的路线,说是看沙漠落日的地方,所以我去了,发现就是个像停车场的地方,什么都没有。待在那里的时候,独自一人的感觉太强烈了。太阳下山了,那遥远得一望无垠的地平线上出现了晚霞。一开始是橘黄色的,随后成了血一般的火红色,之后又变成了紫色、蓝色。天空越来越暗,晚霞消失了,我仿佛来到世界的尽头了。这么想着,我也好想像那晚霞一样消失掉。”

电影《燃烧》

惠美说着就开始啜泣。本对此很不解,他说:“我觉得人流泪这件事好神奇,我从没流着泪哭过。”他家境优渥,也缺乏悲悯,少了对他者的共情,他和任何人都不咸不淡,把握着亲近与疏离的分寸。这样的人确实没有哭泣的理由,他理解不了惠美的这种虚无感。

他是宗秀眼中的“韩国的盖茨比”,宗秀不无嫉妒地和惠美说:“要怎么做,才能年纪轻轻就过上那种生活,悠闲地到处旅行,开着保时捷,在豪宅里煮意面。伟大的盖茨比啊,不知在干什么,却很有钱的谜一般的年轻人们。韩国的盖茨比太多了。”

与本相比,宗秀的生活相形见绌,乏善可陈。他没有正经的工作,没有危机感。因为平庸,他甚至不敢说出自己对惠美的爱。在小说中,村上并没有刻意强调两人的阶级差异,可是在电影里,李沧东加入了他对社会的反思。本与宗秀,精致与粗粝的两面,对他来说,是两类逐渐固化的阶级。

电影《燃烧》

李沧东在与《燃烧》的编剧吴正美的对话中说:“韩国的年轻人正在经历着艰难的现实,难以就业,未来也见不到改变的希望。他们甚至找不到可以具体发泄愤怒的对象。”

年轻人的这种困顿的境遇似乎在哪都一样,与其说李宗秀是韩国底层青年的一个缩影,不如说他是整个东亚社会的底层青年的象征。

日本的NHK今年播出了一部名为《三和人才市场:中国日结1500日元的年轻人们》的纪录片,聚焦一群在广东深圳龙华新区被称为“三和大神”的年轻人,他们的父辈是中国城市化进程中的第一代农民工,曾经作为留守儿童的他们而今接替了父辈的职业。但他们不再相信奋斗,他们要求工资日结,“打一天工玩三天”。他们彻底放弃了努力与抵抗,甚至不再有愤怒。他们和大前研一的《低欲望社会》里描述的那群丧失了物欲、成功欲的日本年轻人并无区别。这是我们正在经历的现实。

《三和人才市场:中国日结1500日元的年轻人们》

李沧东客观地呈现着这些现实,却对这些现实中的个体带着足够的怜悯与体谅。他在电影中一直保持着对资本和体制的审慎思考与批判,但我们能随着他冷静地叙述,谅解所有被时代裹挟其中被权力掣肘的敏感又脆弱的个体。宗秀和惠美就是这样的典型个体。

电影《燃烧》

在本与朋友聚会里,宗秀和惠美就是闯入者,大家对于他们的生活和经历兴味索然,本在看惠美跳舞的过程中打了哈欠,他无法对她真挚的虚无感同身受。物质上丰饶的阶级,在内心的开放程度上并不一定比底层的他们更开阔,反而前者会以一种他者的视角来打量后者。惠美始终未能被这个群体所接纳。

本对宗秀说自己有烧塑料棚的爱好,每两个月烧一次,专门挑那些没用的废弃塑料棚。看到燃烧的塑料棚,他能听到从骨骼深处响起的贝斯声。宗秀问他:“哪些是没用的塑料棚,是你来判断的吗?”他说:“不,我不做什么判断。就像下雨,江水满溢了,起了洪水,人们被冲走了,雨做了什么判断吗?那没有什么对错,只有自然的道德。”他还告诉宗秀,下一次要烧的塑料棚,就在宗秀家附近。

电影《燃烧》

在此之后,烧塑料棚这个念头如梦魇般伴随着宗秀,他每天早晨都会跑步出门,去检查塑料棚有没有减少。惠美消失后,本告诉宗秀塑料棚已经烧了,就在他和惠美从宗秀家回来的一两天后烧的。宗秀很奇怪:“那天你们走后,我每天早上都有确认,我家附近所有的塑料棚都确认过了。真的烧了的话,我不可能完全没看见。”本说:“漏掉也是难免,应该是太近,所以漏掉了。”

“没用的塑料棚”是电影的隐喻。这世界上的李宗秀们、惠美们何止千千万万个,如同这些塑料棚一样,就算是一阵烟一样消失掉,也不会有人在意。比如,除了宗秀,也不再有谁会关心惠美的突然消失。那个在离宗秀很近很近被烧了的塑料棚,也是对惠美命运的影射。

三、万物静默如迷

电影《燃烧》

宗秀想当一个作家,可是却一直没有下笔,他苦恼着“在这个世界上能说些什么”,他越来越搞不懂现实。本的介入,让他的生活变得如迷般复杂。

影片中有一段非常美的长镜头,是惠美和本来到宗秀的家中,他们仨轮流抽了大麻后,惠美突然离席,如醉酒一般微醺醺地摇摆着。她脱了上衣开始跳舞,身姿曼妙,动作慢慢从“Little Hunger”之舞,变成“Great Huger”之舞,手臂高举,又落下。

新月初升,太极旗随风舞动。黄昏浸染了大地,而后退到只在天际边留存着一抹橘黄色。大地黑黢黢,惠美的剪影与夜色逐渐相融,凄美绝望,怪异又荒诞。这一段是整部电影最接近酒神气质的画面了。

影片的后半部分一直呈现着这种静默如谜的气息。朝鲜对南广播的扩音器一直在断断续续地传送声音,像是孤独者的喃喃自语,或是睡梦中人的混乱呓语。这声音更增添了梦的迷幻感。

电影《燃烧》

惠美说自己幼年时掉进过井里,是宗秀救了她出来。但宗秀全然不记得有这么一回事,他在此后向自己的母亲,惠美的母亲,还有里长都求证过他家门口是否真正存在过一口井。可是大家的说法莫衷一是,而且每个人都对自己的记忆深信无误。现实开始呈现罗生门式的含混状态,它与梦的界限变得暧昧不清。

惠美的猫,也让人怀疑它是否是真实的,它就像是惠美在表演的哑剧里的对象一样,让宗秀从未见过或触摸到过它的实体。他每次准备的猫粮的确消失了,可是房东告诉宗秀这里没有猫,也禁止养猫。

电影《绿洲》

李沧东之前的电影,除了《绿洲》中出现了很短的梦境(残疾的韩恭洙恢复正常),总会给人以一种纪实电影的感觉。但是在《燃烧》中,他彻底打破了事实与想象的界限,可能和他在改编村上小说的时候,同时借鉴了福克纳的《烧马棚》有一定关系。福克纳的小说,在真实与虚妄之间的微妙平衡也许影响了李沧东的电影创作。

惠美的消失让宗秀再也无法冷静,他开始跟踪本,开着一辆破败的大卡车跟随在保时捷后,仿佛是一个可笑又不合时宜的怪物。

电影《燃烧》

可是,影片的重点似乎并不在于解释惠美消失的真相,真相在这里并不重要。李沧东说:“这个看起来没有发生过任何事一样的世界,就像个巨大的谜语一样,他们就像村上春树短篇小说的主人公一样,对于无法确切感知到的对象觉得无能为力。”这个谜语般难以理解的世界才是李沧东想试图呈现的。

电影《燃烧》

宗秀在和惠美第一次来到本的家里的时候,本说食物是他为自己准备好的“祭品”,他见惠美不解“祭品”的含义,笑着说这是个隐喻。那天,宗秀在本的家中的厕所抽屉里找到各式手链。在惠美消失后,宗秀最后一次来到本的家里,他发现其中多了一块他送给惠美的手表后起了疑。

“祭品”与“塑料棚”一样,只是梦境对残酷的现实(死亡)的改头换面后的伪装。李沧东不想拆开梦的矫饰,毋宁说,整部电影就是一场大梦。而最后的那场火,并没有烧醒这场梦,反而更平添了几分迷离和幻灭,犹如《金阁寺》中的那场大火。

电影《燃烧》

关于火的记忆,宗秀自小就有了。小时候他的母亲离开后,父亲让他亲手把母亲的衣服放在院里烧掉,这是他记忆里最早的“燃烧”。他直到现在还会梦到那时候的事。

村上在《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》中有这么一段话:“以前那个名叫多崎作的少年死了。而此时此地正在呼吸的,是内里已然脱胎换骨的新多崎作。”那场火同样杀死了早年那个叫李宗秀的少年,在此之前,他从未真正见过火,也未见过毁灭,更不知新生。

影片的结尾并没有沿袭小说,而是李沧东式的,在平静中爆发。在一个清早,宗秀刺死了本,他把尸体丢进了那辆保时捷的车子里,然后自己脱得精光,衣服也塞了进车子,点着火。他赤条条冻得哆嗦,转身回到自己的车子,驾驶离开。他的身体颤抖着,是愤怒、悲伤还是犯罪后的忏情,我们无从得知。也许恐惧正如一头巨大的怪物正在吞噬着他。身后火焰漫天,暴雪将至。

电影《燃烧》

四、为什么我们需要诗

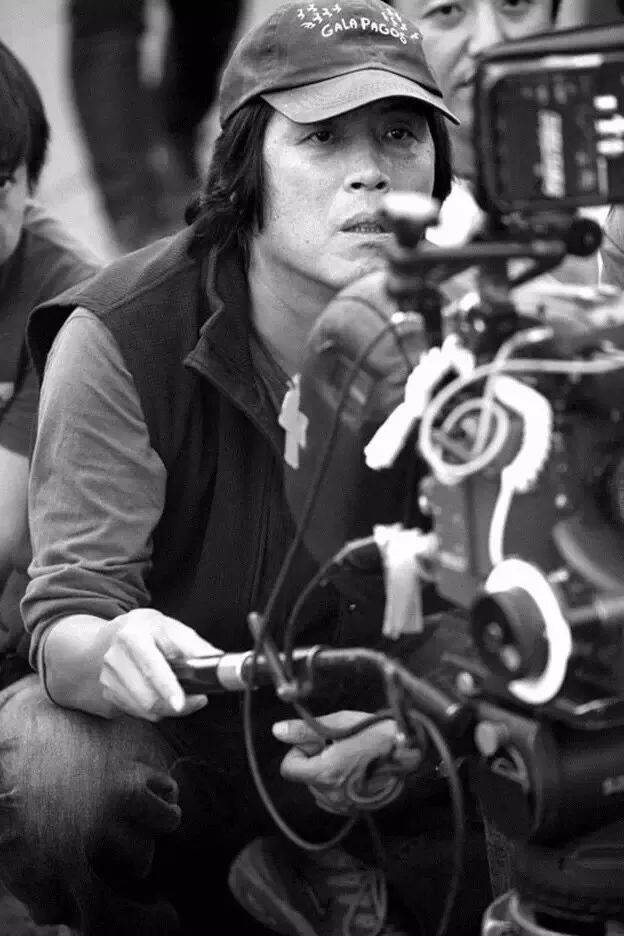

李沧东是个奇人,在拍摄电影前,他的身份是知名作家。他在看了侯孝贤的电影《风柜里来的人》之后,诧异“这个导演怎么可能知道我的秘密”,于是决定从影。作家的身份在先,让他的电影无疑有着一种“作者型”的气质。

李沧东

李沧东的电影中,除了最近这部《燃烧》,我还喜欢《诗》。与他的其它几部电影相比,《诗》中的痛苦没有那么刻骨铭心,它带着一种属于东方的平淡又深沉的气质。李沧东说他拍摄《诗》,是因为现实中的诗正在死去。

在回答记者问“韩国人是否还读诗”这一问题时,李沧东反问记者:“中国人都不读诗了吗?”。的确,在这个消费社会读诗与谈诗,已经成了多么奢侈的体验。离我们最近的诗、最好的八九十年代已经过去,所以孟京辉拍了一部诗的挽歌《像鸡毛一样飞》。韩国的现状应该也类似,《诗》里给美子上写诗课的老师说:“这是个诗快要消亡的时代。”

电影《诗》

《诗》中的美子在外孙被侦探带走后,才写了第一首诗,献给死去的女孩:“你在那边还好吗?感到孤独吗?日落时天空还会变红吗?鸟儿还在通往树林的路上唱歌吗?你能收到我不敢寄出的信吗?我能表达我不敢承认的忏悔吗?时间会流逝,玫瑰会枯萎吗?”

可是这些字句并不能拯救罪恶,只是让她暂时抽离开日常琐碎的烦扰,获得片刻的安宁而已。就像是奉俊昊的《母亲》的结尾,母亲把针扎进自己的遗忘穴位,独自在荒原舞蹈。诗没有那么伟大,它完成不了救赎,《密阳》中的宗教也无法做到。不同于《死亡诗社》,在《诗》里,诗能起的仅仅只是一枚让人暂时遗忘掉痛苦的针的作用。

电影《诗》

吴正美说起过研究布希族时看到的一段话:“这世界上所有的动物和事物都是‘Great Huger’。夜空的星星之所以闪烁,是因为它们知道自己的光即将消失的事实。”“Great Huger”的舞蹈与诗一样,都是最无用的东西。

可是我们的生命却需要这些无用的东西。虽然惠美在黄昏中跳“Great Huger”的舞蹈并不能改变生存的现实,美子的诗也不能改变既定的事实,但被束缚着的人性总需要借助它们,在某个时刻找到一个出口。

人性肯定是反抗各种限制的,不然也不会有那么多伟大的文学艺术作品。它们的作用大概就是——如果现实不够完美,那我们就生造一个。这生造的世界,就是“Great Huger”的舞蹈,就是诗。只要仍然需要着这些无用的东西,这个世界就不会太过悲凉,因为从我们的祖先始,人就以此抵抗外界的虚无与冷酷。

电影《燃烧》

李沧东说:

“你也许会认为我是在展现痛苦、残酷的人生。其实,我是在通过这种残酷的表现来凸显人生的希望。就像我们有黑暗,才有光明;有丑陋,才有美丽。这些东西都不会独立存在,需要反差才有美感。”

我知道,这个世界上还会有许许多多的美子,和许许多多的李宗秀,也一定会有别的李沧东们,在记录着蜗居在时代的角落却并不卑微的人性。我们需要这样真诚的记录者,需要冷眼旁观却古道热肠的观察者,需要反思社会具有人文精神的批判者。

能在《诗》之后,看到一个拍出《燃烧》的崭新的李沧东,着实是一件幸运的事。李沧东在谈到《燃烧》时说:“我之所以拍电影是为了更多地与观众沟通,我不能放弃我的斗争。”而《燃烧》是他觉得“危险却仍要开始的作品”。他没有选择以惯常的悬疑类型来驾驭故事,电影平静的表象下潜藏着的是随时会迸发出的能量。燃烧是毁灭,也是新生,索性扔一把火烧掉这个世界的虚伪与假象。

燃烧吧,李沧东!

本文来自微信公众号:一点儿乌干菜(ID:NarratorZhang)。作者:章程,野生建筑师,青年写作者。豆瓣号:夜第七章