扫码打开虎嗅APP

文章来自公众号:世界说(ID:globusnews),作者:小世儿,原标题为:《祖传老西医,专治黑死病》,题图来自:《霍乱时期的爱情》。

十四世纪时,肆虐欧洲的黑死病使欧洲大约三分之一的人口命丧黄泉。尽管与之同时,欧洲已经是医学院林立(意大利20所,法国19所,英国5所,西班牙4所,葡萄牙2所),然而整个欧洲医学界对黑死病的研究仍然非常粗浅。

在瘟疫迅速夺取各国民众生命的同时,当时的医生们不但不知道黑死病的传染源、传播途径和易感人群(传染病流行的三个环节),甚至在激烈争论黑死病到底会不会传染。尽管早在1347年黑死病抵达欧洲之际,意大利已有观察日记称这种疾病可以通过相互交谈(甚至目光)传染,但大部分医生秉持希波克拉底的体液平衡论,仍然认为患者得病是体液不调和,或者遭了天谴。

从十四世纪中期到十六世纪,黑死病在欧洲几乎每隔10年就要爆发一次,这几百年间,欧洲的老西医们积极编撰了300余部关于黑死病的医学专著,对于黑死病爆发的原因众说纷纭,始终未有定论,至于如何防治,就更加千奇百怪。

从鸽子煮熟剁碎,到祈祷上帝开恩,几个世纪前的欧洲是怎么对付黑死病的?

治疗:花样百出但是没用

1346年底到1347年初,黑死病经中亚过土耳其,然后席卷了整个南欧,开启了欧洲长达二百余年生活在死神阴影下的黑色时代。

以今天的术语,黑死病就是流行性淋巴腺鼠疫,这种病以老鼠和跳蚤为传播媒介,被感染者颈部、腋下、腹股沟出现淋巴腺脓肿,并且皮肤出现黑斑,因此而得名。未经治疗的腺鼠疫死亡率接近50%,大约10%的腺鼠疫会发展成死亡率接近百分之百的肺鼠疫。

1346–1353年,黑死病在欧洲附近的传播路径 / Wikipedia

遭遇之初,欧洲医学界对于这种发展极快的新疾病束手无策。

著名医生Guy de Chauliac当时任职于天主教会,他在1348年写下的病程记录成为后世研究欧洲黑死病的经典文本。他在其中提出,黑死病有两种表现形态,第一种出现在疫情发展的前两个月内,通常患者会在发病三天内死亡,第二种则会在发病五天内死亡。

但对于治疗方法,他的建议包括:用火清洁空气;用龙舌兰药丸清洁自己;无花果和煮熟的洋葱去皮,加酵母和黄油混合,用以软化体表脓肿;用番泻叶和其他好闻的东西舒缓心脏;用亚美尼亚粘土(一种产于亚美尼亚的红色粘土)放松情绪,以及万能保健法——放血。

这或许已经算是比较靠谱的方案,毕竟涉及了多种净化和消毒措施(暂时不论效果)。在他之外的其他医生开出的针对黑死病的药方大多是这样的:洋葱、蛇、鸽子煮熟剁碎敷于患处,喝醋,喝泻药,喝甜酒,喝大麦汤炖金箔,还有更荒唐的:喝砷和水银制成的“解毒糖浆”。圣水当然不能缺席,还有应用石膏或宝石——通常是翡翠——治疗腹股沟脓肿的手段,它们被称为“奇迹之石”。

在手术方面,除了常见的放血疗法,以及挤出淋巴腺肿包的脓血再用烙铁灼烧伤口止血之外,甚至还出现了鞭笞患者祈求上帝开恩的“治疗方法”。

如此医术,也难怪十四世纪的法国作家吉恩·伏瓦萨吐槽:“医生需要三种宝贵的品质:会撒谎,会假装诚恳,还有把病人医死也毫不自责的强大内心。”

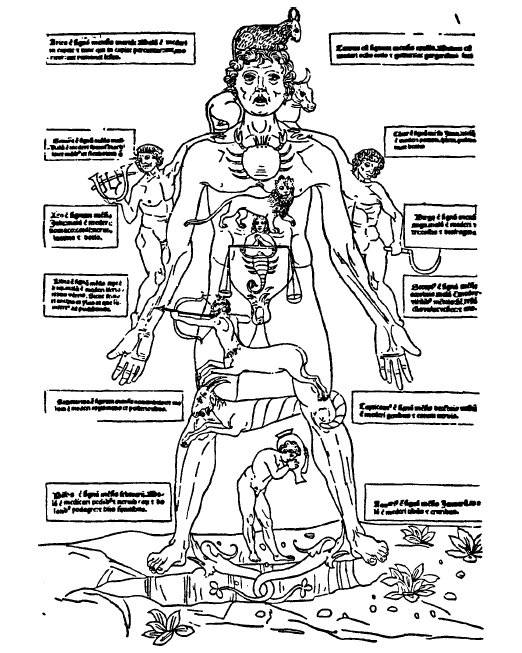

出版于15世纪的威尼斯的一张示意图,标明了人体不同部位对应的星座归属,用于指导治疗不同症状的放血手段 / Fasciculus medicinae, Venice, 1495.

而对于黑死病的爆发原因,十四世纪的医生们同样一筹莫展。

他们通常求助于神学,以自然界的异象,比如土星火星木星交汇,或者流星的发生来预测瘟疫。也有的医生认为病人是吸入了地底散发的“瘴气”,认为应该清理地面堆积的垃圾和动物粪便(这也算是方向正确了)。一些愚夫愚妇甚至认为黑死病是犹太人在井水里下了毒。相比之下,唯一行之有效的建议只有让民众尽快逃离疫区——有关这一措施到底有无必要,同样被争议了很多年。

其实早在1348年,毕业于博洛尼亚大学的意大利名医Gentile da Foligno就曾提出一种理论:是瘴气侵入人的皮肤,腐蚀心肺,进而在体内复制出无数“有毒气体”导致患者的死亡,有毒气体还能不断复制,从一个人飘到另一个人,从一个城市飘到另一个城市。

Gentile da Foligno也根据这种理论向热那亚和佩鲁贾两座城市提出了防病建议,包括采取各种措施净化、消毒、指导居民控制饮食、放血以及采用一些药物治疗病人。可惜Gentile da Foligno这种相当接近现代传染病的概念直到十六世纪才被医学界普遍接受,而他本人早在提出这一概念的1348年就死于黑死病。

Gentile da Foligno / Wikipedia

防疫:隔离,以及快跑

尽管在治疗方面奇招迭出,但十四和十五世纪的欧洲人在防疫措施方面倒摸索出了一些经验。

1348年,巴黎医学院发布的一份有关流行病的指南中建议民众用熏香和甘菊熏烤家中以及人员拥挤的公共场所,保持早起,肉类只能吃不加任何调味料的干肉。洗澡被这份指南称为“极度危险”,性交则可能带来致命后果。与此同时,它还推荐使用玫瑰水和醋定期清洗病人居住的房间,以及将醋放在花瓶里静置以便人们吸入醋蒸汽。

也是在1348年,丹多洛总督创立了一个特别委员会,负责监察城内防疫措施的落实——它们包括转运尸体时应用特殊方式、确保墓穴挖掘深度和严禁曝尸街头。

1360年,佛罗伦萨医生Tomaso del Garbo在给自己患者的警告中提到他们应当避免油腻食物和拥挤场合。1382年,意大利帕多瓦大学教授Pietro Da Tossignano曾经致信米兰公爵,建议在瘟疫期间禁止结婚以避免人群聚集,禁止谈论政治话题以确保民众心情愉快。

1374年,威尼斯成为第一个禁止来自疫区的旅行者和商人进入的城市,此举很快得到其他意大利城邦的效仿。1377年,位于亚得里亚海东岸的拉古萨共和国首先要求所有来自疫区的商船要在港口外指定地点停泊40天后才允许靠岸,意大利语中的40天quaranta giorni,以及随之而来的专有名词quarantenaria(40天隔离期),就是英语quarantine(隔离期)的词源。

至于为什么是40天,倒不是当时的医生对于鼠疫的最长潜伏期有什么研究成果(现代医学证实鼠疫的潜伏期没那么长),这可能是基于圣经中耶稣在旷野40天禁食祷告的典故。

威尼斯还是第一个针对黑死病成立公共卫生委员会的城市。黑死病疫情爆发的首年,威尼斯便委任了三名负责公共卫生的官员 / 网络

但对于防疫,被重复最多次的建议是这样一句几乎成了俗语的话:“fuge cito, vade longe, rede tarde”,意为“快逃,逃得远远的,晚点回来”。这句话原本出自三世纪雅典一封伪托亚里士多德写给亚历山大大帝的信,却在一千年后的黑死病爆发时期被痛苦的欧洲人重新发现了。

伦敦:一个十七世纪的样本

1664年,相对于其他欧洲地区而言城市化程度较高的英国伦敦再次栽倒在黑死病这个坑里。

贯彻“快逃”的历史经验,贵族和富人最先逃离伦敦城,然后那些在乡下有房产的中产阶层也跑了,甚至有的教区的神职人员都跑了,这让民众感到受了背叛。好在坎特伯雷大主教、伦敦主教和伦敦市长还是坚持留了下来。疫情爆发几个月后,上议院讨论防疫措施的会议仅仅通过两项法令:禁止在富人区修建瘟疫医院;以及禁止将贵族隔离。

管事的人跑掉太多,市政府濒临瘫痪,除了发布一下黑死病指南什么事都做不了。

指南里的治疗方案也没比十四世纪进步多少,例如“24克独角兽的角”、“3钱鸦片兑白兰地”。这样昂贵稀有的药方平民百姓反正也消费不起,底层民众只能竭其所能自救。小商贩不敢再直接接触钱币,买东西请把铜板投进装了水的瓶子里,屋子要用迷迭香、醋和松枝熏,连信件也要熏过才能碰。这使得迷迭香价格飞涨,从一先令买一大捧变成六先令一小撮。

以今天的观点看来,黑死病的又一次爆发跟伦敦城迅速膨胀的城市人口和屎尿遍地人畜共居的糟糕的城市卫生条件大有关系,然而当时的伦敦人并不知道。好在吃一堑长一智,相对于十四世纪,1664年的伦敦人民对于疫情的应对措施虽然仍不科学,倒也显得颇有章法了。

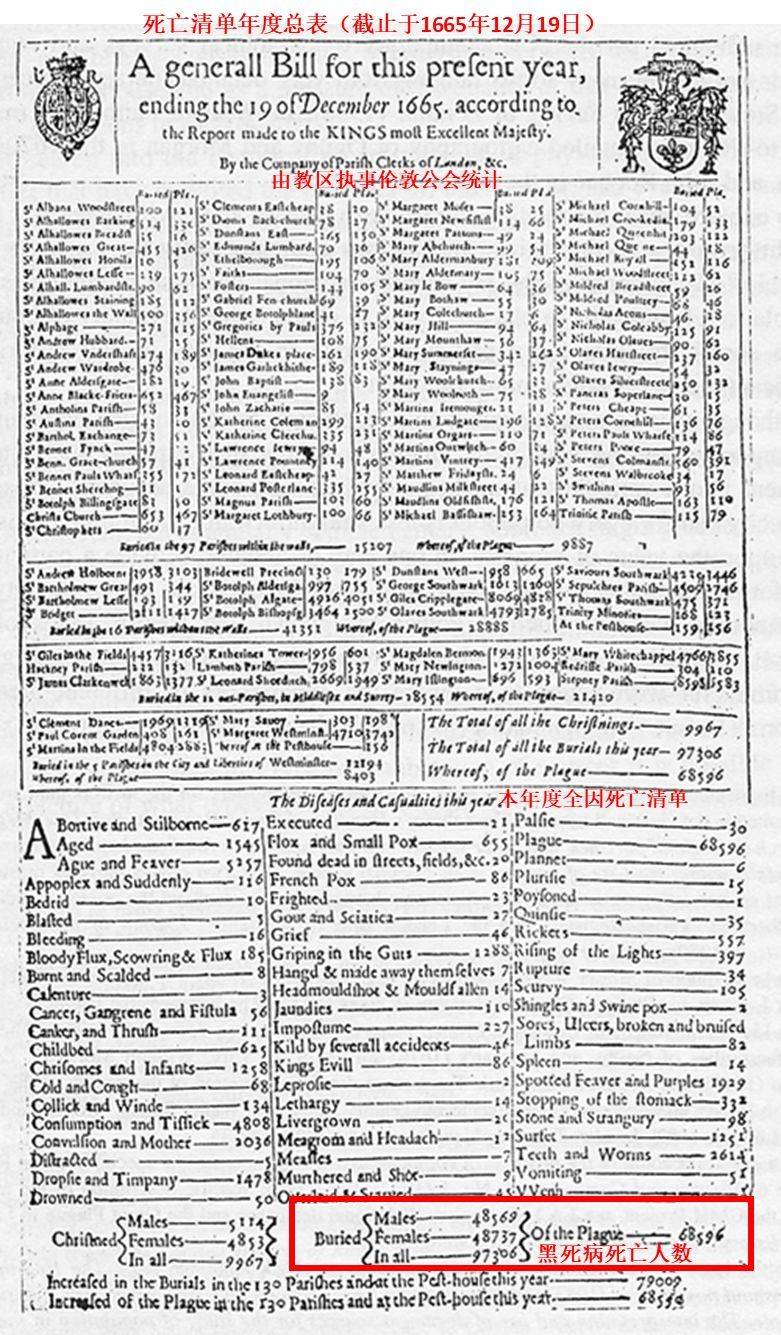

早从1592年开始,教区执事伦敦公会就开始系统性地负责记录各教区死亡人口,并附有简单的死因分析,最受公众关注的黑死病死亡人数还要单独列出。每周四早上公布一次周报,每年汇总一次年报。死亡清单除了在伦敦市政厅门口公示,你也可以买一张回家细细研读,只要一便士。

1665年伦敦死亡统计清单 / Wikipedia

而对于现代流行病研究者来说,在1664-1665年黑死病大爆发期间,伦敦这一得到仔细统计整理并公开发布的死亡清单(Bills of Mortality)派上了大用场。有学者将资料保存较完整的伦敦圣当斯顿教区1655-1665年的死亡清单数据整理,发现1665年黑死病疫情期间(4月至12月),圣当斯顿教区的死亡率翻了四倍,从每两周死亡9人增加到每三天死亡9人。在疫情高峰9月的第三个星期,一周内就有82人死亡。

每周死亡清单 / Bill of Mortality

1665年圣当斯顿教区死亡数字与此前平均水平的对比 / Epidemics and the Built Environment in 1665

更为宝贵的资料来自当年那位严谨仔细的教区执事。

根据詹姆斯一世时期雅各宾修会1603年规章,每个教区有权募集和分发慈善资金,而圣当斯顿教区执事亨利·多赛特将他教区的经费使用情况一五一十记录在了教区收支账簿里。这本账簿极有历史价值,让我们有幸瞥见当年圣当斯顿教区委员会带领群众抗击疫情的基层工作:

“库帕尔兼任守门人,每周4先令”(附注:库帕尔原本是这个教区负责派发救济粮的人。黑死病期间一旦某户有人被感染,警队就会叫铁匠来把这户家门锁死,门上用红漆刷上红十字,警示街坊不要靠近。教区还会另外雇佣守门人看守有患者的家庭防止他们破门而出。)

“支付铁匠盖尔锁链、挂锁、及安装费,三先令两便士。”

“安德鲁家寡妇的挂锁的钥匙交给了守门人达德利。”

“寡妇布里格和曼登担任搜寻人,每周两先令。”(附注:搜寻人负责每天进入有患者的家庭查看患者是否已经死亡,工作风险很大,一般高薪雇佣贫穷寡妇。她们同时还负责给隔离家庭带去基本的食物和水。)

“寡妇布里格发现安德鲁家寡妇已死,他家养子还活着。继续锁上。”

“安德鲁家养子已死,所送食物和水共计一先令,棺材一先令,并支付掘墓人佩尼一先令。”

“掘墓人佩尼及其妻并两幼子隔离,本教区掘墓工作转交给佩尼长子约瑟夫。”

“掘墓人佩尼两幼子已死,约瑟夫将弟弟们埋葬。”

“守门人库帕尔已隔离,支付铁匠盖尔挂锁一先令六便士。”

“铁匠盖尔已隔离。”

……

大英博物馆馆藏的一部教区执事收支账簿 / 网络

被刷上红十字的隔离家庭的木门 / 网络

虽然在1665年的伦敦,医生们的医术对于黑死病还是螳臂挡车,但是从亨利.多赛特的记录可以看出,当时的防控措施虽然粗陋,单从隔离患者这方面看,尚可称得上是有组织甚至行之有效的。

可惜当时的人们仍然不知道黑死病的真正的传染源和传播途径,因此有的防控措施显然适得其反,比如扑杀全城的流浪猫狗导致鼠患更加猖獗;比如一人得病就将未感染的全家老小一起锁在家中隔离,当时的人不知道携带鼠疫杆菌的跳蚤是传播媒介,一起隔离意味着一起感染是不可避免的结果。

圣当斯顿教区的掘墓人约瑟夫死在瘟疫的最后两个月,多赛特的账目里只记了约瑟夫的死亡,当时已经没有可能将死者单独埋葬,尸体只能被扔进教区内挖出的五个万人坑之一。我们不知道谁把这位可怜的小伙子埋进了万人坑。现代考古发现1665年黑死病万人坑的位置在伦敦的Scrutton街38号附近,也许乘坐Northern line地铁时能与他不期而遇?

参考资料:

GL MS 2968/4 ff. 432-449 ('general Churchwardens Accounts'), and ff. 453-459 ('Payments for poor and plague ridden in Rolls Liberty and Whitefriars'), Arturo Castiglioni - A History of Medicine-Knopf (1947)

(Routledge Revivals_ Routledge Encyclopedias of the Middle Ages) Thomas F. Glick, Steven J. Livesey, Faith Wallis - Medieval Science, Technology and Medicine_ An Encyclopedia-Routledge (2017)

文章来自公众号:世界说(ID:globusnews),作者:小世儿。