扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:造就(ID:xingshu100),作者:梅若,原文标题:《家政工就像是城市里的隐形人,无处不在却又不被看见》,题图来自:原文

策划手记:

梅若的内容是造就WOMEN里最让人感到捶心之痛的存在,我们希望可以通过这个演讲打破一些女性议题只停留在中产和消费的怪圈,看到更广袤的女性生存现状,看到戴锦华老师在造就WOMEN演讲所提到的“女性是千差万别的,高阶的、受过高等教育的成功女性与年老、边缘女性之间没有共同之处,不应该成为取消女性命题的逻辑借口”。

她们就像是一个个被工具化的符号,是家庭里面不被看见的虚拟成员,但所有劳动背后都是活生生的人,这坚韧的生命力催发我们深思……

国际劳工组织指出,受到一些疫情防控措施的影响,她们这些家政从业人员正面临前所未有的困境。与此同时,该行业缺乏有效的社会保险覆盖的结构性问题也凸显出来。

据西班牙《新论坛报》网站6月29日报道,根据该组织的数据显示,新冠病毒大流行造成的人员流动限制,以及缺乏有效的社保覆盖,导致全球将近四分之三的家政工作者面临失业和收入锐减的巨大风险。

其中,只有10%的家政工作者享有社会保险,这就意味着其余90%的人无权享受帯薪病假、获得职业伤害赔偿、领取失业保险等。

报道称,那些住在雇主家中的家政工作者得以在疫情期间保住工作。但是,由于学校关闭,他们的工作时间被迫延长,并且要完成更加繁重的清洁工作。在某些情况下,雇主本身也陷入经济困难,无法继续向家政工作者支付工资。

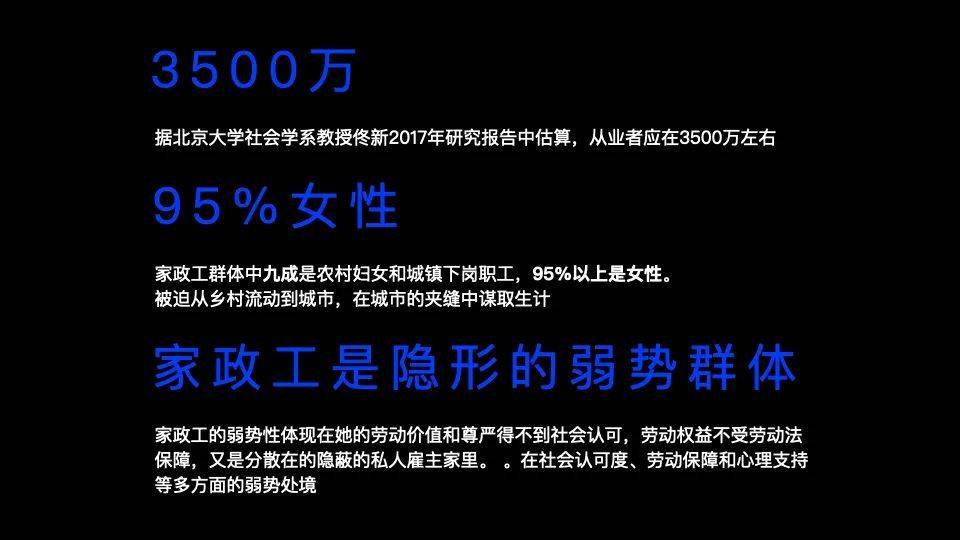

仅中国就有3500万家政工,她们默默支撑起中国家庭的一片天,但除去家务之外,我们可能对她们的生活、性格与未来,一无所知。她们是怎样一群人?又面临着哪些困境?

以下为梅若的演讲:

梅若 北京鸿雁社工服务中心创始人、主任

我是梅若,来自北京鸿雁社工服务中心,是专门为家政工群体服务的公益组织。在今天演讲的开始,我想给大家讲一个故事。

她们共同的身份就是家政工

照片中的三位女性来自于四川阆中农村,她们是姑侄关系,除了是亲戚,还有一个共同的身份就是家政工。

她们两两相差12岁,最年轻的是小侄女陈会蓉,还有大姑陈述琼和小姑陈恩华。陈会蓉出生的1980年代,正好赶上中国的改革开放刚刚起步,大姑陈述琼24岁,小姑陈恩华12岁,正是青春年华,向往外面世界的年龄。那个时候,村里的年轻人开始跃跃欲试,都想到城里去见识一番。

1983年,北京第一家家政公司北京朝阳家务服务公司成立,远在四川阆中农村的陈述琼从来都没有想到在十年之后,37岁的她会北上从事家政服务,成为中国第一代家政女工。

北京家政服务模式经验在全国推广,加速了家务劳动社会化进程,这种把个体劳动转化为公司化的运作,确定了家务劳动的基本模式——中介制。这也直接影响了1995年颁布的《劳动法》,作为非正规就业的家政工,未被纳入到《劳动法》的保障体系。此后,随着城市家庭照料需求的增加,大量的农村女性和城镇下岗女工,选择从事家政服务作为就业的新出路。

2000年,比陈述琼小12岁的陈恩华,为了给孩子赚取教育费,又一次回到了北京,做起了家政工。那一年,家政服务实行就业准入的职业资格制度,标志着中国家政行业发展的职业化确立。

2008年,陈会蓉放下还在吃奶的女儿,踏上了来北京的火车,陈家两代人在北京相聚,为了生计,在过去30年间,她们两代人,你拉我拽,从乡村走到城市,穿家入户,为城市家庭提供家政服务。

我们生活在同一个城市,却看不见她们的存在

据北京大学佟新教授的统计,在中国有3500万家政工,主要集中在北京、上海、广州、西安、济南等大中城市,她们基本上都是女性,大多来自农村,文化程度不高,年龄偏大。为了家庭生计和孩子教育,她们不得不背井离乡,进入城市家庭里面提供照料服务,比如保洁、烹饪、照顾老人和孩子。

3500万家政女工,是一群怎样的人?

家政工正是以这样一种无声的劳动,创造着上万亿的产值,参与推动中国几十年的城市化发展,但她们却像城市里的隐形人,常常被主流叙事所忽视,她们背后的故事也不被大众所知。

天津河东区十一经路上的劳务聚集地

在天津的河东区十一经路上,有一个劳务聚集地,到处都是拖着行李没有去处的家政阿姨。白天她们在路上等活,到了半夜的时候,她们就拖着行李四处寻找睡觉的地方,比如火车站的厕所、麦当劳、肯德基,以及24小时的那种自助银行,甚至派出所的旁边,都会成为她们落脚的地方。

城市里四处飘荡寻找落脚地

这是我们跟拍的一位大姐,由于不识字,被她的丈夫诱骗在离婚协议上签字,随后她就被丈夫赶出了家门。她爬上火车流落到了天津,有活的时候住在户上,没活的时候就带着她的行李,在这个城市里四处漂泊。

我无法想象,一个人可以住在厕所里

当时有一个细节特别打动我,我们跟拍到她住的地方,在火车站的一个麦当劳厕所里面。我无法想象,一个人可以住在厕所里。

两块香皂,一块是洗脸的,一块是洗手的

但第二天早上洗漱的时候,她拿出了两块香皂,一块是洗脸的,一块是洗手的。我当时就觉得特别震撼,一个这样的劳动女性,在如此恶劣的环境下,都保持着对生活如此积极的态度,非常令人感动。

北京望京是一个非常大的居住和商业中心,对于家政服务的需求也非常大。在调研中我们发现,望京有大概40多个大大小小的家政公司,工作了一周后,没有上户和没有住处的家政姐妹就会聚集在这里。

繁华的望京与无家可归的家政工

我跟我的摄影师同事到其中一个家政公司,和阿姨们一起在北京炎热的夏天中度过了一晚,我站在窗口拍了两张照片。左边是外面,望京繁华的夜景,灯火辉煌;右边是里面,挤在地上打地铺的家政工,一排排睡在地上,空间特别小,很多人都只能侧着睡,不能平躺下来。

当时有一个非常让我难过的场景,有些晚来的家政工没有地方睡了,我发现其中一个大姐就躺在厕所走廊的外面,她当时正拿着手机和她的孩子视频。

那个家政公司,五块钱可以睡地铺,如果你花十块钱的话,你可以睡在上下铺的床上。

但其实,上下铺是空的。

我从她身边经过的时候,我突然觉得原来人可以这么没有尊严,为了省五块钱,她们可以就这样凑合一下。

而很多家政工,可能连续一个月都找不到工作,她们就要连续一个月都躺在地板上。

经过了这样一个夜晚,当我站在这个窗口,当我每次看到这两张照片的时候,我就会觉得窗户里面和窗户外面,完全是两个世界,而家政工和我们就生活在同一个城市里面,我们却几乎没有彼此看见。

窗户里面和窗户外面,完全是两个世界

2016年,北京鸿雁社工服务中心在北京民政局注册成功,为在北京从事家庭照料的家政工提供生活和工作上的支持,帮助她们更好地融入到这个城市里。以上所有的细节、故事和观察,都来自于我们发起的“百手撑家”项目,“百手撑家”是“白手起家”的谐音,创意来源于家政工服务社群。

2016年,北京鸿雁社工服务中心在北京民政局注册成功

“百手”,就是代表着千千万万从事家政服务的姐妹,她只有这一双手,从农村到城市来打拼。她们就只靠这一双手,不仅支撑着雇主家庭的正常运转,还把靠这双手赚来的钱,源源不断地送回远在农村的家里,用于孩子上学的教育费、老人的医疗费、家庭基本生计的开销等,很多姐妹一个月都花不了100元,只买卫生巾用。

为什么周末她们要在家政公司待着?因为家政公司可以上厕所,可以喝免费的水,还可以等到一个随时的小时工。如果她出去的话,是要消费的。

城市是什么?城市所有的公共空间,都是为有钱人设计的,空间实际上是被价格来区分的,根据消费来定义的。

而且家政工,她也不是城市里的人,城市的居民还有居委会和社区中心,居民是可以去那里参加活动的,可家政工是这个城市里的外来人。这个城市里的所有公共空间,都不对她开放,对她开放的都是收费的,所以为了为了省钱,她只能去家政公司。

她在家政公司就是我刚刚讲到的那些条件,五块钱,你想想在北京花五块钱能去哪里住?

我还接触到过一位大姐,最早丈夫在北京的工地上打工,她卖串串香,三个孩子都帮她穿串串。后来她丈夫出轨跟别人一起生活,完全不管她们了,甚至在外面还有一个12岁的孩子,她都不知道。

等到三个孩子大了以后,她只能把孩子们送回老家四川,让老大带着他们上学,她一个人,留在北京做家政工,把赚的钱全部寄回去用于孩子的生活和学习。

我怎么认识她的呢?是她突然来找我,说她不能干活了,因为子宫脱垂。你们知道子宫脱垂吗?很多的原因是干重体力劳动导致的,子宫脱垂后必须要复位。

为了解决经常脱垂的问题,为了不停止工作,她直接把子宫摘了。她摘完子宫的第二天,我去看了她,不是在医院里,她在费家村租了一个500块钱的房子,因为住院特别贵。

我当时写了她的口述史,但要出版的时候,另一个联合主编的同事就说,这个故事不应该放在里面,应该要展现家政工好的、积极的形象。我说大部分的家政工其实是这样的,这才是家政工真实的面貌,她们非常苦、非常难、非常不容易,我们看到的那些非常坚韧的,把孩子教育得非常好的事例,那是少数。

我们在写工人历史的时候,都是记录坚强的工人,有韧性的工人,有理想的工人,但是我们其实不知道,千千万万的工人实际上就是最普通的人,面对自己的生活,她们非常无能无力。

但是我们也看到家政工,即使在这样艰难的条件下,都非常非常坚韧地活着,就像在火车站厕所里面,有两块香皂洗漱的阿姨一样;就像需要摘掉子宫,才可以继续坚持工作,来供养自己的孩子一样。在这么艰难的条件下,她们都在努力地支撑着,自己作为家庭里面母亲的责任,我觉得这是普通的劳动女性,她们身上所展现出来的坚韧和不容易。

百手撑家

所以我们在“百手撑家”里面,用了一个“撑”字。这个“撑”,它有一种非常强大的力量。虽然有那么多不容易,但是用我最后的一点力气,我要把它支撑起来。所以我想说,很多时候我们去赞美劳动女性的时候,我们在讲她们的故事的时候,都在谈她们多么勇敢,多么坚强,但是不知道那个后面的难。

当时我和同事讨论的时候,我说一定要用这个“撑”字,就是为了让大家去看到劳动女性的不容易,处境的不容易,生活条件的不容易,选择的不容易,包括求助无门这样的不容易。这个社会应该看到的是这些,而不只是去讴歌和赞美,更多的是要去看不容易,只有经历过苦难的女人,这样的劳动女性,给我们呈现出来的这种生命力,才是非常坚韧的。

要去看到她们的不容易

2017年,我们花了一年的时间,在北京、上海、济南、天津等地跟拍采访了大概100多位家政女工,举办了一个大型纪实展览。这些家政工是没有历史的,当有条件让她们的历史、她们的形象呈现在大众面前的时候,我们应该以一个什么样的面貌来呈现她们是非常重要的。

展览里有一面墙,全部都是家政工手的照片。她们劳动的手,用劳动工具的手,劳动对象的手,那些粗糙的手,关节非常大的手,暴露的手。另外一面墙是什么,我们给她们拍了一个正面免冠的肖像,用这个展厅里面最大的尺寸来放大,让所有人经过的时候,去看到这些平凡的、朴实的、没有名字的家政工,她们也有自己的历史。

我们想要通过“百手撑家”的影像计划,把她们在城市里面那种奋力挣扎的面貌,呈现出来:她要应对生计上的困境,她要摆脱性别上的压迫,面对这些她怎么样更好更体面的劳动。

这样的一个过程,实际上呈现的是中国社会城乡流动变迁的历史缩影,连接着城市和乡村跨度近三十年的劳动妇女的生命历程。

家政工所面临的,其实是多层次交织的复合问题

在过去五年里,我们鸿雁的工作团队一直扎根在望京的家政工聚居社区。每到周末的时候,我的同事们就给她们开展各种文娱康乐的活动,还有一些可能帮助她们改善职业发展的技能培训。通过这些工作我们发现,她们所面临的问题,其实是多层次交织在一起的议题,它涵盖了性别、劳动阶层、城乡差异等等多种复合问题。

她们面临的问题,是多层次交织在一起的议题

首先是法律保障的问题。我们都知道,只要你是一个劳动者,都会享有基本的劳动保障,但是家政工却不受《劳动法》的保护,这是中国家政女工集体面临的一个困境。前面我们已经提到,中国在1995年制定的《劳动法》,以及在2008年修订的《劳动合同法》中,明确的把家政工作为非正规就业,不纳入《劳动法》的保障体系。

《劳动法》约定的是单位和个人之间的雇佣关系,而家政工和雇主之间,是个人和个人之间的劳务关系,1983年的北京经验也让30多年的家政工行业一直是采用中介制的用工模式。让劳动者干一天活,就享有一天的劳动保障,这是我们所期待的。

而在现实生活中,家政工一旦在工作中受伤的话,实际上是按照《侵权责任法》来赔偿的。(注:《侵权责任法》是为保护民事主体的合法权益,明确侵权责任,预防并制裁侵权行为,促进社会和谐稳定,而制定的法律。)依据到底是家政工的过错多,还是雇主的过错多,来划分赔偿比例的。但如果是受《劳动法》保护的劳动者一旦发生工伤,公司是全额赔偿的,不去划定权责的比例。

而家庭照料是在私人的家庭场域里工作,具有隐秘性和封闭性,这也让她们在城市里往往是单打独斗的。

鸿雁有一位姐妹叫尘埃,特别喜欢写作。在她看来,家政工实际上就像家庭里面的虚拟成员,虽然跟雇主一天24小时朝夕相处,但是她跟雇主是没有血缘关系的,一旦发生了任何矛盾或冲突,都不太容易取证。

她们的身份被污名化

其次,关于家政工身份的污名化。

我们经常听到对她们的称呼是保姆,客气一点的会叫阿姨,这种“伺候人”的活,也让干这一行的家政工非常尴尬,她们其实经常会感觉到歧视。现在是人人平等的社会,但是由于传统习俗等原因的影响,家务劳动不被认可,劳动价值不被肯定,法律上又没有任何保障,职业认同度也非常低,而这些大部分的家政从业者,她们都是来自于农村和城镇下岗女工,受教育程度也比较低。

包括我们现在大众媒体,对于家政这种议题的负面报道,比如“毒保姆案”“保姆纵火案”的新闻,这样的事件其实是比较少概率的事件,任何一个行业都有可能发生。

但正因为家政工,她的服务、她的工作场域,关切到一个家庭最隐蔽和最隐私的地方,所以一旦发生这种事情的时候,媒体就会有非常非常多负面的报道,这加重了家政工身份的污名化,也加重了整个社会的信任危机。

这种污名化,还影响到家政工和家人之间的关系。很多家政工都是一个人出来打拼,因为长期跟自己家人分离,她们缺少对于孩子的照顾和教育,再加上这种社会身份不被认同,连她们的子女也会觉得,妈妈是做这个职业的,自己抬不起头。

前段时间我们和一个媒体合作,计划在母亲节推出一系列家政工亲子视频,希望能够让这些家政工姐妹可以更好地理解孩子,让孩子可以更好地理解母亲的工作。我们要找十对家政工母子出镜拍视频。

想一想,中国有多少万家政工,但我们要找到十对愿意出镜的都非常不容易。很多大姐非常高兴有这样的参与机会,她们把视频都拍好了,还拍了好几遍,跟我们确认行不行。但是她们无法从孩子那里得到同样的视频,孩子们都比较抗拒,不愿意配合拍摄。

如果只有母亲的没有子女的,我们就没有办法使用,她们非常失落。这也看出来由于社会对家政工负面的、污名化的评价,其实家政工的子女是不敢面对自己母亲的职业。

家政工作为基层劳动女性,从乡村到城市,承受着常年的亲人分离,她们劳动的身体整日穿梭不息,她们的劳动尊严、情感需求甚至性需求都不被看见,甚至连她们自己都觉得难以启齿。她们就像一个被工具化的符号,为中国的城市化进程贡献了自己的劳动、汗水与青春,但她们作为人的其他需求,却经常被忽略,被无视。

劳动的背后不是工具,是人

让我们回到开头的故事。2020年春节过后,陈会蓉回到北京工作,作为单身母亲,她需要独自抚养两个未成年的女儿,作为家里的独生女,还需要照顾日渐老去的父母,这让她觉得非常力不从心。加上疫情的影响,家政工作并不好找,工资也降了许多,这让她的生活变得更加艰难。

前两天我接到她的求助信息:她17岁的大女儿,中断了在职业高中的学习,跑到北京来找工作。但是作为没有一技之长的女孩子来说,找工作基本是投靠无门,而这种母女长期的分离,让她们在一起生活后的冲突非常大。

共同生活带来的矛盾,以及一个年轻母亲面对下一代前途迷茫的这种错落、失序、无力,也让陈会蓉心力憔悴。很多家政工付出一生心血,也没有办法实现下一代人的阶层上升。由于工作的忙碌,她们也没有时间去陪伴孩子,唯一能做的,就是把攒下的每一分钱都寄回家里。

当我们越是深刻地进入到家政工姐妹群体中,就会发现越是基层的劳动女性,她们面临的苦难是最深的,但是她们的选择和机会却是最少的。这背后很多都是结构性原因造成的,而她们所能获得的社会支持就变得尤为重要。

我们这几年的工作里,其实来来去去有非常多的姐妹,她们带着劳动女性的苦难、坚韧和顽强的生命力和我们相遇,我们想通过鸿雁组织的工作,让这些从乡村挪转到城市里的家政姐妹,能有人生的新发展、开阔视野,能在这个世界有更多的体会。

在鸿雁长期组织工作观察中发现,在雇主和家政工之间最大的差异性,实际上是文化性的冲突,要解决这个问题,并不能只通过专业化的职业技能培训来实现,为什么呢?

因为我们没有看到家政工,在她职业劳动的过程中,不断被驯化的劳动身体,其实是一个非常复杂和具有个人独特生命脉络的个体,其实简单的说就是,没有把她们当一个人看。

我们接到过这样一个案例:雇主是一位80岁的大学老师,刚做完手术,需要有人陪护和照料,但是老人可以自理;家政工是一位50岁的大姐,干活踏实,也善于沟通。但是她们在相处了三天之后,冲突却不断地升级,就找到了我们求助。

我们沟通后发现,家政工其实是在时时刻刻恪守本分,她站在老人身边,防止他走路摔倒。但雇主觉,请家政工是来照顾自己的,家政工虽然很本分,但总觉得是在时时刻刻地监视自己。

家政工觉得委屈,雇主也觉得心塞,最后冲突加剧,一拍两散。很多雇主和家政工都有这样的矛盾,解决的办法往往都是一直换,等到双方都折腾累了,就不再换人了。

我们仔细去体会就会发现,其实在家政工的文化经验里面,她把老人可能只是当成了劳动的对象,而无法去体会老人面对自己年老的无力无能,这种不接纳自己的状态。而家政工也没有能力去仔细辨识背后的这些层次。

这对家政工来说,就是一份谋生的工作,而雇主所需要的那种非常细腻的情感上的照顾,其实是很难得到满足的。在这种非常非常隐秘的家庭空间里,雇佣关系的张力其实是无处不在的。

绿色家政工

所以我们提出绿色家政服务的概念,倡导绿色的家庭、绿色的生活、绿色的选择。当然我们强调的不只是技能上的绿色,也包含了人际关系上的绿色,这是鸿雁绿色家政工可以发挥的空间。

现在社会对于技能的要求越来越高了,而人工智能是有机会将来取代更精细的劳动技能,这种关乎人的心智的培育,将会是更加宝贵和稀缺的产品,它需要通过更加细致的教育和实践才有条件去发生。

所有的劳动背后,都是活生生的人

让社会里的每一个家政工可以受惠,让每个家庭可以受益,让整个社会可以变得更可持续,实际上是需要很多具体的支持,尤其是对家政工创新的劳动价值的肯定和尊重,因为所有的劳动背后都是活生生的人。

本文来自微信公众号:造就(ID:xingshu100),作者:梅若