扫码打开虎嗅APP

题图来自IC photo,本文来自微信公众号:燃财经(ID:rancaijing),作者:李秋涵,编辑:赵磊

碰到陈翔的时候他正在群里卖床。从中国传媒大学影视专业毕业后,他和同学两人开了一个拍广告和短剧的工作室,4月刚搬来高碑店文化园,租下两层楼,一层拍摄,一层住宿。影视寒冬加上疫情影响,他们手里的项目黄了一半,去年项目的十几万尾款迟迟没有到账,今年到现在还没有收入一分钱。

卖床的原因是实在有些睡不习惯。虽然刚来3个月,他已经计划把仅有的3个员工全辞退,也考虑着要不要从高碑店搬走,“到八月底再看看吧”,他说,那是下一次交房租的日子。

他们选择高碑店本来是因为房租出了名的便宜。这曾是中小微影视公司的天堂,四层楼总面积400平米,一年租金在20万到50万,可以办公、拍摄、生活,比北京其他地方的写字楼便宜近一半。

网络电影野蛮生长那两年,这里一房难求,街上随便一个戴着大金链子小手表的人,口里都勾兑着几千万的项目。也因为鱼龙混杂,汇集了不少吹牛皮的人,高碑店一度“盛名”在外。

但现在,这里也不是天堂了,他们急切需要房租更便宜的地方。

摄 / 燃财经

高碑店东区社区一名员工告诉燃财经,东区共有958栋房屋(此前未租满),2月至4月疫情期间人员出入管控,她做了审查与登记,那时就有100多家公司搬走,在5月至6月疫情好转时又搬走了一批。

她粗略估算,今年以来,至少有200多家公司搬走。这意味着每天都有一两家公司逃离高碑店。

“谁都不希望搬出去,都是支撑不下去的。”在项目接连黄了之后,高碑店某影视器材租赁公司老板李刚,也在犹豫着要不要搬,去房租更便宜的燕郊、密云,或者公司弄个虚拟地址,在家办公算了。这当然不是他想做出的选择,他告诉燃财经,“在这儿感觉自己才是干这行的,从选择离开那天开始,就证明退缩了”。

可是,不论他们搬不搬,高碑店已经相当萧条了。

高碑店静悄悄

高碑店本是北京影视行业无人不知无人不晓的地方。

2009年,当地政府陆续将村民房屋统一改造为四层徽派建筑,面积大租金便宜,2015年开始,吸引了大量中小微影视公司入驻,做内容的,吹牛皮的,相映成趣。它像是新人步入影视行业的一个中转站,公司干大了,就搬了,干黄了,也就空了。

寒冬来袭,中小微公司最先受冲击,久而久之,这儿也成为了影视行业的晴雨表。

2020年一场疫情让影视寒冬愈加严酷。天眼查数据显示,截至7月14日,我国今年共有12421家企业名称或经营范围含“影视”的企业注销或吊销。具体到高碑店,北京市影视相关企业中,2019年有1723家注册地址含“高碑店”的企业注销或吊销,这里公司本就所剩无几,今年到现在又少了285家。

数据来源 / 天眼查 制图 / 燃财经

数据说明:1、仅统计企业名称或经营范围包含“影视”的企业(全部企业状态);2、统计时间截至2020年7月14日。

多位在这里工作的影视人说,至少有三分之一的影视公司倒闭了。燃财经近期前往实地探访时,的确每走几步就能看到一栋空房以及几张出租信息。

摄 / 燃财经

高碑店站位于八通线,出了地铁站不远就能看见一排排徽派建筑临河而立。沿着河边向前,路过一家10平米左右的小超市,老板娘告诉燃财经,2017年、2018年一天流水还能有四五千元,差不多2019年开始,流水就只剩两三千了,下降了近一半。

这与2018年范冰冰事件后税改风暴席卷影视行业有关,那时高碑店就有一大批公司倒闭,如今已经是寒冬席卷的第二轮了。

由于疫情管控,高碑店文化园社区只有西门还能通行。进门第一栋楼是一家商铺招商中心,二十出头的保安正坐在沙发上打游戏,看到有人进来他还有些诧异。他告诉燃财经,自己刚来上班几天,除了第一天看到三四个人来看房外,后面几天一个人影也见不着。

和其他产业聚集地不同,由村落改造而来的高碑店居民和商户混居。马路宽阔,走在大街上,有不少孩子在嬉戏打闹,骑自行车、打羽毛球,到了傍晚,还能听见楼上“滋啦”炒菜的声音,但就是难看到从事影视行业的年轻人。

摄 / 燃财经

李刚开的影视器材租赁公司,是少数大门还在敞开的。100平米的办公室里,器材散落,就只有他和员工小武两人。2016年这里一房难求,房东刚装修好他们就搬了进来,由于公司还有其他业务,也会有顾客在网上租赁设备,之前受寒冬冲击较小。

不过因为北京疫情,6月的项目团队本来都已经坐火车到目的地了,最终还是黄了。就连网上的订单也被大量退订,“认为病毒会从北京邮过去”,他无奈地笑了笑。再持续下去,他们明年就考虑离开高碑店了。

摄 / 燃财经

更多的店门紧闭,有的空置,有的还堆着杂物。燃财经还注意到有扇门上贴着一则来自冬天的提醒,写着“快递小哥哥,一层冬天风大会反锁门,不是没有人,请拨打收件人电话……”,屋内漆黑一片,东西打包完毕,A4纸已经泛黄。

迫于生计的自救

当下的高碑店正上演着三种剧情:艰难营生,裁员倒闭,转做短视频。

“昨天跟一个编剧在聊,他转去金融圈做不良资产了”,刘强开的影视公司就靠近河边,他向燃财经介绍,朋友圈很多人都已经转行,演员做直播,有制片人朋友在卖呼吸机和口罩。

他们入场早,情况好些,但现在做项目也是抱团取暖,比如租器材设备、找演员、搭团队,多是以入股的方式,等项目赚钱了再分成。

现在高碑店的萧条倒不只因为疫情。2019年,刘强就看到很多房子装修好还没有投入使用,就已经开始变卖家具了,“知道介入的时机不太对,肯定就是没法干嘛”,他表示。

在公司负责电影宣发的张三,离开了待了四年的高碑店,直到现在,公司还欠着他半年工资和报销。当时公司有电影和VR两大业务,用前者挣来的钱供给后者。2019年,公司融不来钱做电影项目,也接不到电影宣发项目,亏损窟窿越来越大,他天天被一堆供应商追债。

凑一笔款几个银行账户来回倒,实在拿不出钱来了他能拖就拖,拖不住了就付一部分。有一次他没在公司,有讨债人来公司工位上坐着打王者荣耀,声音开很大,也没闹。这都让他很难受,公司已经没路可走了。

2019年影视行业就已经在走下坡路,现如今影院开门无望,院线电影生产线也几近停滞,在高碑店的影视行业中下游公司也遭受重创,后期公司、电影宣发等都不好过。

摄 / 燃财经

并且和其他行业及体量的公司不同,这些集中在高碑店的中小微影视公司更脆弱,一部片子回款不好、没有上映,就可能倒闭。导演胡源的朋友,公司通过做网络电影顺利融资,也开始在高碑店小有名气,但在2019年底尝试院线,一部电影就把他1000多万积蓄全部亏空,公司直接倒闭,现在已经消沉在家大半年。

但这也不意味着大公司的日子就好过。

5月份被裁后,冯娟一直在家待业。她是华谊兄弟子公司员工,公司还没搬回总部前,一直驻扎在高碑店。年初她手里差不多有10个项目,因为疫情延后,要么直接黄了,要么刻意压慢节奏,跟黄了差不多。直到她离开,她所在的业务线已经全部被砍。

华谊兄弟的裁员不是一次性大规模进行的。从2018年范冰冰事件开始,风暴漩涡里的华谊兄弟就已经陆陆续续因为业务线的调整辞退部分员工。目前,就只剩下电影、剧集、实景娱乐三个主要业务板块。为了补血,继通过实控人卖画、卖房、质押股票之后,近期又开启了定向募资计划进行自救。

大公司还能辗转腾挪,小公司自救的方式并不多。

公司虽然还坚持开在高碑店,李超已经开始转做信息流广告短视频。这是当下影视从业者们普遍选择的一种自救方式。不过他对燃财经表示,那没有利润,能持平就不错了,“成本高,转化不明确,都是为了流水,很多人转到短视频是迫于生计,但是这种生计,就和乞丐似的。”他自嘲道。

影视行业里存在鄙视链,短视频是最底层。当从业者们被燃财经问起关于短视频的话题时,大都避讳谈及,说其实也在看机会,明确表示会继续做剧集或电影,让本来被鄙视的短视频更有了曲线救国的意味。

深陷困境的普通人

虽然这里入行门槛低,“吹牛皮”的人多,从业人员参差不齐,但确实也给了向往影视圈的人们触摸行业的机会。现在,高碑店就像是一张大网,串联起了还在行业边缘挣扎的影视人。

摄像师阿东常去高碑店租设备、搬设备。7月份他才迎来了今年第一个项目,早上6点半开工,晚上9点收工,酬劳被缩减到平时的一半。没项目的这半年,为了生计,他还卖过口罩。

“那会KN95口罩被炒到20多块,普通医用口罩都涨到2块,我们自己托关系买的口罩一个1.3块,卖1.5块,都没啥人买”,因为不懂行业,找不着销路,最后他没挣着钱,还亏了两千。

14岁辍学,做群演时对影视行业“来了劲头”,阿东有个导演梦。一路摸爬滚打,做过场务、灯光助理、摄影助理、道具助理,5年前才有了掌镜的机会。如果没有疫情,他计划开个工作室,把全国各地的文化做成一部纪录片,没想到盼来的却是更加严酷的疫情。

今年影视行业的冬天格外漫长。以高碑店为中心,通州北苑、双桥等地还驻扎着大量影视行业的边缘人,和阿东一样,也正经历着他们的困境。

住在通州,武打替身出身的文军在筹划着自己的项目。那是影视行业里更苦的行业,辛苦钱常被层层克扣,如果动作导演给团队谈的酬劳是一人一月6000,经过副手,就变成了5000,副手再找人,到武打替身手上也就变成了4000。临时请来的外围武行,被克扣得更多,2000块也有人愿意干。

这么苦大家都还要做?“那不然做什么?这个还有点荣耀感,感觉好像是拍戏的,满足自尊心吧。”他解释道。

长年的武行经历,文军膝盖、腰椎、肘关节、脚踝都留下伤,以前走着走着突然就会摔倒,膝盖就像脱臼一样不能动。后来他有机会干了几年执行导演,今年接不到活儿,他就打算自己筹钱拍一部片子。

“成败就在此一举了,就像爬山,才刚到半山腰。别的行业同龄人快退休了,我还在起跑。”他说。

已经33岁,导演杜宏还没有一部自己的长片作品。2019年年底,有个项目被资方看中,年后回来就没再提了。不过他倒并不因此着急,在行业里这样的人和事他见得多了,有的剧组把人踢来踢去,有的拍完就回去打牌赌博,他就想跟着厉害的人充电学习。

现在,他还在一个大电影项目里当螺丝钉。“努力呗,也不知道前面到底是怎样的路,努力就好了,总要把一件事往好处想。”他给自己打气道。

从华谊兄弟离职后,冯娟一直翻看着招聘信息,影视岗位少,工资不高,目前就线上教育看起来还比较火热,她正迷茫着要不要转行。“这个行业真挺乌烟瘴气的。”从业两年后,她实在是有些不喜欢这个行业的生存之道。

之前操盘的项目,谈得好好的合作公司,暗地里想把她踢出局;有关系不错的朋友,拿着别人的项目资料来她这里空手套白狼,平时应酬里吹牛皮的人,更是数不清。某次饭局上有人向她搭讪,说自己是某著名导演徒弟,与华谊集团高层关系匪浅,聊到最后她发现这人没什么目的,就单纯为了吹个牛皮。

这些都让她感到厌倦。

巧合的是,谈及自己过往的影视行业从业经历,他们不约而同都用了“被骗”、“被忽悠”、“你懂得”之类的词来概括。在影视寒冬一度坚持到现在的理由也很相似,为挣钱,为热爱,为留在北京。只不过到了现在,有的人仍在熬着,有的人已经犹豫离开。

和高碑店一起浮沉

萧条的当然不止是高碑店。

在今年注销或吊销的12421家影视相关企业里,有很多是成立一两年的新公司,有些公司甚至于2019年底成立,2020年初注销,也有不少成立十多年的老牌公司在这场疫情中倒下,如1995年成立,打造过《我爱我家》《闲人马大姐》《炊事班的故事》的英氏影视等。

中小微企业变化最快,也最缺乏抗风险能力,它们扎堆的高碑店,就像一面镜子,映照着2015年以来影视行业的发展变迁。

2016年、2017年,网络电影打擦边球最野蛮生长的那两年,热钱涌入,高碑店迎来巅峰。那时李磊入职了高碑店一家号称以IP孵化为主的电影公司。他对燃财经回忆,当时他对接的项目,号称投资几千万,实际上直到现在也没见在院线或网络上线过。

公司签约的女演员是乡土剧的女群演,签约的网络作家一来就要求招生活助理,对招来的女大学生动手动脚,小姑娘气得在公司破口大骂。3个月后,他裸辞离开了那家公司。

2017年的 《电影促进法》《互联网视听节目服务管理规定》出台,游离在监管之外的网络电影终于结束了政策红利期,位于高碑店的公司也迎来一次大洗牌,洗钱、圈钱的皮包公司被淘汰出局。

2018年范冰冰事件后行业迎来税改风暴,霍尔果斯从避税天堂变成重点核查区域,影视公司从此开始有节衣缩食的迹象。据天眼查数据显示,2018年影视融资从1015起骤降到2019年的449起,具体到高碑店,这里“吹牛皮”的人少了,公司也更少了。

张可所在的某传媒公司,还是在高碑店发展不错的国内知名营销公司,当时就进行了一次大规模裁员,公司从300人缩减到200人以内。

也是那一年,摄像师阿东的项目款片方一直欠着不给,十多人被欠了20多万的酬劳。直到现在,钱都还没有结清。为了找老板要钱,他请吃饭、打电话、去公司围堵,有一次去催账,老板压根当他是空气,他就在那里整整坐了一天。

剧组开工难,项目推进难,筹集资金难,裁员降薪转行,今年影视行业再次降到冰点。

李磊有经纪人朋友从去年到现在一直在找工作,他身边的副导演干起了外卖,策划做起了微商,前几天某著名导演公司的员工告诉他,他们全部停薪留职。“你觉得惊讶,其实并没啥。我们又不比微商风光多少,现在的影视工作者又不见得比工厂里的好多少。”他感叹。

2015、2016年资本狂热入场、2017年天价片酬搅局、2018年监管趋严热钱退散,再接连受疫情重创,2020年高碑店留下的是鸟兽四散后的萧条,落了片白茫茫大地真干净。

影视行业从业者佟军最近有次路过高碑店,看见有个人坐在门口,看天。“应该不到40岁,穿着一件白色T恤,手里拿着一颗点燃的烟,没抽。烟一直往上飘,烧了估计有一半了。坐了多久我不知道,但至少一看,很明显这是做内容的,不是吹牛皮的。”高碑店在沉淀,行业也在沉淀,在佟军看来,这也不全是坏事。

还坚守在这个行业里的人,都是真正热爱影视的,不止一个业内人士对燃财经这样表示。这是洗牌、重塑的阶段,也总有人这样自我安慰。

来源 / 受访者提供

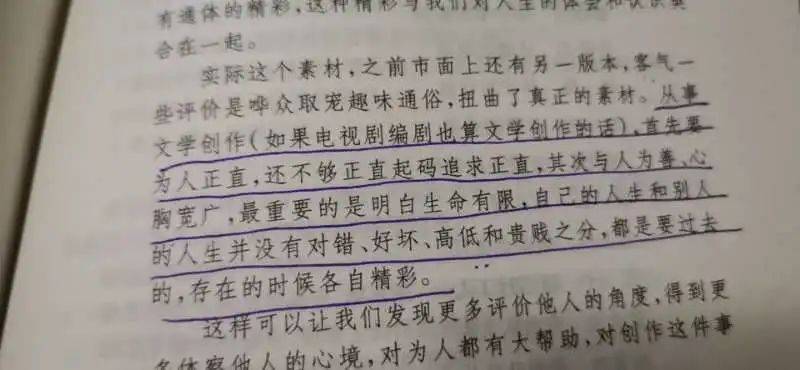

杜宏给燃财经发来一段前辈告诫他的话,最近接触的大项目,大导演会对他和同事郑重其事地说“感谢你们”,让他感慨到现在。那是他想成为的人,虽然只是一起共事,但他觉得自己好像离他们更近了;武行出身的文军期待着自己筹划的那部片子,身处影视行业的荣耀感,让他没有想过离开;初中文化的摄像师阿东,仍旧梦想着有一天拍一部《致青春》那样的电影,把没有经历过的大学生活都记录一遍。

“胖子没有停止他的飞行,因为落下的时候会发出巨大的声音。”

即便一切如此萧条,他们也停不下来了。

*题图来源于视觉中国。应受访者要求,文中陈翔、李刚、小武、刘强、张三、冯娟、李超、杜宏、李磊、张可、文军、阿东为化名