扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:环球科学(ID:huanqiukexue),作者:克里斯托弗·科赫(Christof Koch),翻译:马骁骁,头图来自:unsplash

意识就是你的一切体验。它是在你脑中挥之不去的那个旋律,是巧克力慕斯的香甜,是牙齿的一阵阵疼痛,是你对孩子深切的爱,也是因明白这一切感觉终将消逝而产生的痛苦。

这些感受来源和本质有时候被称为感质(qualia),从古至今一直困扰着人类。以塔夫斯大学(Tufts University)的丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)为代表的很多现代分析哲学家声称,意识只是一种幻觉,因为他们认为,意识的存在与他们所坚信的机械的物质宇宙完全无法兼容。换句话说,他们或是认为感质不存在,或是认为这从根本上不是一个可以被科学系统研究的话题。

假如这种说法是正确的,我就没必要在这里长篇累牍了。我唯一需要做的就是,解释为何你、我以及几乎所有人都如此确信自己拥有感情。可是假如我现在牙肿了,就算有一个无懈可击的论述能说服我相信我的所有感觉都只是一种臆想,也无法减轻我的半分痛苦。所以,对这种放弃理解意识的态度,我个人实在难以接受,下面我会继续聊聊我的看法。

大部分学者均认可意识的存在,并尝试去理解意识和能被科学描述的客观世界之间的联系。数十年前,我和弗朗西斯·克里克(Francis Crick,1962年诺贝尔生理学或医学奖得主)决定,先把从亚里士多德时代就开始的关于意识问题的哲学讨论放在一边,而是去寻找意识的物理证据。在高度活跃的大脑中,到底是什么产生了意识?一旦我们能够理解这一点,我们离终极答案就会更近一步。

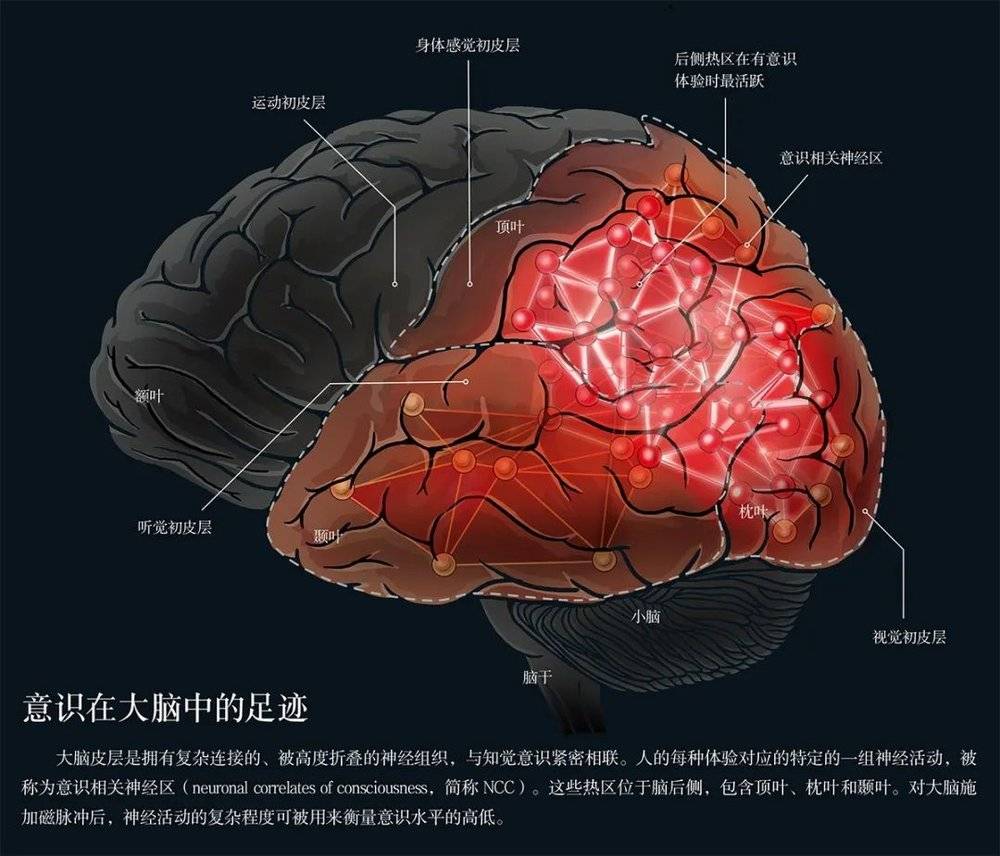

我们特别关注的是意识相关神经区(neuronal correlates of consciousness,简称NCC),即可以产生任何意识体验的最小神经机制。例如,牙疼的感觉出现时,你的大脑里有哪些过程是必然要发生的?是不是一定有某些神经细胞要以特殊的频率放电?是否存在一群特殊的“意识神经元”必定会被激活?这些细胞位于大脑的哪些区域?

意识相关神经区

定义意识相关神经区——NCC时,修饰词“最小”十分重要。毕竟大脑整体就可以视为一个NCC,它每天都产生各种感受。但意识的所在地或许可以被更精确地定位。比如说脊髓,它是脊柱内一束一英尺半(约0.5米)长的神经组织,包含了约10亿个神经细胞。当一个人颈部受伤导致脊髓严重损坏后,伤者的腿部、手臂和躯干将完全瘫痪,无法控制自己的肠道和膀胱,并失去身体感觉。然而这些瘫痪病人依然能够体验生活的方方面面——他们能看、能听、能闻,拥有情绪和记忆,和受伤之前并没有区别。

我们再来看看脑干,即大脑后下方的“小脑”。从演化角度来看,脑干是最古老的脑结构之一,在运动控制、姿态调整、产生连贯动作等方面扮演重要角色。不管是弹钢琴、打字、滑冰,还是攀岩,这些行为都需要脑干参与其中。脑干中有大脑里最复杂的神经元——浦肯野细胞(Purkinje cell),这种细胞的树突数量丰富,像扇形珊瑚一样,而且有着复杂的电活动。小脑也是神经元数量最多的脑结构,约有690亿个神经元(以星形的小脑颗粒细胞为主),是大脑其他区域总和的4倍。

假如脑干由于中风或手术意外遭到部分损毁,人的意识会发生什么变化呢?几乎没有变化!尽管脑干受损的患者在生活上有诸多不便,如无法连贯演奏钢琴或敲键盘等,但他们从没有抱怨过意识受到影响。他们依然可以听、看和感受一切,拥有自我意识,能回忆和形成记忆。就算是出生时就缺少脑干的残疾人,其意识体验和正常人也没有显著区别。

也就是说,脑干的结构虽然复杂,但它的功能和主观体验无关。为什么呢?从脑干的回路结构,我们可以得到重要的线索。脑干的回路极度均一和并行,就像一节节并联的电池一样。整个脑干几乎是一个严格的前馈回路(feed-forward circuit),一组神经元连向下一组神经元,然后是再下一组神经元。脑干内没有可让神经信号来回传递的复杂环路(由于意识的产生需要一定时间,大部分理论学家都推断这与大脑回路中复杂的反馈环路有关)。而且根据功能,脑干可被划分为数百个甚至更多的独立计算模块。所有模块并行处理信号,各自的输入和输出互不影响,控制着对应的不同运动或认知系统。脑干的不同系统之间几乎没有交互,而信息交互却是意识产生必不可少的另一个特征。

回顾对脊髓和脑干的分析,我们认识到,有神经活动的部位并不一定就是意识的“栖息地”。除了神经活动,要产生意识还需要满足其他条件。构成大脑皮层的灰质就满足这些条件。灰质是拥有层状结构的复杂神经组织,展开后面积与一张14寸的比萨饼(直径约0.36米)相当。两片这样的层状组织在高度折叠后,与它们的“通信纤维”——白质一起,被包裹在颅骨内。所有已知的证据均显示,新皮层是感受的源头。

我们甚至还能进一步定位。例如,有的实验让受试者的左右眼看向不同的图像。假如你的左眼只能看到唐纳德·特朗普(Donald Trump)的照片,而右眼只能看到希拉里·克林顿(Hillary Clinton)的照片,你会看到什么呢?一种猜测是,你会看到特朗普和克林顿的某种奇怪叠加。但事实上,你会看到特朗普几秒钟,然后这幅图像会消失,克林顿的图像取而代之,再过几秒,视觉感受又会再次切换。两张照片会永不停息地相互交替,这个现象被神经科学家称为“双眼竞争”(binocular rivalry)。由于你的大脑接受的视觉输入模棱两可,它无法判断这到底是特朗普,还是克林顿?

假如在做这个实验的同时,也用磁共振成像仪扫描脑部活动,你会发现此时有一系列脑区被激活了,这些区域统称为后侧热区(posterior hot zone)。这些脑区位于皮层后侧的顶叶、枕叶和颞叶区域,我们最终看到的是什么,与这些脑区的活动显著相关。有趣的是,接受并传递从眼睛而来的视觉信息的视觉初皮层,却并不体现受试者的主观所见。类似的结论可以拓展到听觉和触觉:听觉初皮层和触觉初皮层与听觉及触觉感受并不直接相关。反而是这些脑区的下游系统——那些后侧热区,与意识感知对应,例如你看到的是特朗普还是克林顿。

更有启发意义的是两类来自临床的证据:一类是对皮层组织施以电刺激,另一类是对因受伤或患病而使特定脑区受损的病人的研究。比如,在摘除脑肿瘤或是癫痫病灶之前,神经外科医生会直接对附近的皮层组织施行电刺激,以探测它们的功能。刺激后侧热区,会引起一系列感觉和感受,例如闪光、几何图形、变形的面孔、幻听或幻视、熟悉感或不真实感、移动身体某部分的冲动,等等。刺激前侧皮层则不会出现这些现象:大致来说,前侧皮层不会诱发直接感受。

另外一些线索来自20世纪前叶的神经疾病患者。当时的外科医师为了摘除肿瘤或治疗癫痫,有时不得不切掉患者的一大片前额叶皮层。令人称奇的是,术后,这些患者的生活居然没有大的变化。虽然缺失一部分前额叶对患者造成了一些不良影响:他们无法抑制一些不好的情感或行为,运动出现障碍,无法自控地重复一些动作或话语。但是一段时间后,他们的性格和智商都慢慢得到了恢复,并且安然地生活了很多年,没有任何迹象表明,前额叶组织缺失对他们的意识体验有显著影响。相反,假如后侧热区被移除,即使面积很小,也会导致患者丧失一些意识功能,如无法辨识人脸,或者无法感知运动、颜色或空间。

所以,似乎视觉、听觉等主观感觉和体验是后侧皮层产生的。事实上,就我们目前所知,所有意识体验均产自后侧皮层。那么,这个区域和前额皮层到底有哪些不同?答案我们还不知道。不过让人兴奋的是,最近的一项发现似乎暗示,神经科学家已经接近答案了。

意识测量仪

医学领域需要一种能可靠检测受伤或者无行为能力的病人是否拥有意识的仪器。例如,在手术过程中,需要对病人施以麻醉,让他们无法运动,保持血压稳定,没有痛觉和相关记忆。不幸的是,这一目标并不总能实现,在美国,每年都有数百个病人在麻醉时依然有一定程度的知觉。

另一类对象是那些因事故、感染或中毒导致严重脑损伤的患者,他们中的很多人可以生存很多年,但无法说话或是对外界的声音做出回应。在临床研究中,探测这些病人的知觉极具挑战性。想象一个宇航员漂浮在太空中,虽然能听到发射中心不断尝试与自己建立通信,但由于通话系统故障,他却无法做出回应,仿佛已经不存在于这个世界一般。这种绝望正是那些因大脑受损而无法与外界交流的患者的体验,像是在孤独无助的深渊里挣扎。

21世纪初,威斯康星大学麦迪逊分校的朱利奥·托诺尼(Giulio Tononi)和马尔切洛·马西米尼(Marcello Massimini,现任职于米兰大学)开发了一种叫做“刺激-压缩”(zap and zip)的技术,用来探测一个人是否有意识。他们把一个裹有保护套的线圈放置在病人头皮上,穿透颅骨向大脑内输入一个磁脉冲信号,在所刺激区域的神经元中诱导出电信号。这个扰动信号会影响到所有相连的其他神经元——可能是激活也可能是抑制,并在整个皮层内反复回荡直到逐渐衰退。研究人员可以在病人颅骨外部用脑电图(electroencephalogram,简称EEG)记录这个过程中的大脑活动。记录到不同位置的信号变化后,我们便得到了大脑活动的动态影像。

这些影像既非有固定模式,也非完全随机。有趣的是,这些忽高忽低的大脑活动越是单调简单,大脑就越可能处在无意识状态。于是研究人员沿着这条思路,尝试把大脑活动像普通影片一样通过算法进行“压缩”,检验是否能够量化对应的“意识程度”。压缩后得到的“扰动复杂指数”(perturbational complexity index,PCI)能够对大脑活动整体的复杂程度给出一个估计。研究发现,受试者在清醒状态下的扰动复杂指数一般在0.31到0.70之间,但是在深度睡眠或者麻醉状态下,会降至0.31以下。马西米尼和托诺尼对48名大脑受损但意识清醒,且能对外界作出反应的病人做了同样的测试,发现每个病人的得分都在清醒状态的范围内,与行为观察一致。

研究者接着测量了81名处于最小意识状态或植物人状态的病人。最小意识状态的这组病人仍有一些非条件反射的行为。研究显示,38名最小意识状态病人中有36名存在意识,另外2名被误诊为无意识。对于43名处于植物人状态的病人,之前的临床观察已经确认无法与他们建立沟通,但是测试结果显示,只有34名无意识,另外9名患者是有意识的。他们的大脑对扰动刺激的响应模式与清醒对照组相似,这或许说明他们依然存在意识,只是无法和亲人交流。

研究人员正在努力改进这套设备,使之能应用到临床,并且可以拓展到精神疾病患者和儿童患者。科学家迟早能够找到所有主观体验对应的特定神经机制。尽管这些进展有重要的临床意义,或许可以帮到患者的家人和朋友,但它并无法回答一些更根本的问题:为什么是这些神经元而非另一些神经元产生了意识?为什么放电频率是这个值而非其他数值?实际上,真正的谜团在于,具有复杂结构的组织为什么能够产生意识感觉,以及它是如何做到的?毕竟大脑和心脏、肝脏等器官一样,也受物理定律支配。那大脑的特殊之处在哪里呢?大脑究竟是通过什么生物物理过程,让一堆灰质产生美妙旋律和缤纷图像的?

一个令人满意的终极意识理论需要指出,任何一个物理系统(可以是神经元组成的复杂回路,也可以是一块芯片上的电路)在什么条件下可以产生意识。还要能够回答,为什么不同的感觉之间存在差异?为什么蓝色的天空和音调不准的小提琴给人的感觉不同?不同感觉之间存在差异有意义吗?如果有的话,意义是什么?终极意识理论应该能够推断,哪类系统可以拥有感受。假如理论不能给出可验证的预测,那任何关于机器意识的讨论只能停留在直觉层面,而科学史告诉我们,这通常是不可靠的。

两种意识理论

目前有两种最主流的意识理论,科学家围绕着它们展开了激烈的辩论。一个是全局神经工作区(global neuronal workspace,简称GNW)理论,由心理学家伯纳德·J·巴尔斯(Bernard J. Baars)和神经科学家斯坦尼斯拉斯·德阿纳(Stanislas Dehaene)与让-皮埃尔·尚热(Jean-Pierre Changeux)提出。该理论是基于这样一些实验观察,当人对某事物有意识时,大脑中多个不同的区域均会调用该信息。相反,假如人无意识地做一些事,这些信息只会被特定的感官和运动系统调用。例如,当你打字速度很快时,你的手指会无意识地按下不同的键。假如有人问你是怎么做到的,你很难回答,因为你几乎没有意识到这些信息,它们只存在于从你的眼睛到手指的大脑回路中。

GNW理论认为,意识源自一类特殊的信息处理过程,其思路与早期的人工智能研究相似,认为不同功能的程序可以共享一个小的信息库。不管这块“黑板”上新添了什么数据,后续的一些子过程——如工作记忆、语言、计划模块等都可以使用。大脑记录的感官信息会被多个认知系统使用,如语言、形成或调取记忆、执行动作等。GNW理论认为,就是在数据被广播至整个大脑的多个认知系统时,意识出现了。

由于记录感官信息的“黑板”空间有限,在任意时刻,我们只能意识到很少量信息。该理论猜测,负责传播信息的神经回路位于额叶和顶叶。当被这个神经网络广播后,感官信息就能被全脑的各个系统访问,进入人的“意识”,即能被主体意识到。尽管现在的计算机还没有如此复杂的机制,但这仅仅是个时间问题。GNW理论认为,未来的电脑将会拥有意识。

而由托诺尼和他的同事——包括我在内——提出的信息整合理论(Integrated information theory ,简称IIT)有着完全不同的出发点——体验本身。每个体验都有一些重要的属性。首先它是内在的,只对拥有者本人存在;它有一定结构,例如“黄色出租车因棕狗穿越街道而刹车”;而且它还是独一无二的,与任何其他意识体验都不同,就像电影里不同帧的画面一样。更重要的是,它是统一且具体的。当你在一个阳光明媚的日子,坐在公园的长椅上看孩子们玩耍时,这种体验的不同部分——吹过头发的微风,听到孩子笑声时的喜悦——都无法被单独分开。体验若被拆分,便也不复存在。

托诺尼猜测,任何拥有内部结构,包含一系列因果关系且相互作用的复杂系统都具有上述特点,也都具备一定程度的意识。感觉是从系统内部产生的某种东西。但假如是像脑干一样的结构,不具备复杂的整合技能,就不能算是有知觉。IIT理论声称,意识是任何复杂系统都拥有的内在因果力(intrinsic causal power),人脑只是一个例子。

根据内部相互作用结构的复杂性,IIT理论还导出了一个非负数Φ,用于衡量意识水平的高低。Φ为0代表系统不存在任何自我意识。而Φ越大,则意味着系统的内在因果力越强,意识水平也越高。大脑的内部结构十分复杂,拥有数目巨大的特异性连接,因此Φ值很大,具有比较高的意识水平。IIT能解释很多观测到的现象,例如,为何脑干对意识影响很小,以及为何“刺激-压缩”测量是有效的(该方法计算出的数值可以认为是对Φ的粗略估计)。

IIT理论还预测,用电脑模拟人脑活动是无法产生意识的,即使程序能骗过我们,以无法和真人区分的形式与我们用语言交流。就像用电脑模拟黑洞附近的巨大引力场,并不会真的扭曲电脑周围的时空一样,用程序模拟意识并不能产生一台拥有意识的电脑。意识无法被计算出来,它是系统结构自身的一种属性。

未来仍有两个挑战需要解决。其一是利用日新月异的新工具,对大脑中数量巨大且功能各异的神经元进行测量,这样我们才能真正找到意识的神经机制。由于中枢神经系统十分复杂,这可能需要数十年的努力。另一个挑战是,证明或证伪目前最主流的两种理论,或者根据两者各自的合理部分,提出更好的新理论,解释关于自我存在的最重要问题:为什么一块像豆腐一样的三磅重的器官,可以产生意识,让我们感受到生命的存在?

本文来自微信公众号:环球科学(ID:huanqiukexue),作者:克里斯托弗·科赫(Christof Koch),美国艾伦脑科学研究所(Allen Institute for Brain Science)所长兼首席科学家