扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号: 神经现实(ID:neureality),作者:Joel Frohlich,译者:Lemona,题图来自:《超体》

2014年,一名24岁的中国女性因为长达一个月的头晕与呕吐发作来到了医院。她对这些症状并不陌生:她这辈子从来都没有平稳地走过路,一直饱受头晕的折磨。这些严重的症状使她非常虚弱。然而,如果与CT和MRI扫描的诊断结果相比,这些症状根本不算什么——因为从某种角度来说,她缺失了一大半的大脑。

的确,大脑“舞台”中的大部分演员都在:负责我们大部分思考和认知,也是最大、最靠外的大脑皮质;与运动、记忆和机体调节等多重功能有关的皮质下与中脑;对呼吸控制、睡眠以及与其他身体部位交流至关重要的脑干。

但在这些部位中,都没有包含大部分的大脑货币——神经元,即通过发射脉冲来传递信息或介导运动命令的细胞。而小脑是拥有最多神经元的部位,位于脑干后、大脑皮质之下;它在拉丁文中的名字(cerebellum)可直译为“小脑”。小脑的组织结构非常紧密,虽然只占据大脑体积的10%,却包含大脑中所有神经元的50%至80%。

这也是为什么我们说,那名住院的中国女性缺失了大部分大脑。虽然令人不可置信,但她出生时就缺失小脑,却在不知道自己没有小脑的情况下成功活到了24岁。把这与大脑皮质的中风和损伤比比看——那里的神经元数量只相当于小脑的一小部分——但这些病人可能失去辨认颜色、面孔或是理解语言的能力,也有可能患有所谓的“意识障碍”(disorder of consciousness),让他们无法作出回应,甚至完全失去意识觉知。

理解意识

理解意识或许是当今时代最大的科学挑战。为什么电脉冲这样的物理物质能解释精神物质,比如梦,或者自我感?为什么大脑中的神经元网络会让我们感觉到一段经历,而计算机网络或者人脉网络却不会激发任何感觉(至少基于我们现在的知识)?悲观地看,我们不可能真正理解意识。

然而,由于各类意识障碍的误诊率高达9%至40%,为了填补这方面的进展,我们也不得不更加努力解决这个问题。否则我们就永远不会知道受伤的患者到底是真的无意识,还是实际上有着隐秘意识(covert consciousness)与真实的内在体验,只是无法做出反应;医生就无法得知患者的康复希望,也无法判断停止治疗是否道德。

很多有隐秘意识的患者和我们从主流文化认识到的并不一样,比如法国记者让-多米尼克·鲍比(Jean-Dominique Bauby)。一次中风使他的脑干受损后,他无法再随意行动,只能眨动左眼。鲍比在医院的病床上用眨眼的方式“口述”出了一本关于这段悲惨经历的回忆录,《潜水钟与蝴蝶》(The Diving Bell and the Butterfly)。他的情况被称为闭锁综合症(locked-in syndrome)——由脑干损伤导致失去了自发控制的能力。脑干对控制身体其他部位至关重要,并让我们得以与外界交流。

Courtesy the artist and Galerie Buchholz/The Museum of Modern Art/Licensed by SCALA / Art Resource, NY Lucy McKenzie: Untitled, 2002

除了闭锁综合症患者,大脑皮质受损的患者也可能有隐秘意识;但这些患者的隐秘意识更难被发现,因为他们的心智能力可能也受损了。例如,一名大脑皮质受损的患者可能无法做出回应,不是因为她没有意识,而是因为皮质损伤使她失去了理解口头语言的能力。

和只有脑干受损的鲍比不同,皮质受损患者的大脑MRI图像中,大范围的皮质损伤让神经学家无法确定他们的意识“在不在家”。就算他们从昏迷中清醒过来,睁开了眼睛,也常常无法做出回应或是随意动作,从而被诊断为植物状态(vegetative state),也被称作无反应觉醒综合征(unresponsive wakefulness syndrome)。

隐秘意识

为了查明意识障碍患者是否有隐秘意识,包括我目前的导师马丁·蒙蒂(Martin Monti)在内的一个国际研究者团队执行了一个巧妙的任务。虽然这些患者在其他情况下都无法做出回应,但该任务利用了患者们能够想出或控制的心理意象。

一共有54名患者被扫描了大脑——他们有些反应时有时无,有些彻底无法做出反应。这个团队用功能磁共振成像(fMRI)为他们的大脑功能进行成像扫描,从而推断出他们多大程度上还保有隐秘意识。蒙蒂说:“在很小一部分的案例中,在其他情况下看起来无意识的患者中,我们可以用磁共振成像(MRI)发现一些意识。”

首先,蒙蒂和同事们让看似无意识的患者想象在自己家中穿行。另一名参与这项课题的研究者艾德里安·欧文(Adrian Owen)说:“我们在绝大部分患者(一名除外)的海马旁回(parahippocampal gyrus)中都发现了fMRI活动的闪现。”

但是,仅仅让他们想象在自己家中穿行还不够。研究者们为了进一步证实被扫描的患者的确清醒并在听从指示,还需要另外一个会呈现出不同活动规律的任务。最终,蒙蒂和欧文的同事之一,梅兰妮·博利(Melanie Boly)提到,基于他们的研究,复杂任务或许会比简单任务更有效。欧文回答道:“网球怎么样?”

- NIH News In Health -

研究者们欣喜地发现,健康的被试者想象打网球时,产生了一种清晰、规律的脑活动信号。在做同样的任务时,有隐秘意识的患者也会产生同样的信号吗?当无反应的患者被放入MRI扫描仪时,研究者们让他们想象以下两种任务的其中之一:打网球,或者在家中走动。

蒙蒂告诉我,当时谁也说不准到底有多少患者会有反应。但是,或许是在一名本来无反应的患者“挥动”第一下球拍时,研究者们发现,他似乎能够理解网球任务。这名患者符合所有植物状态诊断的标准,然而,实际上,他却有意识。

这项研究最终在2010年发表;它既给予人希望,又泼了冷水:54名被扫描的患者中,有5名可以在需要时创造心理意象,从而证实他们的大脑可以思考、感受和理解,只是无法进行交流。又或者,他们真的无法进行交流吗?如果患者们可以用两种任务来回答问题,利用内在意象本身作为“是“的回答呢?

简单来说,他们可以通过想象打网球的方式来回答“是”,在家中走动来回答“不是”。又一次,同一组研究者们第一次就有了发现。当患者被提问,例如“你父亲的名字是托马斯吗?”时,对应任务录入MRI的图像表明,他们给出了符合实情的答案。蒙蒂说:“我们发现,就算是看似昏迷的患者,和标准化临床测量的观察结果相比,也可能拥有更多认知功能。”

紧跟着蒙蒂和同事们的脚步,另一组密歇根大学的研究者们于2018年发表了一项研究。他们使用了一种类似的fMRI心理意象任务,并在我们或许并不乐意看到的地方发现了隐秘意识的存在——麻醉。

结果令人担忧,因为在五位为科学献身、被注射了异丙酚(propofol,一种麻醉药物)接受全身麻醉的健康志愿者中,其中一位做出了本该不可能的事情:在扫描仪中根据要求创造心理意象。这项结果的意义很明显:当外科医生将我们麻醉时,我们或许没那么走运——有可能并没有失去意识。

使用fMRI扫描的网球任务说明,在全身麻醉和植物状态的面纱之下,意识偶尔会在暗处潜伏。但是这个任务的效果建立在患者能够听到问题、并理解口头语言的假设之上,而这个假设在大脑受损的人群中不总是成立。

解答意识

在无法理解语言或失聪的情况下,意识也可以存在。这类患者仍能感受到疼痛、无聊,甚至无声的梦境。事实上,如果患者的大脑皮质只有特定的区域受到损伤,就算他无法听到蒙蒂的研究小组对他的提问,也依然可能拥有生动的意识体验。

也就是说,MRI扫描还是可能探测不到很多有意识的人。所以,相比起依赖于正常的听觉和语言理解能力,和脑损伤患者自发创造的心理意象,我们需要另一种意识的标记物——一种更高级的意识探测器,来穿透无意识的黑暗,带来光明。

意识是个谜。很多科学理论尝试解释为什么大脑让我们“体验”世界,而不是(没有感觉地)简单地输入和输出。有些意识理论走偏了,例如由英国理论物理学家罗杰·彭罗斯爵士(Sir Rojer Penrose)和美国麻醉学家斯图尔特·哈梅罗夫(Stuart Hameroff)提出的框架。

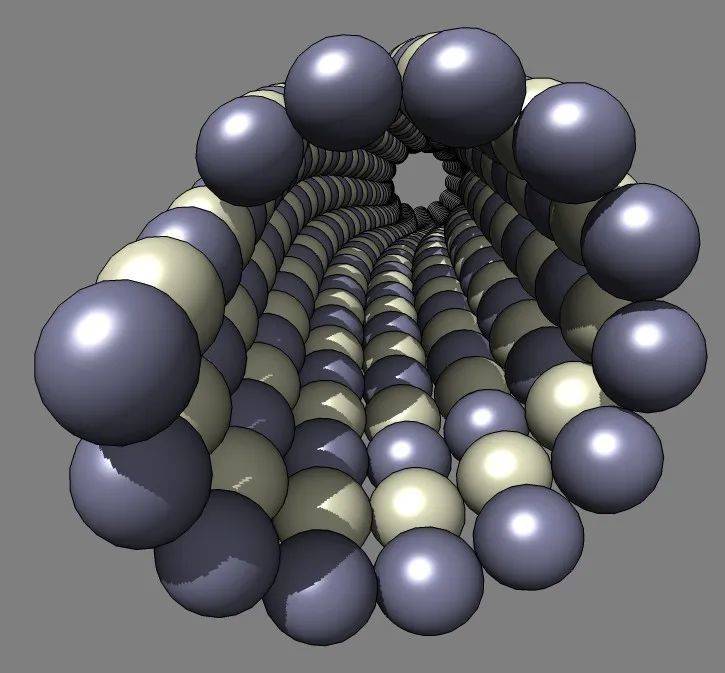

- Tom Goddard -

彭罗斯和哈梅罗夫把意识与微管(microtubules)相联系——微管是一种丝状结构,帮助构成神经元和其他细胞的骨架。微管中的电子可以在不同区域间来回跳动。事实上,根据小于原子级别的宇宙秩序,这些电子可以同时在两个区域中存在——也就是处于量子叠加态(quantum superposition)。

意识的介入很大一部分原因来源于对量子物理的理解:像电子这样的粒子,如果要在空间中有一个确切的位置,需要一个有意识的观察者,从而有了叠加。

在美国公共广播电视台的系列节目《走近真理》(Closer to Truth)的一次采访中,哈梅罗夫说:“在叠加态中,不同的可能被坍缩为其中的某一个;当坍缩发生时,会出现一瞬间的主观性。这个观点刚被提出的时候看起来很不可理喻,现在依然有很多人觉得很扯,但就像福尔摩斯所说:‘如果排除所有的不可能,那么剩下的,不管看起来有多荒谬,一定就是真相。’”

哈梅罗夫能够理解这些,我却不能。如果像福学格言所说的那样“排除不可能”,我反对将量子幽灵与意识混为一谈。首先,彭罗斯与哈梅罗夫提出的这套详尽的意识理论需要一种新的物理,量子重力学——而它还没有被发展出来。不仅如此,他们的框架也无法解释为什么小脑与意识无关。小脑神经元中也有微管,但为什么小脑缺失或损伤不会影响我们的意识?

我认为威斯康辛大学的神经科学家朱利奥·托诺尼(Giulio Tononi)的思路更有道理。他没有研究意识涉及了哪些大脑过程或结构,而是从另一个方向尝试解答——去寻找意识体验本身有什么必要的特质。

意识体验

为了更好地理解这一点,可以把他的思路与另一个大问题比较:生命是什么?生物把特质传给后代,所以遗传信息中一定有父母传给孩子(或者动物幼崽、植物幼苗)的部分。但是,生物也会演化并适应环境,因此遗传信息一定是可塑的,在代代遗传中被改变。

以这种从下到上的方式解决这个问题的话,你有可能预测出一种复杂分子的存在,例如DNA;这种分子储存遗传信息,但也能变异,从而让自然选择带来的演化发生。

事实上,物理学家薛定谔在他早在1944年出版的著作《生命是什么?》(What is Life?)中,就以这种思路方向几乎预测出了DNA的存在。而如果采用相反的方法——研究大量生物并寻找他们之间的共同点,那么除非你有一个无比强大的显微镜,否则很难发现DNA。

如同一百年前生命使生物学家困惑一样,如今,意识让神经科学家们举步维艰。我们还远远不能解答为什么有些大脑区域对于意识是必须的,而有些却不是。因此,托诺尼从另一个方面考虑了意识体验的必要特质。

当我们拥有某个体验时,是什么定义了它?首先,每一种意识体验都是特有的。蓝色之所以是像你体验到的那样,一部分的原因是,蓝色不是黄色。如果除了蓝色,你没有见过任何其他颜色,那么你很有可能对颜色没有概念或体验。同样,如果所有食物尝起来都完全一样,那么品尝的体验就没有意义,从而不复存在。这种对每一种意识体验的特定性的要求被称为分化(differentiation)。

然而,意识同时也是整合性的。也就是说,虽然意识中的不同对象有不同的特质,我们却从来不会分开体验每一种特质。当你看到一个篮球“嗖”地飞过来时,球的颜色、形状和移动都成为了一个连贯的整体,被绑定在一起。在打篮球比赛时,你从来都不会独立于球的圆形形状或快速移动而单独注意到它的橙色。同理,你没有单独的右视野或者左视野的体验——它们相辅相成,共同构成一个完整的视觉画面。

托诺尼发现了分化与整合,并认为它们是意识必须的两个特征。所以,如同生命的必要特征可能让科学家推断出DNA的存在一样,意识的必要特征让托诺尼推断出了意识系统的物理性质。

未来的意识探测器工程师们,请注意:如果你们想制作如此神奇的机器,它需要在无反应患者的大脑中寻找的,正是这些性质。意识是特定性的,所以大脑这样的物理系统如果要有意识,需要在很多可能的状态中作出选择。如同生命与DNA之间的联系一样,这种推断很大程度上取决于信息的概念。

体验之所以能提供有用的信息,是因为它们排除了其他体验的可能性:巧克力的味道不同于盐的味道,玫瑰的芬芳不同于垃圾的臭味。因为这些体验提供了信息,并且大脑具有意识,我们推断,一个人的意识程度越高,大脑中的信息量就越多。事实上,当大脑中被塞满了信息时,供它选择的各种可能状态数量也会增多。

- Jim Skon -

这就像在玩“吊死鬼*”的猜词游戏。首先,我们可以设想用英文玩。英语字母表中有26个字母;每猜对一个字母,就能得到稍微多一些被猜单词的信息。像“e”这样常见的字母提供的信息更少,而“x”则更多(毕竟一共也没几个英文单词里有“x”)。

但是,想象一下用有上千个汉字的中文玩这个游戏。每一个字都能提供很多信息,因为与任何英文字母相比,它出现的几率都小得多,就像少见的信标,指示特殊事件的发生。所以,因为中文里有更多可能出现的字,仅仅猜出一个字就可能赢下整场的游戏,直接猜出词语。

*译者注:吊死鬼(hangman)是一个猜单词的双人游戏。由一个玩家想出一个单词或短语,另一个玩家猜该单词或短语中的每一个字母 。第一个人抽走单词或短语,只留下相应数量的空白与下划线。想字的玩家一般会画一个绞刑架,当猜字的玩家猜出了短语中存在的一个字母时,想字的玩家就将这个字母存在的所有位置都填上。如果玩家猜的字母不在单词或短语中,那么想字的玩家就给绞刑架上小人添上一笔,直到7笔过后,游戏结束。(来自百度百科)

对大脑来说也是一样的:当可能的大脑状态增多,大脑所含的信息就会增多,从而扩大了它容纳高度分化的意识体验的能力。但同时,意识也取决于整合:神经元之间必须交流并分享信息,否则每个意识体验中包含的特征就不再是一个整体。

同时要求分化和整合听起来可能有些矛盾,所以我在这里借用一个托诺尼的比喻来更清晰地解释:有意识的大脑就像民主社会。所有人都可以投不同的票(分化),同时可以互相自由地交流(整合)。相反,无意识的大脑更像专制社会。它禁止市民们自由交流(没有整合),或者逼他们全部投一样的票(没有分化)。

像民主社会一样,意识也需要分化与整合。托诺尼的理论不是纸上谈兵,而是基于临床观察的。最有说服力的观察结果来自病例报告,例如本文开头提到的中国女性,在没有小脑的情况下依然保有意识。原来,小脑是一个专制社会。

小脑中虽然有很多神经元,但它们无法自由地互相交流,而是以链条状的结构排列:每一个神经元向链条中的下一个神经元发送信息,但不同的链条之间很少交流,链条内的信息传递也不会反方向反馈。一个可视化这种交流风格的办法是,想象很多人排成一队,每人都会拍拍下一个人的肩膀。

因此,虽然小脑含有大脑中大部分的神经元,但这些神经元就像一个几乎或完全没有整合的社会里的市民。没有整合就没有意识。另一方面,大脑皮质却是一个自由的社会。在这里,你可以想象人们不仅和邻居,也和城市另一边离得更远的人自由地互动。

探测意识

当然,大脑皮质也不总是有意识。在无梦的睡眠中是不存在分化的。大量神经元群体被强行统一,以同样的规律同时发射脉冲。

使用脑电图(EEG, Electroencephalogram,一种从头皮记录大脑电活动的技术)的研究者们能监听到这些神经元的活动,仿佛像一大群人整齐地在一个体育馆中喊着口号。在全身癫痫发作时,分化同样会消失,因为一股失控的兴奋让大量神经元群体全部一起发射脉冲。当神经元受困于“一致化”时,大脑中的意识就会消失。

托诺尼的理论,即意识对于分化和整合两者的同时需求,被称为整合信息理论(Integrated information theory, IIT)。我们可以通过IIT系统地推测出哪些脑区与意识有关(大脑皮质),而哪些无关(小脑)。

在诊所中,从IIT衍生出的想法已经在帮助研究者们推断大脑受损的患者们有没有意识了。根据IIT所描述的有意识的系统的特征,研究者们可以推断,在受到能量脉冲之后,一个有意识的大脑应该给出什么样的反应。作为意识探测器,这比在MRI扫描仪中想象打网球有更强的探测力。

蒙蒂很喜欢把这种方法描述为,通过敲木头发出的声音来推断它的密度。在意识探测中,执行“敲”动作的是一卷电线产生的磁脉冲——这种技术被称为经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation, TMS)。随后,研究者们使用脑电图探听磁扰动产生的“回声”,从而得出这个大脑到底是哪种“社会”。

如果产生的是非常复杂的反应,既有整合也有分化,那么我们探测的就是一个多元化的社会;不同的脑区有不同的反应方式;这个患者应该是有意识的。但,如果产生的反应是一致的,在每个地方都相同,那么这就是一个专制社会,患者估计没有意识。

上文描述的方法由米兰大学的马尔切洛·马西米尼(Marcello Massimini)带领的一组国际研究者们在2013年提出,是目前最好的一种意识探测器。该方法的正式名称是扰动复杂性指数(perturbational complexity index),有时也被称为“刺激-压缩(zap-and-zip)”,因为首先大脑会被磁脉冲刺激,然后研究者们会测量脑电图反应的压缩难度,以此判断它的复杂程度。刺激-压缩的办法已经被用来判断人们是否清醒、处于深度睡眠、麻醉状态,或是拥有意识障碍,例如植物状态。

很快,这种方法也将能告诉我们哪些无反应的脑受损患者(更别说因为手术被麻醉的患者)有隐秘意识:尽管无法交流,他们或许依然在感受和体验。事实上,正如《科学-转化医学》期刊所描述的,这项成就是科学离“量化不可量化”(quantifying the unquantifiable)最近的一次。

意识研究

但是关于意识,仍然有很多谜题。我目前在加州大学洛杉矶分校蒙蒂实验室研究的课题是,为什么患有天使人综合征*的儿童即使清醒并体验着周围的世界,他们的脑电活动却缺少分化。毫无疑问,这些孩子是有意识的,因为我们可以清晰地观察到他们丰富、有目的性的行为谱系。

然而,给一名患有天使人综合征的孩子带上脑电帽时,我们却会探测到托诺尼比喻的专制社会,也就是看起来受困于一致化的神经元。

*译者注:天使人综合征(Angelman syndrome),又称快乐木偶综合征、安格曼综合征。是一种遗传异常所致的神经发育障碍性疾病,属于非进展性脑病。特征性表现为智力低下、快乐行为、严重语言障碍、共济失调、睡眠障碍及癫痫发作等。发病率1/40000~1/10000。本病无法治愈,但症状可随年龄增长而减轻(来自百度百科)。

天使人综合征患者们能告诉我们意识必需和不必需的脑活动种类,从而和缺失部分或全部小脑的患者一样,加深我们对意识的理解。我近期在这方面的研究表明,虽然脑电图在天使人综合征中探测到了神经元整齐大声地喊“口号”,在这些孩子们睡觉时,神经元的活动其实比起清醒时有变化:它们喊得更大声了,并且丰富和多样性都减少了。

我乐观地相信,如果终有一天,有人在患有天使人综合征的孩子身上用刺激-压缩的办法测量了他们的神经回声,那么就能确认刺激-压缩足够敏感,能在无梦睡眠中判断意识的存在。如果它不能,我们就又要从头开始设计意识探测器了。

意识或许是最终极的前沿科学。如果IIT能继续在正确的方向指引我们,我们就能开发出更好的意识障碍诊断方法。或许未来某天,它甚至能被用于可能不同于人类的大脑——人工智能,并评估它们是否有意识。

这不是科幻小说:很多严肃的思想家,包括已故的物理学家霍金、科技创业家埃隆·马斯克(Elon Musk)、加州大学伯克利分校的计算机科学家斯图尔特·罗素(Stuart Russell)和牛津大学人类未来研究所的哲学家尼克·博斯特罗姆(Nick Bostrom),都认真对待AI的最新进展,并深切地为未来的人类或超人类级别AI可能带来的存在风险而担忧。

在什么情况下,拔掉AI的电源是道德的?在未来几十年内,拔掉超级AI电源的人(无论他们这么做的原因有多么紧迫)会想知道,是否真的有一颗人造大脑坠入黑暗,又或者只是一个复杂的数字计算机在发出模仿恐惧的声音。

虽然我们还没有真正遭遇这个挑战,近期研究出的一种在体外培养皿中生长的迷你类大脑器官已经让科学家和哲学家们费解了。目前,这些“迷你大脑”帮助着生物医学的研究者们理解大脑疾病;但万一,随着生物工程技术在未来变得更加复杂,它们最终有了意识和感受痛苦的能力,怎么办?

迷你大脑和AI所带来的挑战使我们清晰地看到,意识研究的晦涩难懂的根源已经脱落,它也不再仅仅是象牙塔中消磨时光的主题。理解意识变得很重要——毕竟,有意识的大脑的健康取决于此。

原文:https://aeon.co/essays/to-say-what-consciousness-is-science-explores-where-it-isnt

本文来自微信公众号: 神经现实(ID:neureality),作者:Joel Frohlich,译者:Lemona