扫码打开虎嗅APP

你能想象到的事件,你想象不到的事件,可以说从生到死,这两者之间的所有事情,都有可能出现在911应急电话里面。本文来自微信公众号:一席(ID:yixiclub),作者:王篪(中国人民大学社会与人口学院讲师),头图来自:视觉中国

不在场的救助

大家好,我叫王篪。我是社会学博士,今天要给大家介绍的是我在美国911应急中心做的研究。

2011年我在美国东岸、西岸两个调酒师培训学校做调酒师的培训,我当时对这个职业非常感兴趣。进入田野以后,我发现有一个方面是我没有预料到的,就是这个工作需要做很多判断和决定。

因为美国合法喝酒的年龄是21岁,但是很多21岁以下的人会想方设法在酒吧购买含酒精的饮料。培训老师当时拿出了大概20多种假ID,有假的军官证、假的州政府ID、假驾照,说这些都是他们会用来骗我们的手段。

他还教我们怎么问问题,比如问了顾客的生日以后马上问星座,或者先跟他聊一聊,放松他的心防,然后突然一下问,你哪年生的。

这个研究结束以后,我就对这种在复杂情况里做判断的工作非常感兴趣,就想做这方面的博士论文。我当时对11种职业做了比较,决定要研究在千变万化的情况里做判断的集大成者——911应急中心。

1967年,美国把消防、警务、医疗这三个力量统合起来,把报案电话统一为911。到2016年,就是我这个研究完成的那一年,美国共有5893个911应急中心,全美国当年的911应急电话报案量是2.4亿。

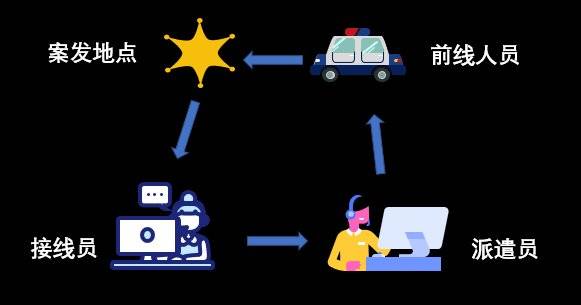

不管是消防、警务,还是医务,这三种案件都会通过911这个号码到达应急中心。应急中心的接线员必须在非常短的时间里做出判断并与派遣员交流。派遣员会根据事件性质派遣前线人员到案发地点,前线人员就是火、警、医疗这三种力量,人和车辆的各种排列组合。

这三年时间,我在这个应急中心接触到了抢劫、火灾、风灾、雪灾、凶杀、家暴、诈骗、贩毒、车祸、伤病、电话接生这些事件,也接触了邻居吵架、小偷小摸、派对噪音、违章停车,以及落叶归属这些事件。

这些事件都是我在一个中等城市的911应急中心接触到的。我当初申请这个中等城市,是因为觉得它那里接到的案件会足够复杂,但是案件又不会特别密集,这样我还是会有时间跟他们做比较深入的交流。

经过前期一系列的准备,最后一步就是要获得伦理委员会的批准了。2013年4月15号,这个日子我记得特别清楚,那天早上我接到一封邮件,伦理委员会的人就说,恭喜你,你的这个研究被批准了。

当时我心里的石头终于落了地,可以到911应急中心开始我的研究了。当天下午,我住的这个城市,波士顿,发生了恐怖袭击,有恐怖分子在正在举办的国际马拉松上引爆了两颗炸弹。

当时我没有意识到这对我有什么直接影响。他们锁定了犯人以后,就把城市封锁了,然后开始追缉这个犯人。他们在搜索的时候,我发现恐怖分子住的地方离我住的地方特别近,所以就有直升飞机在我公寓的上空盘旋。随着螺旋桨的旋转,我就可以看见窗口忽明忽暗。

后来他们把恐怖分子缉拿归案了,这个城市就慢慢恢复了平静。然后我就发现自己不太对劲。我当时什么状态呢?走到外面马路上,看见停着的车和垃圾桶,我就很害怕,觉得它会爆炸。当然这种推测是非常不理性的,也没有什么逻辑,因为当时恐怖分子也不是这么犯案的。

但是我就因为这种幻想,经受着非常真实的恐慌。那个时候学校也给大家发邮件,说你们刚经历重大案件,有需要心理疏导的可以打什么什么电话。所以我就人生第一次打了求助电话,就是打哈佛校医院的心理咨询,跟那些专业人士聊了聊。

我记得他们也没有给我提什么特别具体的建议,但是在跟他们聊完以后,我就感觉好了很多,慢慢地,我的这种幻想就消失了。

5个月以后,2013年9月,我就开始了三年的田野研究。这个应急中心每个接线员面前大概有9到12个屏幕。节奏转换也很突兀,有时候可能突然进来好几个电话,过一会儿就戛然而止,什么也没有,他们甚至还有时间闲聊一下,开个玩笑什么的。因为需要保密,这不是我当时所在的应急中心的图片。

应急中心给了我一个工位,还给了我一个只能听但不能讲话的电话,这种电话他们一般是给实习生和试用期的人用的。当然他们也跟我约法三章,比如不允许录音,不允许录像,不能带电子的信息出这个应急中心。所以我所有的电话记录,还有我的田野笔记都是手写的。

我会跟应急中心的人值早班、晚班和通宵。这个是我当时的值班表。

这个应急中心有40个接线员,男女各一半,除了三个黑人,一个拉丁裔的人,其他都是白人,二三十岁的年轻人大概占1/3左右。

在和这40个人都比较熟悉以前,有那么一个人,叫James,我进去的时候,他刚进去工作不久,等我研究结束,他成功跳槽去做警察了。他的同事叫他hard-charger,这个词是当兵的人用的一个词,形容表现特别突出,特别有积极性。

James特别喜欢跟人分享他的案件,讲自己的思路。他这种健谈的性格帮助我很快进入了状态。所以今天我这个演讲里,会有很多James的例子,当然我也选取了很多别的例子,这些都是我认为的911应急工作里面比较有共性的例子。

判断

从一个电话打进来,到应急行动完成之间,这里面最关键的一步是什么?就是确定这个事件是什么事件——判断这个事件的性质。

这个判断一般是在几秒钟到几十秒钟之内完成的。因为时间是应急工作里最宝贵的要素之一,时间就是机会,是逃跑的机会,是生存的机会,是从各种各样的困境中解脱的机会。

在这么短的时间里做这么重要的决定,却是在没有任何视觉信息辅助的情况下完成的。什么叫没有任何视觉信息辅助呢?就是所有关于这个案件的信息,全都是通过语言来交流的。

但语言所表达的事情,它和这个事件的实质之间,经常是有一道鸿沟的。这个鸿沟就需要911应急人员,用他自己的智慧、同理心和经验去逾越。

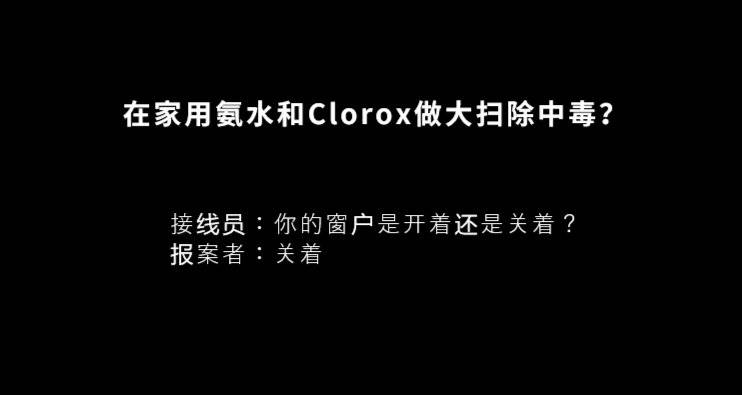

比如有一次James接了一个电话,有一个人说,我和我的伴侣在家里用氨水和Clorox做大扫除中毒了,希望你们能派救护车来,给我们一些医疗救护。James就问,你们家的窗户是开着的还是关着的?这个报案人就说是关着的。

James把电话挂了以后,就判定这是一个吸毒过量的案件,然后派了救护车,还派了警车。我当时就比较惊讶,问他为什么派了救护车,还派了警车?救护车为什么不够?为什么判断这是一个吸毒过量的案子?

他说,你听没听见我刚才问他,你的窗户是开着的还是关着的。谁家大扫除还要把窗户都关上?还说什么用氨水和Clorox做扫除——Clorox是美国一个清洁用品的牌子,其实他们肯定就是被海洛因搞翻的。这个情况就是报案人为了逃避法律责任,有意隐瞒了事件的真相。

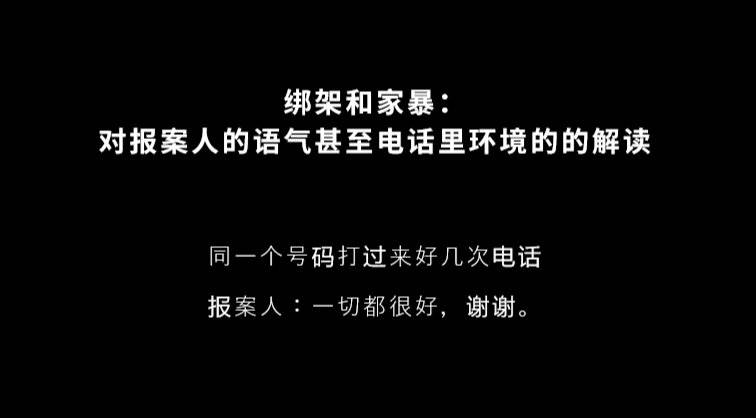

但是有时候因为各种原因,这个报案人可能没有真实表达案情的自由。这种情况就需要这个接线员对报案人的语气,甚至电话里的环境进行解读。

比如有一次一个接线员接到好几遍从同一个号码打来的电话,每一次她都说不好意思,我打错了,没有什么事,都挺好的,谢谢。这个接线员就觉得不对,他最后还是跟派遣员说了,然后他们就派了人去。

后来前线反馈过来的信息是确实有事。打电话报警的这个人,她常年受到家庭暴力,幸亏派人去了,不然后果不堪设想。

我就问这个接线员,你当初是怎么觉得有事情的?他说我就是觉得她的语气不是特别对,而且她有一次说完了以后没有马上挂,过了几秒钟犹豫了一下才挂的,我就觉得这个是有问题的。

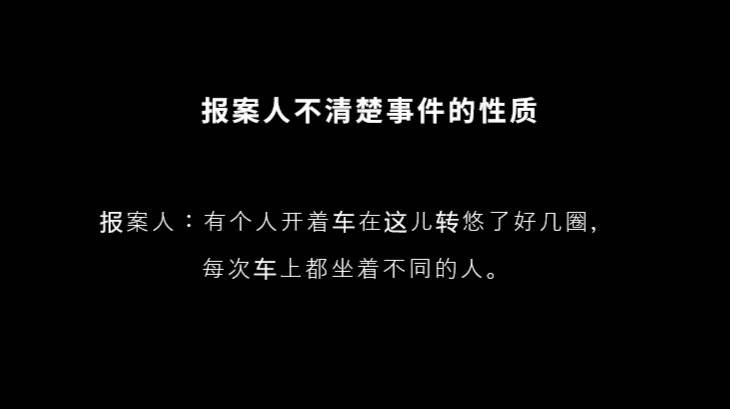

实际上有的时候,报案人没有因为主观或者客观的因素隐瞒这个事件的性质,他比较诚实地反映了事件的性质,但是他可能自己也不知道这是个什么事件。

比如有一次有一个人打进来说,我现在在一个饭店门口等我的披萨,我发现一个人就在那儿开车转圈,放下一个人再接一个人,每一次车上都是坐着不同的人,我发现他已经跟六个不同的人在一起了。

他这个事情说完后,我就完全不知道他说的是个什么事。当时处理这个案件的人是那个小组的主管,她把电话挂了以后就往应急中心其他同事那个方向喊,说这是个贩毒的,这是个贩毒的。

这是他们根据工作经验进行的判断。有的时候可能这个报案人没有隐瞒,这个事件也不像刚才我举的这个例子这么隐晦,但是报案人的情绪可能会造成对事件判断的困难。

我们可以把911应急中心想象成一个小概率事件的集散中心,就是在别人人生之中发生的小概率事件,重大的有人生转折性质的恶性事件——我希望这些事情都不会发生在大家身上。这种事件会以一种批量的、很密集的方式,发生在911应急中心的电话里面。

人在遇到这种事件的时候,他的情绪可能是我们处于常态的人不太能够理解的。James就跟我讲,你很难通过报案人的表面情绪来判断这个事件的恶劣程度,你必须懂得怎么挖掘他深层的情绪。

比如有的人其实就是车停错位置,他早上起来发现车被拖走了,然后就打911报警,大喊大叫,好像天塌下来一样。其实这个事件它连一个应急事件都不算,你打保险公司电话,打拖车公司电话就解决了。

有的人打电话进来,好像要去跟人玩儿命。后来问问他是个什么事儿,就是秋风扫落叶,落叶到谁家院子里面了,该谁扫,落叶的界限在什么地方,就这么一个事。

但是有的人可能亲眼目睹或者亲身经历一些特别严重的情况,他打电话来的时候,情绪却很理性,很平静。

比如James有一次就接了一个电话,有个人发现了一个熟人的尸体,而她离这个尸体也不远,她打电话来的时候语气很平静。James就跟她说,你别挂电话,我也不会挂电话,你就跟我一直说话,说到我前线的同事到你身边为止。

后来James就跟我讲,人在受到身体重创的时候,一开始几秒钟是没有感觉的,然后可能才开始感受到剧痛。他说人在受精神打击的时候,道理是一样的,前面有一段很短的时间,你可能没有什么感觉,然后才开始有沉重的打击或者消沉的感觉。他说他当时觉得这个报案人就处在那一小段时间里面。

他想做的就是在这个电话里面,尽他自己的可能把这一小段时间延长,至少延长到他前线的同事赶到她身边为止。

最难的事就是从一个不好的电话里走出来

时间长了我就发现James有一个特点,就是他想象一个事件特别负面,而且特别具体。比如有一次他接了一个电话,这个电话是一个大学生失联,当时这个案子还没有结,事情还正在调查之中,我们也不知道到底发生了什么。James把这个电话挂了以后就跟我说,我觉得她死了。

我就很惊讶,然后他马上给我描绘了一个非常详细的场景,就是这个人她想了些什么,然后到她的房间里面,播放她最喜欢的音乐,然后怎么样结束了她的一生。

后来这个事件的真实情况是什么?这个大学生没有事情,这个案子也结了。

但是James描述的场景给我的印象非常深刻。后来我就发现应急中心别的人也有这种思路,我就很想知道是为什么。

等到我开始参加他们的新人培训的时候,我就慢慢理解了他们为什么会这样想事情。新人培训大概要培训一年时间,我发现他们在这个培训里面特别重视强化一种“最差情境原则”。

这个是什么意思呢?就是你所推测的那个事件,一定要比这个事件本身差,而且最好是最差的,这样才能够保证你派出的力量,足够应付实际发生的情况的。所以这个应急中心里比较有经验的老员工都会非常熟练地使用这个技能,他们就会用最差情境原则来推测事件。

这种最差情境具体、恶劣,对应急工作不可或缺,同时给人带来的心理创伤也是非常剧烈的。

应急中心的工作人员,他们的心理创伤其实是有两个来源的,一个来源就是实际的事件,就是交流的过程中实际的信息,包括交流的氛围给他带来的创伤。还有一种创伤,就是他们用这种最差情境原则去推测事件,这个想象的事件也会给他带来的创伤。

而且他们这个创伤是很难愈合的。为什么?一般来说,因为分工的原因,他们是没有机会去接触这个事件真正的结局的。加上他们非常忙,可能一个事件还没结束他就要处理下一个事件。

他也不可能说我在这个事件里面受到了一些打击,现在心情非常不好,我先把工作扔到一边,要去休息一会儿。这是不可能的,他们没有这个条件。所以他们这种创伤是不断加强的。

当时培训的时候就有实习生问一个老员工,你觉得这个工作里面最难的事情是什么?那个老员工就说,最难的事就是从一个不好的电话里走出来。

在我整个研究的过程中,有很多人跟我讲他们面临一些什么样的心理问题。比如有人跟我说,如果这个电话里面的受害人有小孩,他就受不了。

还有的人跟我讲,他好几年都在做噩梦,还有人说他可能要费很久很久才能忘掉一个电话。他们有很多这方面的心理压力,我当时就把这些情况也都写到了我的博士论文里面。

就在我这个研究进行一两年的时候,这个应急中心的主任给我发了一封邮件,他说我就是想告诉你,我们这个应急中心现在增加了很多提高他们精神健康的举措。

比如我们现在推荐或者要求他们工作一段时间以后去冥想,然后又给他们提供了很多关于心理健康和精神卫生方面的知识。我当时就觉得这件事情特别好,应该去推广。

职业偏见

我后来有机会和一个精神健康方面的专家合作,他就告诉我他是怎么成为这方面专家的。

他说他姐姐就是一个911接线员,她常年受到这方面的精神压力,有很多心理问题,他就是希望通过这一生的工作,帮助像他姐姐这样的人。

所以他当时找我的时候我就想,这样的事情我肯定要加入,他请了一些专家合作,来出版和911整个群体有关系的一本书。

我们在这个书里,不仅探讨了刚才说的精神和心理健康方面的问题,还把这些问题都置于一个整体的框架里面来看。这里面涉及到了一些很重要的问题,第一就是关于911应急行业的不平等。

通过我刚才的描述,大家可能觉得911应急中心的人员,和他们派遣的人——消防员、警察和前线的医疗救护人员,他们都是同事。他们确实是同事,但实际上在美国民众眼里他们不是的。

美国大众管911应急中心的人叫911-operators,这个operators其实就是和总机、客服差不多的一个工种,应急中心内部的人员是很反感这个词的。大家都觉得应急中心的人就是在一个有空调的房间里面坐着,不需要冒生命危险,就是传话的。这不光是美国公众的偏见,也是美国政策制定的人的偏见。

从职业的角度来讲,这种偏见不光是名义上的,它还有很具体的影响。

比如911应急中心的人,他们的工会和火警、医疗就不是一个工会,他们在议会的代表能力、游说能力也是要弱很多的,他们的工资更低,退休年龄一般来说要比这三种职业晚5年。就所有这些很实际的方面,他们其实都是处于劣势的。

生死之间

我在这三年里面,接触到了各种事件。你能想象到的事件,你想象不到的事件,都有可能在911应急中心的电话里出现,可以说从生到死,这两者之间的所有事情,都有可能出现在911电话里面。

这个生和死不是修辞,不是夸张或者比喻。这个“生”是什么意思呢?刚才我说到电话接生,比如你或者你的亲属,因为什么原因来不及去医院,但是孩子要生出来了,你就可以打911,他们也有这个训练,911的接线员也会一步一步指导你,怎么把这个孩子生出来,包括怎么把脐带剪了。

除了处理这些事情以外,他们还要处理自己人生的危机。刚才我说的那个接家暴电话,对方说没有事但还派人的那个人,他后来告诉我,他的三个姐姐都曾经在自己的亲密关系里受到精神或肉体的虐待,所以他就有这样一种直觉。

那么他自己的人生有什么问题呢?他的儿子当时已经做了好多次开颅手术,可能还要再继续做开颅手术。但不管他是值哪个班,总是拿这么大一个保温杯,里面都是冰咖啡,笑呵呵地到应急中心来工作。

这三年的研究,首先就是帮助我认识了我自己的经历。现在回头看,我就明白了在波士顿爆炸案以后,我当时那种反应是什么,它应该是叫急性应激反应,就是在受到了重创以后会产生的一种反应。那种急性应激反应如果长时间得不到有效疗愈,就会发展成创伤后应激障碍,就是PTSD。

因为这个工作,又因为和那些专家合作,我就了解了很多这方面的知识。他们就跟我说人的脑子是有分工的,有的区域它会产生这种消极的或者受重创的情绪,有的区域它会负责去控制这样的情绪,但是这两个区域有时候它不交流。

那么怎么激活它们之间的交流?就是用语言,不管是说的还是文字的。激活了它们之间的交流,负责控制这种情绪的区域就会散发一种物质,让你受创的这种情绪得到控制。这个也解释了为什么当初我打了学校的求助电话,虽然他们没有跟我说具体要怎么做,但是我说完了以后就好多了。

这三年的经历也让我认识了现在。在我做了这个研究以后,我是用什么样的眼光去看疫情中的110、120和119的这些前线人员,包括和病人接触的医护人员的?我想他们和我的研究对象是一样的。

他们处理的首先是一种高不确定性的事件,也是非常紧急的事件。对于个人来说,如果他自己或他的亲属得了新冠肺炎,那他肯定会觉得打击非常大,但是120、119这些前线人员,还有医护人员,他们就要很密集地大批量地处理这些事件。

他们肯定也不能说我处理完了一个病人,现在状态非常不好,我要去休息一下,放空一下,再处理下一个病人。他们也是没有这个喘息的机会的。

当然这种理解,这种视角,也是因为我做了研究才得到的,这个视角可能是非常局限的,如果将来有机会,我也期待用研究的方式去扩展这种视角。

说到最后,这三年的经历对我来说最大的收获是什么呢?

其实就是我每天都在同时见证人的无力和力量,同时看别人跟命运抗争和妥协。这样的经历,让我从自己这个非常局限的肉体和精神里解放出来,和别人的世界产生了连接,所以我感觉自己可以用更广阔、更慈悲的方式,看待自己和他人人生中的种种经历,还有世界上发生的各种各样的事情。

希望我今天的演讲能对大家有一些帮助,谢谢大家。

本文来自微信公众号:一席(ID:yixiclub),作者:王篪(中国人民大学社会与人口学院讲师)