扫码打开虎嗅APP

告别职场重装系统,选择了从零开始学习日语,才陡然发现原来是学渣一枚,连滚带爬地考过了资格考试后赴日,在语言学校待了几个月,因疫情回国就读,希望用一个月每日书整理记录一些碎片发现。本文来自微信公众号:三明治(ID:china30s),作者:朱麦兜,编辑:二维酱,题图由作者提供

葬在人间

东京的高楼大厦转角之间,很容易看见小小的家族墓地,或者只是一个小小的碑,表参道往南青山走,有一片巨大的墓园,在这个寸土寸金的区域,这是相当奢侈的存在。去镰仓,朋友幼子就读的幼儿园与墓地同在光明寺里,共享菩萨护佑。

中国人曾经“侍死如生”,死后把死者生前拥有的,或者生者希望死者享用的,统统放进墓里。后来改为“薄葬”,墓里的东西不一样了,但生活区域,还是泾渭分明的。现代人修房子,就更是忌讳禁邻墓地。

看到孩子们跨出园门就在墓地边追逐奔跑的时候,因为孩子们的欢笑第一次觉得墓地并不阴森恐怖,墓里的人也显得不那么凄苦悲凉。

日本对于生死空间的达观,好像有一种神奇的力量,感觉从小就面对死的教育,会让人不畏惧死,更好地生。

摄影:屈秭

排了一个多小时的二郎拉面,好吃吗?

这家拉面馆,永远是上百人在寒风中默默排队,像国内火爆的网红奶茶店的架势;而门面又是如此简陋,黄底黑体字,像我国统一规划制作的店招,连基本的审美都没有。连续三次路过这震撼的排队场景,我下决心利用住在附近的便利条件,务必要试试这家拉面。

有天放学因为天冷就没去图书馆,直接回家。记得之前看过这点儿排队的人不多,于是决定去吃面。

快到二郎店的时候,突然看见一群高中生放学结伴而来,心下觉得不妙,直觉他们也是吃二郎拉面的。果然,只差一步,我就排在了十几名之后。现在五点,五点半大概会开的,我瞟了一眼时间,跟自己说了一句。五点半,五点三十五,五点四十……店员倒是进进出出把卷帘门拉得山响,每次我都满怀希望地看他们拉开又关上。风有点冷,我有点动摇。但,已经等了这么久了,再坚持一会儿吧。等待的同时上网搜了一下这家拉面馆,确非无名之辈,据说啥时候来都要等一小时以上,可惜究其原因,却只是因为量大肉足。难怪,每次看见排队的百分之九十五都是青壮男丁,学生和白领都有。有些失望,有点懊恼轻率的排队决定,但已经这样了,离开店只有五分钟了,还是不愿就此放弃。

六点整,一个精干的伙计出来了,点点人数,示意第一批可以进店了,我目送着第一梯队列队进入,心更痒了;很快第二梯队也放进去了,又过了三分钟左右,示意我和前后三人可以到店门右侧排队,要知道我们之前都是在店门对面排的。感觉离梦想拉面又狠狠地跨近了一步。去售票机买好了食券,捏着一块麻将大小的塑料牌,虽然还是站在门口排队,但因为有所进展,好像也没那么冷了。

店面简陋,只有一个长条吧台,最简单的圆凳,人挨人地坐了一排,我点了两遍,十一个人,座位跟座位之间没有空隙,十一个胖瘦不同年龄各异的男生或者男人就这么乖乖地坐在灶台之前,很像饲养场的鸡鸭,伸长了脖子,眼里放着光,等着食物。

面是一碗一碗煮好的,再一碗一碗分次上桌,第一个被“喂养”的迅速埋下头,吃了起来。没人说话。大家都专心地对付着眼前的食物。

很快我就知道为什么点三个人在门口等了,因为还没等十一人长桌的队尾那位吃上,第一位就吃完站起来拎包离开,我前面的小男生也就顺利入座。我耐心等第二位男生吃完,再小心地从人和墙之间小小的缝隙梭进去。终于坐下。不同品种和份量的面对应不同颜色的塑料牌,落座后把牌子放在台上,柜台里的伙计瞟一眼就知道你的订单。我掐着表,大概四十秒到一分钟,面就会上来,非常快。因为是女生的缘故吧,伙计特地问了一句说要不要蒜泥,都要都要,味道不能打折啊,于是伙计加了一大勺蒜泥进去。面也跟以前吃的拉面不同,是手擀面的样子,面上右侧整齐地堆着厚厚的叉烧肉片,左边则是葱花蒜泥白菜丝和豆芽,卖相还是可以的。“いただきます”,我在心里默念一句。开吃。

面硬、很硬,汤咸、很咸。果然啊,再加上面多肉厚,这是大量运动的年青学生最合适的食物了,近似体力劳动者的需求。我有些失望,于是一边慢慢吃面,一边把注意力转到替老板算账上来。每个圆板凳上的五到十分钟大概换一个人,一小时保守估计是翻台六拨,一排座席11人,一小时最少是60人,每天营业7个半小时(中午3个半小时,晚上4个小时),那就是450人,最低消费780日元,按800日元算,一天最少流水2万5人民币,一年接近1000万人民币的营收,一共三人,不到三十平米的空间。什么小生意好好做都能挣大钱啊。

日本的30小时制

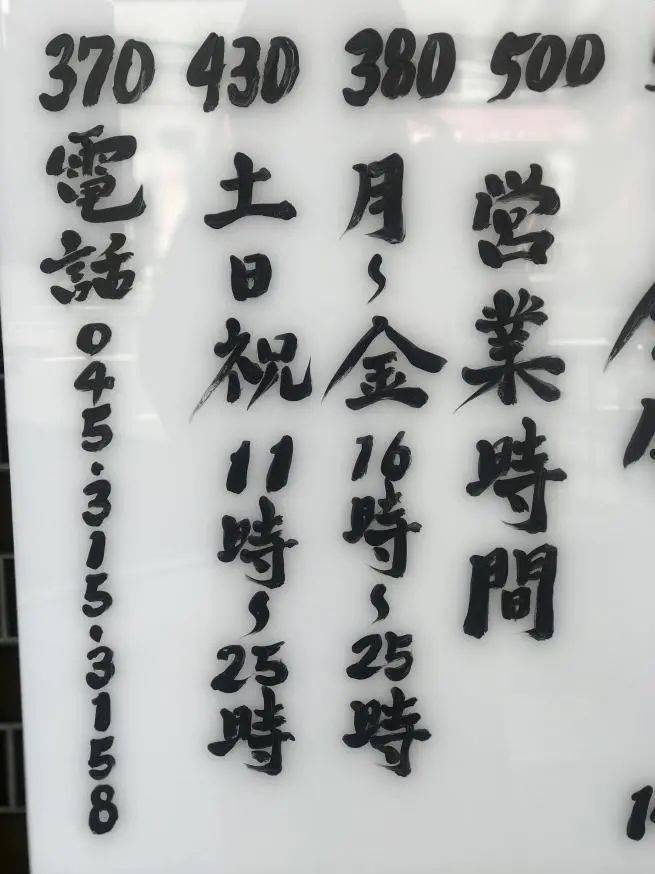

以前去日本旅行很多次,都没发现在时间上有啥异样。第一次看到店面营业时间至25点甚至27点的时候,觉得特别有趣,专门跑去问了语言学校的老师,老师也很意外,表示没注意有这样的时间表达,所以也不知道怎么解释。

后来专门探索了这个问题,发现街面上会用这个“扩展时制”的大多是居酒屋、拉面馆这些持续营业到深夜零点之后的店铺;一些夜景观景场馆公告也会说营业到25点,24点截止入场;电视台午夜放送,有些节目会一口气放映到28点;甚至有的地铁电车时刻表和国立天文台都用过30小时制,就是直接延长24小时之后的时间,1点到6点分别用25-30点来表示,日期的切换也从早上六点之后开始。

这个日本特色时制据说是为了表示一段不能分割的完整服务时间,也避免给深夜工作者或者习惯看深夜节目的人因为日期更换造成不便。个人觉得“23:00—26:00”确实比“23:00—2:00”看起来更容易理解,也带着一种“今日事今日毕”的意味。

你不必带着行李上路

不管是在日本的机场还是车站,吃力地带着大件行李箱的大概率是外国人,我就曾经吭哧吭哧拖着大箱子从成田去横滨,费力地挤在通勤时间的电车上,被无数诧异的目光打量过。当时我还奇怪,怎么日本人最多就带个登机箱出门呢,他们的行李都去哪儿了?

这个疑团在某次去京都的时候揭开了。因为在京都停留的时候要换几个酒店,日本的酒店一般都是上午十点退房,下午三四点才能入住,带着行李去景点不现实也太累了;先送去下一家酒店或者寄存在上一家,都有可能打乱你的旅程安排,毕竟旅行的时候经常都是早出晚归的,中途跑回来取行李也很耽误功夫。日本的朋友就告诉我,说你可以退房的时候让酒店把行李直接送去下一家酒店,你空着手去玩儿,晚上再去酒店入住就行了。我去前台一问,果然可以,这服务大概收费几十块人民币,也不贵,当时就为日本酒店业的贴心服务赞叹不已。后来在京都买了大包小包的东西要带去镰仓朋友家,也是跟行李一起寄过去的,这样坐新干线也好、各种转乘再复杂都不怕了。

开始以为这不过是酒店增值服务或者快递公司的普通寄送业务,后来住下来才知道,行李寄送在日本是一个专项服务,你可以叫物流公司上门收取或着直接把行李送去家附近有“荷物を送る”标志的便利店(711、全家、罗森……),可以寄到你指定的任何日本国内地点。物流公司在机场还设有专门收寄行李的服务站,你可以下了飞机直接把行李托运到酒店或家,再去坐电车(毕竟有钱从机场打车或者有司机接的阔人是极少极少数);也可以在坐飞机之前,提前把大件行李寄到出发大厅去,在检票柜台附近取了直接托运,非常便捷,收费也很合理,怎么都比你狼狈不堪地拖拽着一堆行李出门合适。

这个服务的起源大概是上世纪日本经济的繁荣时代,日本商务人士都酷爱(或者社交必需)打高尔夫,而且是全国各地飞着打,背着大大的球包和各种球杆出门辗转,既不方便也不现实。所以就出现了寄送高尔夫球包的服务,从家里直接运去球场或者酒店。所以到现在为止,服务单上“高尔夫球包”都是独立的一项,地位超然。

这次疫情期间,客人担心送行李的人员传染病毒,ヤマト公司(就是那个标志是三角脸黑猫的公司)还特地推出了无接触服务,取消了以前必须的盖印章签收手续,寄的时候也可以提前放在门外,服务人员直接来拿走即可。

这是日本让我最喜欢的一项特色服务。让你觉得自己离优雅出行又近了一大步。

继续工作的老人家

日本老龄化严重,我就曾经看到路上的干果商店招聘仓库管理人员,注明65岁以下。仓库管理员,可不光是看大门的啊,还是需要一定体力的,居然也会招聘如此高龄的打工人员,可见社会缺少劳动力到了什么地步。

多年前有次在筑地市场附近喝咖啡,老板夫妇大概都超过了八十岁。日本人因为饮食比较健康,人都比较精干显年轻,七十多岁的还是挺精神的。这对夫妇老得端着咖啡都会让人担心,但还在开店。

对日本的社会养老制度了解甚少,不知道他们是否因为养老不易而坚持劳动,“活到老工作到老”的情况还是很普遍。朋友的婆婆,是日本经济腾飞的“黄金一代”,大学学西班牙语和艺术,年轻的时候也算走遍世界,后来跟着海外派驻的丈夫照顾家庭。等先生退休,子女大学,开始按自己的心意活,在六十多岁的时候,成为日本最高龄的瑜伽教练,还被《朝日新闻》特别报道过。先生也接受了各种返聘和一些社会职务。日本人初次见面还是有交换纸质名片的习惯,老爷子的名片上密密麻麻地印着各种职务,一看就是忙于发挥余热。

总体来说,日本的老人家是比较有钱的,九十年代泡沫经济之前是日本“买下全世界”的黄金时代,就像有个台湾朋友的爸爸形容台湾七八十年代的情形——“钞票淹到膝盖”。日本人在那个时候,拼命地工作,为自己和社会都创造了极大财富,当然“过劳死”也是那个时代的产物。所以坚持工作大概率还是一种习惯,一种不服老持续努力的精气神儿。

车上载着炉子的烤红薯

在日本遇到三次烤红薯,都留下了深刻记忆。因为流动的商贩就很少见,何况车上载着炉子,燃着熊熊火焰,沿路叫卖。不同的是三次看见的车型都不一样,各有特色,我把它们分别命名为“文艺版”、“传统版”和“时尚版”。

第一次是从银座溜达去东京塔,黑黑的小街里,突然看见一辆小号大篷车,车厢只有个框架,炉子占去了车厢一半的空间,炉火正盛,车厢另一半还堆着整齐的方形劈柴,仿佛时刻等着添入炉膛。车厢尾部的右上角,挂着透出温暖黄光的灯笼,写着“焼いも”(烤红薯)。在寒冷的冬夜、昏暗的街道上停着这样一辆冒着热气香味的小车,就像卖火柴的小姑娘隔着玻璃看见的烤火鸡,散发着难以抗拒的气息。摊主头发有点长,是短发的极限长度,穿着黑色棉服,戴着手套的双手背在背后,站在车厢后侧,入神地看着炉火,一动不动。背影像许巍,有点淡淡的忧伤。东京塔巨大的塔身亮着灯,就在前方不远处,像舞台布景,增加了这辆小篷车的戏剧感,而老板是怀才不遇的失落人。

第二次遇见则要平凡得多,就是某天从学校放学出来,一辆顶着两个无字的红灯笼、同样载着炉子和劈柴的小货车从身边徐徐开了过去,车身没有任何的字,循环播放的叫卖录音也听不明白在卖什么。叫卖声有点像我们传统的“磨剪子锵菜刀”之类的,一路回荡。我跟在后面慢慢往家走,看着炉子和柴火,突然反应过来这可能一辆卖烤红薯的车。就像要回答我的疑问,小货车开着开着突然停下来,副驾驶座下来一位戴着灰色毛线帽和口罩的老人,径直走到车尾,打开烤炉,拿出几个红薯,又装了几块柴进去。这辆银灰色的小货车和带着灰色帽子穿着灰黑色厚厚旧外套的摊主,衬着灰灰的天气,一切都让人想起我们小时候爆爆米花的大叔和他的小车,就是干净多了。

第三次跟烤红薯的相遇非常惊艳。在横滨著名的地标红砖仓库外,车水马龙的大路边,停着一辆非常小巧的马自达公路之星跑车,敞篷、枣红色的金属漆很有光泽,主人就站在跑车旁,头发在鸭舌帽后面扎成一个小揪儿,卫衣的帽子从双排扣呢外套里面翻出来,围裙像纱笼罩在长裤外面。全身都是同色系的深浅搭配,讲究又大方。跑车的后备箱车盖上装了一台烤炉,支着两根铮亮的烟囱。烤炉上同样挑着一个写着“焼いも”的黄灯笼。车身上还靠着一块手写的牌子“营业中”,配着烤红薯的图片。车尾部分贴了个Slogan“えるろこロド芋”。短短的一句,直译却特别复杂,“えるろこ”是从西班牙语翻译过来的“奇怪的、怪人”,“ロド”是因为这款跑车叫“ロドスター”(公路之星),又是跑在路上做买卖的,所以一语双关,整句话的意思大概是“怪人在公路(车)上卖烤红薯”,七个日文字简直藏着一个小剧本,让人觉得不是卖烤红薯,而是艺术家的行为艺术。

本文来自微信公众号:三明治(ID:china30s),本文来自每日书,作者:朱麦兜,编辑:二维酱