扫码打开虎嗅APP

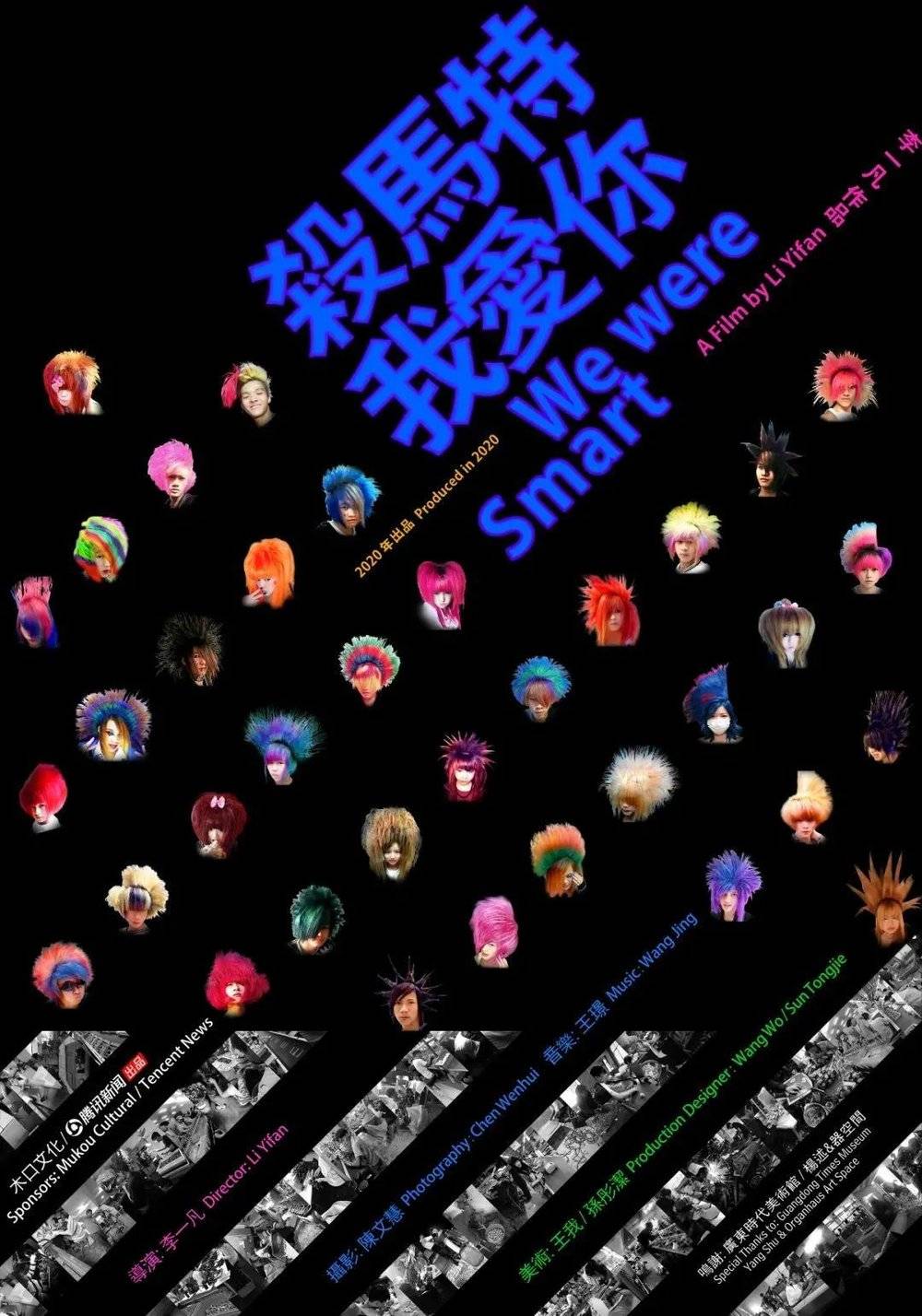

本文来自微信公众号:三明治(ID:china30s),作者:若冰,受访者:李一凡,头图来自:《杀马特我爱你》

十月底的一个周五晚上,在清华大学学生活动中心地下教室举行了一场《杀马特我爱你》的小型观影活动。影片放映结束后是讨论环节,几个同学带头积极发言:“杀马特审美level不够,工人阶级需要被启发与解放……”场下有些哗然,同学又补充道:“当然,我是能理解他们的审美的……”

也有人提到三和大神:杀马特搞头发目的之一是求偶,仍然有主流的欲望,而三和大神则属于无欲无求的一类; 看趋势,杀马特逐渐消亡,三和大神在未来可能会变多。

前面发言的同学又站起来说了些晦涩难懂的话,有些说教姿态。大部分人只听着,没有吭声。讨论终究没结果,同学们不欢而散,结伴去买夜宵了。

自2019年12月《杀马特我爱你》第一次在广东时代美术馆上映以来,这部片子在不少学校、美术馆、机构等进行小范围放映过,也有过大大小小的讨论,但观影人数极有限。我不知道石头一个个投到汪洋大海里时,能溅起多大的涟漪。

但导演李一凡仍在不断收集石头。从2005年的《淹没》到2009年的《乡村档案》,再到今年的《杀马特我爱你》,李一凡始终聚焦在城乡矛盾,试图去记录中国从前现代踏入现代社会时产生的撕裂与痛苦。

作为一个艺术家,他似乎有敏锐的挖掘能力,能看到那些我们习惯的、麻木的、被遮蔽的但却极不合理的东西。但李一凡说,这种对乡村的关注与洞察,更多来源于他的成长经历。

李一凡生于文革开始那年重庆的一个高校家庭,他从小在四川美术学院长大,1991年到北京中国中央戏剧上大学后,又重返川美工作。

20世纪下半叶的重庆还是座刚刚踏入现代化进程的山城,川美则位于崇山间。从小生活在城乡结合部的经历让李一凡天然与周围的农村、工厂生长出丰富的社会关系。

那时美术界盛行画农村,俗称“乡土”,川美常带着他们去那些可能一辈子都不会去的地方,比如贵州最穷的前西北、川东彝族人生活的大巴山。从北京上海到贵州山区到四川大凉山至少有200年的差距,这是他十六七岁在美院上附中的时候就知道的事情。

这种“肉身体验”对人的影响由此可能延续一生。“肉身”起源于一个佛教用语,李一凡在2010年代初最早在艺术界提出这个概念,强调艺术家亲身到社会现场去观察、体验、记录的一种研究方法和实践。

那时,就“肉身体验”在艺术界曾有一场大讨论,从此艺术分出了两条背道而驰的道路——一条指向后现代,前沿、先锋、脱离现实; 另一条则扎进社会现场,具体、在地甚至粗粝。李一凡选择了后者。

从2005年,和鄢雨共同制作纪录片《淹没》以来,李一凡一直拍摄独立纪录片。但他的电影从未在院线渠道大规模上映,常常以观影会的形式呈现给来自全球各地的小团块的人群,通常免费。

观众数量少、免费放映所对应的是拍摄资金筹措的困难,但他总抱着自由的心态去拍摄。一部纪录片拍上两三年,是很正常的事。

《淹没》讲述的是2002年为保证三峡水库第一次蓄水成功,奉节老县城搬迁、毁灭的全程故事。后来,他又拍了《乡村档案》,讲述一个混杂着极端普及又极端世俗的宗教、缺乏威权与意义感的普通西部农耕社会。

最初在接触“杀马特”这个选题时,李一凡在广东东莞石排镇杀马特聚集地住了三个多月。他以为自己要去拍反消费主义的审美自觉,后来发现并不是这样的。

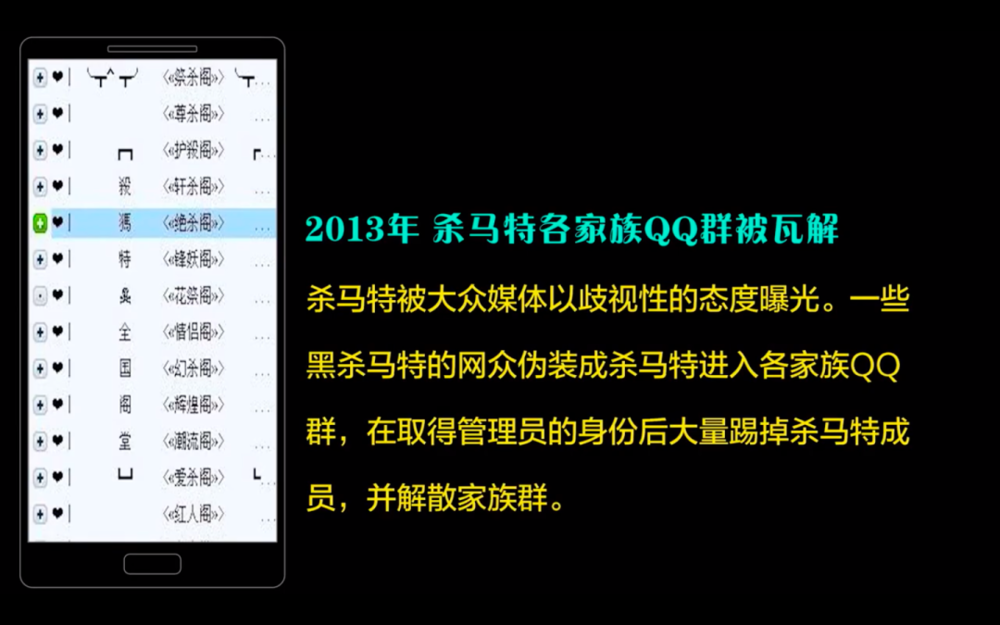

2007前后,一部分以在夸张发型为特征的农村打工者在QQ上爆红,在13年以前数量达到巅峰,后来因为突然的网络舆论打压而迅速消亡。而这群人绝大部分是90后农民工二代,中小学辍学来到东南沿海打工。

杀马特代表的,比自我表达、社交货币、情感联结更多,而杀马特背后,也不仅是留守儿童问题、劳工问题与城乡矛盾。

除了纪录片导演,李一凡还有艺术家的身份。2014年9月,他曾与葛非、葛磊、满宇等艺术家发起“六环比五环多一环”的调查项目,在此区域内的任一村庄进行田野调查, 发掘都市体制中边缘地区的混乱拥挤与丰富迷人。

现在,李一凡每年在川美集中上课一段时间,其余时间能够比较自由地去拍摄、探索,扎进农村里,常常一住就是几个月。他也曾拍过劳动法、猪肉等主题,有时因为“没拍够”而放弃,有时因为种种限制无法完成。

就像在北京金融街的摩天大楼里所感受到的束缚一样,他强烈地感受到现在表达空间的不断收紧。

“但我总是预设自己是自由的,先去拍,拍出来再说吧。”他这样说。于是,艺术展、纪录片、活动,他选择用几十年的人生去不断验证、发现、展示,即使带来的改变可能微乎其微。“能做多少做多少”。

李一凡觉得自己有些像西西弗,抱着这样一个既悲观又乐观的心态去做事。

三明治对话李一凡

为什么要做杀马特?

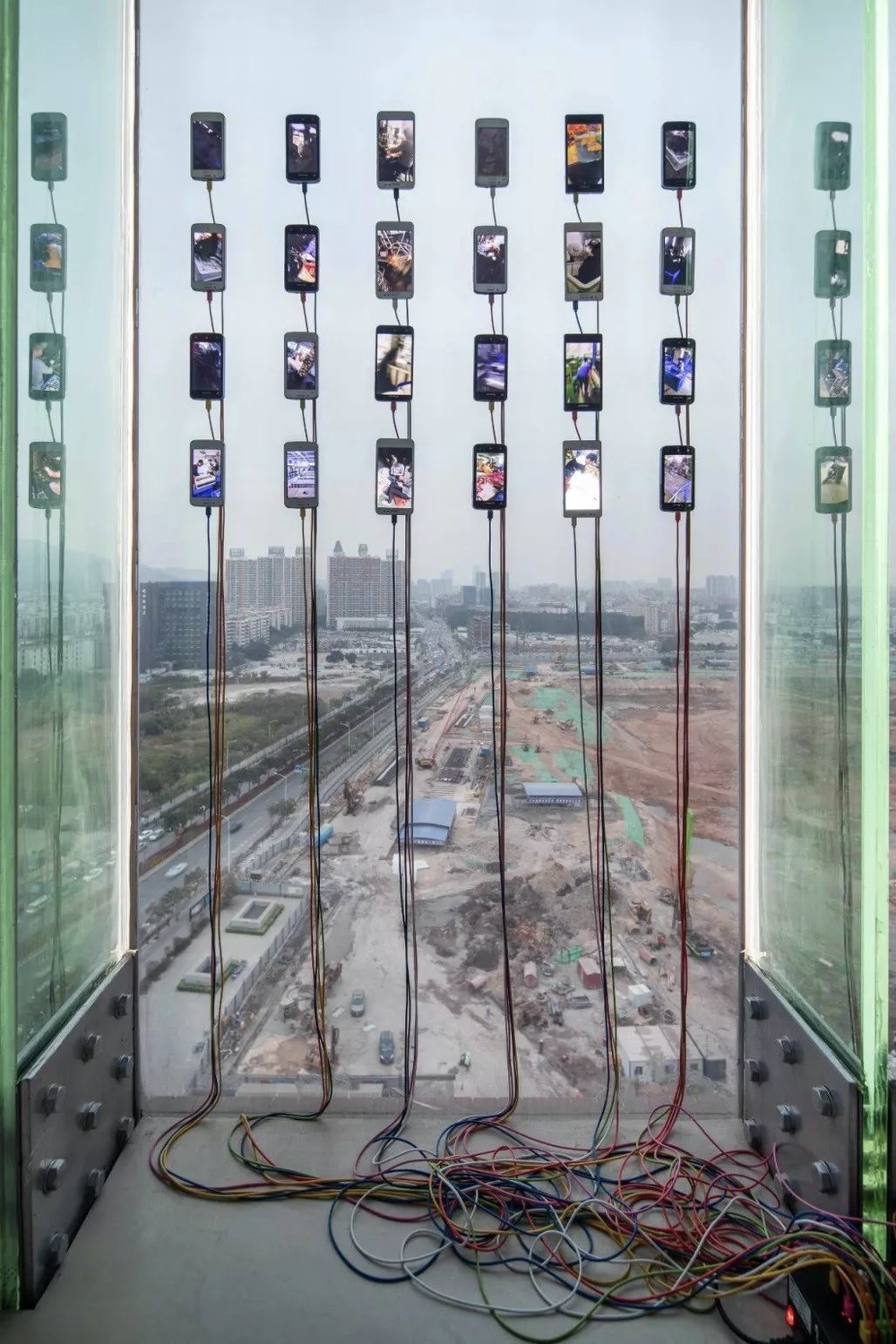

三明治:在您的展览《意外的光芒》上有一个手机装置,数百部二手手机中正在播放工人自拍的短片,后面刚好是工地。是巧合还是设计过的?

展览海报:意外的光芒

李一凡:做装置肯定要根据场地具体情况来做,肯定是设计过的,如果没有工地的话,可能手机的展示方式不会是那样的。

那里以前就是一个城中村,有一大片一大片的工厂,现在已经挖掉了,剩下一个大窟窿。所以我就把手机安在窗户上,让两个时空正好叠在一起,让那些熟悉工厂环境的人可以重新回顾当年这个地方是什么样子的,包括我们的现代化是怎样得来的。

数百台手机播放着被淹没在算法中的打工场景,而窗外的工地则是现代化遗留的另一个时空

手机中间所播放的血汗工厂与沿海加工企业,是这种东西带来了我们后来的城市化,带来了我们整个现代化。广东的发展是靠这些沿海加工企业,或者我们说的血汗工厂赚来的。我们不能忘记,是有人付出了很大的代价才获取的。

但我们通常都看不见,它是被遮蔽的。

三明治:从您之前拍摄的《淹没》,讲三峡建设背后强制被拆迁的人,到现在的杀马特,我们今天所谈论的发展,是不是都是以遮蔽那些被牺牲的群体为前提的?

李一凡:我觉得整个现代化的过程中,城乡激烈冲突的过程中,有很多人付出了代价。这个代价其实我们要正视它,因为回避这个问题,它会反噬社会,还会带来最后想都想不到的问题。这是一个精英的看法。

另外一个,从人的角度来说,中国社会分层得这么厉害,有太多的人根本不清楚这个社会是怎么来的。我们的历史中,60年代70年代是穷成什么样子的,改革开放以后是怎么开始的。

我们都会去看到一些特别伟大的人,但是每个人的历史、每个人在这个过程中间付出的东西,其实才是真正的一段历史。但这段历史往往都被忽略了。

我看见他们发的一些视频。每年过年离开的时候,儿子女儿不让爸爸妈妈走,那种骨肉分离,这都是代价。

但是我们都不知道。我们可能拿一条手机充电线,几块钱,但工人在焊接的时候,电线细如发丝,有多少人眼睛出问题的时候,你觉得那条线特别容易吗?

我觉得这个社会好奇怪的。石排镇下面厂里面特别多焊电线做插座的,他们做一个东西,几分钱一毛钱。片子里边要自杀的那个女孩一天贴几万个标签,一个标签几厘钱,就这么一直贴。

那么年轻的时候,所有成长、学习、玩耍的机会,整个对未来的想象等等,都得通通牺牲掉。

但这个社会就像没看过这些被遮蔽的部分。我想要做的,是要让被遮蔽的东西被看见。

三明治:很多人会带着一种比较精英的视角,认为他们虽然知道,但是这些跟自己也没什么关系,自己也做不了什么,自己为什么要为他们去痛苦。

李一凡:是,这其实在今天很主流,大家都自己忙自己的,不关心这个社会是什么样子,其他人是什么样子。

当然这有很多原因,不仅仅是一个冷漠的问题,也不仅仅是对于事实真相的不了解的问题,也包括了包括我们在公共领域说话有困难,去调查真相、发现真相有困难,所以造成了很多人“反正都做不成,干脆就算了”的一种惰性。

今天艺术重要也在于,它可以找到一些创造性的表达方式,创造行动的可能性。

它不是一个数字一样的东西,不是告诉你有5000万人在流水线上。艺术有一种感知的力量,让你体会到那种痛苦,造成情感的重新分配。

杀马特的自由:从审美自由开始

三明治:在《杀马特我爱你》中,有一些非常有冲击性的色彩和造型。您作为一个艺术家的视角看来,是否认为杀马特也带有某种艺术性?

李一凡:艺术不是说好看不好看,夸张不夸张,艺术好不好,我认为要看表达是否准确,目的和方法之间要有一种特别准确的表达方式,看到夸张审美和内心压抑之间的关系。

杀马特最让人感兴趣的地方就是它的表层和内核是反的,这恰好是我创作中间的一个核。因为我们习惯的审美、习惯的看问题的方法、习惯以为世界是什么样子的那种惯性,让我们以为杀马特完全是另外一个东西。

这种惯性遮蔽了太多东西。像精神分析的一个症状一样,我们通过这个症状去发现症状背后的原因。

三明治:有人认为这种症状是需要被“医治”的,您同意这个观点吗?

李一凡:你也可以把它理解为一个现象。精神分析有很多的症状,并不等于这种症状是需要医治的。症状就是一个现象,有某种原因造成。

三明治:观察到很多当年的杀马特现在在发廊工作,留着在目前来看也是很新潮的发型。曾经的杀马特是否仍然在追求自己在外表、视觉上的独特性与异质性?

李一凡:我们有时候会站在特别精英的角度去看问题,觉得好像别人就不该想象这些事情。我觉得什么人都有对未来、对未知的想象的能力,每个人都有权利热爱美好。

每个人对于未来的好生活,对于自己帅不帅、时髦不时髦,都是有想象的。审美的自由是人一切自由的起点。

我们经常忽略这个东西。有时候你到工厂去看着工人戴着口罩,其实是一种时尚,他是看见韩国哪个电影里面有工人戴了个口罩,口罩是黑色的,怎么戴法,也有讲究的。

年轻人都会有这个想法的,它可能跟我们流行的一个LV包包不一样,但是每个人心里都有这个部分的。

所以我觉得包括他们选择这种奇怪也是一种权利。有些人不愿意进工厂,还热爱头发,他们能够从事的事情也非常少,理发也是一个比较容易学会又可以养活自己的手艺。很多杀马特的小孩,确实也热爱这个东西。

其实杀马特跟广大工人相比还是有一点点特别的。我接触的杀马特,可以算工人里边有一点文艺的。他们接触到一些好看的东西,借助一些视觉元素,有一些对自由、对个性的追求。

他们不完全是逆来顺受的;他们有一点脆弱,对于社会的压榨与苦难比较敏感;他们有点叛逆,不愿意跟父母过一样的生活。他们不光只在乎使用功能,还在乎审美。

东莞石排镇金丰溜冰场,正在进行时的杀马特

三明治:但是现在很多工厂会对这些杀马特的发型赶尽杀绝,规定杀马特发型不能来工厂上班。您觉得他们以后还会有自我表达的空间吗?

李一凡:现在自我表达的空间肯定是缩小了很多。从大概2013年开始网络整顿,消除低俗,在整个网络系统包括在社会里面,这些自我表达意愿和表达情绪的空间都被堵上了。

而且在整个舆论引导中间,让更多还想保持原有个性,希望宣泄情绪的人觉得自己是错的,让他们从审美上、认知上被强烈地规训。

但是这种痛苦,在流水线上的孤独感,离开父母找不着存在感,这些感受其实从来没有消失过,它可能会变到游戏里去,或者变成什么都不做。

有好多打工小孩啥也不干,不愿意回家,也不挣钱,呆着混,就打游戏,刷视频,到年底干两个月,然后回家。这样的人也很多,只是他们宣泄的方式变了而已。

三明治:那很多互联网大厂,有的用游戏来赚钱,有的用短视频或新闻来赚钱,是不是其实都是在赚他们的钱?

李一凡:肯定的。每个打工小孩都在干这两件事情,不在快手就在抖音,而且大家都买了大王卡,用的都是腾讯的东西。他们花了大量精力耗在这个上面。前几天有个杀马特老跟我借钱,十一放假也不去聚会,就打通宵游戏消耗时间。

我觉得今天的技术,特别是互联网技术,对人的剥削,特别隐蔽,特别分散。你感觉它好像特别政治正确,宣传的都是正确、平等、博爱、民主、尊重女性,但是它其实只是为了增多流量,把更多的人吸引进来,然后大家在这里无形地被剥削。

这几十年,最赚钱的不都是这些互联网大公司,技术公司,讲特别多的政治正确,为什么钱都跑他们那去了呢?反新自由主义的人,不就是做全球化,做互联网公司,还有美国东岸那些搞国际贷款,放高利贷的,搞金融杠杆的人吗?所以这个事情我觉得特别混乱。

前一段时间的外卖骑手、滴滴司机等等,这种剥削其实都是非常隐形的。我们感觉不到,但是它实实在在地发生,让很多人越来越穷,让很多人变得越来越没有机会。

不管怎么样,80年代90年代初进城打工的人,很多还是有一些最后发财买房的机会,到今天一点点机会都没有。甚至很好学校毕业的年轻人,一点机会都没有。

三明治:刚开始大家都觉得好像可以在互联网上很自由地去发声,微博上也经常看到很多人有各种各样不同的观点,也有非常多情绪化的论点,这是一种新的发泄吗?

李一凡:我觉得那是公共平台。打个比方,美国两个总统吵架吵得很厉害,我们往往会觉得他们素质很低。我们其实有时候忘记民主的第一个前提叫做让投票的人充分了解情况。不怕说坏话,不怕有过激,但是在这种过程里,大家会有一个充分了解情况的过程。

但在公共空间里边,大家都是拍脑门乱说,反而就没有真相,大家只是一个非常不靠谱的一个态度、立场、站位、符号,都不能具体地来谈问题,脱离语境,脱离事实,脱离调查,在那儿一顿乱吵。

今天的互联网不就是这样的吗?说很多废话,自己的事情都搞不清楚,为川普是否当选撕破脸,但是就在眼前有一个非常具体的事情却不去关心。

比如黑命贵的时候,有很多人吵得很厉害,但是从来没有一个人去看真正在广州的黑人是什么样子的,该讨厌还是要讨厌,他们在具体生活里面从来没变过。

我们全部变成为一些不具体的概念而活的人,根本不了解那边具体发生了什么,对我们能够了解的事情却毫无兴趣。

三明治:除了杀马特,现代社会诞生了很多新的对主流审美的反叛,或者说形成自己的独特审美。比如“土酷”“国风”“二次元”等亚文化,它们是现代的一些新可能性吗?

李一凡:在社会构成上面做这些事情,只要不妨碍别人自由,不影响整个社会,我觉得都可以做。虽然我们看着好像它没有什么价值,没有什么创建,但正是因为有这种自由的氛围,才会给人提供实验的勇气,会增加天花板的高度。

对于各种异端、非主流的容忍是非常重要的,这是一个社会真正可以发展的可能性,只要不伤害别人的自由。

但是如果亚文化被景观化,变成一种消费社会的幌子,遮蔽真问题,造成大家没有思考能力的话,就需要警惕。

社会应该容忍这些东西,但是他们自己也应该明白这个东西是什么,他们也应该自己明白,亚文化也可能成为消费主义的工具,让人变得失去自我。

三明治:但其实这种反思力正是现在很多人非常缺失的。

李一凡:现在大家很少警惕消费社会和技术给人带来的异化。我们2010年在重庆做过一个叫外省青年的活动,很多年轻艺术家对这个事情进行反思,提过一个二手经验的问题:当我们的经验都来自于网上,都是被修改过的二手经验的时候,我们其实会有特别多的误读。

面对这种状况,肉身经验就特别重要。

杀马特、工人与公共表达

三明治:因为社会的主流价值观还是一种以金钱为主要衡量标准的价值观,所以那些既得利益者掌握着话语权。它们去包装自己想要的利益,所以话说得再好听,可能也只是为了维护他们自己的利益,没有人在意真正的被害者。

李一凡:是。但是它们是怎么获得这个权利的呢?它们这些权利是怎么来的呢?这一系列的事情里边,某些潜规则,某一些什么被遮蔽掉了。

甚至今天当发现我们的外贸有些问题的时候,深圳会重新修改劳动法,允许工人长时间加班,这种简直是倒退的行为,到底是什么原因呢?

为什么一出问题,所有的代价得让工人负担?为什么最后的祸事都落在他们头上?是因为他们钱很多吗?是因为工人过得很好吗?为什么不可以别的阶层来付这个代价?有钱的人为什么不付代价?几千亿几万亿的公司为什么不来负担一下?

为什么那么怕他们受损失,就不怕工人受损失?

三明治:现代社会弥漫的是一种非常极端的个人主义,人只要关心自己的利,没有人愿意谈公共问题,没有人愿意来做这些事情。

李一凡:但是为什么这种东西不能成为一种主流的声音或者一种主流的判断呢?我觉得这个时代愿意说出这种话的人应该是很多的,也有人能够发现这种真相的。

我觉得变成这样的一个很重要的问题是我们的公共领域已经没有这种事实真相了,没有人可以在公共领域里为这些人代言,或者做出一些实质性事情的时候,只能是个人主义。

整个社会没有形成公共话语平台,这才是很要命的。不是所有人都不愿意去做,而是你做得不到奖励,还可能带来祸事。自然会逆向选择,这个社会就会变得越来越没有道德,越来越个人化。

三明治:您也做了这么多观影活动,接触过这部片子的观众大概都是一些什么样的人呢?

李一凡:我觉得参加最多、最喜欢看这个片子的是80后和90后,95年以前出生的,到85年以后出生的这10年的人,就是25~35岁这一个阶段的人。而且有特别多的人可能根本就没见过工人,但觉得自己有各种各样自由被剥夺的那种同感。很多人都是自己曾经想过选择,没有敢做出选择。

不管哪个阶级,都有一种自己被剥夺的感觉。我觉得年轻人在不断地被正规化,比如在学校要求老师和学生不断地填表。不断规训你的行为,城市修得越来越整洁,一些阶层的人在这里活动,另一阶层的人到那里活动等等。这样的规训在有形和无形中间不断发生,它其实就是对人的一个剥夺。

比如说深圳深南大道两边,车跑得很快,根本就没有人,你会感觉深圳人很少,但是你看城中村里边人多得不行。但城中村里边的人都不到街上去,因为自己穿得也不好看,到那街上也呆不住。那么整洁那么好的地方,它没有可以供穷人呆的地方。它也都是规训。

我前年到北京来,到大望路,金融街那片,在这个尺度里面,你怎么有自由?

艺术家一定要有肉身体验

三明治:从重庆下岗工人到三峡,到乡村档案、北京五六环、杀马特,您是如何挖掘和发现这些东西的?是否和您个人接受艺术教育的背景有关?

李一凡:我觉得这跟学美术学戏剧也不是真正有关。大部分艺术会做形式美,但我强调肉身体验。

我从小住在一个城乡结合部,周围有农村、工厂,有各种各样很丰富的社会关系。我知道从北京上海到贵州山区到四川大凉山,至少有200年的差距。更多城市人可能一生都不会去那里,最多只是一个观光而已。我们当年去体验生活,采风,是跟他们有一种肉身上的一种接触,一种感受。

所以这几十年我也反复地去向下看,反复找那些东西,碰见这种东西我就会感兴趣,三农问题、乡村教会、乡村的精神世界,各种各样我都会去了解,我就会一直带着一个研究的眼睛去体会他们在做什么。

我觉得实证对于中国知识分子非常重要。不是文革的改造或者上山下乡,而是一种主动去研究、考察、证实的工作。

东莞的石排公园就是杀马特聚会的一个公园,每年长假的时候,你会发现有几万南方少数民族,主要是壮族、苗族,在公园里面唱山歌、对歌、摔跤,有各种少数民族的活动。而且他们每年只有放长假的时间,就像赶苗村三月山一样,那么热闹,那么欢喜。

这就像一块飞地,多有意思的现象,但从来没有一个人类学家或社会学家愿意去看。那么多少数民族在一个异乡,永远不可能在这里买房子,永远不会成为这个城市的一部分,但他们在石排公园临时地回到农耕社会,回到熟人社会,用自己的方式求偶,多有意思。

但是没有一个人愿意去看。

三明治:您当时是怎么想到要用纪录片的形式去把这些东西给纪录揭露出来的?

李一凡:我觉得不是想着去揭露,应该还是记录。我们在重新发现那些被忽略的盲点,而不是去介入,我没有特别强烈的批判性。虽然批判很重要,但还有太多更基础的工作都没人去做。最普通工人的最基本情况,比如杀马特,其实都没人知道。

比如,南方人均耕地不到一亩,北方人均耕地不到两亩,这些基本上是常识,但多少人知道?比如,中国的土地都是缺钾的,我们每年得从加拿大进口大量钾肥,如果加拿大不给我们进口钾肥的话,我们的粮食产量会降低很多。

今天公共资源也是全都分配在权力中心附近,哪里有权力,哪里有公共资源。为什么大家都跑北京去?因为北京资源最多,最好的教育、最好的医院、最好的所有都在北京,北京怎么可能人不多?乡村在权力末梢,什么公共资源都没有,它就被忽略掉了。

不光权力忽略它,实际上整个社会也忽略它,整个价值观也忽略它。

这个在今天可能比很多其他的东西更紧迫。从农耕时代进入现代社会的过程中各种各样的问题都还没解决,后现代的毛病,比如抑郁症、空气污染又来了,我们夹在中间,首先得知道我们从前现代进入现代社会有哪些问题,有多么急迫。

三明治:很多人来看了这部电影,但还是没有您刚刚所说的那种肉身体验,还是没有去过真正的农村,没有跟这些工人有接触,短时间内好像引起了在情感上的同情或震撼,但很快就消失不见了。

李一凡:我觉得让任何人都去用肉身体验也不现实。艺术就是传达感性认知的,它不是一个数字,不是一堆文字描述,它就是一个感性认知。感性的改变才是根本的改变,是不带利益的情感上判断的改变。

但我觉得创作者或研究者需要直接的肉身体验。作为知识分子的几个基本要求,逻辑性、批判性、实证性。所谓肉身体验,在文科中,就是一种实证性,要去在地地做一些调查。

因为我们的书本、从西方拿回来的概念等等,有太多和这些具体的表象不一样,或者具体的表象被遮盖了我们今天的书本上。在我们的大众传播中,乱说的东西太多了。它一代一代地影响所有的学生和整个社会的认知。

怎么办?就是一点点地改变,让更多的人知道正确的是什么样子。但在这个时代,我不追求所谓的轰动,也做不到。我能做多少做多少。经常说不做白不做,做了也白做,白做也要做,保持这么一个心态在做事情。非常悲观,但是又是很积极的感觉,有点像西西弗。

三明治:您觉得现在大学生会去关心这些社会现实吗?

李一凡:很少。今天很多学校本身跟社会隔绝了,跟最正常的普通生活隔绝。然后学校大量的规定,把学生大量的时间被很多行政填表填满了。大学生其实也很难有时间或者有心思去想这些事。

每个人都还有别的压力,比如奖学金、升学问题、成绩、纪律、与父母相处等等,很多实际具体的问题也存在。

但是我觉得,一个人不懂得社会,不清楚自身的处境,做不好艺术。我经常跟学生说,要做艺术至少不能忘记两块东西。第一,一个真实的艺术史是什么样子的,你得对照它,得知道哪些是已经做过的,哪些还存在可能性。

第二,我们自身的处境。一定要去主动回应自己的处境,才能做一个作品。如果连自身的处境都没有,就只是在前人的上面抄袭模仿,没有创造力。要知道自己的处境,你一定得是一个观察者、体验者、感知者,甚至是一个行动者、参与者,甚至就是那个主体的一部分。

三明治:听说最近在剪一个知识分子的片子,可以简单聊聊吗?

李一凡:17年到18年在深圳建筑双年展,我们自己有一个分展场在罗湖清水河的一个城中村边上,做了一个临时艺术社区,3个月,成百的艺术家在那个地方跟城中村里面的村民交往,做一些艺术和思考。

我最早是想做一个汇编,但后来发现也挺精彩的,就剪成纪录片了。我想看到我们这种希望借助社会实践的知识分子和艺术家在这个背景下面是怎么工作,怎么思考的。也不一定能出来。但我总先假定我是自由地去做,做了再说。

本文来自微信公众号:三明治(ID:china30s),作者:若冰,受访者:李一凡