扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:Nature自然科研(ID:Nature-Research),原文作者:Chris Woolston,头图来自:unsplash

本文是首届《自然》博士后调查系列的第二篇,揭示了学术界最不稳定群体的不安心态。

首届《自然》博士后调查显示,全世界的博士后研究人员对他们的职业前景、工作量、工作文化等问题感到不确定、不安以及巨大的困苦。

这项调查试图搞清楚博士后面临的最主要的矛盾,并从来自93个国家的7670名博士后研究者那里获取了自述信息。20多年来,博士后被美国国家学院和经合组织等机构称作学术界的无产者——工作不稳定,收入很差,获得终身教职的道路充满未知。

Miguel Monkc

虽然面临着不确定性,博士后还是坚持他们的工作。十分之六的受访者表示他们对自己的职位感到满意。他们也在坚持自己的梦想。即使在疫情迫使全球大学缩减招聘职位甚至招聘停摆的情况下,大约三分之二的受访者(其中80%目前在北美或欧洲工作)依旧把学术研究视为理想职业。

调查还发现了博士后对现状和未来的普遍焦虑。当被问及博士后是否满足预期时,32%的受访者表示不及预期,只有12%的人表示超过预期。超过一半的受访者(56%)对自身的职业前景表示悲观,不到一半的受访者表示会向年轻时的自己推荐学术界的工作。一位受访者在留言区指出:“(博士后)没什么选择了。”(见“博士后不被看重”。)

博士后不被看重

调查的留言区展现了博士后每日生活的消极面和少数积极面。因长度和表达的关系,一些留言经过了少许编辑和翻译。

我们需要重新思考博士后在科研中的作用。博士后绝对没有得到应得的回报,有时甚至还不如研究生。博士后在科研中承担了关键角色,也是所在系所的研究推动力量。—— 一位来自南非的生物医学研究者

博士后处于一种很难打破的“利益冲突”立场之中:你在某些项目上投入了数年的热情和专注,献出了你的一切。你的PI利用你的研究和才华获取了数百万美金的经费,但是你却什么都没有得到,连渣滓都没有。—— 一位来自美国的细胞生物研究者

博士后没有被当成正式的教职员工,而被当作研究生看待。尤其是对于那些跨学科的博士后,比如我来说,很难参与合作项目,因为信任度很低。—— 一位来自中国的生物医学研究者

我很享受我的博士后工作,这就像再做一次博士研究。但是因为已经完成了博士学位,就不会有完成论文或其他学位所需要求的压力。—— 一位来自加拿大的遗传学研究者

我的薪水还没有小丑多(小丑在美国一年能赚5.9万美金)。这不是我导师的错,而是因为学术界有给受过良好训练和教育的人开很低工资的恶劣传统。这就是我打算离开学术界的原因,我读10年书不是为了赚得比小丑还少。学术界需要端正自身的行为,别再欺压刚毕业的博士们了。—— 一位来自美国的物理研究者

我的大学缺乏对博士后的支持,这让我全力投身当地的博士后组织中,为未来的博士后争取权益。—— 一位来自加拿大的生物医学研究者

因为是博士后,我感到更受尊重。我现在有更多的领导机会,这增加我了的自信,拓宽了我的人际关系。当然,因为博士后是短期合同,不确定性还是存在的,但是整体而言比我想象的要好。—— 一位来自德国的天体物理研究者

博士后也是员工,但却没有学生或教授重要。学校政策一般是帮助其他两个群体,不适用于博士后群体。你的工资是助理教授的一半,只比研究生多几千美金。—— 一位来自美国的化学研究者

博士后没有被当成是学术界的重要组成部分看待。他们的地位处于在读博士和教职员工之间,哪儿都没有他们的位置,发出的声音也没有份量。—— 一位来自芬兰的考古学研究者

现在是时候承认博士后对科研的贡献了。建设一个集中的平台是一个好的开始,这可以让全世界的博士后互帮互助。但是长远来说,我们需要做得更多。—— 一位来自印度的化学研究者

我所在的机构并不支持博士后的独立研究。我也没有获得任何训练和发展机会。—— 一位来自英国的细胞生物研究者

我以为我会有更多的学术自由,对我未来职业的更多支持,我的实验室会给我提供更多的技术支持,但实际上却没有。—— 一位来自德国的细胞生物研究者

过去的一年对博士后来说尤其艰难。全球经历了新冠的暴发和蔓延,一半的受访者的工作满意度在过去的12个月里下降了(想要了解新冠对博士后的影响,见Nature 585, 309–312; 2020)。

《自然》对调查结果进行了整理。接下来的两篇文章会探讨受访者对他们生活质量的感受,包括他们的精神健康以及遭遇的歧视和骚扰,以及他们对于职业前景的看法(见“《自然》博士后调查”)。完整的数据可以在go.nature.com/3tmckuq查阅。

《自然》博士后调查

9月,《自然》对新冠如何影响博士后及其对未来的看法进行了调研,并公布了相关结果。该系列的第二篇文章对他们在全球的境况进行了总结。第三篇文章则探讨了他们的生活质量,包括精神健康以及遭遇的歧视和骚扰。

最后一篇文章讨论了博士后对他们职业前景的看法。职业未来对他们来说是一个关键的议题。这项调查是和伦敦的市场研究公司Shift Learning联合举办的,相关广告在nature.com、施普林格·自然数字产品以及邮件中展示。调查语言涵盖英语、中文、西班牙语、法语和葡萄牙语。数据可在go.nature.com/3tmckuq查阅。

“没人知道什么是博士后”

此次调查触及了一些根本的问题:全世界的博士后到底是谁,他们对自己的工作有什么看法?这项调查涵盖的博士后仅限于学术界。《自然》还打算在未来调查产业界和其他领域的博士后。受访者来自各个学科,其中超过一半(52%)的受访者来自生物医学领域,这个领域的研究严重依赖博士后。

澳大利亚沃尔特和伊丽莎·霍尔医学研究所(WEHI )的免疫学家Anna Coussens表示:“博士后是(生物医学实验室)最有价值的部分,因为他们的贡献很大。他们是一线的研究者。”Anna Coussens此前是德国的科研支持团体全球青年学会(Global Young Academy)的执行委员。

在某些领域,博士后的概念依然让人捉摸不透。丹麦奥胡斯大学的考古学家Petra Hermankova发问:“这是通向学术界的道路吗?这算研究职位吗?没人知道什么是博士后,所以我们要自己奋斗。”

并不令人满意的科研

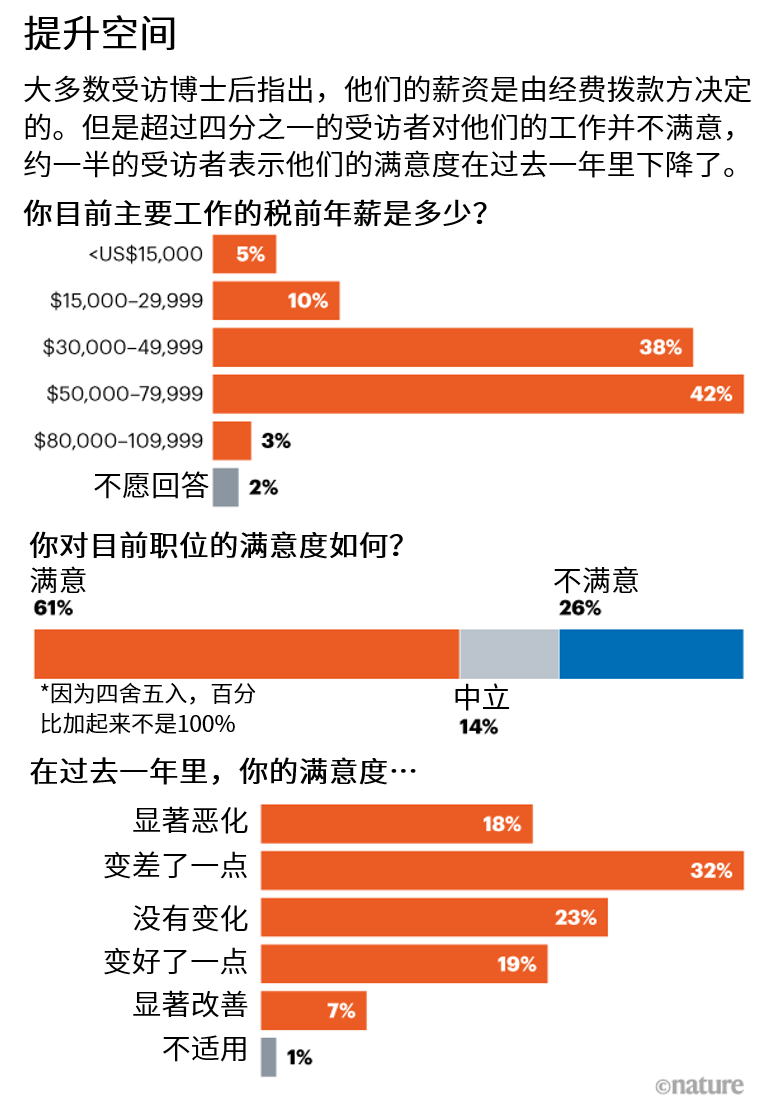

实际上,调查参与者多多少少都有各自的挣扎。超过四分之一(26%)的受访者表示,他们对自己的职位不满。一半人表示,他们的满意度在过去的一年里下降了(见“提升空间”)。

调查中也出现了一些亮点:八成受访者指出,因为对现在的研究感兴趣,因此他们对目前的工作满意;四分之三的人对目前的独立性感到满足。

不同学科的满意度有所差异。在生态和演化领域(占受访人数的8%),69%的受访者表示他们对目前的职位感到满意,这是所有学科中最高的。但是生物医学和物理学博士后的不满意度却是最高的,均达到了28%。在生物医学研究者中,57%的受访者表示满意,14%表示谈不上满意或不满意。

在德克萨斯大学休斯顿健康科学中心从事癌症研究的博士后Natalie Sirisaengtaksin指出,生物医学研究是一个异常高压的学科,“在生物医学领域,你要常常待在实验室里,见不到你的家人,也做不了其他你想做的事。在桌子前你能做的就那么多,你不在实验室的每一分钟都是浪费掉的一分钟”。

调查还发现,博士后对生活的满意度随着时间推移而下降。26~30岁之间的年轻博士后满意度最高,达到了66%。对那些只从事了不到两年的博士后研究的受访者来说,满意度也挺高(64%),但是那些资格更老的博士后的满意度却较低。

博士后的生活相当不稳定。61%的受访者表示,他们目前在国外工作。博士后常常需要在他国从事研究,但是迁居是一件充满了挑战的事。

一位从法国来到美国的遗传学研究者写道:“人们并不明白我们做出的牺牲。”她还提到,在美国这段充满了政治不确定性的时期,她对是否能保持签证感到担忧。

类似的忧虑非常普遍,不过调查显示,在海外工作的博士后和那些在本国工作的博士后的境遇其实差不多。当被问及工作满意度时,在海外工作的博士后和在国内工作的博士后并无二致。

“千老”

博士后通常获得的是短期合同,一般来说一次只有2~3年,但是许多人却发现在寻找长期职位的过程中,他们变成了“千老”。在调查中,48%的受访者指出,他们做博士后研究的时长已经超过3年。30%的受访者表示,他们已经做了2~3轮博士后,一些人做了超过4~5轮了,甚至有人做了6~7轮。

英国资助机构英国研究与创新部(UKRI)的人才主任Rory Duncan介绍,博士后的工作意味着这是通向长期职位的短暂跳板。他估计,UKRI通过对大学和实验室的经费拨款间接地资助了约4万名博士后。他说:“包括博士后和导师在内的每个人都应该清楚,博士后职位是暂时的,发展性的。”

爱丁堡大学的生态学家Kate Buckeridge从2010年开始了她的第一份博士后工作,现在她在做第四轮。她对北极苔原的研究让她踏上了加拿大、格陵兰、瑞典以及其他地区的土地,但是她却一直在苦苦寻求长期职位,“我对我做过的项目感到幸运,我比许多初来乍到的教职员工都有经验”。但是她现在还是没有找到任何教职。她说:“我希望有这样的机会,如果有机会的话,我认为我已成为一名优秀的教员了。”

由于做了十来年的博士后研究,Buckeridge说她极度缺乏稳定感和连续性。她注意到一些项目要好几年才会进入正轨,但到了那个时候她又要离开了。她还发现博士后的选择是受到限制的。在加拿大的时候,她不能指导在读博士,后者本可以帮助她的研究。在英国,她不能直接申请为PI预留的大型经费,“不管你在哪儿,博士后总是受到限制,头顶总有个天花板。”

随资助而流

博士后在某种意义上是被资助来源定义的。只有13%的受访者直接为所在机构工作,其余的人处于学生和教师之间的灰色地带。40%的受访者从资助机构获得经费,差不多同样比例的人的薪水来自他们的PI的研究经费。自带资助的博士后有一定的科研自由,但是他们通常不能完全独自行动。

Coussens表示,在硬科学领域,博士后通常依赖他们的导师和机构提供资源和工作环境。这种安排对研究和知识产权的独立性和所有权产生了深远的影响,“你做了项目,获得了技能,但是关于项目是谁的这个问题总有争议。”

许多博士后并不感到自己的研究属于自己。在自带资助的受访者中,只有18%的人表示他们可以在离开时把项目带走,29%的并不确定(该估值是从初始数据中推出的)。不同领域的情况也不一样,31%自带资助的社会学研究者认为研究可以跟着他们走,这个比例超出了生物医学领域(17%)或化学领域(17%)的自带资助的博士后。

Sirisaengtaksin认为她对自己的研究至少有部分所有权,但这还得费一番商讨的功夫,“我被雇佣的条件是我为实验室的项目工作,但是我可以在我自己的项目上花时间,也可以把自己的项目带走。”

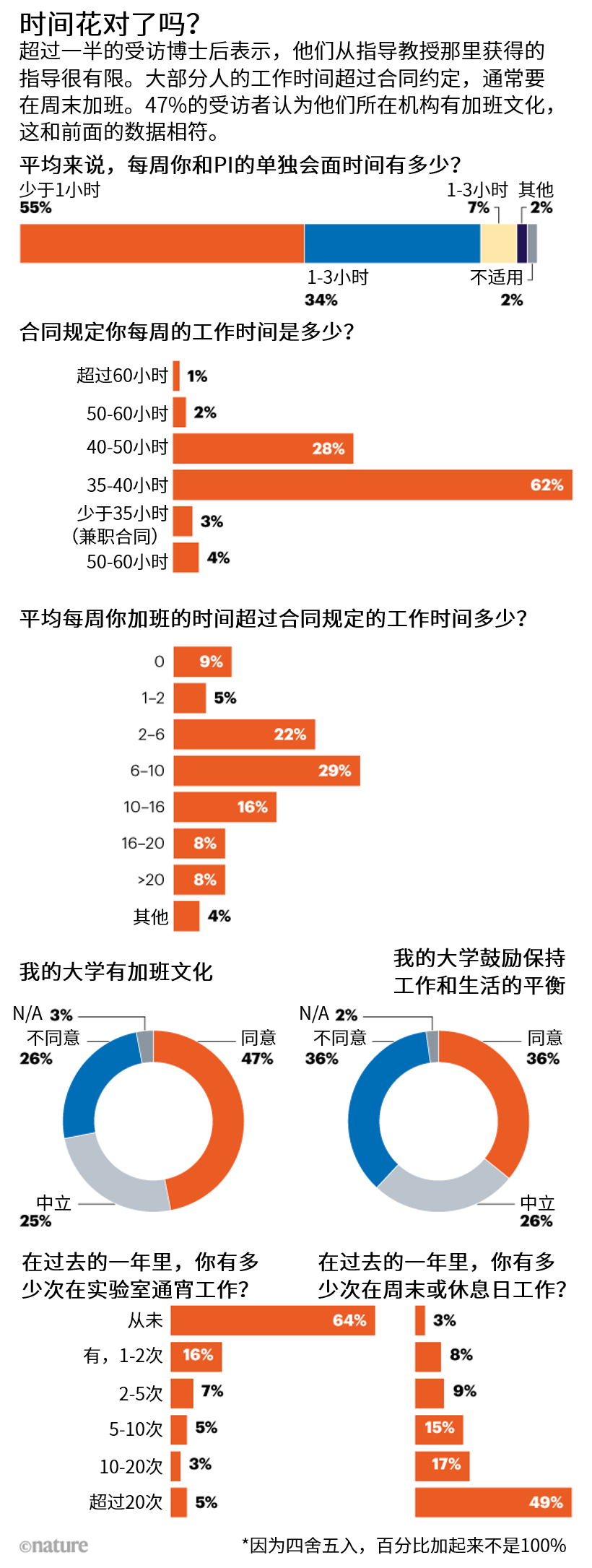

受访者指出,他们从PI或指导者那里并没有获得什么指导。超过一半(55%)的受访者指出,每周他们只有不到一小时的时间和实验室PI面对面交流,三分之一的人表示,每周有1-3小时的面对面交流时间(见“时间花对了吗?”)。一位受访者在评论区写道:“我做了一年半的博士后工作,和PI只面对面交流过3次。”

薪水和福利

博士后不总是获得与付出相配的回报。一位美国化学博士后在评论区写道:“你的工资是助理教授的一半,只比研究生多几千美金。但与此同时,我们要负责的东西比任何研究生都多。”

不到一半(42%)的受访者表示他们的年薪在5万~8万美金之间,只有3%的人表示有更高的薪资。这些数据和主要资助机构制定的薪资标准是一致的。比如,获得美国国立卫生研究院的院内研究项目(Intramural Research Training Awards)资助的博士后的年薪是52850美金起。本调查发现,男性和女性之间的薪资差异不大。同样,少数族裔的薪资也没有表现出劣势。

但是也有一些人的薪资低于常人,38%的受访者年薪在3万~4.9万美金之间,15%的受访者表示他们的年薪少于3万美金。不同地区的收入差距很大。来自澳大拉西亚的84%的受访者,以及来自中北美洲的70%的受访者的年薪超过5万美金。但是,来自欧洲的受访者中只有29%的人获得了这样的薪水,亚洲受访者中这个比例是13%。这个结果和2019年欧洲博士后协会网络的调查结果相似,该调查也发现博士后之间的收入差距很大,年薪中位数是3.8万美金。

某些学科领域的收入更好。天文学和行星科学的博士后中,63%的受访者的年薪超过5万美金,是所有学科中最高的,但这个人群仅占调查总人数的3%。一半生物医学研究者(51%)的年薪超过5万美金,但是在社会科学和生态与演化学的博士后中,这个比例分别只有43%和36%。

超过一半的受访者(51%)表示,在过去的一年里他们没有加薪,5%的受访者的薪水比前一年更少。在留言区,好几个受访者提到了疫情引起的经费缩水。

Sirisaengtaksin认为,生物医学博士后并不只为自己打工,他们也为实验室和机构挣钱,“你付出了时间,努力工作发表论文,最后为你的导师带来经费。”但是博士后的报酬可能依然不足以避免财务拮据。在美国,许多研究者一获得博士学位就必须要开始偿还学生贷款。

她说,和研究生相比,生物医学博士后的收入增长很有限,但是他们在成家立业的过程中遇到的经济困难却更大,“从某种意义上来说,博士后的经济负担比学生时代更大。”在调查中,22%的受访者表示靠博士后的薪水,他们无法存下钱,另有48%的人表示他们能存下钱,但却不够。

类似医保、养老保险和带薪假之类的福利也天差地别,这也显示出博士后是一种处于学生和教授之间的意义不明的职位。84%的受访者表示他们有带薪假,79%的人表示他们有带薪病假。略超过一半的人表示他们有带薪产假,但是只有14%的人能获得育儿补贴。13%的受访者表示他们在现在的博士后工作期间有了孩子,育儿补助的意义对他们来说很大。不到一半(46%)的受访者表示他们对目前的薪资和福利感到满意。

地质学家Tara Edwards表示,在南非开普敦大学,博士后被“当作在读博士对待,即使他们已经有了博士学位”。她说博士后并不是大学直接招聘的,因此无法享受和教职员工同等的待遇。她说她在澳大利亚读博期间的福利比现在还多,当时她能享受四周的带薪假。

开普敦大学的一位发言人证实,博士后被视为“受训中的学者”,而非教职员工。他们还表示,该校为博士后提供了“相应的学术福利”,比如能够使用图书馆和计算服务。这位发言人还说,PI有时也能因人而异地提供一些福利,比如产假。Edwards 说:“问题总是存在,但是形势也可能发生变化。”

不管他们的头衔是什么,博士后很少获得他们应得的承认和支持。Hermankova说:“博士后撒下汗水,PI获得赞美。未来的博士后应该被当作一个能发声的重要群体。我想要他们的声音被学术界上层的人听到。”

原文以Postdoc survey reveals disenchantment with working life为标题发表在 2020年11月18日的《自然》的职业特写版块上

本文来自微信公众号:Nature自然科研(ID:Nature-Research),原文作者:Chris Woolston