扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:集智俱乐部(ID:swarma_org),作者:Lucas Stephens、Erle Ellis、Dorian Fuller等,题图来自:电影《人类世》

今日的我们已经对自身改造自然环境的能力有了明显的认知与感受。但正因如此,我们在处理与自然的关系时反而进退失据。借助现代科技的 ArchaeoGLOBE 项目,第一次从全球视角为我们呈现出了一万年间人类与自然关系的演化过程。

一、全球视野下的早期人类活动

人类社会从狩猎采集到农耕的转型对于人类和地球都是极为重要的转变。从人类社会结构分工到动植物的种群种类,从大气成分到地表形态都已经发生了不可恢复的转变。

这种转变被人称为新石器时代革命,或者会在地图上标出涵盖两河流域并连接西亚与北非的新月沃土。这都是考古学家通过辛勤的挖掘得到的研究成果。来自数千年前的镰刀、磨石与储物容器都标志着农耕与畜牧技术的出现与使用。

这个关于我们祖先的故事大概是这样的:在一万一千年前的中东地区,人类学会了如何去掌控谷物的生长。从此,农业得以快速发展。在接下来的 500~1000 年间,该地区出现了零散的村落,村民们吃上了面包、鹰嘴豆与小扁豆,甚至也开始放羊放牛。

迁徙的农夫把这种定居生活方式从两河流域出发,经土耳其带入了欧洲;经伊朗传入了印度;经黎凡特又带回了东非。随着人类的迁徙,随之而来的就是伐林耕田与物种入侵,人类社会也从定居的村落发展为城市并诞生了古老的文明。

除了两河流域以外,几十年间对人们早期农业发展的研究也仅仅局限在少数地区:中国的夏商王朝、美国西南部的奥尔达克人、秘鲁的安第斯文明等等。在这些地区,农业的发展带来了人口的聚集进而又一次地带来城市的扩张,需要更多的木材、粘土与其他原材料。人类对环境的需求也与日俱增。

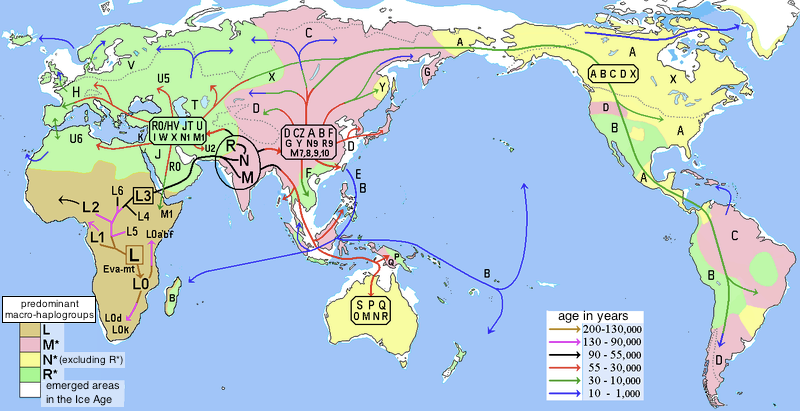

图1. 通过人类线粒体DNA单倍体群分布研究早期人类迁徙路径 | 图片来源:wikipedia.org

尽管这样的变革给古代农业带来了深远的影响,但其传播的历程我们并不清楚。不过,新的科技也变革了考古界的研究方法,现在我们可以小到在分子层面上去检测古代的食物残渣,大到利用卫星影像来追踪完整灌溉模式。近期的研究发现让我们意识到,人类在很早的时候就对脚下的土地产生了广泛且划时代的影响。农业的兴起并不是少数人类定居点上的星星之火,而是广泛发生的演变。

现在我们所参与的考古项目 ArchaeoGLOBE ,是全球250多位领域专家的智慧结晶,是有史一万年以来,人类土地利用领域第一份全球考古专家众包数据库。这个项目讲述的故事与研究自转公转的地球科学完全不同。我们通过对地球的考古得知,人类社会对地球造成的改变比我们设想的更早更深远。意识到这一点,我们才能更好地理解地球与人类的关系。

图2. ArchaeoGLOBE项目主页 | 图片来源:archaeoglobe.com

二、新技术带来新发现

我们对早期农业的理解主要来自古代食物的剩余物,其中就包括骨头、种子和其他植物组织。考古学家会记录发掘的现场,并记录不同人群和烹饪方法的时代与地理分布。不过,在过去的几十年里,研究者依靠化学、生物学、成像技术和计算机科学发展,在处理历史特征方面也更加得心应手。

因为,我们提高了恢复植物的微小遗迹的能力。考古学家追踪农作物演化的能力也得以大幅提高。从种子上附着的植硅体(phytoliths)到疤痕,这一切都已经可以被我们调查分析。当我们发掘出早期农作物的时候,当时相伴而生的杂草、老鼠、昆虫也就都出现了。进而我们就可以看到一个由农业生产而出现的生物群落,这样的群落最早出现在村庄的周围,并逐渐扩散。例如,在德国和巴基斯坦等地的早期农业社区中,研究者在发现了小麦和大麦作物之外,也发现了源自两河流域的杂草。

收集到的动物骨骼也提供了很多的证据,这些证据表明在驯化的过程中,动物是如何发生生理性改变的。骨头上的宰杀痕迹可以告诉我们,祖先们是如何进行人为筛选的。根据动物的年龄和大小,考古学家可以推断出整个兽群的年龄和性别比例。这都体现了放牧与狩猎的区别。而同样是放牧的兽群,有的用来产肉,而有些则是为了产奶和毛皮。

几何形态测量学是一门复杂的数学形状分析技术,借助这门技术研究者就可以精细地测量骨骼和种子的形态,并借此了解不同物种在不同地区之间的演化和迁徙情况。分子生物技术也起到了同样的功效,即使动物骨骼的残片已经无法辨识,但从中提取到了氨基酸特征有助于我们识别其归属的动物种类。DNA考古技术的繁荣发展使得科研人员可以详细地去跟踪家养动物的发展与分布。

图3. 鸟类尺寸的标准测量 | 图片来源:wikipedia.org

生物质谱测定也在考古领域得以应用。质谱测定会测量气态离子,根据食物中生物分子(例如脂肪)来确定哪些是食物是混在一起烹饪的。而同位素则可以让我们了解人类管理动植物的地点。这样我们就可以描绘出从土壤条件到食物消耗的古代食物网络。通过分析锶同位素我们发现一个生物体一生的迁徙轨迹比我们所预想的要长很多。虽然在上世纪 50 年代就已经有了碳14测年法,但直到最近技术的发展与进步才提供了足够的精度,足以让我们去直接测量单个作物的年代。

通过这些测量得到的新数据,早期农业发展故事逐渐完整,细节也得以更加完善。6000年前,一批来自中东地区的农作物改造了不列颠群岛;4000年前,中国中原大地上的大米小米和家猪来到了现在泰国的土地上,一片片的热带林地被改造为农田。在不丹东部的先人驯化高粱时,而这时他们还没有驯化绵羊、山羊。而在 2000 年前,家畜就已经从中东地区传遍了撒哈拉以南非洲的大部分地区。

对植硅体的研究有助于我们追溯到 7000 多年前,在新几内亚岛上香蕉种植技术的传播。从那时,香蕉传播到了东南亚群岛,最终跨越印度洋到达了非洲。比非洲与印度的通航早了一千多年。有些在人意料之外的农业技术起源也通过这些技术得以重见天日。例如,褐小米曾经是南印度地区的主要农作物,但后来被从非洲传来的高粱所替代。在玉米传入的 3000~4000 年前,密西西比盆地的农业一直依赖于虎杖等作物。

图4. 植硅体:高等植物细胞中的微小颗粒,主要成分是二氧化硅 | 图片来源:wikipedia.org

考古学家的研究不仅仅是从历史遗迹中寻找蛛丝马迹,他们也要研究古代城市的景观、居住方式和城市基础设施。随着新技术的开发利用,考古研究者可以研究的规模远远超过了单个历史遗迹。从行走范围到陶瓷残片的分布密度;再到利用卫星成像、激光雷达与无人机3D建模;甚至可以通过地磁异常来测量地下掩埋的古代城墙。

随着历史迷雾的消散,我们也对古代的世界有了新的认知。近期关于亚马逊西南部地区的研究结果就告诉我们,人类早在一万年前就已经开始种植南瓜和木薯,而种植玉米则是几千年以后的事情了。他们生活的地方是季节性洪水的草原,有千万个人造岛屿。

玛雅文明被浓密的热带雨林所掩盖,但激光雷达的应用让我们看到了昔日的广场、堤道、仪式台,在新技术得以应用之前,这些人类遗迹早已和雨林融为一体。一个墨西哥附近的玛雅纪念碑的建设时间提早到了 3000 年前,这也就意味着,玛雅文明出现的时间早了3000年。

这样的转变既不是必然的也不是简单明了的。现在我们已经意识到在驯化发生时的前前后后,动植物、地理风貌和生态系统都要进行漫长的转变。这也就意味着在采集狩猎的与农耕这两种社会形式之间的界限并不明确。在上千年的时间中,人类对土地利用方式的转变更像是连续变化的影像。

三、ArchaeoGLOBE

早在 2003 年,气候学家 William Ruddiman 就提出了早期人为假说(early anthropogenic hypothesis),这一假说认为,早在数千年前,人类的活动就已经导致了大气中温室气体的比例增加。

虽然,我们还未查清当时气候变化的原因,但目前学术界普遍认为,直到20世纪50年代,人类对土地的使用始终都是全球变暖的最主要原因。即便在今日,也仍然算得上主要原因。因此,如果能在全球尺度下,厘清土地利用对植被、土壤、温室气体排放的影响,今日的我们才能有效地建立能预测地球未来气候的模型。

因农业生产而造成的土壤改变,在人类放弃使用一块土地后就会逐渐得以恢复。因此,理解早期农业带来的影响,对我们分析现在与未来的气候变化有着重要的意义。

在气候模型中所使用的土地利用地图是全球环境历史数据(History Database of the Global Environment,HYDE),尽管该数据库包含了过去一万两千年间的土地利用数据,但其人口数据却主要是来自1960年的欧洲数据。

图5. HYDE官网截图 | 图片来源:themasites.pbl.nl

HYDE的创造者也是 ArchaeoGLOBE 项目的合作者,长期以来,他一直在请求历史学、考古学领域的专业人士来改进 HYDE 项目,弥补相关的数据空缺。虽然这样的数据是存在的,但这些数据都以一种难以获取的形式进行保存。这些数据就是世界各地考古学家的专业知识与经验。

要知道一个人不可能具备所有的知识。而考古学家的工作也往往只是集中于某个时期、某个地区。其他领域对于专业人士而言,也仅仅是具备背景知识。而且研究方法和专业术语也缺乏同性的标准,这就给全球合作带来了重重困难。构建 ArchaeoGLOBE 数据库也就像是用一块块的马赛克瓷砖拼凑成一副画面。

在 2018 年他们邀请了全球 1300 余名考古学家参与此项目,并将其回复信息合并进 ArchaeoGLOBE 数据库,在该项目中,他们的调查问题涉及了历史上的十个时间片、146个地理区域、四个土地使用程度的级别以及五个土地使用的分类类别。

最终,他们收到了来自 255 名考古学家的 711 份区域评估报告。尽管数据并不均衡,但这些报告还是汇成了一份完整的考古知识地图。最终这个项目也于 2019 年发表在了 Science 杂志上。他们也提供了在线的数据与分析,希望这样能将知识共享的氛围带入考古学界。

图6. 论文截图 | 图片来源:sciencemag.org

论文题目:Archaeological assessment reveals Earth's early transformation through land use

论文地址:https://science.sciencemag.org/content/365/6456/897

科研人员就可以利用这样的数据库去比较不同时期、不同地点的土地利用情况。当我们把 ArchaeoGLOBE 与 HYDE 所提供的结果进行对比后,我们可以发现 ArchaeoGLOBE 能提供更早、更广泛的土地利用信息。这一结果告诉我们,土地利用的情况要比做气候变化评估时更加集约。农业的集约化出现时间大约要提早 1000 年。

早在 3000 年前,狩猎者与采集者、牧民与农民就已经改变了地球上的陆地生态,在调查的地区中,有超过一半的地区被用于发展高水平的农业和畜牧业。比如说,早在公元前 13 世纪,位于希腊 Boeotia 地区的 Kopaic 盆地被排干,从湿地变成了肥沃的农田。

这个地区从冰河时代以来就是一个淡水湖泊,但在青铜时代晚期,当时的居民建立了大规模的水利设施,疏通河道、兴建水渠,把这个湖泊转变为了一个四周山丘环绕、面积约为 15 平方公里的农业平原。但是到了青铜时代的末期,因洪水泛滥这里又一次变回了湖泊。

图7. Kopaic 盆地示意图 | 图片来源:The Mycenaean drainage works of north Kopais, Greece: A new project incorporating surface surveys, geophysical research and excavation

ArchaeoGLOBE 给出的案例表明,除了某些地区出现逆转外,在全球范围内,我们的农业和畜牧业逐渐取代了狩猎采集。而且,农业和畜牧业也不是我们改变环境地貌的唯一手段。其实早在一万年前,用于狩猎采集的土地就已经广泛存在了。动植物在被人类驯化之前,就已经因为人类的选择性觅食、过度捕杀、焚林开荒而受到影响。

考古领域的需求促进了 ArchaeoGLOBE 项目,而 ArchaeoGLOBE 项目揭示了早期人类的土地利用对全球环境的长期影响,也因此带动了考古学的发展。在人类对自身行为对环境影响的研究中,考古学的作用也日益增强。而且与自然科学相比,考古学更强调人与自然环境的互相影响。

四、从殖民主义到原始地球

地理学家 William Denevan 在其对原始神话(Pristine Myth)的分析文章中指出,对于自然界来说,人类社会基本上充当了一个破坏者的角色,至少也是一个干扰者。Denevan 的原始神话理论并不认为美洲在只有原住民定居时,是处于所谓的未被人破坏的情形中。

原住民对自然景观的改造并不弱于独立战争前后的美国新移民。我们当今对人类世概念的理解中,习惯性地在二战结束以后的 1950 年进行划分,并且认为是人类现代的生活方式带了的环境灾难。但实际上,人类对环境的影响是逐渐累积的,且不同历史时期影响的程度并不相同。

原始神话理论也解释了为什么我们会把没有发展现代农业的土地称之为荒野。依照原始神话理论的解释,这是一种殖民主义的叙事视角。在这样的视角中,用于狩猎采集的土地会被殖民者称为未开垦的土地,而发展农业的土地则被视为成熟的农业生产用地。

美国早期自然资源保护主义者 John Muir 等人信奉所谓的原始地球理念。他们致力于把“自然”与那些“不自然”的生物进行分割。例如,在 19 世纪,为了环境保护,加州州长强迫当地土著搬离他们生存的山谷。这样的环境主张与种族主义观念一同壮大,其他族裔的移民与穷人被视为危害环境的入侵物种。从对自然观念的理解转变成了人与人之间的对立——为了保护世界不被他人染指,而排斥他们成为了最终的目的。

正是因为忽略了人类对自然的长期影响,才造成了人与自然的二分对立观念。然而,无论是过去还是现在,人类都是自然生态系统的组成部分。

人类已经在多种尺度下改变了物种的多样性。几千年以来,我们改变了人类所在地的物种组合、分布范围、栖息地甚至是生态位。在农耕文明出现以前,人类对食物的选择就是自然选择的一部分,从而影响了生物的演化进程。即便是在更新世晚期出现的小型狩猎采集部落也足以产生巨大的影响——会让一些大型物种、岛屿物种濒临灭绝乃至灭绝。但通过人类社会与自然生态的互相适应与协调,人类甚至可以增加环境的生物多样性。并能在数千年间维持这一势头。例如,放牧可以维持一个地区的森林草原生态系统,从而推迟因气候因素导致的沙漠化。

五、人类世:人类与自然的关系以及责任

最近的考古研究也模糊了农耕与狩猎采集之间的界限,因此我们也必须重新思考自然的定义是什么,也对人类世的研究范式提出了新的挑战。照过往人类世的的研究观点来看,人类往往是在20世纪或者说工业革命以后才对地球造成了影响。

而可以明确的是,在人类社会中,过往我们在研究中所找到的那种“未受人影响的”环境样本其实已经“入戏太深”。因此也就更不要说对“自然”与“人为”加以区分了。

我们应当重新定义“自然”与“荒野”。如果自然意味着没有人类痕迹,那地球上几乎没有满足这一条件的地方。甚至气候也是如此,在数千年前,我们开始利用土地发展农业时,气候就开始变暖。所谓“自然”的气候早已不复存在。

我们必须清醒地意识到人类与自然的关系,才能应对今日的生态挑战。所谓原始地球的浪漫形象会影响我们的理解。在传统的土著部落中,人类社会就是自然的一部分。而在我们今日的自然科学中,这却成为一个受到争议的前沿观点。但情形已经在逐渐好转,人们对土地利用和维护生态系统的对策也在逐渐改变。

把人类纳入自然的范畴,并不意味着我们可以放任气候变化、砍伐森林、物种灭绝与环境污染等问题。实际上,人类学的考古发现已经在警告我们,如果不关心环境的变化将会面临什么样的后果。

图8. 电影《人类世》剧照 | 图片来源:《人类世》

面对生态危机,我们并非只能逆来顺受。长期以来,人类都在适应、改造环境。这一进程仍将持续下去。科学技术的日新月异促进了我们对人类与地球环境早期关系的理解,但信息科学技术也进一步加速了我们对地球环境的改变。

时至今日,关于人类世开始的时间节点仍旧是一个有争议的话题:从人类历史上的早期农业,到第一次工业革命,甚至到首次进行原子弹爆炸实验。而这些节点的选择也都隐喻着人类改造地球的能力一次次增强,也意味着人类之于地球的责任也愈发沉重。

原文链接:

https://aeon.co/essays/revolutionary-archaeology-reveals-the-deepest-possible-anthropocene

本文来自微信公众号:集智俱乐部(ID:swarma_org),作者:Lucas Stephens、Erle Ellis、Dorian Fuller等