扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:北京大学社会化媒体研究中心(ID:pku_csmr),作者:郭雪梅,原文标题:《通“哈”膨胀和泛滥“文学”:我们拿什么拯救被“贬值”的语言?》,头图来自:《九品芝麻官》剧照

自2020年凡尔赛文学正式出圈后,网络世界掀起了一股“文学”热潮。

今年世界读书日,闲鱼为平台上的神奇卖货文案举办了首届“闲鱼文学奖”活动;宁静以“丫头文学终结者”的身份让“丫头文学”成为微博热门话题;而近期,以“宝”开头的舔狗式语言风格让抖音上的“卑微文学”瞬间走红……

“XX文学”的话语流行绝非孤例。或许我们未曾发觉,早些年以“哈哈”为代表的二字组合早已不能代替我们如今的开心程度,“绝了”的赞叹话语也已挡不住“绝绝子”的叠字美感……

形容好笑竟然都这么一致

越渐膨胀和泛滥的语言表达逐渐变成互联网交流的底层逻辑,我们不假思索地提取、实践以至于我们都变成了尼尔·波兹曼所说的那样:“人们感到痛苦的不是他们用笑声代替了思考,而是他们不知道自己为什么笑以及为什么不再思考”。

社交媒体时代,语言发生了什么变化

技术赋权、话语解放或许是我们思考社交媒体时代语言变化最先想到的原因,但是对比今天已经成为了景观的网络语言,这样的回答似乎并不能很好地解释一年又一年的造词狂潮。社交媒体时代,我们的语言到底怎么了?

展演与互动:作为日常仪式的“XX文学”

莎士比亚曾说“人生即舞台”,角色扮演是我们一生的课题。而语言,作为舞台表演重要的元素,一直以来则被认定为除却肢体动作之外最有效的沟通手段。

而如今,当真实世界的表演蔓延到网络空间,它的变革则显示出极为特别的景象。譬如,和现实空间交流类似的视频通话、线上会议,由于需要即时反馈的语言而被多数人“舍弃”,能够减少交流摩擦、给予思考时间的纯文字语言则成为人们冲浪的首选。

但由于纯文字语言交流经常缺乏共同的语境、肢体动作等非语言线索,事实上我们在交流中会时常陷入彼此不知所云的状况,“XX文学”和“哈哈”表达的出现就成为了我们在网络空间不言而喻的通行密码。

人数众多的豆瓣哈组

一方面,“XX文学”自诞生就已经标定了其独特的内涵,但凡在和他人交流时出现了其中的话术,我们就会立马进入它所创造的语境,与他人进行互动,成功节省了安排上下文的步骤。

另一方面,作为一种展演技巧,类似“哈哈”“噢噢”的回复则是某些时候终止交流的绝佳手段,交流双方会养成默契,知道“哈哈”之后就是停止点,无需再反复互甩没有信息量的客套话。

连接与区隔:媒介化的网络语言

前不久,宋丹丹在综艺《五十公里桃花坞》里收到粉丝来信,一篇众多缩写词的信在主持人的提醒下艰难读完。节目里宋丹丹将“yyds”读成“丫丫ds”的片段而后被截取传播,瞬间带火了字母流行语“yyds”(正解:永远滴神)。

事实上,yyds不只是“永远滴神”这样一种意义,“杨洋单身”“永远单身”等对于yyds的解释也曾在网络上红极一时。在丰富内涵的缩写语言中,单身狗、饭圈女孩、互联网原住民都能找到自己的意义空间,从而抱团狂欢。

恰恰相反的是,以宋丹丹为代表的网络移民,不仅因网络缩写语被区隔,甚至还因一个微信里的微笑表情被年轻网民称道“无法找到共同语言”。一如大厂外人不懂互联网行业黑话一样,在社交媒体时代,这些都成为了人们经常面临的场景,而语言则是“罪魁祸首”。

克莱·舍基在《无组织的组织》中曾提到“包含即意味着排斥”。在语言媒介形成的连接与区隔关系之中,人们不断确定自己的身份、锚定自己的坐标,但同时又在已形成的语言共同体之外,为外人筑起高高的围墙。在持续的确定和排斥过程中,人们之间的沟壑似乎越来越深,也越来越难以弥合。

私人与公共:反复横跳的话语实践

所谓公共产品,是指不因一个消费者的消费而降低其他消费者对该物品消费水平的物品。从这一定义不难看出,公共产品不具有消费排他性。语言从使用(消费)的角度来看,也是一种公共产品。[1]

但比方说凡尔赛文学,其实我们都知道它最早并非是以一种公共产品出现的(来源于一位情感作家“蒙淇淇77”发的微博,她自称住在大别墅、开着特斯拉,最常打卡的地方就是北京东三环一处高端购物中心)。原本单纯属于公共产品的语言在网络空间早已发生了变革,具体表现则是语言在私人空间与公共空间的反复横跳。

例如在二手交易平台闲鱼上流行的“闲鱼文学”,其标准转卖文案的核心词汇也就“老婆不让”“前任送的”“基金亏了”这几类,但在这样的频繁使用的公共话语之外,人们往往还会内嵌入许多其他的故事与意义,实现个性化语言的再生产。

而在公共空间讨论的时候,人们又会自动把个性化话语撤回,用“舔狗送的”这样的公共话语简单清晰地与他人找到共鸣和交流空间,以最小代价实现交流无摩擦。语言就在人们的话语实践中反复在私人空间和公共空间来回,于是正确感知使用的场合变得极为重要。

今天,我们为何成为“失语者联盟”的一员?

在豆瓣,一个名叫做“文字失语者互助联盟”的小组在2021年1月2日正式创建,差不多半年时间就聚集了10万多“话痨”在其中。针对当下越来越严重的失语现状,这里每天都会有众多豆友发布关于失语的求助,亦或是干货分享与练习。

而微博上,更是有4千万有关“#语言匮乏到什么程度#”的话题讨论。由此可见,失语已然成为了互联网带来的众多好处之外的“惨痛代价”。在看似欣欣向荣的网络语言发展下,为何有越来越多人成为了“失语者联盟”的一员?

标准化生产丧失了语言的“精确”

法兰克福学派的奠基人阿多诺曾在批判流行音乐时总结了三个特征:第一,流行音乐是“标准化”的音乐,通常采用伪个性化策略;第二,流行音乐使听音乐变成了一个消极被动的过程;第三,流行音乐能在消费者心中制造出一种对既有权力结构需求的“心理适应性”。

这样的流行音乐特征在今天的网络语言中也变得极具有解释力。首先,流行于网络上的语言开始追随批量生产的逻辑,一档较火的综艺几乎可以贡献某个时间段网络热词的一大半,此时你应该想到了“freestyle”以及它背靠的《中国有嘻哈》。

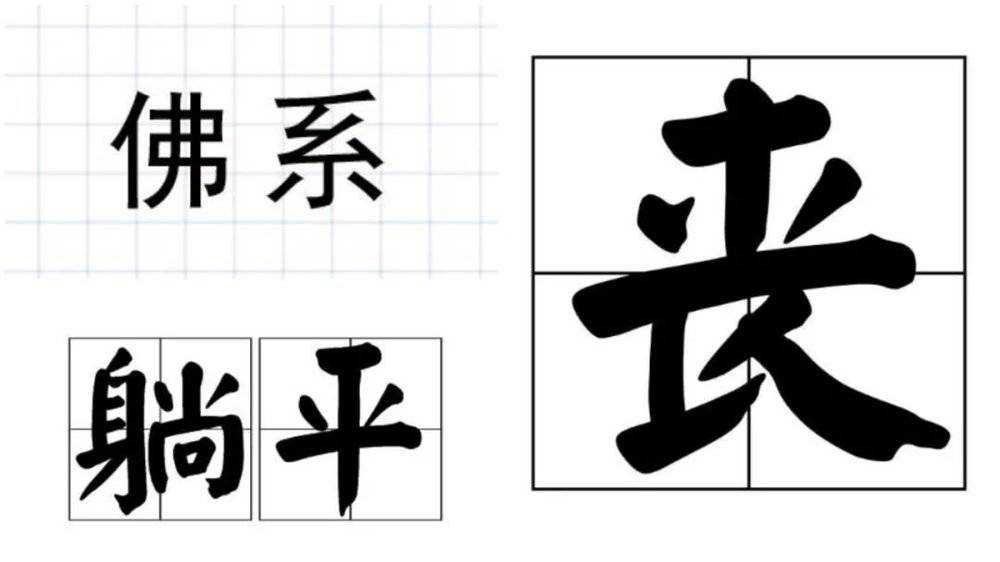

并且,不断变换样貌的网络词汇还以欺骗性的策略让我们以为我们从未消费过,就像刚刚消停的躺平,其实仔细想想,在2016年的时候,我们就已经大范围讨论过内涵基本一致的佛系、丧这样的词汇了。

内涵基本一致的三大词自2016年接连出现在网络空间

其次,“贬值”的语言在简化过程中让人们甘愿成为意义的附庸。在播客“不合时宜”的一期节目中曾谈及这样一种现象:今天社会的最大问题是陷入了极大的概念和理念的混杂,概念越来越多、越来越混杂,他们相互对抗、呈现碎片化的样态。

打个简单的比方,“文学”是个筐,啥都可以往里装。卑微、丫头这样从未和文学有过搭配的组合在今天的互联网空间见怪不怪,而这带来的后果是我们成为了意义的被动接受者。笔者在一次和朋友的交谈中,试图将“磕CP”转换成传统的语言表达,发现我们竟匮乏到无法用一句完整的话去形容它。更别谈,在这些词汇早已泛滥成灾的网络空间中,我们还有多少能够发挥的空间。

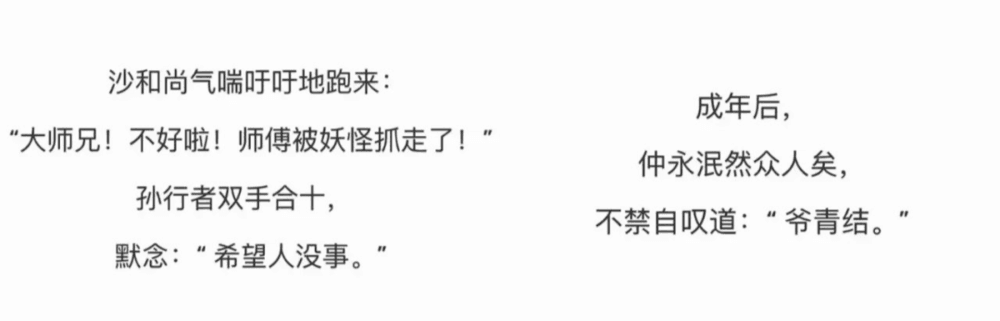

经典对话被网络语言化后

最后,在网络标准化生产和受众被动化接受的双向互动中,我们最终得了一种母语羞涩的症结。我们可以对别人轻易说出“love you”,亦或是侃侃而谈他人疯狂追捧的“丫头文学”,但我们无法去正视这些词汇的原有表达。我们觉得在流行话语中获得了某种表达的解放,但逃避“母语”之后,我们会发觉那些打趣说出的“爱你”和“丫头”,都丧失了我们希冀表达的原意。

在本就不精确的语言中,我们获得的也终将是不精确的情绪。

社会词汇的加速

提出社会加速理论的罗萨曾引用阿帕杜莱的话:社会世界不再能够以符号的形态固定坐落在地图上,而是变成由闪烁的液晶屏幕所再现的文化流,只能点状地结晶化成“种族景观、科技景观、金融景观、媒体景观和意识景观”。[2]

这样的“文化流”带给语言的变化,首当其冲的则是网络词汇的加速以及词汇内部意义的短暂停留。任何词汇引起的潮流匆匆而来又匆匆而去,每年有数不清的网络词汇更迭又复辟,而我们在狂欢之后却难以想起或许去年才刚流行过的词汇。

如果说社会加速带来的是词汇的必然加速,可吊诡的是,我们对于语言、对于符号的想象却开始减速、日渐萎缩,譬如“绝了”“哭死”成为我们表达丰富情绪的限定词。

试想,如果著名语言学家索绪尔或者思想家罗兰·巴特能够活到今天,能指所指、神话这样极具独特视角的理论大概并不会被提出,因为当今的语言已在退化中失去了本身具有的多元化和延展性。当我们在说“累丑”时,真的只是又累又丑。

学会用废话去写诗

去年12月,《新周刊》做了一期“重修语文”的专题策划,作家张大春接受了采访。近些年一直在做汉字教育推广的他对当下的语言现状表达了这样的观点:“我们真正关心的可能是意义的消失。大家都习惯用流行的简单用语,结果是我们会失去原本文字或语言流传良久后沉淀的复杂意义,以至于我们也不会那么复杂了,只会快速地解决自己最简单的需求。”

我们的汉语一直被认为是世界上最发达、最丰富的语言之一,简单的一个字背后都蕴含着诸多的故事。在豆瓣,有一个名叫做“当代伟大的拼贴诗”的小组,里面的网友会巧妙地使用微信聊天、音乐APP上的歌词进行创作,把那些看似是废话的语句重新组合,形成一首首别出心裁的现代诗。

网友用“网易云音乐人格测试H5”制作小诗,来自豆瓣小组“当代伟大的拼贴诗”

在语言极速变迁的网络生活中,或许每个人都会慢慢认清网络语言同质且乏味的本质,但希望我们都不会失去对于语言魅力的坚信,并仍然积极寻找浪漫语言的所在。

参考文献:

[1] 付慧敏,洪爱英.语言经济学视域下的语言竞争与语言规划[J].东北师大学报(哲学社会科学版).2020,(02): 77-83

[2] 哈特穆特·罗萨.新异化的诞生:社会加速批判理论大纲[M].郑作彧译.上海人民出版社.2018.

本文来自微信公众号:北京大学社会化媒体研究中心(ID:pku_csmr),作者:郭雪梅