扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:时尚先生fine(ID:finemagazine),作者:古里,摄影:张雷,监制:刘敏,编辑:马安妮,头图来自:视觉中国

从 2019 年开始,世界上有两班人马在同时制造落日灯——意大利米兰环境优雅的工作室里,落日灯原创团队们伴着音乐,以每个月三十到四十盏的速度制作,他们坚持纯手工生产;与此同时,在广东中山古镇镇,堆满了配件和纸盒的作坊里,八个工人一天就需要生产出五六千盏灯,而这样的作坊不计其数。

正版价格高达上万元,盗版低至9块9,落日灯走红网络三年后,在国内已经有过气之势。在广州中山古镇,这个世界的灯都,我们目睹了浪潮的褪去。

壹

小万第一次见到落日灯是 2019 年年底,一个生产定制工程灯的客户工厂里。外形上,它并不起眼,黑色方形的灯台,连着一根纤细的金属支架;特别之处在于,点亮时,一束橘光打出,在墙面投下一圈黄色的光晕,往圆心渐变成橙红色。

这个光晕暖暖的,人站在里面,脸上光线很柔和,五官也立体起来,像是站在落日前最后一点余晖中。

他听说,这是意大利人的设计,原版的价格要万元以上。而面前这盏,售价则仅需千元。小万三十出头,经营一家售卖水晶灯配件的门面。他所在的广州中山古镇,是中国最有名的灯饰照明产业镇,相比于中山市的中心,在位置上这里更接近江门。制作欧美仿款,这种事儿在古镇几乎每天都在发生,眼前这盏橘色的灯并没有引起他很大的兴趣。

然而,等过完春节,2020年春天,一位设计师朋友突然跑来,寻找透镜材料。小万才察觉,一波巨大的需求或许正在涌来。他此后完整地见证了一波发财的浪潮:2020年下半年,到2021年3月,几乎古镇所有人都在挣落日灯的钱。

落日灯这东西有什么难的呢?小万这样的古镇居民,不清楚这盏灯的意大利设计者(年轻的米兰产品设计和咨询公司 Mandalaki ),也不关心这灯的原版介绍(花费多年研究出的“复杂的光学系统”),在他们眼里,“这属于工艺最简单的一种灯”,更像是一个投影。

灯珠、透镜,镀膜,加上金属外壳,一个落日灯就这些东西。

灯珠——LED的,跟许多手电筒中使用的是同款,通常有金黄、暖白和白光三色;

凸透镜——圆形的,将单色强光折射,在墙上形成清晰的边缘;

镀膜——贴在透镜背面,带来了色彩。

同样的原理在汽车头灯上也能见到。实际上,最早一批落日灯所使用的透镜,便是来自于汽车厂,仔细看,半球体的边缘有一块浅浅的凹槽,这正是车灯需要的卡口。车灯使用的透镜是机器全自动压制,亮度高,质量也好,但每批次都会有一些二等品被淘汰下来,堆在厂房里,无法处理,有的已经积压了好几年。

一等品透镜十五六块,二等品只要三四块钱,朋友找来后,小万很快联系到几家位于江苏的汽车厂,果断包下所有的二等品,开始源源不断地给古镇供货。

工艺简单,售价高昂,销量和利润的催使下,一切落日灯相关的配件都水涨船高。价格最高的时候,单个透镜的利润能达到一块钱;标有“CREE”的“进口灯芯”,价格在 4 到 8 元不等,2020 年落日灯最火爆的时候,一度上涨到 10 块;而塑料镀膜则从往日的七分钱,涨到了三毛五一张。

一位老板这么描述自己在镀膜厂见到的场景:他去拿货,本以为要等几个小时,没想到一支烟的功夫,膜就做好了。工艺也很简单,就是一沓膜,机器打几个洞,“我说你这哪是印膜,这是在印钱啊!”

头几个月,客户货要得急,也几乎都是现金交易,一下单就是五千个,没两天又要补货。仅半年时间,小万就倒手了二十多万个透镜。

贰

2021 年 12 月初,我来到中山市古镇镇,试图寻找一盏落日灯。

地图上,这个小镇由仅一条主干道贯穿,开个电瓶车一天就能转个遍。但行走其中就会发现,灯饰已经渗透到这里毛细血管似的街巷之中。除了两家室内商场,几个主要的灯配城、批发城,背街数不清的廉价公寓内,也布满了作坊式的小工厂。全球 60% 的灯饰都是由这里发出的。

如今落日灯已经不再是这里最热门的商品。一些店铺虽然售卖,却不再摆出展示,询问有哪些颜色,店员想了半天,也没有回答上来。

但仍能轻易辨识这波浪潮席卷而过留下的痕迹。它以一种极不自然的方式,间插在行之所至的任何地方,路边三轮车张贴的小广告上,卖成品台灯的门店里,或者是全古镇租金最高的灯饰商城,跟一堆风格截然不同的水晶灯摆放在一起。在一家灯配城里,我看到这样一块招牌:路灯、柱灯、节日灯、网红灯。这是个奇怪的列举法,学生时代我们都做过这样的考题,在这个序列中,“网红灯”与其余的性质都不一样,既不指向一种形状,也不代表一种功能。

市场并不熟悉这个逻辑,商家无法根据用途、场合、季节,估算一个产品的大概需求。它的“走红”,随机,未知,转瞬即逝。

在开元配件城一家售卖水晶配件的门面,我见到了小万。他的店门口贴着一张卷了边儿的小海报,写着“透镜、配件、成品灯”,背景是落日灯的照片。

“这款灯已经很烂了。”一上来,小万就说。

千元的高价没有坚持多久,随着人们涌入市场,落日灯的价格开始断崖式下跌。到2021年四月,落日灯的价格已经落到百元以内,紧接着五月份,一下子就降到十多块。许多厂家瞬时血本无归。如今,在拼多多或 1688 上,甚至能看到低于 9 块 9 的价格。

归根结底,是更便宜的替代品出现了。起初,外壳基本上是铝材质的。逐渐地,铝材开始变薄,由原本 72 克的灯头变成 38 克。紧接着,铁制、塑料制的外壳都出现了。

灯珠的瓦数也随之降低,因为塑料无法承受灯珠带来的热度。以前有 10 瓦的,慢慢地做到 3 瓦,甚至 1.5 瓦,放在房间的角落,发出微弱的光。

当小万正通过倒手透镜大赚一笔时,在他的家乡,以玻璃和水晶工业闻名的浙江浦江,工厂闻声而动,开始批量生产对应型号的透镜。“他们那种是模具压出来,然后用火枪吹成型。跟汽车厂的相比,质量会次一点。”小万解释,但用于落日灯也已经足够。

到后来,连玻璃也被淘汰,变成了更便宜的亚克力。制造的机器外形像一个大号的 3D 打印机,压出形状在水里浸一下,一板透镜就出炉了。

因为产业链极其完备,仿制几乎没有任何门槛。在这里,一个随处可见的广告语是“非标定制”,古镇许多小厂家都以此为生。国内还没有工厂在做的国外设计款,只要有一张照片,即便没有设计图,也可以仿。在一家主打高端设计款灯饰的门店里,我看到一排卡通人物造型的台灯。店主介绍,这款“蓝胖子”,就是他们在品特网(Pinterest)看到图之后,依葫芦画瓢制造出来的最新“爆款”。

更多的人甚至没有自己的工厂。多年前,温州遍地是皮鞋小作坊,整个企业只有三个人——老板以及两名司机。接到订单之后,这边找鞋面,那边找鞋底,再加个商标,拼拼凑凑一双鞋就出来了——古镇的模式也是如此。

这里的人将这种购入配件,装配后直接销售的方式称为“螺丝刀工厂”。这大大降低了起步的成本,租个地方,买几把焊枪,就可以开始赚钱了。

跟江浙不同,古镇租房常常是一个月一付钱,而不用一口气交一年。前期投入低,就算赔本了也可以及时收手。更不济,还可以“炒货”。小万指向街对面的一家成品灯店,那家就是从螺丝刀工厂那里进货,再加价卖出去。在这里,挨家挨户门口都贴着大大的字“一件代发”,意思是不管从天南海北的哪家网店下单,你的货物都是从这里的仓库发出的。

现如今,小万已经不再做落日灯的生意。因为利润从一块钱降到了几毛钱,还要签单,“就是那边发货我还要先现金垫上。那我就不做了,没多大意义。”

柜台上有一个厚度 28mm,直径 74mm 的透明半球体,这是仅剩的样品。虽然在小红书上,教人用落日灯拍照的攻略贴至今层出不穷,但上溯到那些产品的源头,中山古镇的落日灯浪潮早就过去了,“现在除了一些大的工厂还在做,小工厂做得很少了,在卖的其实也没什么利润。”小万说。

叁

古镇的“寒假”比别的地方更长,几乎年前二十天就开始停工。今年则比以往更早,许多工厂已经放假,灯配城门市冷清,销售坐一天都等不来一个顾客。

沿着中兴大道,过去一度热闹非凡的街道,已经挂了不少转租的牌子。这些铺面最火热的时候租金一度能达到 350 多元一平,如今的价格还不到过去的十分之一。一位叫黄晓光的温州老板,在华艺广场经营一家门店,销售的都是万元价位的现代灯。华艺是古镇租金最高的商场之一,今年八月以来,已经有五十多间商户从这里撤店。“四五年前,那些排在前十的高端灯品牌,全部都死掉了。”

这里的人格外怀念2016、2017 年的时光,灯具和房地产市场共同迎来一波飞涨。开个淘宝店,一个月轻轻松松净赚二三十万,火热到连店里的样品都要跟车拉走。

但很快,房子就建满了。早两年,黄晓光曾把全国的三四线城市走了个遍,得出一个结论,“没有机会了”;与此同时,新房的层高也在普遍降低,过去动辄七八十厘米,甚至一米以上高度的吊顶大灯无处容身。最显见的就是水晶不再备受欢迎,老牌仿水晶供应商施华洛世奇也在2021年把自己的灯饰业务线卖掉了。

于是,过去不屑于做小灯的厂家们,纷纷成为落日灯炒货大军的一员。赵兴就是其中之一。

2021年,赵兴从浙江来到了古镇,一开始他看上的并不是落日灯的生意。他当时根本想不通,为何落日灯会走红。

这个 48 岁的盐城人,自 18 岁那年跟着姐姐进了国营灯具厂,就开始做灯。过去,家家户户用的还是玻璃灯管。LED 的出现和普及让玻璃灯成为了过去时,干了一辈子技术的赵兴跟着老同事来到古镇,寻找新的商机。起初是做灭菌灯,后来看到市场上直播灯卖得很好,便顺势跟了进去。

直播灯,是一种圆弧形状、发白光的灯,能均匀地给人的脸上补光,显得皮肤水嫩,眼神发亮。这种灯的走俏跟疫情紧密相关,隔离切断了许多人的生计,居家工作的人不论是搞直播,上网课,都需要这款产品。当时赵兴做的主要是外贸单,一台直播灯能卖到 160 欧元,“一个月出个几十万很正常”,算上每天 2000 到 3000 欧元刷单买流量的成本,仍是一门利润极高的生意。

但好景不长,去年四月,亚马逊突然开始大刀阔斧地整治平台账号,大量中国的跨境电商遭到封号。按照深圳跨境电子商务协会发布的统计,两个多月内,亚马逊平台上被封店的中国卖家超过 5 万,造成损失金额预估超千亿元。赵兴的店铺也位列其中。

“之前对认证各方面要求都很低的,突然到了五月底,先查 CE,查完查 WEEE(均为外贸认证),‘咔咔咔’统统下架。”赵兴说,尽管可以进行申诉,或者开新号,但过往积累的所有交易、评价都不复存在,他不打算再重新开始了。

对于落日灯,起初他并不看好,但看市场炒得火热,便也忍不住花 800 多,从朋友那里拿了一些样品。拿回来就后悔了,“这个灯有什么用啊?直播灯至少还能补个光。”过几天,有朋友向他寻落日灯,他便把手里的这堆 1000 多元转了出去,还高兴坏了。

没成想又过了两个多月,落日灯的热潮没有消退,反而卖得更多了。此时,恰逢他的亚马逊账户被封,“我想算了,开模吧。”

肆

古镇之外,落日灯的发迹,引起了几千公里外一个人的注意。

George Kolliopoulos 是落日灯原创设计工作室 Mandalaki 的设计师和联合创始人。他清楚地记得,在 2019 年的 11 月,他们突然收到了许多来自中国的订单。工作室在中国的合作伙伴和他的朋友告诉他,一些中国明星在社交媒体上发布了 Halo,即原版产品的照片,他们将自己的脸笼罩在 Halo 的灯光下进行自拍,引发了话题讨论和大量分享。

原本这应该是一个好消息,但“从这个时刻开始,情况就真的像失控了一样”。还没来及庆祝,Koli 很快得知了一个新的消息:在上海的一家画廊,展出了一件号称 Halo 的作品,还使用了 Mandalaki 的名字,但那并不是他们的产品。

工作室立刻采取了法律行动,要求上海画廊把相关物料和产品全部下架。但事态早已不受控制,两三天后他们发现,Halo 的仿制品已经遍地开花,不论是在亚马逊、淘宝,都能看到相似的产品。不仅如此,许多商家直接使用 Halo 官方的产品图和宣传文案,来售卖外形相似的产品;更有甚者,使用这些信息打造钓鱼网站,引导人们下单,最终却并不发货。一时间,连工作室自己的邮箱里都充斥着投诉的信息。

“这对我们来说是非常糟糕的时刻。”相比起愤怒, Koli 的语气中更多的是不解,“我们不明白为什么,为什么他们要偷我们的图片?还要用我们的名字?”

自此,Mandalaki 和他们在中国的合作伙伴一起,开始了一场长达数月的,不间断的维权。“战况非常激烈,因为有成千上万的人这样做,导致情况变得非常非常复杂。”

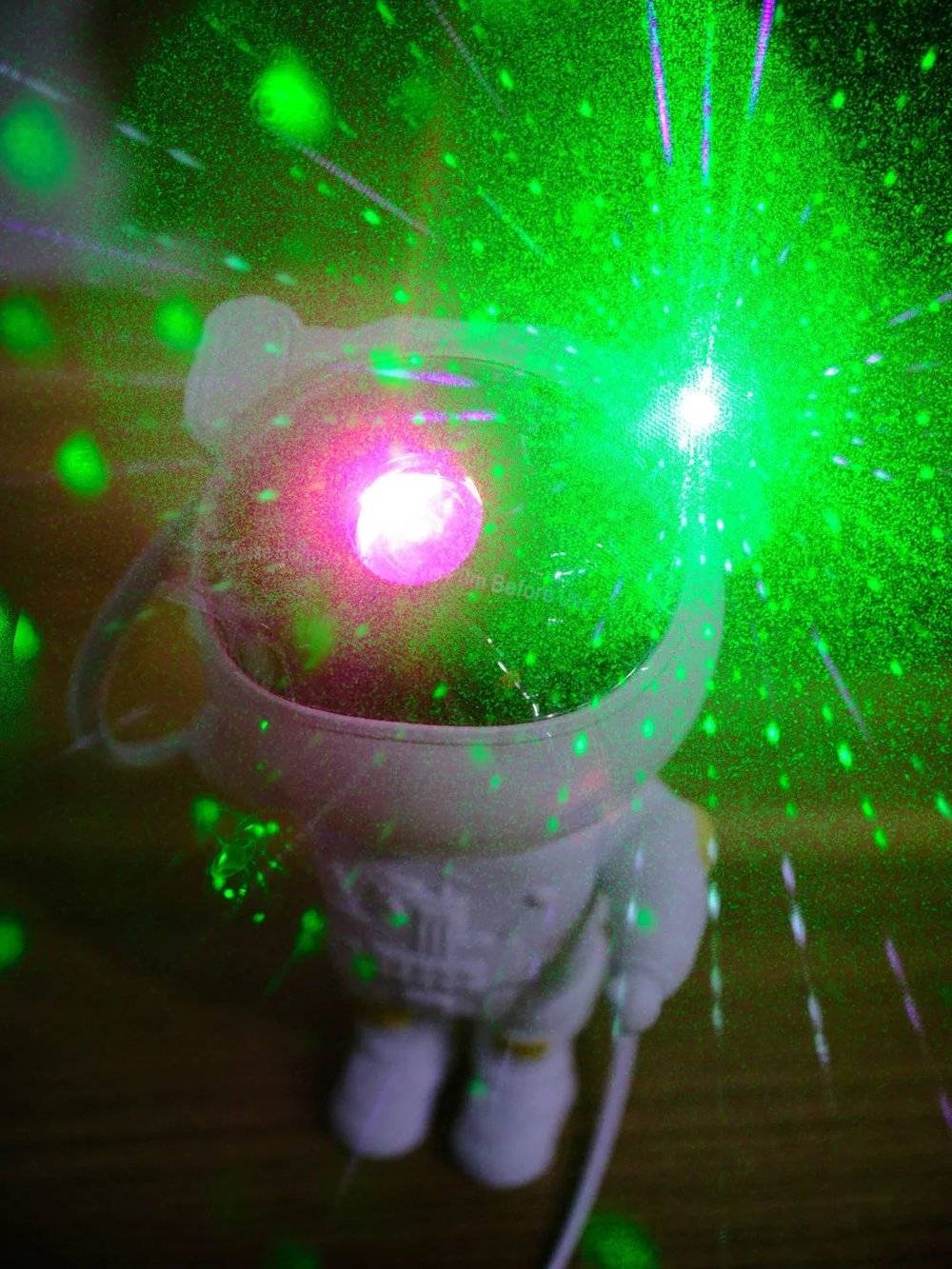

这场维权至今都尚未完全停止。但 Koli 也发现,现在的设计已经改变了,“他们做了一些非常丑陋的东西,比如说圆头的小人。他们也喜欢改变颜色,有绿、有蓝、有 RBG(三原色模式),让它像投影一样变化。”

新出现的款式脱离了他们可以维权的范畴 ,这不再是他们的设计。或者说,从一开始,这就是两个完全不同的逻辑下发生的事情。

Mandalaki 工作室的理念里, Halo 是一件艺术品。直到现在,他们仍手工制作每一盏 Halo ,拒绝机器量产。这也是 Halo 价格如此高昂的原因,“就像苹果电脑比其他电脑贵一样,因为他们使用高端的材料,花费数年的时间去开发和设计。”

在位于米兰,环境优雅的工作室里,成员们伴着音乐,以每个月三十到四十盏灯的速度制造生产;而与此同时,在赵兴堆满了配件和纸盒的“网红工厂”,八个工人一天就需要生产出五六千盏灯。

两个时空是何时发生交汇的?Koli 认为,大概率是 2018 或 2019 年的米兰设计周上。一位中国的生产商拍下了 Halo 的照片,回国进行了量产。

这个推测没有确凿的实据,但也不完全是空穴来风。有店铺老板告诉我,在古镇,只要有图片,没有设计图也能仿出一款灯,老板指着柜台上悬着的那个巨大条状的、黄铜材质的造型灯,说这就是请工匠花了两个月时间手工锤出来的。他们也会“自行研发”,他指着店门口的一排人物造型灯介绍,这些都是在品特网(Pinterest)上看的图,自己批量制造出来的产品,现在卖得非常好。

商人们也了解中国市场的口味。黄晓光作为商业嗅觉敏锐的温州老板,做了半辈子水晶灯,他自己就经历了过去十几年,中国人从最寻常的日光灯到开始消费装饰性大灯的完整过程。在他看来,中国人对灯的审美,一直以来都渗透着对西方的模仿和想象。

他也思考过,为什么过去欧式美式的东西好卖,“中国人最早出国,旅行社带你去的都是人家的宫殿、教堂,古老的建筑,这种印象就留存下来。”

疫情之前,黄晓光也几乎每年都会去米兰设计周。近几年国内“北欧风”炒得火热,去完设计周,他又跟女儿把北欧的几个国家走了一圈,“转完发现,到处都是老房子,家里的灯是多少年都没有变过了”。只好再去展览馆里,看年轻一代的工业设计作品,寻找灵感。

至于北欧风到底是什么?谁也说不出个确切答案。“就是线条简单一点,我们就叫北欧风了。‘轻奢’也是自己叫出来的嘛。”

“说句不好听的,国内就没有灯。都是沿着人家的轨迹走过来。”黄晓光说,“但国内竞争厉害,要形式跟人家不一样,就拿过来改改改,点缀,加东西啊。国外东西很简单,是我们把它做复杂了。”

伍

网络潮流起落的故事,重复了成千上万次,也毫不意外地落到落日灯的命运上。

最赚钱的阶段过去了,当价格跌到十几块钱时,很多人都跟小万一样,退出了这场抢时间的游戏。配件城的另一端,一家店曾卖过落日灯方型的灯头,用铝制的材料,车床车出造型,再喷漆,算是成本比较高的做法。老板已经不做了:“像我们这种怎么也要赚个一块两块钱的,只赚几毛,卖几百套也才多少,那些损失都没有人帮你算的。”

赵兴还在做,他开始将重心转移到开发不同的造型上。在他门店的货架上,目前摆着七八个各不相同的落日灯。黑色的圆形小灯是他开的第一个模,巴掌大小,造型极其简单。成本是两块多,他以五块五的价格批发给经销商。之后,他又陆续发展出“机器人”“马里奥”“太空人”的造型。

起初赵兴也仿过别人的产品,还被找上门来,赔了 1.8 万。后来他学会了绕过监管,思路就是在原版的基础上,做些改动,“规则是只要有六个不同点,就可以申请专利”。

自己“改良”的几款灯,赵兴都申请了专利。但现实中,他常常无暇也无意去声讨盗版者。他知道,因为造型复杂,零部件数量多,开模起码也要二十几天的时间。这些产品的销售寿命非常短暂,从出厂的那一刻,价格就迅速下跌,一个月之内腰斩都是常事。“我就赚这么一个月、一个半月的钱,等把开模的成本赚回来,之后就基本是纯利润,少一点也无所谓了。”等盗版者开好模,准备量产,这些款式很可能已经赚不到钱了。

正因此,他从来不签单赊账,“一周之后可能就完全不是这个价格了,到时候我们怎么算?”今年他的客户许多是原本做太阳能、户外灯的厂家。这些“财大气粗”的老板们常常一下就是几万个订单,这时赵兴甚至会主动劝阻。因为这些货一旦囤积,最终的结果就是要清仓抛售。

当收益从几块降到几毛,到甚至接近于零,“互相之间只能拼命地搞价格,偷减材料。”

但人们是否在意这种变化呢?赵兴认为并不会,“反正这种灯它本来也不是用来照明的。”在小红书上,落日灯关联最多的关键词是“氛围感神器”、“在家拍大片”。滤镜加持下,灯与灯之间的差距也变得不再那么分明。9块9的廉价灯用得都是劣质亚克力材料,但消费者大多不会在意——一年半载之后,估计也没有人还记得要打开这个产品。

“灯是没有任何技术含量的东西。”赵兴承认。虽然人人都想从中分得一杯羹,但古镇的商家对落日灯的态度可谓毫不客气:就是“网红灯”嘛,我遇到的很多店铺老板们这样评价,有些甚至直接认定它为“智商税”。

在谈及一把好灯应该具备的品质时,几乎所有人都会开始描述同一个指标:“显指”——光源对物体的显色能力称为显色性,对于一盏灯,光线的效果越接近太阳光就越理想。不论是商业照明还是家居装修,都会根据场合的需求调整灯的显指和色温。但没有人会对落日灯提出这样的要求。

如今在古镇,落日灯的“余晖”可能是赤橙红绿青蓝紫任意颜色。它甚至不一定是灯,也可能是镜子、是无线充电器,或是用遥控板或手机 APP 控制的“智能家居”,被附着各式各样看似花哨,实则廉价的功能。

赵兴也被卷入这种节奏,他已经为2022年筹备了三个新款,其中有一款针对北方市场,是一个带落日灯的暖手袋,“你可以当夕阳灯用,也可以当暖宝宝用”。

他不再思考为什么人们会喜欢落日灯。看了越来越多的抖音带货之后,他总结,“就是傻瓜消费,没人在乎有没有用,气氛带上来大家就都买了。反正几块钱的东西嘛。”

这两天,他又推了一个新品,是一个太空人造型的星空灯。他对此很有信心,因为这个产品的功能更加复杂,打上墙足足有三层光效,一层绿色激光斑点,一层月球形状的光晕,一层不断转动的星云图样。

赵兴找了许多同行帮他在朋友圈打广告,陆陆续续有五六个人来询价,拿样品。但真正要货的并不多,他开始有些着急了。送货途中,他不断收送语音,“兄弟,这两款推得也很累,可能定价定高了还是怎么回事。你那几款新的出来没有?”

后记

古镇的拜访接近尾声时,2021 年 12 月,我开始联络 Mandalaki 工作室,给他们网站上的两个邮箱地址都发去了采访邀请。尽管已经接近圣诞假期,隔天我便收到了回信,正文写道,“希望你的杂志能点明真相”,落款是 Koli ,这个小工作室的创始人之一。这时,他正在位于希腊雅典的家中过圣诞节,从窗户望出去,能看到帕特农神庙。他刚刚经历了一场鼻腔手术,说起话来有浓重的共鸣,但仍然非常积极地回应了这次采访,还主动给出自己的微信号,方便我与他联络。

几天后,我们通过语音电话更深入地聊了聊。起初,我还试图跟他分享一些在古镇的见闻,很快我就发现,几年前就下载了微信的 Koli,对在遥远的中国发生的事情,丝毫都不陌生。他知道作品最初的发迹是源于明星自拍,知道网购平台上盗版横行,甚至连古镇都才推出了几个月的新款机器人造型的落日灯,他也看到过图片。

电话里,他比邮件中更加自然和坦诚,唯一绕过的问题是当我问及 Halo 迄今为止的销量,他没有正面回应,但表示“肯定没有好几千好几千那么多”。他承认,盗版的横行并没有减少正版的销量,因为两者“面对的是两个完全不同的顾客群”。反倒是因为此事,Mandalaki 的知名度大为提升,如今,中国、韩国成为了这款产品的主要市场。

但作为设计师,他很难把这视为一件喜忧参半的事情,他知道,对于那些更年轻,更不了解跨国业务的工作室,这也许就是一次毁灭性的打击。言语中,他听起来仍然十分愤慨,还有长期维权后的疲惫。他从未见到过一盏所谓的“落日灯”,“我不想亲眼看到它,老实说,我宁愿不要。”

(注:文内小万、赵兴均为化名)

本文来自微信公众号:时尚先生fine(ID:finemagazine),作者:古里,摄影:张雷,监制:刘敏,编辑:马安妮