扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),作者:任曙林,头图来自:任曙林

我从1991年开始拍摄矿区,前后历时四年。

其实整个八十年代我都在跑矿区。准确地说,我在拍摄中学生的前一年来到煤炭科学院工作,就开始出差,往返全国各大煤矿拍摄科教电影。那时对煤矿除了震惊,没有其它感受。八十年代末,不仅结束了“中学生”,也中断了我的摄影,这口气缓了两年才过来,还是想拍照片,很自然的,我就想到了矿区。

整个八十年代,我拿着摄影机,带着成箱的灯具,拍摄16毫米电影胶片。山南海北,大小矿井,甚至小煤窑。可以说在摄影人里,我是下矿井次数最多的几位之一。只是那十年心思在校园,去矿区是工作,只拍电影不拍照片。爬出矿井,见到阳光,回到北京,进入校园。不是说煤矿没有阳光,那是两个完全不同的世界,我经常在切换中产生恍惚。站在校园里,脑后还有罐笼升降的钢铁声;踏上矿区的土地,如同穿越了一个世纪。就算那时想拍摄矿区,这种思绪的分裂状态,我的神经也受不了,更何况那些年,对一个城市长大的人来说,煤矿确实太陌生,太震惊,感觉非常遥远。

从统配煤矿到地方煤矿,中国的东西南北几乎都有涉及。我到煤矿必下井,钻入地下几百甚至上千米,真有恐惧啊!经常暗想如果出不去了,谁找得着你,你将在世界上消失得无影无踪。下井次数多了,特别是与井下工人的接触,你会感到这井下的丰富与无尽,其实人最后的归宿就是这样。

下井最考验人的不是在井下,因为一旦到了坑道里,会有钻地沟的感觉,不就是防空洞嘛,一掀盖就到地面了。下井的方式很多,有直有斜,有快有慢,矿车罐笼花样很多。在那几分钟甚或更长的时间里,你切身感到一步步远离地面,走向深渊,去往一个无底的黑暗地方。那几分钟被无限放大成几个世纪,太漫长了!我每次蹲坐在不同的铁家伙中,耳边响着金属与金属的声音,具体的物质向上飞去。而我在下降,在飞速地坠落,没有尽头像是进入了黑洞。过程,对,就是过程,只有在这种过程中,你才能体验到问题的实质。你切实感到了时间,那一刻,时间是有质量的,是有血有肉的。你是那么具体地实实在在地向下坠落。你无法逃遁,每一寸空间都包围着你,每一分每一秒都需要你一一度过,没有任何省略的地方,更没有逃避的可能。

2013年我去德国游走,特意去了鲁尔矿区。由于德国已经全面禁止开采煤炭,整个矿区已经改造成文化遗产园地,几座豪华现代的博物馆把煤炭的开采历史讲解得清清楚楚。有一个超大的电梯装饰成下井罐笼的模样,四壁屏幕闪动,如同坠入黑暗,同行的老外不时有发出惊叫声。其实装置原地没动,我的心思却回到我的矿区年代。

下井用的矿车罐笼什么的,都是厚实的钢铁容器,浑身遍布伤痕,却坚固无比,它们从来没有显现过它们原本的面貌,煤水泥渣长年伴随着它们,无法清扫也不必清扫,这就是它们的应有面貌。我蹲在里面,经常与煤泥为伍,为了舒服,总是与它们相拥相靠。这时我会把矿帽压得很低,不去看那看不清楚的空间,人的感官已经足够了。右手紧握着矿灯,那是生命之光。这时视线常在那双胶鞋上,鞋里的脚上一般要包上布,一种很粗糙的麻布,这样舒服也保护脚,我从来没有这么近距离这么仔细地观看自己的双脚与钢铁和泥水的关系,它们往往也失去了往日的坚硬和肮脏,变得丰富和具有生命。

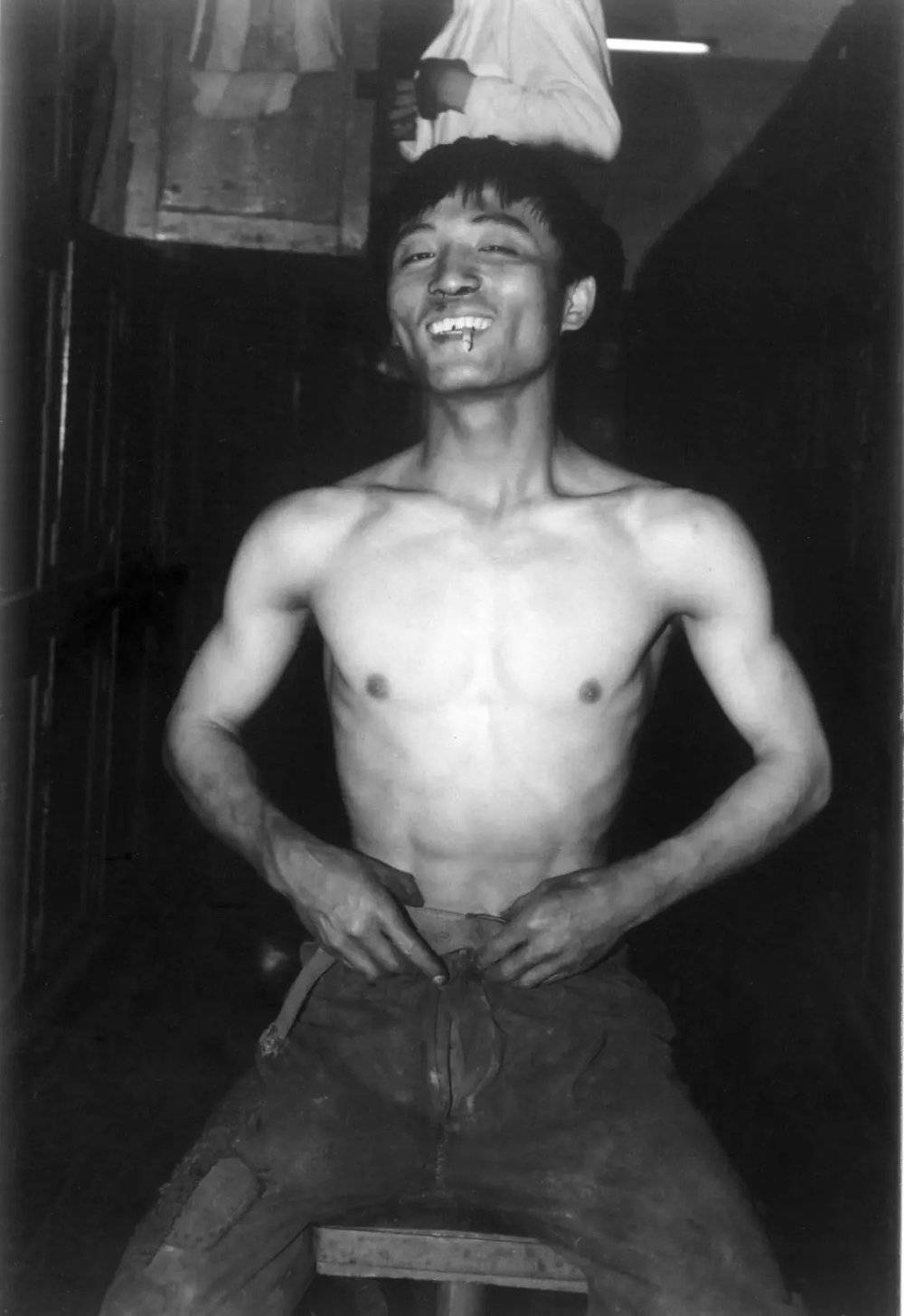

下井穿工作服是要空膛的。我第一次下井换衣服时,还保留住内裤什么的,矿工们笑我:那你上井后第一件事就要洗内裤。开始特别不习惯,特别是冬天下井,棉裤肥大,那东西在里面总是晃荡,好像失去了保护,特别扭的。穿越黑暗,地层深处是男人的世界。

下井的工作服裤子一般用绳子系住,因为上衣外面还有皮带勒在腰间,你的矿灯挂在上面,这是比什么都重要的东西,井下的光亮就是生命的保障,所以矿灯的保护与正确使用是每个井下矿工都非常重视的。一般井口都设有矿灯房,里面的妇女都是矿区非常有责任心的人,每次矿灯的领取、交还与检查,特别是充电的操作,丝毫马虎不得。工人可以同许多人开玩笑,但一般不敢与矿灯房的大姐大婶们多嘴,他们希望领到一只完好、电力充足的矿灯下井。当然不是斗嘴后就给你不好的东西,那些女人也不会这样做,只是矿工们把对下井的重视和对生命之神的敬畏部分转移到这些女人身上了。

人在井下,就是在另一个世界,不能说不吉利的话,但谁心里都明白,下去了,有许多未知,上来了,就是新生。

所以在井下,矿工们讲话是很随便的,图个心情愉快,有时领导下井也会跟着附和几句。我那时听了许多荤笑话,大大丰富了对生活的认识。下井是个生死关,所以井下工人工资高,而且不少煤矿有采掘餐厅(井下主要是掘进与采煤两大类工作,简称采掘),工人升井洗澡后,在这里吃饭是有酒伺候的。

中国的矿区,特别是煤矿,它是一个特殊的生态环境。人可以在这里完成生老病死的全过程。换句话说,它是一个相对独立、封闭的社会。

中国有许多大型工业基地,人员众多,但还是有一定流动的可能。煤矿则不然,除了参军与考学,你只能“近亲繁殖”,长期在这个广阔却有“围墙”的空间里生存了。这当然是我在煤炭科学院工作时的情况,后来煤炭部撤销,许多政策变了,矿区的围墙开始破碎。

一般人认为矿区就是脸黑黑的工人戴着矿工帽下井。其实矿区是一个复杂的系统工程,井下工人并不是全部,甚至不是多数,矿区里存在着一个庞大的工作群体,支撑着矿区的出煤,和出煤前后的许多事情。

我喜欢在矿区游走,当然要甩掉那些陪同的人,相机装在兜里,随时拍它几张。有时与领导同来,我就利用中午休息的空当去转一圈,一般都有收获。矿区不分白昼,是连续24小时作业,到处声响,一片繁忙。晚饭后的时光令人兴奋。我总会悄悄溜出宾馆或招待所,甚至穿上矿区的衣服,依靠自己对工业空间的熟悉,更依靠自己与工人打交道的功夫,凭感觉我可以找到那些不起眼的地方,而许多充满人性光芒的工作场景恰恰出现在你的探寻之后。

最让我吃惊的发现是矿区女工的存在,不仅量大,而且面广。如果算上“文化大革命”期间的女子采煤队,女人真是出现在矿区的所有角落。

最让我震惊的是她们的年龄跨度,她们把一种女性的宽容与博大带到并融进那些繁重劳动中。中国东西南北的矿区我都跑过,地区的差异造成生产与气氛的差异,但是凡有女人出现的生产场面,你都会感受到一种迷人的东西。它细腻悲壮,它柔和坚强,它世俗得充满地气,它美丽得肃然起敬。

《矿区劳动者》是我在《八十年代中学生》之后的拍摄,我似乎转到另一个世界,它们反差太大了。我没有时间去分析这些区别,也觉得没有必要,我需要的是感受矿区里存在着的真实气息,特别是那片土地上的男女老少劳动者们与我是一种什么关系,我们互相意味着什么。

在矿区拍摄特别像一只蜜蜂飞进了一大片花野,你不需要着急,只要慢慢地行走,总会有不一般的东西闯进你的镜头。有时马上拍摄,有时我会同那里的人们聊上一会儿,我觉得自己像个游走的僧人,托钵而行,拜托众人的施舍,吃千家饭,穿万家衣。没有了他们,我便不复存在。出差时间有限,我只能尽力而为,总是没有过瘾就要回去了,谁知道下一个地方是在哪里。就这样断断续续地行走了四年,矿区的男男女女们留在了我的黑白胶片上。

最令我感慨的是,在矿区这个看似男性化的世界里,许多女性的身影跃动在我的胶片上,她们从十多岁到五十多岁。正因为有她们,中国煤矿在我心中是一片活水真气。

由于我的官方身份,我在矿区是有话语权的,正因为如此,我必须想方设法摆脱掉周围的人。中国矿区有非常强大的宣传机构,无论大小煤矿都会有几个画画儿的,摄影的,搞文字的就更多了。他们非常一致的把如此鲜活的现实装进一个预先设计好的蓝图中,我无法沟通,不能对话。

有一次,我在一个环境中拍摄一个男人。他对我说,矿上搞摄影的从来不拍这些,我很紧张,赶紧解释我是为技术改造拍些资料。女人们对我的拍摄更多是好奇,她们以为北京来的总应该有所不同。我主要是担心我在出差期间的所为让北京的领导知道,那会可能是政治上的问题,至少是一种反叛与另类。要知道,那个年代自由摄影师进入国家统配煤矿跟进入军营是差不多的。

我觉得矿区是个充满人性的大气场,相比那些机器轰鸣的车间,这里人的主宰作用更强。它介乎于机器与人工之间。机器是人的延伸,而人在其中是机器的兄弟姐妹,它们几乎一体化了。说起来似乎残酷,其实是一种温柔,这么大型沉重的劳动,人没有被消灭,这简直是一个奇迹,这是传统工业的最神秘之处,也是它最后的吟唱。

本文来自微信公众号:孤独图书馆(ID:aranya_library),作者:任曙林(“四月影会”的重要成员)