扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:行业研习(ID:hangyeyanxi),作者:崔昌杰(中山大学社会学与人类学学院博士),编辑:卷心菜,原文标题:《个体中心化:养老院的照护生态》,题图来自:视觉中国

院民在进入养老院的那一刻起,便意味着家庭已将这些亟需照护的亲人“委托”给了机构,由护工代为照料。但机构照料不同于家庭照料,后者基本是“一对多”模式:照护资源是稀缺的,一个护工要同时看护多个院民。那么在此种情况下便会出现院民之间的“注意力竞争”,以实现自身作为护工看护“中心”的目的。

因此,文章的“个体中心化”指的就是“院民争取资源、让自身成为照护中心的努力”。这种现象基本会出现在除卧床昏迷老人外的所有院民身上,而这也构成了养老机构内基本的照护生态。这种实现中心化的方式既包括“正向”的,也包括“负向”的,但总体来说,后者要远多于前者。

稀缺的照护资源

养老行业作为一个朝阳行业,亟需大量后备人力资本帮助其发展。但悖论的是,缺乏专业且稳定的护理人员是几乎当前所有养老机构面临的共同问题。由于老年护理人员劳动时间长、强度大、收入低,且面临一定程度的社会歧视,因此很难吸引年轻专业人才从事养老行业,这就成为了养老行业的一个结构性难题。但相比于有财政资金支持的公办养老机构,或收费较高的高端民办养老机构,中低端民办养老机构除了难以吸引人才,还面临着更为严峻的护工流失率。

“这里有一个现象,是所有养老院普遍存在的,就是如果我们这一代人,就50岁以上的这代人,离开养老院之后,养老院很可能招不到护工了,尤其是这些中低端的机构,这一点我看得相当准。因为这个工作又累又脏,必须要身体健康,有爱心的人才能搞得来。有耐心,有爱心,你才做得下去。而且要身体素质好,同时心理素质也要好。你不具备这些,你做不下去干不下去的。所以说那些高端养老院他给的工资都蛮高的。收费高,自然给的工资就高。”

“还有就是那些公办养老机构,人家都不愿意接受这些脑子不清楚、不能动的,一个是轻松,还有一个是那里的工作肯定要更稳定些,你说是吧?但是像这种低档次的养老院,再过5年我估计就招不到护工了。因为生活差,工资低,又脏,你说谁来做呀?”

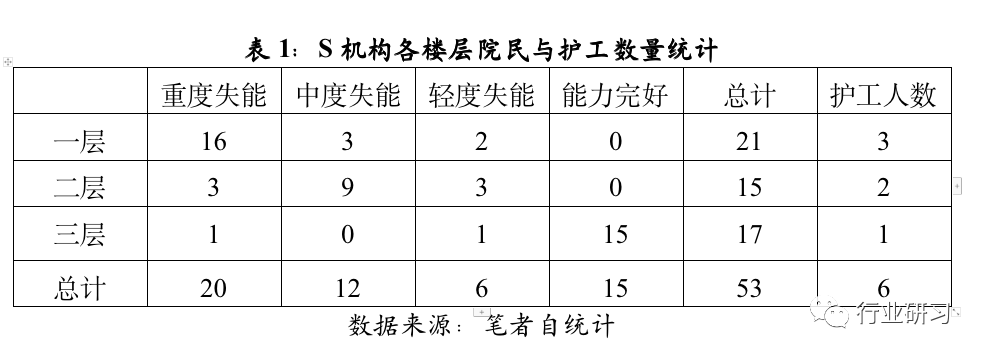

以S机构为例,其住宅楼共分为四层,每层三个单元。从一楼至三楼,院民的失能程度依次减轻,第一层共21人,失能程度最为严重,肢体或精神严重障碍16人,部分失能院民3人,轻度失能院民2人,配备3名护工;二楼共15人,其中完全失能3人,部分失能9人,轻度失能3人,配备2名护工;三楼共17人,几乎全部为可自理老人,其中完全失能1人,可自理老人16人,配备1名护工,具体统计详见下表:

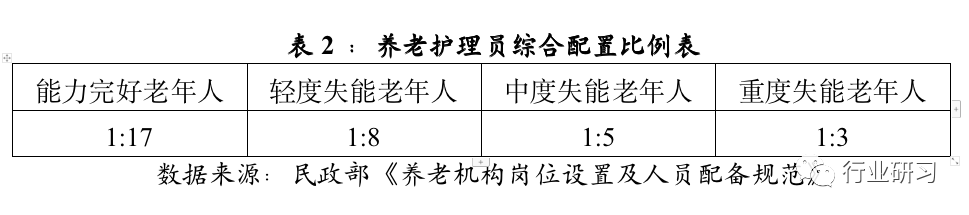

比对民政部《养老机构岗位设置及人员配备规范》,可以发现S机构的护工配比严重不足。在雇工少的情况下,每一位护工要承担的照护任务都大大加重了,在一楼的两位护工要照护14名精神、智力与肢体残疾的院民,每日尤其是上午的工作量极大。一旦护工稍有流失,无疑会加重其他护工的照护负担。

从目前养老院护理人员的年龄构成来看,近2/3年龄在50岁以上。以S机构为例,护工的平均年龄接近61岁,这说明护工本身也在日益老龄化,已经出现了“以老养老”的问题,护工队伍的数量和年龄结构失衡。而供求失衡的背后是护工工作量与薪酬不匹配、社会地位低下、工作不体面的社会困境。

再加上当前老年人支付能力不足、养老机构盈利动机又强,压缩护理人员待遇便成为了常规的“节流”手段,如果机构无力聘请专业且足够的年轻护理人员,那么雇佣“未接受过正规专业培训”且“薪资待遇低”的护工就成了最经济有效的手段。因此,从人员配备上的专业性及数量上就注定了中低端养老院的院民只能得到有限照护。

但与此种有限照护资源对应的却是大量的照护工作,故而在机构内便会出现院民为争取照护资源而产生的“注意力竞争”,竞争的方式或为正向,或为负向,但根本目的都在于让自身成为护工关注的“焦点”。

正向中心化:礼物的流动

在人类学的视角下,任何社会都会发生某种形式的礼物流动与互惠,也正是通过“礼物”表达、连结和创造了社会关系。同样,养老机构虽然在某种程度上具有角落与边缘的性质,但其既然作为一个人员聚集之所,便也会存在各种各样的礼物流动。

养老机构内的“礼物”既存在于物质层面,也存在于身体劳动层面。这两种礼物的流动分别发生在两层关系之中:第一层发生在被照料的老年人与护工之间;第二层发生在肢体健全的智力障碍、唐氏儿等院民与护工之间。但无论何种类型,都指向了照护资源的争取。这种资源的争取,不仅是出于理性考量,同样也包含了大量的精神象征和情感表达,在实现资源交换的同时,也达成了情感与价值的认同。

首先是照护实践中的物质馈赠。

2021年10月份的某个中午,那是我刚到S机构的第五天,在我将饭送到三楼后,张婆婆叫住了我,把她碗里的一个红薯给了我:

“这都是老婆子我自己买的红薯,洗好的拿下去和米饭一起蒸的,是干净的,你趁热吃,我们人老了就吃的少了……别客气,就是拿给你的撒,年轻人要多吃点补充营养。”

我回到一楼后和护工齐阿姨聊起了这件事,齐阿姨表示见怪不怪:

“当时我在另一个养老院干的时候伺候两个婆婆,我对她们那是真好啊,简直比对我亲妈还要好,当然了,我对她好,那别个人肯定也是对我好的……照顾老人我收的东西我都吃不完,都是老人还有家属愿意给我的。所以说你必须真心对待别个人,别个人才会真的愿意给你。”

“当时还有另一个养老院,一再二再非要我去,工资是每个月4000,还有三天休息。多好的条件,但是我没有去啊,就是说那两个婆婆限制了我。所以我没有去那边。她们甚至说‘哪怕你工资低一点没关系,我们叫儿子补给你’。”

老人对护工这种物质性的馈赠,既包括商品-理性的“被照顾”考量,也包含礼物-情感的“感激”因素,这二者本身便是混同在一起、难以划清界限的。但必须承认的是,在院民身体失能、行动不便的情况下,其作为一个残缺主体与护工进行互动时本身就是不平等的,因此这种物质性的馈赠更多的会更倾斜于一种理性考量,变成院民自身竞争护工注意力的一种方式,意在换取更多、更细致的照护。这也在S机构管理者那里得到了证实:

“就是那些不能动的、老年痴呆的,这种老人就不能经常换护工,这就是我总结出来的经验。不能动的,你必须知道他身体哪里可以翻动,哪里疼,分寸在哪里;再一个就是老年痴呆的人,他认人,比方说你这个护工和他搞熟了,你再换护工的话,他就不接受不听话。所以说老人和家属有时候和护工搞熟了确实是不想换人,不然就又要适应,对老人来说也是一种折磨。”

其次是身体实践上的照护分担。

在S机构有部分院民是从福利院转至养老院的智力障碍、孤独症、唐氏儿与脑瘫等残疾人。他们虽然或多或少在身体上存在一些障碍,但大体来说肢体是健康的(除脑瘫院民外),因此在日常生活中便可以帮助护工分担如倒垃圾、提水、收衣服、倒尿壶等各种力所能及的简单工作。

“呦,平时洗衣服还多亏了穆枭(智力障碍)给我提水倒水,我腰本来就不好,体力活干太多了……平时像倒尿壶这种事情,都不用我去提醒,阿木(唐氏儿)看见之后自己就会去倒,你要是帮他,他还不愿意,你看你每次要去倒的时候他就说‘是我的,我的’,哈哈哈。”

“在我们这里连垃圾都要抢着倒,厨房一喊就立马过去几个,你看大志和阿木每次都要看谁先跑过去。”

在一个即使可能有很多失能和半失能者组成的社会,都可能会形成某种秩序,这种秩序本身奠基于人们持续性的互动和有限能动性的发挥,尤其是积极分子能动性的发挥。那么这些积极分子便成为这些管理者可以利用的资源。

“你看这里每一个孩子看到瞎子乱跑都会把他拉回走廊里,小雨(孤独症儿童)也知道瞎子不能乱跑,阿木那就积极的过分了,什么都要冲到最前,家属来看老人,护工还没有去门口等着呢,他就先到门口鼓掌,反正基本来常来的那些家属都认识他……那平时给那些孩子洗澡洗脚的时候也多亏了穆枭在旁边,要不然都那么高那么重,我一个人还抓不住,他们洗澡的时候又都爱玩水。”

因此,一方面是这些院民有极强的身体积极性,另一方面也是由于机构内照护资源稀缺,护工便有动力调动起这些失能程度较轻院民的“身体”力量,在必要时替代自己供给照护,甚至是提供管理,即是说此种积极性恰好与护工的需求是耦合的。

但尤其需要指出的是,积极分子的身体调动要以“服务对象”的稳定作为前提。否则这种积极性的调动便会产生消极后果,其可能的风险是积极分子的“工具化”和“暴力化”。

“阿明(智力障碍稍轻)又拿着那根棍子吓唬磊磊(孤独症儿童),喊他吃饭。这个时候老板的老公走了过来笑着对阿明说‘你个傻子成他们的领导了’。磊磊很害怕,他害怕就开始唱歌,而开始唱歌就是发病的前兆。”

不过身体实践作为一种礼物,所交换的东西是不同于物质馈赠的,虽然二者的目的都是一致的:获取护工更多的注意力。前文提及,老人的物质馈赠更多是出于一种理性考量,来换取护工更耐心和细致的照护服务;但心智残疾人的身体实践本身在某种程度可以作为护工照护服务的一种替代,其意在交换护工更多的情感关怀。

而这也指向了照护工作本身的双重性质:事务性的身体照料与关系性的情感互动。而不同类型的院民对于这双重照护的需求往往是不同的,养老院内的老人往往更倾向于光谱中的前者,而福利院内的各类年轻残疾人更倾向于光谱的后者。

“这些小孩都很可怜,家里不要了才放到这里,不管他们实际多少岁,四十多五十多,但心里还是个小孩,他就是想要你的关注,你看穆枭和阿木,看到了什么事情都要赶紧和我或者齐阿姨说,虽然说不清楚在那里比划……你看每次他们倒完尿壶或者帮我们提水,我们那是一定要说谢谢的,不然他们就会自己对你说‘谢谢’,意思就是提醒我们忘了说。”

负向中心化:“脆弱”的制造

养老机构作为一个总体性机构,其特殊之处在于,进入其中的院民不仅是弱势群体,也是一些社会化相对失败的个体,因此他们获得注意力的策略便往往是负向的。但问题在于,一旦负向行为获得了护工或者整个机构的注意力资源,他们便会更频繁的表现出负向行为。而且不同类型的院民往往会以不同方式做出负向行为,来获取机构更多的照料资源。

首先,失能失智程度不高的老人只能通过最原始的“吵闹”与“喊叫”方式来获得注意。

“杀人了,救命啊,警察快来啊,我娃啊,快来快来”,这是我在S机构第二天早上五点起床工作时听到的(也是未来一个月每天凌晨的固定“插曲”),声音则来源于我隔壁的纪奶奶,我赶紧穿好衣服跑去隔壁,看到她坐在轮椅上,双手则被束缚在床两边的杆子上。看见我后她问我“你是警察吗?我犯了什么罪?为什么要绑着我?赶紧给我儿子打电话,快给我儿子打电话”。

和护工了解情况后,她们和我说因为纪奶奶总是觉得热,就用手脱衣服,她们上午很多事要忙,要打扫、做饭、喂饭、给老人洗衣服、洗脚,所以只能将老人固定住,也是对她的一种“保护”,因为但十月已经进入了秋天,为了不让纪奶奶感冒,只能拿束缚带将她的手束缚在轮椅或者床上,避免她乱动摔倒和脱衣服。

图1:老人的手被束缚在杆子上防止乱动

虽然护工说束缚带约束着应该没有问题,但是每次有老人叫喊的时候,护工就算再忙也都会去老人房间查看。一方面是为了确保老人无恙,但更重要的是为了避免被周边居民或被其他老人投诉,护工便只能前往房间了解情况。但更经常发生的是,老人只是想让护工帮他们解开束缚或是频繁的要喝水,但解开束缚带就意味着要一直在房间看护。对于这种情况,护工免不了会冷眼相对:“你别看我总是凶她,但是我对她还挺好的,我要是不吼她,她就要无法无天了!”

其次,心智障碍的残疾人往往通过“自我伤害”的方式来引起护工的注意。之所以打引号也是因为这种“自我伤害”有真也有假。例如阿木和磊磊经常将身上不小心碰到的伤口继续抠大流血:

“磊磊这个就是不怕疼,本来就是一个小小的蚊子叮的包,现在抠成这样。阿正也这样,去年他被蚊子叮了一个包,然后他就开始抠,结果越扣越大直接化脓,由于在嘴巴下面,吃饭都没办法好好吃,他还是要扣。院长没办法,只能拿那个玩具手铐把它拷起来。他还每次特别配合的把手举起来,让院长把他给绑住,院长一来他就知道要干什么事情,还笑嘻嘻,但是他又会自己偷偷把这个手铐解开,然后继续扣。最后甚至连骨头都可以看见了,好几个月才慢慢好起来。”

阿木也经常假装被别人打,被别人欺负,或者假装生病:

“阿木还有一个很不好的地方,就是刚来这里的时候老哭着说有人打他,但我从来没有看到过,有一次终于让我发现了,你应该也看过几次,他打别个人,别个人还手了,他终于找到理由了来找我哭。”

“我和他在之前那个福利院住了快二十年了,他就是喜欢被关注,冤枉别人打自己,也是希望被同情。稍微嗓子疼一下,就说自己吃不了饭,‘我不想吃’。”

最后,身体健康、可自理的老人往往会通过“投诉”的方式来获取整个机构的关注。

“我看那个孙婆子也是精神不正常,话太多!你知道吗?多的不正常……本来我每次和她还聊一下,结果哪天忽然下来我又和她打招呼,不理我,说我对她态度有问题要投诉我……她还经常给民政局打电话告状,说我们虐待老人,生活待遇太差,老板都快烦死她了。”

但问题的本质在于,身体较好或能动性较强的群体往往可以通过自主的表达和博弈,获得相对较好的服务,而失能失智者则缺少自主表达和博弈能力,本应向他们倾斜的照护资源被这些“无理投诉”所挤占。一些地区推行的养老服务满意度评价,便很可能沦为能动性较强群体的维权手段,甚至可能成为这一群体“特权化”的工具:

“他(老萧)是别的养老院都不收才来到这儿,他特别喜欢去民政局告状,尤其是军运会的时候,所有的社区人员都看着他给他好吃好喝,不敢让他去闹事,他经常去民政局告状,说自己吃不饱,吃的不好,有的时候出去好几天都不回来,然后又找不到他人,再找到他的时候是警察打电话叫养老院过去接人。”

小结

院民在初次进入养老机构这一陌生环境时,因为对彼此没有预期,便会通过各种行动进行试探,这种试探既包括积极正向的,也包括消极负向的;再加上养老机构又是一个相对扁平化的社会结构:在院民一开始进入机构时,对于院方来说,院民都是相对均质化的服务者和被管理者。

但在经过一段时间的互动之后,这些本就缺乏照护和关爱的个体就有了实现“中心化”的动力,为此他们会采取各种策略,这种策略或积极或消极,但都是为了“竞争”护工的注意,并逐步成为他们获取注意力的“习惯性策略”。这一过程对整个养老机构的生态非常重要。

但问题在于,由于护工数量较少,护理人员的关注在机构里便成为了稀缺资源,这些本就缺乏关爱和关注的院民都希望获得这一稀缺的照护资源。也是因此,在机构与院民的互动过程中就不容易产生稳定的预期。如果院民一直在试探、打破底线,那么就很难生成相对稳定的互动秩序,也会产生更多的负向行为。再加上这些院民应对不确定性的能力很弱,因此便试图在这种负向、重复、确定的行为中获得秩序感,也就容易出现“行为刻板化”。

潜在的注意力竞争意识,不论是消极行为还是积极行为,只要每次成功获得注意力,就是对这一行为的某种肯定,院民也因此会选择重复这种行为。因此,护工如何分配注意力,对于机构的秩序建立来说十分重要。如果将院民的注意力放在积极事务上,是存在引导院民做出积极行动的可能性的;但注意力过多用在做错事上,就可能作为一种激励机制来引导院民继续做“错事”,以博得更多关注。

因此,关键的问题就在于要如何建立中心化的正向激励机制,以及如何抑制负向行为的生产与再生产,具体来说就例如:如何识别、关注积极分子,怎样判定缠闹行为等,都是可以去思考与实践的方向。

感谢武汉大学社会学院博士后李婷,本文中的“负向中心化”概念即源于田野期间李婷师姐的指导;感谢英国纽卡斯尔大学法学院博士生崔梦钰、暨南大学附属第一医院医务社工部陈志峰在文章结构与遣词造句上的修改建议。

注:为保护受访者隐私,文中姓名均为化名。

本文来自微信公众号:行业研习(ID:hangyeyanxi),作者:崔昌杰(中山大学社会学与人类学学院博士),编辑:卷心菜