扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:降噪NoNoise(ID:forjingyijing),作者:孙静,原文标题:《离开寺庙的女硕士:佛灯下「摸鱼」,「下山」后卷自己》,头图来自:电影《在京都小住》剧照

当代年轻人大概都有一个“寺庙”情结。

从2017年开始流行的“佛系青年”,到每次都会刷屏朋友圈的寺庙招聘启事,想象中淡泊出世的寺院生活简直成了现代人的精神桃花源。

寺庙的吸引力有多高?仅浙江某名寺的一次社会招聘,就收到了3000多份简历,其间不乏清华、北大、复旦、港大硕士。为了逃避“内卷”,年轻人似乎不惜“卷”向寺庙。

但寺庙真的是避风港吗?“只能说,大家把寺庙生活想得太好。”3个月前,在某网红寺庙工作的90后哲学女硕士简宁决定来一次逆向流动。她下了山,成了一家游戏公司的“剧本医生”。

简宁至今仍感念两年的寺庙生活。在那里她被抚平了做影视编剧时留下的隐形“创伤”,运气似乎也跟着好了起来。但最终她还是决定顺应社会时钟的方向。

近日《降噪》跟简宁聊了聊真实的寺庙工作、当代年轻人的精神困顿,以及他们对寺庙的种种误解。

给佛祖打工,新时期“隐形编制”?

社会风向的转变有时悄然无声。

简宁记得,2019年从杭州某高校硕士毕业时,大家热议的还是阿里、网易、字节跳动。当时她正找工作问题上陷入迷惘,内心也向往高薪工作,“希望大厂能卷我。”

没两年,这些大厂上热搜的方式成了裁员,寺庙反而成了年轻人心中真正的“福报厂”。

在寺庙工作似乎等同于拿到了“隐形编制”。“只要不违反规章制度,寺庙不会辞退人。你在里面可以干一辈子,即便每天在办公室里摸鱼。”2020年8月刚进入寺庙时,简宁对内部的稳定、宽松程度感到惊奇。

对了,寺庙也没有KPI。

至于工作节奏,早上8点半指纹打卡,下午4点半下班,中间两小时以上午休。

由于简宁负责文献整理及文稿写作,她在寺庙的一天,大致可以总结为两个版本:

清闲时:擦擦桌子、洗洗杯子、泡泡茶、上厕所、刷知乎,中午跳绳1000下外加一套无氧塑形操,午睡1小时,看看文献,一天就晃过去了。

充实时:从《传灯录》的祖师生平传记中找到跟本寺法师相关的部分,进行注释、转译、文献校对,遇到最难读懂的唐代文献资料,还要逐字查阅《佛学大词典》。这份工作需要耐心。有时读完10页文献,就到了下班时间。

一个普通院校女硕士考进寺庙,离不开机缘巧合。哲学专业出路狭窄,她的同学们除了考公——比如去党校,似乎并没有更好的选择。几番挣扎之后,她放弃找工作,决定当一名自由职业者,为此还在公号写了一篇雄文——《我决定不找工作了》。

结果是妈妈焦虑起来。老人家凌晨三四点不睡觉,拿着一张都市报翻来翻去,在上面找各种招聘信息。在亲情面前,简宁的叛道离经只持续了几个月。

她主动报考了杭州市某区级编外岗位,参与编撰地方志。当时这份工作月薪只有3000多元,“我妈觉得很丢人”。虽然同一个岗位,在疫情之后需要400多人同时竞争。

简宁最满意的是下班后,单位不会有人再找她,大把时间可以自由支配,比如做新媒体兼职,或者写写剧本。“很多事情起点低不一定是坏事。当你一开始接受月薪3000元,后面不会更差了。”

2020年疫情后,浙江某寺院在时隔多年后又一次进行公开招聘,简宁投出简历并入职。

受到疫情影响,寺院工作突然成了“香饽饽”。她瞥了眼桌子上的面试名单,清一色清华、北大、复旦、交大、港大硕士。法师和专业HR共同从3000多份简历中筛选出符合工作要求的面试者,最终录取比例不及百分之一。同批次男生居多,女生极少,因为男生可以住在寺庙,女生只能每天通勤往返。

简宁相信上一份收入微薄的志书工作是自己的加分项。她的直属领导是主管文献工作的高阶法师,有海外留学背景。同事也都是佛学院硕士学历的法师。

直属领导待人极为和善,平时话不算多。但有一句让她深受感动:你不忙的时候,可以干自己的事情。当企业老板们恨不得员工24小时都黏在工位上,以榨干社畜的每一滴能量的时候,寺庙“领导”竟然主动鼓励员工“摸鱼”,理由是工作幸福很重要,大家要开心,要有自己的生活。

当然有些底线也不能逾越,比如对宗教有一定敬畏和了解、能够按时完成任务、在寺院期间吃素餐,且饭要吃得干干净净。平时普通员工与僧人则是分开用餐。

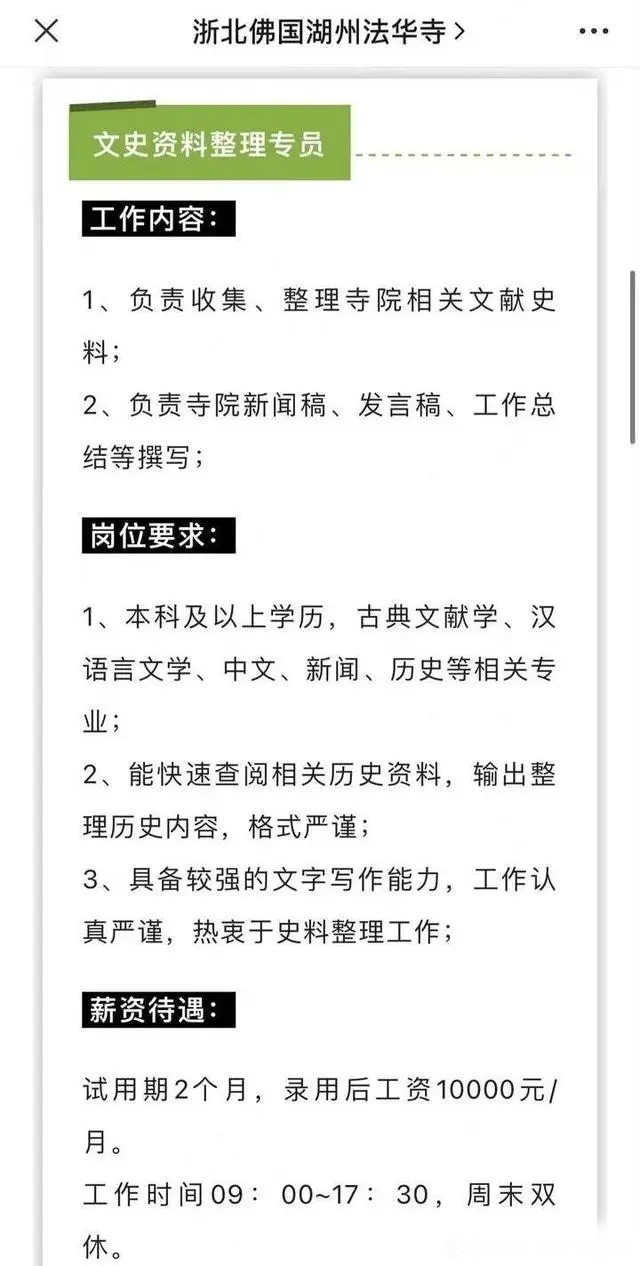

这样一份看起来比较清闲的工作,税后工资“在不买房的条件下,可以负担日常开支,还能有存款”,比区政府的编外待遇高不少。今年7月,湖州法华寺对外招聘时,像专业性要求比较高的文史资料整理专员,月薪也有1万元。

这两年疫情期间,寺庙断断续续封闭两个月,但员工工资照发。名刹古寺香火旺盛,倒是不缺“现金流”。

“凭心说在家干的那点活儿,配不上寺院发我的工资。”简宁对寺院生活很满意,尤为庆幸的是,自己能从文献工作中获得久违的“快乐”和“松弛”。

这对挣扎于精神内耗的当代年轻人来说,可真是太弥足珍贵了。

“修复”

在2018年底离开影视编剧行业前,简宁的生活是另外一种状态:工作被难以名状的压迫性填满,持续的职场PUA让她不自觉矮化自己,几乎快要低到尘埃里。

“一开始入行都追求成就感,被锤之后的自我修复就需要时间了。”从2015年开始,她以兼职身份从事电视剧剧本创作,“编剧是一种快速积累财富的手段,但所有人都可以对你写的东西提要求。而你只能服从和执行,就像工厂流水线一样。”

她之前参写过一个检察官职场剧,编剧关在一个房间里,两天内要交出1.7万字。一个没有职业背景的人,也没有时间做任何调查研究,别人只把剧情大纲甩给她,她就直接对着大纲硬写。

按剧集计算,一集稿费1万多块钱,她写了7集,没有署名权。这就意味着很难从工作中获取成就感。

那部披着职场外衣的爱情片后来上线了,豆瓣只有4分,简宁没兴趣也没有勇气去看。更让她难受的是上级的PUA,“他们以署名的幌子逼着你干活,之后再说一些很难听的话,贬低你的成果。”

在那种环境里,戏写不出来,很难过;写出来,意识到自己做了个垃圾,更难过。

直到在寺庙工作一年后,她才慢慢完成内心的自我修复:他们那些胡话不能当真。

寺庙是另一种氛围。游客区人声鼎沸、工作区沉默寂静,不过百米距离,仿佛两个世界。有点市井桃源的意味,“还记得第一次看到‘余生皆假期’这句话时,深受感动。那时候,我有好多好多欲望,以为自己需要好多好多钱。结果,自从进入寺院工作,真的每一天都在景区里呆着,面对香火鼎盛、游人如织。妈耶,余生皆假期突然就实现了。”

寺庙没有内耗,没有复杂的评价体系,没有繁琐的人际关系,也不需要被比较。通常当法师布置一个稿件任务,她写好了,就过;或者法师会给出很明确的工作意见。大家始终在就事论事的范畴之内。而当编剧时,领导的反馈是情绪化的,是负向的,她要一遍遍地做无意义的文稿修改,同时忍受刻薄的言语打击。

所以现在更让她开心的是“摆脱对外界评价的敏感”。她自嘲在寺院养成了一种“老子天下第一”的气质,就连待人接物的方式都变了。比如现在特别难生气,“别人骂我、取笑我或者批评我,我都笑着点头附和说对啊对啊,好像未来既没有烦恼,也没有麻烦。”

过去朋友跟她倾诉烦心事儿,她总会噼里啪啦说很多,“又爹又多嘴”。现在可能就是作为倾听者,安慰几句,然后去佛前替他们求告一下。她也会把佛学有趣的事情讲给朋友们听,邀请他们到寺院后山喝茶、静坐。

朋友说,没想到世界上还有这么好的工作。大家的相处模式变得更愉快。

在寺庙工作两年,她发现自己不焦虑了,可以更理性地评价自我。凡事也不着急了 ,一年比一年随缘。但运气却在变好,比如因为入寺工作这个话题,一名网友成了她的现任男友,还为她从山东只身跑到浙江。

她在自我修复的过程当中,也在旁观着寺庙对他人的影响。比如一个信众,坚信寺庙里有高僧,他从外地跑来,在大殿门口站了一天,只为能跟高僧聊上几句。

而每年6月高考之后,文殊殿供的香烛就会旺得一糊涂,香烛铺满香堂,全是求学许愿——比如信女**,高考证考证号**,求大学上岸。

简宁觉得很正常,有所求是信众接近宗教的一种方式,而佛门认为,只要信,就有德。

她也时常看到,真正有信仰的居士们,通过扫地等繁重而重复的体力劳动,去博取一个平静的状态。

让她略感不适的只有一类:前来“打卡”的互联网“网红”,比如一些美女,穿一个抹胸,在寺庙景点扭来扭去。

在寺庙工作久了,影视行业的记忆像遥远的另一个世纪。她的一些朋友们,后来在影视寒冬中承受着各种不稳定。有个朋友参写的剧本,男主是翟天临。但电视剧拍出来正赶上翟天临“塌房”,不能上映了,项目直接垮掉。后来公司资金断链,朋友只能走劳动仲裁。

在互联网工作的朋友这两年也有了危机感。而她所在这个“厂家”已有千年历史,看起来不会轻易倒掉。

人生的选择阴错阳差,有时候退就是进吧。她说不清。

“误解”与主动“下山”

既然寺庙是“桃花源”,一些人为何又要主动离开呢?

除了新近离开的简宁,之前被媒体报道过“下山”的,有杭州灵隐寺的新媒体小编、北京龙泉寺的北大数学天才柳智宇……跟简宁同批次入职的同事,至少有两人先行离开,一个回老家,一个为了孩子上学而移民。

至于简宁自己,则接受了一家上海游戏公司的邀请,去做游戏剧情设计——还是与她最喜欢的叙事创作相关,薪资涨了数倍,8小时工作制、不加班,也没有内卷迹象。她的年轻同事们,看起来也都无忧无虑,大家的老婆都是纸片人儿和猫。但她会主动卷自己,比如赶需求的时候,坚决不划水,也会主动加班。

辞职时她跟法师说:我四十岁一定不走,但现在岁数不对,不应该继续这样了。像这种工作机会也不多。她记得法师说,对,确实人往高处走。

“寺庙不是一个逃避的地方。”简宁承认,寺庙适合放松、养老,她在里面确实干得很快乐,但一想到以后的生存压力,她就躺不下去了。

简宁从小跟母亲生活,物质方面并不富足。进入大学后,她决定不再跟家里要钱,把每月生活费压缩到600元,连校门口一个鸡蛋饼也不舍得吃。她拼命做兼职,比如寒假代喂猫粮、当铲屎官……“我是从这种生活过来的。一直在寺庙工作,万一真有事情需要用钱,物质上会没有安全感。”

很多网友表示羡慕寺庙的工作,但简宁认为,这其中存在“误解”的鸿沟。如果可以真的来,他们不一定愿意干,因为寺庙没有所谓的上升空间。

这里更适合什么样的年轻人呢?大概有两类:本身就没有生活压力;或者生活纯粹、物质欲求很低。

前一类,比如她的同事中有当地拆迁户,不差钱;后一类,也不少,她有两个同届师兄,都是耐得住性子的高学历年轻人。从他们脸上,旁人能看出真正的欢喜。

其中一人,干的新媒体小编岗位,他喜好昆曲,对流行文化不感冒。有一次,大家议论一张海报上的张曼玉,然后突然发现,这个师兄不认识张曼玉是谁。“一个90后不认识张曼玉,真的很夸张。”

另外一个师兄,经常开开心心去后山练习唱歌,给人无所欲求、安于现状的感觉。简宁观察,两个人综合能力都很强,是那种在任何一个岗位上都能很负责的人,只是他们选择了寺庙这一特殊的工作环境。

至于不太安于现状的人,可能怎么都容易挑出错来。“不是换了一个环境,一定就能过好。环境跟人是相互作用的。”她提醒,真奔着到寺庙“修补心灵”的目的,不如选择做义工,而不是做员工。因为即使寺庙工作再清闲,也没那么好躺平。

十一假期,简宁带着现在的年轻同事们去寺庙拜佛,与前同事——法师们一起喝茶聊天。这大概是前员工的福利之一。

在某次临别时,法师关心她在公司累不累,然后淡淡一句:卷累了,就回来上班。

(注:应受访者要求,简宁为化名。)

本文来自微信公众号:降噪NoNoise(ID:forjingyijing),作者:孙静