扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:RUC新闻坊(ID:rendaxinwenxi),数据:葛书润、张瑞、余婉遥、申屠泥、王帆、陈舒睿,采访:陈舒睿、贾亚欣、王帆,可视化:张瑞、申屠泥,文案:余婉遥、王帆、贾亚欣,美编:张瑞,题图来自:《无法成为野兽的我们》

“我几乎把上班要用的一整个精力,全部消磨在了路上。”

张歌的早晨总是辗转于共享单车、公交、地铁与人行道间——这样的通勤方案是反复权衡后的最佳路径,更准确地讲,“只是在坏选择和更坏的选择中,选择一个自己能够接受的”。

和她一样同行在超长通勤路上的,在中国,还有超过1400万的打工人[1]。

作为居住场所与工作场所之间的联结方式,通勤承载着物理移动的功能,以此维持人们平日生活与工作的正常运转。然而,“通勤悖论”由此出现——加速物理位移本该是通勤行为的主要目的,但城市空间分配和生产秩序却导致通勤耗时正在不断膨胀[2]。

随着哐当哐当的车厢起伏飘荡,人们被播撒到城市各处,也仿佛进入到某种“漂浮状态”之中——通勤成为一种极富意味的情境,人们在相对静止的同时不停运动。此时,封闭车厢内的时间变得凝滞、厚重而不透明,人们只得通过一些“踩水”的努力试图不为被动感与无意义感所淹没[3]。

通勤,不仅仅是资本逻辑中扁平的两点一线,更是从时空、身心与社交等多重维度重塑了每个人的日常生活。超长通勤,对于打工人究竟意味着什么?

1. 超长通勤,如何形构了人的一天?

五点半起床,赶六点的公交,一般得等个两趟,才堪堪挤进。之后转向地下,历经昌平线转十三号线,十三号线转十号线,十号线转七号线。钻出地面后,又匆匆步行十分钟,终于踩在九点前打上了卡。

受访者黄茹通勤路线截图

其真实通勤时间常常因为等待和拥挤超出地图的预期

从昌平新校区,到朝阳百子湾,黄茹横跨了北京的东北与西南的对角线,每日往返近六个小时。两个月的暑期实习,甲沟炎犯了又好,脚底的水泡起了又破,小腿肌肉越发突出。从打着哈欠来上班到日益习惯这份疲惫,她感受到,夏天过去,自己好像成为“大人”了。

“偶尔,我妈想跟我打电话的时候,我都会跟她说我还在路上,然后这个时候就会有点委屈。但是其它时候还是比较平缓的,没有太多的情绪。”

《2022年度中国主要城市通勤监测报告》[1]的系列数据显示,全国超过1400万人承受极端通勤,60分钟以上通勤比重13%,超7成城市极端通勤人口比重增加,北京30%通勤者单程超过60分钟,是全国极端通勤人口最多的城市。与此同时,全国城市普遍存在职住分离现象,70%城市职住分离程度增加。其中,受到居住成本与社区环境影响,青年人群更多居住在城区外围。北京市、上海市15公里圈层外青年居住占比为72%,深圳最高为79%。

由此可以看出,超长通勤,正在重塑人的生活节奏,勾勒新的城市边界。那么,究竟是什么导致了人们不得不忍受这样的超长通勤?

据《中国都市圈极限通勤研究》[4],通勤距离与城市经济能级和发展形态高度相关。经济能级越大的城市,通勤人群的通勤距离越长;而在经济能级相同的情况下,单中心城市形态的通勤时间相对较长,多中心城市形态的通勤状态则有所改善。

在人类迁徙到城市的故事里,有一些章节是用有序的脚本写出来的:就在40年前,80%的中国人还住在农村;如今,60%的中国人都迁往城市,家庭和工作场所由玻璃、水泥和钢铁所建造,周围铺设了笔直宽阔的沥青公路——这堪称人类历史上规模最大的人口迁徙事件[5]。而城市形态则是产业发展和人口集聚相互作用的结果:与西方城市的人口和就业郊区分散化相比,我国城市居住郊区化远远快于就业的郊区化,新增住房更多分布在外围地区,而就业机会却聚集在中心区,这进一步加剧了职住分离现象,也导致了海量人口从周边集中流向城市核心区时的致命拥堵[4]。

作为单中心形态的超级城市,首都北京可以称得上是“通勤距离之王”——在居民平均通勤距离、超长通勤人群通勤距离分界点和超长通勤人群平均通勤距离三个指标中,北京分别以11千米、21.8千米和31.4千米,位居全国之首。更有“睡在燕郊,梦在北京”的跨省上班族,每天往返超过60千米,相当于用两年时间便可绕地球一圈[4]。

除却城市本身的属性以及在此之下个人对居住成本和出行成本的考量之外,公共交通系统的换乘便捷度和“最后一公里”问题也在很大程度上影响了通勤体验。

“换乘的心理压力特别大,每一段都特别‘肝’,两趟内挤不上去就要担心迟到。我也不太相信自己的记忆力,只能一直反复看反复确认地图导航……而且北京有好几个地铁站设计得都不是很合理,比如磁器口、朝阳门和西直门,站内的换乘特别远,每次都要暴走很久。”对于需要频繁换乘的黄茹而言,通勤并不是上班前最后的放松,而是一场时刻紧绷的战斗。与此相呼应的,《2022年Q2中国主要城市交通分析报告》[6]显示,城市公共交通平均换乘系数和公共交通平均步行距离同比均有增加。

据《2022年度中国主要城市通勤监测报告》,运营地铁城市中800米轨道覆盖通勤比重总体平均水平是17%[1]。因此,绝大多数人都不得不自行解决从居住地到轨道交通的“最后一公里”问题。《2022年度中国主要城市共享单车骑行报告》[7]显示,77%的轨道站点已在100米内有共享单车服务。然而,有是一回事,能够成为被共享单车眷顾的“幸运儿”又是另一回事。

张歌常常因为坎坷的寻车经历而心情郁结。在经受早高峰的洗礼之后,门口很少有共享单车,只得一路疾走;即使途中眼尖找到一辆,却发现二维码有破损扫不了;继续寻觅,扫码,又显示车坏了;终于有一辆能扫出来的,骑上去之后,却发现它链条有问题——报修吧,还要拍照详述,费时费力;不报修吧,就得白白浪费1.5元。

“通勤的过程是一个很杂糅的过程,需要你一直不停的奔波,所以就很累。”张歌叹息道。

2. “路上无风景”:我们如何度过超长通勤路?

在现代交通技术的进步中,移动的身体被解放出来。一方面,可携带的媒体趁机而入,成为解除感官控制、转移注意力、逃离移动空间的重要方式[8]。另一方面,交通工具分割下的碎片化时间被赋予新的价值[9],“耳朵经济”“时间管理”的概念孕育而出。《2021播客听众调研报告》指出,通勤成为播客的第一收听场景,占比61.9%。

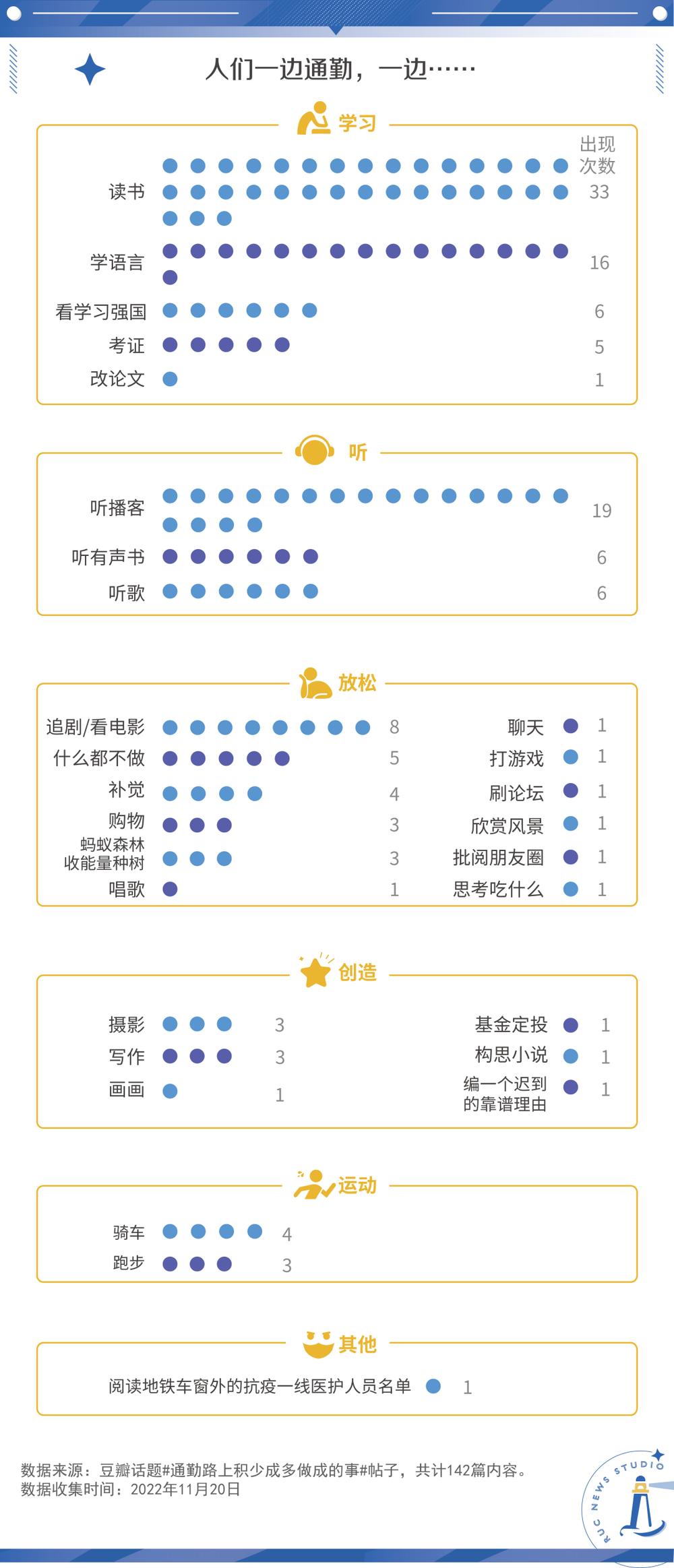

梳理豆瓣话题“通勤路上积少成多做成的事”下的142篇相关发帖,我们发现,当通勤者有意识地利用这段时间时,阅读成为最常做的事,占比23.57%,紧随其后的是播客和学语言,分别占比13.57%和11.43%。

但这只是最理想的情况。大量超长通勤者面临的是这样一种令人沮丧的窘境——通勤时间里,什么事也做不成。

“每天3个小时花在路上,当然不想眼睁睁看着时间被浪费啊”,在最开始的时候,张歌尝试利用通勤时间提升自我,“始终有一股焦虑感逼迫我干点什么有意义的事——刚开始是读书,一旦能抢到座的话我会开始读学习需要的文献,后来换成了在播客听新闻或者在音频软件上听书”。

身体对周遭环境表现出了最真实的反应。在移动、拥挤并且吵闹的地铁中,仅仅读了几页之后,张歌开始头晕脑胀,眼睛难以一直盯着书本或屏幕上很小的字。换成播客之后,情况并没有好转,“最崩溃的是,隔几分钟就会有超大的播音提醒你前方到站,于是主播的声音会被强行切断几十秒,那时候心里非常烦躁,听了全程却感觉自己什么也没听”。

“光荣”地成为了一名耳鸣患者之后,张歌分享了自己的经验之谈——在地铁上任何尝试学习,或者什么自我提升行为,会对你的眼睛和耳朵造成毁灭性的影响。这一点也在逐渐成为共识,“坐地铁公交长时间戴耳机或损伤听力”一度登上热搜。据央视新闻报道,如果长时间处在噪音环境下,比如在地铁上地铁不自觉地调大耳机音量,超过可承受的范围会对耳朵里毛细胞造成损伤,且这种损伤是不可逆的。

除了赶紧到达目的地,黄茹无暇考虑其他。“那时候状态应该是漫无目的,脑子里不想去想任何事情。”通勤占据了黄茹每天时间的四分之一,而在这六小时里,光是应付通勤这一件事,就已经使她感到疲惫不堪,“这么久的通勤,我的身心都很疲惫。总是听到鸡汤说要怎么利用通勤时间,但我的注意力都在,我什么时候能到。如果我沉浸在阅读的世界里,就可能坐过站。听播客的话,手机电量会下降得很快,但我还要时刻打开看一下地图。”

像脱口秀演员何广智那样,在地铁上盘算“这个位置我能坐吗”,也是很多超长通勤者的辛酸日常。张歌有自己的地铁生存策略,她会花更长的时间走到人少的闸门口,第一时间冲进去。黄茹时刻注意着附近哪里有座位,“哪个人有要起来的动作,我要不要去他对面,我怎么样能去到一个角落或者是更宽阔的地方?还有我的包,为什么一直有人在顶。”

豆瓣话题“通勤时间对人对影响有多大”下的相关回答,也细数了人类在移动交通中足够细密的糟糕体验,时间的浪费、精力的消磨以及生活质量的下降,成为了通勤痛苦的主要来源。“非常矛盾,一方面觉得浪费了大量时间,但另一方面确实利用不了这个时间”。事情的真相令人沮丧——在移动的交通工具里,在拥挤的人群和噪声包裹下,人几乎无法专心做任何事,除了专心地虚度时间。

无用的通勤时间也存在被二次利用的情况,却以一种更糟糕的情况——通勤之路演变成“移动办公室”。

研究者王昀和张逸凡指出:“透过移动设备使用,劳动者仍能保持与工作以及组织之间的有效联系,从而令这一原本‘不重要的’的‘暂时性地点’转化为现代劳动体系的有机组成部分”。以记者为对象,他们研究了通勤情境中的新闻从业者及其生产实践。研究表明,18.2%的受访者存在逾1小时的超长通勤时长,从业者普遍以在线方式保持着时刻准备的工作状态。譬如,乘坐地铁时浏览在线内容或进行网上交流的比例达到98.1%、96.2%,同时,这种永久联结情形已经形成深刻的心理状态:61.5%的受访者表示他们经常产生对移动设备使用的警觉心理,令自身保持恒常在线[2]。

即刻的联结,随时随地on call,促使私人路途不再游离于工作空间以外,而是被嵌入组织规范要求的秩序当中,令超长通勤者卷入持续无边界的在线工作之中。实习的那段时间,黄茹几乎每天下班路上,都需要应付领导抛来的工作,“我抱着一个20%电量的电脑,在接到老板消息的时候随便找个地铁站下去,在地铁里面找一个有坐的地方,然后打开电脑,连上我的手机热点,开始赶修改资料。”

在通勤路上处理工作,崩溃时刻常常降临。在云南工作的胡沉对此已经习惯:“电脑性能没那么好,在路上又没法充电,有一次在做视频,没来得及保存,电脑就崩溃了,蓝屏,然后,我做的所有东西都白做了。”

3. 通勤“溢出”,渗入生活的方方面面

身体的位移已经结束,打工人的灵魂却仍在飘荡。

Kiron Chatterjee等研究者曾构建起通勤和主观幸福感(SWB)间的关系模型[10]——模型显示,通勤带来的消极影响不仅局限于通勤过程中,更会以一种“外溢”的姿态继续侵扰我们的生活,最终影响到人们的整体主观幸福感。

这种外溢性影响,首先从逐渐被压垮的身体开始。研究显示,超长的通勤时间会显著降低居民自评健康、减少居民睡眠时间,增加居民感觉身体不适的可能性[11]。

为了夺回那些被通勤挤占的时光,丁洁陷入了报复性熬夜的漩涡之中——“经常刷手机刷到一两点,但第二天早上七点又必须起床,“每天不到六个小时的睡眠让丁洁感到极其疲惫,“白天经常打瞌睡,做起事来力不从心。”

类似的睡眠匮乏也将胡沉的身体引向了危险的境地:“我身体本来就不是很好,每次睡不够的时候,就会出现头晕或者心脏疼痛之类的症状。”一旦遇到加班,情况则会变得更糟。身体上绵延的不适感让胡沉不禁发问:“究竟什么时候才能结束这种痛苦?”

除了对身体的折磨之外,超长通勤对人们心理的影响也不容忽视。研究显示,通勤时间的长度和通勤者的心理健康水平呈现显著的负相关关系,地铁公交上的拥挤、喧嚣,再加上难以忍受的时长,使得人们极易产生一种不平衡的心理和对社会的不满情绪[12]。

“很痛苦,”张歌不得不承认这一点,哪怕她对这份工作本身曾满怀激情,“明明和其他同事做着同样分量的工作,但他们住得近,所以不用被超长通勤所折磨,就觉得凭什么我这么辛苦,以及,天呐,我为什么要上这个班?’”

通勤的外溢性影响也不仅仅指向独立的个体,更像是扔进湖面里的石子,暗暗波及到了人与人之间的社交网络。

长达三四小时的每日通勤榨干了丁洁和林聪平日里的精力,以至于二人不得不放弃一些“正常”的情侣休闲活动——比如下班后一起逛逛超市,或是去公园遛弯散步。“每天到家后唯一的念想就是躺着不动,”两人没有力气出门,也没有力气说话,只得沉默相对着,各自低头刷着手机,“很畸形,和我想象的情侣生活完全不一样。”

在独自度过了许多个平淡的周末之后,何羽才对通勤的外溢性影响后知后觉:“之前我周末会去打排球,去逛公园,去找朋友玩。但工作之后就会觉得,我来来回回坐车都花那么多时间了,已经没有精力去干其他的事了。直到这时候我才反应过来,原来通勤对我的影响在这里——它在压榨我的生活。更可怕的是,时间久了,我也不觉得这是一个很大的问题了。”

困在通勤里的人,何去何从?

多数人选择了忍耐与继续。《2021职场人居住与通勤报告》[13]显示,仅有36.93%的职场人会因超长通勤而辞职,剩下的63.07%都选择了继续延续这种工作和通勤状态。此外,从代际的角度来看,职场人的年龄越小,对通勤时长的忍受度反而越高。80后职场人中,不会因通勤时间而选择辞职的人占比为54.6%,95前这一占比为66.18%,而95后则上升至69.7%。

“离家近、事少、钱多,你的工作在这三样里能占一两样也就差不多了,”在李河看来,每日三小时的通勤虽然辛苦,但当下的这份工作所带来的收益却更为重要,“它至少是对口的,而且薪水很可观。”所以在利弊权衡之后,李河得出结论,一切都还处于自己可接受的范围之内。

也有人试图在工作地与居住地的选择间取得一种平衡,平衡背后的代价则是金钱。通过基于2011-2017年北京市地铁刷卡数据进行的职住动态关系研究,研究者发现了北京居民通勤的“45分钟定律”[14]——若地铁内通勤时间小于45分钟,居民倾向于延长通勤时间进而获取更好的就业机会或者居住环境;若地铁内通勤时间大于45分钟,即超过了可忍受通勤时间的阈值,居民搬迁职住地时会以缩短通勤时间为目标之一。

曾经暗暗发誓再也不忍受超长通勤的黄茹,在正式工作之后,终于如其所愿,搬到了公司附近的住处,严格将通勤时间控制在20分钟之内,“每天骑一个小电动车就可以去上班了。”

倘若实在无法忍受,“逃离”便是最后的办法。

对于这些人来说,逃离不是无奈撤退,它更像是基于生活感悟与价值衡量的理性选择。超长通勤就像是一场“教训”,用巨大的斥力把人们推向一个主观满意度更高的生活状态。

丁洁和林聪选择离开北方,去一个压力不那么大的城市。下班后能很快回到家,林聪做饭,丁洁洗碗,然后再牵着狗狗出去散散步:“不为其他的,我们只是想把日子过得更有烟火气,把日子过得更像日子一点。”

(文中张歌、黄茹、胡沉、丁洁、林聪、何羽、李河均为化名)

参考文献:

[1] 中国城市设计规划研究院等.(2022).2022年度中国主要城市通勤监测报告.

[2] 王昀 & 张逸凡.(2022).即刻联结与流动“办公”:通勤情境中的新闻从业者及其生产实践. 新闻记者(07),33-44.

[3] Elizabeth R.Straughan & David Bissell & Andrew Gorman-Murray. (2022). Floating life: Mobility, passivity, detachment. Emotion, Space and Society, 5.

[4] 华夏幸福产业研究院. (2019). 中国都市圈极限通勤研究. 清华大学出版社.

[5] [英]詹姆斯·苏兹曼. (2021). 工作的意义:从史前到未来的人类变革. 中信出版集团.

[6] 高德地图等. (2022). 2022年Q2中国主要城市交通分析报告.

[7] 中国城市设计规划研究院等. (2022). 2022年度中国主要城市共享单车/电单车骑行报告.

[8] 卞冬磊.(2019).路上无风景:城市“移动空间”中的交流.传播与社会学刊(47),29-54.

[9] 张纯 & 崔璐辰.(2017).互联网时代信息通信技术对通勤行为的影响研究.西部人居环境学刊,32(1),23-30.

[10] Chatterjee, K., Chng, S., Clark, B., Davis, A., De Vos, J., Ettema, D., Handy, S., Martin, A., & Reardon, L. (2019). Commuting and Wellbeing: A Critical Overview of the Literature with Implications for Policy and Future Research. Transport Reviews , 40(1), 5-34.

[11] 孙斌栋,吴江洁,尹春 & 陈玉.(2019).通勤时耗对居民健康的影响——来自中国家庭追踪调查的证据. 城市发展研究(03),59-64.

[12] 苗瑞凯 & 王俊秀.(2021).通勤时间对心理健康的影响:基于美好生活的视角. 心理科学(03),713-719.

[13] 猎聘大数据研究院.(2021).2021职场人居住与通勤报告.

[14] Huang, J., Levinson, D., Wang, J., Zhou, J., & Wang, Z. J. (2018). Tracking job and housing dynamics with smartcard data. PNAS, 115(50), 12710-12715.

本文来自微信公众号:RUC新闻坊(ID:rendaxinwenxi),数据:葛书润、张瑞、余婉遥、申屠泥、王帆、陈舒睿,采访:陈舒睿、贾亚欣、王帆,可视化:张瑞、申屠泥,文案:余婉遥、王帆、贾亚欣,美编:张瑞