扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:顾凡及(复旦大学生命科学学院),题图来自:《环太平洋》

没有人会否认人脑是世界上最复杂的“机器”,它能实现许多现代最先进的机器做不到的功能。用一句数学上的行话来说,就是脑为这些高级功能的“存在性”给出了证据。所以一个很自然的想法,就是向人脑学习,从中寻求启发和灵感,创建更有智能的机器。但是在这种想法的指导下,却分化出两种不同的思路。

一种思路是首先搞清楚人脑是如何工作的,然后用工程技术的方法复制这种机制。如果要说得更明确一点,或许可以用美国发明家霍金斯(Jeff Hawkins)在其近作《千脑智能》里的一段话来表述:“要创造真正智能的机器,我们首先需要对大脑进行逆向工程。”“实现机器智能的最快途径是理解大脑的工作原理,然后在计算机中模仿这些原理。”[1]一言以蔽之,这种思想的核心就是以人脑为样板,用工程技术手段通过逆向工程(Reverse Engineering)的方法复制脑。

逆向工程是一种工程技术上的方法或手段,人们试图以此通过演绎推理来认识自己对其原理一无所知的现成设备、过程、系统或软件是如何完成某项任务的。它本质上就是把这个系统拆开来进行剖析以了解其工作机制,从而得以复制或增强它。用一句通俗的话来说,也就是“山寨”。逆向工程的具体方法虽因其所要复制的对象不同而异,但其过程通常包含三个基本步骤:信息提取、建模和检验。[2]

另一条思路则是从脑研究中寻求某种“启发”,然后用工程技术手段研制新机器,而不去纠结结构、功能、原理或机制是不是和脑“类似”,只要其结果能解决工程技术问题,经济、可行就行,而不必拘泥于工作原理细节。

上面这两条思路有着极大的区别。事实上,早有不少科学家指出过这一点,并且用鸟和飞机进行类比。人们制造飞机无疑是受到了鸟能飞行的启发,但是现代的飞机无论从结构还是功能上,就其原理还是机制而言,和鸟的飞行行为却并无类似之处。文艺复兴时期达·芬奇画出的“扑翼机”更像鸟,它依靠扑动双翼飞行,可以说是对鸟飞行进行逆向工程,可惜这始终只停留在草图阶段(图1),从未得到应用。不过,若真有人用现代技术去试图实现达·芬奇的草图,恐怕也很难得出什么好结果。

图1 达·芬奇设计的扑翼机,wiki

尼可莱利斯和毛克的隔空喊话

第一种思路——对人脑进行逆向工程从而创建智能机器——看起来是一条捷径,它不仅让工程师动心,也迷住了一些神经科学家。在2018年出版的林登(David J. Linden)主编的《思想库:40位神经科学家探讨人类体验的生物学根源》[3]一书中,有一篇正好就代表了这种思路——“从原则上来说,没有任何理由使我们最终造不出有思维的机器”。

毛克(Michael D. Mauk)的文章标题表达了他的中心思想:《从原则上来说,没有任何理由使我们最终造不出有思维的机器》(There is no principle that prevents us from eventually building machines that think)[4]。在文中,他承认脑的规模惊人,也还有一些细节不清楚,但是他认为要想构建人工心智却并没有跨不过的鸿沟,所需要的只是“辛勤工作”,再加上速度更快和存储量更大的计算机。

毛克认为,“就像任何计算装置一样,要想认识脑,需要指出主要元件(神经元)的特性,元件之间的联结(突触)的性质和相互联结的模式(线路图)。其数目确实惊人,但是关键在于,神经元及其联结所服从的规则是有限和可以理解的。”他强调,现在知道神经元一共只有几百种,所以我们可以研究清楚每一种的输入-输出规则。不同突触的性质及其可塑性规则也是有限的和可以认识的。虽然突触的联结数量很大,但是这些联结并非是随机的,它们也要服从一些我们能识别的规则,现在大规模“联结组学”(connectome)计划的研究将提供全脑的神经线路图。因此,要建造人工脑只要认识这些有限的规则就行。

毛克从两个方面来论证上述观点:

一、建造一个人工脑和复制某个特定人的脑是两回事。只有复制某个特定人的脑时才需要知道其脑中所有的特定联结,这些联结不但取决于先天,还取决于于后天经历,且每个联结都是特定的,都需要弄清楚。但是,要建造一个一般性的人工脑,则只要服从联结的基本规则就行了。

二、可以做一个思想实验:假定可以造出一个和真实神经元有同样输入-输出函数的人工神经元,并以此取代生物体中的对应生物神经元,那么主体(生物体)不会有任何不同的感受。这样一个接着一个地用等价的人工神经元取代相应的生物神经元,主体依然感受不到异样,这样全部置换后,最后的人工神经元网络就是人工脑了。

毛克的这种思想在一些人中很有代表性。他在文中提到了文集中另有一篇和他观点相反的文章,但是没有进行任何反驳。那篇文章秉持的就是第二种思路:“不可能用任何图灵机仿真人脑”。

《思想库》的倒数第二篇文章是脑机接口领军人物尼可莱利斯(Miguel A. L. Nicolelis)撰写的《人脑是万物的真正创造者,不可能用任何图灵机来加以仿真》(The human brain, the true creator of everything, cannot be simulated by any Turing machine)[5]。这个标题也准确表明了尼可莱利斯的中心思想。虽然他并没有正面反驳毛克的论点,但是其内容在很大程度上指出了毛克论点中的根本问题。

尼可莱利斯的论点主要是:

当前社会上甚至学术界中某些人认为,人脑只是一种信息处理机器,或者说是一种肉体版的数字计算机。由这种带有误导性的说法出发,人们会认为有朝一日可以用超级计算机仿真甚至拷贝人脑,并且可以把人一生中有意识和无意识的所有体验都存储到某个数字媒介中去,从而实现数字永生;另一方面,也可以把复杂的内容上传到脑中去,由此使人可以在一刹那间就会使用或者拥有一种新的语言或新技术、新知识。

这种想法植根于对信息和计算的错误理解。虽然香农(Claude Shannon)在提出他那先驱性的信息论时就提醒过,他的信息定义只针对在带有噪声的通信渠道中传送消息时的量化问题,也就是只涉及到“减少对发送者状态的不确定性”这一方面,而全然没有涉及到信息的内容和意义。而对脑来说,信息的内容和意义才是最关紧要的方面。

“脑计算”这个说法的错误则更为严重。有时,人们把“计算”泛化成信息处理的同义语,有时又把“计算”限定为在冯·诺依曼计算机中所执行的操作,并在这两者之间不断切换。近代数字计算机的先驱图灵(Alan Turing)指出,如果某一任务能归结为能在有限步内完成的某种数学算法,那么它就可以用他提出的通用图灵机来加以仿真,并被说成是“可计算的”。而根据丘奇-图灵假设(Church-Turing assumption),任何能执行这种计算的装置(如数字计算机)都和通用图灵机等价,这样的计算可以被称为图灵意义下的计算。也正是图灵首先指出存在着在这种意义下不可计算的问题。[6]

不幸的是,脑及其许多高级功能都是在图灵意义下不可计算的。因此,不管超级数字计算机如何先进,都不可能复制人脑。脑的运作既有数字的成分又有模拟的成分,这两者之间还存在着递归的、非线性的动态相互作用,这更远超图灵机的能力。

人脑并不只是被动解码外界信息的装置,事实上,脑会按照其内部模型对未来可能发生的情况进行预测。脑永远领先一步预测将会发生什么,要是预测错了,它就要从错误中学习、更新内部模型,这也就是“神经可塑性”。

尼可莱利斯虽然没有点名批评毛克,不过他有段话说得很重:“如果这种荒谬的说法仅仅局限于好莱坞的科幻电影之中,那倒没多大关系。但是只要某些计算机科学家,甚至神经科学家也在公众面前重复这种神话,并向欧洲和美国的纳税人索要几十亿美元,毫无意义地去追求实现在数字媒介上模拟人脑的企图,问题就变得远远严重得多。”[5]

出于作为邀请者的礼貌,林登对这样两种针锋相对的观点打起了太极,他在书的跋中写道:“关于这一重要问题谁是对的?我们不知道。……科学的发展常常就是这个样子。”不过,我们就不必要跟着打太极了。

在笔者眼中,毛克的两个论证都是站不住脚的。他的第一个论证,只是说明复制特定人的脑比建造一个一般性的人脑更为困难,这并不能成为后一个任务(建造一般性脑)就容易实现的理由。

毛克的第二个论证则偷换了条件。在他的思想实验中,那个假想的神经网络依旧处于主体的身体之中,它依旧处于胶质细胞、脑脊液、血管等其他组织的包围之中(胶质细胞的数量超出神经元10倍之多,对其功能我们至今还不清楚),并和身体维持着所有的正常联系,也就是说这个“人工神经网络”依旧是“具身”的,并没有脱离主体身体的内部环境,而由于主体能够自由行动,也没有脱离外部环境和社会环境。这和一个从身体中分离出来的孤立的神经元集团是完全不同的。只要想一想狼孩的例子:尽管狼孩的脑在结构上完全像正常人脑一样,甚至还是具身的,还和外界环境有交互作用,而仅仅是脱离了社会环境,就使主体失去了正常的心智。所以说一个孤立的人工神经元集合,无论其内部的联结怎样,都不大可能拥有毛克所说的“人工心智”。

毛克走的完全是还原论的道路,他以为,只要认识了一个机器的组成元件的性质及其相互联结的性质,那么就能认识整个系统的性质。对于一个简单的、只有两个层级,而且上一层级的活动对下一层级没有影响的系统也许是这样,但是对于一个像脑这样极端复杂的、有许多层级的系统,恐怕就无法认识了。当然有人会辩解说,对于多层级系统,我们可以从最顶层开始逐层往下,对各个相邻层级都进行还原,最后就能用最底层的生物大分子及其相互作用来解释心智。

这是一种“线性因果链”的思想,假定下一层级的活动是因,上一层级的活动是果。但脑这样的系统,不仅下一层级的活动对上一层级有贡献,上一层级的活动也会影响下一层级的活动,它们互为因果。而且这种关系不仅限于相邻层级之间,还可以跨越很多层级,因此这是一种“循环因果关系”。对于这种系统,彻底的还原论策略就行不通了。目前,在很低的层级,用还原论策略依然可能得出某些结果,例如对生物神经元的仿真或者制造芯片,但是一旦上升到心智甚至意识这样的顶端层级,这样做就行不通了。

仅从逻辑上来说,毛克文章的标题“从原则上来说,没有任何理由使我们最终造不出有思维的机器”不能算错,因为脑本身也是一个物理系统,所以并不能完全排除也造出一个有思维的人工物理系统的可能性。但是,逻辑上的可能性和实际上的可行性是两回事。这就是为什么在评审科技基金申请时,不仅要考虑申请的创新性,还要考虑其技术路线的可行性。毛克空言可能性而不考虑可行性,是没有意义的。

吊在驴子眼前的那根胡萝卜——马克拉姆的许诺

尼可莱利斯所担忧的向欧美纳税人索要几十亿美元去实现模拟人脑的某些计算机科学家,甚或神经科学家,大概是指以马克拉姆(Henry Markram)为代表的一些科学家,后者于2013年在欧盟成功申请了10亿欧元的“欧盟人脑计划”(HBP)。

马克拉姆在申请时提出,要十年内在超级计算机上建造出一个人工全人脑。他的核心思想体现在2012年他为申请造势而撰写的一篇文章《人脑计划》中:

“我们的研究方法的关键在于精心研究脑赖以产生的基本蓝图:也就是在整个进化过程中、并在胚胎发育过程中再一次构造出脑的整套原则。从理论上来说,这些原则正是我们动手建造脑所需要的全部信息。人们的质疑不无道理:这些原则所生成的复杂性是惊人的——所以我们才需要超级计算机来解决这个问题。不过发现这些原则本身要好办得多。如果我们找到了这些原则,那么从逻辑上来说,我们没有理由不能利用生物学上产生脑的蓝图去同样建造一个‘硅脑’。”[7]

那么马克拉姆的业绩如何呢?2009年,他在接受《发现》杂志(Discover)采访时,允诺在三年内(也就是截止到2012年)仿真出大鼠的全脑[8],然而2012年他在《人脑计划》中又作了同样的许诺(也就是说延迟到了2015年),可是直到2015年,他因目标不现实等一系列问题遭致“宫廷革命”黯然下台,一直未能实现他的许诺。仿真鼠脑这一“小目标”就像吊在驴头前面的那根胡萝卜一样,虽然只有三步之遥,却老是走不到,更不要说通过逆向工程复制人的全脑了。

关于这个计划的来龙去脉,笔者已经有长文进行过分析[9],这里就不再重复。奇怪的是,又经过了三年,当“革命”后的人脑计划已经放弃了这一幻想之后,毛克还要重拾旧说[4]。又一个三年之后,霍金斯在略加变换后再次重申[1],而依然得到了不少人的拥护,这就值得深思和做进一步的分析了。

进化的方法不同于工程师的做法

笔者在和卡尔·施拉根霍夫合著的《脑与人工智能》系列套书中曾指出:“大自然并不像工程师那样行事。工程师喜欢均一性,而大自然更喜欢变异性和多样性。工程师在建造某一系统之前,心中先有一张蓝图。他们希望元件的种类尽可能少,同一类中的每个元件都完全一样,这样他们在进行分析、设计、建造和修理时都比较方便。然而大自然并不刻意地设计生物,它让多少有所不同的个体彼此竞争,没有两个个体是完全一样的。在竞争中只有更适应其环境的个体才更有机会存活并产生下一代。埃德尔曼的神经达尔文主义也假定在神经系统的回路或模块之间存在竞争,只有适合于完成其目标的回路或模块才能保存下来。”[10]马克拉姆等人把希望寄托在这种乌有的自然“蓝图”上当然是缘木求鱼。

分子生物学家雅各布(Francois Jacob)也说过:“进化是个修补匠,而不是工程师。”当面临新任务时,大自然并不从顶层按照逻辑做全新的设计,而只是在现有的基础之上叠加新东西,这就决定了脑并非一般人所想的那样完美无缺。正如林登在其《不完美的大脑》(The Accidental Mind)一书中所说:“无论从哪个层级看,从脑区、回路到细胞、分子,大脑都是个设计拙劣、效率低下的团块,可又出人意料地运作良好。大脑不是终极且万能的超级计算机,它不是一个天才在白纸上即兴完成的创作。大脑是一座独一无二的大厦,积淀着数百万年的进化历史。”[11]

此外,脑并非是一种计算装置,甚至也不只是一种信息处理装置,而是一种意义提取系统。[12]对于怎样研究这种系统,人们所知尚少。

最后,人脑是5亿多年进化的产物,我们也许可以逐步认识脑功能的奥秘,但是极少人敢断言到什么时候就能把脑功能认识清楚,因此当工程技术上迫切需要解决某些类似人脑功能的问题时,就不能静等搞清楚相应的脑机制后再去制定方案,而只能从有关脑的已知知识中寻求启发,或者干脆就撇开脑机制完全从工程技术上寻求解决之道。实际上,即使知道了脑机制,照搬到工程上也未必适用。埃德尔曼按照小脑运动控制机制设计的“达尔文机”虽然也能在弯道中自由行驶[13],但最后真正让无人驾驶上路的却是纯工程的人工智能技术,而非达尔文机。当然,达尔文机对加深理解小脑的运动控制机制却可能有潜在意义。

图2 达尔文机在弯道中自由行驶。[13]

因此,在可能的时候,工程师应该从脑研究中寻求启发,采用工程技术上合适的手段来实现某些和脑类似的功能,而不是盲目照搬生物脑的结构和机制。现在人工智能中红翻半片天的深度学习,也许正是受到视觉系统多层次加工的启发,可以作为“脑启发”的一个典型例子:

视觉系统先是在视网膜中提取空间中存在反差之处,也就是边框;然后在初级视皮层中的简单细胞提取特定部位有特定朝向的线段,而复杂细胞则提取落在感受野任何部位有特定朝向的线段,如此等等……提取越来越全局性的特征,最后又在脑中把有关特征整合在一起,从而识别对象。

这最后一道被称为“绑定问题”的神经生物学机制仍然有些假设,如同步振荡,至今仍未最后解决。IT工程师借鉴视觉系统的多层次加工机制,设置许多中间层的网络进行“深度学习”,虽然其算法和生物视觉系统的机制极为不同,但取得了举世瞩目的成就。当然,如果脑中的机制恰巧也适合工程技术实现,那自然也可以借鉴脑的方案。

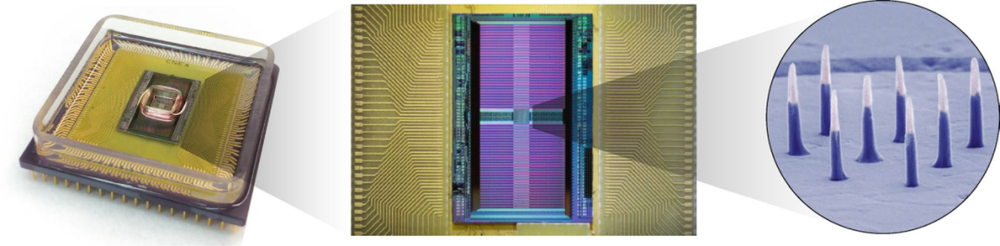

从目前的研究情况来看,人们对低层级的脑组织——例如神经元的结构和功能——研究得比较清楚,因此借鉴的细节也就比较多和深入。这方面的一个比较成功的案例是“仿神经芯片”(neuromorphic chip)[注释1]。生物神经元就其速度、可靠性等方面都无法与电子器件相比,但是它的脉冲输出形式却使其功耗远远低于目前的电子器件,仿神经芯片模拟了这一点,可以在功耗上降低4个数量级,因此有望应用在能耗要求很高的场合,例如航天工程。

不过,一个新技术要想得到大发展,广泛应用才是最大的促进剂,最近的聊天机器人ChatGPT红遍世界,服务器被挤爆,能耗代价已经高到难以承受的程度,仿神经工程(neuromporphic engineering)[14]能否以此为契机一展宏图,值得期待。

[注释1] :现在流行的译名是“神经形态芯片”,如果把这个词拆成词头neuro和词根morphic,那么它们确实分别是“神经”和“形态”,但是这种芯片和神经细胞或神经系统的“形态”确实没有什么关系,只是这种芯片中的单元——神经元在机制上更接近生物神经元,或者说是“仿神经”的。笔者以为“神经形态芯片”这一译名容易误导读者。笔者想没有人会把butterfly(蝴蝶)译成奶油苍蝇的。

图3 一块仿神经芯片。[15]

而脑功能的层级越高,人类对它背后的机制认识得就越少,所能借鉴之处也越少,甚至只能完全采用工程技术的方法来尽量达到这一功能。目前的人工智能走的大体上就是这样一条路线。具体来说,我们不求制作出一个与人脑类似的AI,而是力求让AI像人脑一样能决策,但不去管它决策的机制跟人脑一不一样。

总的说来,工程技术应该从脑研究中寻求启发,而不是拷贝或复制。

准确使用术语:类脑,还是脑启发?

在国内,我们经常能听到“类脑”的说法,读者往往容易把“类脑”理解为“类似真实的脑那样”的意思,说得更准确一点,也就是对脑进行逆向工程。但说话者却未必是这个意思,有些人指的是从脑研究中寻求启发,然后用工程技术的方法来实现类似于脑的某些功能。

“类脑”一词的滥用或许有其历史原因:上世纪末本世纪初,国际上确实流行过一阵“类脑”(brain-like)的思潮,以为可以通过对脑进行逆向工程来解决工程技术问题,当然现在也还有少数科学家坚持这一看法,如我们前面介绍的那几位。但是大多数科学家已很少再用brain-like这一术语,而改为brain-inspired(脑启发)了。也就是不再对脑进行逆向工程去拷贝脑,而只是在可能的时候从脑研究中寻求启发,运用工程技术的手段来实现某些和脑类似的功能。

但国内许多人依然沿用“类脑”的说法,可能是觉得它听起来简单、吸引人。笔者认为,这一说法虽然“约定俗成”,但有歧义并会误导读者,我们是不是应该果断抛弃这种“约定俗成”而予以“正名”呢?笔者注意到有些科学家已经在这样做,是不是我们应该更自觉地把这两条技术路线分分清楚呢?

参考文献

[1] Hawkins J (2021) A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence. Basic Books.

中译本:霍金斯著,廖璐等译(2022)千脑智能,浙江教育出版社。

[2] https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reverse_engineering&oldid=1128484181

[3] Linden DJ (ed.) (2018) Think Tank: Forty Neuroscientists Explore the Biological Roots of Human Experience. Yale University Press. New Haven and London.

[4] Mauk MD (2018) There is no principle that prevents us from eventually building machines that think. In Linden DJ (ed.) (2018) Think Tank: Forty Neuroscientists Explore the Biological Roots of Human Experience. Yale University Press. New Haven and London.

[5] Nicolelis MAL (2018) The human brain, the true creator of everything, cannot be simulated by any Turing machine. In Linden DJ (ed.) (2018) Think Tank: Forty Neuroscientists Explore the Biological Roots of Human Experience. Yale University Press. New Haven and London.

[6] https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypercomputation&oldid=1133373703

[7] Markram H (2012) The human brain project. Sci. Am. 306(6):50-5512.

[8] Kushner, D (2009), The Discover interview Henry Markram. Discover 2009(12):61-77

[9] 顾凡及(2019)欧盟人脑项目:有钱有大计划,就能做出基础科学突破性成果吗?返朴2019年8月20日

[10] 顾凡及和卡尔·施拉根霍夫著,顾凡及译(2019)脑研究的新大陆,上海教育出版社

[11] Linden DJ (2007) The Accidental Mind: How Brain Evolution Has Given Us Love, Memory, Dreams, and God. Harvard University Press.

中译本:林登著,沈颖等译(2022)不完美的大脑:进化如何赋予我们爱情、记忆和美梦,上海科学技术出版社

[12] Freeman WJ (1999) How Brains Make Up Their Minds. Weidenfeld & Nicolson

[13] McKinstry, J. L., Edelman, G. M., and Krichmar, J. L. (2006). A cerebellar model for predictive motor control tested in a brain-based device. Proc Natl Acad Sci U S A 103, 3387-3392.

[14] 顾凡及(2019)人工脑和仿神经结构工程。自然 41(1):35-43

[15] Abbott, J. et al. (2020) A nanoelectrode array for obtaining intracellular recordings from thousands of connected neurons. Nat. Biomed. Eng. 4, 232–241

本文来自微信公众号:返朴 (ID:fanpu2019),作者:顾凡及(复旦大学生命科学学院)