扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:RUC新闻坊 (ID:rendaxinwenxi),数据收集与分析:王梦丹、史静怡、陈奕菲、何京蔚、肖潇、涂艺秋、何雨萍、颜珂,可视化:涂艺秋、何雨萍、颜珂、肖潇,文案:肖潇、何京蔚、葛书润,美编:陈奕菲,头图来自:《我们与恶的距离》剧照

网络暴力之恶从未如此直白地铺在我们眼前。

△《黑镜》第三季第6集《全网公敌》(Hated in the Nation)中的台词

2023年尚未过半,网暴“杀人”的悲剧已经数度上演,被网暴者的生命逝去,网暴者的声音仍然在网络空间流窜回荡,寻找下一个攻击的对象。

面对如此不公,惩治网暴的声浪越来越高。6月12日,最高法、最高检、公安部起草了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见(征求意见稿)》,明确依法惩治网络诽谤、网络侮辱、侵犯公民个人信息、线下滋扰等行为。

除了法律规制,了解网络暴力、针对网暴建立群体共识,也是治理网暴的关键。那么,网络暴力究竟是如何伤人甚至杀人的?我们要反对的是怎样的网暴之恶?

为了回答这一问题,我们搜集了2021年1月1日至今年6月8日期间,报道热度较高的102个网暴案例并进行逐帧拆解,看只言片语的恶意,如何步步汇聚,最终成为庞然巨兽。

压在普通人身上的一座山

早在互联网使用的初期,就有不少学者指出互联网极易爆发“火焰战争”——拥有高热度、高浓度的情绪含量,极化的恶意,也就是现在常说的网络暴力[1]。

不同于传统暴力强调的物理伤害,网络暴力指语言和文字、图片、视频等信息共同营造的软暴力,它传播快,规模大,声源隐匿 [2]。可以说,网暴与不断升级的信息传播技术密切相关,是一个在互联网快速发展中诞生,并且愈演愈烈的难题。

网络暴力会在何种情况下发生?答案是,任何时间,任何事件,任何人。

对于已经离不开互联网的现代人,任何言行举止都有可能如蝴蝶振翅,引发一场网络暴力。

2022年,我国网民规模达10.7亿。同年,《网络暴力防控与网络文明专题报告》收集的全国303万份样本显示,62%的网友经历过不同程度的网络暴力[3]。

网暴者会挑选怎样的受害者?

在我们统计的102个网暴案例中,网暴的导火索复杂多样:可能是占用他人的车位,可能是染了粉色头发,可能是奥运会比赛失利后发了一张自拍……从外貌到品德,从个人言行到公共观点,都可以成为攻击者的靶子。

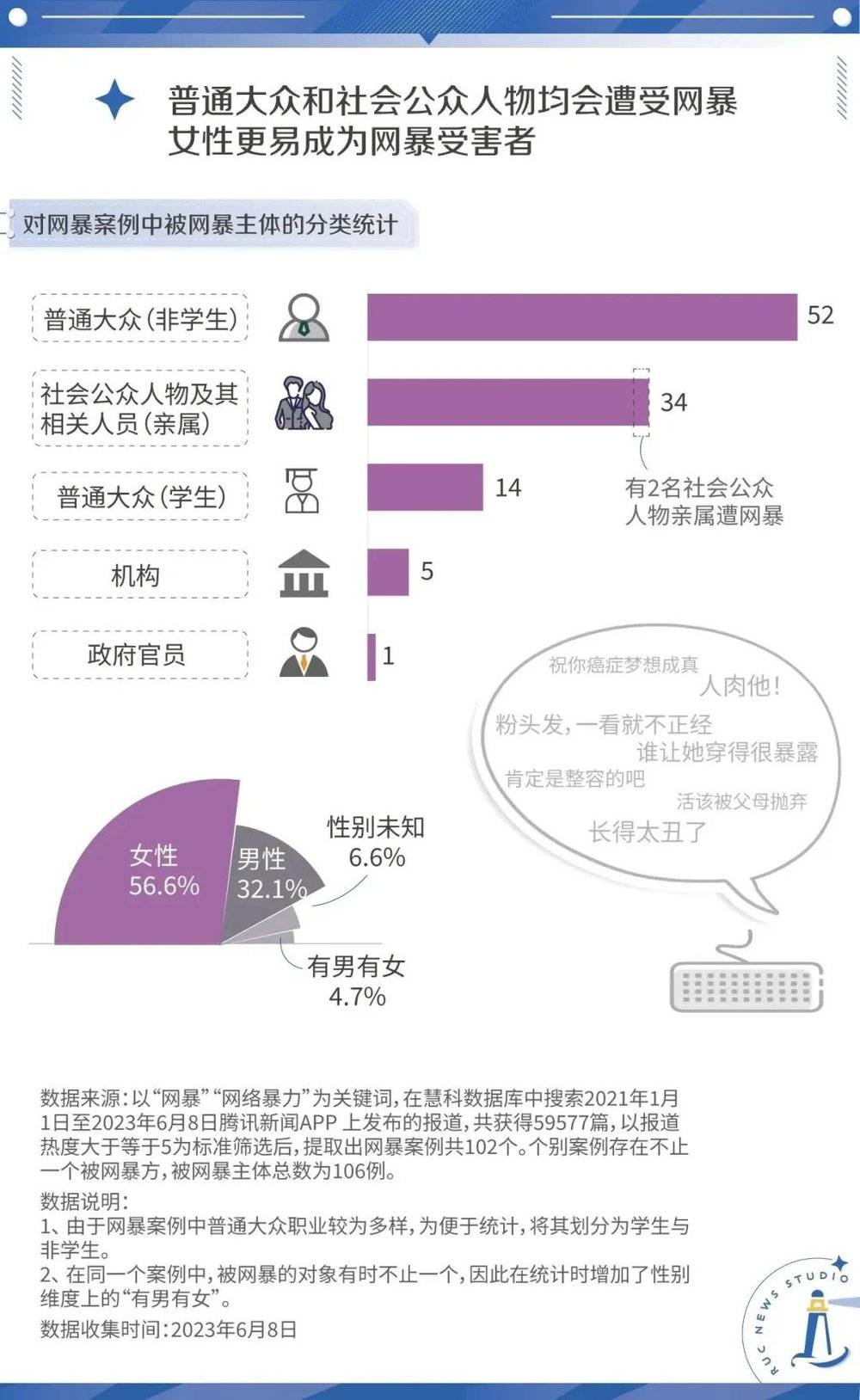

经过编码发现,网暴的受害者超过六成是普通大众。

比起有更多公开信息、更高公共关注度的明星,普通人多是因卷入社会热点事件而突遇网暴。甚至不少被网暴者,本身已是社会事件中的受害者,他们的遭遇被当作“受害者也有罪”“一定有阴谋”的臆想素材。

2021年年末,刘学州在网上寻亲引发关注,当他向亲生父母索要赔偿时,被网友一口咬定为“自导自演炒作”;2021年5月,“错换人生28年事件”开庭审理,孩子生母曾被怀疑故意偷换婴儿,经历了半年多的网络暴力;今年6月,武汉一名小学生在校内被撞身亡,网友质疑其母亲在镜头前打扮精致,“别有用心”……受害者因为网暴,经历二次伤害的例子不胜枚举。

如果从性别维度看,女性更容易处于网络暴力的靶心。在我们编码的106个被网暴对象中,女性人数是男性的近两倍。

根据《经济学人》智库在2020年的调查,全球有近四成的女性亲身经历过网暴。制造和散播谣言是最常见的攻击女性的手段(67%),其次是网络骚扰(66%)和仇恨言论(65%)[4]。

尽管全球的女性都面临网络暴力的攻击,但在性别不平等问题更严重的地区里,女性遭受网络暴力的概率也更高。换言之,现实社会对女性的偏见,不仅映射进了网络空间,甚至可能加倍呈现。

不止“被骂”这么简单

网暴给人“铺天盖地”“洪水猛兽”之感,但如果将其拆解,会发现存在许多细分的类型。

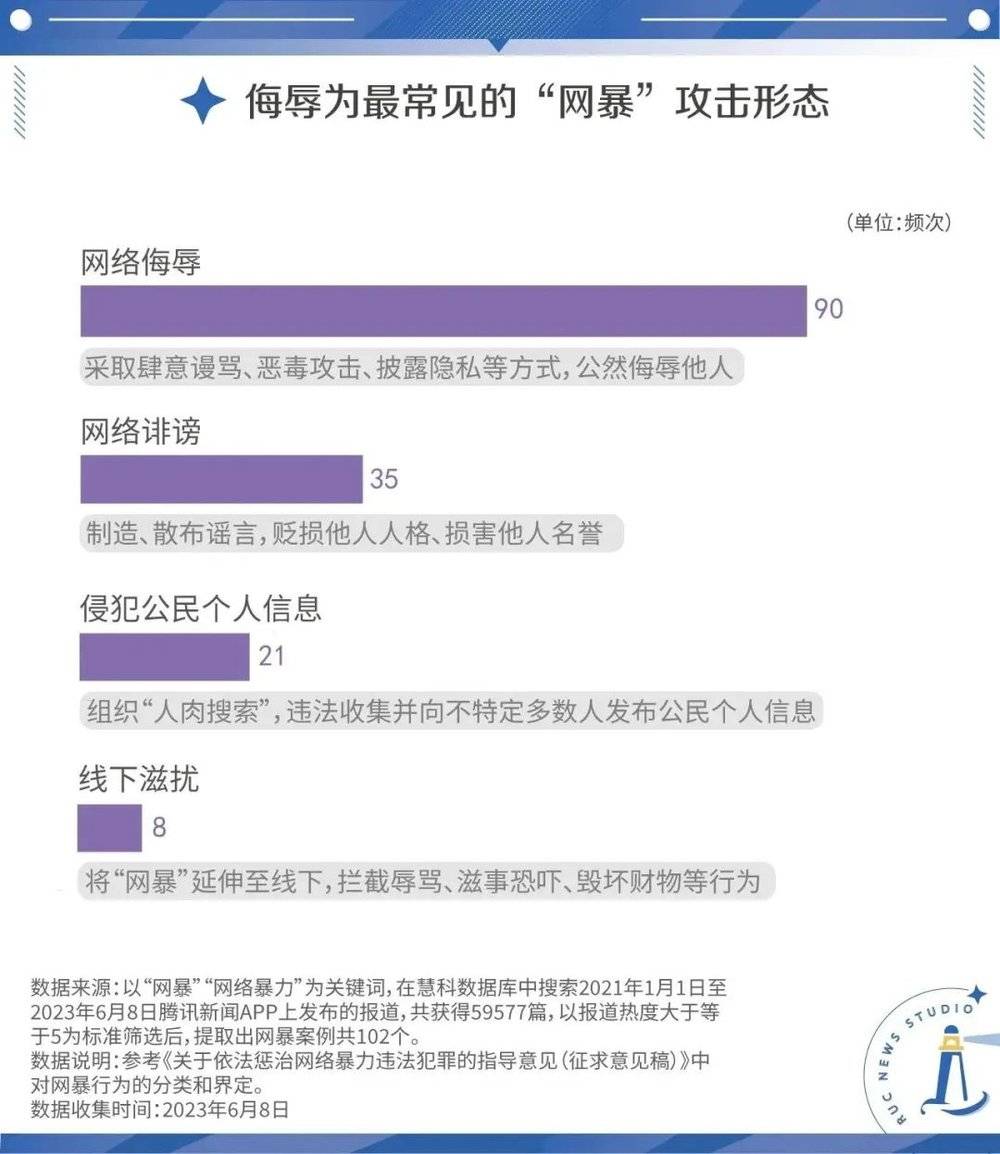

言语侮辱是网络暴力最常见的形态,如同“开火”一般,对受害者造成最直接的冲击。

在我们统计的102个案例中,多达90个案例的网暴受害者遭到了谩骂、攻击等网络侮辱。从侮辱言论来看,网暴者并不满足于攻击当事人的言行,而是对其身份长相、社会关系、历史过往同样穷追不舍。

结合多篇文献和具体案例,我们总结出了11种网暴言论逻辑(具体名词解释请见文末注释)。侮辱、诽谤他人的人身攻击最为常见,且多与其他类型的网暴言论同时出现。

道德污名式的网暴言论占比位列第二,近六成网暴案例中存在对受害者的道德贬损、侮辱。

除了与事件要素直接相关的审判言论,还出现了流量时代的道德观表达失范,人们针对网络流量的道德被滥用,“吃人血馒头”“作秀”“炒作蹭热度”成为道德污名的高频词。同时,一些传统的道德枷锁转为线上,“不检点”“XX女”等词汇在女性受害的网暴事件中十分常见。

道德污名的问题在于,它往往缺乏事实依据,将不明确的信息作泛道德化处理,一口大棒砸向受害者,使其无从辩驳,陷入自证的泥淖。

当道德污名与主持公道式的网暴言论同时出现,自诩正义的网暴者以道德作武器,为自身行为寻求合法性。“正义执行”和“群体暴力”只有一线之隔,即使在当事人的确行事不当的案例中,非理性的网络审判频现,大错小错都可能直接被判“社会性死亡”。

贴标签也是一种常见的网暴逻辑。由于社交平台的碎片化传播特性,复杂的事件要素在扩散中不断被提炼、简化,成为一个个标签,事实变得模糊,甚至被篡改[5]。例如,在一起复杂的亲子关系纠纷社会新闻中,事实的声量往往很难胜过“白眼狼”之类的标签性词语。

而处于信息扩散中后端的人们,溯源事实的占少数,高举标签摇旗呐喊的比比皆是。

除此之外,还有非此即彼的“挑起对立”,我即世界的“有违常规”,极端审判的“网络处刑”......网络表达之所以常陷入失序状态,其中一个原因就在于——当下,在网络发言时尽力规避侵害性的言语逻辑,尚未成为一种群体性的共识。

造谣诽谤也是网暴的一个重要形态。

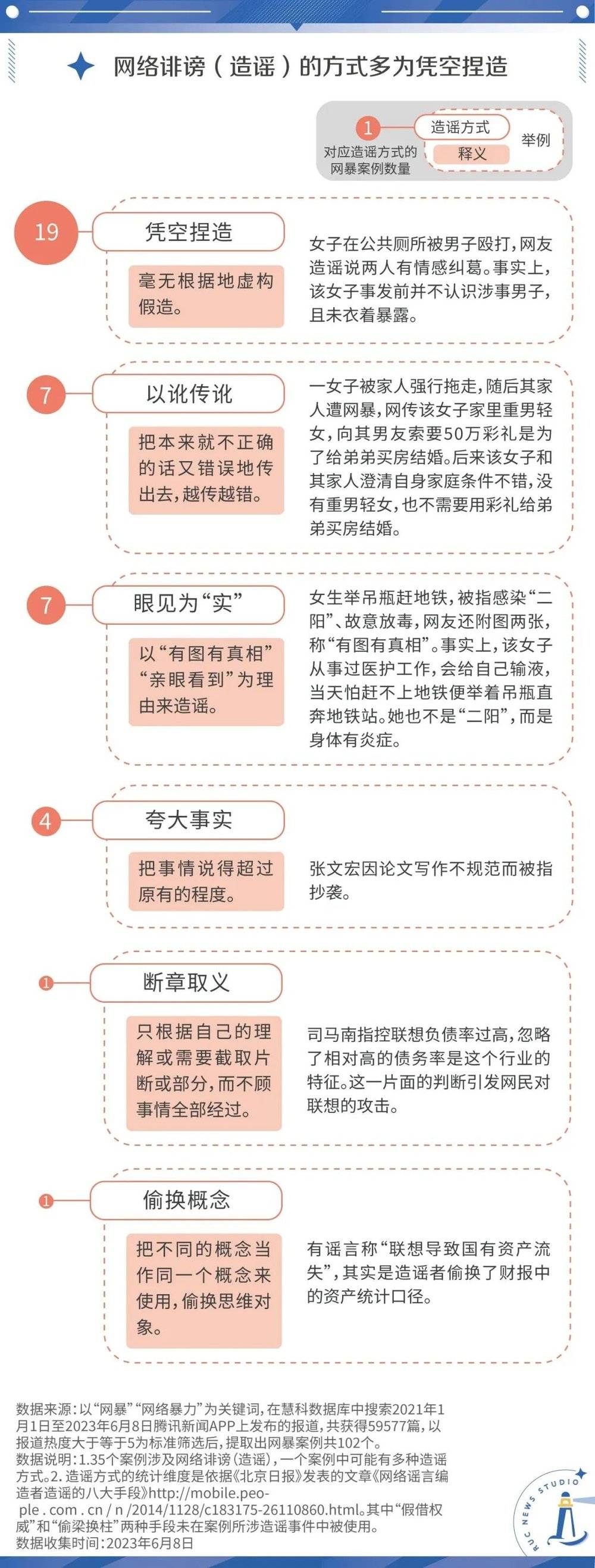

网络诽谤的案例占到了总数的三成以上,诽谤式人身攻击、身份诬陷等网暴言论也不在少数。流言如刀,三人成虎、曾参杀人的故事仍在网络空间上演。

网络的匿名性降低了造谣的成本,过半案例的谣言“张口就来”,是毫无根据的凭空捏造;以讹传讹的造谣方式占比20%;“开局一张图,内容全靠编”的造谣方式也相当常见。由于社会事件时常先在社交媒体平台发酵,专业媒体进场的时间差客观存在。未核实的错误信息就在这一空档里快速传播,造成不可逆的伤害、难以弥补的损伤。

言语本身就拥有行动的力量。英国哲学家奥斯丁在《如何以言行事》中强调了这一点:说话就是做事(to say something is in the normal sense to do something)[6]。即便网暴并非肉搏,但语言带来的痛感和伤害同样真实。

更糟的是,新的技术,又催生新的网暴形态和语言。造谣的手段随着技术发展愈显凶劣。我们观察到,在被造谣的网暴受害者中,女性占比高达66%,且她们最常遭受的谣言诽谤是“涉性”内容。AI深度合成技术等工具被网暴者利用,加剧了谣言的伤害烈度。作为造谣诽谤的主要受害,女性首先受到了冲击。今年3月,#女子地铁照被AI一键脱衣传播#的事件引发关注,网暴者利用AI工具将一位女性博主的日常地铁照“一键脱衣”,并造谣其裸体乘坐地铁。

防卫难、澄清难、上诉难

为什么要在意网上那些发言,不看不就行了吗?这样的疑问常常抛向被网暴者。

但从网暴的泥潭中抽身,远没有想象中轻松。要理解这一点,我们需要知道网暴到底让受害者遭受了怎样的痛苦?为什么网暴似乎永无止境?

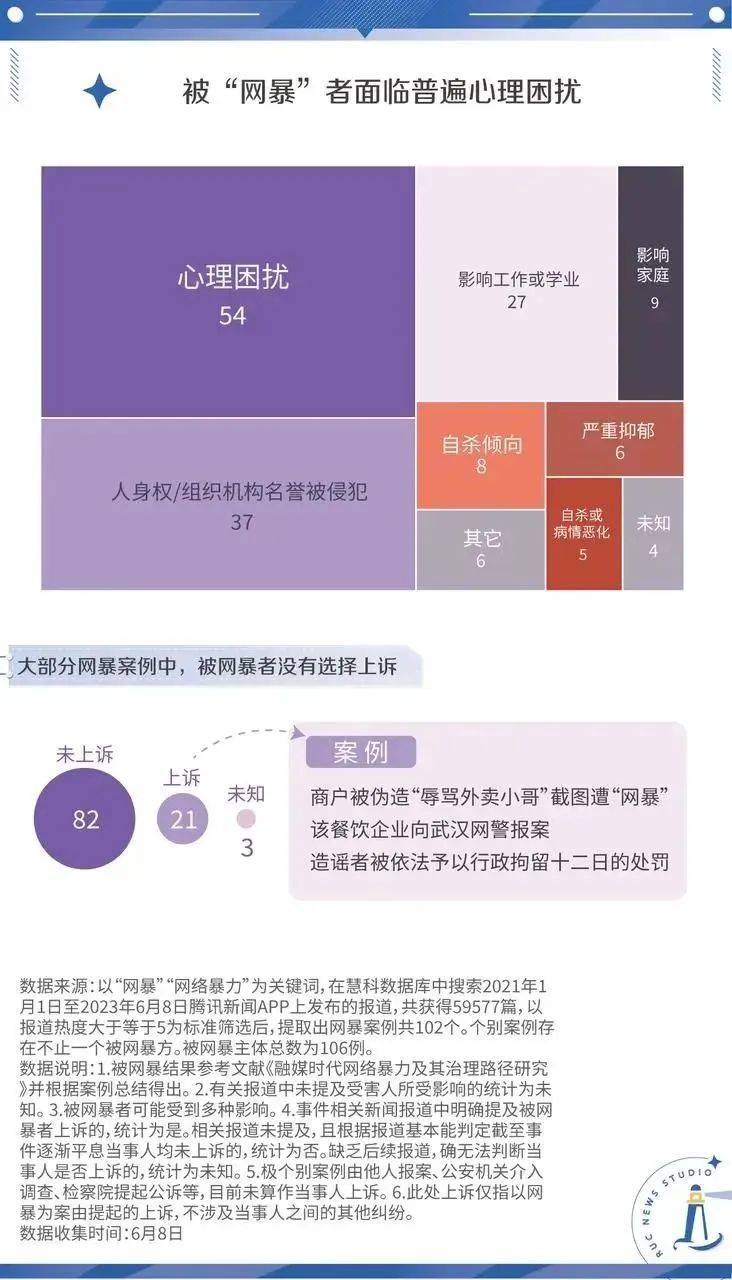

网络暴力从发生的那一刻起,就是一个看不见尽头的深渊。国家二级心理咨询师王宇在《南方都市报》的采访中表示,被网暴者在短时间内,无法按照以往处理事情的方式应对海量的信息。他们的人格、自尊、个人价值被过度贬损,会反复回想自己做错了什么,陷入自我怀疑的恶性循环 [7]。

“粉色头发女孩被网暴去世”事件的当事人郑灵华,在8月初被网暴时曾尝试一条条正面回复辱骂:“您好,如果你认为我不是好女孩,请直接和我对话。”“我不是音乐老师,我是学生,请问您有什么意见?”“您好,我是当事人郑灵华,请问您认为我有什么目的,请直接和我对话。”

这些争辩和澄清的效果甚微。郑灵华的心理状况每况愈下,于10月底抑郁症复发,最终离世。

网暴的余震持久,主要因为网络空间的封闭特性。有学者提到网络暴力和家庭暴力有一些共性:身处封闭场域,长期受虐。家庭暴力的研究者认为,经历长期的暴力关系,人的心理认知和行为模式会逐渐改变,从试图反抗变为无奈接受,并认为自己不可能逃脱 [8]。

这一理论可以帮助我们理解被网暴者的心理变化。随着网暴的持续,他们的反抗逐渐减弱,不再相信自己的行为可以带来任何改变,或者任何可以预测的结果。这种“心理瘫痪”的状态,不会在物理断网后消退,反而极易一步步走向抑郁,甚至自杀。

作为自我保护,大部分人在遭遇网暴后会采取回避式的手段。根据《网络暴力防控与网络文明专题报告》,网友应对网暴的方式主要是关闭或过滤评论(38.84%),向平台举报(38.58%),以及不予理会(35.32%)。选择主动应对、诉诸法律的人不到三成[3]。

我们编码的106个被网暴对象中,也只有21人主动报案或起诉,占比不到20%。

网暴维权有多难?2023年,江歌母亲江秋莲诉网暴者案宣判,历时5年才让网暴者接受法律制裁。而更多人即使起诉,也未必能让网暴者承担法律责任。在21位当事人的案例中,只有8位获得了明确胜诉。

根据2022年中央网信办《关于切实加强网络暴力治理的通知》,造谣、侮辱、人肉搜索这三类网络暴力的形式,已有相关法律判例按《刑法》中的诽谤罪、侮辱罪、侵犯公民个人信息罪,对实施者追究责任。最高人民法院今年发布的《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见(征求意见稿)》,将违背公序良俗、伦理道德的不良信息也纳入了违法范畴。

但中国政法大学张凌寒教授在论文中提到,网络暴力的惩戒仍很困难,其根结在于举证和归责[8]。

拿举证来说,就算当事人能通过平台拿到网暴者准确的身份信息,许多网暴者的言论也很难被认定为侵权。

以“粉色头发女孩被网暴去世”事件为例,“你算什么研究生?”“把头发染得跟陪酒的一样。”这些阴阳怪气、煽风点火的发言在内容上并不构成侵权,它没有达到侮辱、诽谤或破坏公序的认定标准,尽管它显然对当事人造成了精神伤害。

而在繁琐的举证过程中,当事人还需忍受巨大的心理压力,反复经历曾经的伤害。“第一次被网友同学朋友告知的时候不得不看一遍,搜集证据的时候又不得不看一遍,做公证的时候必须把每条言论都一一看一遍,律师处做笔录再次一一看一遍......” 郑灵华在社交媒体上这样描述举证的煎熬。

追责的困难,则主要因为网络暴力的群体性、聚合性特点。江歌母亲江秋莲从2018年起奔波于福建、北京、青岛、上海等多地法院,对不同网暴者提起了近10起诉讼。但在数以万计的网暴者中,她也只能着力于少数几位带头者。

诚然“雪崩的时候,没有一片雪花是无辜”,可每一片雪花到底应该承担多大的责任,却很难一一认定和惩罚。责任稀释后,受害者无法得到有效救济,相反,却在这一漫长的拉锯中,遭受到二次、三次的精神创伤。

张凌寒指出,传统制度以惩罚和救济个体为底层逻辑,面对群体性的网络攻击,有些鞭长莫及[8]。真正解决网暴,需要更多的组合式治理,需要治理更贴合互联网的特性,这样的努力应当一直持续下去。

可以说,与网络暴力的抗争,在个人、群体、国家层面,都是一场不能停息的持久对抗。

注释:网暴言论逻辑的分析维度依据《我们与恶的距离:谁是下一个网暴目标?》《“贴标签”“群氓效应”“道德假期”——如何认识网络暴力背后的社会心态?》两篇文献并结合案例总结得出。

具体分析维度释义如下:

1. 人身攻击:(更广泛层面上的) 故意捏造事实,诽谤他人、侵犯他人隐私而使得他人在精神上、生活中受到了侵害并造成了严重后果一一侵犯名誉权。

2. 道德污名:对人进行道德上的贬抑和侮辱。

3. 贴标签:给人随便贴上“猥琐男”“暴力女”“陪酒女”等恶性标签。

4. 模糊事实:简化信息,模糊事实甚至脱离事件本身,把焦点引至其它无关方面。

5. 挑起对立:挑起身份、地域、群体间的对立和矛盾。

6. 主持公道: 源自于自诩正义、总站在道德制高点上,去劝别人善良,要求其在具体事件中伸张正义、见义勇为,若对方达不到这个要求,就对之实施攻击谩骂。如在马路上面对有老人摔倒“扶不扶”等议题。

7. 身份诬陷:对人的身份/职业等进行诬陷诽谤。

8. 有违常规:不符合我的既有印象就是错的 (非我族类必诛之) 。网民对某一群体出现了固有的标签和印象,如果不符合该印象,就会陷入主观猜测和解读。

9. 网络处刑:以伸张正义之名对人进行审判,比如“这种人应该去死”“快把他抓进去”。

10. 窥探隐私:搜索并传播涉及当事人隐私的图像、文字等信息。

11. 恶意怂恿:催促已表现出轻生倾向的当事人完成自杀行为。

参考资料:

[1]单读:戴锦华:连绵的网络战火从何而来?https://mp.weixin.qq.com/s/W-_4165QtdBfeyN-Lz2RtQ

[2]人类命运共同体研究院.(2022):《网络暴力现象治理报告》https://icsf.cuc.edu.cn/2022/0701/c6046a194580/page.htm

[3]企鹅有调:《网络暴力防控与网络文明专题调查报告》 https://www.iscn.org.cn/uploadfile/2023/0104/9.pdf

[4] 经济学人:Measuring the prevalence of online violence against women https://onlineviolencewomen.eiu.com/

[5]王俊秀,云庆. “贴标签”“群氓效应”“道德假期”——如何认识网络暴力背后的社会心态?https://mp.weixin.qq.com/s/QT-TyhbMbBrlr0ayuB7abA

[6]刘振聪,杨莉芳. 言语行为理论批判:传承与嬗变[J]. 天津外国语学院学报,2006,13(2):25-31. DOI:10.3969/j.issn.1008-665X.2006.02.005.

[7]南方都市报:如何逃离网暴阴影:失眠半年后,我这样拼凑被骂声击碎的自己 https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020220526687453.html

[8]张凌寒.“打扮是用了心的”“粉发一看就不像研究生 ”——灰色地带的“不良信息”型网暴如何治理?https://mp.weixin.qq.com/s/zD7DmN2j6TRbKw77iky31w

本文来自微信公众号:RUC新闻坊 (ID:rendaxinwenxi),数据收集与分析:王梦丹、史静怡、陈奕菲、何京蔚、肖潇、涂艺秋、何雨萍、颜珂,可视化:涂艺秋、何雨萍、颜珂、肖潇,文案:肖潇、何京蔚、葛书润,美编:陈奕菲