扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:一条(ID:yitiaotv),自述:米若羲,编辑:莫竣威,头图:叶锦添经典人物造型

疫情以来,影视行业基本陷入停摆,目测也将成为最晚复工的行业之一。

新播出的纪录片《我在中国做电影》不再只把镜头对准大导演、大明星,而是聚焦中国电影的幕后工作者,采访了代表当今中国电影产业最优秀水准的7位电影人。

片子零宣传、零推广,豆瓣评分8.0,有人说,它在致力于寻找“中国电影的正确打开方式”。

如何去用光来造型?怎样去用声音模拟刺杀场景?中国的特效到底是不是五毛?我们的电影产业离好莱坞还有多远?东方电影美学能不能征服世界?

……

3月,一条在北京采访了总导演米若羲,她从事电影行业近10年,见证了中国电影的起起伏伏,“一往无前的唯一力量,就是热爱你所做的一切。”

《我在中国做电影》总导演米若羲

我在中国做电影

《我在中国做电影》是一部讲述中国电影幕后人物的纪录片。一共五集,聚焦了五大电影幕后核心领域,包括美术、声音、摄影、特效和配音。

我们一共拍摄了七位电影人。他们几乎都是这个行业里头最优秀的代表人物,随便从他们身上拎出几部代表作,都能看到整个中国电影业在这十几二十年当中的发展和变化。

比如叶锦添,他是《卧虎藏龙》的美术指导,也是第一位获得奥斯卡最佳艺术指导奖项的华人。

摄影师曹郁,他执镜了《可可西里》《南京!南京!》等影片,是包揽金马奖、金鸡奖、金像奖的“三金”摄影师。

声音指导赵楠,是国家一级录音师,奥斯卡评委成员,参与过《梅兰芳》《孔雀》《风声》《影》等。

配音演员张杰,配过几百部影视剧,包括《甄嬛传》《柯南》《全职高手》《大鱼海棠》,是配音界的“四大天王”之一。

还有做出现象级爆款《流浪地球》的特效团队,以及很多人可能都没有意识到存在特效的《邪不压正》的特效团队成员,丁燕来、魏明、周逸夫。

我在电影行业近10年了,虽然对行业已经很熟悉,但是很多幕后故事,也是直到这次做这个纪录片,才第一次听这些老师们谈起。

摄影指导曹郁

好的摄影师是电影的另一个导演

曹郁是中国电影界顶尖的摄影师,参与和创作的片子非常多。他第一部为人熟知的作品是陆川的《可可西里》,后来又拍了《南京!南京!》,还有王家卫导演的《摆渡人》《妖猫传》、还没上映的《八佰》等等。

《妖猫传》里杨贵妃“回眸一笑百媚生”的镜头,看过电影的观众,80%都会对这一幕印象深刻。这个镜头是怎样诞生的呢?曹郁告诉我他们一共打了4层光:

首先,他让道具组准备了灯笼和好几十根蜡烛,放在演员脸的侧面和底下。其次还有一组LED灯带,让演员皮肤呈现比较现代的光泽。

这样还不够,曹郁还运用了Dedolight(特图利),一种特别小的灯光,打在演员眼睛处。最后还要手动调节电子调光台,让光在演员的脸上“动”起来。

这么一个复杂的过程,才造就出“回眸一笑百媚生”。观众看到的一个几秒的镜头,背后是摄影指导和上百人的团队,花几十倍的力气来完成的。

电影开拍前,曹郁会做一件其他摄影师很少会做的事情,就是摄影阐述,从美学、视觉、光线、造型等等,去阐述自己对影像的想法和理解,并且找很多的资料给导演参考。

蒙克的《呐喊》

拍《妖猫传》,他第一次见陈凯歌时,就拿了一个登机箱,里面装满了画册,给陈凯歌阐述自己的想法和想要的质感。最后《妖猫传》的场景大量地使用了蓝、绿色,其实就是挪威画家蒙克的作品,给到曹郁的启发。

陈凯歌也曾经评价说,摄影师就是电影的另一个导演。

我们和曹老师原来就有过合作,他是一个非常认真的人。我们前采就去了两三次,每一次都像上课一样。

他就是一个师者的形象,传道、授业、解惑,不厌其烦地来来回回跟我们讲,这些画面是怎么想的。为了做片子,我们都把他的作品看3~5遍,才能在聊的时候,他说到哪一个镜头,马上能够反应出来。

声音指导赵楠

声音是一种幻术

声音指导赵楠,在很年轻的时候、30几岁就拿下了金像奖最佳音响效果奖项。这么多年,她一直坚守着录音这个挺孤单的工种。

我们在谈论一部电影好看与否的时候,往往只会关注看得见的视觉,而忽视了听觉。但是声音其实很重要,能够切实影响观众的情绪。

张艺谋的电影《影》有一幕,郑恺饰演的沛良后心被捅。赵楠认为这是整部电影拟声最难的一部分。因为根据叙事,角色被捅之后完全不能说话,“到底把你捅成什么样,你才不能说话呢?”

后来,拟声团队分析了一下生理结构,发现原来是捅肺,肺破了导致血进入肺部,被捅者不能说话,不是因为声带坏了,而是因为血涌上来,他只要一说话,就“咕咕”地冒血。

赵楠的拟声团队

最后赵楠和团队用鱼鳔模仿了一个假的肺,拟声时假肺“啪”一破,血往里面灌。以这样的方法来模拟出电影里面的杀戮情节。

为了把《影》的雨声做到极致,赵楠把全世界能买到的雨的声音素材全买了。这样还不够,她还得一下雨就往外跑,“只要看见下雨了,就出去录雨去。”

团队利用“人工降雨”方式收集雨声

《影》当中下雨的场景,随便一场都由30条以上的雨声音轨组成,多的一场雨戏甚至有五六十轨,层次非常丰富。

就像她自己说的,“手法是假的,情感是真的,拟声就是把这两个相结合,给你制造了一个幻术。”

赵楠凭《狄仁杰之通天帝国》夺得金像奖最佳效果奖

她是我们采访的7位电影人当中唯一的女性。十几年前她第一次参加金像奖,卡片上的提名名单错误地把她称呼为赵楠先生。当晚她拿下最佳音响效果奖,站在舞台上的一刻,她说:“我要特别自豪地告诉所有人,女孩子也可以成为一个很棒的录音师。”

(左起)丁燕来、周逸夫、魏明

顶尖的特效,是看不出来的

特效这一集,我们选择了三个人,来自两个团队,一个是打造了《流浪地球》的本土特效团队,魏明和丁燕来。另外一个是有着国外特效公司背景的中国办公室特效总监周逸夫。

我们探讨了争议性的话题,比如中国的特效到底是不是只值“五毛”?因为在很长的一段时间里,国产特效一直都背负着这样的骂名。

上一年很火的科幻片《流浪地球》,它的特效75%都是由中国团队完成的。但据我所知,当初团队在制作时,会觉得这事儿是做不成的,从导演到资方,都顶着特别大的压力。所以每次导演和特效开会的时候,都不会先告诉他们要改什么,而是先做一轮思想工作。

拍摄过程中,丁燕来很坚持的一件事是现场要有“风雪”。但其实他们需要的,只是风雪击打到人身上反弹起来的那一点细节,因为如果所有的风雪都跟人没有交互,特效再真实,都能看得出是假的。“每一点点细节的堆积,造就了画面真与假的区别。”

另外一个问题就是,中国的特效到底和美国的特效差距在哪?话题其实有点敏感,但是他们很坦率,非常直接地告诉观众,“灭霸”中国肯定是做不了,“阿丽塔”这一类的仿真高端生物形象,就算把整套技术拿到国内来,也根本没有人会用。他们是很清醒的。

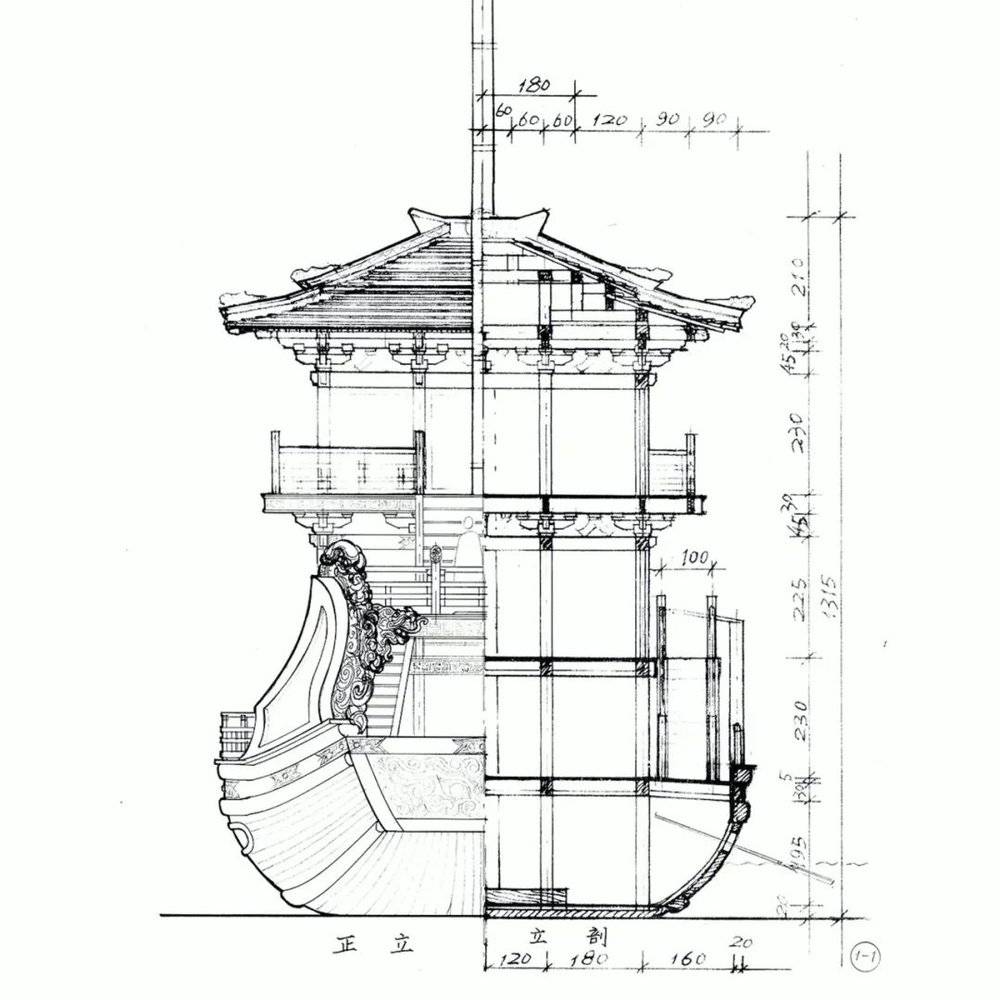

但这也并不是说,中国的特效就没有优势。尤其是如果涉及到文化类的东西,比如说古城楼,你让美国的特效公司来做,不一定有中国做地好。

周逸夫的团队曾经负责制作《邪不压正》的特效。为了还原老北京的风貌,他们做了大量的调研工作,包括收集了12000张北京建筑的老照片,以及各种详细的建筑数据,进行参考。

当时,喜欢抠细节的导演姜文,还会故意考他们,时不时就拿着北京城的照片,指着中间的某一栋建筑问,这个楼叫什么?它的高度是多少?

幸好周逸夫早就对这些建筑数据了如指掌,比如正阳门是整个北京几个城楼当中最高的,大概是47米,而城墙的高度,有的地方是9米,有的地方是11到12米,所以制作时就会折中做成10米。

最终,他们做了6000多栋四合院、12000多棵树,还原了整个老北京城。

像巧红张开双手在牌楼上走的那场晚上的戏,一个360度旋转的镜头,就把整个北京给拍全了,如果仔细看,会发现画面上有一些金色的屋顶,那里底下其实是模拟出来的整个故宫。

大家一直认为好的特效应该都是震撼眼球的视觉奇观,是突破你的想象力的。看完《邪不压正》,你会得到另外一个概念:有一种好的特效,它是看不出来的。

美术指导叶锦添

美术指导:影片格调的掌控者

谈到美术这个领域,第一时间想到的肯定是叶锦添老师。他在国内外知名度都很高,我们在筹备拍摄的时候,第一个就想到要邀请他。

叶锦添设计的经典电影人物造型

叶锦添回忆说张国荣在拍摄《胭脂扣》时,很在意额头是否好看

他是资深的美术指导,很多明星的造型都是他设计的:《胭脂扣》里的张国荣、《卧虎藏龙》里的周润发、《夜宴》里的周迅......

《赤壁》的楼船草图

美术指导掌控着整个电影的视觉语言,从布景、服装到造型。所以他们要懂的东西非常多。对历史的认识、对人情世故的认识、对生活细节的认识都是美术指导的工作。

因为对细节的执着,叶锦添在拍摄夜宴的时候,曾经就让冯小刚非常头痛。

叶锦添回忆,一次在《夜宴》的片场,演员衣服皱巴巴的,这让他很不顺眼,于是就跟冯小刚讲,衣服一定要重新熨一下。当时冯小刚已经把这一场戏拍完了,听到叶锦添一说整个人就傻掉了。

最后,因为叶的一句话,所有在场的人都坐下来,周迅脱掉衣服,让工作人员熨平,之后再继续拍摄。

后来叶锦添又觉得宫女走路很难看,他就在片场一个个地教宫女怎么走路。那个时候冯小刚就走出来,骂工作人员 “你看看叶锦添是怎么做事情的。”

“有些演员本身不是他有魅力,而是美术指导做出来的,之后他的形象就种在观众的记忆中,后来就变成演员自己的了。所以演员们看到美术指导都很尊重,因为知道美指给他很多东西。”

叶老师外表非常儒雅,但是说话是绵里藏针。采访中,他点到一点是中国电影发展得太快,很多人没有到专业已经做到位子上去了。“我觉得中国人迟早一天会疲劳的,再看那些粉粉嫩嫩的东西。”

配音演员张杰

配音不只是动动嘴皮那么简单

我们把配音领域放在最后一集。其实现在大家已经对这个工种有越来越多的认识了。

配音演员,就是一个用声音去表演的人。表演的地方就在录音棚里,环境什么都没有,怎么去把那一句毫不相干的话,按照一定的情景说出来?

有一些配音演员会配上小幅度的肢体动作,带动自己的情绪。比如阿杰在配《全职高手》叶修的时候,他一闭眼,就想象自己是漫画里的叶修,这边拿着根烟,想象自己就是那个形象,就能把那句话说出来。

很多人觉得配音演员最能体现他们专业能力的,就是变声,从几岁的小孩,一直到几十岁的老年人,声音非常跨度大。但在阿杰看来,这是一个误解。

因为除了声音外在形式的化妆,核心还是内在的表演。如果只套了小孩的声线,但并没有完全进入小孩的内心,听起来会特别的假。

阿杰的秘诀是情感,因为配音演员的职业习惯,他们都拥有了短暂的瞬时记忆。配音的时候,他们不会完全照着稿子读,而至少把头两行对白背下来,然后看着屏幕,跟着演员的表演,演员的呼吸,甚至演员的动作,最终才能让观众信服,这个化了妆的音色里面的情感。

阿杰出席公开活动

和其他6位电影人不太一样的是,阿杰在90和00后的年轻人中非常具有知名度。包括他自己参加活动,都有很多粉丝为他尖叫,受到大家追捧。这个是很少见的,幕后工作者还能得到高度的关注。

另外一点就是,其他的电影人基本都是科班出身。而阿杰是凭着自己的喜爱,踏上了配音的道路。

在采访中阿杰反复说,他是因为小时候看了上海电影译制厂老一辈的配音艺术家配的电影,才让他从事了现在的工作。你在他身上能够看到,新老两代配音人的传承。

每个电影人都值得尊敬

中国的电影院目前有1万多家。电影行业的从业者是一个庞大的群体。我们在每一集的最后,都会有这么一句话:“献给为中国电影默默付出的每一个人。”

魏明回忆在做《一出好戏》特效的时候,就曾经跟导演黄渤打趣,能不能把主创的一屏文字,换成特效公司和员工名字,不要放演员的名字。黄渤开玩笑道,“见过不要脸的,没见过这么不要脸的。”

跟拍赵楠老师参加海南电影节的时候,我说你稍微可以收拾一下,铺点粉什么的。她很惊讶,工作中她从来没有要化妆的需求,因为她不需要出现在幕前。

曹郁和叶锦添两位,算是业内非常有名的了。但是一部电影拍出来,不只是有一个曹郁,他的身后,整个摄影团队还有几十个人。叶锦添老师,他参与的《封神三部曲》,背后有100多个负责美术相关的工作人员。

这些人你知道他们所有的名字吗?你不会知道的。所以这部纪录片其实是献给他们。

赵楠说,她感受到现在录音的地位远不如前,是因为它不能很直观地让人觉得票房是录音贡献的。在以前同期声的年代,录音师的权利很大,甚至可以在现场随时喊停的。但现在,拍电影就像“催命”一样,戏还没拍就说,要什么什么时候上映,时间便成了一个巨大的压力。

特效也是这样。某些导演或者制片人,对他们的定义就是,几个人在几台电脑面前,像玩电脑似的就可以把特效做出来。他们也不会理解为什么特效需要那么多钱,所以很多时候,中国电影在特效这一块的预算就特别少。

再一个就是薪酬水平。为什么在国外的声音指导,他们很多混录师能够做到五六十岁,而我们就是达不到呢?那是因为他们的行业已经非常成熟,人才的福利和薪酬也是很完善,但是在中国这一块还是跟不上。

年轻时的阿杰与童自荣

阿杰告诉我,译制片给配音的片酬,多年来涨幅都很小。包括我们在拍摄筹备时,做了很多资料搜集,当时就查到阿杰的偶像童自荣老师的介绍,虽然已经是著名的配音演员,但他在上海一家几口,还住在弄堂里一个很小的房间。

我不知道这个是不是准确的,但给我的感觉就是,电影人的薪酬和待遇,远远没有大家所想象的那样丰厚。

虽然是这样,但我相信很多的电影人都会认为这个职业是体面的,他会告诉朋友和家人,我在做电影,他会因为这个职业,感到骄傲。

中国电影工业化?为时尚早

很多人问我,为什么片名是“做”电影,而不是“拍”电影。因为每一个工种的从业者,他们都是工匠,反反复复地去雕琢手头上像手艺一样的技术,这就是电影人的工匠精神。

现在大家都在谈中国电影的工业化问题,我觉得要实现工业化,起码要做到这几点:

首先是流程化,就是电影的整个制作过程,它是一个非常合理、可遵循、可复制的一个流程。

现在我们也在不断试验这个事情。我曾去《封神三部曲》的剧组探班,他们的制片主任介绍,剧组最高峰的时候有一两千人。这么多人如何管理呢?他说片场都有清晰的流程,每一天要拍的东西,都在一张纸上,每一个流程按部就班地进行,所有人就像要去公司上班和下班一样有序。

再一个就是专业化,赵楠老师反复地说,我们的专业人才,尤其是在高端领域的优秀人才、目前是缺少的。特效的丁燕来,他也特别想去做一件事,到大学里头寻找合适的苗子,从学生时期就培养专业人才。其实言下之意,就是当下的中国,特效领域的人才是不多的。

还有就是产业化,整个电影制作的每一环,从开发、拍摄、后期到放映,它应该是一个完整产业,要让产业链当中的每一环都能挣到钱,形成一个生态。

《哪吒之魔童降世》是19年中国票房最高电影,达49亿

现在中国才到哪一步? 目前还是叫以票房论成败,就是一锤子买卖,所有的收入几乎都是来自于票房。而现在的电影市场基本都是基于中国市场。

如果真的去对比好莱坞,那差得太远了,好莱坞每一个片子出来,除了票房,还有线上发行、流媒体会员、DVD等渠道,还有海外市场的票房来支撑。

商业的利益没有最大化,没有这些东西的时候,我觉得谈工业化还为时过早。

疫情之下影业归零,不完全是坏事

其实2019年开始,整个影视行业,大家都觉得它不是那么景气,不像前几年那样风生水起,很多人对电影也失去信心。所以当时我们就想拍这部片子,让大家看看整个幕后世界,希望有助于大家建立起对于电影的全面的认知。

没想到今年年初就碰上疫情的出现,我在电影界从业近10年,虽然不算长,但现在也算是我见过最萧条的一个时期了。双重打击之下,影院停业、剧组停拍、影片撤档。现在电影市场处于一个停摆的状态。

但我是乐观主义的。如果我们不去讨论疫情,把现在的状况放到10年,甚至更长的时间维度去看,今天只是一个短期的低谷。因为在上一个10年,中国电影的票房刚刚突破100亿。到了19年年底,我们是600多亿的票房,整个电影的行业是取得了突飞猛进的发展。

我更愿意把现在的处境理解为调整期,未来中国电影业势必还是向上的,毕竟有那么多优秀的从业者在做这件事情。通过这样的调整,我相信好的内容会回归,因为通过洗牌也好,重组也好,其实最终留下来的肯定都是最有实力的。

这次疫情的出现,还有一个引起关注的就是电影的线上发行和放映。科技和互联网公司纷纷进入到电影行业。

未来科技和互联网会更深入地影响电影的制作、宣发、发行和放映。疫情之后,中国电影产业要复苏的话,我觉得互联网巨头的介入,会是一剂强心针。

这部纪录片上线以后,我们没有一分钱的预算做宣发和推广,反馈真的是超出了我的预期。很多的导演、制片人、公司老板、投资人都自发转发,积极评论,那一刻你就会觉得,大家对于电影的心是在一块的。

每一次去看电影,我都会在座位上留到最后一刻,一个一个地看着每一个工种、每一个人的名字,出现在结尾的字幕中,然后再离开。

做电影幕后,是特别苦的,真正能够留下来,都是有梦想、有热情的人。就像片子里有一个镜头,在More VFX的办公室,他们的墙上写的是“一往无前的唯一力量,就是热爱你所做的一切。”

《我在中国做电影》这部片子,哪怕能够唤醒观众的一点点认知,说幕后原来是这样的,幕后真是不容易,我觉得这对我来说就是最大的欣慰了。

本文来自微信公众号:一条(ID:yitiaotv),自述:米若羲