扫码打开虎嗅APP

题图来自视觉中国,2019年6月14日,越南首个汽车品牌Vinfast的自动生产线揭幕。本文来自微信公众号:中欧商业评论(ID:ceibs-cbr),原标题《东南亚崛起,中国“世界工厂”地位不保?》,口述:施展(政治学学者,外交学院外交学系教授),采访、编辑:周琪

2018年中期以来,中美两国之间发生了大规模的贸易摩擦。一时间,网上满是中国制造业面临贸易摩擦的严重冲击,大量制造业工厂正在向海外尤其是越南大规模转移的消息,中国经济似乎正面临重大危机。

政治学学者施展去年从北到南对越南做了深入调研,结果证实了他的理性分析,制造业大规模的迁移不大可能,所谓的“转移”,实际上是中国供应链的“溢出”。但他也承认,在新冠疫情全球肆虐的当下,世界秩序正在经历一些深刻的变化,这些变化或将决定中国未来50年的发展。

划重点

疫情带来的主要变化不是制造业要转走了,而是中国和世界之间的相互信任遭到严重破坏

假如西方重建起了安全相关的产业,有可能会导致中西之间形成两套平行的生产体系

对“供应链去武器化”感到愤怒的人,缺乏换位思考能力

“别让某某跑了”是伪焦虑,如果你天天叫着“别让某某跑了”,人家还真是非跑不可了

未来的全球化会有一个“精神分裂”——经济全球化仍会持续,但政治全球化可能会发生倒退

下一站,越南?

去年我和团队去了两次越南,两次加在一起有大半个月时间。我们在越南调研的密度极高,早上9点出门一直到晚上10点回酒店,每天都是这样的密度,同行的社会学老师说,我们大半个月完成了别人2~3个月的调研。

为什么是越南?说起下一个世界工厂,我们会自然联想到两个国家,印度和越南,印度,我一开始就排除了。的确,印度凭借人口数量大和人口年龄结构年轻的优势,有可能跻身下一个世界工厂的候选人,但大多数人并不知道,印度的十几亿人口实际被切分成了几千个劳动力市场,原因就在于它的几千个种姓。

在印度的四大种姓之下还有大量的亚种姓,每个(亚)种姓在其分化出来的时候,都对应于一种职业。对于不同的(亚)种姓,宗教给予的来世的承诺,此世的期待不同。所以企业对于不同(亚)种姓的员工,没有办法按照同一个方式来进行有效激励,这对于发展制造业很不利。

有一个现成的案例,国内某重型机械制造商去印度设厂后,发现当地工人中有个小伙子特别能干,决定提拔他当小组长。然而这个小伙子是最低种姓的首陀罗,吠舍种姓(地位高于首陀罗)的工人坚决不肯让他当小组长,闹到罢工。再加上其他问题,导致该制造商最终放弃在印度建厂。

但还是能够看到有些中国公司近年来到印度设厂,比如一些国产手机厂商。但我调研的结果是,它们这么做,更大的目的是为了应对印度的关税。这些厂商在当地主要是完成最简单的组装环节,上游的零部件依然需要从中国运过去。

莫迪政府推出了一个国家层面的政策,以推动“印度制造”,这个政策的中心思想是用高关税来保护本国弱小的制造业,高关税意味着在印度国内生产的东西在世界市场失去了竞争力,所以刚说的过去设厂的公司,基本上是服务于印度的国内市场,很难出口。再加上印度的基础设施太差,政府效率不太高,等等,都使得印度要成为世界工厂的难度很大。

另一个热门的候选人就是越南了。通过实地调查我们想解答以下几个问题:

都说中国向越南迁移,到底是什么在迁移?这里包含两个分问题,具体什么产业在迁移,以及迁移的究竟是制造业的全流程,还是其中的部分环节?

迁移和产业的科技含量是否有关系?

迁移和企业的规模是否有关系?因为不同规模的企业往外迁移的时候,所依凭的资本路径有可能不一样。

我直觉上推测,这一轮迁移中,有大量中国人跑出去投资了,那么到底有没有?有的话占多大比例?

在我的上一本书《枢纽》里,基于对中国制造业的研究,我提出了一些假想。这些假想包括:迁移出去的是制造业的具体环节,而不是制造业整体;遍布世界的中国人在其中起着相当大的作用。

这两个假想在我的调研当中全都得到了印证,并且印证的结果强化了之前的假想——中国人参与的程度比我想的还要深,迁移出去的环节比我想的还要少。越南之行后,我对中国目前世界工厂的地位依然很有信心。

信任崩坏了,然后呢?

我在调研中发现的一系列经济逻辑,并不会因为疫情发生实质性的变化,疫情带来的主要变化倒不是制造业要转走了,而是中国和世界之间的相互信任遭到严重的破坏。

信任被破坏有可能使西方不计成本、不惜代价地去重建某些“和安全相关”的产业。

什么是和安全相关的产业?这取决于中国和世界之间的互信被伤害到什么程度。安全相关产业的定义边界是动态变化的,不信任越深,被划到安全相关产业边界中的产业就越多。

比如公共卫生、信息相关的产业,过去打击华为,已经是对中国的某种不信任了。疫情之后,安全相关产业边界扩大的可能性是存在的。倒不是说在华为之外再去“打”中兴,而是说 “打”华为的同时捎带手,某些核心产品不再向中国出口了。

西方世界有《瓦森纳协定》,其中规定了某些最尖端的与安全相关的产品不许向中国出口。当互不信任达到一定深度后,有可能会出现一个新的《瓦森纳协定》。

安全相关产业在整个制造业中占的比例不大。正因为是小比例,才可以不惜代价地去重建。但值得关注的问题是,通常来说,安全相关的产业都和技术前沿路线紧密相关。

假如西方重建起了安全相关的产业,有可能会导致很多产业跟中国形成两套平行的生产体系。

中国跟西方在技术应用层面有差距,但不大,在最前沿的技术上还是有代差,超精密制造,中国跟西方也存在代差。网上有一些人群情激奋,“谁说中国不行了,中国厉害的很”。吹牛是没有意义的。中国在应用层上也许还有一定优势,但在基础层就不行了。就基础层而言,中国和世界还是差很远,而应用层如果没有基础层作为支撑的话,后劲会不足。

一旦形成两套平行的生产体系,就会形成两套平行的技术路线。技术路线在中国迭代的速度肯定会慢于西方,也许50年后中国跟西方能并驾齐驱,但是在这50年之内中国几乎没有机会。

或许有人会说,互不信任没什么大不了的,干脆封锁个几年,中国自己发展起来。这样的想法非常愚蠢。中国的供应链和市场是面向全球的,一旦外部世界觉得你不可信任,就不会再从你这里购买了,即使短期内不得不从你这里购买,也一定会做其他储备,长期来看最终伤害的还是我们自己。

我提出“供应链去武器化”,有人很愤怒,这些人非常短视,他们没有能力换位思考。把自己放在其他国家的位置上来设想下,一个天天威胁你的人,你敢把性命攸关的事放在他那里吗?

“供应链去武器化”什么意思?是你“放弃拿它来威胁别人的能力”。

举个不太恰当的例子,俄国在乌克兰危机的时候,曾经用它的油气来威胁德国,对德国来说,确实从俄国买更便宜,但如果你以此威胁我,要求我在国际上不得不配合你的话,我是无法接受的,我就选择不惜代价,重新铺设别的油气管道,几年之后就不再需要你了,到那个时候俄国怎么办呢?

别人不需要你了,意味着少了一大块市场。只有在承诺不会把油气武器化的前提之下,才能持续地把油气卖出去。同样地,只有承诺了“供应链去武器化”,才能真的保住中国的供应链。当然光有承诺靠不住,还需要有一些制度性的安排。

疫情考验人性,但人性从来都经受不起考验

我认为,除非停摆两三年,否则疫情对中国制造业还不至于有特别大的影响。

从某种意义上,疫情有可能是个“挤泡沫”的过程。疫情前苦苦挣扎的工厂,几个月的现金流撑不住的话,就崩溃了。但是工厂崩溃了,并不代表需求没有了,需求仍然在,只不过暂时被压制住了。

等到疫情过去之后,需求再回来,此时能够活下去的工厂将会再次满足需求,并且可以低成本地把死掉的那些同行工厂的设备、人员等等整合起来。所以这会是一个“洗牌”的过程。

对于中国周边的小国家来说,它们可能会面临更大的问题。小国资本匮乏,回旋余地也小,一旦出问题,就可能导致系统性的崩溃。等到需求恢复,跟中国比起来,它们“回血”的难度更大,速度也比中国更慢。

并且,只要疫情出现跨国性流行,企业们有可能会发现,中国比小国应对疫情的能力更强。所以,疫情过后,不排除一些制造业会再回流中国,事实上最近已经出现相关报道了。

有一种观点认为,我们要将世界分为“疫情前的世界”和“疫情后的世界”,这种划分有一定道理,但我并不认为是在制造业,或者说经济层面上会有那么大差别,我认为更多是在各国的相互信任关系层面,会有很大的变化。

一方面,中国跟西方国家之间的相互信任关系遭到很大破坏,另一方面,其他国家之间的相互信任关系也会遭到侵蚀,比如德国“截胡”瑞士的口罩,意大利“截胡”瑞士呼吸机等等。疫情考验人性,但人性从来都经受不起考验。

“别让某某跑了”是伪焦虑罢了

中国制造业强大的地方,并不在于生产要素价格低,而在于超级强大的供应链网络。

曹德旺的美国工厂有特殊性,玻璃对供应链没什么需求,所以他可以转去美国,但是其他很多企业对供应链是有需求的,它们去不了美国,去了之后经营成本会大大增加的。

众所周知,中国的富士康是苹果的代工厂,一直为苹果公司生产 iPhone等产品。当奥巴马还任职美国总统时,与乔布斯有一次会谈。当时,奥巴马问乔布斯:为什么苹果公司前一年销售的7000万部iPhone、3000万部iPad,几乎都是在海外生产,难道这些工作不能回到美国国内吗?

乔布斯说:iPhone4就要上线了,需要做一个重大修改,当时中国已是半夜12点,但富士康工厂的厂长一声号令,12000人同时起床,8小时后产能就已经规模化。如果在美国,别说8小时,8个星期也做不到。

听起来心酸,但这就是供应链网络的力量。

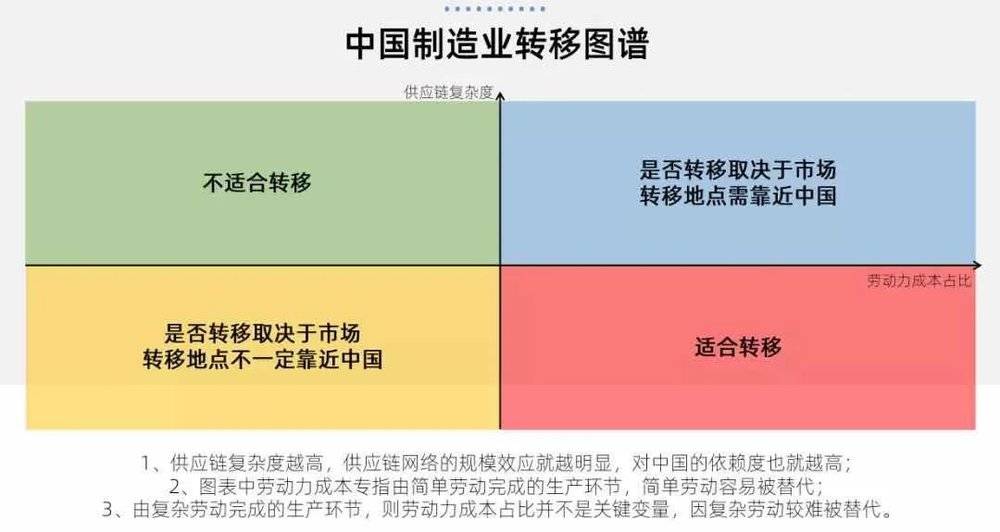

什么样的企业适合迁离中国,什么样的企业不适合,可以画一个象限,横坐标代表供应链的复杂程度,纵坐标代表劳动力成本在生产环节中的占比。

为什么强调是“生产环节”?因为今天各个工厂之间不再以产品来分工,而是以环节来分工,像拼积木一样,每个工厂只生产特定形状的积木。至于生产出来的积木具体是做什么用,取决于整个供应链里各个环节如何动态组合。

这个象限中,劳动力成本占比低、供应链复杂度高的,很难离开中国;供应链复杂度低,劳动力成本占比高的,可以迁走,某种意义上也应该迁走。对于劳动力成本占比高、供应链复杂度也高的企业,是否转走取决于市场,但如果转走,要靠近中国,因为供应链的主链还在中国;劳动力成本占比低,供应链复杂度也低的,是否转走也取决于市场,并且也没必要非得靠近中国。

所以,我不建议笼统地说,某某产业、某某企业要转走了,必须得看具体是什么产业,转走的企业具体位于哪个象限。

最近媒体上说“别让日企跑了”,其实是一种“伪焦虑”。比如,如果索尼跑了,索尼的中国工厂还在,而且这个工厂实际上已经嵌合在整个中国的供应链里了,如果这个工厂跑掉了,是不太容易活下去的。如果你天天叫着“别让某某跑了”,人家还真是非跑不可了,因为他觉得你要“关门打狗”了。

中国肯定有身份焦虑,就像我在《枢纽》那本书里面提到的,一个崛起的大国走到十字路口的时候,过往的秩序、框架、意义、参照系都失效了。失效了之后,你不知道你是谁了,此时一定会有焦虑。与此同时,世界会有焦虑,因为中国崛起的速度太快了,规模又很大,必然会导致世界秩序出现结构性的变化。

全球化 “精神分裂”了

曹德旺在接受《新京报》时说,或许逆全球化的趋势不可避免,并最终会成为定局。从制造业上来说,我倒不觉得会有逆全球化的过程。

未来的全球化会有一个“精神分裂”——经济全球化仍会持续,但政治全球化可能会发生倒退。怎么定义政治全球化?二战之后,有了WTO、IMF这些机构,跟二战前比,在政治上全球化往前推进了。凯恩斯设计这些制度的时候,都是有深远的政治考虑的,只不过他认为这些政治考虑需要通过经济的方式来落实。只有通过经济方案,才能确保各国之间的政治信任。我所说的经济全球化,指的绝不是类似于WTO这种机构,而是指具体的经济活动过程。

我这次在越南访谈的感受是,疫情对经济全球化的影响仍然是有限的,你可以抬高关税,但我有的是办法来规避,而且都是合法的。就像我在《溢出》里提到的,苹果百分之九十以上的钱存在爱尔兰,基于当地特殊的税收政策,有一年它的税只有百分之零点零零几。某种意义上,正因为国界的存在,才给它提供了更大的规避空间。

至于WTO,我视其为一种政治全球化,因为它是以国家为单位来主导的,背后是国家意志,不是商人具体的活动。这次疫情导致国与国之间的信任受到很大伤害,这种伤害可能会使政治全球化出现倒退,表现为西方开始尝试建立另外一套贸易秩序,把中国以及其他一些不太愿意遵守西方规则的国家屏蔽在外。

曹德旺认为逆全球化的趋势不可避免,我猜他可能是从政治上的逆全球化对接到了经济上的逆全球化,但两者之间未必有线性传递关系。我在《溢出》这本书里将这种思维称为“封装式思维”——本能地把各种问题都封装在一起思考,政治空间则是用来封装这些问题的外壳。

封装式思维会简化复杂的世界,以便塑造共识,并转化出政治动员的效果。民族主义就是这种思维方式的典型表现。但它会遮蔽真实秩序,在这种思维模式下,我们对世界的理解和态度可能是扭曲的。

19世纪后期以来,国民教育在世界普及后,各国人民接受教育的底层思维都是封装性思维。川普喊话“让美国企业回来”,也是受封装性思维驱动,是以政治单元为单位来思考经济问题的。今天,经济和政治的空间高度不一致的情况之下,封装性思维终于走到尽头了,它亟需被突破。

今天的世界秩序存在一种“精神分裂”的现象。人类自地理大发现以来,全球化的进程不断向前推进,经济全球化不断加深,以至于政治全球化的深度跟不上了。

从全球治理的角度说,当政治全球化的速度跟不上经济全球化的速度,就会出现摩擦,全球化会出现一次退潮,但退潮无法真正解决问题,退潮之后会出现新的一轮涨潮,我对这一轮涨潮的趋势判断是商人秩序。

今天的全球治理秩序、经济治理秩序以国家为单位,但真实的经济过程越来越不以国家为单位在运行了,治理主体和治理对象之间不匹配了。未来一定会演化出类似企业联盟的跨国组织,这个过程不会一蹴而就,可能需要几十年,但迟早会往这个方向演化。

本文来自微信公众号:中欧商业评论(ID:ceibs-cbr),口述:施展(政治学学者,外交学院外交学系教授),采访、编辑:周琪。更多作者对越南制造业的近距离观察见《溢出:中国制造未来史》,作者:施展,出版社:中信出版集团,出版于2020年1月24日。