扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:Epoch故事小馆(ID:epochstory2017),口述 :智旻,撰文:麻薯,头图来源:《最好的我们》

前些天我们发布了作家苏方的一则童年回忆,引起了许多共鸣。

好多曾经的东北孩子留言给我们说,ta有过近乎一模一样的经历:在那片苦土,平凡人如何被小小的权力挤压,坚强的女人又是如何冲出来,用可能不够“体面”的方式去坚定地捍卫些什么。

我们和一个东北女孩聊了聊她从小到大所见到的关于教育的黑暗和不平等。我们都知道近来的新闻为何如此牵动人心:这是真实的、和所有人都有关的苦涩故事。

前些年,我本科毕业,考上了一所不错学校的研究生,家里自然高兴,在我家乡这座东北小城,也算得上是金榜题名的消息。

有人道喜时问我妈,怎么考上的?塞了多少钱?

我妈性格极其刚正不阿,面对这样的问题总是很气愤。我在这座小城出生长大,多次看到这种气愤。

在这里,“塞钱送礼”才是升学读书的正常逻辑,人们对此习以为常,好像忘了这个世界上还可以有一套相对公正的逻辑。

这套逻辑渗透了整个教育系统的肌理,以至于我从很小的时候就不得不明白这一点。

我从小喜欢唱跳(童年也有女团梦),可能又确实有些小天赋。小学期末文艺汇演的时候,我拉了几个同学一起花了不少功夫排练节目。

对于上小学的我来说,校园里的小舞台像世界中心一样吸引我,我想在上面唱唱跳跳,我当时心无旁骛,一心排好这个节目上台。

老师来看过我们排练,轻描淡写地说,撤了吧,没你们表演的名额了。

表演名额给了几个家境最好的小朋友。

在小朋友的世界里,他们不见得有多么出众,但是大家都知道他们是老师最喜欢的孩子。

那个时候还来不及想通“家境好”和“被老师喜欢”之间的因果关系。只知道这样的事情频繁发生:我本该实至名归的奖项最后宣布时变成了他们;同学有摩擦,老师最袒护的也是他们;每次换座位,能被换到前排的也总是他们。

我说给妈妈听,妈妈气得不行,在家里大骂:这什么老师,怎么这么势利。

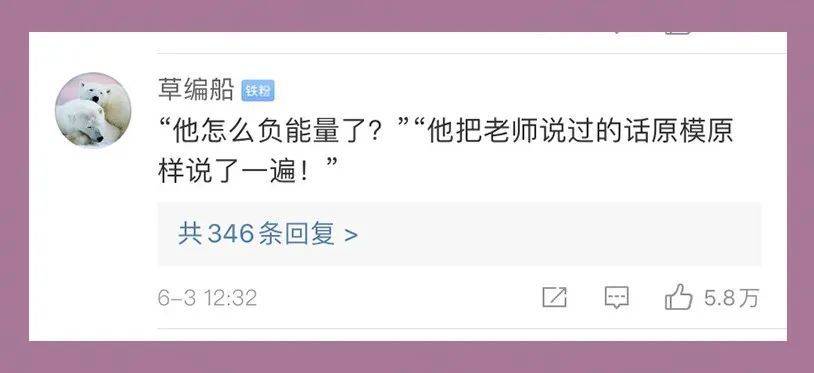

但她的愤怒从来都于事无补。前一阵子钟美美模仿老师的视频大火,好多网友感慨他的模仿实在过于真实,我也不例外。那个熟悉的东北口音,分分钟都能把我带回好多年前,让我仿佛重新面对那些势利浅薄的老师。

在东北,每个孩子心里,都住着一个钟美美。

然而,就是这样的老师织成了当地的教育网络,本地长大的孩子和孩子家长,就算再不忿,又能有什么别的办法?

我终于从特别懵懂的小学毕业,即将升入初中。升学需要按照户口划分学区,我户口在爷爷家,按照政策,我应该可以直接升入对口的重点初中。

但那时候,有个叫学区组的组织,负责和学区、入学等等相关的事宜。许多顺理成章的事儿由此变得复杂了起来。

某天,学区组的人来到我爷爷的小区,随便抓了几个在玩的小孩问,XX(指我)是不是住这儿?

小孩哪里禁得住陌生大人突然这么一问,何况小区里的小孩又哪里会都认得我?他们能给出的,无非是不知道、不认识一类的答案。

学区组的人就此一口咬定,我不住这儿,无法正常入读这所已经板上钉钉的学校。

除非家里给他们塞钱。

这个“除非”是后来我逐渐明白过来的,那时候我小,只知道周围的同龄孩子都去参加了那所学校的入学考试,我却迟迟没有收到考试的通知书。

有天我放学回家,看到我妈一个人抹眼泪,说怎么办,孩子可能连初中都上不了了,怎么办?

后来我妈还是出门了,我猜测应该是去学校讨要一份公道去了。具体的细节,她没有再和我提起过,但我知道她的性格,坚强、正直、对周遭所谓“人情世故”的大环境反感到了嫉恶如仇的地步。她不会随便屈服于别人的勒索,她会有她自己的办法。

后来我还是正常去那所学校上学了。原来学区组的人并没有这么大的权力,但是却很懂得用好手里那点小小的权力。

孩子的教育是每个家长心里最紧张的一根弦,随便什么因素——恐吓、威胁、勒索、暗示,都能让他们心乱不已。学区组,还有众多类似的组织和个人,因此如鱼得水,甚少失手。

就算遇到我妈这样的硬骨头,对他们来说又有什么损失呢?这是一个人际网络层叠的人情社会,每个人所处的位置都牵连甚多,即使明知有黑暗,很多时候也只能不了了之。

初三那年中考,每所学校都有两条分数线。一条是正常的分数线,一条被称之为“择校线”,会略低于分数线,需要付一笔择校费才能就读。择校费好像是2万左右,对于当时的普通东北家庭来说不算是太多,但也不能算少。

择校费算是常规操作,很多城市都有,是明码写在录取制度里的。但择校费的制度使得很多猫腻都有了活动的空间。

我当时考上了最好学校的择校线,但家里决定不交这个费用,最后去了第二好的学校。我们家里一致觉得,最好的学校里有太多通过不明渠道入学的学生,这种氛围,全家人都不喜欢。

开学后发现,许多成绩远不如我的同学,都出现在了最好的学校。其中,有很少参与运动的“体育特长生”,有从来没有好好念书的“三好学生”,有原本高我两届却又莫名其妙成为应届生的“师兄师姐”。

所以仝卓把往届生学籍改成应届生的新闻爆出,我妈非常奇怪这件事引起了这么大的波澜。在我们那儿,人们对此早已司空见惯。

中考后的夏天,我第一次对那个黑盒中的系统有了一点模糊的认识。小学时候只顾着贪玩,就算节目被撤也不过是转眼就忘的小挫折。初中时明明非常努力地念了三年书,最后考得也不差,从结果来看,却还比不上那些完全看不出努力痕迹的同龄人。

我自己对当年的结果没什么太大的怨念,我到现在都很喜欢我高中的环境,我进了重点班,同学背景和我大多类似,老师也淳朴,没有什么社会因素的干扰。

但我知道像我这样的小孩子,可能不一定有我这样“落败”的运气。我真的不希望再有小孩子要被不公正地对待。

高中那几年里,我得以保持一个较为单纯的状态好好学习,并最终通过高考离开了家乡。

离开家乡上大学的并不止我一人,倒未必都是通过高考。在那个熟人社会,所有的消息都会不胫而走,很容易就听闻某人如何连高考都没有参加,就顺利地进入了大学,又在大学毕业后出国留学回到家乡,稳稳地着陆在了父母一早安排好的定点位置上。

但大多数人都没有这么手眼通天的能力。在我的家乡,我高考的时候,高考还算是相对公平和透明的考试。

那些曾经凭借各种关系,掌握了最好教育资源的人,在高考面前也不得不丢盔卸甲。事实也证明,他们中的大多数人,都无法从这场考试中获得回报。

所以不断爆出的顶替案件让我如鲠在喉:从小到大,教育不公平都是我身上的芒刺,没有给我造成过什么特别大的实质伤害,但我知道它存在。

尤其是,我生在这样一个极其正直的家庭,有一对和潜规则格格不入的父母。他们的愤怒、不妥协和受到折辱时的眼泪,都让我一遍又一遍地确认不公平的存在。

但我至少还有相对公正的高考。

直到最近我得知,原来对于很多人来说,这条路也是有可能被人“假道而行”的。更惊悚的是,掐断一个人原本几乎唯一看得到希望的路,甚至都不需要太大的权势,只要在“那个”网络里就可以如此肆无忌惮。

我就读的是传媒类的院校,考研时确实有很多人送礼通关系,打破头一样报考名师的名额,我没有做任何这方面的努力。

从小经历的一切都让我有了一种心气:我偏不走那些弯弯绕绕的小径,我就只走光明的路,我要证明我绝不会因此过得比别人差。

再后来,我以优异成绩毕业,简历算是漂亮,也有很多很棒的工作机会。妈妈一直劝我不要回到家乡——这一点上,她和大多数希望女儿“稳定”留在身边的母亲不同,她早已受够那一套陈腐的社会关系,她希望我可以自己走一条更宽的路出来。

她是个了不起的母亲,我的家人也都是了不起的家人,每个人都凭借自己的奋斗,尤其不相信身边人人都信的那一套。

我们偏不信邪。

因为这样一致的“刚”,我们在家经常为了琐事吵架,但在所有涉及价值观的问题上惊人一致。家里的父母、老人都很以我现在的状态为傲,他们都不希望我回家,他们只希望我的志气不至于落空。

我也知道我不可能再回去,我回去能做什么?纵然我在北京能收到在行业内令人艳羡的offer,回到家乡,我可能连那个小小的当地电视台也进不了。

不消说,那里的所有机会都已经被安排得明明白白,明白得都无法再称之为“机会”,那只是社会网络中一根根钢丝,被固定得像自行车的辐条一样齐整。

我和家乡小城现在的联系相当有限,很多同龄人回到家乡,继续活在父母有限的庇护下,做一份体制内工作,早早生儿育女,过上了一眼望得到头的生活。有时候看到他们在朋友圈转发一惊一乍的营销号文章,我一点都不后悔自己的“出走”。

有意思的是,东北曾经让人无比安心的“单位”系统衰落在体制内的工作待遇也很普通,直播时代倒是在这片土地上催生了许多网红主播,好多人开始从习以为常的话语里挣脱出来,算是另一种挣扎。

本文来自微信公众号:Epoch故事小馆(ID:epochstory2017),口述 :智旻,撰文:麻薯