扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:一条(ID:yitiaotv),自述:戴莹,编辑:叶荔,原标题为:《海归女孩不上班,白天在工地,晚上在佛堂:我甘愿被掏空》,题图来自文内

戴莹,四川峨眉山人,80后海归。

非艺术科班出身的她,凭着幼时习国画的基本功,画水墨,在纽约办展,从2010开始,在艺术圈非常自我地野蛮生长着。

2015年回国,父亲病重,她抑郁,潦倒,住工棚。最绝望的时候,她抓着艺术这根浮木,获得了“第二次生命”,创作也脱胎换骨。

2020年7月,她回国后的首次个展

把过去5年的沉淀,全部拿出来放进展厅。纪念父亲的同时,把目光投向牵系父亲一生的建筑工地、底层工人。创造力原生,情感自发、强烈。

一条来到北京,与戴莹一起看展、回访工地,聊起父亲与童年,创作与生活。

戴莹:为了不忘记而创作

初见戴莹,我们没有把她与那个跑工地的女生对上号。她高挑、长发,脸还有点婴儿肥,更像写字楼走出来的时尚白领。

在热闹的当代艺术圈,她是个独行者。家和工作室,偏于北京东南一隅,跟几个艺术区都相距甚远。

她的工作室太干净、太整洁了,600平空间,作画区域和工具区、休息区泾渭分明。家离工作室走路5分钟,进门大客厅就是一个佛堂,家,就是围绕礼佛叩首来布局的。平日她会抄《妙法莲华经》,非常冷静地用针尖刺破了食指,用鲜血去抄经。

8月,艺术展在后疫情期井喷,她却已经遵循往年习惯回到老家峨眉山,藏身禅院静修。

一家三口在工地合影

2018年,戴莹的父亲去世。父亲从建筑工人白手起家,在成长过程中给予她充足的呵护与疼爱。所以直到今天,她都觉得无法从父亲的离开中走出。

但同时她觉得这也是一个“缘起”,要用作品,把自己对父亲的思念,对生和死的体悟,说出来;甚至把小我的情感,拓宽到被社会忽视的农民工、建筑工人。

因为疫情影响,戴莹的首次国内个展《为了忘却的纪念》,推迟到7月才在今日美术馆开幕。展厅不大,分为上下两层,共三部分。

第一部分是5件装置作品,大部分材料来自建筑工地,找到工人来参与其中。有的在工地做,有的就在美术馆展厅里通宵达旦完成。

第二部分是她近年的10件绘画,有的连续画了19小时,有的断断续续画了几年。

工人书写创作幕后

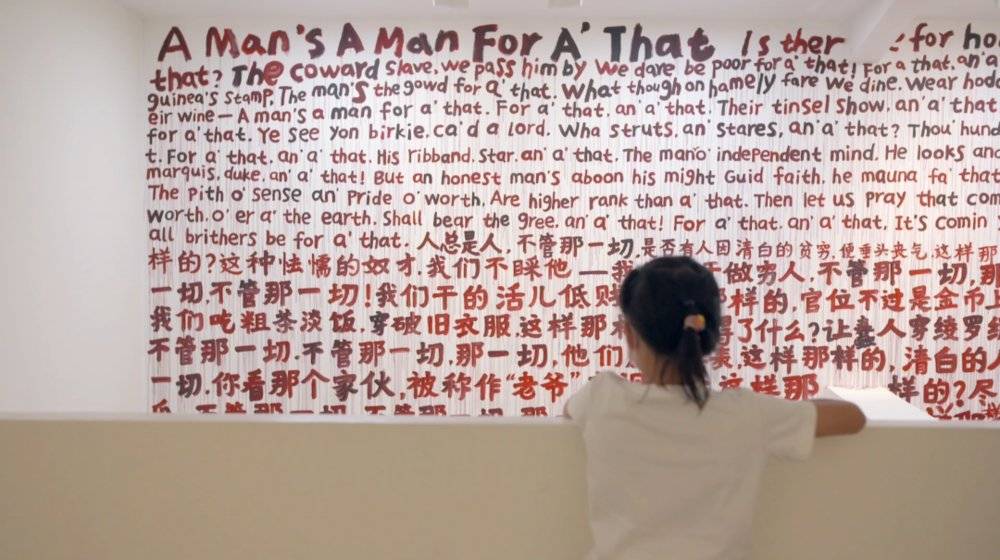

第三部分,是一面贯穿一层和二层,13×8米的墙,由建筑工人用鲜红色颜料书写而成。

以下是戴莹的自述。

因为父亲,我搬到了工地旁

2015年底,我从纽约回国,当时父亲病重,我也没有工作,很抑郁。

我是独生女,父亲非常爱我。他出身草根,很了解生活的残酷性。他从建筑工人一步步做起来,给家庭创造了优越的条件,让我受到很良好的教育。在他生病之前,我就像小公主一样无忧无虑地生活。

当他有条件,就给我创造一个庇护伞;当他不能呵护我的时候,又告知我生活的残酷,希望我能做个自立自强的人,去实现自己的梦想,而不为生活琐事挫败掉内心那一片净土。

2017~2018年居住地附近

回国后,每十天半个月我会飞去三亚陪伴父亲一阵。其实我也照顾不了父亲,因为我是极其敏感的一个人,看到父亲用吸氧机很崩溃。我经常去海边,就一个人哭,哭完了又笑着回去面对他。

所以我无法在三亚长待,平时生活在北京。我先是待在黑桥,后来拆迁,我选择搬到了工地旁的一个村庄。

我喜欢往工地跑——因为从小跟父亲的记忆,就是在那个地方建立的。我特别喜欢闻工地的味道,在那个环境中,我会感觉有安全感,从不觉得杂乱不堪。

经常会在建筑工地发现一些工人写的诗句,很生活化的语言,很草根,有的甚至还写到脚手架上。他们把生活的本质看得特别透彻。

我周边住的全是底层农民工。我去公共浴室跟大妈们一起洗澡,有20多天每天就吃地摊5块钱的飞饼。

但我也没觉得苦。反倒是心里特别踏实,成长得非常迅速。两个手和两个脚能扎到土地当中,然后趴在土地当中,闻闻土地的味道。

我每天都在思考作品怎么做,每天去寻找材料,捡一些东西回来,做方案。2017~2018年的这段经历,像一个现实主义的电影,给我补充了我缺失的那一课。

雕塑《绵延》

从思念父亲出发,关怀被忽视的社会角落

2018年,父亲去世。亲人不能长时间待在重症监护室内,我就在门口,一直叩首,近一个小时。

做了一个以我自己叩首为原型、1:1的一个雕塑,铺了6米×6米的金刚砂。也能代表《红楼梦》里那句“最后白茫茫的一片”。“我”的背后是一块1米8直径的生锈的钢板,圆形代表希望。

从那个时候开始,我都持续在做这个动作,才能感觉到对生命的敬畏。

慢慢地,我对父亲的思念和敬畏,不再局限于父亲。我特别想用我艺术家的双手,把社会中我们不曾关注到的底层工人,被我们抛弃的工地垃圾,还有时刻在帮助我们的人和事,都表达出来。

展览取名《为了忘却的记忆》,其实也是一种“不易忘却的记忆”。

创作幕后

贯穿一层和二层的那面墙,我让建筑工人共同来参与书写。他们一个接一个上去抄写一段来自一位农民诗人的文字,想写多大的字,想写到哪一段为止,完全自己发挥。

我一直在旁边看,有的工人越写越高兴;还有两个工人跑到二楼去看自己写的,跟我用手势比“赞”,念叨着“真好,写得真好,这个作品真好……”

左:在工地捡到蜡烛;右:《国际歌》

很多材料都是两三年前在工地上拾捡来的。

2017年底有一轮大拆迁,我当时就去一个工地,忽然听到“生日快乐”歌,就刨刨刨发现了一个破碎的、还在唱生日歌的莲花状蜡烛。可能当时小朋友一过完生日,突然家就没了。这次作品把它埋藏在拆迁工地捡来的垃圾袋们中间。

《出勤记录》创作幕后

三色编织袋,要么出现在工地上作覆盖物,要么农民工拿来临时打包用,一到春运火车站就特别常见。

我就拿了很多三色编织袋做成一个7米9高,像转经筒的一件装置。从里面到外面,请工人去抄写从古到今、从西到中哲学家的语录,花了十余天。

我支付了他们薪酬。他们完全不理解也在我意料之内。取名《出勤记录》,就像我们每天打卡工作,大多数人都在这样一种意识下工作,不知生也不知死。本身这个行为值得反思。

被废弃的激光切割机床

改造后的作品《看着我!》

我还在金属市场捡回来一台即将报废的激光切割机床。它是用来给比如门窗类的金属构件表面雕刻图案的。时间长了,齿尖就钝了,最后只能当废铁卖。3米×4米,就那样平躺在那,第一眼,我就被震撼了。

这次把它解体,竖起来做成5根像纪念柱一样的柱子。装上工地夜晚作业时常用的那种钨丝灯泡,很昏暗,引发人的回忆和遐想。

艺术,给了我第二次生命

我从小特别执着,5岁开始学习书法、国画,不管做什么事情,会比别的小孩子更加努力,认定一个目标,就一定要把它做成。我也特别喜欢沉浸在自我的世界中,特别爱幻想,总觉得与外界格格不入。

大学没有去读艺术院校,在国内读的是管理专业。真正进入到当代艺术创作是2010年,在纽约生活5年的那段时间。

不是完全因为艺术而去纽约,但是在生活的过程当中,不知不觉地融入到那个氛围。当地100多家各种类型的美术馆、博物馆,逛啊看啊,去艺术院校听课。那个环境不停地在熏陶我,慢慢地一种新的表达开始启蒙。开始不断地画画,并依靠画画排解情绪。

2015年创作时期

绘画作品

我觉得艺术给了我第二次生命。像是让我抓到浮萍,让我在最绝望的时候,有一个表达的出口。

我没有草稿,画半年或者两个月,不在那个状态了,我就画别的作品。所以每一幅跨度都是几年,像是我生命的一个流淌。

有些人看不懂,说那些不过就圈圈;但有些人就特别能感知,会长时间地站在那里看,沉浸其中。可能说这句话比较狂一些:我觉得我的绘画作品,真的是不可复制和不可替代。

形式什么的可以模仿,但养出来的气质不一样;就像两个人穿一样的衣服,但是气质没有办法互相模仿。

绘画作品

我现在的创作,跟2015年的纽约个展时期,还是不一样了。那个时候“自我”特别凸显,更多出于本能和职业习惯。

我一直在保持自己的独立性,不要受到艺术家之间的相互影响,变得同质。我觉得作为艺术家,可以不用完全去做艺术,可以有其他的工作,这样才能更多去体悟人间百态,东西也会更富有生命力。

戴莹个展现场

做艺术,肯定也跟物质相关联。

这次展览,有两个赞助商资助我。但是艺术本身其实跟物质没有关系,穷的时候能做,富的时候也能做,材料不一样,做法不一样。我可以捡垃圾做,也可以制造垃圾做,重要的是你要不要继续做下去。

我相信以后的作品跟现在的作品也会不一样,我想它会升华,不会堕落。

把我掏空是最好的

2018年底我搬到新的工作室,在一个远离市区的新城,我不喜欢在艺术家的聚集地扎堆。

从大学毕业到现在,我没有上过一天班,对普世价值完全没有概念,也不适应那种状态。

我先生特别理解支持我。他常说我处于两个极端,理性的时候特别理性,感性的时候又特别感性,没有什么中间地带。他也很呵护我结婚之前的特质,让我保持纯粹,也没想过把我变成一个家庭主妇那样。

我妈妈还在四川老家,她不太适应北京的生活,因为四川人吃喝玩都喜欢在那边嘛。我差不多一个月回去一次,就是去两个地方,一个是家里面,第二个就是寺院。

小时候与父亲一起拜佛

父亲去世以后,我真正跟佛的缘分就聚集起来了。如果不做艺术家,我能做什么?我一定是一个修行者。

佛法,可以疗愈我内心艺术还不能疗愈的那一部分,是我生命状态的稳定剂,能极快地让我平静下来,像正常人一样去正常生活。它带给我的生命观一种巨大变化,让我用一种同理心去感知这个世界的一切。

这种能量是巨大的,可以拿来自我修复,我也想去“修复”别人,一切可以帮助到的众生。

现在有时间我就会抄血经,有时候创作累了晚上就在佛堂待着。平时也没有其他爱好,就持咒,做善事,放生。

账户上有多少钱,有多少画在身边,我不觉得是一个引以为自豪的事情。我的钱财,我都可以拿出去,我不存钱。

哪怕活一天,别人需要我,我就觉得我很有价值,把我掏空是最好的。

部分图片由戴莹提供

本文来自微信公众号:一条(ID:yitiaotv),自述:戴莹,编辑:叶荔