扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:陈怡含,监制:苏惟楚

2018 年发布的流行病学调查显示,我国睡眠障碍患者约占总人口的 38%,高于世界卫生组织给出的全球数据 27%。根据中国睡眠研究会的最新调查,超过 3 亿国人存在睡眠障碍。其中,以 90 后、00 后为代表的年轻人,睡眠问题最为突出。

3 月 21 日是世界睡眠日。“偶尔治愈”找到一些备受睡眠问题困扰的年轻人,记录下 Ta 们的挣扎与努力。

很长一段时间里,好好睡觉对于李晓丽而言,是一件奢侈的事。

最严重的时段是本科 4 年,每次躺在床上,她只有一个念头,“一晚的折磨又开始了”。

宿舍 10 点熄灯,她早早钻进厚实的遮光床帘,戴好眼罩、耳塞,心中默念该睡觉了。室友们都爬上床,她停掉一切动作,祈祷不会再有大的声响出现。

她从不把手机带到床上,但睡眠迟迟不来。一动不动地躺了很久。

焦虑不断累积,她摘下眼罩,盯着天花板上的蚊帐,观察哪个孔洞比别的孔洞更大,或者有哪里打了结。身体沉沉地,双腿怎么放都不舒服。

三四个小时过去,她依旧清醒。愤怒涌上心头,“为什么别人都能睡着,我不行?”

她逃下床,试图让自己冷静。

走廊漆黑,洗好的衣服悬在两侧,不断向前延伸,像有怪兽张开大嘴。李晓丽一度惧怕这氛围,但眼下,她觉得没有什么比睡不着觉更可怕。

濒临崩溃时,她一气给母亲发了 30 多条信息,说再也受不了,要离校出走。

2019 年夏天,在失眠的第 8 年,已步入职场的李晓丽下定决心去看睡眠门诊。在北京回龙观医院的睡眠障碍诊室,29 岁的她拿到了意料之中的诊断——慢性失眠障碍。

回龙观医院的睡眠障碍诊室 图源:作者拍摄

失眠是最常见的一种睡眠障碍。根据第 3 版《睡眠障碍国际分类》,睡眠障碍还包括睡眠相关呼吸障碍、中枢嗜睡性疾病、睡眠-清醒昼夜节律障碍、异态睡眠和睡眠相关运动障碍等。

在中国,李晓丽的病友数以亿计。

无数失眠的夜晚,关于成绩和人际关系的烦恼,在李晓丽的脑海挥散不去;媒体从业者张江也清醒着,两周倒一次班的他,发现每到白班,自己就会失去正常入睡的能力;一位湖北小城的年轻女孩在失眠时总能听到放大数倍的心跳声,她在思考一个「找不到答案」的问题——要不要辞职考研?

这些年轻人尝试过无数自救的方法,甚至在不同科室间兜兜转转。最终,一部分人踏入睡眠门诊,试图借助药物或心理治疗,与睡眠和解。

长夜无眠

一直以来,李宁的直观感受是,来睡眠门诊就医的年轻人越来越多了。

她是首都医科大学宣武医院神经内科的副主任医师,2001 年,医院开设睡眠门诊起,她便参与坐诊。

据李宁估计,起初,90% 以上的患者都是中老年人,尤其是老年人,随着年龄增长,生理机能逐渐退化,褪黑素等激素的分泌减少,加上其他慢性躯体疾病的影响,睡眠普遍会短一些。

然而,近几年,年轻人的比例提升到 3 成左右。其中,被失眠困扰的最多。

李宁说,判断是否需要就医的一个重要标准,是日间的工作效率和生活质量是否受到影响。“睡眠是一种主观体验,最大的误区是对睡眠时长一刀切,少于几小时就是失眠。”

2017 年,中华医学会神经病学分会睡眠障碍学组发布了《中国成人失眠诊断与治疗指南》,其中称,失眠的主要症状为入睡困难(入睡时间超过 30 分钟)、睡眠维持障碍(整夜觉醒次数≥ 2 次)、早醒、睡眠质量下降和总睡眠时间减少,同时伴有日间功能障碍。

相对应地,医生会请就诊者详细回顾过去 2周~4 周的总体睡眠状况,包括入睡潜伏期(上床准备睡觉到入睡的时间),觉醒次数、持续时长和总睡眠时间等,并对睡眠质量和日间功能进行评估。

同时,医生还要了解就诊者的用药史和其他躯体疾病史,评估心理状态,以做综合判断。

经过详细的病史采集后,医生结合睡眠日记和一些辅助失眠诊断的量表,进行临床评估。有时,还需要纳入多导睡眠监测等客观手段,鉴别是否合并其他睡眠疾病。

如果就诊者的的睡眠异常和相关的日间症状每周至少出现 3 次,并持续 3 个月以上,会被诊断为慢性失眠。

到三甲医院寻求帮助的年轻人,多数已发展成慢性失眠。

李晓丽的睡眠问题始于 2011 年。最初只是频繁苏醒,“躺一躺还能迷糊过去”。一年后,她发现自己一旦醒来,无论几点,都无法再次入睡了。

2015 年前后,大三的她进入睡眠最糟糕的时期,每月只有一两天能睡整觉,剩下的 20 多天只能睡两三个小时,而且是“半梦半醒的状态”。

各个器官接连抗议。“我准备了挺多乱七八糟的药片,头疼吃头疼的药,胃疼吃胃疼的药,还有管心脏疼的。”

20 粒一盒的布洛芬,李晓丽两周就能消耗掉。一同支撑她的,是起床后喝下的两罐 210 毫升的特浓咖啡,如果不喝,她萎靡到“嘴都不想张”。

彻夜未眠后的清晨,她站在宿舍的窗边向下望,脑子里蹦出一些不好的念头。

“当时我意识到,需要有人救我一命。”

节律乱了

除了失眠,让年轻人备受困扰的还有睡眠节律紊乱。

周双桨是回龙观医院的副主任医师,从 2017 年起担任睡眠医学中心的主任。在他的门诊中,睡眠节律紊乱的患者约有半数,职业通常是程序员、媒体从业者、影视后期等。

他时常从这些就诊者口中听到一句话,“996 都算好的”。Ta 们的回家时间基本稳定在 11 点后,再洗漱一下,很快就过了 0 点。“凌晨一两点睡觉,Ta 们觉得很正常,因为身边的朋友都在这个时段。”

一些人主动选择熬夜。在 Ta 们看来,只有躺在床上玩手机的这点时间,才是真正属于自己的。“尤其是在北上广深打拼的年轻人,多数是和别人合租,不习惯在客厅娱乐。”刷短视频、逛购物网站、组团游戏,不做这些,似乎辜负了自己一天的忙碌。

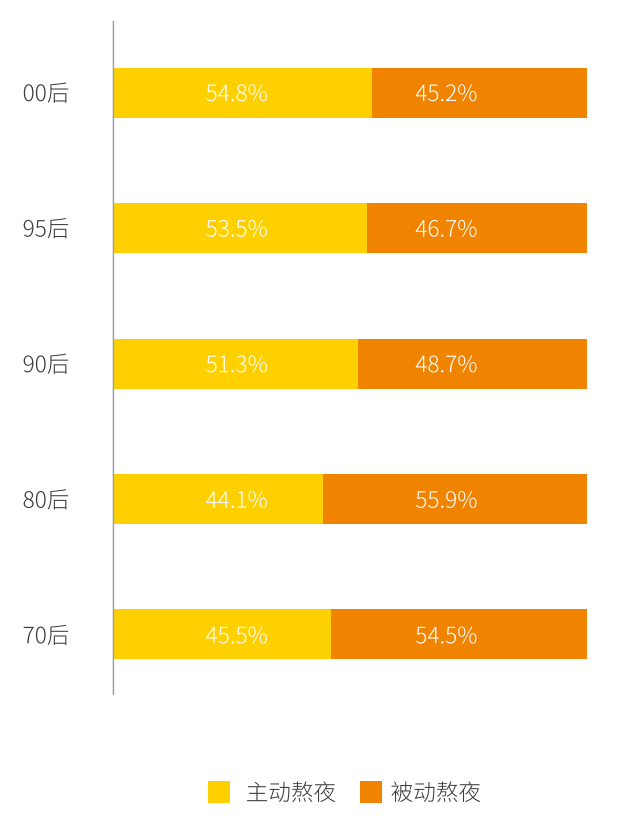

不同代际主动熬夜或被动熬夜的比例 图源:《2020 中国睡眠指数报告》

很多时候,报复性熬夜伴随着更艰难的入睡。周双桨解释,手机发光屏会抑制褪黑素的分泌,夜晚原本是褪黑素分泌的高峰,“达不到或者延后,睡眠节律就乱了”。

另一些人被动地接受着节律问题。去年夏天,步入职场刚满一年的张江开始出现睡眠问题。他在北京的一家知名媒体工作,每两周倒一次班,白班朝九晚五,夜班从下午 3 点开始,下班时间不固定,“大多在一两点,晚的时候也会到三四点”。

张江习惯听着音乐入睡,他设置了 15 分钟的定时播放,从前音乐还没停他就睡着了。第一个失眠的夏夜,15 分钟的音乐循环了一次,张江仍未睡去。渐渐地,他不断增加循环次数,加到 4 次之后,他决定睡前再也不听音乐了。

一旦调成白班,他就会经受失眠的折磨。

睡不着的时候,声音被无限放大,小区里晚归居民的脚步声和室友拧水龙头的响动,都令他感到窒息。他摘掉了能够检测睡眠质量的手表,“戴着太烦恼了,第二天一看数据,入睡时间是早上 6 点”。

关于睡眠的痛苦,被张江分散地记录在各个软件中。

节律紊乱之后,他发现早餐外卖的预约开放时间是凌晨3点半。去年下半年,他点过 8 次早餐外卖,最早一次是在凌晨 3 点 37 分下单。

凌晨订单截图 图源:受访者供图

“这意味着,那一晚我不打算睡了。”

微博的“失眠签到”超话中,有他的数十次打卡,均在卧床至少 3 小时后。网购平台还保留着他深夜搜索安眠药的记录,按下搜索键,首先弹出的是全国 24 小时免费心理援助热线。

问题的源头

李宁医生表示,只有小部分年轻人是因为器质性的疾病而失眠,多数时候,失眠主要和心理因素相关。

这与患者的认知相一致。根据中国睡眠研究会的调查,Ta 们选择的主要失眠原因,排在前 3 位的是情绪困扰、生活压力和工作压力。

中国睡眠研究会发布的《2020 年中国睡眠指数报告》记录了许多失眠者的负面情绪:

深圳的年轻妈妈被每月一万多元的房贷压得喘不过气,还要负担孩子的教育费用,而“双方老人都没有养老金”;在上海打拼的电商客服厌恶同事间的勾心斗角,疲于应对骂人的顾客;26 岁的互联网从业者从小不被父母关心,疯狂加班仍被领导批评,寂寞与难过总在深夜蔓延……

虽然不是心理科的医生,李宁在睡眠门诊坐诊时,也会重点关注就诊者的心理状态。她发现,对于年轻人而言,失眠的起点有时会和考学、求职、步入职场等重要的人生节点重叠。

李晓丽清楚地知道自己睡眠问题的源头。

高中 3 年,她的学习生活轻松愉快,睡眠也维持着令同学羡慕的时长和质量。考入某 985 高校后,她发现自己“很努力地在学”,成绩仍在中游偏下的水平,这样的落差令她难以接受。

每当被室友的梦呓吵醒,她便陷入自我否定。后来,她的成绩逐渐跻身前列,睡眠却再没好过。

人际关系同样令她困扰。

“在工科专业,男性的话语权很强。如果对 Ta 们热衷的活动不感兴趣,很容易被贴上不合群的标签。”

因为性格内向,不少同学误以为她很高傲。为了不让误解加深,她只能打起精神,进行一些不必要的社交,比如午休时在篮球场边为男同学加油。

回到女生宿舍,气氛也是冷冷的,“大家都不怎么分享”。父母曾建议她在学校附近租房。担心和同学们的联系变得更少,她很快否决了。

疯狂吃止疼片、站在窗边乱想的那段时期,李晓丽正站在学业的分岔口。当时学校正在分配保研名额,她在入围边缘。能申请的学校并非自己心仪,她决定考研。但父母和当时的男友都不支持,她一度感到孤立无援。

在另一些人身上,负面情绪与睡眠问题之间的因果关系是倒置的。

广东男孩姜全明的失眠史超过 10 年。时至今日,他仍对最初的失眠原因感到迷惑,“身体的各项指标都没问题,也没遭遇什么压力和变故”。很长一段时间,他把自己的睡眠问题定义为“一种怪病”。

但他清楚地知道,对于这种怪病的过分紧张,是睡眠恶化的重要原因。

“每天都在焦虑,为什么入睡比以前慢了?怎么还没有入睡呢?”他在这些问题里越陷越深。每周失眠 5 天是常态,最严重的时候,“连续几天一点都没睡”,痛苦到用头撞墙。

周双桨医生表示,失眠比较严重的人,往往有着易焦虑、追求完美等性格特点。因此,一旦睡眠达不到预期,就会情绪紧绷,陷入恶性循环。

失败的自救

踏入睡眠门诊之前,李晓丽进行了长达 8 年的自救。

她首先改造了睡眠环境。在床铺周围挂了一圈厚厚的帘子,“跟棺材一样”,眼罩和耳塞也成为不可或缺的装备,一戴就是 8 年。她尽力营造一个不被打搅的环境,但很快发现,来自外界的干扰是无法避免的。

后来,她在公众号、分享帖中寻找助眠的方法,着力调整自己的状态。

失眠最严重时,她每晚要做 5 件事:

6 点左右开始运动,“把自己弄得很累”;晚饭少吃一点,减轻肠胃负担;回到宿舍,打开香薰灯,拿出泡脚桶,在佛手柑或薰衣草的香气之中,一边放松双脚,一边阅读枯燥的英文书籍。

这 5 件事就像一套睡前仪式,让李晓丽从日间的学习状态中慢慢抽离,“告诉自己,我要睡觉了”。

只有少数时候,她能感受到仪式的效果,“很有限,可能只有 10% 的作用”。主导睡眠的,仍是那些负面情绪。

张江为改善睡眠购买了不少网红产品。第一批是足浴包和记忆枕,很快便被他归入智商税之列。后来,他尝试了同事常年服用的褪黑素,还在朋友的推荐下,海淘了一款“美国超市就能买到的食品级的助眠药”,一瓶好几百元,通通没有效果。

李晓丽和张江这样的年轻人,正逐渐成为消费助眠产品的主力军。根据《2020 年中国睡眠指数报告》,2019 年 1月~8 月,90 后购买进口助眠产品的增幅为 118%,数量占总消费人群的 62%,超过其他年龄层的总和。

产品的选择呈现出代际差异,年轻人的首选是智能穿戴设备和蒸汽眼罩,70 后、80 后则偏爱养生足浴盆和助眠枕头。然而,超过半数的人认为助眠产品并无效果,甚至有 10.1% 觉得入睡更困难了。

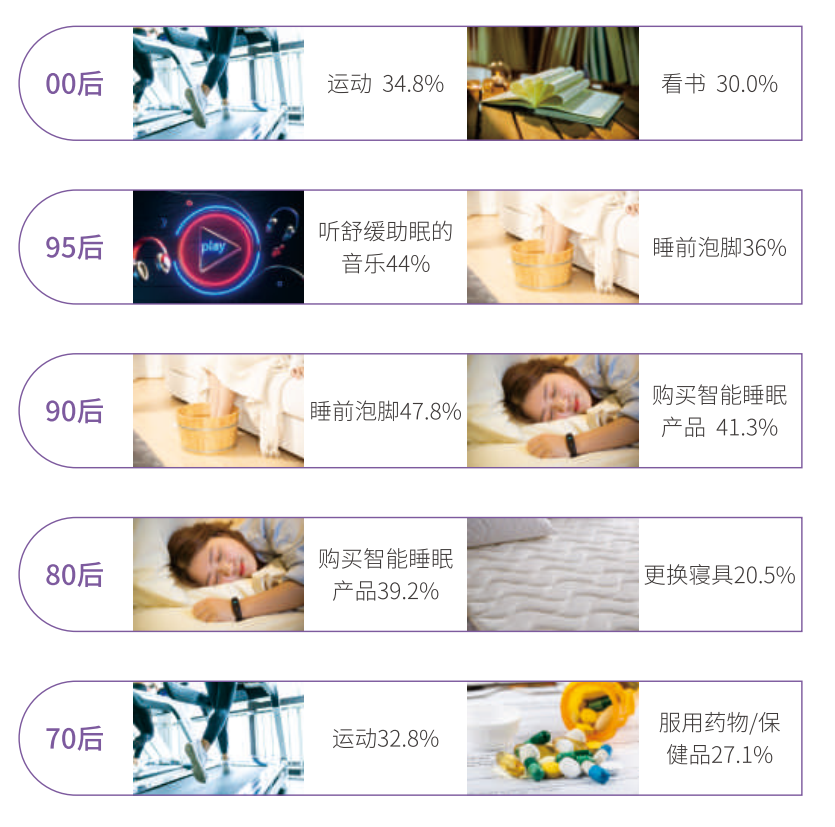

不同代际助眠方式的差异 图源:《2020 中国睡眠指数报告》

周双桨在睡眠门诊见过许多自救失败的年轻人。相比中老年人,Ta 们获取信息的渠道更广,尝试过的方法也更多:更换寝具、吃褪黑素、听白噪音,甚至了解相对专业的腹式呼吸、正念冥想等放松方法。

周双桨表示,这些方法都有一定的效果,“但是当失眠发展到比较严重的程度,仅仅依靠这些,不会有明显的改善”。

求医时的弯路

李晓丽也曾向医疗系统寻求帮助。

母亲带她在老家寻医问药,还被嘱咐多吃羊肉。从此,家中三餐必有羊肉,“晚上实在吃不下了,就给我炖羊肉汤”。

李晓丽一度闻到羊肉的味道就反胃,睡眠却依然如故。

假期结束,她终于摆脱“羊肉魔咒”。母亲把分装好的汤药塞满整个行李箱,她乖乖拉回学校,灌进去。后来,汤药变成山楂大小的药丸,又变成一瓶几百颗的小球。半年后,她才接受现实 —— 这些都无法改善自己糟糕的睡眠。

大三那年,她站在宿舍的窗边,迫切意识到需要有人救我一命。这样的念头很快演变为,“安眠药也许就是那个救我一命的东西”。

她挂了一家综合医院的号。医生听到“我睡不着,想吃药”,就给她开了药。她试图给出更多讯息,对方嗯嗯啊啊地敷衍,很快把话题转移到“一天几次、一次几片”。李晓丽注意到,他给前后数位患者开的都是同一种安眠药。

这种药并没有给李晓丽带来焕然一新的感觉,反而睡不醒似的,思考速度也变慢了。她一度对就医丧失信心,继续寻找自救的方法。

姜全明的求医之路更长一些。据他描述,自己用过的药材堆起来,大概能装满 5 个洗衣机。从高中起,他一直在寻觅良医,医生的名气越来越大,挂号费也水涨船高。每次他都觉得,自己应该有救了,情绪高涨地拿着药材回去,却从未如愿。

他曾在贴吧遇到一位“好心人”,自称是某名医的弟子,言语间自信满满,“治起来很简单”。姜全明按照他的方子抓药,情况反而恶化,“整个人变得很亢奋,晚上根本睡不着,还会心悸”。但对方坚称是正常反应,没有进一步问诊,只是要求他继续服药。

这些年,姜全明也在西医的各个科室兜兜转转。他认为自己始终没有得到正确的引导,只是盲目地在网络上搜索,有人说和肾脏有关,他就跑到肾科,有人说是脑供血不足,他又跑到神经内科。

“总是去到一些不对症的科室,所以也没有得到实质性的帮助。”医生们的反馈千篇一律,让他放松心态、多运动,再开一些安神补脑的药。

转折出现在 2020 年的春天,失眠的第 10 年,一位医生建议他去睡眠专病门诊试试。

和姜全明一样的许多患者在就医之初,并不了解有专门针对睡眠问题的门诊或科室。

我国的睡眠医学起步较晚,最初的 30 年,以借鉴、翻译国外的成果为主。1981 年,第一个精神科多导睡眠图实验室在四川建成,研究随之展开。学科取得长足进步,则是近 20 年的事。

全国范围内,像回龙观医院这样,设有独立睡眠医学中心的机构并不多见。一篇发表在《中华精神科杂志》的论文显示,我国现有睡眠医学中心的承载能力有限。相关的医务工作者,多是来自呼吸科、口腔科、耳鼻咽喉科、精神科等。

因此,患者们分散在不同的科室。能否第一时间找到适合自己的科室,谁也说不准。

拯救睡眠

姜全明觉得,自己的睡眠最终是被药物拯救的。

第一次去睡眠门诊时,他被诊断患有慢性失眠障碍,并伴有轻度抑郁。医生给他开了治疗失眠的佐匹克隆,以及具有催眠作用的抗抑郁药阿戈美拉汀。

他对服药没有丝毫抵触,“当时没考虑不良反应和依赖性的问题,只要能改善睡眠,其他都不是问题”。

药物见效很快,服下半小时内,抵挡不住的困意袭来。他沉沉地睡去,一夜未醒。好景不长,没等他适应这样的睡眠,耐药性便开始显现,需要的剂量越来越大。不消一两个月,最大剂量也无法保证效果了,只好请医生调药。

半年间,姜全明换过三四种药物组合。有的在几天内被淘汰,那些药物让他噩梦频频,醒来后头脑昏沉。姜全明有些灰心,怀疑自己的睡眠问题只能得到临时的缓解,无法真正被解决。

去年 10 月,他终于找到了适合自己的药物——劳拉西泮和米氮平。

“它们不会让我昏昏欲睡,而是接近正常人的状态,缓缓入睡。”换药的第二周起,他时常安稳地睡到天亮,日间的精神状态也很好。更重要的是,至今尚未表现出耐药性。

在周双桨的门诊,六七成的患者都尝试过药物治疗。然而,对于失眠患者而言,药物治疗并非首选。

根据《中国成人失眠诊断与治疗指南》,以认知行为治疗(CBT-I)为主的心理治疗是最优先的,可以长期保持疗效。

药物治疗的短期效果已被临床实验证实,但长期应用仍需承担不良反应、成瘾性等潜在风险。一些物理治疗,如经颅磁刺激、光照疗法等,可以作为补充手段。

周双桨认为,相比中老年人,年轻人到精神科就医的耻感相对较小,尝试 CBT-I 的意愿并不低。时间成本成为阻碍 Ta 们的一大因素,“每周都要和治疗师见面,很难实现”。

此外,目前我国具有相关资质的人员也很匮乏,无法为足够多的患者提供帮助。

我们接触的睡眠障碍患者中,李晓丽是唯一接受过 CBT-I 的。受到疫情的影响,她等待了一年才正式入组。

今年的第一个周六,在教室一样的团体治疗室,她见到了同组的3位姐姐。大家坐成一排,逐一介绍自己的睡眠状况。

“每个人都被困扰了很多年,我还算轻的,她们每天都要吃药。”一位 50 岁左右的患者,甚至很久没有体会到困意了。

治疗为期 6 周,从正确认识睡眠开始。许多观点冲击着李晓丽原有的认知,比如“人不是必须睡满 8 小时”。后面的课程包括刺激控制、睡眠限制、认知疗法、放松训练,以及如何预防复发。

回龙观医院的 CBT-I 团体治疗 图源:回龙观医院供图

多数时候,李晓丽能从课程中受益。每晚,她坐在客厅的地毯上,按照治疗师教授的方法放松。最常选择的是意念法,一个轻柔的女声引导着她,想象自己身处海滩。

李晓丽会看到家附近的公园,那里有一片湖,野鸭在湖面飞飞停停。湖边的长椅上,不时有人把面包屑丢到水中,吸引野鸭来吃。李晓丽觉得那是一个令人治愈的地方,想象自己的身体越来越轻,最后也变成一只野鸭飞向天空。

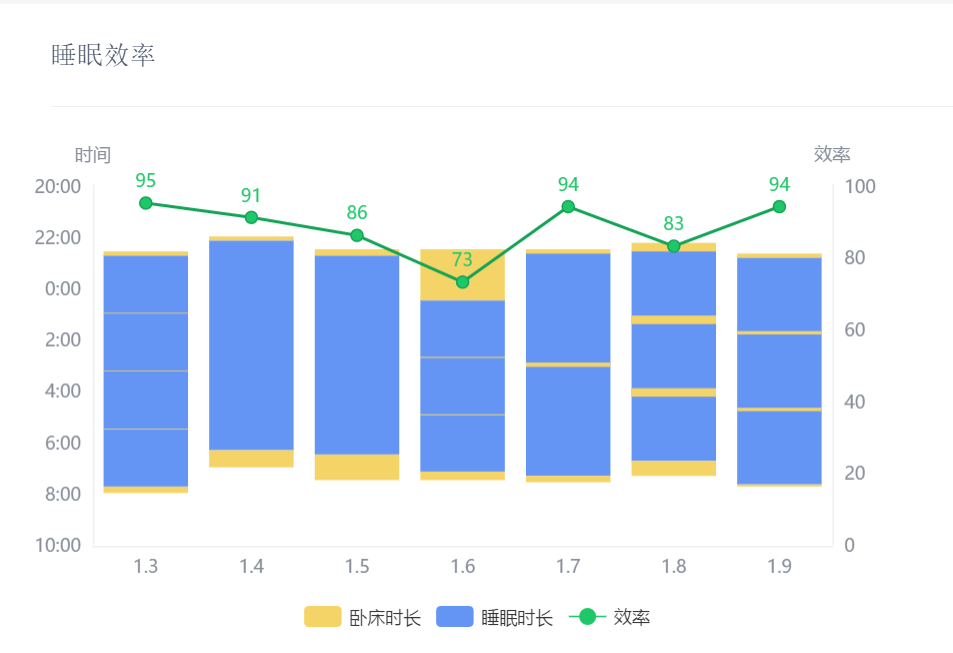

令她感到受挫的是睡眠限制,这种疗法通过减少床上的非睡眠时间,增加入睡驱动能力,提高睡眠效率(睡眠时长在全部卧床时长中所占的比重,理想值是 90% 以上)。

参与治疗的患者需要按照前两周的睡眠日记,计算自己每天的平均睡眠时长,再根据起床时间反推,决定几点躺下。

李晓丽的平均时长是 6 小时,“正常是 7 点半起床,那么 1 点半才能上床”。

在团体治疗的课堂,她当即提出质疑,“我不能这么晚睡觉”。治疗师告诉她,睡眠限制并没有减少睡眠时长,“强行躺在床上,对你并没有什么好处”。一番沟通后,她将起床时间调整到清晨 6 点,严格执行 0 点上床的策略。

第一周,她的入睡时间几乎都在 15 分钟内。但起床变得非常困难,感觉“明明睡得很香,非要薅你起来”。日间感到疲累,心脏也会有些不适。

其他组员也有类似的反馈,治疗师鼓励她们继续坚持。如果上周的平均睡眠效率达到 90% 以上,可以提早 15 分钟上床。之后的两三周里,李晓丽的不适感越来越弱,睡眠趋于平稳,每晚,躺下 10分钟~15 分钟后,她便睡了过去。

与之和解的,不仅仅是睡眠

李晓丽从没想过,自己的睡眠还能回到高考前的状态。

读研后,她不再有成绩和人际关系的压力,但每周还会有一两次莫名其妙的失眠。

毕业后搬到北京,时常工作到凌晨,有时躺在床上,脑子却停不下来,一会儿是“手上的四五个工作,哪个比较着急”,一会儿又是“明天 9 点汇报,领导会问什么问题”。

她和男友同住,对方并不理解她的一些做法,比如,睡不着的时候,为什么不一直躺着?每次她在客厅溜达,十有八九会看到男友从卧室出来,喊自己回去。“他的理论是,睡不着也要躺着,一动不动,不要翻身、叹气,手放在身体两侧,闭好眼睛,一定能睡着。”

CBT-I 课程允许家属旁听,李晓丽的男友参与了 4 周的活动。回家路上,两人一直讨论当天的课程内容。男友觉得,自己也许更适合其他方式,但不再强求李晓丽改变。

治疗结束后,李晓丽继续执行了一个月的睡眠限制。同时,还维持着一些刺激控制的手段:比如,不在卧室做睡觉之外的任何事;苏醒后 20 分钟还未入睡,立刻起床。

她的睡眠再也没有出现糟糕的情况,哪怕工作压力增加,或者和男友吵架。她已回忆不起来,上次没睡好是什么时候了。

接受CBT-I期间,李晓丽睡眠日记的部分内容 图源:受访者供图

姜全明的睡眠也稳定了许多,每天能睡 7 个小时左右。偶有波动,他也不会抓狂了。“睡不好就睡不好,顺其自然,第二天大概率就会好的。”

3 个月前,医生将他的复诊频率从半月一次改为一月一次,药量也逐渐减少。

药物同样改善了张江的睡眠。幸运的是,他从未经历换药,而且只吃了一两个月,便顺利停药了。

节律乱掉的那几个月,他数度对工作心生怨念,哪怕自己曾付出诸多努力,才通过层层残酷的选拔。

一些念头钻了出来:如果不在这个岗位,就不会有睡眠问题。同批校招进来的同学不用值夜班,即便在部门内,也只有自己的小组需要倒班。“凭什么别人不用面对这个问题?”

换工作的想法短暂地出现过,但张江没有那么大的底气。“什么都没拿到,连北京户口都没办好呢。”

睡眠改善后,他对工作的负面情绪少了很多。单位名头响,压力不算太大,同事也好相处,放眼望去,全是优点。

有时,对于一些人而言,与睡眠的和解也许无需依靠就医实现。

一位湖北小城的年轻女孩只在睡眠门诊停留了几分钟,她不愿向医生袒露自己的迷茫。

女孩想要考研,目标是就业前景堪忧的文科专业,但优渥的工作令人难以割舍,离开老家的亲人朋友,也需要足够的勇气。她希望在感情上宁缺毋滥,又担心几十年后的自己会后悔。

就医后的第二晚,她正在酝酿睡意,母亲外出归来,坐在她床边,带着些微醉意,主动牵起她的手。

借着客厅微弱的灯光,母女俩推心置腹地谈了半个小时。

母亲告诉她,“我和你爸讨论过了,虽然周围的小伙伴都有了如意的对象,但你不用着急,更不用怀疑自己,也许只是缘分没到”。

女孩趁势说出关于辞职考研的困惑,原本持反对意见的母亲也松了口。

在母亲温柔的声音中,她渐渐感到困意袭来。那晚之后,她再也没有失眠了。

应受访者要求,文中患者均为化名

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:陈怡含