扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:理想国imaginist(ID:lixiangguo2013),作者:贾行家,原文标题:《声誉与遗忘 | “我不能流芳百世,我还不能遗臭万年啦?”》,头图来源:电影《了不起的盖茨比》

声誉、权势和财富,世人所追求的三样东西。

听起来干硬,打个比方:聊八卦就是聊声誉,聊房子就是聊财富,聊办公室政治就是聊权势。

声誉的反面不是骂名和恶名,而是被遗忘。故有说:我不能流芳百世,我还不能遗臭万年?

“权力是没有办法离开自己领域的,很可能越铁腕的统治者,越不敢走出自己的地盘。”在现实世界里,声誉往往不是权势和财富的对手。

今天内容来自贾行家解读唐诺新书《声誉》。

八卦、房子、办公室政治

今天我们聊的话题大了,是世上多数人追求的三样东西:声誉、权势和财富,起码以我的见识,以追求智慧为终极目的的人没几个,而追求灵魂得救的更少;以追求幸福为目的的人显得更透彻,幸福是最终、真正落回到人身上的东西,是真正的以自己为目的,然而人们心里的那朵幸福的雪花融化了,大概也离不开这三样成分:声誉、权势和财富。人在世上的行动,主要靠这些来激励。我这么说不知道算不算愤世嫉俗?

你不同意也没事儿,今天要聊的也不是我的观点,是台湾作家唐诺的一本新书《声誉》。台湾文学界有一个了不得的家族:第一代是小说家朱西甯,莫言说,幸亏当年没看过朱西甯,否则就不敢写《红高粱》了。朱西甯有三个女儿,大女儿朱天文和二女儿朱天心,是台湾文坛的中坚力量,被认为是台湾最好的作家。今天这本《声誉》的作者唐诺,是朱西甯的二女婿,也是他的学生。唐诺本名谢材俊,是台湾著名作家、文艺评论家,他和朱天心的孩子谢海盟也是编剧、作家。他们三代人各有自己开创性的写作,不是靠写文章纪念前辈生活的。

朱西甯,1976年

演艺界和音乐界容易出世家,演艺要靠人际关系,音乐有很大的技巧成分,而文学世家很少见。我能想到的原因是:写作是孤独的苦事,拿不到多少权势财富,文学声誉要靠自己的才能和劳作建立,没法继承,假如不是真心喜欢,绝不会干这个。

声誉、权势和财富这三件事,我们聚会喝酒时也聊:聊八卦就是聊声誉,聊房子就是聊财富,聊办公室政治就是聊权势,然而唐诺很不一样,他用的是文人表述,从文学艺术的视角,特别是有很多来自台湾的观察,值得我们细读。用他自己的话说,是“常识”的视角。有位陶艺大师说:做瓷器的时候,不能只想着做艺术作品,也得烧一些日常实用的东西,自己的艺术才不会变得单薄。高深的艺术,也得有和观众共同的经验基础,这个基础就是常识。

声誉、财富和权势,在算命里分别叫科、禄、权,三样都占的命叫“三奇加会”,据说古代放在女人身上不好,因为这个命是要由男人通过科举当官来实现名利双收的。人不一定三样都想要,但大多想要其中的一两样。不是还有“大丈夫不可一日无权,小丈夫不可一日无钱”的话吗?我自己至多算小丈夫,对权势毫无兴趣,不在乎什么有权自然有钱的说法。当然,彻底看透权势和财富的人,也可能一并轻视声誉,因为声誉是脆弱的,不确定的,常常来自欺诈,就像一只酒杯,被你蔑视的人用过了,你不会再用它喝酒。

三三文学社团,左一唐诺、左二朱天心、右一朱天文

唐诺当然不会说得像我这么俗气,他说:权势和财富是在人生里完成的,是活人的东西;声誉不一样,很多人相信它不是在生命历程里能确定下来的,真正的声誉是属于死者的光荣,好像某个真相水落石出了。如果用学科来对比,声誉对应的是历史学,权势对应的是政治学,如今可能转向了大众传播学,而财富过去对应经济学,现在对应金融学,不知道未来会不会对应比特币?

那我们就发现了,他这里说的声誉可不是名声,小说家昆德拉给名声的定义很简单,“认识你的人比你认识的人多”。多几万几十万倍,你大大的有名;多几倍,你也是个小名人了。相对彼岸世界的声誉,名声是活人的东西,是可以就近兑换财富、权势的。

声誉的反面不是骂名和恶名,而是被遗忘。东晋的野心家桓温辗转反侧睡不着,叹着气说:“我不能流芳百世,我还不能遗臭万年啦?”就是琢磨透了这个理儿。

唐诺把声誉比喻成一根绳子。它本身也许毫无价值,还有那么点儿装模作样,但它维系着很多有价值的人和东西。人不是只生活在一个现实中的物理世界,还生活在一个由精神和知识建立的世界,我们所憧憬、所纪念、所想象的许多事情,是在这个世界里完成的。这个世界里没有实在的生命形式,人们只能留下自己的影响和印记,这就是财富和权势不太容易实现的——对啦,是不是按哲学家波普尔的说法,这个世界就属于世界二和世界三了?他这个划分,具体为了讨论什么呢?欢迎你在留言区为我科普。

总之,声誉是连接这两个世界的东西,比如,当下现实世界里正发生的东西,也都来自过去的人在过去的精神世界进行的坚持和争取。就像凯恩斯说的:我们在不知不觉中,都是某个昔日思想者的信徒——这种传递,也是由那些思想者的声誉所维系的。

任何性质的权势,难免都要黯然收场

纯粹的知识分子和艺术家,当然看重声誉,这也是他们选择这种生活的理由之一。不过,我看这本书的时候觉得:声誉这东西,可真是个“坑”啊。

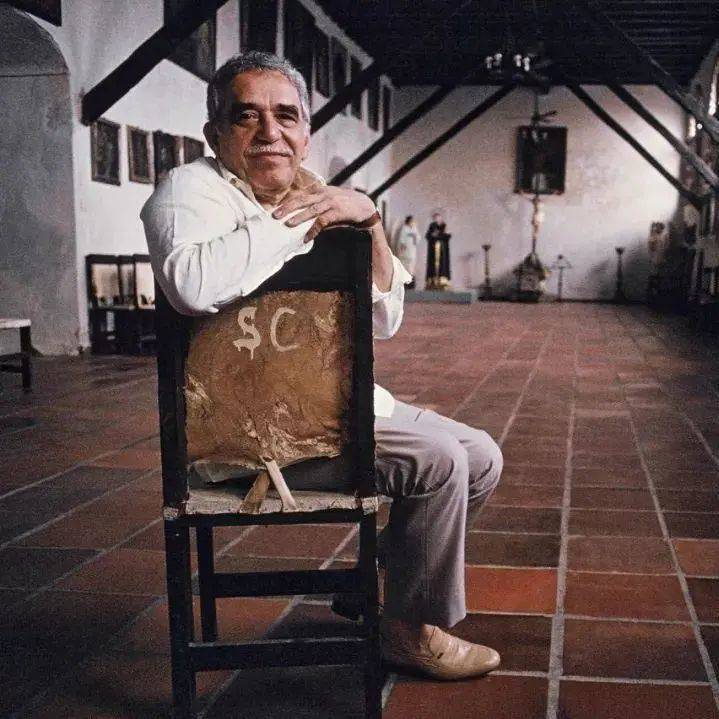

你说它能抗衡权势吗?我们说个真事儿。上世纪六七十年代,整个世界对拉美的关注,都和加西亚·马尔克斯的《百年孤独》有关,这部小说当年卖了500万本,盗版的还不算。作为活着的最有名的拉美人,马尔克斯希望通过自己的世界声誉介入美洲政治,他非常不喜欢当时智利的独裁者皮诺切特。皮诺切特1973年发动政变,让前总统阿连德血洒总统府。马尔克斯在1975年发表了一部长篇小说《族长的没落》,嘲讽了拉美的所有独裁者。他同时宣布,自己将在皮诺切特下台前保持“文学罢工”,不再出版任何作品了。马尔克斯这个举动也不算完全幼稚,皮诺切特当时正四面楚歌,他希望能制造出这个话题来让国际社会关注,做为压垮皮诺切特的最后一根稻草。

而且他还不是一个人在战斗,在我的印象里:皮诺切特几乎是所有拉美进步作家的仇敌,同时代拉美的另外两位诺贝尔文学奖得主,马尔克斯的大哥、智利诗人聂鲁达和秘鲁小说家略萨,也都对他恨之入骨。何况前总统阿连德还有个侄女伊莎贝尔·阿连德,是位有影响的小说家,号称“穿裙子的马尔克斯”。拉美文艺界在奔走施压时,觉得一个全世界瞩目的文学群体对阵一个南美的小寡头,不见得完全没有胜算吧?结果呢?皮诺切特政府对此几乎无感,连对手盘都算不上。马尔克斯罢工了四年,也只好重新发表作品了。1989年,他发表了长篇小说《迷宫中的将军》,写得是玻利瓦尔的凄凉结局,可能是暗示:任何性质的权势,即便伟大的解放者,难免都要黯然收场。

马尔克斯、皮诺切特

今天,皮诺切特和马尔克斯都去世了,当他们先后进入另一个世界,形势彻底反转了,马尔克斯的声誉可以轻松压倒皮诺切特曾经的权势。未来人对皮诺切特的印象,恐怕不是同时代智利人的回忆,而是大作家的描写。

这个例子不足以构成证明,但是从我们的感受来说,在现实世界里,声誉也很难撼动权势,在水门事件里,记者代表的是新闻媒体构成的权势。那么财富呢?我们不说声誉能不能压倒财富,声誉能不能对财富形成弥补和代偿呢?有个大名鼎鼎的人做过一个著名的实验,这人是大作家、思想家亨利·梭罗。

我们先明确一点,梭罗到瓦尔登湖去住,不是要当美国陶渊明。作为超验主义哲学家爱默生的同道,他热爱东方哲学,但更是一个标准的美国式清教徒,性格和思想来自欧洲的新教信仰和新大陆拓荒者的精神,表现得既禁欲,又纵情,他鄙夷现实的财富,但重视劳作和商业的意义。他一开始就规定了自己实验的时间和形式,他声称自己进入森林和离开森林同样正当,他有很多事情计划要做,不能在湖边花费太长的时间。梭罗在瓦尔登湖住了两年,而那本经典的《瓦尔登湖》里,写的主要是头一年的事,第二年的边际效益降低了,所以他该走就走。

我们今天读这本书,往往对他哲学思考的段落印象不深,更喜欢他对日常生活琐事的记录,他常常满意地列举生活中的数字,讨论该怎样用更少的物品、更低的资源生活。他的小屋里,比较超乎必要的是有三把椅子,第二把椅子给朋友,第三把椅子交往时用——你看,梭罗都要准备第三把椅子,所以我那天说:你得出门去参与公共文化空间里的生活。

梭罗的实验好像证明了财富不是那么重要,真这样吗?唐诺讲了件我想不到的事,《瓦尔登湖》在大陆一直是畅销书,是那种“你应该了解”的书,但这本书在台湾早就消亡了,很少有人看它。这其实再正常不过,梭罗所代表的观念早已经远去了,哪怕当时也是异类,有几个人真能像他那样简单、平和地生活呢?

我们聊俄罗斯这座文学异乡时说过,契诃夫是19世纪俄国文学的压阵人物,我很高兴读到,他也是唐诺最喜欢的三四位作家之一。契诃夫和同时代其他俄罗斯大师不同,他是真正的穷人出身,始终面临生存压力:他的书信里总是反复计算着写一行字能换几个戈比。他写过一篇小说,一个五十多岁的文官突然发现自己原来有极不寻常的绘画才能,这个才能本来可以为他带来巨大声誉,等他想到有才能的人往往没有马车时,嘟囔着说:幸好我年轻时没发现这个才能。

契诃夫写这篇小说时只有二十几岁,财富和声誉之间的矛盾,他完全懂,但他还是选择了写,挣扎着朝向那个自己看不到结果的声誉。即便声誉在现世是个陷阱,也总会有人往下跳。人毕竟不是只活在一个世界,声誉也不仅仅只是虚名,它是通往另一个世界的绳子,这些坚定的人,无疑更爱那另一个世界。我们给予他们声誉,也是一种感激,感激他们为我们建立那个世界。

现实世界里,声誉不是权势和财富的对手

前面说到,声誉、权势和财富存在于两个不同的世界,至少在现实世界里,声誉不是权势和财富的对手。唐诺引用法国哲学家、人类学大家列维-斯特劳斯的话:在西方世界里,过去的老贵族和现在的资本富豪掌握的财富和权势大有不同,资本主义时代最明显的现象是人的美德不断流失,资本对获利者不做任何要求,唯一的法则就是投资、扩张和产生利润。老贵族是讲贵族范儿的,傲慢也让他们有所不为。

那咱们来说说权势和财富这俩东西哪个强?先限定一下时间空间,这里说的是当代西方世界,尤其唐诺在书里用的是对台湾社会的观察。书里没有给完整的答案,但从几个比较来看,明显是财富更强。

首先是形成机制。咱们不说当下的人类社会了,毕竟敏感。唐诺和朱天心夫妇都爱猫,家里养了二十多只,还喂着附近的流浪猫。这些猫里有猫王,按他的描述是:这头叫儒儒的奶牛猫王聪明到了有点狡猾,性格多疑,但是也很公正,它维持着猫之间的秩序,出面制止吵架,惩罚闹事者。儒儒每天要巡视一遍附近的两条街,驱赶外来猫,把从唐诺家走丢的小奶猫带回来。儒儒还有个罕见的美德,它不贪恋猫王的位置,一心想把权力交出去,十年里亲自培训过几个接班人,无奈继任者不是性格弱,就是半路夭折了。儒儒只好叹着气接着干,唐诺说,它履行那些不情愿的职责,比如出门找小猫,可真是一边做一边叹气的。

朱天心与猫

为什么呢?因为这个猫王当得没意思。唐诺家是统一投喂,大家的食物分量和种类都一样,而且大家都绝育了,猫王也没有交配权可享受。列维-斯特劳斯当年做原住民田野调查时,也发现酋长是个满脸忧伤的中年男人,因为部落是自然经济,当酋长也不过多吃几个野果子,荤菜只有虫子和蜘蛛。

从猫和原始人来看,上古的禅让倒真有可能,只要这个差事足够苦。荀子是不信尧舜禅让的,他说:当天子权势极大,身心愉悦,穿五彩的刺绣,边听编钟音乐边喝酒吃肉,诸侯小跑着来堂下朝见,这样的好日子,怎么会不给儿子给外人呢?他说得也有道理。这个变化的关键就是权势所能撬动的财富变多了,财富为权力添加了很多更实在的东西,不再只是精神层面的满足和优越感,这时候才值得追求。

这个场面传出去,大家还要不要做人啊?

接下来,咱们再来看权势和财富的边界问题。权力是没有办法离开自己领域的,很可能越铁腕的统治者,越不敢走出自己的地盘。有了货币,有了贸易,财富却是能走多远走多远,能走多快走多快。按哲学家洛克的归纳,“货币把劳动从快速易消耗的东西,变成了持久不变质的东西”,为人类生活解了围。权势要想离开自己的领地,主要靠兑换成财富。

在大仲马的小说《基督山伯爵》里,唐泰斯越狱之后,在小岛上挖出来了巨额财宝,之后有就点儿像网络爽文了。他回到法国,已经谁也认不出他了,就去找已经当上银行家的仇人,掏出一张由三个大银行联合背书的“无限信用额度担保”,把仇人吓得目瞪口呆,也震惊了整个巴黎,立刻,这个复仇者拥有了巨大权势。假如这个“无限额担保”是大仲马虚构的,那他好像发明了黑卡。

电影《基督山伯爵》

一百多年后,这事儿小规模地在巴黎重演了一回。主持人奥普拉在美国尽人皆知,也是拥有媒体权势的人物,奈何法国人不看美国综艺,她去巴黎逛高定服装店,店员看她是个膀大腰圆的美国黑人老太太,大概那天穿得也很随便,压根不让她进门。这倒不全是店员的人品问题,能一眼就断定顾客的购买力是奢侈品销售的基本修养——不过,为什么连中低端的大众汽车4S店也这样,我就不知道了。奥普拉见多识广,不慌不忙,也不说什么“你知道我是谁吗”,只是从兜里掏出张无限透支的黑卡来,朝店员晃了晃,店员就立刻切换到了接待贵客的殷勤。这类爽文情节,在中国老话里比较难听,叫“钱压奴婢手”,但是它也合理啊:你在美国的权势和我无关,你在本店的消费和我有关。

比起财富来,权势还不能储存,有句很消极的话叫“有权不用,过期浪费”,还真就是这样,它不像钱可以储蓄,今天不用,明天会更多。而且它也比财富难以继承。掌管不了财富的继承人可以建立信托,但权力不能委托,不肯轻易让渡。当掌权者想要把它转交给子孙时,每次都发现比想象得要困难,权力移交向来是大问题,忠于父辈的手下,未必臣服于接班人。如果继承人短期内平衡不了关系,就可能危及整个共同体。

看起来,权势和能源业要解决的瓶颈差不多,首先是储存,其次是传输。权势的第三个弱势是在自身结构上。唐诺书里的许多经验,来自他在台湾经历的选举。为了方便,咱们还是来说政治上比台湾更成熟也更体面一些的日本,日本的国会总有一些几乎是终身职务的势力存在,这些人自己干完了就交给儿子或者亲信,姓氏本身就是派系,他们能调动固定的议员席位。唐诺说,这帮老议员在酒色财气里泡了一辈子,整张脸都变形了,跟老妖精似的,谁能信他们会公正无私?他们凭什么垄断那些位置呢?因为他们有强大的募集政治资金的能力,可以通过资助来控制议员。围绕他们形成的是一个财经网络。

所有像回事的西方国家都会担心财富对政治、尤其是对选举的支配和干扰,普遍采用政治献金上限这类规定,但是这些财经网络是非常绵密的,触角很长,形式又多变,而且可能不是一代两代之间形成的,权力虽然不能直接继承,但是合作关系是可以的。

在这个网络权力结构里。真正处于顶端或者说最深处的,就是那些长期掌管巨额财富的人,财富的体量大了,就会变成一种全新的东西,能做到的事情完全不一样,就像狗长得和象一样大的时候就该叫大象了。唐诺对过去的台湾首富王永庆的一句话印象深刻:“在座各位对有些事情不懂,那是因为各位钱还赚得不够多。”王首富这不是炫耀,而是说大实话。平常总在对权势摆笑脸的财富知道:当权势变得脆弱的时候,自己可以突然翻脸强硬起来,开出一个权势拒绝不了的价。

再强调一下,咱们讨论限于现代西方,包括唐诺所在的台湾地区。他看到的一些景象,也确实够清高的文人烦恼的:

他参加一场亿万富豪晚宴,只见全台湾的知名学者和知识分子悉数到场,这些人里,各种政治派系和性情的都有,结果,无论平常多么桀骜不驯的人,那天晚上也对富豪恭敬三分,富豪说句什么,虽然自己看法不同,也跟着连声附和。唐诺就想,“这个场面传出去,大家还要不要做人啊?”按说,富豪未必能给到每个人多大好处,但是,万一呢?按大陆的话说,“有枣没枣打一杆子”,那么,这些文人和巴黎的奢侈品店员的区别又在哪儿呢?财富的厉害之处就在这儿,权势和声誉打交道,往往直接用强力,而财富每一次出来的形式都是“交换”,是基于自愿的。

谁是你心目中的虚无之王?

财富、权势和声誉这三样东西,本来是互为表里关系的,所以才能交易兑换。而唐诺倾向的补救方案,还是理想主义的老办法:把声誉从中分离出来,我的理解,就是让声誉代表的那个相对纯然的精神世界和财富、权势的现实世界形成更强烈的对立。

然而他的许多感受是相当微妙的,不是一般学科语言能描述的,这也是文艺作品不可替代的地方。他说:更纯粹的声誉世界里,有一种“晶莹通透的虚无”。

假如说,十九世纪的知识分子还可以相信自己能对时代的所有问题作出清晰判断,那二十世纪的人知道,这是不可能的。知识的累积和认识对象的不断细分,让这个世界显得太复杂了,一个大问题中包含的变量太多了,人只能选择在某个领域做专业人士。包括传统的文学写作在内,也进入了分工时代。最明显的就是通俗文学和好莱坞的工业化剧本流程。大仲马不光疑似发明了黑卡,他也是流水线写小说的先驱,他当年纠集了一大群写手,高效率地生产了几百部作品,从中赢得了财富,但是其中只有《基督山伯爵》算经典,《三剑客》应该还有人读,其余的作品,就“只配被遗忘”了。

更重注声誉的作家则相信,文学是不能做拆分的,这只能是全世界最孤独的职业,难道你能让别人替你去体验,去感受吗?我有句刻薄话:“生活能自理的作家不应该有助理”,何况有的人有四个,请他出席个活动,一辆帕萨特都装不下。

通过孤独赢得的声誉,也对应着一个孤独的境界,也就是“晶莹通透的虚无”。当一个人把自己的认知能力发挥到极致,思想已经疲惫,再也无力穿透前面的迷雾时,他的精神虽然看上去像火苗一样在变得微弱,却同时呈现出一种非比寻常的绚丽和宁静。这个状态下的人,会创造人类最伟大的艺术,可能是音乐,可能是电影,也可能是小说。我们不知道该怎么形容它,但是我们见识过那些作品。对一个决心放弃了权势和财富诱惑的人带着这种晶莹的虚无去创作时,爱艺术的人看他就像一个王一样拥有至高的声誉。

本文来自微信公众号:理想国imaginist(ID:lixiangguo2013),作者:贾行家