扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:光子星球(ID:TMTweb),作者:何聆筝,编辑:王潘,头图来自:IC photo

世纪初时美国出过一本畅销书,名叫《极客与怪杰(Geeks & Geezers)》。作者沃伦·本尼斯通过战后婴儿潮之后两代人的经历和社会背景做出领导力研究。

他在书中提出一个观点:成长于1991~2000年被称作“极客”的这一代人,相比于出生于1945~1954年被称为“怪杰”的那代人,他们能保持更为开放的学习态度,但同时也更加蔑视常规的商业力量。

人类的历史总是有着巧妙的共通性,在大洋彼岸,今日活跃于中国商业舞台的佼佼者们,有许多都成长于1991~2000年,从他们的商业手段中,同样也能窥见一种极客精神。

这些人有记忆开始就与数字技术打交道,一边听着比尔・盖茨的故事长大,一边见证着市场经济的奇迹,不到而立便立志改变世界。

其中一些人在读书时便开始沉下心观察商业世界与人性,比如黄峥,张一鸣;另一些人提前辍学,为的是不错过转瞬即逝的时代红利,比如李想,王兴。

相比于苦难的上一辈,长在红旗下,不被饥饿感困扰的他们,不再拘泥于赚够第一桶金才开始创业,养家也不再是主要目的。

相比于成长在市场经济中的后一辈,他们对历史遗留的症结、对自我与集体主义的认识也更加深刻。他们能洞察到一个层级更加全面的中国市场。

他们能以全新的商业手法在市场中辟出蹊径,但由于漠视规则和边界,也常常将自己推向道德的审判台。我们不能简单地用“草根逆袭”、“财富新贵”等词语来归类,他们当中许多人更像是用有限的生命为某种无限的规律做出注脚。

他们善于观察人性,并利用到极致。然而也正是这种极致的做事风格,常常让他们分泌出一股“恐怖谷”的氛围——一个把算法和代码融入血肉的躯体,正高高地凝视着众生。

去年,江南春在接受采访时,提到王兴、张一鸣、黄峥等“后浪”啧啧称奇。他认为这些人的厉害之处在于一旦发现某件事情的核心,会不惜一切代价,像滚雪球般地把企业做大,形成正循环。相比之下,更为谨慎的上一代企业家,是有“缺陷”的。

江南春用了“可怕”两个字形容这一批创业者。其实类似的词语,在他们的员工、投资人、用户口中,早已不陌生。

可以说,王兴、张一鸣和黄峥,就是中国互联网的三大AI。如今,三大AI仅剩下王兴一人尚在公司一线活跃。

一、控制多巴胺

至今张一鸣依然记得,读书时,化学成绩一直很好,即便实验课也兴趣寡淡。操弄酒精灯、化学药品坩埚这些琐碎危险的流程让他感到厌恶。

他开始向往那些能迅速见效的事物。于是读大学时,他报考了微电子专业,随后又转专业到软件工程。

“你的行为,你的输出,都要快点看到变化。而计算机是最快的。”

没有人说得清,追求变化的张一鸣,是从何时开始将“延迟满足”视为信条的。至少在毕业后的几次创业中,他还未开发这项“功能”。当时遇见了不如意,他会直接撂摊子走人。

2017年十一长假结束,抖音爆发式增长,DAU猛涨一倍至1400万,公司上下都欢欣鼓舞,唯独张一鸣并不打算庆祝。

那一次,他表达了自己的延迟满足和焦虑:“快手日活在国庆期间涨到了8000万,我们跟竞争对手的差距又拉大了。”

张一鸣变得越来越饥渴,但为了在更大的范围里寻求满足,他又努力让自己克制,连情绪波动也受到限制。

如今可能再难见到张一鸣语速变化和情绪起伏,他已经习得了“控制多巴胺分泌”的真谛,可以把情绪“调整在轻度喜悦和轻度沮丧之间,不太激动,也不太郁闷,并且睡眠充足。”

字节跳动的高管,曾用“恐怖”来形容张一鸣。

“他真的像机器一样在工作。”

平时不打牌、不看碟,张一鸣像驯化算法一样调试自己,甚至可以为了公司业务每周准时玩游戏,也可以为了降低决策成本,批量买下100件T恤,连吃饭也只在相对有限的菜品中挑选。

仿若一台不断自我进化的AI,克制、理性、冷淡……就是这样一个极度自律、极度珍惜时间的人,却像与时间竞赛一般,不断将触角伸向海外和巨头的饭碗里。

一位快手内部人士告诉光子星球,相比于快手双列点选的产品形态,抖音的单列上下滑动更能满足人们的惰性,快手的双列呈现需要用户去动脑去对比然后选择看哪个,但抖音不需要用户思考直接上下滑动就能出现新的短视频,后来快手也借鉴了这一模式。

张一鸣用算法做人性的“巴普诺夫”,但仅靠时间熔炉创造的广告收益,显然难以维系他的“延迟满足感”,需要持续扩张新业务。为此,不得不蚕食到他人的疆界。

2021年,字节跳动宣布正式杀入本地生活,触手伸进王兴兜里。这一切发生在美团重金砸向新业务的时候,似乎别有一番深意。只有张一鸣知道自己面对的是怎样的对手。

王兴并不迟钝,对字节亦有防守。去年的直播和短视频都是短暂试探。只是王兴的防守不太奏效,一鸣的进攻仍在继续。

媒体犹记得几年前二人惺惺相惜,互道长处的温馨画面。兜兜转转,两位狼性十足的龙岩老乡,终于还是迎来一战。

或许于他们自己而言,这一次交战早已在设定中。

张一鸣不是吃“情人节”套餐的程维,2018年字节跳动扶持悟空问答时,张一鸣可以一边向周源示好,一边挖知乎大V。结果周源还是奔向了敌人的敌人,与快手、百度和腾讯结盟。

你很难想象这样两个人会毫无目的地做一件事,或是反复接近某个人。多巴胺都能控制,还有什么情绪是真的?

仔细对照会发现,比起张一鸣的克制,王兴为自己写入的底层架构更恐怖。

二、狼人爱上杀

“为什么要呆在这家公司?为什么每天要这么辛苦地做事?”

2009年底,饭否网开了个小型年会,聊到公司的未来,团队有些伤感。经历大半年的迷茫,连创始人的眼里也失去神采。

情绪是容易传染的。那天王兴掉了泪,接着,一些同事也跟着哭了起来。

这次情绪崩溃,或许是这个连续创业者的“成人礼”。尽管当时王兴已经30岁,但在此之前,他身上的执拗屡屡变成双刃剑,刺向资本的信心。

周鸿祎对他的评价是“牛逼哄哄,爱搭不理”;卖校内网时,非要等到弹尽粮绝才接受陈一舟的200万美金;明明囊中羞涩,但资方给钱时却只要100万美元,引发单方面撤资……

饭否关停这段经历算是王兴的一道人生分水岭,他开始渐渐褪去之前的稚嫩,学着与资本周旋。

创办美团一年后,王兴做了一个最重要的决定:避开实物电商,转战生活服务市场。

外界一度认为美团的“T”字战略,就像“捡烟蒂”一般,赚的是辛苦钱。要知道大企业的发展逻辑往往都是从一个清晰的主营业务开始,获得稳定的现金流后再开拓下一个业务,比如BAT。

谁知王兴要的就是“又难、又慢,BAT都看不上”的这一块角落。美团一开始就从很多小城市切入,而在同一时间段,一二线城市还是饿了么主体占优势。

经历过资本愚弄的王兴,已经领悟了“适者生存”的奥义。就像围猎之前的狼,他站在猎场的边缘,看着对手消磨体力与心智,只等一个扑杀的时机。

在一些美团的竞争对手看来,王兴不是一个有感情的生物,更像是一个冷酷的AI。饿了么的李立勋回忆千团大战的日子,至今无法忘记那种恐惧,“我感觉自己差一点就坚持不到最后了,饿了么对管理方案执行得非常到位,但美团的人像是无情的执行工具人。”

某巨头公司CEO告诉光子星球,前不久他与一位行业大牛一起吃饭,对方很严肃地叮嘱他,“一定要小心王兴或美团在你身边安插自己的线人,或者说已经安插了线人”。

随着美团占据了越来越多的市场份额,王兴渐渐张开“獠牙”,他的胃口越来越大,也越来越不忌口。进入到3.0阶段时,美团已经开始向新零售、共享汽车等领域扩张。

在与美团的竞争中,一些公司也只能迫使自己更加凶狠。一位美菜离职员工告诉光子星球,2018年初美菜技术员工爬取美团的用户数据被对方发现,直接导致美菜技术核心冯某被抓,几个月之后才被释放。

有媒体曾经问今日资本的“风投女王”徐新,在她投资的创始人中,给谁打分最高,徐新说:最高分一直给王兴。

她认为:王兴做的很多业务,都不是第一个,但他总能后来居上,把前人PK掉。

以王兴的性格,不会喜欢“越挫越勇”这类苦逼形容词。或许驱动这台“深度学习机器”运转的动力,并不在于短暂的胜利,而在于解题的魅力。

美团在港交所上市的那天下午,王兴马不停蹄地在饭否上发了一条消息。

“好棋手通常都知道并接受自己同时也是更大棋局里的棋子。”

字里行间透露着壮志未酬的味道。据说当天王兴一改素日谦和,抡圆了臂膀敲锣,多少有些扬眉吐气,面对新局面,王兴依然不敢懈怠。

就在这1个月前,黄峥刚带着拼多多在纽交所上市。

王兴的内心很难不为此波动。当年他之所以创办美团,离不开两张表格。一张是饭否被关停期间他在白板上制作的。表格里推演了互联网内容产品富媒体化的大致过程后,王兴果断放弃自己执着多年的社交业务。

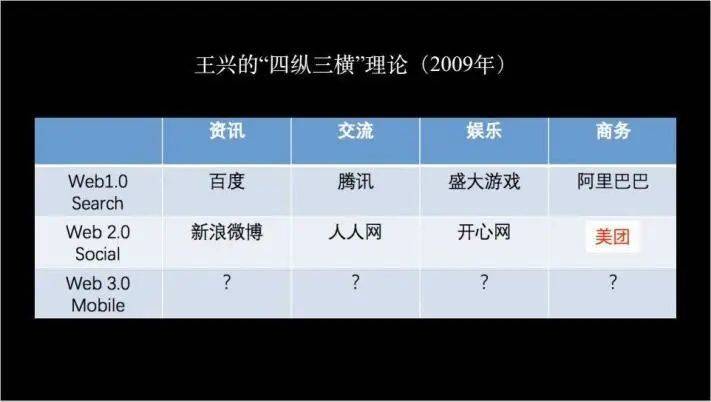

接着,王兴又提出了一个叫“四纵三横”的理论。在商务和社交之间,王兴找到了空隙。

然而王兴怎么也没有想到,那令他避之不及的实物电商里,一家3年前才刚冒出来的公司居然能活着绕开阿里。

更重要的是,黄峥之所以能寻找到拼团这条赛道,完全跳出了王兴当年提出的模型。

王兴的分类方式是圈地逻辑,美团的战略也一直遵循着老一辈互联网人的玩法——先搭建基础设施再到水草丰沃之处建立帝国。

然而黄峥的分类逻辑并不基于主动搜索。人与人之间的推荐既然可以创造出今日头条、抖音这类产品,那么在实物电商领域,为什么不可以创造出“货找人”的方式。

于是,拼多多出现了。

“在别人看来,拼团不过是一个创造GMV增量的工具;而拼多多是人的逻辑,我们通过拼团了解人,通过人推荐物……”

和王兴相似的是,黄峥亦有一副不爱钱的面孔。黄峥说,钱是手段,不是目的。王兴说,美团不为钱存在。

对于拼多多,王兴也许已经预料到未来的交手,并想象着对黄峥高喊:抬走,下一个。

三、“造物主”的人性机关

虽然这一代极客创业者没有和扎克伯格一样的心理学学位,但人性在他们手里却是玩出了花火。

张一鸣将跳动的字节罗织成用户头上的线,让人心甘情愿被控制。看看抖音的产品设置——全屏(让人沉迷)、隐去时间(降低罪恶感)、没有搜索直接播放(迅速获得快感)、15秒音乐(感官刺激)、一划就走(人性懒惰)、默认推荐模式(投其所好)、永远有下一个……

抖音、今日头条这些产品最大的劣迹也只是杀掉时间,困于信息茧房至少无碍性命,而王兴设置的人性机关却创造了一个高危职业。

2019年,《彭博商业周刊》将美团定义为“世界上最大的外卖帝国”。相对于国外发展得半温不火的外卖市场,中国的人口密度和电动自行车正在为这个帝国源源不断地创造着红利。

电动自行车上的职业从来都不安全,公安部每年发表的伤亡数据令人触目惊心。“送外卖就是与死神赛跑,和交警较劲,和红灯做朋友。”

美团为了激励骑手多派送,将积分等级体系包装成了一种游戏。从“普通”晋升到“王者”,总共6个等级。订单量、准时率和顾客评分是晋级的关键,等级就越高,对应的收入也会更多。

这可比《王者荣耀》里从青铜到王者难多了。

去年《人物》针对外卖员的报道引发广泛反响,文中便到许多骑手冒着被罚款和生命危险逆行派送的现象。平台系统似乎并没有将骑手的安全列入计算之中,为了效率,系统每年都在蚕食派送时间。

郑广怀教授曾经提出“下载劳动”这一概念。他认为骑手这一类工作通过“下载”App进行工作,看似用更自由的方式在工作,但同时却“遭受着更深切的控制”。

黄峥同样善于利用工具控制人,在他的创业过程中,一次比一次更善于直面人性。

作为段永平的门徒,李开复的爱将,黄峥在学生时代就和巴菲特吃过饭,还帮丁磊解决过技术难题。你很想难想象这样一个让资本青睐有加的留学归国精英,愿意在黄色产业里打擦边球。

而他创立的第二家公司,先后发行的手游《夜夜三国》《黑道风云:老大你来做》《我的学妹不可能这么萌》,基本都是以黄暴为主,内容极其过界。

比如在《黑道风云》中的游戏情节是邀请玩家,“折磨”或是“杀死”一名女性人质。

拼多多5年裂变出8亿用户,在这惊人的增长过程中,有多少人一边嫌恶着朋友发来“帮我砍一刀”的请求,一边掉入坑里继续找人助力;有多少人在面对“再拼几单就能提现XX元”时,能轻视这句文案;有多少五环内的“有钱人”,一边骂着山寨无耻,一边偷偷买下9.9元的芒果……

黄峥喜欢把拼多多的模式称为“Costco+Disney”。Costco很好理解,但Disney显然就让人有些摸不着头脑。毕竟Disney给人带来的是欢乐,而拼团大多数时候带来的是打扰。

黄峥倒是曾经说过,为什么那么多游戏公司在给男性开发游戏,很奇怪,难道女性不玩游戏吗?错,购物,就是女人的游戏。

听上去就像用消费和致幻剂维持的《美丽新世界》。在黄峥口中,却变成了一座伊甸园,身处其中的人并不会知道,“造园”才是黄峥的游戏。

黄峥用包裹着糖衣的算法控制着这座伊甸园,同样也包括托举这片园的土壤——组织。

卸任之前,黄峥几乎不碰拼多多任何执行层面之事,他有足够的权力制定所想要的。在他所构建的密封架构里,高层多以亲信为主,中层项目组轮岗,既避免抱团,也避免更多的信息沉淀。而任何一个破坏其密封性的人,都可能受到重处。

有人说程序员是最接近神的职业,从0~1,无中生有。

CSDN 创始人蒋涛也认为“最厉害的程序员”,要么是技术“钻”家,钻得深;要么是数字世界的哲学家,发现和制定数字世界的法则。

无论是张一鸣、王兴还是黄峥,都有着不浅的技术背景。他们有足够的能力找到事物运转的核心逻辑,并根据这个逻辑和自我认知创造出一套意料之外、情理之中的运转系统。

这种思考方式的局限性在于,只要自我与外部边界的斗争在持续,就很难维持二者统一。当组织进化速度达到一定的临界值,一旦出现BUG,将犹如疾驰的汽车接收了错误决定,覆水难收。

这也是为什么互联网的舆论漩涡里,总少不了美团、字节跳动和拼多多的身影。

拼多多屡屡陷入负面新闻中时,内部员工写的一篇长文被疯转。《我在拼多多的三年》里详细描述了那个逼仄、封闭而又紧张的公司氛围。黄峥的不安全感,在那个不断收紧的制度中若隐若现。

从拼多多一再强调的“本分”里可以看出,黄峥或许希望给这场疯狂游戏设定一个阈值,避免在创造能量时被能量反噬。

设定阈值的黄峥、发明游戏的王兴、罗织茧房的张一鸣,都是那么的聪明而又缜密。只是他们忽略了,在不可测的现实面前,“人”始终是一个复杂的变量。

四、复制人

2018年3月,美团在上海攻城掠地时,王兴的耳畔突然传来了程维与李想“官宣”的消息。

滴滴与车和家宣布达成战略合作之后,除了一条“陈冰还出任车和家与滴滴合资公司的COO”的新闻出街,可能再也没有更多人了解任何细节消息。

一年后,美团打车在上海刚站稳脚跟,王兴便把目光投向了李想,通过大手笔的投资,持续地跟进,提前坐在新能源的风口上。

后来,理想汽车能顺利IPO,王兴居功至伟。

从经历上来看,李想仿若王兴的“复制人”。相仿的年龄、身负使命的辍学经历、连续创业者、喜欢在社交媒体分享见解……

这种解读多少有点附会。王兴怎会不懂得“成功无法复制”这个道理。况且,从世俗的眼光来看,李想早年的创业经历可比王兴幸运不少。

其实现在回过头来看李想早期的创业经历,本质上接近现在的内容创业——将庞大而复杂的IT信息用寻常易懂的方式呈现给读者。

这个为了不错过时代红利放弃高考的毛头小子,能轻松地共情更多普通人的阅读需求。听上去并不像是什么高超的技艺,但这种视角却渐渐演化成他的商业底层逻辑。

从泡泡网到理想汽车,“用户需求”大概是李想这辈子提得最多的词。这让他看上去像一个体贴、务实的产品经理。

李想终归不是独居“深闺”的张小龙,他是徘徊在生死一线的管理者,也是日均发博约2.8条的微博达人。

做理想汽车时,他说增程式是“最符合国情的一种解决方案”。他喜欢将“纯电动车存在的劣势”汇总,这让增程式看上去更像不二之选。

在众多新崛起的创业者中,目前来看李想是最有希望接过三人衣钵的人。和王兴等人一样,李想显然也是挖掘事物“第一性原理”的高手,他也曾用一张表格推演行业演进路线,然后发现未来很长时间内,三代都会在同一个时间轴里共存。

他需要借助这段时间差,利用差异化竞争跑到行业前列。

这也是为什么,在理想陷入融资困境时,黄明明给李想介绍了那么多想做纯电的投资人,他急到免疫力出现问题依然不愿妥协。

他可以将成本压缩到极致。当初“理想智造”之所以改为“理想”,只因为减少两个字能降低车标以及线下店灯箱的制造成本。

一位理想汽车离职员工告诉光子星球,为了确保首款量产车理想ONE的毛利率,理想汽车内部曾一次次砍掉更昂贵的物料,全换上更便宜的,最后连玻璃、门把手都换掉了。

为了充分发挥组织的力量,他能让60分的人干出90分的活。周氏地主看了也直呼内行。

“我把一些创业失败的平庸创业者拉进我的企业,变成我的下属,他们的能力反而就和打通任督二脉一样,疯狂和高效得吓死人。”

李想曾经通过三个维度解释“管理”的本质:找准方向、建立信任、解决问题。若想要成为领袖呢?他刻意又增加了一条“具备感染力的忽悠能力”。

李想的疯狂与执拗,看上去的确很像王兴,回归本质,他只是在不断地复制自己。

李想是精通人性、数据的高手,一上来就瞄准中国奶爸人群推出了首款SUV理想ONE,理想汽车在三家新势力中用最短的时间,花最少的钱,就做出销量最高的单一车型。

更可怕的地方在于,理想汽车在去年第四季度实现了1亿元的净利润,与同期的蔚来亏损13.8亿和小鹏汽车亏损7.8亿相比,简直是两个极端。

以销售为导向的意识形态,是李想在多年创业经历中积淀而成的,可过分看重短期利益也有可能是短视的。从投资人的角度来看,扩大规模,构建技术壁垒,获得更多倍的回报,才是吸引他们入场的目的。

五、极致的极致是什么?

周鸿祎曾说过,好的产品要满足人性的七宗罪:淫欲、懒惰、贪婪、饕餮、傲慢、暴怒和妒忌。

这一代极客创业者们,每天都拿着显微镜丈量人性,将这些欲念发挥到极致。无论是张一鸣、王兴、黄峥还是李想,显然都没有意识到,善用人性者,不仅助长他人欲念,同样也在异化自我。

王兴曾经推荐过格拉德威尔的《异类》,书中提出了著名的“一万小时定律”。

“一万小时定律”原本对应的是那些需要反复锤炼的技能。在新一代创业者看来,“自我进化能力”可能更胜一切技能。

他们是自己的工具,深知如何帮助自己完成迭代,同时他们也可以把世间万物都当做工具。

组织可以工具化,他们在创业时以神速攻占天下,但机体的极速膨胀,往往也会反噬自己;金钱可以工具化,当市值不再是最终目的,摧毁的不只是边界感;人也可以工具化,他们深谙人性,却忽略了,人却是最大的变量,难以被计算。

这些“AI”当然知道,当自家用户增长即将见顶之时,就是互相入侵对方地盘开启“饥饿游戏”之时,否则各自都将迎来组织的自我内卷化。

黄峥在完整地吃到了资本大饼之后,选择全身而退。资本对拼多多的信仰,过去一直建立在GMV和活跃用户的增长故事,如今拼多多的用户数已经赶超阿里了,接下来拼的就是盈利能力了。

高歌猛进的字节跳动俨然成了一座“App工厂”,今年直接把触角伸向了线下,与王兴交锋。就在人们以为大战一触即发之时,张一鸣却和黄峥一样选择激流勇退了。

此时,王兴的“无限游戏”也有些难以为继,美团的外卖业务增长遭遇瓶颈。美团开始了与阿里、拼多多等公司角力,零售和社区团购都被纳入了美团的投资战略。

记得2016年王兴在乌镇讲过这样一个故事:

F1两大车王舒马赫和阿隆索曾有过一次经典对决,双方长时间齐驱并驾。经过一番激烈的僵持之后,阿隆索最终胜出了。

事后别人问他为什么能赢,他说:“那一刻我想的是,如果大家都不松油门的话,可能双双车毁人亡,然而他有小孩,我没小孩,他应该会让我。”

“极致的竞争是残酷的,”王兴总结道,“竞争到极致的话,对人性是一个考验。”

本文来自微信公众号:光子星球(ID:TMTweb),作者:何聆筝