扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:亿邦动力(ID:iebrun),作者:陈凯乐,编辑:董金鹏,题图来自视觉中国

一台机器发出的轰鸣,足以让人捂紧耳朵,更何况是八台。

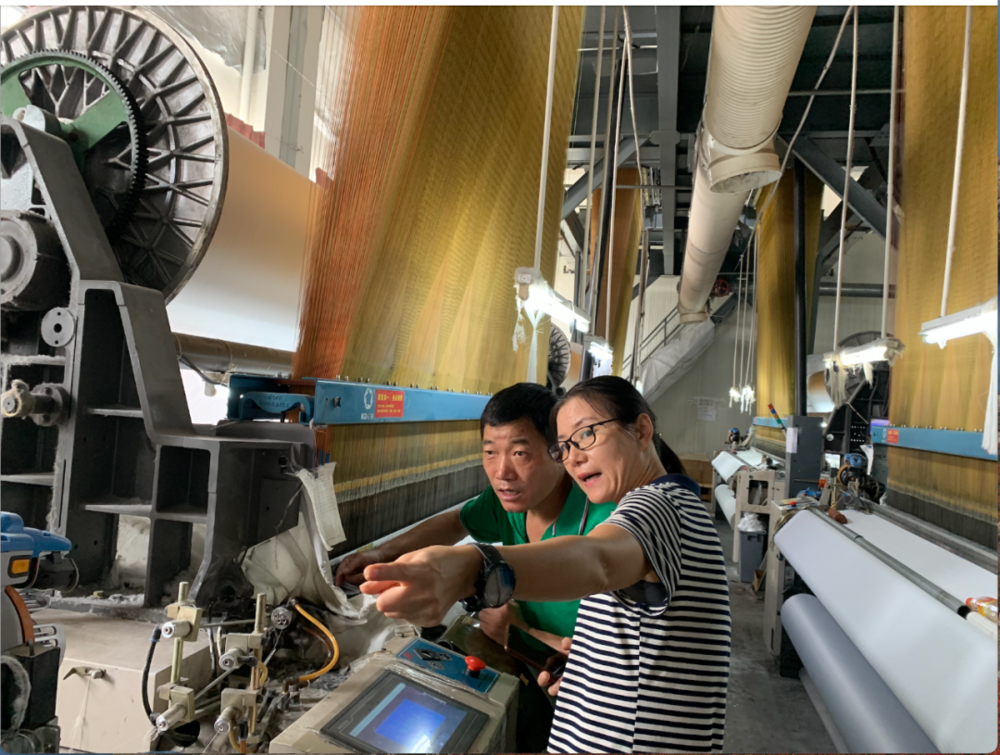

四十多岁的工人目光炯炯,紧盯着眼前的庞然大物——高速运转的大提花喷气织机,脚下堆着六七十米长的成卷白胚。

不出意外的话,它们将在两三天内被运往几十公里外的滨海工业区,经过印染(含练漂、染色、印花和整理四道工序),再送到柯桥和海宁的客户手中。在那里,一块块布料加工成服装和家纺成品,然后销往全国各地。

多年以来,绍兴的“三口缸”——酒缸、酱缸和(印)染缸——分别对应酒、酱制品和纺织业,一直名声在外。抗战初期,杭州、嘉兴和湖州相继沦陷,纺织业转移至绍兴,后者继而成为全国茧丝原料主要供应地。若干年后,绍兴人因布而富,包含家庭作坊在内的7万多家企业撑起2000多亿的纺织产业。

但是三四个月前,白胚开始成卷囤积,绍兴迎来艰难时刻。临时管理工厂的戴芊芊曾估算,至少积压了一百多万货值的布料。而工厂真正的主人叶金金,却无心生产,几年来第一次抛下工厂,频繁奔波于窗帘厂商之间。

“客户的货款最多只给我算到了5月,还拖了140多万。”八月的一天,戴芊芊连连摇头,她告诉亿邦动力,“眼下还没生意,只能他(叶金金)去试试拉生意。”

纺织厂老板亲自拉订单,这在以往是极难想象的。

与此同时,曹县因汉服声名鹊起,也让汉服布料供应地的绍兴柯桥很不是滋味。

2021年8月中下旬,亿邦动力走进绍兴柯桥,调研数十家纺织厂、印花厂,试图揭开汉服、家纺和墙布等背后的纺织产业链,正在发生哪些变化?涌现哪些机会?对电商有哪些影响?

“为什么曹县能火,柯桥不能?”

绍兴纺织产业链环节过长,从纺纱开始,一直到印染、加工、经销以及终端零售,环环相扣。对于市场行情好坏,织布厂往往最后才有感知。

今年初,戴芊芊感觉形势不错,订了六台纺织机。打完首付款,后悔很快袭来。半年后,还剩100多万尾款,纺织机设备商反复催促提货,戴芊芊一拖再拖,总说“再等等,再等等”。

对于这套说辞,她并不陌生。这也正是窗帘厂商对她说的。

今年5月开始,窗帘厂商的布料需求开始明显减少,并且以另一种形式呈现,比如打样时间(工厂会按照客户的需求设计产品,确定后再生产)从原先最多30天,拖至2个月。

交完样品,客户的回复往往也让40多岁的戴芊芊直跺脚——“不着急,再改改”。

金九银十,秋天是旺季。戴曾自我安慰,等到7月会有所起色,眼下8月已过,2000平方米的工厂里只有8台机器吃力嘶吼,远不及以往12台全开时发出的欢快吼叫。

“等了个寂寞”,戴芊芊深叹一口气。

这是故事的第一个版本,另一个版本来自叶金金。从海宁、湖州、南通的窗帘厂商转了一圈后,他得出结论,厂商的日子也并不好过。“因为内卷。”叶金金说。

内卷的直接原因,或许来自原先做海外生意的布料商。

上世纪80年代末,占地3500平方米的棚屋式轻纺市场,落户柯桥。22年后,在地方政府牵头下,柯桥轻纺城应运而生,每年全球四分之一的布料在此成交。轻纺城之于柯桥,正如四季青批发之于杭州,小商品市场之于义乌。

2001年,中国加入世界贸易组织,纺织品服装对外贸易的形势一片大好。20年来,绍兴布料逐渐依赖外贸出口。2019年上半年,绍兴纺织服装出口达624.9亿元。

但随着疫情反复,全球纺织产业遭遇重创,绍兴下游的海外市场重开又封闭。麦肯锡的一项数据显示,这场危机使全球服装企业失去三成销售额及九成利润。

从事外贸的布料商为求生存,转向国内市场。市场不熟、合作不深时,他们大幅降利润,试图以价格战抢夺订单。

柯桥人周妙青,2000年起一直为国内服装厂提供面料;疫情之前年销售额过亿,眼下2021年业已过半,销售额一直停留在3000万元。

周的不少客户被低价直接抢走。报完价格后,关系稍好的客户会委婉提示“再核一下价格”或暗示“你价格是不是太高了”。更多时候,周报完价后,对方便不再理会周。

曾有温州老客户订购一万多米的网布,周给出18元/米的报价后,客户仿佛凭空消失,不再回复任何消息。周妙青多方打探,得知对手用13元/米的超低价抢走订单。

价格战出现后,纺织业上游也被撕开一道口子,秘密开始显露,被所有人窥探。于是,曾合作过的客户不满意周妙青等坐拥高利。

“他们心里会很不舒服,觉得别人赚三块钱,我们赚了十块,坑了他们。”周坐在办公室里,猛吸了几口烟说。

问:那你为什么不能降价?

答:我们对应的客户是精品,一年在新品的开发上花两三百万,我们不是做批发或者说做一个市场。我自己一下子把自己档次降低,对其他客户来讲也是不公平的。

问:你说每年花两三百万做新品开发,客户这么容易被抢走,这是不是对你的开发价值在考验?

答:可以这么理解。

布料,让绍兴声名鹊起,却也成为沉重枷锁,困住绍兴探索利润更高的终端零售。天眼查数据显示,2020年以来,绍兴注销及吊销的纺织企业接近3300家。

绍兴布料多为半成品,纺织厂出厂的面料大多运往全国,再做成品加工。比如杭州服装厂制成成衣,或在周边城市做成家纺,比如海宁窗帘。

纺织业利润稀薄,印花厂净利不足10%,布料商不足5%,面料加工净利更低,近两年一直徘徊在3%左右。

难享成品溢价,一直是绍兴人的一块心病。近两年,山东曹县因汉服颇受赞誉,所用布料大多出自柯桥。

转做品牌,毛利翻了三倍

十年前,尹征从母亲手中接过面料生意,一年能做近5000万。在柯桥,这样规模的企业不算大,但也不算小。

最近几年,市场出现一些细微变化,不少商人从布料转做成品。去年7月,尹征与人合伙,转做成品窗帘。

“以前我只卖整卷面料,后来大家开始卖散剪面料,再后来生意难做,大家直接把布料做成窗帘卖给经销商。”尹征说。

这是一个缩影。

相较服装,窗帘的制作工艺更简单,因此极容易聚集在绍兴。大约在五六年前,“窗帘成品化”的口号在柯桥兴起,大批面料商增购设备,输出窗帘成品。

跨界也是各方利益博弈的结果。布料厂和经销商利益各自分配,彼此不愿打破平衡。但近几年库存过大,对布料企业而言,要么扩大规模降低成本,要么将库存布料制成成品销售。受制于规模,大多面料商倾向后者。

2017年3月,中国家纺协会举办过一次窗帘博览会,至少有100多家成品窗帘企业参展。

“以前布料卖50元(一米),做成窗帘只卖30块,还有利润。”负责这次博览会的家纺协会人员将其理解为,以前生意太好做,现在利润只是降到了合理区间。

八月的一个傍晚,刘德海驱车载我从工厂返回柯桥市区。望着高架车来车往,远处霓虹灯光闪烁,40多岁的刘德海感慨说,以前柯桥的赚钱机会真是太多了。

二十年前,他来到柯桥,做起布料生意。随着商家从面料生意转型成品,他也抓住机会,与人合伙创立红宝石墙布,并频繁游走于各大展会间,每年广告花费1600多万。

现在,“红宝石”成为当地墙布第一品牌。根据三方机构的评估,红宝石墙布的品牌价值为80.5亿元。

我问刘德海,品牌价值会带来实际收益吗?他很乐观,说起码能够给到你的加盟商以及员工一定的信心。“我们花了十年时间,才做成墙布头部品牌,但还不是消费者一听就非常熟悉的品牌。"

在柯桥,尝到甜头的不止刘德海和他的红宝石。事实证明,品牌光环确实给这些企业带来可观的收益。

十一年前,留美归来的杨卫从父亲杨来荣的手中接过金蝉窗帘厂。接手前,金蝉主要给沃尔玛等国外大型商超代工,年销售额1.5亿,订单稳定但毛利仅有10%。

接手后,金蝉转做品牌,年销售额达到3亿元,毛利翻了三倍。杨卫也成为当地有名的窗帘大王,如今金蝉的代言人是演员马伊琍。

与半成品布料的萧条相比,成品是一番繁荣景象。近两年,柯桥的窗帘、服装等成品经销商大量涌入亚马逊。按照杨卫的估计,亚马逊美国站的窗帘卖家大部分来自柯桥,约占两三百家。

“这两年基本呈翻倍增长,比如说今年两百家,去年一百,前年就是五十家。”但他也说,美国跨境市场就那么大,卖家越来越多,利润正在被压薄。

为保证物流时效,卖家需先将产品发往亚马逊在全球的200多个仓库,亚马逊再根据不同地区用户消费习惯分配仓库。比如,防雨连帽衫更容易被发往西雅图仓,因为那里除去7月至9月,其余时间总是阴雨绵绵。

但从今年5月起,亚马逊修改了仓储规则,限制表现一般的卖家仓库备货量,同时增加仓储费用,尤其是日本和欧洲仓。

以前,杨卫每天在亚马逊投入10万广告费,这会带来30万的销售额,当下这个数字变成了25万。今年,杨将投放降到2000多万,而原计划是5000万。

很多卖家因此有所感知,高投入高回报的黄金岁月已成过往。看似需要等待更好的时机,但暗潮之下隐忧早已显露。

10万元做档口,失序的野性江湖

纺织作为劳动密集产业,柯桥依旧逃不开人工成本飙升的命运。

五六年前,普通工人的月薪集中在四五千元,稍有技术的挡车工能拿到五六千。近两年,挡车工收入普遍翻番,超过一万。有些手艺的老工则更吃香, 比如后端加工的印花老工,年薪可达20万-30万元。

“中间调色的技术没三四年学不会,大部分越老越吃香。”一位印花厂厂主告诉我,部分以牺牲健康为代价的老工,年薪甚至高达50万以上,比如说印染厂。

即便如此,不少工厂依旧常年遭遇“用工荒”。

原因莫衷一是。

有人说,浙江工人大部分来自云贵川及安徽,如今当地发展轻纺行业,很多人宁可在家乡拿五六千,也不愿跑到绍兴拿一万。也有人说,工厂每天12个小时全年无休,让年轻人望而却步。

“年轻人越来越少,我们厂里30岁以下的,基本上不大有。”一位纺织厂老板说。

多数进入这个行业的人会深感无力,行业门槛低,入局者大多鱼龙混杂。同质产品泛滥,这是当下最大的隐忧。

一个周末下午,我走进轻纺城,近万平的4层楼里,除了零星的采购商匆匆而过,大部分店铺都门可罗雀。店内的中年老板,大多瘫坐椅上歪着脑袋,以短视频消磨时光。门店展示的布料样品大同小异。

一位在广州打拼过但最终回归柯桥的当地人,曾与我谈及Gucci等国外奢侈品的做法:最后一道工序之前都是在广州完成,且工艺与国内品牌几乎一致。在这之后,大牌半成品将运往法国进行最后一道工序,且全程保密。

然而在绍兴,任何一款面料,不论材质、印染乃至印花图案,技术都已是公开的秘密。当地唯一的商业定律是,看到任何一款布料流行就迅速仿制,赶在同行之前推出以攫取最大利润。

比如一款卖脱销的布料,不到一周仿制品就会出现,随后泛滥。继而诞生的另一个版本是,当地服装面料商大多只能赚取秋季新款的第一桶金。不少精明的商人因此雇佣了一批销售,专门负责寻找爆品面料,他们变成了真正的“淘金者”。

近两年,刘德海集中起诉了数十位同行。高端墙布依赖设计,考虑到公司每年数十位设计师的工资在300多万,刘因此成为抄袭的最大受害者。

“(他们)几乎明目张胆,到处还去发朋友圈,跟经销商说,仿出来就要干翻正版。”

他曾寄希望于版权,为此每款设计都会申请专利。

当问及“专利是否有效时”,刘的回答却并不令我意外。“这是我们中国人的思维,我又没偷你的,我怎么就犯法了呢?”但对此他依然抱有希望,“我们要靠原创,现在国家原创管得越来越严了。”

多年来,在这套近乎完全投机的商业准则之下,绍兴仿制产业构建起一个失序的野性江湖。就像早些年,莆田人靠仿制鞋构建起了商业帝国。在绍兴,“靠一款仿制布料月入百万”的故事已不再新鲜,太多暴富的神话已在这里诞生。

支撑起这套商业准则得以运行的背后逻辑是,绍兴纺织大多以生产制造为主,门槛过低,入局者大多良莠不齐。其中既有身价上亿的行业大亨,也有转行淘金的滴滴司机。

进入这个行业需要多少本金?

“10万做档口,100万开厂。”金蝉窗帘总经理杨卫告诉我,在绍兴,10万钱做生意,就可以找客户,接客户,然后再找工厂生产。

天眼查数据显示,当下绍兴市共有3.5万家纺织企业。

当产品同质化过于严重,恶意降价变成了唯一的竞争手段,整体利润被压缩。

在轻纺城,稍微精明的老板,会在店口贴上“工厂直销”字样,暗示价格更低。但长久混迹市场的商贩会告诉你,大部分布料几乎来自相同工厂。“大家都知道,只是心照不宣。”

当下,恶性竞价的局面或将将迎来改变。

今年9月,绍兴当地印染厂将停产12天。一位布料商给我发来一篇文章,并直呼“这样下去我们纺织人真要大洗牌了。”

谈及此事,一位家纺协会的中高管将其解读为行业当下“并不健康”,“产能过剩,还继续恶性压价生产,这是十足原料搬运工的做法。”

一群人靠刷脸,赚得盆满钵满

早期的柯桥充满掘金机会,淘金者趋之若鹜。按照叶金金的说法,其中有一群人,不出本钱,完全靠着“刷脸支付”就能赚得盆满钵满。

一套服装,从纱线到服装成品,需经过纺织、印染、裁剪、加工等诸多环节,在服装被销售前,大量资金会占据其中,套现周期过长。为方便再生产循环,绍兴诞生了极为独特的信用体系—三角债。

生产时,工厂欠原材料商,布料商欠工厂;还债时次序颠倒,布料商还工厂,工厂再还原材料商。每年12月,纺织、印染工厂会大门紧闭,工人迎来休息,老板停止生产,四处上门讨要欠债,这是柯桥独有的景象。

老到的商人往往有一套自己的逻辑,决定是否给予客户账期。比如,欠大(金额)不欠小(金额),首次合作绝不给欠债。账期长短因人而异,从一个月到半年不等。通常而言,越接近下游经销,账期越短,往往只有一两个月而纺织、印染厂背负的资金压力最大,货款大部分到年底才能结清。

三角债既造就繁荣,亦暗藏隐忧。

因为链条过长,一旦某端资金承压,整个链条亦受影响。但偶尔,是否还钱也取决于欠债方。资金压力大的人,可能会以折扣的方式讨要借条。

“比如说你打个七折或者八折,那对方说我写个借条给你。”黄雪锋说。

2004年,黄雪锋还在从事布料生意,曾花费数万飞往乌鲁木齐,向经销商讨要五万多的货款,最终却无疾而终。

三年后,黄掏出全部积蓄,做起围裙的外贸生意,并定下规矩必须现金结算。“做内销就你欠我我欠你,所以我喜欢做外贸。”他说。

在柯桥,因此诞生了一批专业帮讨债的公司。

早些年讨债的方式大多野蛮,借助软磨硬泡、调查隐私,乃至美人计,他们声称能“全国追讨”。当地媒体曾报道,一企业主拖欠80万货款后,遭遇讨债公司24小时4人轮班制的跟随。不受其烦的债主试图以每人5000元的报酬买通,最终被4人拒绝。

讨债公司亦面临合法化的问题,于是聪明的绍兴人想到了更先进的方式。印有“律师协助、专业讨债”的广告会大量贴在工厂附近,这些人往往是三角债的重灾户。

有人不堪三角的重负,但亦有人会从中发现商机。早些年绍兴产业尚处蛮荒,尚未建立任何商业秩序,一些凭借“刷脸”,在三角债游戏中博得零本万利。

“你不用开门市部,只要认识纺织厂和有不错的销售渠道,再者又和印染厂关系也不错,从纺织厂借到布料,印染后通过渠道销售,拿到钱还给纺织厂,我不是这生意做好了吗?”叶金金将其称为“倒爷”。

随着跨境电商的兴起,网上现金结算使三角债的现象得以减少。

大约十年前,号称“铁军”的阿里巴巴B2B团队开进绍兴柯桥,宣称以不到4万元的成本帮商户建立海外销售网站。但没过多久,“铁军”离开柯桥,只留下一批不会操作的商户。

“没有人教他们怎么运营,小二会告诉你,你需要配备专业的运营人员,后面他就不来了。”一位当地人如此总结。

但也有例外。2010年,刚日本归来的留学生甄媛以39800元的价格,尝试开通了2个国家的销售渠道。回报很快来临,当年她赚到了人生的第一笔100万。她说:“我也会给账期,那是老客户,第一次合作肯定没有,爱做不做。”

甄媛有说这话的底气。2020年,她的数码印花生意几乎未受影响,她曾估算今年销售额有2.5亿,去年则不到2亿。风险早已分担,线下只占据她一半的生意。

早年间,联产承包在绍兴展开,嗅觉灵敏的当地人从政府手中接过纺织厂、印染厂。如今,老一辈交出权杖,三四十岁的继承者开始接棒,在对待三角债的问题上也更加审慎。很多时候,他们宁愿减少扩张,也会尽量避免涉及三角债。

“如果我愿意做三角债的话,产值马上就可以翻番。我一年做两个亿,那又如何?我还不如现在赚这两三千万,我睡得安稳。”

离开柯桥前一天,我又去了一趟轻纺城。

订单不多的日子,商贩往往会选择提前关门。比如从下午4点半开始,就有人陆续收起门面,比五点半的闭市时间提前了一个小时。

几十年来,他们逐渐习惯了这种萧条,过往的经验告诉他们旺季将在不久来临。

我曾遇见一位转行做起滴滴司机的年轻人,他告诉我,做司机只是权宜之计,只为贴补家用。

“如果行情好起来,你还会回去吗?”

“当然回去。”

本文来自微信公众号:亿邦动力(ID:iebrun),作者:陈凯乐,编辑:董金鹏