扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:南京大学出版社(ID:njupress),作者:南大社,头图来源:《穿普拉达的女王(The Devil Wears Prada)》剧照

今年的“双十一”,天天比以往冷静。她经常借大促买点之前种草的东西,与其说是薅羊毛,更像是一次宠爱自己的提醒。

当她检查购物车时,发现这半年会阶段性的上头应季爆款、网红零食……此刻再次浏览,加购的热情已褪。购物车装着一个冷静期,缓解了消费的冲动。

原来我不需要这么多宠爱。删减后的天天,选了副每天都要用的耳机,给好友发了个优惠券:“帮忙点一下。”

“已点。”回复后的陶子看了一眼购物车——成箱的抽纸和湿巾、孩子的学习用品、长辈的保健品、净水器滤芯……没有一件是单纯属于自己的。

她失落吗?好像也没有。年纪渐长,身份的叠加下,她需要重新定位自己。

没有自己不代表没有生活。消费并不一定带来满足感和安全感,脚踏实地的生活才最重要。

一、看不见的贫困:消费狂欢苟生中的物役性

瓦纳格姆告诉我们,从表面上看,二战之后,在当代发达资本主义福利国家的日常生活中,呈现出一片幸福生活的情景:“生活水平的提高,不可胜数的便利,形式多样的消遣,大众享用的文化,梦一般的舒适设备。”这似乎是一个客观发生的事情,甚至有人认为,“冰箱、电视、多菲纳汽车、低租金住房以及大众戏剧的大量积聚”,已经让马克思所说的处于绝对贫困化的无产阶级杳无踪迹。

事情果真如此吗?

在左翼诗人瓦纳格姆的眼里,这个表面用五彩景观和消费物品堆砌起来的丰裕日常生活并不是真正的富贵,而是另一种意义上的看不见的贫困,即存在本身的异化苟生。多年以后,斯蒂格勒也提出了新的“无产阶级贫困化”。

不过,与瓦纳格姆不同,相对于马克思所指认的经济条件意义上的无产阶级绝对贫困化,斯蒂格勒认为,今天发生的无产阶级贫困化并不是物质财富和生活条件上的匮乏,而是人们内心世界中个性化的缺失。我们来看瓦纳格姆的具体分析。

首先,瓦纳格姆告诉我们,资产阶级启蒙所鼓吹的“自由—平等—博爱”的游戏,在今天日常生活可直观的物相中,好像真的在当代资本主义的消费王国中再一次对象化地实现了。

在消费王国中,公民就是国王。这是一种民主的君主制:在消费面前人人平等。

在消费中获得博爱。

根据消费来实现自由。

可消费物的专政完全消除了血缘、门第或是种族的障碍;如果这种专制没有通过物的逻辑来禁止一切质的差异,而且只容忍在价值与人之间的量的差异,那人们就应当无所顾忌地欢欣雀跃了。

这是一种深刻的戏仿。原来,资产阶级的革命是将中世纪的“上帝面前人人平等”中的上帝换成了法律,鼓吹“法律面前人人平等”,而在新的消费社会中,则出现了买东西面前人人平等,这似乎看起来实现了一个消费自由和博爱中的“民主的君主制”,在这个王国中,顾客就是上帝。

我们现在经常在商店中当面听到这句奉承话。瓦纳格姆承认,在这里资产阶级继续兑现了拒斥封建关系中的“血缘、门第或是种族”娘胎中带来的等级,一个王子与我们用相同的货币购买消费品。

可是,他让我们注意到,在这种购买的狂欢中也悄悄地赋型着一种隐形的“消费物的专政”,人不再直接跪倒在专制权力面前,可现在是人臣服于消费物的逻辑,或者用我的概念来表述,就是人所生产出来的消费品敌我性构序成的物役性。

消费世界中的苟生人的日常生活不再是主体性生存,而畸变成消费品的人格化,这些物化了的人为了拥有一颗钻石、一个名牌包包、一辆豪华轿车和别墅,可以丧尽天良、无耻到极致。这就是消费品拜物教。

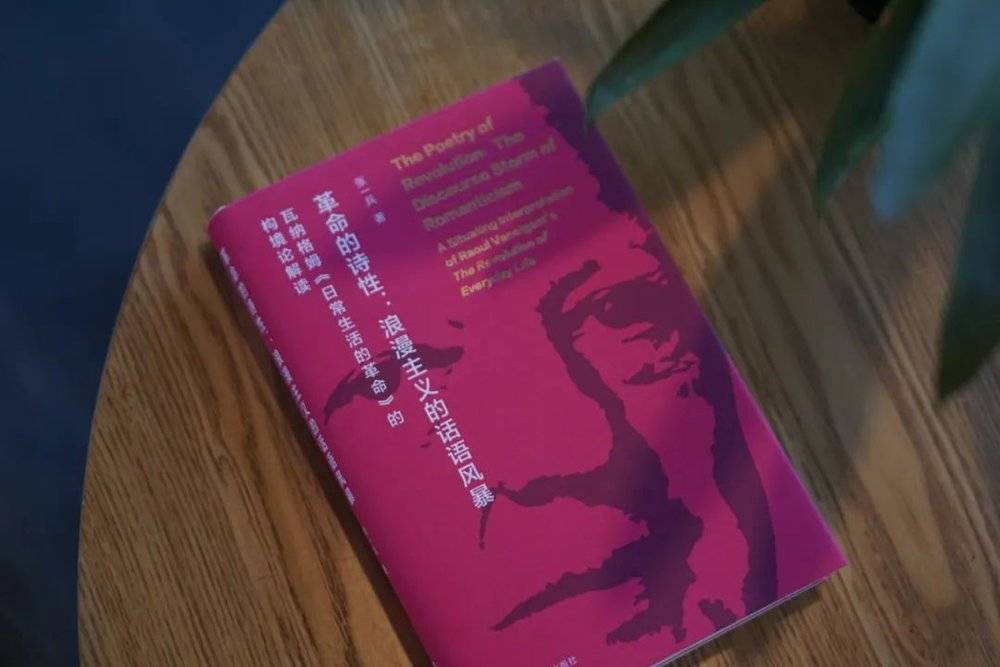

《革命的诗性:浪漫主义的话语风暴——瓦纳格姆〈日常生活的革命〉的构境论解读》

张一兵 著

其次,在这种看起来丰足幸福的表象之下,人的存在质性也被消除了,只剩下“拥有许多与拥有很少”,即买到的东西多少的量的差异。人的生存失去了每个人独有的日常生活质性,只剩下量的构式维度,这正是苟生的本质特征之一。在瓦纳格姆看来,人的日常生活存在的质性的不在场是一个严重的存在论事件,在今天“我羡慕故我在”的消费社会中,“消费资料不再拥有使用价值”,而只是一种数量上的比较。

其实,在霍克海默和阿多诺写下的《启蒙辩证法》一书中,已经意识到资产阶级的启蒙通过把不等的东西归结为抽象的量,而使不等的东西变成可以直接进行比较和操控的东西。对启蒙运动而言,不能被还原为数字的,最终不能被还原为一的东西,都是幻象。倒过来说,在启蒙的逻辑中,凡是不能被量化和归一的东西,都是要被祛魅的。

这也是韦伯思想的秘旨,舍勒也意识到了这种量化对价值的颠覆。比如,开一辆大众宝莱汽车和驾驶一辆宾利轿车,对后者而言,作为交通工具的使用价值(质)是微不足道的,而突显出来的是攀比关系和炫耀性消费中的交换价值——金钱的量。用德波的话来说,就是“交换价值统治了使用价值,而带来的景观消费,主要不是为了使用价值”。景观消费的实质,是对他者欲望的欲望。

直面今天的资产阶级景观创造出来的消费世界,瓦纳格姆承认,马克思所说的无产阶级在生活资料上的绝对贫困化现象的确不再突出,今天的人们身边“生活资料远远没有减少,相反在不断增加”,然而,这是否就真正消除了贫困化?瓦纳格姆显然不这样看。

在他看来,今天消费世界中的生活富足正是当代资产阶级政治统治的新策略,因为这种物性的富贵恰恰是围绕着日常生活的苟生展开的,而这种苟生正是一种新的贫困化,即生命存在本身的贫困化。今天“贫困化的证明就在苟生本身之中,它始终处于真正生活的对立面”。这种新贫困化的表现,恰恰就是富足生活之上的安逸。这是一个存在本身的辩证法悖论,或者说,是霍克海默和阿多诺那个启蒙辩证法的日常生活论改写。瓦纳格姆说:

“人们曾经期望,安逸就是生活的富足,这种生活是封建贵族拥有过的阔绰生活。而实际上,安逸只会是资本主义生产率的孩子,一个预先设定要未老先衰的孩子,一旦分配的循环系统把这孩子变为被动消费的简单物品时就会这样。工作是为了苟生,苟生就得消费,而且是为了消费,这个恶性循环就完备了。

在经济主义的王国里,苟生既是必需的,也是足够的。正是这无人不晓的真理缔造了资产阶级时代。诚然,建立在这样一条反人类真理之上的历史阶段只能构成一个过渡阶段,这是一个从封建主经历的黑暗生活向用理性和激情构建的无奴隶主生活的过渡。”

这是说,为了消费品而活的富足苟生,是资产阶级世界中政治稳定(安逸)的现实基础。其实,这也正是后来福柯提出生命政治权力构序的真正社会定在基础,当然也是葛兰西开启的资产阶级政治霸权认同构式的重构。疯狂消费塑形社会和谐与治安,这是一个很深的新型隐性奴役场境。资本主义生产关系的本质是疯狂地追逐剩余价值,这仍然是不可能改变的东西。

但是过去马克思关注的焦点是,资本家如何在形式上公平的雇佣劳动交易背后的生产过程中,榨取工人的绝对或相对剩余价值,而现在,当代资本主义的消费社会,则是将所有人的生活塑形成无止境追逐消费品的苟生,现在成了“工作是为了苟生,苟生就得消费,而且是为了消费”的恶性循环,正是在这个无穷无尽、不断增大的消费膨胀中,资产阶级从市场拉动的生产中获得巨大的利益。依我的理解,这个利益当然不是从流通领域产生的,还是资本家对包括新型脑力劳动者(编程员和软件设计者)、第三产业劳动者在内的不同类型劳动者所创造的剩余价值的无偿占有,只是这种盘剥变得更加隐秘了。

然而,这个表面用理性和热情建立起来的“无奴隶主生活”的资产阶级时代,并不是真的没有奴隶主,而是资产阶级构式和精心塑形起来的无脸的统治,瓦纳格姆这里所指认的,即非人的消费品对我们的统治,这是一种新的物役性力量对人的支配和奴役。

在过去的封建时代,只有王公贵族才能过上不愁吃穿的富足生活,而今天一切都改变了,“贵族阶级曾经用激情和奇遇丰富了生活,如今人人都可以享受这种生活了,然而这种生活只不过是一些佣人房间构成的王宫”。我们的新主子,是名牌包包、豪车和独幢别墅一类欲望对象,以为住在装修豪华的宫殿里,实质上,这只是一群疲惫不堪的奴隶的房间。

当然,要能买得起消费品,就要有金钱。消费的背后仍然是可感觉得到的金钱的权力,这是资产阶级世界中不变的真理。所以瓦纳格姆说,推翻了中世纪的黑暗统治,“在十分可笑而又神秘的血腥权力后,取而代之的是荒诞不经的金钱权力”。

如果说在封建专制的时代,“贵族的徽章表示了上帝的选择和当选者行使的真正权力”,那么在资产阶级世界中,金钱则成为“兑现权力的票据”,由此,成为消费社会的真正上帝。所以,“顾客就是上帝”这句假话背后的真相还是金钱就是上帝。

这是从赫斯开始就已经提出和思考过的问题。瓦纳格姆用生动的话语描述道:

金钱,这个没有气味的资本家之神,也是一个中介性神灵,是一种社会契约。这是一个可操纵的神灵,但它不再是通过祷告或誓言,而是通过科学和专门的技术。它的奥秘不再位于晦涩难懂、不可捉摸的总体性之中,而是位于数不胜数的部分的可靠性之中;它的奥秘不再位于主人的质量之中,而是位于唯利是图的物的存在质量之中(譬如,一千万法郎可以使其所有者随心所欲地做事)。

金钱没有气味,显然指的是它作为获得一切消费物的票据,恰恰它自己没有质性,即它什么都不是。如果原来的贵金属本身还是有价值的,纸币和今天的电子货币就真是空无。金钱之神不同于上帝,不再具有那种集至真至善至美为一身的至圣主人质性,它也不再是永远猜不透的奥秘总体性,并且,金钱的作用不需要通过教会和牧师的宣教和誓言,它是一个孩子从懂事起就会在每天的生存操持中明白的道理。

作为一个“唯利是图的物的存在质量”,金钱就是一个可以操控世界的可靠性社会契约,它是一种量化的临时权力转让,你有一千万,就可当一个随心所欲的皇帝,到花完为止。

于是,在资产阶级的消费王国中,人们可以“大量地消费,快节奏地消费,不断地更换汽车、白酒、住房、收音机、姑娘等,这种能力从此在等级范畴内标示了权力的等级,而且每个人都可以追求”。

但是,苟生的人都不会意识到,在另一个更深的存在层面上,在你获取和拥有金钱的时候,你恰恰是它的奴隶。苟生的人失去了自己真实的个性,用德波的话来讲,就是苟生的人只有“伪个性”,“因为这种个性完完全全和这些物品一致,这些物品就代表了这种个性”。除了钱,你什么都没有;作为物的逻辑构式中的苟生,本身就是奴隶般的生活。

(本文节选自《革命的诗性:浪漫主义的话语风暴》,有删改)

本文来自微信公众号:南京大学出版社(ID:njupress),作者:南大社