扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Peter Brannen,翻译:药师,校对:芝麻塞牙缝儿、提子,题图来自:Unsplash

当我们把视线放大到世界乃至宇宙存亡的尺度,观察者效应似乎也会被同步放大——某种意义上,这种观点认为,我们至今仍然存在乃是一种偶然(而非基于某种类似宇宙环境动态平衡的必然,因为平衡很容易被偶然事件打破),否则也不会有“我们”来观察自身的存在。

但是个人的生存也是基于观察者效应吗?这个世界上每天有五万多人以各种方式离世,而这只是我们作为还活着的个体的观察。对于逝者而言,他的视线与世界随着生命湮灭,也就不存在任何讨论的空间了。秉承科学观念的人文学家会认为:正是对这般未来结局的恐惧,才催生出诸如转世的说法。因此,观察者效应并未因讨论对象的尺度变化而改变,之所以难以引起人的注意,只是因为我们还在。

——利维坦

© Video Hive

对于翱翔在欧洲上空的轰炸机飞行员来说,驾驶着飞机如老鹰捉小鸡般,能轻松地把城市化为齑粉,但这并非一份美差。即使他们将昔日喧嚷的街道变成呼啸的火海,死亡对他们来说也依然如影随形。实际上,能否驾着轰炸机活着凯旋变成了一件听天由命的事情。

当轰炸机的弹药悄无声息地从弹舱里落下时,从城市阴燃的阡陌残垣中,从化为焦炭的农田中,升腾起的炮弹所织就的火力网会使飞机如鸿毛般坠落。当新兵们目睹了死去飞行员留下的空床,他们的斗志在进入驾驶舱之前就已被消磨殆尽。

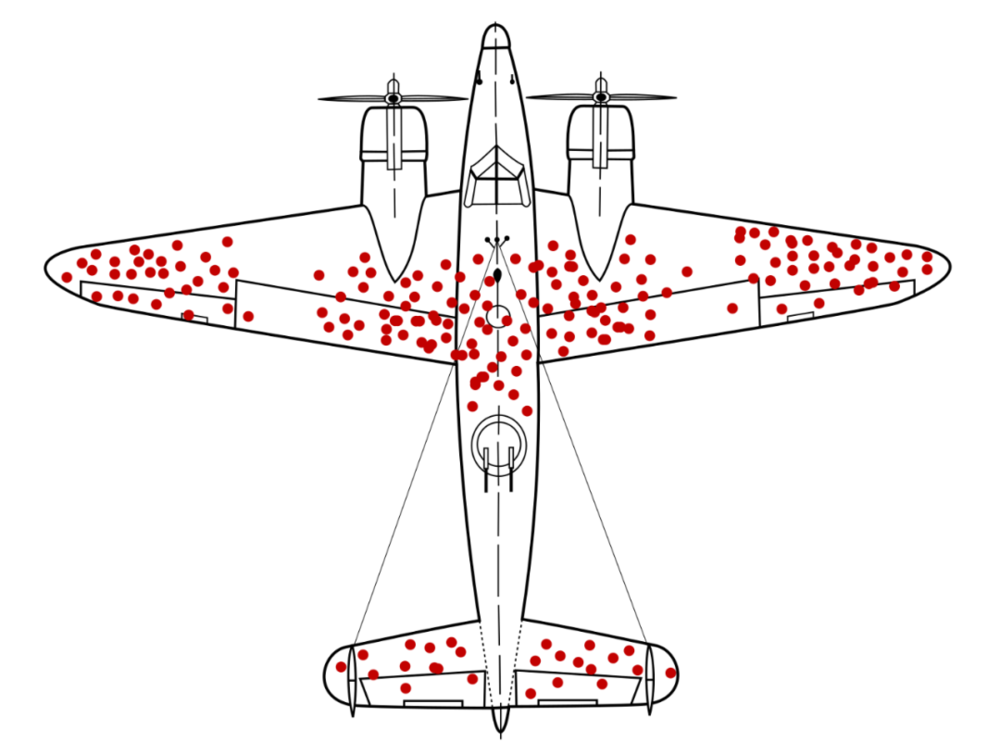

为了减少坠机损耗,盟军官员研究了飞机上弹孔的形状,找到易受攻击的部位,并用装甲进行加固。

© Wikimedia Commons

人们自然而然地认为轰炸机看似受子弹攻击最多的地方需要更多的装甲。但出生于匈牙利的数学家亚伯拉罕·沃尔德(Abraham Wald)和他在哥伦比亚大学统计研究小组的同事们却提出了一个新奇的、或许有悖于直觉的想法——不要保护飞机上受损坏最严重的地方,要给飞机上根本不受子弹攻击的地方提供更多的防御。

牛津大学人类未来研究所的高级研究员安德斯·桑德伯格(Anders Sandberg)认为:“你需要把装甲放在没有受到攻击的地方,因为在这些地方被击中的飞机不能返航,他们魂断蓝天了。”

这些弹孔并不能客观反映返航飞机可能被击中的地方,只能表明之后的观察者可能看到的东西。这就是所谓的观察者选择效应(observer selection effect,指的是观察者本身的存在会影响到所观察的事物,译者注),同样的偏见可能不仅适用于被击穿的飞机,也适用于万事万物。

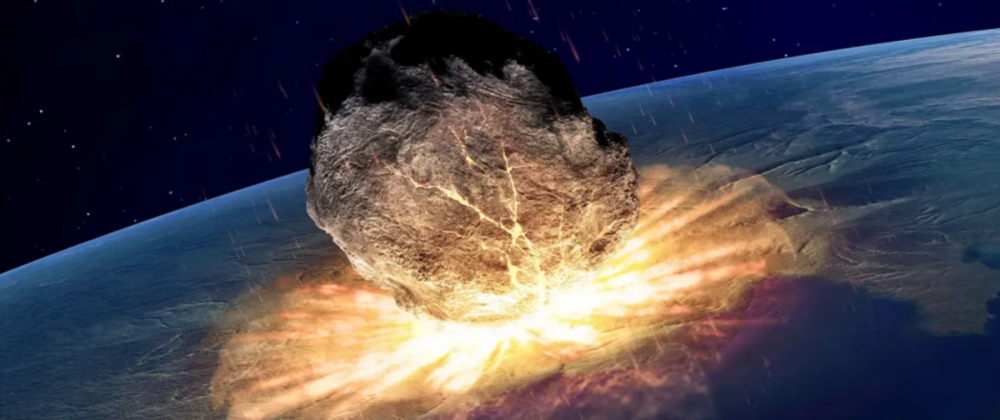

如果我们回顾地球的过去时,我们看到了什么类似的情况呢?毕竟在我们的星球上有过去十亿年间形成的直径100英里(约161公里)长的陨石坑,但不存在直径长达600英里(约966公里)的陨石坑。当然这么大的坑是不可能存在的。在拥有如此巨大陨石坑的星球上,也不会有人类存活,更遑论会在此思考这件事。

吊诡的是,真正巨大的陨石坑并不会出现在这个星球的表面,只是因为正在寻找它们的我们存活在这片土地上。就像返航的飞机只能反映仅有的幸存者一样,我们这个星球的历史也是如此。我们的存在正是证实了我们没有受到这些生存威胁。

地球大陆遭受陨石撞击的位置示意分布图。© www.lpi.usra.edu

桑德伯格说:“‘观察者选择效应’指的是,观察者所获得的数据在某种意义上依赖于他的存活,或者说他是作为观察者存在的。当我们将这一效应应用于自己的生存时,这变得既有趣又可怕。”

地球上的生物在没有致命干扰的情况下已经进化了数十亿年,这可谓是一个奇迹。虽然如此漫长且不间断的生存链看似不可能,但正如水之于鱼一般,这样的生存链是我们存活至今所必需的。然而直到最近我们才开始思考人类是如何发展到这一步的。

就像弹孔密布但安全返航的飞机一样,地球在经历了无数次近乎致命的打击中得以幸存。这里发生过火山爆发,出现过珠穆朗玛峰大小的超音速太空陨石的撞击,还经历过赤道地区都几乎冰天雪地的冰河时代。如果这些灾难再严重一点,我们就不会出现在这里了。

但正因如此,也不会有更严重的灾难出现过。

正如桑德伯格和共同作者尼克·博斯特罗姆(Nick Bostrom)及米兰·乔尔科维奇(Milan Ćirković)写道:“对诸如小行星/彗星撞击、超级火山爆发、超新星/伽马射线爆发等灾难的风险评估是基于对它们的观察频率。因此,地球上产生破坏或者灾难的频率与被观察记录的频率是不同的,前者是被系统性低估的。”

© Getty Images

也就是说,我们对未来的预测可能会被幸运的过去所蒙蔽。

回顾地球的历史,不仅不可能找到真正毁灭世界的陨石坑——甚至更奇怪的是,即使浩瀚宇宙中无数个类似于我们地球的行星无时无刻不在遭受这样的撞击,但是在地球上依然不可能发现相关撞击的岩石记录。潜在的风险,即使它们有非常大的概率存在,并且如达摩克里斯之剑一般高悬于我们头顶,依然在“人类阴影”的遮蔽下消失得“无影无踪”。

“如果核战争爆发,你就不会在活着的时候进行这方面的考量。”

“也许宇宙如暗黑森林般凶险,类地行星在以极高的频率被摧毁,”桑德伯格认为,“但如果宇宙足够大,且观察者正身处非常非常罕见的星球,他们所得到的流星撞击和灾难的记录,会让他们认为 ‘宇宙看起来相当安全!’但问题是,观察者的存在取决于他们非常非常幸运。他们实际上身处一个非常不安全的宇宙中,也许就在下周二他们就会收获一个‘糟糕的惊喜’。”

如果这是真的,这就可以解释为什么我们的射电望远镜只报道了与地球毗邻星系中的一片寂静。也许我们才是极端的异类,因一段近乎不可能的历史脱颖而出——所处星球,位于一个没有致命气态巨行星横冲直撞以及混乱的恒星系中;同时这段历史也充满了异常有利的意外,例如在地球历史的早期,一次灾难性的碰撞创造了一个神奇而庞大的卫星,稳定了地球的行星轨道,让复杂的生命得以繁衍。

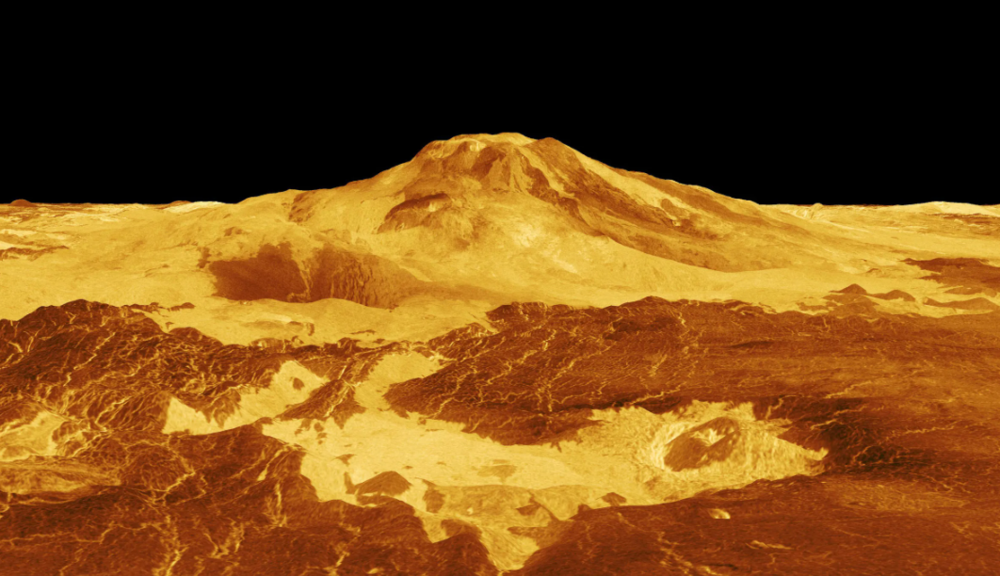

随着太阳系持续震荡,我们在某种程度上获得了适量的水来润滑板块迁移,从而结束剧烈的板块活动。这使得地球在数亿年间便获得了宜居的气候,并使之免受金星上曾发生过的灾难(7亿年前金星上也有着与地球类似的气候,但由于火山剧烈喷发等原因导致温室效应,使得水分全部蒸发,丧失了孕育生命的条件,译者注),但也没有过多的水会使地球成为了无生气的泽国。

© NASA

地球的历史告诉我们,一些看似人畜无害的东西比如一个曾短暂存在过的超大陆(远古时期地球上短暂形成过几次由各个大洲陆地汇聚形成的联合大陆,在大陆合并和分离的过程中会产生剧烈的板块运动,译者注),好几次几乎会毁掉这个世界,说明整个复杂的生命体系竟是如此脆弱。

我们不仅在一次次令人震惊的灾难中得以幸存,而且在此过程中,我们从未在这45亿年间以任何方式回到原点——尽管像海尔-波普(Hale-Bopp)彗星这种可能会毁灭地球的彗星一直诡异地与我们擦肩而过。也许这就是产生像我们这样的观察者所必需的运气——意味着在许多其他我们无法企及的地方,充斥着冷寂一片的气态行星和了无生息的固态行星。

1997年3月27日,海尔-波普彗星与地球擦肩而过。© Cosmic Pursuits

同样怪异的观察者选择效应不仅可以解释我们那段风平浪静得不可思议的远古历史,还可以在我们的近现代史中发挥作用。毕竟,正如我们无法在遍布陨石坑的行星上找到与我们类似的生命,我们也无法存在于一个被定居者亲手摧毁的星球上。

一

我们生活在一个核武器能结束一切的新世界中。半个多世纪以来,我们的世界不断面临着全面爆发核战争的威胁。但出于各种原因,核战争并未爆发。否则,你也不会读到这篇文章了。

也许你可以通过过去70年的核弹试验结果来推断全面核战争会带来怎样的浩劫。既然我们在这么长时间内都没有因为核战争让自己在地球上灭绝,那么我们有理由认为,核战争在未来任何时间点爆发可能性都接近于零。

桑德伯格说:“这听起来真的很不错,当然,你能做这种计算的前提是核战争并未爆发。”

© Gifer

要么是核战争真的不太能可能爆发,或者是某种更奇怪的东西在起着作用。考虑到观察者选择效应,到目前为止,我们在拥有核武器时代的生存威胁可能只意味着无法预知却又千钧一发的危险。也许大多数发展出有自我毁灭能力的文明都是如此。

我们观察到的过去从未发生核灾难,这并不能告诉我们它在未来发生的可能性。

“因此你可以设想我们身处一个每年发生核战争概率为50%的世界上。因此在第一年,有一半的世界受到核攻击。然后在第二年,另一半幸存的世界遭受攻击。未来若干年按照此规律进行。直到70年后——如果存在着足够大的平行宇宙,仍有一些幸存的观察者说‘嘿,我们看上去相当安全’,这是一件很可怕的事情。然而当核弹再一次在他们头顶呼啸而过时,他们依然会变得风声鹤唳。”桑德伯格说。

现代世界像一个更宏大的宇宙,可能比我们目前所经历过的要危险得多——正是因为我们还能存在。我们在过去从未观察到核灾难的发生并不能告诉我们未来核灾难发生的可能性。

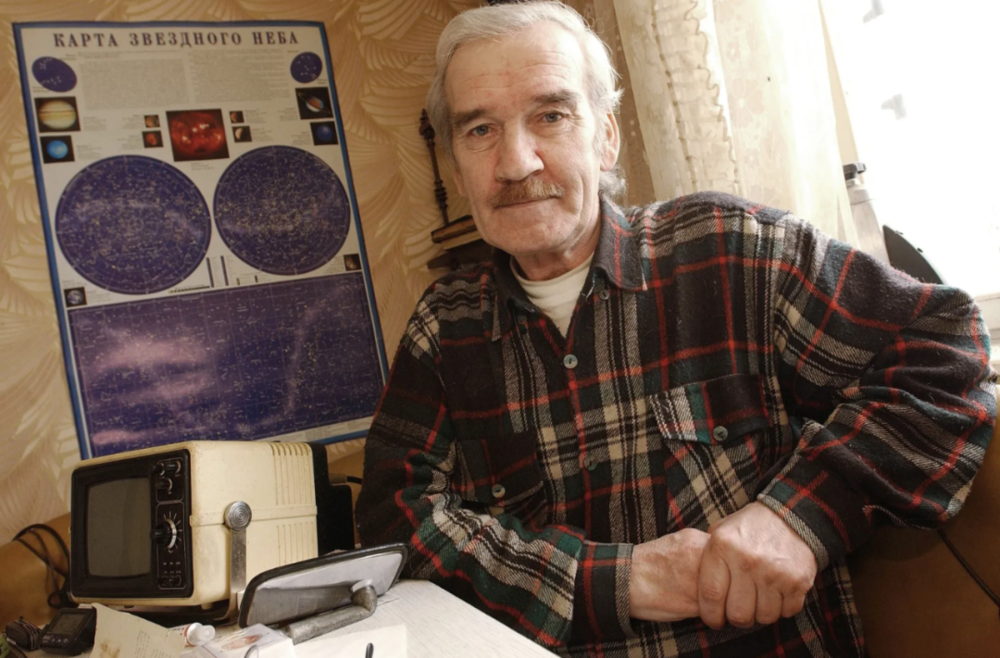

苏联军官斯坦尼斯拉夫·彼得罗夫阻止了一场可能爆发的核战争。© Scott Peterson/Getty Images

1983年9月26日,一位名叫斯坦尼斯拉夫·彼得罗夫(Stanislav Petrov)的苏联值班军官突然感到全身一软。他当时正在操作苏联对美国核导弹的预警系统,这时他的电脑在提示一件不可思议的事情发生了:高度可靠的探测系统检测到了来袭的核弹头。这是一波核打击并可可能造成人类文明的终结,也有可能是一次电脑故障。

“警报器尖声狂嚎,但我只在那里坐了几秒钟,盯着写着‘发射’字样的红色背光大屏幕,”彼得罗夫后来告诉BBC,“我所要做的一切就是去拿起电话与我们最高指挥官联系——但我动弹不得,我感觉自己坐在热油锅上……23分钟后,我便意识到什么也没有发生。如果那是一次真实的袭击预警,我应该早就感受到它的威力。我长舒一口气……他们很幸运,因为那天在值班的正好是我。”

1979年11月9日,美国国家安全顾问兹比格涅夫·布热津斯基(Zbigniew Brzezinski)醒来时,一名军事助理郑重地告知他了另一次全面的核打击,这次的打击来自苏联方面。当他准备打电话给总统建议发起反击时,布热津斯基决定不叫醒他的妻子,而是让她和其他人一样在梦乡中平静地死去。

片刻之后,布热津斯基意识到这是一场虚惊。

仅几个月后,一块仅价值46美分的微芯片又在美国的预警系统中造成了三次误报。1983年11月,美国及其盟友进行了一场名为“优秀射手83”(Able Archer 83)的极其逼真的军事演习,差点儿让苏联进行自卫应战。而这在当时并不被广为人知。

1966年1月17日,一架携带4枚氢弹的美军轰炸机在西班牙海岸坠毁,但未造成任何地缘政治影响。1962年10月27日,苏联在古巴击落一架美国间谍飞机,那时约翰·肯尼迪(John F. Kennedy)总统的顾问敦促他采取报复行动。肯尼迪并未采纳。但正如他的兄弟日后描写那些惨痛的时刻:“有一种感觉就像套在我们脖子上的绞索正在一点点收紧,在美国人的脖子上,在全人类的脖子上!而逃生的索桥也在一点点坍塌。”

两天前,当世界处于极端紧张状态,军队处于有史以来最高的战备水平时,一头熊爬上了明尼苏达州杜鲁斯市一个空军基地的围栏,误触了附近沃尔克菲尔德空军国民警卫队基地的警报,飞行员们以最快速度登上了核武器装备的战机。结果战机还没来得及起飞就被道路上疯狂疾驰的卡车拦截了。

1966年1月17日,携带4枚B28氢弹的美军B-52战略轰炸机与波音KC-135空中加油机在空中发生碰撞,B-52撘载的4枚氢弹2枚沉入海底,2枚随降落伞坠落到西班牙帕洛马勒斯的村庄农田处。© Al Dia News

“人类能够存在如此之久的深层原因可能正是因为我们还存在。”

但不知何故,这些在末日边缘疯狂试探的行为并没有蔓延到现实世界中。如果任何一件事成真,我们将不复存在。但如果核战争真的有极大发生的可能呢?如果事实如此,像我们这样避开世界末日的社会在统计上将会变成离群值,而且随着时间的推移,这一社会的存在需要越来越多奇妙的、小概率事件来维持。

但在一个足够大的宇宙中,这种情况(爆发毁灭整个文明的战争)是真实存在的。并且他们是唯一研究核外交历史的人。也许地球正是这些越来越罕见、越来越稀奇的行星之一,在人类拥有核武器的前72年得以幸存,并见证了诸多无法解释的奇迹。

三年前,当我首次与桑德伯格交谈时,他认为存在着这样一种可能——冷战期间这些千钧一发的时刻可能会让我们免于核武器造成的世界末日。每一个对于斯坦尼斯拉夫·彼得罗夫没有按下按钮而感到困惑的人背后都有另外99个毫不犹豫按下按钮的人。但对于那些悬浮于宇宙之中荒无人烟、支离破碎的星球而言,已经不会有任何生物再受到任何谴责了。

“我们或许应该看到更多的奇迹,”桑德伯格在首次谈话中对我说,“不仅仅是佩特罗夫,还有手机或其他东西的故障会拯救我们。随着时间的流逝,我们会见证越来越多这类奇妙事情的发生。”

但在那之后,他似乎改变了想法。将“观察者选择效应”纳入他的计算后,桑德伯格现在认为,我们过去死里逃生的经历或许实际上可以让我们放下心来。如果那些核冒险政策逐渐恶化并最终毁灭人类,那么那些在核武器时代得以幸存的人——就像我们——实际上应该在历史中鲜有经历这种擦枪走火的情况。

在回顾历史时,我们反而应该看到的是一段波澜不惊的时光,而没有古巴导弹危机(1962年苏联与美国在古巴海域进行军事对峙并险些造成核战争,译者注)这种耸人听闻的事件。那是因为与在末日边缘疯狂试探的世界相比,完全和平的世界会带来更好的结果(和更多的幸存者)。

平心而论,你更希望成为哪种人呢?是在100轮俄罗斯轮盘赌(俄罗斯轮盘赌是一种赌命游戏,在左轮手枪中放入一至多颗子弹,由游戏的参加者轮流把手枪对着自己的头,并扣动板机。具有极大的风险性,译者注)中幸存下来的人,还是一个从未拿起过枪的人呢?

二

但因为我们在过去经历过太多命悬一线的时刻,也许这些事从一开始并没有那么接近人类灭绝的靶心。而我们认为的那些飞机上险些击中要害的弹孔,不过是毫无伤害地击中在了机身上。或许彼得罗夫的存在意味着核冒险政策,甚至是核战争,并没有我们想象中那么危险。也许核战争并不会让所有人类从地球上蒸发,又或许存在这样的情况,第一轮核攻击并不会不可避免地导致双方重拳出击。否则从一开始彼得罗夫就不会离那个红色按钮那么近。

“我的合作作者觉得我的结论不够酷,”桑德伯格说,“我们这里的工作要求有时候有点疯狂。”

如果“观察者选择效应”的影响范围能够远至史前时期改变彗星杀手轨迹,近至影响我们当下的人类历史。或许这种奇异的偏差可以追溯到宇宙大爆炸之初。

加州大学圣克鲁斯分校的理论宇宙学家安东尼·阿吉雷(Anthony Aguirre)认为,宇宙已经存在如此之久这一事实,是“观察者选择效应”最非同寻常的产物。阿吉雷同时也是生命未来研究所的创始人——这是一个与桑德伯格建立的相似的组织——该组织致力于寻找在不久的将来人类可能面临的生存威胁,而伊隆·马斯克(Elon Musk)和已故的史蒂夫·霍金(Stephen Hawking)都是该组织的资深顾问。

“有一种不常被谈论的灾难……被称为‘真空衰变’(vacuum decay,一些科学家认为目前宇宙中的真空是‘伪真空’,实际上还存在着能级更低的‘真真空’,真空衰变就是目前的宇宙空间向“真真空”这一状态变化的趋势,一旦发生,整个宇宙将在短时间内土崩瓦解,一切归零。译者注)”,阿吉雷在他的办公室里神秘地说。就像阿吉雷解释的那样,这两个词代表了人类可以想象到的最危险和终结人类文明的灾难。

尽管宇宙的终结被普遍认为会在遥远的未来缓慢地发生——在短暂的春光后坠入永恒的黑暗,带来永恒和虚无,直到永远——但阿吉雷表示,宇宙也可能在任何时刻轰轰烈烈地终结。

© BGU Physics Department

“因为宇宙的空间中存在着大量的场,”他开始说明,“电磁场是其中最为常见的。电子场、质子场、希格斯场——它们无处不在。当我们说真空的时候,我们指的这些场都处于未激发状态。”

因此,一个单一电子就是电场的激发态,当我们清除所有电子时,场依然存在。我们称之为真空状态。但真空状态并不一定完全稳定,当你清除所有电子时,就可以得到这种状态,而这种状态下仍然带有一定的能量。而且,理论上这个能量可能有所变动。事实上,并没有特别充足的理由去证实我们所处的真空能量最低的真空态。实际上有很多合理的推测认为它并不是。

他开始紧张地笑起来。我并不知道他为何是这一表情,但接下来我明白了,一旦这一真空自发下降到某个新的能量值,现有的物理定律就会完全失效,我们所知宇宙就会走向终结。

“它一开始就像是宇宙中某个点状的事件,继而以光速扩张,毁掉这个星球中的一切,”阿吉雷说,“因此,一旦那个状态越过我们,我们就将处于拥有另一套物理定律的状态中,一个我们无法生存的状态。” (个人理解类似于《三体》中被二向箔二维化的太阳系,译者注)

这场耸人听闻的灾难不仅仅是学术上的空想,也不仅是边喝咖啡边悠闲地在黑板上推算出的产物。这种迷幻的转变可能发生在宇宙的婴儿期,因为物理定律是从宇宙大爆炸的原始火焰中凝练而成,而我们现在所熟知的基本力则是从更为奇特的形式结晶而成。

事实上,2012年,当全世界庆祝希格斯场的发现(通过希格斯玻色子)——半个世纪的理论得到了激动人心的验证——一些物理学家私下里悄悄认定希格斯玻色子看起来并不稳定,并且可能在未来的某一天毁灭宇宙。

“因此它可能是希格斯场,但也可能是物理学中其他场的任意组合,理论上,这些场可以过渡到其他的一些真空状态。”

如果这真的发生了,那么一切都将走向终结。而且几乎可以肯定,未来不会再有观察者存在了。

“但既然我们还存在,就可以合理推测,这个时间的尺度至少是数十亿年。但是也并没有非常充足的理由——好吧,”他停止了这个话题。

“因此,你可以提出不同的观点,”他说,“你也可以认为,如果它已经存在了数十亿年,那么它也会很容易地再存在万亿年、十亿年或是五亿年,所以我们不必过于忧虑,或者是……”

或者它可能就像人类存在于地球之前、不断与地球擦肩而过、但从未产生撞击的小行星,确保了我们能出现在这个星球上,但让我们对未来这样潜在的危险视而不见。正如观察者不会存在于迅速毁灭的世界中一样,他们也不会存在于迅速解体的宇宙中。不论世界的毁灭或宇宙的解体多么常见。

阿吉雷表示:“我们存在如此之久的根本原因是我们还活着。”

无数遭遇过无妄之灾的宇宙幽灵在我们谈话时的上空盘旋,就像饕餮盛宴上的骷髅——或者沉于英吉利海峡海底的飞机。

“因此,”我开始说,“存在着数十亿个适合生命存在的宇宙,但他们只是……”

“的确,他们只是存在得不够久。而我们所处的是其中存在足够长时间之一的宇宙……也许我们正生活在毁灭的边缘。就比如我们可能存在于这样的宇宙中,它能够产生生命并让他们思考宇宙存在长短的问题,但它是其中最短命的那个。而那将会是不太妙的情况。”

阿吉雷又开始笑了起来。如同桑德伯格所提到的那些神秘消失的足以横跨大陆的陨石坑一样,宇宙本身的终结可能在人类的阴影中隐现,直到现在还被我们的存在所控制。也许只有在一个几乎不可能的、持续了数十亿年的宇宙中醒来才有可能。

在大型强子对撞机运行的早期,这台庞然大物不断遭遇无穷无尽的技术难题与财政危机,一些研究者将这些飞来横祸称之为“反奇迹”,甚至半开玩笑半认真地提出,这是宇宙为了避免加速器成功运行导致世界毁灭进行的警告。

“我们不能排除这种可能,那就是五分钟前平行世界的我们可能已经死了。”

宇宙的存在允许人们产生一些非常奇怪的想法,这是一件令人兴奋的事情。

“你想穿过那片镜子感受一下全新的世界吗?”阿吉雷问我。【在刘易斯·卡罗尔所著的《爱丽丝镜中奇遇记》(著名的《爱丽丝梦游仙境》的姊妹篇)中,爱丽丝梦见自己穿过一面镜子,在新的世界开始了一段奇遇,译者注】

“乐意至极。”我回应道,并惊讶于我们居然还没这样做。

量子力学是一种非常成功而又奇妙非凡的微观物理学,它对于现实世界的预测精度几乎可以准确到小数点后任意位数。也就是说,量子力学能最好地从根本层面上描述世界是如何运转的。

在量子力学实验中,也是在20世纪中,一个最令人迷惑的实验结果证明,粒子似乎存在于一种“概率炼狱”中,它们可以同时存在于任意地方,却不会存在于特定的地方,且在顺时针和逆时针方向上同时进行量子自旋——直到它们被观测到。一旦这些粒子被检测到,这些可能性就会塌缩成一个符合逻辑的结果,观察者就会观测到某个特定的值。

对这种量子怪象的一种解释是,在某一观察行为中被排除的粒子,实际上可能会在另一个平行宇宙的分支中——一个跟我们所存在的宇宙差不多的地方。宇宙不仅在距离上是无限的,在本体论中它也可能存在着无限多个分支。这被称为量子力学的“多世界解释”。

同样,这是一个并不广为人知或深奥的理论。这是物理学家对于量子力学这一奇特世界所给出的最广为认同的解释之一。如果一场足以使宇宙毁灭的真空衰变大灾难降临,它将发生在这一奇特且真实存在的世界中。“有趣的是,关于这些真空衰变气泡形成的肇始,却是一个量子事件。”阿吉雷谈及终极灾难时表示。

也就是说,宇宙终结的自发启动这一事件是存在可能的——就像待在薛定谔的盒子中那只倒霉的小猫咪(在薛定谔的猫这一思想实验里,由于事件发生的随机性质,猫会处于生存与死亡的叠加态,译者注)—— 现实被分裂为两个版本,一切都将消失殆尽或一切都会安然无恙。鉴于我们可能是多元宇宙中无数世界中被不断分裂成不同状态的沧海一粟,阿吉雷想知道,当量子末日出现在我们面前时,我们是否能感受到虚空被扫除荡尽。

“那么,我们注意到什么了嘛?这是一个问题。”

如果观察者选择偏差适用于我们自己的生活,也许我们会一直被审视直至宇宙尽头。

“假设量子力学对于多重世界的解释是正确的,”阿吉雷说,“那么,两种境遇下的我们有一个已经不存在了,但我们会意识到这一点吗?另一种状态下的我们要继续活下去,就像没有任何事情发生一样。可以说,每时每刻的我们都不能排除另一个平行世界的我们在五分钟前已经死了。我无法排除这种可能。这就产生了一个有趣又难以解释的问题,这件事情是否一直在发生,只是我们从前从未注意而已。”

© Imgur

如果真如伊壁鸠鲁(Epicurus)所言,当我们存在时,死亡并不会来临;而当死亡来临时,我们本身也不复存在,也不会有任何感受(伊壁鸠鲁是古希腊著名的哲学家,他推崇死不足忧,福乐易求的享乐主义观点,译者注)。

也许我们只能主观地体验那些经过现实筛选出的平行宇宙的分支,那些并没有被真空衰变的泡沫不断抹去的分支。换句话说,宇宙每时每刻都在毁灭,我们只是幸运儿,对此毫无察觉。

但如果观察者选择偏差适用于像真空衰变这样的离奇的灾难,那么它似乎在主观上能够切断以死亡为终点的平行世界的分支。我开始回想起自己生死存亡的时刻,比如童年的一场车祸,一个醉酒的司机驾驶卡车与我妈的旅行车发生碰撞,卡车的保险杠撞碎了旅行车的后窗玻璃,与我的脑袋仅毫厘之差。我对那次车祸存在观察者偏见吗?毕竟,今天的我并不是诸多童年车祸中遇难的平行时空中的那一个。

我问道:“那不就意味着,在一个足够荒诞的世界里,你永远都不会死去?”

“因此,没有任何东西能延缓你的缓慢衰老,”他说,“但这是对暴毙的一种防御,你会发现自己很幸运地逃过一劫(总是会有某个平行空间中的你死于非命,也总是有平行空间中的你安然无恙)。但是任何可能会让你残疾或受伤的事物依然是存在的,以确保这是一场公平的游戏。”

© Pinterest

这是一种永恒的折磨,一个人凭借着主观的意识前行在不断变窄的时间线支流之中,在概率越来越低直至无限低的世界中得以存活,并最终得到永生。这一情形被称为量子永生,也叫量子地狱。

“量子永生是人类能有的最可怕想法之一,”牛津大学的桑德伯格说。这个话题甚至成为了物理学家的禁忌,因为他们认为这个话题的广泛传播可能会鼓励业余物理学家们勇敢地尝试俄罗斯轮盘赌。

“从大多数观察者的角度来看,尝试俄罗斯轮盘赌的人会死,”桑德伯格说。“但还是会有极少数的观察者认为自己异常幸运。但随着他不懈地赌博,幸存者的集合将变得越来越小。不过总会包含着一个平行世界的自己。”

在与阿吉雷谈论的过程中,我提及了他的同事,麻省理工学院的物理学家马克斯·泰格马克(Max Tegmark)近期发表评论称,如果这种主观的永生能被量子力学的多重世界原理所支持,那么我应该会比现在老很多。

“所以,如果我们真的寄希望于量子地狱以获得永生,那你能不能说,‘我恰巧发现自己正处于人生的前41.5年的概率很小吧,’或类似的话?我认为这取决于衡量方式,因为——现在(说得)越来越疯狂了——幻想这样的场景,你可能会有很多很多年轻的版本,他们正稳步地经历着淘汰,所以,这取决于你怎么算,在那种情况下你可能的确很年轻。”

“如果我们人类选择了自我毁灭,在宇宙的某个地方仍会有大量的生命,以及大量的人类。”

阿吉雷注意到了我的坐立难安,企图中止这些奇怪的话题,将话题引到我们熟知的领域。

“所以我认为这一切从根本上来说都是错误的,”他说道,“我将它看作归谬法(归谬法指先假设对方观点正确,再加以引申推导,最终得到一个极其荒谬的结论,通过反证法说明初始假设的错误,译者注),但并不清楚问题所在。”

事实上,如果我们不能被平行世界和观察者选择效应赋予永恒的生命,即使我的世界砰地一声终结,一切并没有完全消失——至少对于依然存在意识的观察者而言。

“宇宙确实很大,我敢说它是无限的,”他说,“因为在我看来如果(宇宙的)膨胀已经发生了,那么它将可能一直膨胀——甚至是永远膨胀。”他说他指的是这样一种理论,即我们的宇宙只是无数宇宙中的一个,是从永无止境的创世过程中被抽离出来的。永恒膨胀意味着无限的宇宙。如果宇宙是无穷尽的,那么就算我们从这个地球上消失,还是会有许多生命在宇宙的某个地方存在。还是会有很多人类……很多张三和李四坐在办公室里。

阿吉雷说得既愉快轻松又显得非常严肃。他的同事马克斯·泰格马克(Max Tegmark)估计,在一个无限的宇宙中,在距离我10^(10^29)米的位置有另一个完全相同的我。

“会有很多个自己呢。”

© Science News for Students

阿吉雷告诉我,他刚刚读完了《坚不可摧》(Unbroken)这本书,这本书讲述的是二战时期空军中尉路易斯·赞普林(Louis Zamperini)的故事。他驾驶的轰炸机在一次弹痕累累的战斗中奇迹般幸存,在这场战斗中10名参战的飞行员有8名丧生。赞普林在没有淡水的太平洋上漂流了一个半月,另一个飞行员在此期间丧生,他还在日本帝国两年之久的折磨下侥幸活了下来。

但是像赞普林这样的生存奇迹,告诉我们与其说是人类精神和坚忍不拔的胜利——尽管它确实在很大程度上表现了这一点——不如说是不计其数的美国士兵在类似情况下的牺牲来成就了这一部从统计学上来看不太可能的传记。

“显然大多数人在这种情况下都会死去,”阿吉雷谈到赞普林时表示,“但你在事后读到的只是幸存者的故事,因此这看上去似乎是一系列神奇的事件。”

也许我们生活在类似的赞普林宇宙中,我们的背后是无法被看见的破碎世界的阴影。如果我们只能在罕见又看似充满奇迹的世界中醒来——这是一个足够大的宇宙——我们对过去发生的所有奇迹都不应感到意外。

原文/www.theatlantic.com/science/archive/2018/03/human-existence-will-look-more-miraculous-the-longer-we-survive/554513/

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Peter Brannen,翻译:药师,校对:芝麻塞牙缝儿、提子