扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),讲者:袁源(上海纽约大学哲学助理教授,战争伦理研究者),策划:通通、挠挠,剪辑:fh,原文标题:《对很多士兵而言,杀人的恐惧,甚至胜过自己被杀的恐惧|袁源 一席第942位讲者》,题图来自:《西线无战事》

只有经历这样的转换,普通人才能直视战争的成本,从而审慎思考,我应不应该支持我的国家发动一场战争。

战争伦理与士兵的道德伤害

2022.09.25 厦门

大家好,我叫袁源,研究伦理学和政治哲学,尤其关注正义战争理论。

相信很多朋友和我一样,生活在相对和平安逸的社会里,从事着跟军事战争无关的职业。当战争在我们生活之外发生的时候,战士伤亡的新闻传到我们耳边,往往是不起眼的消息,我们很多时候也不会停下来想一想这场战争是不是正义的。

我有时候也会怀疑自己为什么会走上研究战争伦理的学术道路。我不喜欢看战争题材的电视电影,也不喜欢听别人滔滔不绝地谈论古今中外的著名战役。因为战争对我而言,只意味着无数人被连根拔起的人生:坍塌的日常生活、无尽的逃亡、永久的伤残和非自然的死亡。

但我也能够理解为什么有人对战争这样痴迷。如果你把战争看成是一场智力和体力的游戏,它在很多方面都是非常引人入胜的,比如战略和战术的设计、兵器发明上的创新、对人类各种生理极限的挑战。所以当一个国家要征兵的时候,总是有无数热血青年迫不及待地想要入伍。

然而真正的战争远比年轻人能够想象的残酷很多。无数的年轻人不仅没有在战火中成长为一个勇敢而睿智的人,反而被战争掠夺了最基本的身心健康。并且,如果一个人用尽血汗和才智投入了一场不正义的战争,这一切的努力还会成为一种罪孽。

前线士兵的道德伤害

我一开始进入战争伦理这个话题,其实很大程度上出于一种对士兵的同情,不仅是因为他们面对着极其贫乏的物资、严苛的自然条件、无时无刻的伤残、死亡的风险,更是因为他们肩负着一项可怕的任务,那就是杀人,以及由此而来的沉重的道德负担。

我们都知道,在所有社会,“不可杀人”是一条最深的道德禁忌,然而士兵的职责却是“杀人”。因为“不可杀人”在普通人心中根深蒂固,所以许多军人上了战场仍然无法克服这道道德禁令。

美国著名的军事历史学家S. L. A. Marshall根据二战后对士兵的采访,在1947年出版的《反战之人》中写到:二战中,战斗在前线的美国步兵有75%的人从未向敌人开过枪,即便他们面临威胁。对很多士兵而言,对杀人的恐惧,甚至胜过自己被杀的恐惧。

虽然后来学界对Marshall的这个具体数据提出一些质疑,但现实情况确实是,一个士兵往往需要经过大量的训练才敢杀人。一战中,有个士兵曾在日记里写下一个令人深思的细节:虽然我已经习惯隔着战壕射击敌人,但今天在休战的间隙,我刚好看到敌人在撒尿,这种人所共通的最基本的生理需求好像一下子点醒了我,让我意识到敌人跟我一样。面对一个在撒尿的人,我怎么也无法开枪。

然而,即便当一个士兵突破了杀人这一重道德禁忌,杀人仍然有可能在他们记忆中留下深重的道德阴影,即便他们在参与一场正义的自卫战争,即便他们坚信自己杀人的行为在道德上是站得住脚的。

抗日战争中,国军的飞行员张大飞向自己的女朋友齐邦媛描述了他经历的一次胜利:

前两天升空搜索敌机,正前方云缝中忽然出现了一架漆着红太阳的飞机,我清清楚楚地看见驾驶舱里那个人的脸,一脸惊恐,我来不及多想,只知道如果不先开枪,自己就死定了。回防至今,我忘不了那坠下飞机中的日本飞行员满脸惊恐的脸。

张大飞脑海里挥之不去的日本飞行员满是惊恐的脸,代表着军人普遍背负着的一种良心债,即便他们坚信自己是正义的。

但是如果说杀死敌人的良心债还可以诉诸战争的正义性来加以排遣,那另外一种杀戮往往带给士兵更加猛烈而且不可排遣的心理危机,那就是在战争中杀害平民。

请大家看这样一个真实的案例:

2010年阿富汗马尔迦郊外的一场枪战中,美军海军陆战队的一个小分队被困在了一个沟壑里,遭遇从一个土坯房里发出的猛烈的射击。在获取了队长的批准后,下士乔瑟夫·西安诺(Joseph Schiano)将火箭炮发射器举到肩头,瞄准土坯房开火,炸掉了大半个土坯房,解了小分队的围。

当尘埃落定后,美国士兵们听见嚎啕和呼叫,他们的翻译说对方想把伤亡者抬出来。当那些碎裂流血的尸体被拖出来以后,他们才意识到塔利班把妇女和儿童拉到了土坯房里作为人体挡箭牌。

据乔瑟夫的战友回忆,当时乔瑟夫只是一个人靠着墙,默默地无声哭泣。乔瑟夫退伍以后无法回归到正常的生活,夜里也常常受到噩梦的折磨。退伍的几个星期后,他开车撞上了电桩,死的时候才23岁。

▲ 乔瑟夫的葬礼

心理学家们把士兵所经历的这样一种特殊的心理创伤,叫做道德伤害。

道德伤害(Moral injury)是心理学家Jonathan Shay在上世纪90年代创造出来的,通常指一个人因为根本的道德信念被触犯、颠覆而感到内心的煎熬。一个人既可能作为道德受体(被冒犯、伤害的人),也可能作为道德主体(冒犯、伤害别人的人)而遭遇道德伤害。

心理学家提醒我们,道德伤害是一种非常严重的心理创伤,表现为长期的愤怒、愧疚、悲伤和麻木。它腐蚀了人的性情,蚕食着人的信任感,导致人的绝望、自杀甚至暴力倾向。

虽然每个人都有可能经历道德伤害,但是道德伤害是一个前线士兵几乎无法逃避的宿命。今天我想通过士兵的道德伤害这一现象,跟大家一起重新去探索战场上的杀戮与普通人的关系。

战场上的杀戮与我

回到乔瑟夫的故事,我想请大家进行一次换位思考。如果你是2010年跟战友一起被困在沟壑里的乔瑟夫,你会不会发射那一枚火箭炮?

很多人都会。

那你再想一想,当你看到那些碎裂的、流着鲜血的无辜平民的尸体时,你会不会跟乔瑟夫一样,感到一种锥心刺骨的内疚和痛苦?

很多人也会。

那我们再换个角度想一想,如果你不是乔瑟夫,而是一个普通的美国公民,远离战场,坐在自己舒适的沙发上,打开了当天的《哈芬登邮报》,读到乔瑟夫发射的火箭炮造成了妇女、儿童的伤亡。你会跟乔瑟夫一样感到一种长久的、强烈的内疚吗?

很多人都不会。即便他们有耐心读完这篇文章,也很快就可以放下这个故事,投入到生活常轨中去。只有乔瑟夫会走不出这次“错误的”杀戮,因此走向自我的毁灭。

也就是说,大家都相信“是乔瑟夫杀死了这些妇女和儿童“,最终碾碎了乔瑟夫的道德伤害和普通美国人民对这些杀戮的无感,都是建立在这一看似再明白不过的“事实”上。但我想说这件事并不那么简单。

在一个至关重要的意义上,乔瑟夫个人根本没有杀人,相反,是无数普通的美国公民通过乔瑟夫完成了这一次杀戮。当然乔瑟夫也是一个普通的美国公民,在这个意义上他也参与了这场杀戮。但是我想说,在杀人的道德责任上,扣动扳机的乔瑟夫,不应该承担的比那些坐在舒适的沙发上看报纸的美国人更多。

或许在你们听来,这是一个让人有点难以置信的说法。我想通过一个离日常生活更近的例子,来说明个人身份(personal capacity)和代理人身份(official capacity)的区别。

我们假设一个叫刘佳的人,是一个公司的CEO,代表公司向银行贷款了500万。就算最后经济形势出乎意料的糟糕,这笔钱造成了巨大的负担,刘佳也可以问心无愧。大家会接受,有还款责任的是公司,而不是刘佳个人。

虽然是她最终在贷款协议上签字,但她不是以个人的身份在行动,而是作为公司的代表,只具有有限的责任,是公司和公司的股东通过她向银行贷了款。

类似的,代表美国出现在阿富汗战场的乔瑟夫也只具有有限的责任。他的责任就是谨遵军法和命令,尽力在当时的条件下采取合理的武装行动。如果在不知情的情况下发射火箭炮是一个合理的决定,乔瑟夫对这一次的杀戮就不具有个人责任,而是美国和美国公民通过他完成了杀戮。

很多人可以接受刘佳代表公司向银行借款的时候,她个人没有借,但是却不能够接受当乔瑟夫代表美国杀人的时候,乔瑟夫个人没有杀人。

为什么我们的道德直觉在这两件事上不一样呢?最根本的原因是一种道德认知的习惯,那就是“冤有头,债有主”。当一个行为对他人造成了明显而直接的伤害时,我们总是希望能够找到一个清晰明确的、有血有肉的人来作为施害者承担责任,从而带给我们一种道德平衡感。

然而带给我们平衡感的认知方式不一定就是正确的认知方式。这样的认知方式会带来两个恶果,一是让士兵个人承担了本不该他承担的道德负担。

另一个更重要的后果是,它使得一个普通的美国公民能够在心理上与本国发动的战争,和这些战争所带来的鲜活的伤害,做出一个情感上的切割,让他们可以对这些战争保持一种视而不见的冷漠。

这种心理切割进一步导致普通公民漠不关心国家发动的战争,把脏活扔给别人做了,自己看不见,便可以假装岁月静好。而往往正是由于普通公民的冷漠,政客们才可以不停地做出不负责任的战争决定,而不必付出政治代价。

因此,在这里我想要呼吁人们对战争中的杀戮发生一种认知上的格式塔转换。

有关战争杀戮的“格式塔转换”

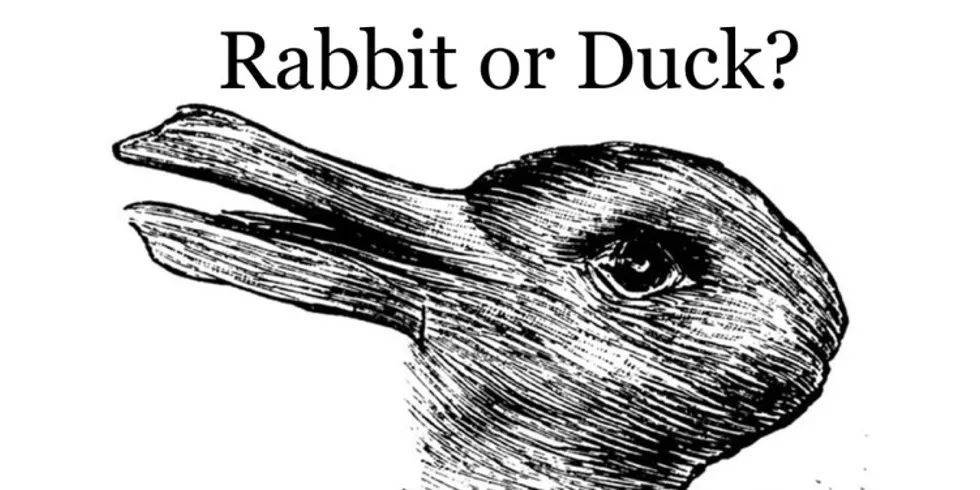

什么叫格式塔转换呢?请大家看这个著名的兔鸭图。

有的人看到说这明显是兔头,有的人说明显是鸭头,看到兔头的时候我们看不到鸭头,而看到鸭头的时候我们就看不到兔头。从看到鸭头过渡到看到兔头,或者相反,就是一种微小的格式塔转换。

在战争杀戮的问题上,我们也可以经历一次格式塔的转换。目前几乎所有人看见的都是士兵杀了人,而远离战场的普通公民没有杀人。

而我希望大家看到的是,当士兵谨遵具有合法性的军法和命令做出合理决定,而依然导致杀戮的时候,士兵个人根本没有杀人,而是士兵所代表的国家和人民,共同完成了这些杀戮。

我想举另一个跟战争或许更贴近的例子来说明,这样的格式塔的转换不仅是道德上必须的,也是可能的。

我们知道,英美法系下的很多国家在司法审判上采取的是陪审团制度。比如美国的刑法审判,往往由12个来自不同背景的普通公民组成陪审团,他们代表人民来判断被告是否有罪。如果根据所有的相关证据,这12个人全部同意对被告有罪这一点已经没有任何合理的疑虑(即“beyond reasonable doubt”),那被告就将被定罪。这就是没有合理疑虑原则。

目前法学界普遍认为,没有合理疑虑原则是一种证据原则——只要有一个陪审员对被告有罪这一点还有任何一点点合理的怀疑的话,就禁止对被告定罪。这是一种对被告的保护。

然而根据法学史家詹姆斯·维特曼的研究,这个原则在中世纪产生的时候,完全跟保护被告无关,它是为了保护陪审员的良心,所以它不是一种证据原则,而是一种道德安抚原则。

在中世纪的时候,如果一个人被定罪,他往往面临极其残酷的刑罚,比如说鞭打、断肢或者砍头。那时的人基本上都是基督徒,他们相信,如果一个陪审员把无辜的人判刑了,他死后也将遭到相应的报复,上帝会把类似的刑罚施加在他们身上,而且万劫不复。

所以当一个普通人被拉去做陪审员的时候,内心是无比恐惧的,即便他们根据目前的证据已经非常确信被告就是真正的罪犯,也会想到自己也有可能是错误的,为了避免这一点点危险,宁肯放掉一个真正的罪犯,这样就导致很多真正的凶手逍遥法外。

所以没有合理疑虑的原则在当时应运而生,它告诉陪审员,如果你扪心自问,你对被告有罪这一点已经不再有合理的怀疑,那你就可以坦荡地给他定罪。

维特曼指出,经过了几百年的时间,人们不断地内化了没有合理疑虑作为道德安抚原则的效力之后,陪审员才慢慢习惯了根据没有合理怀疑的原则将被告定罪,也就是说在司法审判上面,人们已经经历了这样的一种格式塔的转换。

当陪审员根据没有合理疑虑原则代表人民判断一个人的罪行的时候,只要他尽力了,即便错判,道德责任也完全不在陪审员身上,无论是道歉、赔偿还是良心上的包袱,所有公民共同来承担。

在战场杀戮上,我们应该经历同样的认知上的格式塔转换,士兵也应该享有相应的道德安抚原则。如果士兵谨遵具有道德合法性的军法和命令,做出了合理的选择而依然造成杀戮,那他们对这些杀戮没有个人责任。

在这里我想强调,只有在士兵谨遵具有道德合法性的军法和命令的条件下,才不必对自己造成的杀戮负个人责任。如果一个士兵是遵从了明显不正义的命令,比方像纳粹屠杀犹太人的命令,那他们只是一个大型的犯罪团伙的共谋,他们必须为自己的行为负责。

回到我为什么要提倡这样一种关于战争杀戮的认知格式塔的转变,主要有两个原因,一是士兵承受了碾压性的道德伤害,这对士兵是不公平的。只有经历了认知上的格式塔的转换,才能够真正消解士兵的道德伤害的认知依据,从根本上排除和预防前线士兵的道德伤害。

另外,只有所有人经历了这样的认知上的格式塔的转换,普通的公民才能真正直视他们的国家所发动的战争,直视战争真正的成本,正视战争带走的一个个鲜活的生命和无尽的伤痛,从而站在自己的位置上审慎地思考,我应不应该支持我的国家所发动的一场战争。

菲利普·川米勒(Felipe Tremillo)是美国的一个陆军中士,曾经参与了阿富汗战争。在阿富汗战场上,他和战友曾一起冲入普通平民的家中搜查他们是否藏有武器。

在一次搜索行为中,菲利普看到一个阿富汗小男孩一直站在一旁,惊慌地发抖,用悲伤愤怒的眼睛注视着他们的一举一动。虽然退役多年,菲利普还是不能忘记阿富汗小男孩的那一双眼睛。

在一次心理治疗中,咨询师建议菲利普假想给这个阿富汗小男孩写一封道歉信以缓解他内心的煎熬。但是这种措施最多只是治标而不治本的。

在我希望看到的世界中,不是菲利普一个人孤独地去进行心理治疗,而是他能够大声地、公开地向他的同胞们讲述,阿富汗战争对这样一个平民小孩而言究竟意味着什么。

在我所期盼的世界里,不是菲利普个人在写下一封永远不会投出的道歉信,而是美国公民能够真正地意识到阿富汗战争对这些无辜的平民带来的伤害,并且能够通过政府给予公开的道歉和合理的赔偿。

在我所期盼的世界里,不是菲利普一次又一次地在自己的记忆中不断地面对这个阿富汗小男孩的道德责问。而是他的同胞们跟他一起,站在阿富汗小男孩悲伤而愤怒的目光之下,坦诚地回答——我应不应该支持这一场战争。

何为正义战争

既然战争和我们每一个人相关,那我们都应该去思考,怎样的战争是正义的战争呢?

在日常的谈话中,我经常会遇到一种对战争的“去道德化”的论调。他们会说战争不过是帝王将相、国家之间争夺资源和权力的斗争,成王败寇而已,有什么正义可言。也有一句英语俗谚说,All is fair in love and war.(在战争和爱情中一切都是正义的)。

话虽然这样说,但我相信没有任何一个人是真正的战争道德虚无主义者。当一个不请自来的侵略者踹开一个人的家门,掠夺他的财产,威胁他的家人的生命的时候,我相信每一个人都会用道德的话语谴责侵略者的暴行。

也就是说我们每一个人的心中都有一把道德的天平,我们不仅用它来衡量日常生活中行为的善恶,也用它来衡量战争的正邪。

但是二者的不同可能在于,对一个普通人而言,衡量战争的正邪往往是一件更加困难的事情,因为交战的各方往往都会开动其巨大的国家机器,通过外交、媒体和选择性的信息投放,为自己的战争做道德辩护。但是面对强大的国家宣传机器,个人也并不是只能作为被动的应声虫而已。

在思考战争的正义性上面,我们不妨从哲学家们已有相对共识的一些基本原则出发。

原则一:正义的目的

第一个原则就是,正义的战争一定要有一个正义的目的(just cause)。托尔金说,“面临一个吞噬一切的破坏者,我们必须战斗,我不爱剑的锐利,我不爱弓的速度,我不爱战士的荣光,我只爱他们为之而战的东西”。那种我们已经深知战争可以带来的巨大灾害,依然决定应该为之而战的东西,就是战争的正义目的。

具体而言,什么样的目的能够成为战争的正义目的呢?人类的理解也发生过巨大的变化,尤其是在二战前后。我们不妨把二战之前的秩序称为旧秩序,把二战之后的秩序称为新秩序。

在二战前,旧秩序的基本逻辑是,一个国家可以以任何正义之名发动战争。两个国际法学者哈斯威和莎皮尔,在著作《反战之战》中收罗了从15世纪到二战前的400份宣战书,其中主权国家宣战的理由真的是五花八门,包括捍卫主权,捍卫真正的信仰,对方侵犯了我的继承权,对方破坏了国际势力的平衡,对方欠钱不还等等。

可能最让人傻眼的宣战书,是1492年的一则宣战书,当时即将成为神圣罗马帝国皇帝的马克斯威廉一世向法国国王乔奥斯八世宣战,他给出的理由是,乔奥斯八世拐走了他的妻子。

我们可以看出,在二战前的旧秩序当中,任何国家都可以以任何的正义之名宣战,这其实是一个鼓励和包容弱肉强食的世界。两次世界大战,其实正是这种逻辑的自然结果。

经过了两次世界大战的惨烈教训,主权国家最终放弃了这个旧秩序,而走向了一种新的秩序。新的秩序只允许两种正义的战争,一种是自卫,另外一种是有联合国授权的人道主义救援战。

新的战争秩序的最根本的逻辑就是和平,因为新秩序中只有自卫战争是允许的。如果没有侵略战争的话,那其实我们也不需要自卫战争,就应该是一个和平的世界。

新秩序相对于鼓励和包容弱肉强食的旧秩序而言,当然是一个道德上的进步,但是各种各样的道德疑团仍然存在。

比如有关自卫的问题。所有的自卫战争都是正义的吗?何时诉诸武力才算得上自卫呢?一定是要敌人的铁蹄已经踏入了我们的领土,还是说在敌人有入侵意图的时候,我们就可以先发制人?

进一步说,如果敌人连入侵意图都没有,但是它的武装力量、政治实力在发展壮大,这个时候我们可不可以以自卫为名而诉诸于自卫战争呢?

对于这些问题,我们可以进一步诉诸另外两条关于正义战争的基本原则来思考。

原则二:相称性(Proportionality)

其中一条原则叫做相称性,战争所实现的正面价值,应该要超过它将导致的负面结果。

如果我们从相称性的角度去思考,是不是所有的自卫战都是正义的?我们不妨想一个比较极端的例子。假设加拿大入侵美国,要求美国放弃抵抗,加入加拿大联邦。加拿大承诺美国并入加拿大后,所有的美国公民都将获得加拿大公民身份,享有包括投票权在内的一切公民权益,而且加拿大政府将给他们提供比目前美国政府所提供的、更好的社会福利,包括全民医保。在这样的条件下,美国应该武力反抗加拿大的入侵吗,尤其是如果加入加拿大完全无损美国人民的福祉,而自卫反击却会带来成千上万人的牺牲和巨大的经济代价?

这一假想案例当然并不实际,但是它的作用是让我们开始去打破关于“任何自卫战争都是神圣的”这样一个迷思。只要我们打破了这一点,我们就可以在每一个具体的情境下去衡量,在一次自卫战里,我们要付出的是什么,我们真正捍卫的又是什么,国家主权在人民的自由与幸福之外有什么价值。

原则三:必要性(necessity)

而另一条原则是必要性,只有在没有比战争危害更小的方式来实现正义的时候,我们才可以诉诸于战争。

如果从必要性的角度去思考,一场连对方入侵意图都还没有的预防战,我们不禁会去问,这样的战争真的是必要的吗?

当然,即便是这三条基本原则也不能够完全回答我们关于正义战争的所有的问题。

今天我在这里也并不是想要解答关于正义战争的所有问题,只是想给大家一把很简朴的尺子,让大家可以开始思考这些问题。我真正想要说服大家的是,关于战争正义的问题,不仅仅是政治家、法学家、哲学家、士兵们的问题,也是你我的问题。

无论旧秩序和新秩序有多大的不同,有一点上是一样的,那就是发动战争的权力最终还是落在了主权国家手中。当一个国家发动战争的时候,它是在代表人民做出决定。国家诉诸武力,依赖的是无数人民的血肉之躯,依赖的是纳税人提供的物质资源,依赖的是每一个普通公民以选票或者不以选票的方式所表达的民意。作为一个公民,当国家诉诸武力的时候,每个人都参与了暴力,战场上的杀戮是你我共同的杀戮。

有时候我们也许必须战斗,当那样的时候到来,希望每一个人都能在自己的位置上全力以赴,共同承担战争的血泪。但是有的时候,我们不应该诉诸武力,希望在那样的时候到来时,我们每一个人也能够站在自己的位置上发出反战的呼声。

在历史的洪流中,我们每个人的力量都只是一粒沙,但是聚沙成塔改变历史洪流的故事,在人类历史上从来也都不缺乏。

即便在某一个特定的时刻,我们作为沙尘的力量不足以改变历史前进的方向,但作为一粒会思考的、有行动能力的沙子,表达自己通过理性思考获得的判断,本身就是我们作为一粒沙的尊严。

谢谢大家。

本文图片由讲者提供

本文来自微信公众号:一席 (ID:yixiclub),讲者:袁源(上海纽约大学哲学助理教授,战争伦理研究者),策划:通通、挠挠,剪辑:fh