扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:nextquestion (ID:gh_2414d982daee),嘉宾:于宏波(UCSB心理与脑科学系助理教授),采编:立夏,审校:yunke,整理:Nora,原文标题:《追问专访 · 于宏波|道德如何塑造情感与群体生活?》,题图来自:视觉中国

道德是人类社会意识形态的重要组成。数千年来,哲学家、心理学家前赴后继地溯源道德,现如今,神经科学家也加入其中,一点点揭开它的本质。

在上一期中,华东师范大学心理与认知科学学院胡杨老师和我们分享了道德决策方面的研究,并留下了他的追问“人工智能体能否拥有道德?能否通过道德版的图灵测试?”带着这个问题,我们采访了加州大学圣芭芭拉分校的于宏波老师。

以下为具体内容(文字有精简)。

Q:请简单介绍一下您目前正在从事的研究。

我现在在加州大学圣芭芭拉分校的心理与脑科学系担任助理教授。我的团队主要有三个研究方向:第一个研究方向关注社会情感,如内疚、感激等。这里的核心问题是社会情感如何产生,这个“如何”包括社会因素和神经生理因素;

第二个是道德心理,例如人们如何理解责备与表扬;

第三个是我们团队比较新的一个方向,就是结合自然语言处理(natural language processing)和历史文本,研究道德和情感概念在历史长河中的演变。这个方法能帮助我们了解在同一个社会文化群体中,道德和情感如何受到重大历史事件和社会变革的影响;同时,我们也可以比较道德和情感在不同社会文化群体中的发展历程。

Q:您大学期间学的是物理学,研究生开始转向社会情感的研究,转变的初衷是什么?

本科选择物理一方面是为了完成儿时的一个心愿。我从初中开始接触到一些著名物理学家的生平传记(这要感谢我的母亲,在那段关键时期给我准备了不少这方面的书籍),比如牛顿、爱因斯坦、居里夫人、霍金等。那个时候觉得他们讨论的问题都非常宏大,比如黑洞是什么?宇宙的起源和终点是什么?时间旅行有没有可能?

这些“大问题”一直贯穿我整个中学时代,所以到高考报志愿的时候,我很自然地选择了物理学作为我的第一专业。另外,物理学可以给我思维方法上的训练,不管以后是继续从事科研,还是其他的工作,这种数学和逻辑上的训练都是有帮助的。

为什么又转向社会情感研究了呢?我在北京大学度过了四年的大学时光。北大的人文氛围非常浓厚,所以我进入大学以后,就越来越多地对人和社会的问题产生兴趣,潜移默化地我的研究方向也就偏向了人文和社会方向。

心理学提供了一个很好的交叉平台,它既是一门科学,方法上非常严谨,同时又关心人和社会的问题,因此你可以用非常科学的方法研究人文和社会问题。

我大二的时候进入周晓林老师的实验室,旁听了他们实验室的一些工作,自己也选修了心理学的核心课程,慢慢地就对心理学是什么样的一门科学,对它基本的思维方式等有了一些认识,所以等到选择读研读博的时候就自然而然地留在周老师的实验室,继续从事研究。

Q:您现在的研究方向之一是关于内疚感的产生。当个人违背道德规范时,为什么会产生内疚感?这种情绪产生的机制是怎样的?

这个问题非常好,当您问到人们违背道德的时候为什么会产生内疚,这是很有意思的提问方式,我们至少可以从两个角度或者两个层面回答“为什么”。我举个例子,比如我们看到一辆汽车在运行,我们会问为什么这辆车在运行。有两种方式去回答“为什么”:一是说这位司机要开车上班,所以车在运行;另外一个方式是说车的机械系统在运作,所以车在往前运动。前一个偏目的,后一个偏机制。

在心理学里,当大家要解释一个现象的时候,比如说内疚,通常也可以从这两方面去回答。一个是目的,或者说远因(distal cause),在心理学里人们通常会从演化心理学的角度进行解释。就是这个现象、行为或心理过程,对于个体或者说对于人类群体有什么演化上的、适应性上的优势。

从这个方面来解释内疚,既有一些理论上的考虑,也有一些实证研究。对于人类群体和个人,内疚的优势或者价值是什么?它的价值是让我们更适应群体生活。

在个人层面,当一个人做了违背道德的事情,那么这个人对于群体来说就是一个威胁。在远古时代,被群体抛弃的个体是很难在自然中生存的,所以为了保存自己,他仍然需要群体去重新接纳他(在现代社会,被群体抛弃的人要在社会上生存也是很艰难的)。他表现出内疚,以及与内疚相关的一些行为,比如道歉或做出补偿等,这样的表现会使得被他伤害的那一方以及更广泛的社会群体认为他还是一个接纳游戏规则的人,可以重新把他接纳到群体里。

所以,我们从演化角度或者从适应性角度可以给出这样一个解释:内疚这样的心理过程有助于个体在违背道德或伤害他人之后,做出适应性的行为反应,促进他重新被群体接纳。

在群体层面,如果这个群体有内疚这样的现象存在,那么整体来说,这个群体更可能成为一个团结的或者更有纠错能力的群体。在与其他群体的竞争中,这个群体更有可能生存下来。这是从适应性角度进行的解释。

另外一个就是近因(proximate cause)。个体违背道德的时候,什么样的认知和神经过程产生了当下的这种体验。这是您刚才提到的机制问题。我从研究生阶段就开始做一些相关的工作,但是说实话,我觉得到目前为止还没有一个特别满意的回答。

比如我研究生期间的工作,其主要目的或者说贡献是创设这样一个人际互动的情境,使得受试者在接近真实的社会互动中体验内疚情感,同时测量他们的大脑活动,观察哪些脑区的神经信号与被试的内疚状态有关。在十几年以前的认知神经科学领域,这叫做神经关联(neural correlate)。它说明某个心理现象和哪个大脑过程相关,但并不能解释这样的大脑活动如何造成了相应的心理过程和心理体验。它并不能解释内疚是怎么产生的,所以我觉得这个问题还是有点悬而未决。

我认为未来的研究,可能需要把内疚这样复杂的心理过程拆分成它的组成部分。比如,内疚可能来源于:第一,对受害者的同情或者共情;第二,对造成伤害的责任认知。

比如你看到一个人受伤,但这不是你造成的,这时你可能会产生共情,但这种情感从主观体验上是不同于内疚的。所以内疚似乎需要将共情和对自我责任的感知结合起来。这样的结合又如何产生了内疚体验,目前的研究好像还没有解决。所以这也可能是将来的一个研究方向。

Q:受害者的反应对这种内疚情感有怎样的影响?

细想起来,这是一个蛮复杂的问题。我们日常生活中都会有这种经验,比如你有意或无意伤害到了某个人,基于你的社会经验,你对对方的反应有一个预期。对方肯定会比较不高兴,同时你会对对方的情感强度也会有一个估计。对于不严重的伤害,通常你会预期对方会有小小不快,而大的伤害则会造成严重的不快。

我们可以想象这样一种情况,如果你给对方造成了一个不大的伤害,你预期对方的反应不会很强烈,但是对方跟你大吵大闹,这里就出现了预期与实际不匹配的情况(mismatch)——对方的情绪反应超过了你认为合理的范围。作为伤害方,你的内疚可能因为对方的过度反应而降低甚至消失。你甚至会产生与内疚性质相反的情绪,如愤怒。

反过来,如果你给对方一个比较大的伤害,你预期对方会非常不高兴,但是如果对方非常宽容,没有跟你计较,这时候你反而会更内疚。也就是说,对方实际的情绪反应和你对他的预期是否匹配,对内疚感的强弱也是有影响的。关于这个问题,周晓林老师的团队、特别是华东师范大学的高晓雪老师及合作者最近在NeuroImage杂志上发表了一项脑成像研究,非常细致地考察了伤害情境中,受害者态度如何影响伤害方的情感和行为。感兴趣的读者可以参考。

Q:听起来内疚是一种动态变化的情感?

对,像我刚才举的例子,你作为伤害方,到底是产生内疚还是产生愤怒,如果是产生内疚,你产生多强的内疚,这些其实是一个连续的体验,而不是0或1这种情况。而这种连续变化又取决于双方的相互预期。

这里会引申出一个很有意思的问题,就是当我们周遭的环境变了,比如到新的国家或者新的文化环境中生活,人与人之间的预期会不同于我固有的概念,那么这时候可能就会产生一些误会。我认为这在跨文化心理学的研究中是一个有意思的问题。

Q:不同历史文化对道德的定义有所不同,由此产生的情绪有哪些差异?

这既有生活经验上的例子,也有一些心理学上的研究。关于历史文化对情感的影响,我经常想到的一个例子是马克·吐温的小说《哈克贝利·费恩历险记》中的主人公哈克贝利和他的黑人好朋友吉姆。在美国南北战争之前,南方是蓄奴州,那时候很多南方黑人用各种方式逃到北方去,以获得自由之身。

在这个小说里,吉姆也想逃跑,哈克贝利就有点纠结:一方面出于对朋友的友爱和朴素的人人平等的道德观念,他认为应该帮朋友逃跑以获得自由;但另外一方面,在那个时代的道德观念当中,奴隶是奴隶主的私有财产,帮他逃跑相当于是破坏了私有财产,有点像偷盗。所以在哈克贝利的脑海里,这两个道德要求就产生了冲突,他内心非常纠结,不管怎么做,都会觉得很内疚。这对现在的我们来说是很难理解,因为现在的道德观念已与那时非常不同,但那时候的人真心地相信这样的道德观念。

心理学里也有不少研究考察社会文化对生活在其中的人们的情感有何影响。比如,斯坦福大学的Jeanne Tsai团队提出了一个很有影响力的概念,叫ideal affect。这个概念是说,各个社会文化中都有某一些情感被认为是好的、人们应该体验和表现出来的。与之相对的一个概念是actual affect,也就是人们实际体验的情感。

Tsai的团队通过一系列跨文化研究,得出了一些有意思的结论。比如说,ideal affect和actual affect往往并不一致。人们有的时候能意识到社会和周围的人希望他们在特定情境中体验或表现出某种情感,但他们并不一定真正有这样的情感体验。另外,文化的差异通常更多表现在ideal affect层面。比如他们发现,相比于东亚文化,北美文化推崇积极、乐观的情感;但人们实际体验的情感又是另一回事了。

Q:您是说可能北美文化中的人倾向于将情感表达出来,而东亚文化下的人可能更温和一些?

或者说在北美的文化背景下,积极的情感会被认为是好的,人们应该体验和表达更积极的情感。但是东亚文化不那么强调这一方面。我们不预期自己或者别人时时刻刻都应该是开心的。其实不仅是东亚,某些西欧文化也比北美文化更“严肃”,更关注负面的情感和体验。

比如有一项跨文化心理学研究,比较德国人和美国人安慰遭遇不幸的朋友时使用的语言。研究者发现,相比于英语文化,在德语文化下,人们会更强调和肯定负面情绪和不幸遭遇对人生的重要性。至于更深层的原因是什么,这个还没有特别多的研究,可能需要发掘更多的历史材料和历史数据,才能给出一个可能的解释。

为什么有些民族的文化不那么强调积极情绪?是不是因为他们经历过更多的苦难,或者说他们的生活环境更艰难呢?这些都是猜想,但是将来的研究有可能回答这些问题,特别是当我们能采用和分析更多的历史数据,比如说特定历史时期内,某个地区或国家所经历的自然灾害、战争和饥荒的频率及严重程度,或者某种宗教教派的流行程度。

历史和社会学研究经常会用到这类的数据,而近年来心理学家也注意到了这些历史数据的重要性,因为这些社会因素可能塑造了一代或几代人的心理。在这方面,哈佛大学的Joseph Henrich和斯坦福的Michele Gelfand等人做了很多非常前沿的工作,值得关注。我上边提到的我们团队的第三个研究方向,也是希望在这方面做点工作。

再举一个例子。近几年,跨文化心理学领域有一系列很火的研究,大家通常称之为“大米理论”。这是芝加哥大学的Thomas Talhelm与中国国内的一些合作者在中国做的一系列跨文化研究,它背后的基本假设是,水稻和小麦这两种作物,对种植它们的人类社会结构的要求是不同的。水稻需要更密集的人类合作,而小麦在这方面的要求则不那么高。几十代人浸润在这样不同的社会结构和文化中,导致我们今天可观察到的一些文化差异。

这一系列的研究考察了人们社会生活不同的方面,包括道德情感等。我们有时候会拿地域差异开一些小玩笑,但这些差异背后可能有深层的社会原因和规律。这也是我觉得心理学有魅力的地方之一——嬉笑怒骂的背后,都有学问。

Q:道德是个体的行为和心理,外在的道德行为会随情境变化,比如近朱者赤近墨,内在的心理结构是否也会发生变化呢?

您提到的“近朱者赤,近墨者黑”,和我最近的一项研究有点关系。我研究的核心问题就是,观察别人道德或不道德的行为,会不会影响我们自己的道德行为?

这个研究从属于社会心理学里一个很大的领域,叫社会从众(social conformity)。从众现象分两类,一类叫规范性从众(normative conformity),即出于社会压力,我选择了跟大众一致的选择,虽然我心里知道这是不对的,或者说大众的意见和选择并没有改变我的认知;

还有一类是信息性从众(informational conformity),当我自己也不确定应该选什么的时候,大众的选择会给我一些信息,或者说我认为大众的选择很有可能是有道理、有价值的。我们在网购的时候,一般会选好评比较多的选项,这就是一种信息性从众心理。

我的研究考察的是道德层面的从众性。当我观察一个道德高尚的人,我自己的行为会不会变得更道德?相反,如果我观察不道德的人,损人利己的行为看得多了,我之后的行为会不会也变得更损人利己?

在研究中,我们采用了一个道德决策任务,简单来说就是让受试者在自己的利益和他人的伤害之间做权衡。你想要获得更多的金钱收益,你就要给另外一个人更多的物理伤害,比如疼痛电击。受试者先做决策,作为他们本身道德倾向的一个测量(即前测)。

之后,一部分人观察一个道德高尚的人,这个人很少去伤害别人,即使牺牲自己的金钱,他也不愿去伤害别人。但另一部分受试者观察损人利己的人,就是经常选择最大化自己的金钱收益,而不管其他人的疼痛。在观察一段时间之后,这些受试者再次做出道德决策,以考察他们的道德倾向是否以及如何改变(即后测)。

从表面行为上看,我们确实看到了您刚才说的“近朱者赤,近墨者黑”这个现象。对于心理结构是否改变,我们是从这个人的道德价值的变化来回答这个问题的。在我们具体的情境中,决策者的主观价值有两个来源,一个是决策者能得到多少利益,那当然是越多越有价值;但同时决策者也要考虑对别人的伤害,那么伤害越多价值越低。

因为在我们的研究中,决策者能获得多少金钱收益,和需要给别人多少物理伤害,这两个因素是独立变化的,所以我们可以独立地考察,观察他人的道德和不道德行为,具体影响了哪一个因素。

这里就有两种可能性,或者说假设。比如我观察道德的行为后,我可能更关注他人所受的伤害,也有可能更不关心自己的金钱收益了,这两个都有可能。同样地,观察不道德的行为后,我更能更急于最大化我的金钱,或者更不关心对别人的伤害,这两种假设都会导致我们刚才看到的现象。

我们采用计算模型的方式证实——观察道德行为的那组受试者,他们在后测中更关注对他人的伤害;相反,观察不道德行为的那一组人,他们在后测中更多地关注自己的金钱收益。所以说,不仅仅是外表的行为发生了变化,实际上在道德价值的计算过程中,这两个因素的权重发生了变化。

Q:除个体道德以外,在集体中也存在道德。在集体中,可能会牺牲少数人的利益来保全大部分人的利益,这种道德决策是如何在大脑中加工的?

这可能会涉及我们经常说的一个概念——utilitarianism。这个概念被翻译为功利主义,我觉得有一点误导性。因为“功利”这个词在汉语中是一个稍有贬义的词,但utility其实是一个道德中性的概念,指利益、价值或者福祉。

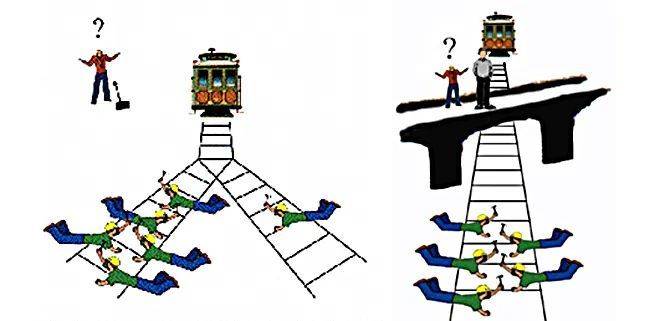

您刚才说的“集体中的道德”有两种情况,一种是由一个利益无关的决策者来决定牺牲掉哪一部分人的利益、保全哪部分人的利益。在这方面,已经有很多研究去考察决策者在面对这样的两难选择时的大脑和心理过程,何种过程更容易导致牺牲少数人的决策,何种过程更容易导致保全少数人的决策。之前的道德心理学和神经科学的研究,基本上是研究这类情境的。

▷ 图注:Trolley dilema/ WIRED 2008

对于决策者来说,牺牲少数人这个决策在理性算计和情感体验上是有冲突的。在这种情况下,决策者情感相关的大脑活动会阻止他们做出这样的行为。相反,在决策者做出这种利益最大化的选择时,负责理性算计和冲突控制的大脑区域有更强的活动,表明人们在这种情况下更多地采用利益权衡的心理过程做出决策。

这是以往大多数用道德两难情境去研究道德决策的研究范式。但您刚才提到集体的道德还不完全是这样的情境。这取决于由谁来做这个决定。如果说有一小群人决定牺牲自己保全大多数,那么这其实是另外一种非常不同的情境了。这种决定和我作为一个完全利益无关的第三方的决定,可能是非常不一样的,比如涉及自我牺牲这样的观念。而这方面的实证研究相对较少。

之所以如此,可能源于大众和很多心理学家对功利主义的理解上的一个误区,认为它就是利益最大化。但是有一个大家没太考虑的问题就是:最大化谁的利益,谁来做这个决定。如果大家看功利主义在哲学上的表述,会发现它除了利益最大化以外,还有一个重要的原则就是不偏私(impartiality)。

简单来说,如果你是一个决策者,那么不管你本人是在少数被牺牲的群体里,还是在大多数的既得利益群体里,你都能做出同样的牺牲少数人的决策,这个时候你才是真正的功利主义者。如果你仅仅在自己是既得利益者时,才说要牺牲少数人,而当你在少数被牺牲的群体里时,你就反对这样做,这就不是功利主义,而是自我中心主义,或者说机会主义。以往的心理学研究没有太关注到这方面。

我之前在牛津大学时的几个同事,从哲学理论出发,开发了一套测量工具——Oxford Utilitarianism Scale(牛津功利主义量表)。这个量表包含两个维度:一个维度叫工具性伤害(instrumental harm),测量的是人们在多大程度上认同牺牲少数来最大化更多人的利益这样的价值;另外一个叫不偏私的善举(impartial beneficence),测量的是人们在多大程度上对所有人(包括自己)的利益持一个一视同仁的态度。

比方说,当你有两个健康的肾脏的时候,你在多大程度上愿意把其中一个肾脏捐献给一个素不相识、但急需肾脏移植的人。这背后的逻辑是,通常我们有一个功能正常的肾脏就可以健康地生活了,捐献出一个肾脏对我生活的负面影响远远小于这个肾脏能给一个急需肾脏移植的人带来的好处。但我们又有多少人能做出这样的举措呢?

Q:作为外行人看来,道德并不稳定,对这样一个不恒定的测量目标,神经科学如何来研究它?

其实当我们说到人的心理、人的行为的时候,很少有东西是一直恒定的。这也是为什么相对来说,个人和人类社会是比较难定量化的对象。人的行为和情感的变异性大,同一个人在不同时间、不同环境,不同的人在相同的环境,同一个地区的人在不同的历史时期,所有这些都可能会发生变化。

但是我们能不能抽提出一个不变的规律?我们可以想象道德是一个机器,它有输入、有输出,不同历史时期或者不同文化的输入可能是不一样的,当然输出也不一样。但这个机器里的运作机制可能是一样的。

以语言为例,我们知道人类的语言非常多,但是人的学习能力尤其是新生儿学习语言的能力是非常强的。把他放到不同的文化或者不同的语言中,他都会很快习得语言。所以有语言学家把人类的语言习得比喻成这样一个机器,内部的逻辑和生物学基础是普世的,只不过输入不一样,输出自然也就不一样。

那么我们研究道德可不可以也做这样一个类比。比如我们刚才说的哈克贝利·费恩的例子,输入是在那个时期流行的道德观念,即奴隶是奴隶主的私人财产,这个机器的输出就是,如果我帮助别人的奴隶逃跑,我就破坏了这样一个道德准则,就会感到内疚。所以,可能一个普世的心理原则或机制是,当一个违背了自己认可的行为准则时,他/她就会产生内疚情感。当然,一个人认可什么道德原则,可能是因人而异、因时而异、因地而异,但违背了这个原则后产生的情感可能是一致的。

Q:这就是我们大脑内部处理这类道德冲突时的机制吗?

很有可能。比如我刚才也提到,别人没有达到我的预期的时候(不同的人,不同的社会,预期的内容可能是不一样的),我产生的情感,以及产生情感背后的神经过程是不是一致的呢?我觉得这是一个很值得研究的问题。

通过跨文化的研究,我们有可能部分地回答这个问题。当不同文化下的受试者经历不同的预期错位以后,他的大脑活动是不是类似的?产生的情感体验是不是类似的?这些是可以比较的。

Q:用神经科学来研究道德,现在是研究到了怎样的程度?

我觉得这个问题很难去估量,这个是一个开放性的问题。其实我觉得任何一个学科的探索都是没有止境的,只能说我们往前进步得越多,我们发现自己不知道的东西也就越多。

Q:其实现在大家不仅讨论人的道德,也在探讨人工智能的道德。在上一期的专访中胡杨老师就提到“人工智能体能否拥有道德?能否通过道德版的图灵测试?”对此您怎么看?

我自己的理解是,图灵测试本身是说,假设在一个房间里面有一台机器,外面的人通过一问一答的方式跟这个机器互动,无法分辨里面是人还是机器,就可以说这个机器或者人工智能(AI)有了跟人一样的智能。

那么,我理解的道德版图灵测试,就类似于这样一个情境:有一个AI在房间里,外面的人跟它进行社会互动,根据对方的道德反馈去判断里面到底是一个机器还是一个人。如果外面的人无法根据里边的反馈来分辨里边是人还是AI,可能在这个意义上,这个AI就具有了跟人一样的道德。

不过,“拥有”这个词其实是一个很模糊的概念。至少有两个意义上的“拥有道德”,一个是表现出(to appear)道德,另一种是就是(to be)道德。一个AI可以表现出跟人类完全一样的输出,但它可能并不具有人的这种道德相关的心理体验。

这可能更像是一个哲学问题了,我们的内在道德体验到底有多重要?我觉得这是一个当前非常有意思的哲学问题。Nicolas Bommarito有一本书专门从哲学上讨论这个问题,叫Inner Virtue,我觉得很有意思,对道德心理学研究很有启发。我也希望将来能从实证的角度对内在道德体验相关问题做一些研究。

来自@于宏波的追问:

马克思有句名言,说“哲学家只是解释世界,问题在于改变世界”。作为研究者,我们应不应该把我们获得的关于道德的知识应用到社会当中?这种应用本身是“道德”的吗?边界在哪里?

本文来自微信公众号:nextquestion (ID:gh_2414d982daee),嘉宾:于宏波(UCSB心理与脑科学系助理教授),采编:立夏,审校:yunke,整理:Nora