扫码打开虎嗅APP

出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 黄瓜汽水

编辑 、题图 | 渣渣郡

本文首发于虎嗅年轻内容公众号“那個NG”(ID:huxiu4youth)。在这里,我们呈现当下年轻人的面貌、故事和态度。

或许连上野千鹤子也没有想到,一次“卖书巡演”竟然在中文互联网掀起了一场关于女性主义的风暴。

三位北大女生站在漩涡中心。

我们无意于在整个互联网几轮口诛笔伐之后,再对任何人踩上一脚;也无意于声援支持任何人的立场。

如果能站在更宽广的维度观察,这场风暴的意义,或许是一场属于中国的女性思潮的序幕。

“北大宿舍聊天”系列在2022年3月更新第一期视频时,各大平台都频繁出现这三位毕业十年的北大女生的身影。

“存款、事业选择、婚姻、原生家庭”——这些本就在媒体世界的选题黑板上被反复书写的焦虑元素,加上“北大”的光环,让该系列第一期的播放量在B站就有290万,在全站排行榜最高达到了第77名。

评论区四面八方涌来的观众,拜服在高学历的光环之下:果然,北大的姐姐说话这么有逻辑;北大的姐姐头脑才能如此清醒;北大的姐姐拯救了我的焦虑和迷茫。

“一开始我只注意到了七位数,越往后看发现,价值远超七位数。”

“如果你和一个刚认识的人聊天很舒服自在,那么这个人的学识见识一定是超过你的。看了这三位的谈吐真实的感受到了。”

假设大众的头脑中对北大精英女性有一个模糊的形状,那这三位女生几乎完美还原了“在中国社会一路拼杀到塔尖的知识分子该有的样子”。

通透、高知、精英人设,让她们占据了巨大流量,通过B站获得了与启蒙全体东亚女性的盗火者普罗米修斯——上野千鹤子对谈的机会。

一开始,人们期待这群精英女性,可以在台上与上野千鹤子来上一场精彩的“中日女性知识分子”碰撞。

视频刚刚上线的时候,根据网传截图,她送给上野千鹤子的标签是“假如75岁奶奶说真话:恋爱和生孩子,做了总比不做好?”在那时,很多关注者就从标题中感受到了隐约的不适,似乎这与期待中的学术对谈不太一样。

点进视频之后,一开篇的问题就让人眉头紧锁。有网友吐槽,如此对话,不如直接去龙飞律师的直播间连麦,何苦在一个年迈的学者面前“丢脸”:

“选择不婚是因为被男性伤害过吗?还是因为原生家庭的影响?”

“是不是在女性主义内部,不结婚的女性主义者地位就更高一点?你们在观察我们这样结婚的人的时候,是不是总是觉得,我们在进行一种愚蠢的幸福?”

“学习了女性主义之后,是不是再也不会受到(来自男性的)伤害了?”

“上野老师也有恋爱脑的时候吗?”

当然,这次对谈本就是基于出版社和B站合作的推广内容,上野千鹤子早就在《始于极限》这本书中为她们提出的类似问题一一作答,但这种显得像是为了节目效果而做出的设问方式,让很多网友感到不满。

更让他们愤怒的是,这些问题正是最广大基本盘对女性主义的误解、污名和刻板印象。

如果是一个从未了解过女性主义、从未翻开过上野千鹤子著作、也从未系统学习过社会学基础知识的人,冷不丁把东亚最著名的女性主义者请到ta面前,或许ta真的会有这样的疑惑:女性主义者是不是都厌男?女性主义者婚育是不是就背叛了自己的学术信仰?

可北大三位女生不是普通群众。

有人对比了和上野千鹤子对话的另一位女性铃木凉美。同样是提问者,《始于极限》中的铃木凉美就深思熟虑得多。

关于女性主义者与男性、婚姻的关系,铃木凉美在书信中是这样聊起自己的困惑的:

“您也指出了男人是多么无趣,被比作‘阴沟’也是活该,却从未放弃与他们对话,这又是为什么呢?”

“您没有选择姑且为了方便而结婚,以消除种种不便,再在婚后保持自由,而是坚持不走进婚姻制度,不知您是不是还有什么其他的理由。”

上野千鹤子对铃木凉美的答疑,其实早就回答了全嘻嘻今天的疑问:女性主义者也可以拥有亲密关系,选择不婚也并非是个人的情史所致。

不结婚,是出于对婚姻制度本身的一种怀疑。“我无法忍受将性和爱置于权利和义务的关系之下,与拥有和被拥有的关系挂钩。”

男性并不是女性主义者的敌人。“我无意说‘反正男人已经无药可救了’。因为说‘男人没救了’或‘女人没救了’和说‘人没救了’一样,都是一种亵渎。人有可能是卑鄙狡猾的,但也可以是卓越崇高的。”

恋爱对女性主义者也是绝妙的身心体验。“我至今相信,恋爱是谈了比不谈好。因为在恋爱的游戏场上,人能够深入学习自己和他人。恋爱会帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。恋爱是斗争的平台,你要夺取对方的自我,并放弃自己的自我。”

进一步令人不适的,是在这场原本关乎于广大女性的对话中,她们不谈理论知识,不谈女性困境,反而在一味地寻求认可。

三位北大女生作为在主流社会已经全面取得胜利的精英女性,却反过来担忧自己在女性主义的时髦潮流中,因为“结婚”而坠入鄙视链底端。她们将自己称为“有瑕疵的女性主义者”,同时将终身不婚的上野千鹤子奉为“完美的女性主义者”,感慨自己当年选择进入婚姻是多么的“勇敢”。

于是,一场本该是对大众宣讲女性主义的课堂,变成了一幕表彰大会,她们对上野千鹤子诉说自己走进婚育的心路,希望得到赞扬与夸奖。这是一种典型的优等生症候。

就像小时候班里总有几个好学生,为了小红花挺直腰板,把手举得高高的,吸引所有人的目光,只为获得老师的点头认可。

然而她们幻想中的强弱倒置是荒谬的。

相比终身不婚的女性主义者,选择婚育本身就是主流选择;其次女性主义并没有高贵与低贱、完美与瑕疵之分。自然也就不存在北大女生理解中的,只要我刷遍了女性主义理论的题库,我就能血条拉满,防御来自男性的所有伤害。

“女性主义是一个自我申报的概念。自称女性主义者的人就是女性主义者,女性主义不存在正确和错误之分......没有异端审判,也没有除名。女性主义也不是什么智能的机器,只要把问题塞进去,它就会把答案吐出来。”

在社会中已经是碾压型的强者,却不小心在性别潮流中变成了弱者,于是向一个更强的权威寻求庇护。这是她们拧巴的根源,也是大众愤怒的导火索。

分辨出精英女性“求认可”的心理动机,我们就看到了“恐弱”。

如果这次翻车有意义的话,那就是全嘻嘻作为一个女性主义的全新研究案例,在某种形式上献祭了自己,让大众发现了一件事:一部分精英女性太怕输了。

恐弱心理的源头可以追溯到童年。

一个湘西的小镇女孩,从小妈妈就告诉她“这条街的所有人都比我们家有钱,我们家是最穷的,所以你一定要好好读书”。中学的时候,妈妈带着她坐了24小时的绿皮火车,住在廉价旅馆里,吃着米饭配老干妈,只为了参观一眼北京的好大学。这些体验,恐怕对所有出身不够好的女孩来说都不陌生。你必须在所有场合里绷紧自己的精神,用竞争心态甩掉一个又一个操场的人。

全嘻嘻自己也在曾经的视频中说过,这是一种“好像一不努力,我就会被淹死”的危机感。

如果你也来自相似的原生家庭,你一定能够理解全嘻嘻的恐惧与不安。如果连父母的爱都是有条件的,那么就意味着这个世界上的所有奖品,都必须用手指上的硬茧才能换来。

翻阅她的视频,会被一股巨大的精英焦虑感笼罩,每一个标签都贴得恰到好处,每一段金句都精雕细琢。一个从未被甩出领奖台的三好学生,身后总有一只无形的黑狗在追着她跑,无止无休。

这也是为什么她在对谈中坦白,她无法接受自己三十岁回老家还要被人质疑“为什么不结婚”,这句质疑的后半句或许是:“你都这么优秀了,为什么还是嫁不出去?”

于是结婚被纳入了精英人生的绩效考核系统之中。顶级学历已经有了,那么一百分的婚姻也要有。婚姻是无数考核指标中的一项,绝对不能交白卷。所以不断去相亲,去筛选。

所以上野千鹤子温柔地指出了她的症结:“那时你其实喜欢的是婚姻,而不是男人吧。”

恐弱的具象表现,就是不喊疼。女性总是认定自己无权称伤痛为伤痛,这种自虐也自尊正是女性的阿喀琉斯之踵。

哪怕在婚姻中感受到了结构性不公,也绝不会低头承认,反而会自谦地称其为“看上去有些愚蠢的幸福”。

弱者的苦难被轻易瓦解,强者总想竭力证明自己不会重复坠入同样的窠臼。

就像全嘻嘻认为父母婚姻不幸,是因为他们自身的“不够努力”导致的,而自己这么努力,一定也可以在婚姻这场考试中拿到最高分。弱者的不幸要从自身找原因,强者绝对不会踩进前人的坑里。

这倒不是什么罕见的心态。总有精英女性秉持着高度实用主义的心态进行婚育抉择:如果我们不能改变父权制的游戏规则,那为什么不能改变自己赢得比赛呢?

但在异性恋婚姻制度下,根本存在所谓的强者和赢家。大家都是结构性受害者,并不能靠个人努力改变大环境的险恶。

“不愿被称为受害者,无法忍受自己是弱者,这种心态叫‘恐弱’。这是精英女性经常陷入的一种心态。和恐同一样,恐弱也是因为自己身上有软弱的部分,所以才格外激烈地进行审查和排斥,对软弱表现出强烈的厌恶。没有什么比‘自我决定’更能满足精英女性的强烈自负,也没有什么比这四个字更能让精英女性远离女性主义。”

人们无法理解,为什么已经是全中国学历最高的女性,却还是困在旧制度里转圈,在一间狭小的黑屋子里焦虑地踱步。

这让人想到亦舒的小说。喜宝第一次去勖聪慧家里时,对方告诉她:女孩子最好的嫁妆是一张名校文凭,千万别靠它吃饭,否则也还是苦死。带着它嫁人,夫家不敢欺侮有学历的媳妇。

时间流转,有些规则似乎还是没改变。总有人要把世俗意义的幸福全部拿到手,有了很多很多的钱之后,还要告诉全世界自己获得了很多很多的爱。上野千鹤子在《厌女》中提及,学业分数、女性分数、被女人接受的分数,这三者的关系总是扭曲的。女人的世界被这数种尺度分离隔断了。

钱可以量化,可以变成一纸工资条。

爱和幸福这些飘渺的东西无法被量化,但总有人能想办法量化它。

铃木凉美在书信中吐槽过东亚女性的这种冥顽不化的信仰:很多女性想当社长,也想当社长夫人,在这两种选择中间踌躇犹豫。

“她们身披浪漫爱意识形态的余香,带着男权的伤痕,捧着老一辈交到她们手中的尊严,还有自己决定自身价值的自由,但她们一样都不舍得抛弃,只得东奔西跑,手足无措。”

怕输和恐弱,只是更宏大的女性议题的冰山一角。

揭开恐弱的下一环,就是不可避免的厌女症。

比起男性明晃晃的厌女症,女性的自我厌恶更隐蔽幽微,像是一种历史悠久的诅咒。

在上野千鹤子后续和戴锦华的对谈中,两位真正的女性主义学者都提及了这种隐藏的症候。

在传统的父权制性别二元论中,男女两性的位置是不对称的:社会秩序的权力主体是男性。无论是男人还是女人,都需要通过男人的认同来“成为”自己的性别身份。

我们在这样的厌女环境中长大,在无意识中无限认同父权。比如“一个女孩长得这么丑,书再读得不好,可怎么办呢?”

戴锦华就听到过如此的声音,以至于她一直和这种心理做对抗。“这种变形的恐弱使我自身的女性身体经验和生命经验被自我压抑。在四五十岁以后我就不愿意和大家坦白这件事,因为会被人说很造作,但其实我的成长经历是一种巨大的自卑。一种极大的自我厌弃,自我否定的力量,但是同时这也是我去努力,去工作,去读书的力量。”

而全嘻嘻在过往视频中展示出来“我和普通女性不同”的状态,实际上是在回避自己厌女症的隐藏面。普通底层女性遇到的普遍难题都被我轻松克服了,这就证明了我战胜了所有人:生产后5天内就能回公司上班、卡上七位数的存款、不需要背负生育后的焦虑和劳务,等等。

正如年轻女性对“大女主叙事”的痴迷和崇拜,本质上就是在迷恋一种“成为男人”的人生路径。甚至都不需要父权介入,女性群体内部就分化出来三六九等,最高级的是大女主,最低级的是婚驴。“对在经济上获得独立、走向更高的社会阶层的向往,是一条资本主义为男性设定的成功路径。”

上野千鹤子在《厌女》中提及过这种案例,此类厌女的方式就是把自己当作女性群体中的“例外”,将除自己以外的其他普通女性“他者化”,从而成功地把厌女症转嫁出去。

其中一种策略,就是成为特权精英女人,被男人当作“名誉男人”来对待,即成为一个“女强人”。简而言之,女性厌女的后续行为,就是渴望成为一个男性。我如此强大,以至于我可以体面地原谅丈夫试图购买性服务,用契约购买婆婆照顾家庭的劳动力。

全嘻嘻之所以可以获得家务劳动的豁免权,是将这份自由建立在对婆婆妈妈、以及更底层的女性的剥削之上。

这就不可避免地导向了阶级问题。

上野千鹤子在和戴锦华的对谈中提及:中国的城市女性可以雇佣农村女性来照顾家事,使精英女性实现家庭和工作的平衡。女性群体内部一直存在着剥削关系。

就像我们今天可以在互联网自由地讨论这场对话,已经建立在“我们是既得利益者”的基础之上。

更多的“不在场的女性”,那些承担外包家务服务的女性、生活在乡村的女性、没有婚育自由选择权的女性、遭受家庭暴力却无法逃脱的女性、被有形或无形的链子拴住的女性们。她们都没有“向下的自由”,她们甚至不知道这场对话的发生与结束。她们的哭声与痛苦,才是女性主义的天平应该倾斜的方向。

在漫天飞扬的指责声中,大众似乎不敢相信,北大毕业的高知对女性主义的认知如此浅薄。

但事实上,女性主义从来都不是靠书本和做题堆砌出来的学问,它是一种自由生发出来的感受:当你第一次感受到性别分配的不公,当你第一次为发生在自己身上的歧视感到不适时,你个人的女性主义就诞生了。

它是关中平原上的刘小样在灶台边的思考,初二辍学的她没有读过女性主义著作,但她却比北大女生更懂得“我宁可痛苦,也不要麻木”。

我们无法要求一个在这套系统中大获全胜的人,脱离这套系统去思考问题。

其实异性恋婚姻与女性主义之间的不自洽与不协调,是这次对谈更值得被拿出来讨论的现象。

简而言之,我是一名女性主义者,如果我选择走入婚育,最后会面临怎样的矛盾心理?

这样的自省与反思,在去年那篇刷屏的文章《成为女性主义者,有什么用?》中,学者刘亦瓦早已自我剖析过了。她们沉浸在女性理论的乌托邦之中,走出书房却要一头扎进厨房的柴米油盐里,巨大的荒谬感撕扯着这些学者们。

“这一切有时候会让我产生一种荒谬感。学性别研究的女性在理论层面批判父权社会,但是在生活里她们是什么样的呢?学过女性主义之后,女儿、妻子、母亲这些身份会变得不一样吗?难道女性主义者就必须要拒绝这些身份吗?”

已婚女性是父权制的帮凶吗?已婚女性还有资格加入女性主义的讨论吗?

“直到孩子两岁,我都一直隐婚隐育。我似乎对于自己结婚生子感到羞耻,觉得自己违背了女性主义理想。怀孕那段时间,我挺着孕肚去听过一次讲座。进场时有些听众盯着我看,更确切地说是盯着我的肚子看。”

“我选择了和最受鄙视的直男结婚生子,这在鄙视链顶端的人眼里,大概算是自甘堕落外加自找苦吃。”

在刘亦瓦的文章刷屏之后,一大批和她感同身受的女性站出来。不管是学者还是普通人。

为什么我们学习了各种女性理论,反复熟读恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》,明知婚姻是一场对女性的剥削,却还是义无反顾地走向火坑?

这种困惑弥漫在年轻女性的脑海里,没有人站出来解答。

用一句网络很流行的俗语形容,就是“真正的英雄主义,是看透了男性的本质,却仍然选择爱上男性”。曾经有不少年轻女孩向我大吐苦水:如果我的性取向是女生就好了,可我的生理却还是不由自主地喜欢男性。在不远处等待着的异性恋婚姻,似乎变成了一种命中注定的苦难,既恐惧又忍不住靠近。

其实上野千鹤子在书中的话,可以抚慰许多犹豫彷徨的年轻女性,以及许多选择了婚育的女性主义者。包括全嘻嘻关于“有瑕疵的女性主义者”的怯懦与不自信。

“置身于这种结构,女性当然会最大限度利用手头的资源维持生存,岂能责怪。我甚至觉得,那些嚷嚷着‘想当家庭主妇’的姑娘也不是在开倒车,而是出于自身利益做出了选择。把这个选择翻译成大白话就是,她们一点都不想要全心全意相夫教子的人生,只不过是在利用社会性别术语粉饰‘我想要远离竞争社会。过上舒适生活’这个(男人无法选择)的选项罢了。”

所以,我们全盘否定这期视频,对全嘻嘻猛火开炮,就占据了讨论的制高点了吗?

其实这场对话本应有更大的价值。

那些看上去“不高明的”“愚蠢幼稚的”提问,后续掀起的关于女性主义的浪花,是比这次商业合作有意义得多的东西。

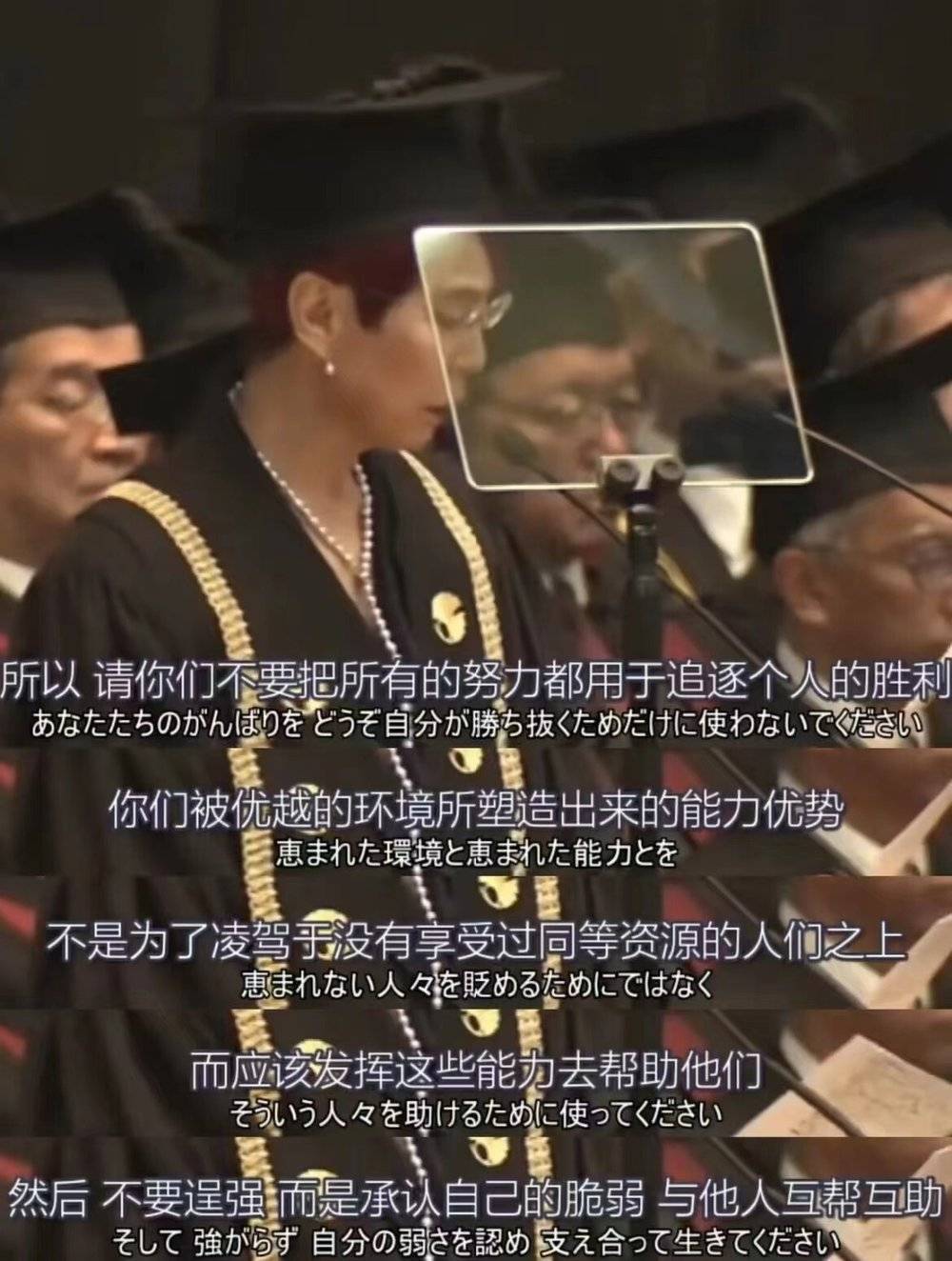

如果你把视频进度条拉到最后,你会被上野千鹤子的温柔力量震撼。从个人的角度看,她作为一名75岁的学者,并没有对三位北大女生的提问感到不满或不悦,她用最大的共情与同理心,和这三位女生进行着平等的对话。她真诚地希望这三位女性获得自洽的力量,走出自说自话的困境。

她如水一般平静却强有力的叙述,让人的眼泪瞬间瓦解。尤其是那段关于“母女关系”的话,让人无法抑制内心的汹涌。这恐怕是所有女性一生中要面临的最激烈的内心战争,女儿作为母亲最激烈的批判者,我们一生厌恶成为母亲,却也无限同情母亲的苦难,愤怒着发生在母亲身上的不公。

“母亲会一点点变成弱者,从强者慢慢变成弱者的过程中,母女关系也会发生变化。我还是由衷希望,父母能长寿一点。只要长寿,双方就一定有机会重新邂逅。放下‘母亲’身段的一个女人,和不再是‘女儿’的另一个成熟女人,也许可以重新连接,认识到双方的差异,互相认可,要是迎来这样的时刻就好了。”

只有女性和女性的对话,才能产生这样动人的时刻。只有她们明白其中的愤怒、眼泪和痛苦。

大众猛烈批判三位北大女生,急不可耐给她们扣上“婚驴”的帽子,却忽视了她们的症结与困境,忘记了我们都处于同一个父权制度结构之中。

在这套系统之下,人人都在无形之中成为了厌女文化的推手。只关心如何定义她们,却不关心她们为何成为这样,又是什么样的体制与环境卡住了她们的喉咙。

在理性的声音越来越匮乏的时候,标签化一个客体,是最不需要经过思考的选择。

审查、批判、定罪——我们无意于无限次重复这样乏味的循环。

所谓的翻车,从更宽广的角度观察,或许是启蒙新一轮女性思潮的火苗:

它促使我们思考,中国女性究竟需要怎样的女性主义。我们在向前摸索的路上,是否忘记了最该讨论的问题,急于在内部分化出新的等级制度,却忽视了千百年来束缚女性的那条隐形的绳索。