扫码打开虎嗅APP

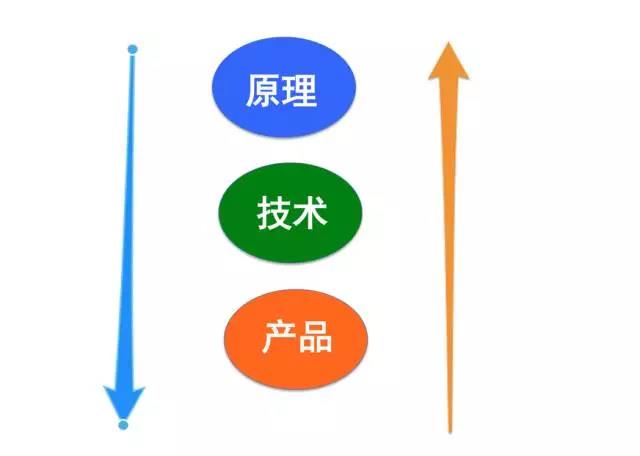

虎嗅注:本文是北京大学国家发展研究院朗润讲座教授周其仁于1月13日受腾云智库邀请在腾讯学院做的一个内部分享,主题就是——创新上下行。周其仁认为,原理、技术、产品构成了创新的三个环节,并形成一个往复运动的闭环。

那么,什么是创新上下行呢?周其仁认为,从需要的产品出发,往上走去寻找技术,没有现成技术就发明,再向上琢磨什么道理、什么原理,最后推动原理级的科学发现。往下走从好奇出发,或“为科学而科学”,还根本不知道有没有用、能不能用,先把原理级思维拿出来,然后发明能应用的技术,最后做成产品。

他特别提到了以色列这个人口小国、创新大国,他说以色列人那么信上帝,怎么同时做到科创能力位居全球前列的呢?“犹太教的圣经里说,犹太人是上帝选来与上帝角力的——那就可以与上帝扳手腕,而不仅仅只是顶礼膜拜、下跪磕头。他们普遍重教育,但最看重的不是答案,而是问题,是敢于发问、追问不止的探索精神。”

创新的四大动力,周其仁认为缺一不可,即好奇、财富、恐惧和人生意义。他特别提到了特斯拉创始人埃隆·马斯克,“选商业方向,一律事关人类命运。”

回归到我们国家的创新的问题上,他认为“上行方兴未艾,下行展露头角,越来越有看头。”

以下是周其仁演讲全文及现场Q&A,由腾云智库整理。

科技创新与经济增长的重叠程度很高,越往将来看,越浑然一体。所以,研究经济不能不关注创新。在经济学里,也早有这项学术传统。不过现在讲创新,比较容易讲得高大上。这有好处,能引起极其广泛的注意,动员更多资源投入创新性活动。不过讲得过于高大上,也可能不利于我们理解创新行为的本来含义。

从寻找、发现到发明,创新元素早就包含在人类行为里

《史记》里记载,始皇帝想长生不老药,有个叫徐福的方士迎合上意,称海外有三座神山,他“愿请延年益寿药”。皇帝大乐,派童男童女数千人随之出海求药,结果没了下文。九年后秦始皇再次问起,徐方士报告说上次没成,是因为海中有巨鱼,于是始皇帝加派皇家射手一起出海。不过这回徐福带着船队跑了,据说到了琉球甚至日本本土,“止王不来”,彻底有去无回。

这个故事与今天讲的创新,好像完全不相干。但是不是也有一点元素在里面?我觉得还是有的:人们为获得现实中无、但希望有之物,去寻找、去发现。这个元素,怕从还没有文字记载的时代就开始了,说人类与生俱来,也不为过。

找不来现成的长生不老药,延年益寿的念头是不是就此放弃?没有。大家看第二张图,那是在干嘛?炼丹——既然找不来现成的,那就尝试发明、制造。据记载自东汉始,我国炼丹活动就比较发达。当代有学者认为,“炼丹术是近代化学的起源”。

从寻找、发现到发明,这类活动延绵不断至今。我用这两个故事开头,说明创新元素早就包含在人类行为里,只不过它和迷信、荒诞的胡思乱想一直分不清楚,且探索未知的主要方法是靠经验,靠不断试错摸索,靠归纳总结。西方世界亦然,其古代文明从目前记载看还不如东方。

举航海为例。陆路上有指南针就可以了,沿大陆的近海航行也可以对付,但跨洋航行不但要辨识纬度,更重要的是辨识经度。1714年英国国会通过著名的“经度法案”,由议会设立巨额奖金,征求一种“切实可用的”经度测定方法。

当时有两个技术方向:一条是天上路线,那就是读准天上的钟,靠希腊天文学家以来对星星位置的认知,为在大洋上行进的船队定位。另一条是地上路线,精读地上的钟,由钟表匠制造走时精准的钟表,通过准确的离港时间来确定船队所处经度。这里的关键是,怎么才能有一座精准计时的钟,在颠簸航行途中确保准确报时。最终,钟表匠走到了天文学家的前面。英国钟表匠哈里森前后花了32年开发了当时最精准的时钟H4,解决了大航海的关键技术难题。

对比H4和古代炼丹,这两个活动都是基于经验,都从实际难题出发,不断摸索、反复试验,直到解决问题。从认知路线看,其实属于同一类别。但是再往后,天文学家所代表的科学家或科学认知路线,开始崭露头角,并走向科技创新的中心舞台。

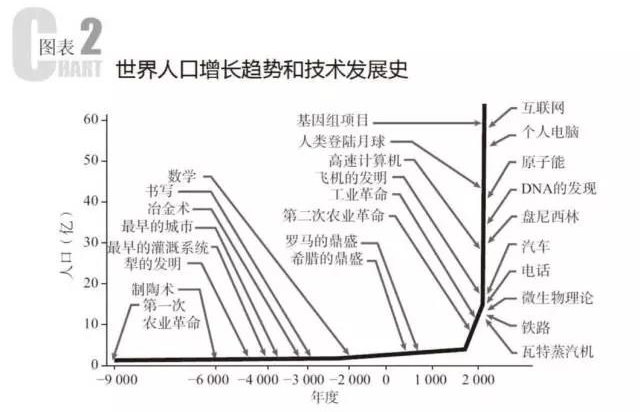

请看这张图(来自《富足》附录1):

从长期来看,人口增长离不开技术支撑的经济增长。图上全人类人口增长一直很平缓,但从希腊罗马时期开始抬升。为什么?希腊城邦出现了一种全新的元素,那就是学者们提炼概念、提出命题、经由逻辑推理、对话辩论等一连串思维活动,来猜测世界的本质,理解现象之间的因果关联。这是科学发现的萌芽,开始与技术发明及应用并不相干,但隐含着技术发明另外一个非经验路线的新源泉。

罗马人推崇希腊理性,提升了古代文明。其实,差不多同期在我们的春秋战国,百花齐放、百家争鸣,学术思想极为了得。不过,无论东方还是西方,科学驱动创新还远不成气候。

大家看图,要到16世纪-17世纪之后人口曲线才显著上升。相应的,就是第二次农业革命、工业革命、蒸汽机、铁路、飞机、微生物、计算机、原子能、个人电脑等等等等相继爆发,再向上就是基因组、互联网。科技创新加速,概括到一条,就是科学发现替代经验,在创新中发挥越来越决定性的作用。现在我们讲创新,一般要加个定语“科技”,全称是科学技术创新,“科”字当头,很说明问题。

偏偏在从经验创新转向科学驱动这个关节点上,中国被西欧拉开了距离。有本澳大利亚学者写的《极简欧洲史》,讲到欧洲能走出沉闷的中世纪,有三个圈圈很重要。

1. 十五世纪:文艺复兴——言必称希腊

文艺复兴是对中世纪思想潮流的一个反思。中世纪教会和教皇外加政教合一,禁锢人们思想,只能服从权威,服从上帝。一些集聚在意大利的学者和艺术家不满此道,通过研读希腊圣贤著作找到了一条思想解放的出路,那就是文艺复兴。其隐含的意思是,古代希腊学者们的见地很了得啊,那就不要言必称上帝、言必称教皇、言必称权威了吧。

2. 十七世纪:科学革命——希腊人错了

文艺复兴提振了人类对自己、对自己头脑的思考能力的信心。“言必称希腊”久了,也激发后人认真思索,希腊人讲的究竟是不是全部正确?这一来,科学革命就开始了:任何命题和结论,都可以、也应该、最后是唯一地必须经由实验检验!

人们发现希腊人讲过的很多话是错的,如希腊人猜测宇宙的本质是水、是土,还有希腊天文学家认为太阳围着地球转。这就开启了科学传统:不管是谁说的,包括自己猜想出来的,都要设计一个实验来检验,检验、检验再检验,通不过的就要修订或推翻,以此才能逼近真理。

相信这套的人凑到一起,就形成一个科学家共同体,一个科学传统。大家意见虽然不同,但认知规范是一致的,就是由实验来检验猜想到的规律(因果联系)。这与从古就有的经验摸索式的创新之道,有一个方法论上的不同:基于观察,发现问题,但不是仅靠归纳总结,而是从反常现象找到切入点,突出人脑的长处,想象、猜想、推断,然后经受严格检验。人类认知世界的另一套武功正式形成,那就是科学革命。

这里还有一个插曲。科学发现——譬如地球围着太阳转——与流行之见,特别是与教廷认可的日心说相抵触时,怎么办?这是那个时代不少科学家最为纠结的问题。因为原本偏安一隅、倍受挤压的基督教后来与世俗权力结盟,成了再不容质疑的人类精神禁锢,成了遍布欧洲的教会势力维系既得利益的保护伞。

当时教会利用所控制的圣经解释权,开发出一款 “赎罪券”,谁买到它就可以赎罪免下地狱,后来甚至让教徒给他的家人、子孙后代买“赎罪券”。于是民间财富大量地流入教会,供养教廷的腐化和奢靡。这时候冒出一位马丁·路德,秉承德国人的较真与执着,修了希腊文、拉丁文,读圣经原典,发现圣经并没有授权教会垄断圣经解释的权力,人们信仰上帝也不是非经过教会才成。他打破了教会对圣经的垄断,发动了宗教改革。这场改革在政治社会结构上解构了中世纪老欧洲,也在精神方面给科学革命增加了动力。

想想看啊,创新首先要有新的想法,要提出新想法,总可以怀疑流行之见吧?要是不容怀疑,哪来创新?

创新上下行:原理—技术—产品

2016年11月去德国访学德国工业2.0,第一站在汉诺威。恰逢莱布尼茨去世300年。他在那个年代是一位天王巨星级的科学家,被德国人尊为近代的亚里士多德。他和牛顿各自独立发现微积分,到今天也是全世界高等教育的必修知识。

在汉诺威-莱布尼兹大学举办的一个讲座上,一位90高龄的老教授为我们介绍莱布尼兹。其中讲到,莱布尼兹曾研发了第一台可做加减乘除运算的计算器。老教授一边演示,一边讲解莱布尼兹那么珍惜时间,为什么花十几年去开发这么一台今天看来颇为简单的计算器?他投影了一段德文原话,原来莱布尼兹认为,人不应该从事像计算这样单调重复的工作。这可是300年前德国学者的认知!人要做创造性的工作,主要就是发现世界的规律,认知自然界和社会的工作原理。

然后,为了把科学发现应用于造福人类,就要发明技术。因为原理级别的认识固然重要,但要利用原理解决实际问题,满足实际需要,还要克服一系列技术困难。

人类早就看到鸟儿在天空自由飞翔,也早就心向往之,后来又发现了诸如空气动力学这些原理级的知识,但真正要实现飞上天空,还要攻克无数技术难题。再下来就是把技术组合成一个个能够满足人们需要的产品。

这样看,原理、技术、产品,就构成创新的三个环节,形成一个往复运动的闭环。

那么,什么是创新上下行呢?从需要的产品出发,往上走去寻找技术,没有现成技术就发明,再向上琢磨什么道理、什么原理,最后推动原理级的科学发现。这是一条上行路。还有一条下行路:从好奇出发,或“为科学而科学”,还根本不知道有没有用、能不能用,先把原理级思维拿出来,然后发明能应用的技术,最后做成产品。

下面我们各举一个实例来看何谓创新上下行。

第一个实例是原子能和原子弹。它是先有论文的,一位德国学者1937年发表了论文。过去的炸药基于化学变化,但原子结构特别是原子核没有变。但学者发现,原子核一旦有变,将产生巨大能量。所以呢,核的裂变与聚变,是先有科学发现,写下原理。这个发现成立不成立呢?学术圈先讨论。至于能不能应用?那还要看条件:法国英国忙于对付希特勒,他们的原子能科学家,加上从德国跑出来的犹太科学家,最后跑到美国,说服罗斯福总统立项“曼哈顿计划”,才解决技术难题。最后第一代产品就是一个小胖子,一个大胖子,投到广岛,结束了二战。这是一个从原理到产品,创新下行的经典例子。

上行经典当然首推苹果。乔布斯算不上科学家,但恐怕是产业革命以来最好的产品牛人。他对人类的需要、对人们自己也讲不清楚的潜在需要,有过人的感知。他还特别坚持产品品质和使用体验,非达极致绝不罢休。苹果模式是从产品出发去找技术、找零配件,以此驱动技术发明、并带动原理级别的科学发现。那就是上行了。

既然有下行也有上行,那么创新行为就有的选,可以上三路向下打,也可以下三路向上打。上面讲到我们中国古代文明很灿烂,学术思想也了得,可惜没有发生西欧中世纪之后的那三个圈圈,特别缺乏科学传统,遭致近代落后挨打,在现代化建设上沦为后来者。这也决定了我们的创新,更重于从需要、产品、结果向上找技术、找原理。

这次来深圳看科创经验,绝大多数故事,都是从产品出发向上打,或者用大族激光高总的话来说,属于“逆向创新”。我们腾讯的故事,是不是基本也属于上行范畴?不过深圳也开始有了从原理向产品发展的新苗头,象我们已经约好了的,明天要去访问的柔宇公司,那是刘博士先写下论文,有了原理级发现,再解决技术难题,最后做成产品的。往未来看我们国家的创新,上行方兴未艾,下行展露头角,越来越有看头。

四大动力,缺一不可

其实不论科学发现、技术发明、还是产品设计制造,还原到行为的动力,就是《富足》那本书里提到的四大动机。

第一个动力是好奇。这是人的天性里头就有的,人是万物之灵,天生就有这个偏好。

第二个动力是财富。开发一个产品、开发一个技术,或发现一个原理,如果可以带来财富和自由,这是一个非常普遍且强有力的动力。

第三个动力他说是“恐惧”,读下来主要讲国家安全。罗斯福为什么搞曼哈顿计划?因为恐惧————要是希特勒先掌握了原子弹,二战命运可能是另外一个模样。其实军备竞赛既是经济竞赛,更是科技竞赛,这是推动科创的非常重要的力量。以色列、硅谷还有波士顿创新面对的需求,并不仅仅限于市场需求,还有国防需求。

第四个动力叫人生意义。这就比较讲情怀,人生要有个意义,要给世界留点有意义的东西。

科创发力,哪一个动力也不能少。科学发现从根本上由人类的好奇心支撑,但科学家也要吃饭、生活,实验要有设备,在还没发现成果之前要有持久的投入。这就需要财富,才可以动员千军万马转到发现核发明。至于所谓的“恐惧”,其实是群体、国家之间竞争的派生物,其直接出发点并不是创造财富,而是安全保障和有效威慑,尽可能拥有人无我有的杀手锏。最后,通常在前三项得到满足的情况下,总有一些人追求人生意义,希望给世界留下有价值的贡献,其中就包括发现与发明。

这四大动力,或强或弱,在哪里也总是有的,不过受具体条件限制,动力的配置、发挥、组合的状态有所不同。

我们讲打通科技创新的经脉,首先是在现实约束下,恰当配置动力,选择合适组合。这个方面也要借鉴他国经验。比如以色列,国土面积和人口规模都小,但教育根基厚、科学人才优秀,集中于原理级发现和关键技术开发,在前沿尖端科研领域占一席之地,产品和产业就借助美国和中国这样的大市场。

前年访学以色列,去之前我有一个疑问,以色列人那么信上帝,怎么同时做到科创能力位居全球前列?去了听一位拉比讲解,原来犹太教的圣经里说,犹太人是上帝选来与上帝角力的——那就可以与上帝扳手腕,而不仅仅只是顶礼膜拜、下跪磕头。这是以色列创新能力的精神源泉。他们普遍重教育,但最看重的不是答案,而是问题,是敢于发问、追问不止的探索精神。据说犹太母亲见孩子放学,会问“今天在学校问了好问题吗?”

美国作为创新强国,动力配置更为齐全。那里一流大学多,科研实力强,资本雄厚,金融服务健全,还在全球争霸中形成国家对科技的超级追求,有能力汇聚全球好做科技梦的年轻人。好奇、财富、恐惧三强,追求人生情怀的就比较多。你看特斯拉老总岁数不算大,但选商业方向,一律事关人类命运。

去年暑期参加我们院的朋友、老师和校友组织的美国积木式创新深度访学,在硅谷、LA、以及波士顿128公路周边,一共访问二十来家科创企业。回来补记观感,一共两句:“百无禁忌想,脚踏实地做”。

大家知道,斯坦福大学的校训是“让自由之风劲吹”,到现场才有感悟,那股风可不单单只在校园内劲吹,而是校园内外、大学之间、企业、国家重点实验室、金融资本市场全覆盖,浑然打成一片。

看来大国科创,动力齐备之外,还要加上打通经脉,上下行浑然一体,才有大成。怎么做得到?集聚、汇拢,高密度、高浓度、高质量分子互激互动。

顶级享受与大众富足

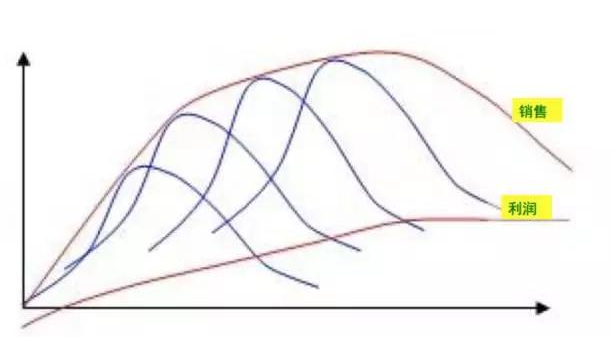

从原理一路做到产品,事情还没完。在市场经济的条件下,就是很好的产品,还不一定等于好的商品,更不一定能流行开来,成为潮流。那样的话,也谈不到造福人类、改变世界。产品转商品,要研究市场的规律。

过去讲产品生命周期,其实是商品生产从开发、上市、到大批销售,达到顶峰再衰减,都有个顺时间而变化的过程。科创产品有没有周期?恐怕也是有的,虽然新技术譬如互联网的出现,因为有一个网络效果,可能改变产品周期分布变化的图形。大家看标准的产品周期示图。

回到我们开头的故事,为什么秦始皇差人去寻长生不老药?普通百姓不想延年益寿吗?当然想。但想也是白想,因为没那个财力来支持欲望实现。所以一般规律,商品刚上市,没有规模经济,卖价不能不贵,唯大富者才能享用;随后,技术成熟,生产上了规模,渗透到中产人家;再成熟到大规模生产,普及到中下收入阶层。

从这点看,科创产品走市场路线,还有另外一个上下行。这里所谓上行,就是创造顶尖享受,“极致体验”,带来过去从来没有过的消费快乐。

其实人类历史上的能工巧匠一直努力在做这件事。不过很遗憾,服务对象总是那么一小撮人,皇公贵族、大富大贵之流。但是从技术、工艺、品质等方面看,挖掘了人类包括想象力和动手能力的潜能。

法国出了这么多顶级奢侈品公司,据《时尚的精髓》探查,主要源于那位穷奢极欲的太阳王路易十四。这位法国大皇帝有一招是同样穷奢极欲的中国皇帝没有的,他允许皇家的能工巧匠也在市场上开店,把“皇家定制”当作一块牌子卖。演变至今,我们听说过中国大妈到香榭丽舍大道抢购包包,却没听说法国大妈到前门大栅栏来抢购西太后用的物件。这一点上,日本好像也随法国路线。我参观过一家十三代相传的株式会社————“印传屋”,专做鹿皮制品。历史上专为日本天皇宫廷供货,现在是顶级奢侈品牌,与法国牌子有得一拼。

关键是现代产业革命之后,中产阶级崛起,财富总量越积越大,但收入分配从“金字塔型”转为“葫芦型”或“橄榄型”。众多人口的温饱满足之后,继续增加的收入要找新鲜而高品质的享受。这时商品开发就有了新讲究:究竟是制造更高精尖的、更精致、体验更极致的产品服务,还是把原本只有大富大贵享用的产品服务,成为普罗大众都可及的产品?

这件事情,工业化时代美国企业做得好。也许是美国没有老欧洲那种社会等级制,既不出皇帝,也不出贵族,没有与生俱来的血统分层。在这样的社会结构下,美国企业家擅长把欧洲皇宫贵族少数人定制的享受,用大批量生产的办法革命性地降低其成本和售价,以至渗透到普通大众的日常生活。下面讲两个实例。

其一,老式剃须刀是一把折叠的利刀,要用好钢精心打造,价格当然不菲。且无法自己给自己刮脸,非有仆人伺候或理发师傅服务不可。但是到了二十世纪的美国,冒出来一个叫吉列的销售员跨界创新,把一体化剃刀一分为二,刀把归刀把,刮脸刀片归刮脸刀片。消费者只需买一个成本价的刀把,再每周买一片刮脸刀片,拧到一起就可以自行解决问题。那每周一换的刀片,一次性的,所以单价不高,可毛利率不低。

当然是聪明的生意经,但由此庞大的美国工薪阶层都不用再去理发店刮胡子,只花费十分之一的成本就解决问题。到今天,吉列剃刀还是欧美市场主打牌子,中国城乡便利店,也遍布它的产品。

其二,大家熟悉的福特生产方式。全世界的工业化,总离不开流水线吧?那就是福特的原创发明。这位企业家在100多年前就有一个想法:要是每个蓝领工人都能买得起一部汽车,那汽车市场总销售量将非常惊人。如何让工人也买得起汽车?就要大幅度降低单价,大幅度降低汽车的制造成本。他是先有这么一个念头,才发明了生产流水线。

据说福特流水线年产一万辆车时,其他股东开心非常,唯福特说,我的目标是一天造一万辆!低单价、大批量,质量还不能次。他们当年那款T型车,什么烂路都可以跑,否则也做不到单一暴款。

小结一下。今天与各位分享的“创新上下行”,有双重含义:

一是创新的认知路线,是从原理发现、技术发明到产品生产呢,还是从产品上溯技术、再上追原理;

二是让产品转化为引领市场潮流的商品,是向上追尖端品质的产品与体验,还是掉头向下,让似乎只能由高大上人口享用的产品和服务,流落寻常百姓家。

双重上下行,都是科创行为,都要讲行为的动力配置。大国没办法,各类动力缺一不可,还要混合配置,把两个上下行的经脉一起打通。

Q&A

Q:之前我知道您对产权制度有很深的研究,这几年看到整个互联网势头起来了,新经济、共享经济在很多地方被提及,我知道您在一些场合对共享经济提出自己的看法。在新的事物面前,传统的经济学是不是也在做重新思考,以前的那套解释系统还适用吗?

A:你观察到什么现象把原来的道理打翻了?分享经济不是免费经济,分享经济的由来是人类生产的物质产品越来越多,而使用产品的时间却越来越少,产品大量闲置,要加以充分利用,但信息成本太高,别人怎么知道我有东西闲置?还有第二个问题,我把东西给别人分享,他会像我一样好好用吗?信用成本更高。由于这些困难难以克服,经济增长带来环境压力,同时大量物品闲置。

其实在电子技术没有起来之前,分享经济早就开始了,邻居之间是可以借东西的,因为大家一起住,彼此之间有感情和共同道德,不会差哪去。亲戚之间也会借东西,还有一些租赁行业早就开始了,但它不普遍。到工业革命之后,东西越多,每样东西用得越少。

障碍就是两条,第一是我怎么知道供需是可以搭配的,我不用的时候谁要用。比如说摩拜,如果没有这个技术,我哪里知道哪辆车空着,它在哪儿,现在我还可以把它预约住对不对?这在过去是做不到的,需要海量的信息,必须信息技术进去之后才会发现。

发现以后,问题就是产权的规则。产权和使用权分离,因为有产权,你还是要付费,要承担责任,如果你解决不了这些问题,共享经济很快就会销声匿迹,因为资源经不住损耗,人的行为会变异。

这两个问题滴滴都解决了,所以火很快就着起来,第一步是出租车,第二步是私家车的一部分。

但中国人的Airbnb,就比较麻烦。中国人的家让别人来住,你也担心他也担心。我这次去美国到处住Airbnb。美国人当然很爱自己的房子,但是,他相信在你这种收入水平下,你来住不会会把家里的痰盂搬走。所以经济和文化要要发展到一定的程度,才能建立这种信任 。

所以归总起来是信息成本问题,怎么甄别?是否能建立信任?互联网带来的进步是在更高水平下,让产权交易规则得到更好的体验。

当然经济学现在还面临一个很大的挑战,免费经济。现在我们也在研究。

硅谷是开放式创新,和波士顿不同,波士顿全是专利墙,构成知识产权保护的壁垒。互联网公司不靠这个,免费让大家用。那别人抄你,和你竞争怎么办?快速迭代。你学会1,我出来5;你出来5,我出来25。如果不能快速迭代,麻烦就大了。

免费,对于往下打是非常重要的。

那问题来了,传统经济有没有免费的?有些厂家为什么把奶粉送到妇幼医院,免费给新生儿使用?小孩喝一口就惨了,他对好的奶粉有依赖性。有的品牌为什么把洗发水送到女生宿舍?女生用了之后体验好就会买,还会为它打广告。

免费早就有了,免费和产权规则是不是绝对对立,这还要进一步研究。

德国大企业的研发模式,和以大学为中心的美国研发模式,也要比较。这里有一些产权规则的不同。拜杜法案的厉害就在这里,它也是产权界定。联邦的钱投资产生的专利应该是全美国人民的财富,为什么只给特定的人?它倒不叫国有资产流失,但美国也有这个担心,所以形成了大量联邦财产投资的研究发现被束之高阁的问题。

有议员就出来行动了,搞出了拜杜法案——规定这类研发投入产生的专利属于大学财产;大学根据法律规定,有权把这些财产给中小企业使用,使用的时候可以收使用费。这下才把知识通向市场的整个环节打通,也刺激了中小企业的活力。这个题目我们也在研究。

Q:我有一个困惑,中国这几年新的科技不被公众所接受,公众和科技离得有些远,甚至公众在害怕、恐惧,甚至排斥一些新的科技,比如转基因、核电、人造鸡蛋。怎么解决这些冲突,您有没有这方面的思考?

A:这个问题由来已久。所谓创新,就是和大家流行的东西、习惯的东西有所不同,越大的创新引发的冲突越大,有的甚至带来世界观的变化,比如太阳绕着地球转还是地球绕着太阳转。

第二是,怎么处理这些问题,需要有经验的积累。有很多东西不要指望一下子全国人民都同意,不要指望一上来就全国流行。

你看研究流行病的模型,一开始都在点位上发生。厉以宁研究产业革命时提出“发疹子”模型,疹子不是一下全身都发出来的,是一些地方先发再扩散。所以为什么高浓度高密度特别重要,一个局部先发展,有了效果再说服别人会更容易。

另外中国很多新产品的推行,在区域之间有很大区别。上海人赶时髦,什么衣服都敢穿,在这里光荣的行为到山西有可能被笑话死。

对所有新的东西都有两个态度,一种我就认为它是好的,直到你有证据证明它是坏的;还有一种,我认为它是坏的,除非你有证据证明它是好的。普通人对待新知天然会存在两种不同的认知态度。剩下就是就是密度问题。科学创新问题,特别是从原理出发往产品走,要面对的认知上的冲突是非常大的。

所以我们观察一个地方的创新能力,你要注意,这个地区积累了多大比例的主流思想是愿意尝新的,有问题也愿意承担一点的?还是要求百分之一百没问题,否则免谈?

中国好在是一个大国。深圳两千万人,将来中国一千万以上城市有十来个,以色列只有800万人吗?我们不要指望新旧之间看法一下子就统一,做不到。

当然现在还有一些问题不一定是科学认知,还有局部利益。不说转基因,垃圾治理就是一个很典型的冲突,这是社会治理当中的创新问题。人类最后要回答自己的困境,你要倒垃圾,又不愿意让垃圾放在靠近你的地方,最后人类群体之间这个问题怎么解决,你要找到机制来解决,这不是自然技术,是社会管理社会技术的问题。

还有一条对创新者非常重要——要善于去说服别人,优秀的人要找到说服别人的机会和路径。当然这里有高下之分。我们访问微信这个部门很有启发,微信的2B业务(企业业务)不是主要由内部团队去推,是接口开放、一套准则,谁去推,利益你们分。很小的队伍,成就很大的业务,这里包含着对人类社会的认知。

Q:中国近年在制度鼓励创新方面有哪些本质进展?这些措施是否有望在发展科技竞争力上让中国追上或超过美国?如果不行,那还有什么方式可以促进这种超越?这方面的中美竞争中,我们有哪些优势?

A:纵向地看,中国进步非常大。水平比,还有很大差距。我的看法有几条:

第一,科学的投入还是蛮薄的。我们有3000多家大学,但科学的投入远远不足。南方科技大学,基金会捐1个亿,承诺3个亿,就是很大的消息,美国一个系的捐赠都远远不是这个数。这是一个厚度,一个国力,当然还有国力配置的问题。这是一条可以让中国强大起来的必经之路,还是要从很多不应该放钱的地方把钱拿回来,把大学科研变得厚实。

第二,要把大学科研、技术、产业打通,现在还没打通,或者说打通得不够顺畅。

第三,好好研究拜杜法案,从立法上把一些关键的困难解决。现在是鼓励创业,但是一创业,就碰到很多问题没解决,比如知识产权。这些问题不解决,怎么把创新的口号落地?

第四,在我们的民间,在我们的年轻一代中,对科学的氛围不够浓,年轻人追歌星的劲头比较大,追科学的劲头还不够大。创新的出现要有一个全社会的氛围,要有一批乐于去发现科学本身乐趣和意义的人,这是我们跟以色列,跟美国尖端部队的差距。

我们去以色列感受很深,800万人看中国13亿人,好羡慕啊。我们天生就守着这个很大的市场,这是我们的强项,所以我们现在就先补短板吧。