扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号: 动画学术趴(ID:babblers),作者:塔卡西,头图来自:《死亡笔记》剧照

近日,在湖南卫视金鹰卡通频道播放的国产动画《菲梦少女2》因角色发色穿着等问题,被观众以“价值导向有问题”为由举报。据媒体的相关报道,湖南省广播电视局表示,金鹰卡通频道第一时间停播了《菲梦少女2》,并对出现的问题进行了整改。

这一事件在网络上成为巨大的热门话题,甚至迅速登上了热搜榜。

事实上,单就对于ACG文化内容的审查而言,在全世界范围内也并非孤例。

例如,很多人都认为,日本应该算是对以幻想为基础的ACG作品的内容表现规制非常松散,给予创作者很高自由度的国家了。然而,现今日本较为宽松的创作环境,并非一朝一夕得以形成。

即便是到了现在,ACG文化的“表现自由”依旧是日本社会关注和讨论的重点话题之一。

这篇文章,我们就以ACG文化的中流砥柱“漫画”为核心,简要梳理日本ACG文化从战前到战后所经历的内容审查和创作风波、回顾日本创作者们面对审查制度和举报时的态度和对策。

败战前:日本大众文化与“检阅”

在日语中,对于文化创作的内容审查被称为“检阅”(検閲)。从开启日本近代化进程的明治维新算起,日本的检阅文化一共经历了三个阶段——战败前的大日本帝国宪法时期、联合国军占领期(即GHQ时期),以及新日本国宪法时期。

直到今天,漫画,作为一种极具表现力、便于传播、且煽情性较强的表现形式,都一直都受到来自公权力和民众双方持续棒喝的“出头鸟”。

日本漫画兴起于明治末期。与当今家喻户晓的故事漫画不同,最初的漫画作为文章或小说的插图存在。在那之后,批判时政的单幅讽刺漫画逐渐流行,日本涌现出了一批刊登讽刺漫画的人气杂志,如《滑稽新聞》《東京パック》《大阪パック》等。然而,在这些杂志上刊登作品的漫画家们所理解的“漫画”是一种以讽刺性和批判性为核心的表现形式。

《東京パック》

当时的很多作品都把矛头直指日本政府,甚至是日本封建权力的象征——也就是天皇,同时,很多漫画都表现出明显的社会主义倾向和阶级斗争思想,因此漫画创作很快便成为了日本检阅机构的眼中钉。

比如,明治时代的日本活动家宫武外骨就因参与创作将颁发《大日本帝国宪法》的明治天皇画成骷髅的讽刺漫画《頓智研法発布式》(“頓智研法”讽刺“明治憲法”)被冠以“不敬罪”,被判入狱三年零八个月和缴纳100円罚金(对当时的平民来说折合如今200万円左右)。

但是,宫武外骨是个铁憨憨,并没有因为坐牢和罚款就屈服于公权力的镇压,反而坚定了反官僚反言论统治的信念。出狱后,宫武在大阪创办了大众杂志《滑稽新聞》,继续为漫画家们提供发表自身创作的平台。《滑稽新聞》在日本民众中流行,最多时曾创造了8万部的月销量,并引发了漫画杂志发行出版的热潮。

然而,日本这第一波漫画热潮并没能持续太久。

受到1910年“大逆事件”*的波及,时事讽刺漫画受到日本当局的严格监管,漫画杂志也纷纷废刊,漫画家们流离失所,不得不转战其他杂志平台,很多作者不得不放弃了时政讽刺和社会风俗批判,转而创作以“煽情”和“猎奇”为核心要素的荒诞漫画(エロ・グロ・ナンセンス)。

*大逆事件:1910年,以幸德秋水为首的26名日本“无政府主义者”被指密谋暗杀明治天皇,导致日本全国社会主义者和无政府主义者大范围被捕入狱。该事件的影响不仅局限于日本政治领域,对日本文化界也造成了极大的触动和波及。

到了1920年代,由于先是经历了关东大地震(1923年9月1日),随后又受到全球经济大萧条的影响,日本社会整体陷入了一种“世事无常”的虚无感中。

东京大地震后的城市一角

包括荒诞漫画在内的,以“煽情”和“猎奇”为卖点的文学、文艺作品因此获得了广大民众的关注和支持。而几乎是在同一个时代里,日本政府在出台例如《治安维持法》这样专门禁止反政府反天皇活动的法律之外,也开始逐步收紧对市面上有违“公序良俗”的出版物的监管和检阅。

例如,日本著名推理小说家江户川乱步的作品《芋虫》(1929)就因为被认为是在宣扬“左翼思想”、“反战思想”,同时内容过于“黄暴”,有违“公序良俗”而遭到了“伏字”处理(将特定文字用特殊符号替换的内容检阅手段)。但讽刺的是,这种粗暴的审查手法不但没能阻止“淫秽色情”的传播,反而刺激了读者们的想象力,甚至提高了江户川作品的知名度和影响力。

到了太平洋战争时期,日本政府对于国内文艺创作的检阅和限制更加变本加厉,甚至在日本警视厅设立了专门的“检阅科”,对包括报纸、杂志、电影、戏剧、广播在内的几乎所有形式的出版物进行严格的内容审查。

在公权力严格的监管之下,日本原本相对独立的传媒行业底线逐渐失守,创作者们不是选择彻底陷入沉默,就是或主动、或被动地加入了日本军国主义政府的战争宣传行列。至此,大正到昭和初期各路思想碰撞、各种表现形式百家争鸣的局面一去不返。留下的,是一个死气沉沉的,所有人都高呼“大日本帝国万岁”的一言堂。

同时,被政府的军国主义宣传煽动的民众们也自愿、甚至主动地加入到对本国文化的自我审查和阉割之中。例如,大战期间,日本民间团体发起了将英文视为“敌性语”,要求将英文及英文转译的片假名从大众视线中消除的社会运动,导致包括日本知名大众杂志《キング》(英语king的片假名)在内的诸多报刊杂志、公司团体纷纷摒弃了原先片假名名称,改用汉字代替。

《キング》改名后的杂志《富士》

然而众所周知,汉字本身对于日本文化也是一种外来语,而且其诞生地正是日本当时的另一个敌人——中国。

来自公权力的检阅和来自民众的自我阉割同样影响到了漫画创作领域。一方面,原先以讽刺、批判为己任的单幅漫画杂志将矛头从日本社会本身转为了战争中的敌国。包括近藤日出造在内的诸多在战前绘制过讽刺漫画、荒诞漫画的画家开始产出嘲讽贬低敌国的战争宣传作品。

另一方面,日本的儿童漫画也在内容和表现形式上受到了严格的筛选和管控。许多儿童漫画家被要求绘制宣扬战争和军国主义的“翼赞漫画”。

在表现手法方面,日本军部要求儿童漫画要追求“正确”、“写实”和“科学性”。因此出现了一些将十分写实的战争武器与迪士尼风的小动物画同处一个舞台的作品。

比如二战中应海军省要求制作的国策动画《桃太郎 海の神兵》(1944)中便刻画了小动物操纵机枪和驾驶战斗机的画面。而这样的表现形式一定程度上影响到了以手冢治虫为旗手的战后日本漫画家,使他们的作品呈现出一种“写实”和“幻想”交相混杂、却又十分和谐地同时存在的状态。

败战后:创作者们的斗争与挣扎

日本文化界的一言堂随着二战的结束彻底画上了句号。以美国为首的联合国军(GHQ)在占领日本后,对日本的传媒行业进行了彻底的改革。GHQ废除了包括《治安维持法》在内的诸多限制言论的法律、裁撤检阅机构、对军国主义者进行“公职追放”(也就是进行撤职处罚)。

许多在战争中参与了对军国主义的宣传工作的媒体从业者同样也在被“公职追放”的行列之内,比如从战前就开始担任《少年俱乐部》编辑长、同时也是手冢治虫伯乐的加藤谦一就是遭到“公职追放”的媒体从业者之一。

日本2018年举行的加藤谦一展

而另一方面,作为战胜国和占领军的美国也建立了属于自己的文化检阅机构(CCD),对占领期发行的日文出版物,甚至是私人信件和私人电话进行了严密的检阅和控制。

虽然日本的出版物在占领期受到了来自GHQ的严格审查和检阅,然而几乎是同一时期,在与战前、战中漫画家集中地东京遥遥相望的大阪,一种新的漫画风潮——赤本漫画却破土而出。

所谓赤本漫画,就是一种印刷在廉价纸张上、封面多使用红色系、由非正规出版社出版的连环画。由于战后日本经济萧条,纸张的生产和杂志的印刷都受到了严格的控制,许多正规出版物的出版都受到了极大的限制。可刚刚经历战争的平民,特别是儿童却又急需聊以慰藉的文化产品。此时,赤本漫画由于价格低廉,内容又是不需要过高文化基础的图画,很快受到了儿童们的欢迎并流行起来。

但是,作为一种草莽文化,赤本漫画本就被认为是“庸俗读物”,同时,战后赤本的出版商与赤本漫画作者良莠不齐,其中的确有很多内容乏善可陈,甚至不适合儿童阅读的“糟粕”。连一些当时出了名的漫画家都看不上赤本漫画,认为这种漫画缺乏艺术价值和漫画该具备的讽刺性,只能骗骗小孩子。

然而,众所周知,赤本漫画是战前、战中儿童漫画向战后故事漫画发展的重要转折点。正是因为赤本漫画这种看似廉价、不入流的草莽文化的流行,才有如今享誉世界的日本漫画文化。

回到检阅的问题上。

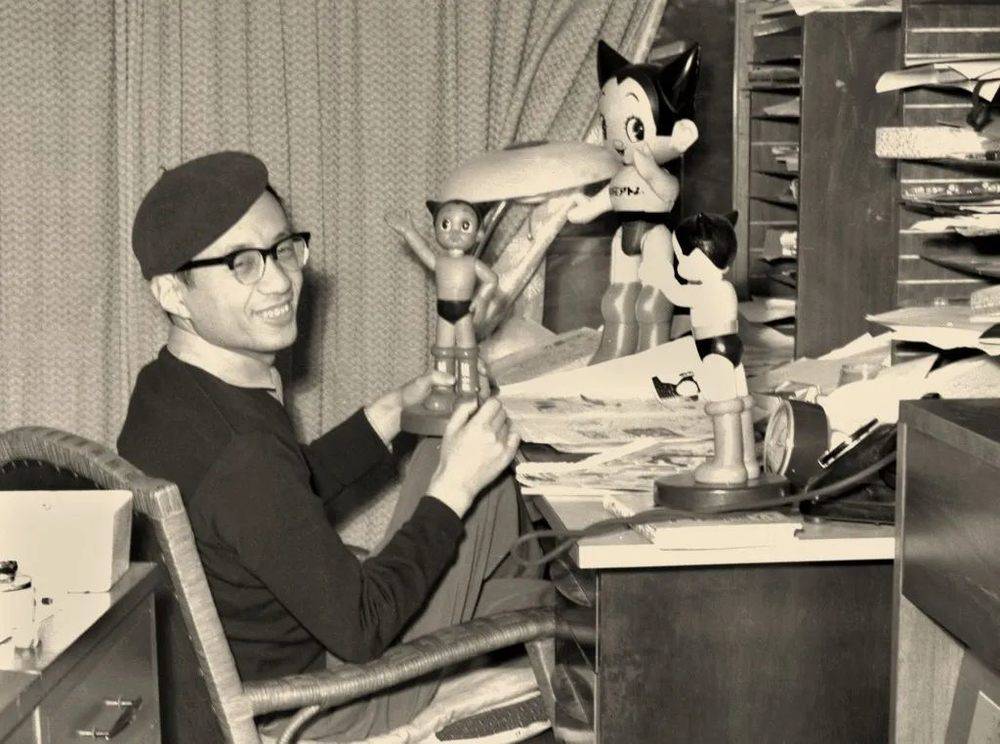

说到赤本漫画和战后有关ACG的内容审查,不得不提的自然是被誉为日本“漫画之神”的漫画家手冢治虫。

手冢治虫

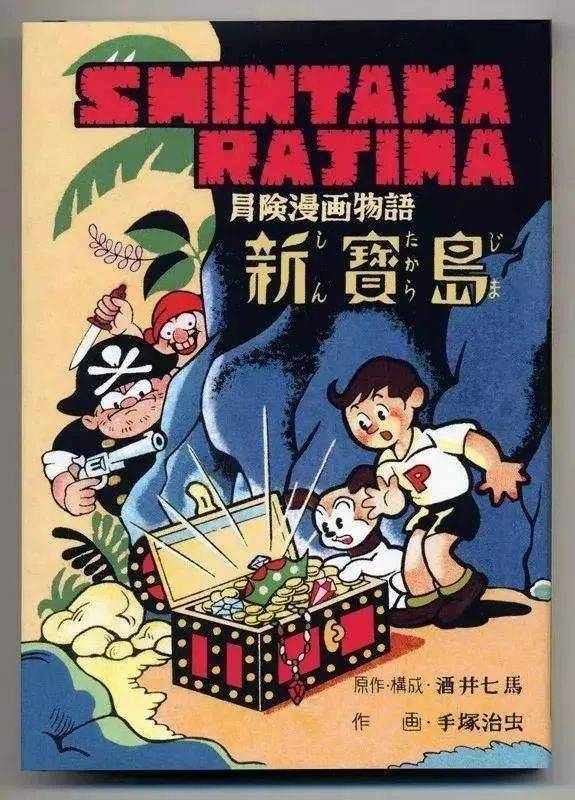

手冢治虫是新闻连载漫画出道,但真正火起来还是因为和酒井七马合著的赤本漫画《新宝岛》。

新宝岛在日本漫画发展过程中的历史性意义和其独到的创造性已得到学界的普遍认可和分析,本文不多加赘述。本文想要强调的是,这本据说卖了40万部的赤本漫画在日本引发了赤本漫画热潮、让手冢治虫成为战后儿童漫画的旗手的同时,也让他成为了儿童漫画攻击者们的众矢之的。

漫画《新宝岛》

攻击者们以教育业界人士和儿童的监护者为主,认为以手冢作品为代表的漫画作品没有教育意义、内容低俗露骨,不适合儿童阅读且会给儿童带来负面影响,并自发组织起来(一说有警察机构的引导和默许)反对起这些“不利于儿童身心成长”的作品。

攻击者们的反对行动在1955年达到高潮,这一年,“中青協”、“東京母の会連合会”、“日本子どもを守る会”、“東京防犯協会連合会”等组织发动了“恶书追放运动”,将包括绘有手冢名著《铁臂阿童木》的杂志在内的诸多书籍定为“恶书”,提倡人们“不看、不读、不买”,并将所谓的“恶书”集中起来进行焚书销毁。

手冢在其回忆录和描绘其早年创作经历的漫画《纸堡》中都曾记述过自己的作品惨遭抵毁的经历。在《纸堡》的《漫画神》一章中,一位自称“教育家”的男人将所有漫画都判定为“人类的敌人”,并发动少年儿童的监护人们反对手冢的创作。

然而,哪怕看过一部手冢早年作品的人都知道,就算是在这些画风尚未成熟的赤本漫画阶段,手冢也从未以“祸害青少年”为目的进行过创作。手冢漫画所表达的,一直是对生命的尊重、对战争的反感、对不同种群间无法跨越的代沟、误会、隔阂的惋惜与感叹,以及,连结不同个体的最强烈的纽带,也就是爱。

手冢治虫早期SF三部曲之一,《来るべき世界》中对发动战争的政客的讽刺

不同读者对同一部作品的观感也许会有所不同,但相信任何完整阅读过手冢作品的人都不会将他的漫画判为“人类公敌”。那么,当年那些所谓的“教育专家”、还有听信“教育专家”的煽动,反对“恶书”的民众们,又有多少真正读过被他们贬为“恶书”的作品?既然“没看过、没读过、没买过”,他们又有什么资格对作品评头论足,并将其付之一炬呢?

虽然日本宪法中明文禁止公权力实行检阅,保证日本国民的言论自由,但实际上,在日本ACG发展史上,来自公权力的审视和来自民众的反感从来都没有缺席过。

白土三平的《忍者武艺传》、《卡姆依传》因为过于直白地刻画了人类的杀戮与死亡而遭到过抵制;永井豪的《破廉耻学院》、手冢治虫的《阿波罗之歌》因为性描写而引发过社会关注;在1989年的“宫崎勤事件”的调查中,由于在杀害并分尸多名幼女的宫崎勤家中搜查到了大量成人类、恐怖类动画制品,“お宅”以一种污名化的姿态为民众熟知。

《破廉耻学院》

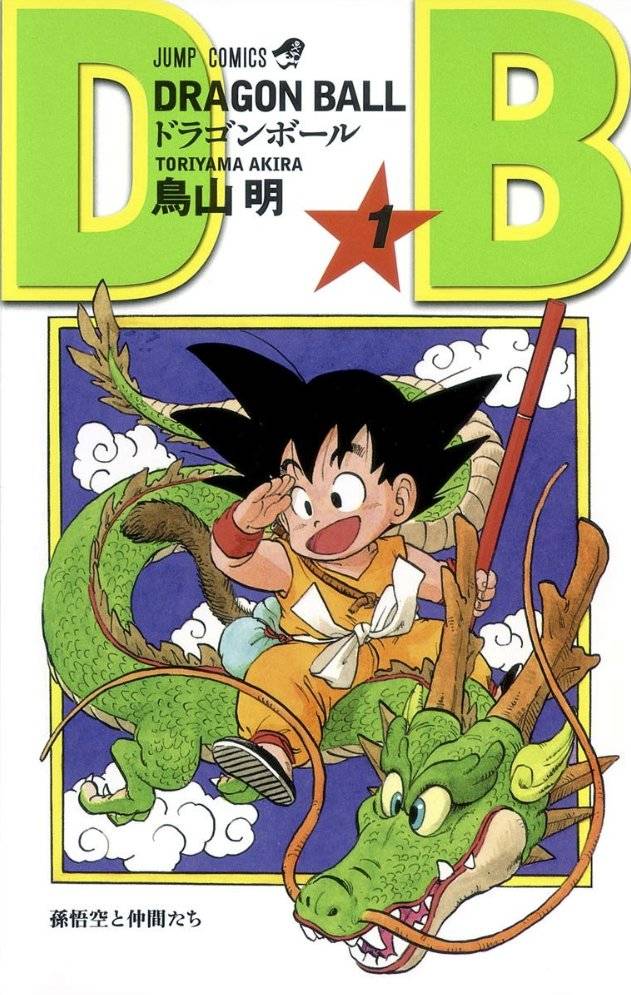

而受到宫崎勤事件和媒体煽动的影响,1990年代初,日本社会对“お宅”(御宅)和动漫文化都表现出怀疑甚至是反感的态度,包括《北斗神拳》、《龙珠》等在内的诸多著名漫画作品都因“宣扬暴力”而遭到了抨击。

而竹宫惠子的《风与木之诗》也因为存在同性性行为描写,在2010年前后的“东京都青少年健全育成条例”改正案风波中被质疑是需要封禁的“不健全读物”。

的确,上述这些作品中不是存在打斗与暴力就是存在性描写,单拿出这些作品中的一些画面放大了来看,的确“儿童不宜”。然而,但凡将这些画面回归到整部作品之中,就会发现它们的存在本身,大多并非以“暴力”或“色情”作为目的。

正如手冢治虫的作品一样,认真读过《卡姆依传》、《北斗神拳》或是《龙珠》的人,都无法斩钉截铁地说作者宣扬的是暴力,而不是正义、信念、勇气;任何一个读过《风与木之诗》的人都无法否认,这部作品在直白地展现性爱的同时,也深刻地探讨了何为“人性”,何为“欲望”。

《龙珠》漫画第一卷

不仅如此,任何一部作品除了反映出作者个人的思想与才华,其内容与形式也与作品诞生之时社会状况有者千丝万缕的联系。

例如,白土三平的作品虽然存在血腥描写,但其初衷却是为了展现生命的脆弱、人民生活的疾苦和封建制度的残忍。实际上白土三平的作品一直被认为受到了马克思主义唯物史观的影响,其作品也在60年代被左翼青年们奉为表现阶级落差、反应社会现实的经典。

《风与木之诗》中虽然存在同性性爱描写,但这种表现的目的并非是“色情”。原作者竹宫惠子表示,当时的审查制度不允许少女漫画对女性享受性爱的过程进行正面描写(即表现男女间性爱画面最多只能露出三条腿的“三条腿”原则),因此她才决定另辟蹊径,利用男性身体来表现女性的欲望。

这种“打擦边球”的行为日后发展成了一种独特的创作体系,即“耽美”。“耽美文化”以女性视角凝视男性身体,以女性幻想构筑男性性爱,其存在本身就是一种对父权制度的反抗——它让人们得以跳出压迫和物化女性的传统性爱规范,让他们找到属于自己的精神乐园。

从这个角度上来说,《风与木之诗》便是开启这个乐园的钥匙,是将天火给予世人的“普罗米修斯”。

因此,仅因为作品中的一两个露骨描写就否认作品本身的艺术价值、否认创作者的劳动和初衷、无视作品背后的社会状况和历史环境,这种做法不仅无知,而且傲慢。

日本学者曾经针对1990年代的“有害漫画”检举风波做过一项调查。调查结果显示,虽然针对“有害漫画”的检举请愿书虽然来自全国不同民间团体,但请愿书格式相似、内容雷同。

其次,在请愿书上签字的人并非全员都阅读过被检举作品(32人中8人未读),而当把被检举作品拿到在这写请愿书上签字的人面前让他们阅读后,其中也有一些人表示并没有感受到有害性(24人中2人认为无害)。

日本回收“不良书籍”的投入箱

那么,明明没读过或是认为无害,白纸黑字地把自己的名字写在请愿书上的人,又是为什么要情愿去检举漫画作品呢?该调查的结论是,对于“有害漫画”的检举看上去虽然是自发组织、各自为营,但实际上是有组织、有纪律的行为,参与者很多并非出真正关心哪本漫画有害哪本没有,仅仅是因为“被拜托了”便在请愿书上属了名。

调查者最后表示,虽然检举的主体看上去像是大众,但实际上真正的行为者却是管理和操控各民间机构的公权力,既是日本的警察组织和行政机构。

也就是说,对于问题漫画创作的抵制和检举看上去像是一种民众自发行为,但在其背后,来自利益集团和公权力的影响却隐约可见。而正如上文所言,日本宪法明确规定公权力不可限制个人的自由表达,面对这种有可能违宪的行为,漫画家和从业者们也组织起来,通过发声改变社会舆论态度,并参与到法律制定的过程之中。

例如,针对上述“东京都青少年健全育成条例”改正案中对“非实在青少年”的描述,日本ACG相关行业、出版界、创作界就发起了联名抗议活动,获得了一定的社会支持,并以一定程度上限制了公权力对创作自由的干涉。

结语

纵观历史,日本社会中对漫画的创作内容进行限制或提出异议的主要有两方面力量。一个是公权力,而另一个则是民众。从战前、战中再到战后,公权力与民众对于漫画创作的双面钳制是有历史惯性的。而后者的失控与爆发,通常是以前者的默许与纵容作为前提。

幸运的是,虽然经历了诸多管制和污名,日本的漫画文化仍然得以延续和壮大。事实证明,人不会因为来自外界的干扰就停止思考和想象,优秀的作品也不会因为一次两次的焚书和禁言就失去其本身的价值。时间会做出公正的裁判,在一部优秀作品面前,任何封禁行为最终都成为了证明其优秀性的脚注。

当然,笔者并不认为创作者的创作自由应该是毫无限制的。正如笔者所尊敬的罗翔老师所言,没有限制的自由必然会导致强者对弱者的压迫。任何一名创作者都应该在进行创作活动时考虑到自身作品有可能给社会带来的影响,如果的确存在不适合未成年人观看的内容,也有必要遵从所在国法律法规进行自我规制和事先提醒——实际上,即使是在日本,向未成年人推荐和兜售成人向作品也是实打实的犯罪行为。

只是,日本ACG文化从草根文化发展至今的经验告诉我们,相对于一部作品的潜力和生命力,观众的见识和认知很多时候都是短浅且有局限的。就像当年把《铁臂阿童木》扔进火堆时,家长们一定想不到这部作品30年后会成为日本文化的代表,如今的我们也没有能力断定,那些被贬为“淫秽色情”的作品会不会成为艺术圣经,那些被认为不够“正能量”的言说会不会成为未来的“真理”,那些看上去野蛮粗糙的创作,有一天会不会汇聚成一股足够震撼寰宇的力量。

所谓“彼之砒霜,吾之蜜糖”,如果每个人在对看不惯的作品进行口诛笔伐时都能想一想,眼前这部作品是否真的“邪恶”或者“毫无价值”,都能自省一下自己是不是真如自己想象的那般正义且全知全能,很多事情大约就会有不同结果了吧。

参考文献

茨木正治(1997)『メディアのなかのマンガ: 新聞一コママンガの世界』

大冢英志(2018)『大政翼賛会のメディアミックス:「翼賛一家」と参加するファシズム』

四方天犬彦(2013)『白土三平論』

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/02/dl/h0225-1a.pdf

https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/inspection-sontaku

https://www.koubundou.co.jp/files/35725_1.pdf

https://www.kyoto-seika.ac.jp/researchlab/wp/wp-content/uploads/0013.pdf

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E5%AE%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E9%A8%92%E5%8B%95

本文来自微信公众号: 动画学术趴(ID:babblers),作者:塔卡西