扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),作者:刘握宇,编辑:程迟,题图来自:视觉中国

近期电影《八佰》热映,很多人都对上海一边是抗日的殊死搏斗、一边是租界的歌舞升平印象深刻。

这不是虚构,这就是上海当时的魔幻现实。但在这幅画面背后,旧上海还有更复杂的肌理。

旧上海的生活,究竟是怎样的?

淞沪会战时的上海,不同人都是怎么过活的?

一个漂泊到上海的犹太人,会有怎样的经历?

“殖民地”“租界”的内部生态是什么样的?

“租界”真的在抗战时置身事外了吗?

《一个犹太人的上海记忆》译者、南京大学刘握宇老师做客硬核读书会,分享犹太人丽莲·威伦斯的回忆录,同时也为我们拨开氤氲的历史迷雾,从另一个角度,回望上海的旧时生活。

故事的主角丽莲和刘握宇老师。图/讲者提供

我叫刘握宇,是一名近代史教师。我翻译了《一个犹太人的上海记忆》这本书。今天想跟大家分享一下这本书背后的故事。

我第一次听说有这么一本书,大概是2009、2010年的冬天。那个时候我还是爱荷华大学东亚史的博士生。

在那个冬天,大雪纷飞的时候,我看到一个通知,说是有一个老太太要到我们这个城市来做演讲,演讲的题目是她在上海的经历。

我当时产生的第一个念头,就是好奇——这个老太太是一个犹太人,一个白种人,那么她和上海的关系到底是什么呢?

因为我正在写博士论文,这个过程非常地艰辛和痛苦,所以没有心情和时间去听讲座,就错过了第一次机会。

但是我的心里面就埋下了一个种子,埋下了这个问号。等到博士论文写完,大概是2011年底,或者2012年初的时候,我决定要去解开这个问号。

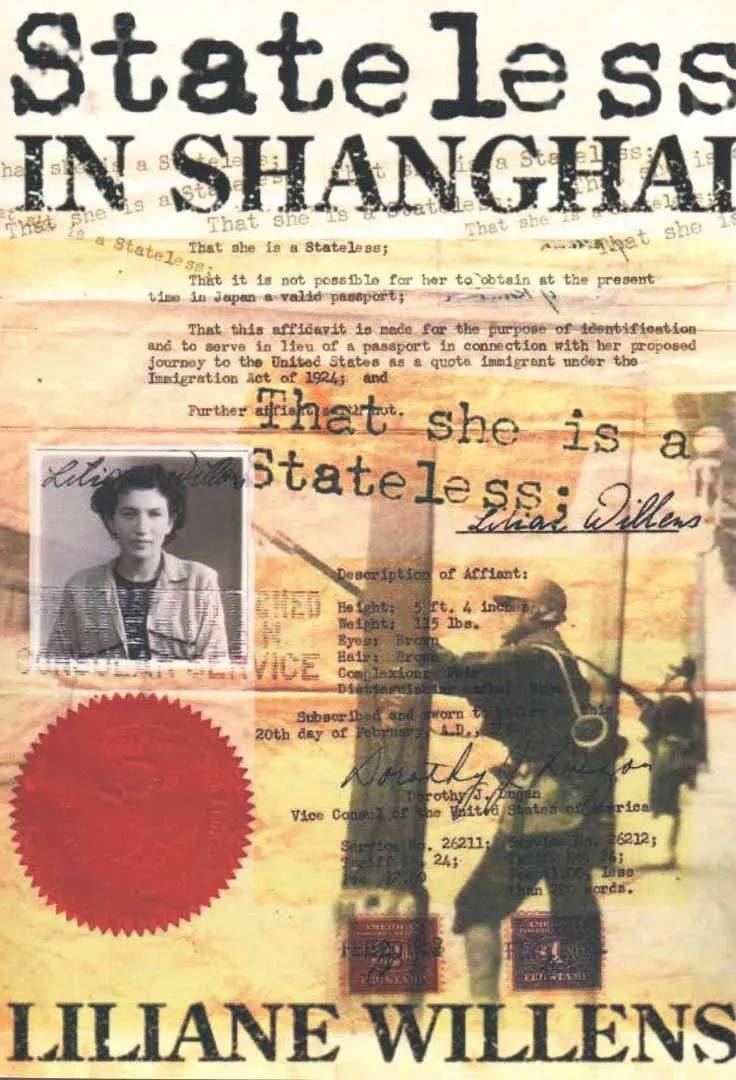

《一个犹太人的上海记忆》英文版。

这本书的名字很有意思,叫Stateless in Shanghai,Stateless的意思是“无国籍的”。

我更加好奇了,什么样的人才会变成一个没有国籍的人呢?她不算是美国人、英国人、法国人,不算是任何一个国家的公民,那她到底是怎么一回事呢?她又为什么会出现在上海呢?

于是我去爱荷华市的图书馆,找到这本书来读。结果一读之下不忍释手,很快就把这本书从头到尾都看完了。

看完之后,我的第一个念头就是,我一定要把它翻译成中文,要让更多的中国人读到这本书。

为什么要让中国人读到这本书?因为我读了这本书之后才第一次知道,原来30年代、40年代的上海是这样的,原来上海的这个租界是这样的,原来生活在租界里的这些外国人,他们的生活是这样的。

《一个犹太人的上海记忆》中文版,丽莲·威伦斯著,刘握宇译,生活·读书·新知三联书店 / 2018-1

我从这本书里面才第一次了解到如此详实、丰富的细节。我是学历史的,可是我之前读过的所有历史书当中,特别是学术著作当中,很少有如此生动有趣的。

过去我们对历史的记忆都非常地笼统,或者叫概念化,一提到上海的租界,就觉得这个是帝国主义侵略中国的罪证,租界里的外国人就是帝国主义者、殖民主义者。

但是他们到底是些什么样的人呢?他们的生活是什么样子的呢?这些就非常模糊。

在读的过程中,头脑里会浮现出当时老上海的种种情景。这些老上海的种种情景并不是一幅幅僵硬的黑白照片,而是一帧一帧的、活动的、彩色的、充满了生气的,就跟我们今天平常的日常生活一模一样的画面。

就像电影一样,一幕一幕在我头脑里闪现。我想把这种感觉传达给中国的读者。

1. 漂向上海

这本书的作者是丽莲·威伦斯,我们第一个问题就是,丽莲·威伦斯为什么是一个无国籍的犹太人?她怎么出现在上海的?我们先来给大家讲一讲她的身世。

丽莲为什么会出生在上海?原因很简单,因为她的爸爸妈妈在上海。接下来的问题是,她的爸爸妈妈为什么会出现在上海呢?他们不是中国人,他们都来自乌克兰,都是犹太人。

这个跟欧洲的历史有关,特别是犹太人的历史有关——我们都知道二战期间德国纳粹迫害犹太人,其实犹太人在欧洲很多地方都受到歧视和迫害,在俄国也是这样的。

犹太人在俄罗斯农村受到排斥。图/维基百科

在斯大林时代,歧视犹太人的传统并没有什么太大的改变。在乌克兰,这些犹太人、犹太教依然受到种种压迫,所以很多乌克兰的犹太人最终选择了逃离。

他们从乌克兰坐火车横穿西伯利亚,先是到海参崴,然后从海参崴到哈尔滨,再从哈尔滨南下。很多人留在了哈尔滨,所以哈尔滨有非常丰富的俄国文化的影响。还有很多人后来从哈尔滨继续南下,就到了上海。

远东铁路线。 图/维基百科

丽莲的爸爸妈妈就是这样到了上海,他们在到上海之前并不认识。他们在上海相识、相爱,然后就结婚,成了家。丽莲就出生在这个家庭,她出生的时间是1927年。她有一个比她大几岁的姐姐,她是老二。

丽莲一出生就跟中国的政局,跟中国动荡的社会历史有一种密切的联系。在她接下来20年的人生经历当中,她不断地见证了上海所发生的一件件重大的历史事件,她成了历史的见证人。

丽莲的爸爸妈妈没有国籍,所以他们的小孩也是无国籍的。那为什么会变成无国籍呢?

丽莲的父母。图/讲者提供

那是因为她的爸爸妈妈逃离了乌克兰,当时乌克兰是苏联的一部分,苏联是跟沙皇俄国不同的一个政权,所以当他们逃离乌克兰的时候,也就放弃了自己的国籍。

所以他们既不是苏联的公民,也不是俄国的公民,因为俄国已经不复存在了,他们就成了无国籍的公民。他们是白种人、是犹太人,但是他们是无国籍的人。

后来她的爸爸就谎称自己是罗马尼亚人,所以很长一段时间,丽莲童年的时候,她都以为自己的祖籍是罗马尼亚,后来才发现原来不是,是她爸爸杜撰了一个国籍,这背后有着令她感到非常痛苦的记忆。

2. 无国籍女孩的上海童年

丽莲出生在上海,1927年的上海是一个无比复杂的地方,这个地方不仅仅是国共斗争的前沿,而且有着非常复杂的生态。

每个城市都有它的生态和文化,20世纪20年代的上海首先是东亚的第一大都市,坐落在黄浦江边,它已经逐渐成为了一个可以跟纽约、伦敦相媲美的国际化的大都市。

这里有着各个国家的公民,有着各个国籍的人,甚至包括无国籍的人,都住在这个城市里,形成了一个一个不同的亚文化圈子。在这本回忆录当中有一章非常精彩的叙述,丽莲就讲述了上海复杂的这么一个生态。

从一个小孩的角度来说,这种复杂性当然就体现在她的这个家庭里面,体现在她从小接触的这些周围的人当中。

比如说,她的母亲会讲犹太话,会讲俄语。她的爸爸很聪明,不仅会讲俄语,后来还学会了英语和德语,所以她的父亲后来为加拿大的一家保险公司工作,报酬非常丰厚,生意很好。

战争年代,越是兵荒马乱的时候,买保险的人就越多,所以他的业务非常好,不断地得到提拔,这个家里的钱越赚越多,房子搬了好几次,越搬越大。

所以如果从经济的角度来看的话,丽莲家在上海的生活非常优越,并且条件越来越好;但是从政治的角度来说,他们家是属于无国籍的、住在上海的外国人。

她家里从小是由中国的保姆来带这些外国的小孩——来抚养他们,照料他们的生活起居。

这在当时的上海很普遍。这些在上海生活的外国人,他们的经济条件很好,当然可以雇佣得起中国的这些保姆、佣人、厨师,因为中国的这些佣人的价格对他们来说是很便宜的。

在丽莲的记忆当中,有一个人对她的影响特别大,就是从小带她们三姐妹长大的一个中国的保姆,上海话叫阿妈。

上海的这些阿妈很多都是从农村来的,特别是从浙江。丽莲家的这个阿妈陪了他们很多年,是从浙江宁波的乡下到上海来打工的。

在丽莲的记忆当中,这个阿妈跟她们的关系特别亲。比如说这个阿妈到菜场去买菜,丽莲就特别喜欢跟她到菜场上去,因为这个对于小小的丽莲来说,就好像是一次短途的冒险。

她在书中就特别提到跟阿妈去菜场买菜的经历,妙趣横生。

到菜场,丽莲就看到了跟她所生活的环境截然不同的另外一个上海。菜场里的上海,是以中国人为主的上海。

有人可能觉得奇怪,上海当然是中国人的上海了,那怎么会说有一个中国人的上海?难道还有一个不是中国人的上海吗?

事实上,在20年代30年代的时候确实是有两个上海。一个是中国人的上海,一个是非中国人的上海。

非中国人的上海当然就是指租界。上海有两个租界,一个是公共租界,一个是法租界。丽莲家主要生活在法租界里面,她从小都是在法租界长大。

旧上海的租界地图。图/维基百科

生活在租界里的外国人来自各个国家,英国、美国、法国、德国、日本、意大利……各个国家的都有。但是生活在租界里的这些外国人,他们很少跟中国人交往。

平时交往最多的大概就是家里的阿妈、厨师、佣人,但是很少跟普通的中国人交往。他们也不会去学中文。

今天很多外国人到中国来,他们都要学中文;可是在那个年代,生活在上海的这些外国人很少有人学中文,而且也很少有人鼓励自己的小孩去学中文。

丽莲和她的阿妈。图/讲者提供

为什么呢?因为没有必要。对他们来说,中国人是日常生活当中很少接触的,他们接触到的中国人都是会讲英文的中国人,都是有钱、有身份、有地位的人。

即使是那些阿妈,那些家里的佣人,他们也会学一些英文,当然这种英文不地道,是用中文的语法、中文的发音,所以有一个专门的名词叫洋泾浜英语。

丽莲从小没有专门地学过中文,也很少见到除了阿妈和家里的厨师之外的其他中国人。但是跟阿妈到菜场去的时候,她就会见到周围都是中国人。

特别是很多中国小孩看到这个跟他们长得不一样的小洋人,就会瞧不起她,就会骂这些外国的小孩,骂他们是“外国瘪三”。丽莲就会反过来去骂他们。丽莲年纪不大,但是性格跟男孩子很像,她还经常跟男生打架。

她到菜场特别喜欢吃大饼油条,到老年的时候她还记得大饼油条。阿妈也很宠着她,她想吃什么就买给她吃,这个钱都是阿妈自己掏的。

因为她爸爸是犹太人,所以管得很严,在家里面很多东西是不能吃的。只有到了菜场上,丽莲才能够放纵一下,吃到阿妈给她买的这些食物。

她说她小时候最喜欢的时刻就是过生日。一到过生日的时候,平时交往的这些家庭,许多人家的同学,大家都会坐在一起举行盛大的party。

因为每一家的小孩都是由一个中国的保姆阿妈带大,所以每次生日聚会的时候就坐得满满的,大家围在一起,都是外国的小孩,都由中国的阿妈带着。

租界的阿妈们和她们带着的外国小孩。图/讲者提供

在丽莲的印象当中,她最喜欢的事情,除了生日party以外,就是去看电影。

她说,当时在上海有很多电影院,有一些电影院直到今天都还在。而且这些电影院的设施非常好,是世界一流的水准——当时在上海租界里的衣食住行,跟西方,跟纽约、伦敦、巴黎都是同步的。

上海的大光明电影院,从1928年创办,营业至今。图/维基百科

甚至如果中国人去看电影,你不懂外语也没有关系,这个电影院的每个座位上面都配着耳机,你戴上耳机,里面就会有同声翻译。

丽莲最喜欢去看电影,她回忆当时看了有多少电影。她小的时候,最喜欢看的就是喜剧片。当时有一个非常有名的童星叫秀兰·邓波儿,丽莲对她的印象非常深。

3. 法租界里的少女时代

她就在这样一个相对来说比较优越、无忧无虑的环境下长大了。等到1937年,她十岁的时候,中国和日本之间爆发了全面战争,抗日战争开始了,上海迎来了具有历史时刻和转折性的一年。

她那时刚开始上学。她一开始上的是一个德国的学校,但是她不喜欢德国,讨厌学德语。后来她的爸爸就把她转到了一个法国学校。

后来相当长的一段时间,丽莲都觉得自己是法国人。她把法语当成自己的母语,她以法国文化为骄傲,非常自豪。特别是在第二次世界大战当中,她当然完全站在法国的一边,非常痛恨德国人。

这也是为什么后来她学了法国的文学,一直读到博士学位,研究伏尔泰。这跟她从小在法国学校求学的经历是密不可分的。

丽莲曾经就读的法国学校。图/讲者提供

就是在这么一个美妙的建筑里面,丽莲开始读小学、读中学。1937年她十岁,到抗战结束18岁,她整个青春年华、少女时代,都是在这所法国学校里面度过的。

在这本书里面,她花了很大的篇幅去回忆她的学校生活。让我感到很有意思的是,在法租界的法国学校里,在30年代抗战期间,这些外国的孩子们在学校里的经历、日常的生活,好像我并不觉得很陌生,并不觉得隔阂。我越读越觉得有一种亲切感,而且勾起了我的很多童年回忆。

这个就是历史的奇妙之处。当我们读一本历史书的时候,如果这本历史书里面充满了大的概念,充满了抽象的论述,充满了概念式、标签式的话语时,那么你会有一种隔膜感,你会觉得这个东西离我的生活太遥远了。

可是,当你去读一本充满了历史细节的书的时候,特别是这些生动的、活生生的历史人物的回忆还原他们当年生活的一个个场景时,会非常有代入感。

你会发现,不管是20年前,还是50年前,还是100年前、200年前,你会有很多和历史人物产生共鸣的地方。

小时候的丽莲。图/讲者提供

特别是在一些情感方面的共鸣。你们的穿着、吃的东西、用的物件当然是不一样的,比如说那个时候没有手机,这个当然是不一样的。可是作为学生来说,对学校的这种又爱又恨的感觉、不想上课的感觉、讨厌写作业的感觉,是一模一样的。

比如丽莲她就讲,她的偏科很严重,她最好的是语言课,英语很好,法语很好,历史也不错,但是她的数学很差。

她回忆,她上课的时候,老师要点他们发言,那怎么办呢?这些小伙伴都很会互相帮忙,考试的时候想着办法来作弊,比如说把答案写个小纸条,然后贴在前排同学的后背上还是椅子上,回答问题的时候就可以盯着看,就可以作弊了。

而且在这个阶段,特别是十几岁的时候,这些少女们都情窦初开,就对这个爱情,对于这种异性之间的关系,产生了浓厚的兴趣。

她说她们几个女生经常到学校的图书馆去看书。但不是看什么课外辅导书,不是看跟上课有关的书,她们喜欢看小说。

特别她提到一本书,叫《查泰莱夫人的情人》,我不知道大家有没有听说过这本书,在很长一段时间,这本书都是禁书,作者是英国人劳伦斯,结果后来变成了一本禁书。

《查泰莱夫人的情人》,曾因为大胆的描写而被划为禁书。

这本书为什么成了禁书呢?因为它描写色情,它里面有很多的大段大段的这种所谓的情色描写,在青春懵懂期的丽莲和她的同学们就对这本书产生了浓厚的兴趣。

她们到图书馆去看这本书是有诀窍的,不是一页一页看,她们是跳着看,翻着看,专门挑那些她们最感兴趣的段落来看。

这本书很抢手,所以她们每次看完之后要把它偷偷地塞到一个角落里,一个别人找不到的地方,然后下一次,第二天再接着来看。

她就在这样的一个氛围里面一天天地长大,变成了一个大女孩。

长大后的丽莲和她的男友。图/讲者提供

4. 战火下的日常

丽莲第一次亲历战争就是1937年,也就是她十岁时,在她家二楼的阳台上第一次亲眼见证了战争带来的灾难。

法租界在上海的南边,她远远地往北看,就看到北边不属于租界、都是中国人住的闸北区,抗战就是在那边最早打响。日本的炮弹落在闸北区,炸毁了闸北区的很多民房,让很多中国人流离失所。

丽莲就在她家的阳台上,看到北边浓烟滚滚——她亲眼见证了中日战争的开始。

她说她有一件记忆很深的事情,就是日本对闸北的轰炸过去之后,她的父亲曾经带着她一起到闸北去,他们想亲自去看一看,战争过后是什么样子的。

她看到了满目疮痍,到处都是断垣残壁,看不到人,人都逃到租界去了。战争一打响之后,很多中国人就纷纷带着自己值钱的东西往租界逃,因为租界里相对来说是安全的。

上海四行仓库,淞沪会战遗址。图/维基百科

丽莲就看到断垣残壁当中有一辆自行车,她很喜欢自行车,每天上学都要骑自行车,她就想要拿回家。

可是她爸爸说,不行,你不能拿这个自行车,它肯定是属于某一个人的,虽然这个人现在不知道是死是活,也不知道在哪里,但是这依然是别人的东西,你不能够拿。她爸爸的话,丽莲一直到现在还依然记得。

上海自从1937年底被日本占领以来,两个租界相对来说还是安全的,特别是法租界。

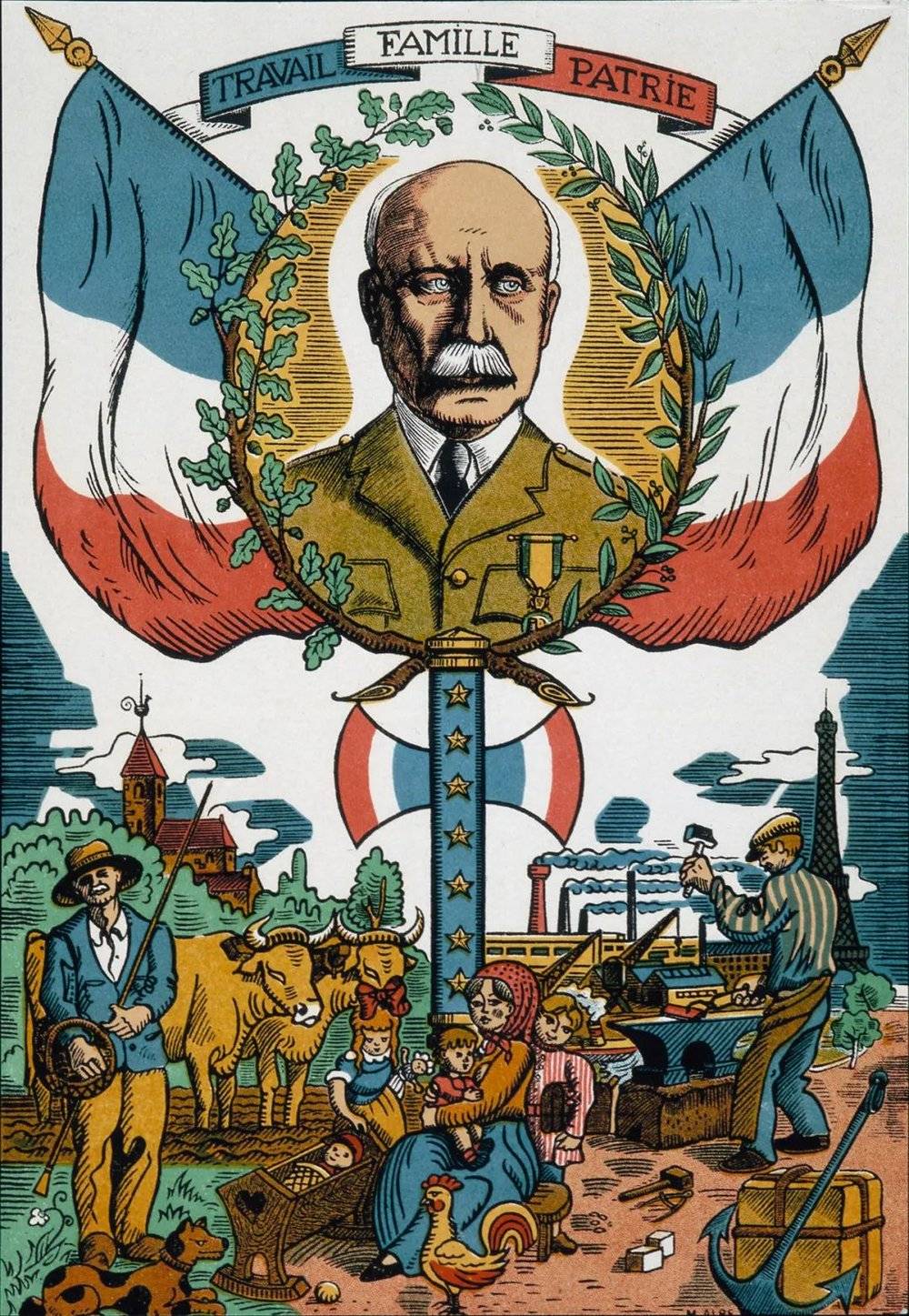

因为法国被德国占领,所以法国就成立了一个亲德国的傀儡政权——贝当政权,法国贝当政府跟德国、日本都是同一条战线的,所以法租界是安全的。

法国贝当政府的漫画。图/维基百科

到了1941年底太平洋战争爆发之后,公共租界变得不安全了,因为美国、英国这个时候都成了日本的敌人。

日本军队公然地开进了公共租界,开始大肆抓捕美国人、英国人、加拿大人、澳大利亚人这些敌国的公民。

在上海的这些敌国的公民,不管你的身份地位有多高,包括你是大公司的CEO,或者别的什么,只要是敌国公民,日本人就会把他们抓起来,然后集中地关在虹口区的一个集中营里面。

丽莲一些同学也跟着父母被抓进了虹口区的集中营,她们的家也被抄了,他们就成了战俘,然后成了难民,被日本人关起来,不能够随意地进出。

可是小孩子的视角跟成人总是不一样的,丽莲就跟她的同学通过寄信的方式保持着联系。她的同学从集中营里写信给丽莲,给她讲他们每天的生活是什么样子的。

集中营里的生活当然是没有自由的,经常是吃不饱饭。

但是从小孩子的角度来说,或者从这些少女的角度来说,她们更关心的可能不是吃得饱饭或吃不饱饭,而是——就像在她们这些通信当中花了很多篇幅讲到的——我喜欢哪个男孩子,我发现了一个英国的男孩子好帅,好喜欢他呀。

成年人在集中营里面,可能每天都是唉声叹气,想到前途渺茫,担心自己生命的安危。

可是十几岁的小孩子,她们最关心的依然是她们懵懂的爱情,谁跟谁关系好,谁喜欢谁,怎么样去追求对方,今天他跟我讲了一句话,今天他多看了我一眼……这些都会给她们留下深刻的记忆,然后就写在日记里面,写在信里面,告诉自己的闺蜜。大家去看最新版的《安妮日记》,也有这类内容。

丽莲与她的男伴。图/讲者提供

再举一个例子,也是丽莲讲的,她说她在战争期间在上学的路上,这个时候已经到了抗战末期,日本人已经快失败了,美国的飞机飞到了上海的上空,开始往下扔炸弹。

美国的飞机到上海扔炸弹,轰炸的目标是日本的军事设施,可是炸弹扔下来难免会伤到无辜的平民,所以美国的飞机飞临上海的上空,日本人就会拉响警报,整个上海城都是一片空袭的警报声。

有的时候,警报声响起的时候,丽莲正走在上学的路上,警察就要把大家全部拦下来,不能再走了,你们都要停下来找地方躲起来,上海是没有防空洞的,跟重庆不一样,所以这些人都要找个地方躲起来。

丽莲她说:每次遇到这个时候,我就很高兴。她很高兴,为什么高兴呢?因为这样子她就可以名正言顺地上学迟到了。

你看,上学迟到是多少小孩子的梦想。还有她说,有时空袭警报声响起的时候,他们在上课,上课的过程当中突然警报响起来了,美国的飞机来了,老师当然就不能再上课了,就要终止教学,然后所有学生都要趴下来,趴在桌子底下,一趴就可能要趴一个小时、两个小时。

空袭来时,丽莲会躲在这所学校里的桌椅下。图/讲者提供

按照成年人的眼光,当然就觉得这样的日子实在是太艰苦、太难熬了。可是丽莲觉得,她在这个课桌下面躲避空袭的时候,她的心里面非常开心。为什么开心呢?当然就是因为不用再上课了。

战争对这些小孩子来说,给了他们一个不同的、独特的经历。他们一方面过早地见证了战争的残酷,见证了死亡;但是另外一方面,战争也打破了日常生活的很多条条框框,就好像今年的疫情一样,有很多小孩像我的儿子,他很高兴,说因为这个疫情,他一学期都不用去上学了。

所以我们从不同人的角度出发,对历史的理解、对这个世界的看法可能是完全不一样的,有的人觉得很痛苦的事情,在另外一些人看来可能会觉得是一种乐趣,所以你的角度不一样,你看到的世界也是不一样的。

在这场战争当中其实有很多未成年的小孩子,这些少年们少女们都被裹挟到战争当中。他们对这场战争的理解,在战争当中所经历的种种事情,我觉得其实是非常值得我们去关注的。但是在普通的历史书当中,至今对儿童、未成年人视角的关注非常少。

美国记者拍摄的在日本轰炸火车站后,坐在废墟中哭泣的孩子。图/维基百科

所以我经常想,如果我们从儿童的角度出发来写一部人类的历史,那肯定是一部相当有趣,而且与我们迄今为止的理解可能截然不同的一部历史书。

到了1945年,战争就结束了,这个时候上海也发生了翻天覆地的变化。被日本人占领了八年的时间里,一切都是日本人的天下,很多白种人都被关了起来,很多人的命运从此改变。

1945年9月2日在美军中将理查德·萨瑟兰的监督下,由日本外务大臣重光葵在停泊于东京湾的密苏里号战列舰 (BB-63)上代表日本政府签署《降伏文书》,一旁协助重光葵者则为同为日本代表的加濑俊一。图/维基百科

但是现在整个情况都不一样了。一听说日本人投降了,胆子大的中国人看见站岗的日本兵,会上去打他们一下,或者往他们身上吐唾沫,日本士兵是绝不还手——投降了就是这样子。

到1949年之后,丽莲也亲眼见证了上海的解放,共产党进入了上海,她也见到了共产党的军队,甚至还遇到了解放军的士兵。后来在1951年的时候,她离开了上海,先去了日本,最后还是移民到了美国。

5

她今天一直住在美国的华盛顿,我在前两年,大概在2018年的时候,这本书出版之后,我有了一个新的想法。

我就想:能不能请丽莲再回到上海呢?其实她之前回来过好几次,我想能不能请她再回来一次,然后我们找朋友帮她拍一个纪录片,到她以前住的老房子再去走一遍,再去看一看,然后把这个过程拍下来,我觉得大概会是一个比较珍贵的记忆。

她一听非常高兴,她说我要来,然后就来了。

我记得是国庆节之后,我到上海的浦东机场去接她,没有想到我远远地就看到她就一个人——那一年她是91岁——背着一个背包,一个人推着放着行李箱的行李车,从机场的出口出来了。坐了十几个小时的飞机,看上去却毫无倦意。

我们就带着她一起走访了她过去曾经住过的地方,上过的学校。

在那所法国学校的讲堂里面,她讲述当年每个学期结束的时候,学校举行颁奖仪式,会为成绩好的同学颁发铅笔和本子,她说她每年都会因为她的语言成绩好而获得奖励。

而且很有意思的是,就在这次她的重返上海之旅当中,我们到她曾经住过的那个公寓。然后我们发现现在住在这个公寓里的是一家子人,其中年纪最大的是一个老太太,这个老太太的岁数跟丽莲差不多,都有90岁了。

丽莲和住在她老房子里的老太太相谈甚欢。图/讲者提供

然后我们就采访了这个老太太,原来这个老太太是山东人,在上海解放的时候,那个时候她还很小,十几岁,还是一个小女孩,她就随着解放军南下,第一次来到了大上海。

她回忆说,她第一次到了上海,见到电梯,觉得很奇怪,见到旋转门,也很奇怪,第一次见到电灯、抽水马桶,都很奇怪,都很新奇。

她现在住的房子,就是原来丽莲家住的房子,后来这些房子都被政府收归国家所有,然后分配给这些政府和国家的工作人员,这个房子依然还在,但是已经物是人非了。

丽莲走掉了,然后这个共产党的女战士、这个小女孩搬了进来,一住就住了几十年,现在她的孙辈依然还住在这个公寓里面。

我觉得这个场景特别有意思,一个是所谓的帝国主义者、殖民主义者,一个是共产党员。她们晚年的时候,一见之下相谈甚欢。

中文的书出版了之后,我们还请丽莲在上海做了讲座。我们举行了两次讲座,第一次是英文的,来了很多外国人。

在上海的书籍座谈会上,很多外国人对丽莲的话题很感兴趣。图/维基百科

在上海有很多外国人,大家对这个题目充满了兴趣,那天会场里坐满了人,而且讲完之后,大家都围着她,排着长长的队请她签名,还有很多问题来问。

另外一场讲座是我们在上海的犹太人纪念馆举行。因为在二战期间,上海有很多犹太难民,所以这有一个专门的犹太人纪念馆。那天也是没有想到,楼上楼下都挤满了听众,大家听得非常专注。

但是有意思的是,那天在讲座的过程当中,丽莲有点生气了。

为什么呢?她说,你们问我的问题,怎么问来问去都是问犹太人怎么样,犹太人怎么样?你们为什么这么关心犹太人?

这什么意思呢?就是丽莲觉得,她最看重的一个身份是,她是在上海出生的一个外国人,她甚至并不觉得自己是一个犹太人,犹太人的这个身份怎么怎么样。

其实就是因为她的父母是犹太人,所以她是犹太人,但是实际上她并没有非常严格的犹太宗教信仰。

在上海犹太人纪念馆的座谈会。图/讲者提供

相反地,她更看重的是自己在上海的这一段人生经历。她出生在上海,成长在上海,她的幼年,她的童年,她的少女时代都是在上海度过的。上海其实是她的家乡,所以她说她每次回到上海,就是有一种回家的感觉。

她说,你们应该问我,我作为一个在上海出生、长大的这么一个上海的外国人,那么我眼中对上海,对这个城市的理解是什么样子的;而不是只关注我的犹太人身份。

所以这个就很有意思,这提醒我一点,就是历史当事人和我们后人在看待同一段历史的时候,我们的出发点、关注点可能是不一样的。

我们可能很多人先入为主,一听到她是一个犹太人,就会联想到很多跟犹太人有关的事情。

但是作为一个历史的当事人,她不希望自己被贴上一个犹太人的标签,然后就会纳入到一种关于历史的统一的叙述模式当中,她不想成为那种被一个模式所套用的一个人,她所讲述的是她自己的一个亲身经历,是她活生生的一个经历。

她在讲这个故事的时候,并不是说,作为一个犹太人,我应该怎么怎么样来讲述那段历史;而是讲作为一个在上海出生、长大的小女孩,她所经历的一些真实的事情。

当然这里面也有一些深刻的反思。比如说,她说她离开上海之后,才真正地开始意识到,在上海他们是如何生活在一个特权阶层里。

虽然他们是无国籍人,但是他们是白种人,跟普通的中国人比起来,依然生活得非常优越,是属于上海的富裕阶层。

他们跟普通的中国人没有交集,所以她虽然对她的保姆阿妈非常怀念,印象很深,但是她坦率地讲,她说我不知道我的阿妈叫什么名字。

所以她说,我们那个时候的外国人,在上海都生活在一个bubble(泡沫)里面,我们跟中国人是隔绝的,我们的生活比他们优越得多。

作为一个十几、二十岁的女孩子,她在当时是没有很深刻的体会的。但是后来她开始反思自己,以及其他外国人在上海的经历。

她并没有美化自己。她在书中也对自己以前的思想提出了很多自我批评,所以这就是当时的历史现实,历史的事实。

丽莲坐在她的母校。图/讲者提供

其实这是很有意思的。我是学历史的,我越学历史越觉得,这些历史的人物,历史的事件,离我们并不遥远,而且你经常会有一些很奇妙的机缘,认识到这些历史的当事人,这个时候往往会给你一种特别像穿越时空的感觉。

后来通过很奇妙的机缘,我又接触到其他几位老人,都还健在,而且他们都写了回忆录,他们在抗战期间都生活在上海,有中国人,也有外国人,他们都把自己的亲身经历写了下来了。

这些人在1937年抗战期间都生活在上海租界,他们彼此互不相识,但是到晚年的时候,他们都写下了自己的回忆录。我都读到了他们的回忆录,甚至还有幸亲眼见到他们、认识他们,亲耳听他们讲述历史的故事。

所以我时常有这种感觉,这些历史事件的幸存者,他们就像一个历史的使者,穿越了历史的重重门槛。我们每个人在一生当中要经历多少门槛。1937年是一道坎,1949年是一道坎;2020年是一道坎,多少人没有能够跨越2020年。

这些老人一生中跨越了无数历史的门槛,穿越了一道道窄门,然后走到今天,走到我们的面前,把历史的信息讲给我们听,传达给我们。所以每当我遇到这样的老人时,我觉得他们就是历史的使者。

本文来自微信公众号:硬核读书会(ID:hardcorereadingclub),作者:刘握宇,编辑:程迟