扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:CPEER(ID:CPEERORG),作者:文一(美国联邦储备银行圣路易斯分行,北京大学新结构经济学研究院访问教授,本文仅代表作者个人观点,与工作单位无关),出处:该文被收入张晖明、孟捷主编《上海政治经济学年鉴·2019》,上海人民出版社 格致出版社,2020年6月;文章原载《政治经济学季刊》2018年第2期,头图来自:视觉中国

长期以来,国内学术界有一种把国企和民企对立起来的观点,这种观点认为要发展壮大民企就必须私有化国企和彻底消灭国企,发展壮大国企就一定意味着挤出、压制和摧毁民企。这种错误观点之所以十分流行,缘于对西方经济学理论的一知半解,对西方工业化历史的忘却。

事实上,欧洲任何一个成功工业化的国家都有国企(以前有,现在有,将来还会有),而且改革开放以来中国之所以取得压倒所有盲目一边倒“私有化”的中低等收入国家的经济成就,恰好是由于在所有发展中国家(包括拉美、东欧国家和俄罗斯)里,只有中国才在实践中相对正确地处理好了困扰经济学家多年的国企和民企的关系问题,因此只有在中国才能看到国企和民企之间相对合理的分工、布局及其相得益彰的产业互补关系。

相比之下,无论是那些无力动用国家力量和国有企业去大力扶持和培育民企并为民企提供急需公共产品的国家(比如朝鲜、委内瑞拉、古巴),还是那些盲目崇拜市场力量而放弃国企并几乎私有化一切领域国企的国家(比如东欧国家、俄罗斯、拉美国家和很多非洲国家),纵然有更加丰富的自然资源、更加彻底的私有化、更加自由的金融体制和更加无监管的市场经济,都没有能够像中国那样引爆一场属于自己的工业革命,用等价交换、公平贸易、和平文明的方式成功复制了欧、美、日当年通过殖民掠夺、奴役制度和帝国主义战争才创造的工业化奇迹。

本文讨论9个问题:

“国进民退”问题

国有企业的效率问题

西方经济学理论究竟是如何看待国企的

工业经济的投入产出结构与国企的产业布局问题

中国财政收入和支出的效率问题

对国企负面看法的历史成因问题

中国的高储蓄问题

市场化与私有化的关系问题

4万亿元刺激方案的经济学评估问题

由于篇幅限制,本文不重点讨论产业政策和政府采购等相关话题。

一、中国目前是“国进民退”吗?

目前,国内经济学界和社会上最流行的说法之一是“国进民退”,意思是国企在国民经济中所占比例越来越大,而民企在国民经济中所占比例越来越小。事实并不是这样。无论是从主营业务收入、资产总量,还是从利润总额看,中国并没有发生“国进民退”的现象。

2000年~2016年,在工业领域,国有控股企业资产占全部工业企业资产的比重从67%下降到38%,国有控股企业主营业务收入占全部工业企业主营业务收入的比重从50%下降到21%,国有控股企业利润占全部工业企业利润的比重从55%下降到17%左右(国家统计局公开数据)。

另外,美国华盛顿彼得森国际经济研究所资深高级研究员Nicholas R. Lardy博士发表于2014年的研究报告“Markets over Mao:The Rise of Private Business in China”显示,1978年~2011年,国企工业产值占全国工业总产值的比重从80%下降到26%,其中制造业下降到20%;1995年~2014年,国企出口总额在全国总出口额中的占比从67%下降到11%。

此外,近10年来,国有企业所缴税金占中国政府税收收入的比重变化不大,从2008年的31.58%稍微下降到2017年的29.33%。当然,由于整个经济的发展,国有经济有所发展,但是其发展速度远远比不上民营经济。然而,国有控股工业企业所缴税金在国家税收中的占比却并没有以同其他指标一样的速度下降,说明国企的税收负担相对于民企较重。

毋庸置疑,发展壮大民营企业是改革开放以来中国取得经济发展伟大成绩的最重要原因之一,而拥有强大的民营企业也是中国特色社会主义市场经济的最大特点之一。

但这是否证明国企没有价值或甚至只具有负面价值?是否证明私企和国企是相互对立和冲突的呢?答案都是否定的。

国企在改革开放以来中国崛起的伟大经济成就中也起到了不可或缺的作用,而这一点恰好是长期被国内外学术界所严重忽略的。放弃国企在市场经济中的伟大作用也恰好是东欧国家、俄罗斯和拉丁美洲国家20世纪80年代以后经济改革失败的核心原因之一。

其实,无论是从欧洲、北美、日本、韩国、新加坡工业化的历史经验,还是从中国自己改革开放以来的经验来看,国企的作用都是不可或缺的。虽然随着民营企业的迅速扩张,国企在国民经济中的占比越来越小,但国企起到了作为市场经济支点的作用。而这正是中国到目前为止并没有出现西方资本主义工业化历史上动辄3年~5年一次的经济和金融危机及由此导致的巨大资源浪费的根本原因之一。

这一点是几乎所有西方训练出来的国内经济学家长期没有认识到或羞于承认的。这不仅是因为在任何大的经济危机来临的时刻只有政府和代表国家整体利益的国企才有能力进行逆周期操作,而且更为重要的是因为一个国家在经济发展过程中需要提供大批量的公共产品和公共服务来与经济发展配套及突破经济发展中的巨大瓶颈,比如水利、通信、能源、供水、交通基础设施、国防、军工、教育、医疗、邮政、金融、社会治安、税收、科研等。因此,总是需要国家扮演不可或缺的关键角色。

而国家不外乎通过五个主要途径来扮演这些关键角色:

(1)国家公共行政机构

(2)国有企业(国家拥有并参与经营)和国资企业(即Government Sponsored Enterprises,国家以金融手段支持它们在市场经济中运作,但是国家不直接经营)

(3)产业政策

(4)国家颁发垄断经营权(特许垄断公司,比如欧洲历史上的荷兰东印度公司和英国东印度公司及美国今天仍然在运营的一些特许金融公司)

(5)政府长期定向采购合同。

每个试图实现工业化的国家,因为历史、文化、发展阶段、国际竞争环境不同,在这五者之间的搭配比例可能不同,但道理是一样的,就是必须不断地提供变化中的经济增长所需要的一切公共产品和服务,支持国家长远发展战略实施,协调市场经济中的各个部门和降低其交易成本,克服市场缺失和失灵,参与初次和二次资源配置与收入分配,弥补市场机制在配置资源过程中不可避免的缺位、缺陷与不足。

比如,工业化市场经济的特点是规模化大生产、规模化运输与规模化销售,因此需要国家力量及时地、规模化地去提供规模化大市场得以存在和运行的规模化基础设施、配套机械设备与原材料供给保障。

毋庸置疑,中国的民营企业自改革开放以来取得了比任何其他发展中国家的民营企业更加辉煌的成就和财富积累。但这一成绩和中国政府不断向民营经济发展提供及时和有效的政策支持和公共产品保障的能力不可分割。

如果没有国家提供各种公共产品和服务来支撑民营企业和市场经济的发展,比如中国庞大复杂的交通基础设施,通信、供水、金融、电力和能源保障,社会治安保障,各级政府对招商引资的巨大支持,中国的民营企业要想取得目前的成就是不可想象的。将中国与表面上私有化程度更高、金融自由化更彻底的非洲国家、南美国家、东欧国家以及俄罗斯、菲律宾、巴基斯坦、印度等相比,就可以马上看出这一点。

因此,中国市场经济和民营企业之所以比任何其他发展中国家都更成功,恰好是因为背后有着默默无闻的国家力量和国企在倾力奉献。这些光鲜成功的背后有它们的一份功劳。拒绝承认这一点不仅是无知,而且是无耻的。

设想国家一旦修建一片电网、一座大桥、一条运河、一段高速公路、一条高铁或地铁线路,立马会在沿线和两头创造和吸引多少商机、民企及它们会间接拉动多少生产与就业,更何况涉及很多工业部门和基础科学的技术创新。

从就业来说,当然是民企的贡献更大,因为大量的中小企业是民企,而民企主要是劳动密集型的。国企基于市场经济发展的规律已经退出竞争性的劳动密集型轻工产业,让位给更加灵活多变的民营企业,而目前主要集中在资金和技术门槛很高、外溢效应很大的瓶颈型、资源型、科技主导型的资本密集型产业。

在任何国家工业化的初期和中期甚至晚期,搭建市场主骨架的几乎都是国企,民企都主要是首先占领资金和技术门槛相对低、短期利润回报高、对国民经济外溢效应相对小、与最终消费大市场相对近的更加庞大的下游产业。

而为了支持民企发展,国企利用国家力量的优势,占领资金和技术门槛相对高、短期利润回报低、对国民经济外溢效应相对大、离最终消费大市场相对遥远的上游产业和公共产品生产行业。

因此,不能够简单地从对就业的贡献大小来判断国企的价值和贡献。私企的自利性质决定了它们在具有公共品属性和国家信用很强的战略性资源领域的有限性和滞后性。这并不是说私企不能进入国企已经进入的市场和领域,而是说它们由于缺乏利润激励和政治责任而无法充当克服国民经济瓶颈的主力军,即便政府希望培育和扶持民营企业进入涉及公共产品和服务的领域,也需要一个长期的积累和工业化过程。

一句话,国企与民企是互补的,不是相互排斥的。它们在国民经济中和国家发展战略中的分工不同。这个分工的必要性需要从国际地缘政治、产业升级阶段以及工业化所需要的大量公共产品和公共服务的及时规模化供给的历史过程来理解。

二、欧、美、日工业化的历史经验证明了国企的重要性

欧洲、美国、日本等发达地区和国家工业化的历史经验表明,国有企业在市场经济的发展壮大中起到过十分重要和关键的作用,这个作用甚至关系国家兴亡和国民财富积累的成败。我们看一看欧洲国家早期创造和开辟全球市场以及在引领技术创新和企业制度创新方面的历史就会明白这一点。威尼斯是欧洲文艺复兴初期最早崛起的强大城邦国家。

威尼斯的巨大成功与它能及时提供各种公共产品和服务的强大能力及政府的创新手段密切相关。比如,为了帮助民间商人集团获得和控制亚得里亚海和地中海地区的商业通道,威尼斯建立了当时地中海地区及至欧洲最强大的海军。

威尼斯当时最大规模的企业是威尼斯兵工厂,这是一个100%的国企。这个国企雇用威尼斯全国的技术工人建造和维修军舰和商船,以欧洲所有企业中最高的工作效率为亚得里亚海和地中海提供源源不断的专业舰队和既有商业功能也有军事功能的武装商船,因此是欧洲近代史上最早实行“军民融合”的典范。

兵工厂能够保证威尼斯在每一次海战中遭到破坏和沉没的舰船得到及时的维修、替换和更新。这个兵工厂还是最先发明和使用符合亚当·斯密后来提出的“劳动分工”原理的流水线作业制造军舰和武装商船的企业。

通过学习威尼斯,葡萄牙成为最早在欧洲成立国有的特许海外贸易垄断公司的国家,这些特许公司承担巨额风险为葡萄牙环球探险和开创全球贸易市场服务。葡萄牙为了实现环球航行和打通海上通往亚洲的贸易通道,先后派出了十几支探险舰队(包括麦哲伦舰队),它们都是由国家组织、主导和资助的。

后来崛起的荷兰和英国又在葡萄牙经验的基础上,利用公私合营甚至100%私营的股份制来筹建国家特许垄断公司,最大限度地将民间资金吸引到对国家十分重要的海外探险、殖民地扩张和全球市场开拓事业中去,以便快速追赶威尼斯、西班牙和葡萄牙,争夺海上霸权和贸易垄断权,为民间商业和手工制造业的繁荣创造条件。

为了向这些股份制特许公司提供去海外为国家开辟全球市场和殖民地的激励,政府赋予这些公司绝对商业和贸易垄断权,风险自负,但是所获得的海外商业利润与国家分成,而且政府拥有任命和罢免特许公司CEO、决定延续和取消特许公司权益的绝对权力。

这些拥有巨大资本和私人武装的特许公司虽然获准在海外任意发动战争、取代殖民地当地的统治者、获取当地财富、垄断当地贸易,但是它们自身的生杀大权牢牢掌握在国家手中。特许公司自成立的第一天起,就被规定为国家利益服务,私人利益必须服从国家利益,违者必惩。

把民间致富的激励机制和国家利益有机、有效统一在一起,是欧洲列强崛起的秘诀之一。而缺乏这个统一机制也恰好是很多国家(包括中国历史上几次工业化努力)衰败的根本原因之一。

例如,在从16世纪开始直到20世纪上半叶的400多年间,从英国皇室到所有国家立法机构都一直把私企塑造成同欧洲乃至世界其他地方进行商业竞争和市场竞争的一个统一行动者,使得每个国民在海外的商业利益与国家的商业利益是一致的。

19世纪中叶,美国政治经济学家皮塞·斯密斯(Erasmus Peshine Smith)在研究英国崛起成为欧洲最强大商业帝国的秘密时就指出,英国整个国家就像是一个高度协调团结的单一商人,而绝对不是一群一盘散沙的、只追逐私人利益的、奉行放任自流和自由贸易理念的“洛克”式自由个体。哈佛大学经济史学家斯文·贝克尔特(Sven Beckert)指出(文一,2016):“如果没有一个强大的国家政权使其有能力在经济、法律、行政管理、基础设施和军事方面所向披靡、穿透它所想波及的领地,英国的工业化简直就是根本不可想象的。”

这种由国家主导的、建立在重商主义意识形态上的,但符合个体逐利激励机制的统一集体力量,使得英国在全球贸易和政治事务中所向披靡。

事实上,工业革命之所以发生在英国,而不是文艺复兴发源地的意大利,或政治制度更加开明的荷兰,是因为奉行重商主义国策的英国历代皇室利用各种灵活多变的产业政策、国家特许公司、中央银行和政府的公共产品服务,为英国民企开辟和创造了全球最大的纺织品市场、港口、通商要道,和最廉价的原材料(棉花)供应基地(比如印度、美国和埃及的棉花种植园),使得民间采纳以规模化大生产为特征的各种纺织机和工厂体制有利可图,引爆了工业革命,从而在全球竞争中击败意大利、葡萄牙、西班牙、荷兰、法国、丹麦、瑞典、挪威、哈布斯堡等欧洲列强而崛起成为日不落帝国。

凡是模仿英国式的国家主导的市场经济和重商主义发展战略的欧洲国家,都如法炮制了英国的工业革命,而凡是那些采纳自由放任的市场经济制度或彻底消灭市场经济的国家,都未能完成自身的工业革命。

欧洲早在工业革命之前就意识到国有或国家特许私人垄断银行对于国民经济发展、百姓福利提升和大型基础设施建设项目融资的重要性,比如意大利早期的公共银行包括Taula de Canvi(成立于1401年,旨在从私人银行提取存款并为短期公共债务融资)、第一和第二圣保罗银行(分别于1408年和1530年成立,旨在消除公共债务和向公众利益服务)、威尼斯的Banco della Piazza di Rialto银行(1587年成立,旨在支付公共债务),及Banch de la Ciutat银行(1609年成立,旨在允许公众有限度地使用劣质造币进行交易)。

再如,成立于1694年的英格兰银行是一家皇家特许垄断银行,其主要目的是为建设强大的英国皇家海军融资。在德国和瑞士,许多城市在15世纪和17世纪之间成立了国有市政银行。巴塞尔市议会的章程表示市政银行成立的目的是更好地造福公众。

成立于1619年的汉堡银行是一家基于阿姆斯特丹银行模式的公共银行,其信贷角色扩大到包括为城市储备粮食以预防农业歉收和灾荒。发行国家货币的公共银行后来出现在瑞典、英国、法国、维也纳和普鲁士。早在18世纪就开始成形的德国国有银行体系,更是具有为低收入群体贷款和为国家基础设施建设融资的强大功能。

美国也不例外。早在17世纪和18世纪,美国东部13个殖民地州的殖民地议会就开始承担银行的贷款职能,以创造收入并为农业和经济发展提供资金。政府建立了称为“土地银行”的办事处,发行和出借纸币。在这些公共金融系统帮助下维持的政府低税收是殖民地经济迅速发展的原因之一。

因为历史原因,美国政府协助国民经济发展的主要方式不是依靠国企,而是依靠国资企业、特许垄断公司、产业政策和政府采购。

但是尽管形式不同,美国政府和国家力量在经济中扮演的角色却非常重要。比如,美国19世纪初的运河网络建设,70%是靠地方政府出资;19世纪中后期的铁路网络建设,主要靠政府提供廉价土地和特许垄断经营权来吸引民间资金和民营企业;20世纪的高速公路网络建设主要是靠联邦政府和州政府协同运作、招标、提供资金。

美国有一种国资企业叫作“政府赞助企业”(Government Sponsored Enterprise),政府对这些企业只是拥有权证,在行使权证的情况下,可拥有公司79.9%的股份,著名的有房利美(联邦国民抵押贷款协会)、房地美(联邦住房抵押贷款公司)、联邦住宅信贷银行等。

还有一类叫作联邦政府收购企业,即那些很大但濒临倒闭的私有企业,为了避免这类企业倒闭所带来的无法承受的经济后果,联邦政府临时性地收购这些企业,在重组后重新将企业私有化。例如,花旗集团、通用汽车、AIG保险等。除了联邦级别的这类“国有控股”企业,还有各州乃至各地区级别的这类“国有控股”企业。

美国的联邦存款保险公司(FDIC),就是一家对稳定和管理金融秩序起着重要作用的100%国企。据1982年的统计,当时的联邦公司有30家~50家,这取决于统计所使用的不同联邦公司的定义和标准。这些公司的雇员数超过10万人,其收入达到近220亿美元。它们当年获得的联邦拨款超过35亿美元,借款达到470亿美元,所发行的联邦借贷担保债接近1660亿美元。

联邦公司的业务活动主要分布在信用证和金融、保险、公用服务、通信卫星、交通运输和传播媒介等领域。另外,美国的国企还包括人们所熟知的全国铁路旅客公司(Amtrak)和美国邮政局等。

又如,美国的电信“大佬”AT&T虽然本来是私企,但是美国政府在第一次世界大战前夕毅然决然地将其国有化,以便在战争期间更好地捍卫国家安全和国家利益。战争结束很久以后才将其私有化。而且美国之所以能够超越所有欧洲老牌资本主义国家成为全球科技霸主,也是因为它采取了国家主导和协助市场经济的政策。

比如,美国在1971年~2006年的35年间所产生的对美国全球领先地位和国民经济最重要的88项技术发明中,有77项是完全由联邦政府的科研经费、研究项目和出资机构所贡献的,占88%,而剩下的11项中也有政府提供资金支持(Mazzucato,2015)。

事实上,美国各级政府专门成立了很多机构来选择性地对特定产业进行研发资助。在联邦政府层面上,这类机构包括国防部国防高级研究计划局、能源部高级研究计划局、国家卫生研究院、国家标准与技术研究院、国家科学基金会、国家航空航天局、总统科学技术委员会及其下属的科技政策办公室等。

在亚洲最早开启和完成工业化的国家日本,在工业化和产业升级的每一个阶段初期,起龙头作用的现代企业(无论是纺织业企业还是重化工业企业)几乎都是先以国企形式起家的,在依靠国家力量组织研发会战、掌握西方技术以后,再逐步有组织、有计划地民营化,进入量产和市场竞争阶段。

具体说来,明治维新初期日本的机械纺织工业是先依靠国企来吸收和消化欧洲前沿纺织技术,然后再推广和民营化的,以带动中小民营纺织企业跟上技术前沿。19世纪末和20世纪初,随着轻纺工业的顺利推进,能源、动力、运输等公共基础设施日益成为日本经济发展的巨大瓶颈,因此迫切需要政府出面下决心进行巨大投资来解决问题,也同时为全国性统一市场降低交易成本。而在国企带动下迅速崛起的民间轻纺工业所积累的巨大国内储蓄又为解决这一瓶颈结构问题提供了丰厚的资金支持。

这个时候日本政府才决定在基础设施结构升级中采取“大推进”战略,从而直接把日本带进20世纪初欧美发达国家所达到的技术前沿,即采用电动机和内燃机代替(淘汰)蒸汽机。

为了规范和整合全国铁路运输能力,以便制定统一的技术升级标准和实现规模经济,日本政府在20世纪初国有化了大部分私有铁路企业,并成立铁道部统一领导。铁道部还从不同欧美国家进口最先进电动机车,并组织全国技术人员进行反复拆解、研究、组装,在搞清楚原理后采用逆向工程进行反复试验和研制,然后指定不同企业专攻和生产不同部件并统一组织力量进行整机组装,直到完全获得技术秘密为止。

这本身就是一个国家组织的技术消化和创新过程。这种国家主导的体制使得日本在重工业建设中的学习曲线极大地缩短和扁平化。

日本经济史学家Toyo Keizai Shimposha为此总结道(文一,2016;乔治·佛梯尔,2017):“私企产品慢慢出现在(国企带头的)轮船制造、铁路交通和机械装备等领域中。与此同时,那些在国有企业和军火工厂中掌握了新技术的工程师和工人开始向私有企业中转或者开设他们自己的工厂。通过这种方式,西方的商品技术得到了广泛传播,并且在东京和大阪开始出现小企业和转包商。因此,在明治末期,当重工业还处于其初期时,(日本)已经做好了一战后快速飞跃的准备。”

这个飞跃的起跳板就是新一轮全国性基础设施建设,尤其是日本雄心勃勃的全国电网和电气化铁路发展战略的实施。在整个20世纪初的前30年,日本政府加大力度,吸收、利用欧美技术来投资新建全国公路网、发电站、电网、电气化铁路网和城乡照明设施。

政府在这一时期每年的公共投资占整个国民经济总投资的份额接近50%(1904年~1911年为47%、1911年~1919年为44%、1919年~1930年为48%);另外还有超过30%的总投资在政府公共投资的带动下被民间投到了建筑行业。

这整个30年间,发电、输电、供电工程方面的固定资产年均增长率高达17%,每4年就翻一番,机动车年均增长率也高达15%。现代基础设施连续30年的超高速增长使得日本在1930年就在全国实现了公路联网、电气化铁路联网、全国城乡通电照明以及全国工厂24小时电力供应,从而大大降低了制造业的生产(用电、运输)成本,并在电气化方面迎头赶上了前沿欧美发达国家。

总之,即便在明治维新后期和一战结束以后,为促进重工业发展和实现对西方技术的赶超,日本政府仍然总是事先建立一批国有重工业企业来起示范作用和技术研发作用,了解市场需求。这些国有重工业企业的机器和技术都先完全从西方进口,组织技术人员从生产实践活动中加以研究,而随着工程人员自身逐渐掌握操作的技术以及对技术的再生产和全面掌握,逐渐将这些企业私有化让市场去竞争。

当然这些私有企业和政府保持有非常紧密的联系,互通情报,爱国主义是首要条件。也就是说,日本的私有企业很多是靠政府来培育和筛选的。最终这些私有化后的重工企业在第二次工业革命中获得了长足发展,成为主导日本经济的中坚力量。

日本政府,像英国和其他成功工业化的欧洲国家的政府一样,一方面利用市场力量来发展国民经济,但另一方面又强化国家主导市场经济的能力建设以实现对市场力量掌控自如。

比如,为了避免整个社会沦为一盘由只顾个人私利而相互倾轧的个体组成的散沙,或开启一切人欺骗一切人的商业战争,从而损害整个国家在国际上的竞争力,日本政府通过各种方式对私有企业和产业实行刻意培育、筛选、扶持并提供公共品,最终使得整个国家(政府和企业)作为一个有机体在全球竞争中像一个单一商人一样行动和对外出击,而不是企业相互拆台、内耗、互殴甚至通敌,最大限度地避免了出现一大批仅为私人和家族利益服务,但不断侵蚀和绑架社会并在关键时刻出卖国家利益、挟资本外逃的民营企业。

而这样的以个体利益之名破坏国家整体利益的现象,恰好在20世纪80年代东欧国家和俄罗斯盲目采纳华盛顿共识主张的“自由化、私有化、市场化、去监管化”以后大量出现过,直接导致所有的个体利益最终被摧毁(乌克兰就是一个典型)。

日本在明治维新以后长期坚持由国家来主导市场经济的发展战略使得自己在二战以前就基本完成工业化并进入当时世界工业化强国之列。日本现在仍然有不少国有企业,包括日本铁路集团(JR)、日本电报电话公司(NTT)、日本烟草公司(JT),以及2007年才开始私有化的日本邮政公司(JP)等。

另外,二战后工业化最成功的新加坡,算得上世界上发达经济体里拥有最大的国有经济部门的国家之一。中国台湾曾经也凭借其庞大的国有经济部门取得了经济奇迹。整个20世纪下半叶,奥地利、法国、挪威和西德也有庞大的国有经济部门,且运作很好。特别是在法国,国有企业经常被置于产业现代化的最前沿(张夏准,2018)。

国企与民企最大的不同就是战略目标。民企只为局部私人的最大利益服务,而这些利益并不一定总是与国家整体利益紧密相扣或一致。比如,有些民企老板可以生活腐化,十分铺张浪费,不把资金用于资本再积累,而且一有风吹草动和金融危机,民企资本首先出逃,起到破坏国民经济的不良作用。而国企必须为国民经济背书,为广大百姓的根本利益背书,它们纳税的税率也最高,在经济危机中还必须逆流而上成为抵御经济大萧条的中流砥柱。

三、西方主流经济理论并不能证明国企效率低于私企

今天,和平崛起的中国不需要向西方列强学习它们用战争和武力开辟与创造世界市场的方式,但是国家在开辟和创造世界市场中的巨大作用却不能因此而被否定。“一带一路”是一个巨大的全球市场创造工程,可以与当年文艺复兴后推动欧洲崛起的地理大发现和大航海媲美。这个巨大公共品的创造在最初时需要国企而且只有国企愿意参与。因此很自然,中国目前的“一带一路”主要是国企在打头阵,给私企开拓市场、创造盈利条件。

笔者有幸于2017年在华盛顿的一次私人聚会上碰到新中国成立后美国第五任驻华大使芮效俭先生(任期:1991年~1995年)和与他同行的一位国会议员,他们在谈到去中国的“一带一路”沿线做考察时,都坦率承认对所见到的参与基建工程的中国国企的极高工作效率感到十分震惊,这远远胜过美国的同类私企,并且为此迷惑不解,因为这个观察与他们思想中长期认为和想象的国企没有效率这个流行思想大相径庭。

笔者对他们说这是因为西方教科书理论和媒体关于国企的偏见是错的,误导了他们。笔者告诉他们,企业的所有制性质与企业的效率和市场竞争力无关,而与企业管理密切相关。管理才是决定企业效率和市场竞争力的最关键因素。比如,美国上市企业的效率与谁是企业的拥有者没有关系,只与内部激励机制和发展战略选择有关。又如,美国的密西根大学是个公立大学,但是因为管理得法,比很多私立大学还要优秀。

事实上并不存在任何经济学理论或模型能够证明国企的效率一定比民企低,除非事先在模型里面就假设国企没有效率。事实上,笔者所读过的美国一流经济学杂志上有关中国国企的文章和理论模型,几乎都喜欢在构造模型之初事先假设国企是没有效率的或比私企低效,而这个假设从来就不是作为结果推导出来的。

用两个例子就能够说明为什么到目前为止的西方主流经济学理论,无论是产权理论还是委托代理人模型,都不能证明国企一定比私企效率低。

第一,如果市场机制是配置资源的最佳方式,那么为什么会出现企业。企业内部不是靠市场机制运作的,而是依靠违反市场机制的金字塔式的行政决策机制和长期合同运作的。

第二,军队是国有的,很难设想私有化以后的军队能够更加有效地最大化国家利益。当年蒋介石打败仗就是因为他的军队里面有很多地方军阀的“私家军”,因此无法协调利益分配而被“小米加步枪”的共产党军队打败。如果一个企业和一支军队不可能靠内部采纳市场机制而取胜,那么一个国家也不可能完全依赖市场机制而屹立于世界。

人们对国企没有效率的观念来自对计划经济时期的印象,因为那个时期中国几乎全是国企,什么都是依靠国企来生产,营利不是企业的目标,而且没有竞争和淘汰机制来确定一家企业是否应该继续生存,因此根本不可能出现国企和私企之间应有的社会分工。

计划经济时期的国企有三个显著特点使其生产效率达不到最优:第一,那个时期国企的战略目标不是通过竞争在市场上营利;第二,那个时期国企的内部管理方式是同工同酬,即任何人干多干少都拿一样的工资,因此无法最大限度地调动职工积极性;第三,那个时期的国企实行的是一种福利体制,对所有职工福利(比如医疗、子女教育、退休养老)实行大包干,而且不能够任意解雇技术不合格的工人,由此推高了企业的生产和组织运营成本(林毅夫,2018)。

这些特点一方面决定了改革开放前很少出现各种各样的假冒伪劣产品、有毒食品、金融诈骗和欠发工资现象,但是另一方面注定了改革开放前国企的低竞争环境和低效率。改革开放引进市场机制以后,很多国企(尤其是生产日常生活用品的国企)退出了,剩下的国企管理方式也改变了,把企业的营利动机和“奖金挂帅”的内部管理方式纳入其中,职工的福利水平降低了很多,因此国企的竞争力和效率就提高了。

但是中国政府并没有让营利成为改革开放以后国企营运的唯一目标。国有企业需要提供很多私企无法和不愿意提供的公共产品和公共服务,比如交通、能源、供水、通信基础设施建设、国防、科研和很多廉价的公共服务,这些产品(比如公共交通和高等教育)是以远远低于市场机制对应价格的价格提供给消费者的,而且长期维持稳定和低通胀。

因此,如果国企只以营利为动机,就失去了存在的意义。而“黑板经济学家们”总是以利润回报率来简单粗暴地衡量国企的效率,是无知的表现。欧洲目前仍然在能源和交通领域保留有很多国企,而且欧洲国家最好的大学几乎都是公立大学,学费很低,利润回报水平很低,但是教学质量并不比私立大学差。英国的铁路在私有化以后效率一落千丈,而且更加昂贵。日本和中国台湾的国企在私有化以后也出现了类似情况。

关键是,欧美好多国家是二战以前就已经完成第二次工业革命,曾经有过很多国企,到了20世纪80年代才在里根新自由主义蛊惑下实行国企私有化。而发展中国家本来国家力量就很薄弱,还没有开启或完成自己的工业化,不分青红皂白地私有化所有国企,或没有勇气在需要时做大做强关乎国家战略利益的国企,会带来工业化停止和失败的严重后果。

正确的做法是在竞争性产品领域更多地利用产业政策引进私企,在外部性(外溢性)很强的领域,比如教育、医疗、国防、能源、供水、交通运输、基础科研,乃至一些高科技领域,坚持国企存在的必要性,或者实行军民融合和政府采购。这也符合欧洲、美国、日本的历史经验。因此,在国企改革开放过程中,由于上下游产业结构和重工业与轻工业之间的战略功能、外溢性程度与市场门槛不同,中国的国企和私企之间已经形成一个自然的比较合理的社会分工和布局。

理论上,当营利动机和职工福利标准一样时,国企和私企的市场竞争力应该是一样的,面临的最大挑战也是一样的,那就是管理。如果国企能够从人才市场上直接引进技术和管理人员并按照市场规则对其进行“优胜劣汰”,那么它们的效益就不会输于私企(尤其是那些家族企业)。

家族企业也容易包藏“贪腐”、出现资源浪费和对长远项目投资不足,只不过我们不把家族企业的私人开销和挥霍定义为贪腐而已。国家的很多长远发展项目必须依靠国企或政府招标。国企目前最大的问题是管理人员的来源和评价体系缺乏市场竞争压力,这方面与注重血缘和裙带关系的家族企业类似。但这与所有制无关,而与管理有关。

与东欧前社会主义国家和俄罗斯相比,中国经济改革更加成功的经验之一是,并不对国企进行全面私有化,而是循序渐进地按照市场条件逐步推动国企的权力下放、管理机制和产权激励方面的改革,直到20世纪90年代末才开始着手国有企业的“抓大放小”改革,那时中国已完成乡镇企业繁荣和第一次工业革命(即轻工业革命)起飞,并开启了第二次工业革命(即重工业革命),从而提供了关闭轻纺小型国企和改造重工业大型国企的有利条件。

由于大型国有企业大多是重工业企业,分布在城市,这一审慎的发展战略使得国有企业能在中国的转型和工业化过程中发挥两项重要的功能:一是在农村原始工业化和第一次工业革命期间稳定城市就业;二是向起步的民营产业输出较为高级的生产技术和技术人员(乡镇企业大多从附近城市的国有企业获得技术和装备以及技术人员)。

但20世纪90年代乡镇企业逐渐赶上了国有轻工业企业的技术前沿,并且完成了向规模化劳动密集型轻工业生产的技术升级,中国的劳动密集型中小国有企业的历史使命就完成了,让位于新兴的有更少福利负担和更高劳动生产率的民营和集体企业就成为必然。

在大规模国有企业改革的头两年(1998年~2000年),约有2140万名国有企业工人被解雇,他们大多集中在纺织、采掘、军工和机械领域。然而,由于组建大规模重工业的技术和资金门槛很高,在“抓大放小”方针的指导下,中国只是私有化了容易被私有部门取代的中小型国有企业,而保留了难以被私有企业替代的大型国有重工业。

但这并不意味着不对大型国有企业进行任何改革。政府迫使剩下的大型国有企业改革其治理结构,升级其生产技术,并在国内和国际市场上与其他同类企业竞争。中国负责高速铁路建设的国有企业集团,就是这种审慎而有针对性的国企改革的例子。

因此,与采纳“休克疗法”的东欧国家和俄罗斯不同,中国之所以在由计划经济向市场经济转轨的过程中更加成功,是因为在国企(尤其是关系国计民生、金融、能源、国家战略资源和大型基础设施建设的国有企业)的私有化问题上非常慎重。

这个经验可以总结如下:在市场条件成熟之前,不应该盲目而不加区别地私有化所有国企。市场化的步骤应该按照市场发育顺序,由小商品市场逐步扩大到规模化轻纺产品市场,再到重化工业品市场,最后慢慢到具有庞大的流动性和风险极高的金融市场。

民营化每一个特定的国有企业都要考虑如下因素:

(1)其产品市场要广阔到能够支持同类型的私有企业的程度和政府监管能力力所能及的程度

(2)该行业中的私有企业在国内和国际市场上有足够的竞争力(包括在融资、管理和技术创新上)

(3)私有化不应损害国家利益和国家安全,事关国家安全的关键领域应该保留甚至壮大和更新国有企业,或者只允许并购和混合所有制,而不是私有化

(4)与国计民生攸关的国防、科技、金融、能源、稀缺自然资源(比如土地、森林、稀有金属)和福利性产业(比如医疗、教育),必须长期坚持国有的合理比重。

另外,中国人多地少,绝不应该盲目模仿地广人稀的美国和拉美的土地制度,而是应该多研究日本、韩国和以色列这些人多地少经济体的土地制度。

以这个循序渐进的国企改革标准来判断,因为在20世纪90年代轻工业产品市场条件已经充分发育,中国那时对劳动密集型中小国有企业的改革是非常成功的。但中国利润导向的教育和医疗系统改革却损失惨重,这不仅是由于当时市场条件还完全不具备(这些市场条件今天也还不具备),而且是由于这些领域的公共品性质十分突出,信息极其不对称,市场机制失灵非常严重。

而政府监管能力还没有充分发育到位的关键产业部门坚决不能盲目私有化,换句话说,政府监管力度必须能够跟上关键产业部门私有化的步伐。回头来看,中国应该等到私立医院和诊所(以及私立学校)充分发育并与公共教育医疗部门相比具有压倒优势,再考虑在公立医院和公立学校尝试包含利润导向的改革试点,成功以后再推广,而不是一刀切地全国推行。

因此,教育和医疗改革应该长期坚持与生产部门国企改革类似的渐进“双轨”制(即不同所有制并存的制度)。在这一段时间里也同时使得政府有时间观察、研究并制定必要的法规和建立监管体制,以避免在这些重要的公共福利敏感部门引进盈利动机后出现大规模的道德滑坡和商业欺诈。

因此,在目前正在完成第二次工业革命和开启第三次工业革命的时期,中国应足够小心,采取审慎的、双轨制的、区域性的和试验性的策略来进行金融改革和国有银行体制改革。而改革的要点是管理模式和机制,并不一定是所有制形式。在特定领域引进民营企业不等同于在该领域私有化国企,应该注重前者而不是后者。“休克疗法”导致俄罗斯式崩溃的风险在今天的中国仍然存在。

一定要知道并没有经济学理论支持“国有部门一定比私有部门效率低”这个极其流行的错误观点。比如,在标准的契约合同理论框架下,如果我们不是事先假设国企效率较低,而是只假设私企的目标是利润最大化,国企的目标是社会效益最大化,那么我们根本得不出哪种所有制形式的生产效率较高的结论。

即便假设国企必须引进特定的刚性薪酬结构以人为缩小工人工资差异和实行激励机制,也得不出国企的生产效率一定低于私企的结论(Jiang and Wang,2017;林毅夫,2018;张夏准,2018)。事实上,目前的理论研究文献证明了并不存在一组一般的条件,使得某一种企业所有制比另一种更优。所以,国企和私企孰优孰劣的问题是一个经验和实证问题,而不是理论问题。

就实证证据来看,Caves和Christensen(1980)比较了加拿大在不同所有制形式下运营的两条主要铁路线,他们并未发现国有制比私有制低效。Vernon·Wortzel和Wortzel(1989)则发现在他们的数据集里国有企业比私有企业表现得好。

Martin和Parker(1995)检验了11个在20世纪80年代私有化的英国企业,他们也没有发现私有企业必定比国有企业有效率。Chang和Singh(1997)认为国有企业和大型私有企业都面临同样的官僚主义弊病,由于私有企业在公司治理上并没有天生的优势,因而并不能保证私有企业一定比较有效率。Kole和Mulherin(1997)研究了一个美国公司的数据集,他们也发现在同一个行业中,国有企业和私有企业的绩效没有显著差异。

所以企业(尤其是资本密集型的大型企业)的绩效是否卓越的关键不在于所有制,而在于管理机制。而且如果在理论模型中加入企业生产的外部性(Externality),那么在相同的管理和市场竞争条件下,国企的社会效率就会明显高过私企。

问题的关键不仅在于必须有企业组织能够执行核心国家发展战略,而且在于国民经济增长中往往存在对大量公共产品和对克服具有外部性的产业链瓶颈结构的巨大需求,况且市场经济在日夜精细的社会分工和产业分工条件下会出现大量的协作失灵问题。这些需求和市场失灵无法被市场机制本身满足和解决,必须依靠国家力量。

仅举两个例子,一个是金融市场失灵,另一个是产品和就业市场失灵。

(1)民间三角债务困境:A欠B一万元,B欠C一万元,C欠A一万元,结果是债务无法得到偿还导致金融危机和企业倒闭。这时如果政府出面借给A一万元,A还B,B还C,C还A,债务得到彻底清理以后A还有能力把借到的一万元还给政府,谁也不欠谁,经济恢复正常。这是典型的金融市场协作失灵现象的政府解决方案。但是,因为现实经济中政府并不知道谁欠谁的钱,因此通常的做法是通过中央银行注入流动性来缓解债务危机。

(2)经济萧条(比如美国大萧条)期间,工厂大量产能过剩,工人大面积失业,消费者无钱购买基本消费品,政府税收消失。工厂不开工是因为产品卖不出去,消费者不消费是因为没有工作,政府收不到税是因为企业和百姓没有收入。这时如果政府发行债券或印钞来购买消费品或发工资,工厂就会开动机器并雇人,工人就会有工作并开始消费,政府就开始有税收还债或将所印的钞票回炉。这样一来过剩产能和失业现象被同时化解,政府的税收也恢复。

因此,大萧条前夕如果美国有足够数量的国企,只要在大萧条来临时逆向操作提高生产、投资和招工,就可以避免一场延续了十年的经济大萧条。

一个落后的农业国的经济状况比美国大萧条时的情况还要糟糕,地面下沉睡千年的资源无力开采,广大的农民无法通过成为产业工人而致富,农业生产力无法通过制造业的技术外溢效应而提高,因此整个国民经济事实上在经历一场永久性的“大萧条”。这是更加深刻的市场失灵,却不被经济学家所意识到。

因此,这些普遍存在的市场失灵现象决定了国家能力、产业政策、国企等制度设计对于一个国家实现工业化的必要性,这些国家因素和公共制度安排可以决定一个国家工业化成功与否和生死存亡的命运。就像一个企业不可能依靠市场机制实现内部资源优化配置和自身成长一样,一个国家也不可能完全依靠市场机制实现国富民强。

而在激烈的国际竞争和丛林法则下,一个民族、文明、国家的生存和崛起机会可能千载难逢,往往只有一次,所以绝不能够被浅薄的鹦鹉学舌的“黑板经济学家”和“媒体经济学家”所忽悠,放弃国企和国家干预力量对发展市场经济的伟大作用。

四、工业经济无处不在的公共品需求决定了国企的重要性

以市场经济为基础的国民经济有两大块,即总需求和总供给,它们之间的相互作用和增长决定了经济的演化速度和路径。总需求的底盘是市场规模,它直接决定了分工的程度和技术升级的潜力。总供给的底盘是技术,它直接决定了对国内外市场的占有能力和在其中的竞争力。因此“市场大小”和“技术能力”形成一个双螺旋结构,在相互依托、支撑、促进中不断演化和提升。

然而“市场”和“技术”在很大程度上都是公共品。比如,市场有三大基石:政治稳定、社会信任、基础设施。土匪出没的地方没有市场,欺诈横行的地方没有市场,“鸡犬之声相闻、老死不相往来”的地方没有市场。基础设施直接决定了市场的时空结构,物流的方向、速度和大小。社会信任这个基石涉及法制和产权保护,但是产权保护不仅是指对私有产权的保护,也包括对国有产权和百姓利益的保护。

技术也有几大基石:教育(包括高等教育)体系、产业政策、国家科研机构和科研经费投入、国企的R&D。所谓知识产权保护其实是政府制定产业政策的一个体现。为了更好地吸引民间资金和资源进入公共品(比如技术)的创新领域,当然就需要将一些具有公共产品属性的产品转化为具有排他性的不可共享的私人产品,其手段就是建立制度性围墙保护私人创造的产品(比如知识、技术、基础设施、医疗和教育服务)在市场交易和消费过程中的专利垄断地位和排他地位。

但是这只是产业政策的表现之一。对于很多东西,如果建立这种排他性保护围墙和制度安排的社会成本过高,政府就没有必要将这些公共品的创造(通过产权保护或特许的垄断经营权)托付给私人,而是可以直接组织国家力量去创造和提供,比如通过国有企业和政府科研机构去创造和提供关键基础设施(如国家电网和高铁网)和知识技术创新(如大飞机、互联网、“两弹一星”、量子计算机、治癌药物等)。

既然“市场”和“技术”在很大程度上都是公共品,而这些公共品又是直接为私企和民企服务的,国家力量就可以而且应该在创造“市场”和提供核心“技术”中扮演关键的角色。事实上,所有发达资本主义国家都是因为这样做才成功的。而落后国家之所以落后,恰好是因为缺乏创造“市场和技术”的国家力量(比如阿富汗、伊拉克、乌克兰、罗马尼亚、菲律宾、巴基斯坦),或没有让国家力量主动介入市场的创造与开拓中(比如朝鲜、委内瑞拉、古巴)。

好多落后国家被新自由主义和华盛顿共识误导,以为国家力量退出,让自由市场放飞自我,就会产生工业革命和工业化,结果它们得到的是黑社会混战、土匪出没、欺诈横行、人人自危、令外资望而生畏的只有羊肠小道的小农经济,而不是一个社会治安良好的、能够抵御外来武力和政治势力威胁的及由高速公路,高速铁路,高速金融交易系统,高效的港口、国防、税收、治安和公共安全体系铸成的自由而统一的规模化工业经济。

另外,有很多海外大型项目需要很多家企业的通力合作才能完成。但是由于私企之间在协商、讨价还价、资金保障等方面面临巨大的交易成本,以及它们容易忽略海外项目的低质量给国家信用带来的负面外部性,它们在竞标和工程实施以及产品质量保障方面可能缺乏竞争力。这些方面也是国企可以大显身手的地方。

五、中国财政税收和公共产品提供能力——跨国比较

一个国家的经济发展离不开大量公共产品与公共服务的提供,比如电网、地下管道、地面交通基础设施、国防、科研、医疗、教育、金融、城市绿化和各种社会福利等。这些公共产品和服务的数量与质量必须随着经济发展和产业升级而加速提高。这就要求政府的财政收入在国民经济总收入中的占比必须随时间推移而提高,而不是降低。

事实上欧美国家的情况正是如此。而财政收入的主要来源是税收。国内的很多西方训练出来的经济学家一方面抱怨中国政府提供的公共产品和公共服务严重不足,另一方面都强烈主张国企私有化和政府对民营企业减税,认为中国民营企业的赋税太高。这样的观点很像一种基于意识形态而非基于事实的分析。

按照发达国家工业化的历史经验,随着国民经济发展水平和社会福利水平的提高,政府的税收收入占GDP的比例逐渐提高。按照2015年的全球数据[1],工业化国家的政府税收收入占GDP的比重平均高达40%左右,比如奥地利为42.7%、比利时为47.9%、加拿大为31.7%、丹麦为50.8%、芬兰为54.2%、法国为47.9%、德国为44.5%、希腊为39.0%、匈牙利为39.1%、以色列为36.8%、意大利为43.5%、日本为35.9%、韩国为33.6%、挪威为54.8%、葡萄牙为37.0%、荷兰为39.8%、新西兰为34.5%、瑞典为49.8%、瑞士为27.8%、英国为34.4%、美国为26.0%等。

而中等收入国家的政府税收收入在GDP中的占比平均为27%左右,拉美和东欧尤其高,比如阿尔巴尼亚为75.8%、阿根廷为25.0%、白俄罗斯为24.2%、玻利维亚为27.0%、巴西为34.4%、保加利亚为27.8%、智利为21.0%、哥斯达黎加为21.0%、克罗地亚为36.7%、古巴为44.8%、吉布提为20.0%、多米尼加为30.3%、格鲁吉亚为21.7%、匈牙利为39.1%、印度为21.9%、哈萨克斯坦为26.8%、吉尔吉斯斯坦为21.4%、马其顿共和国为29.3%、墨西哥为23.7%、蒙古国为33.8%、黑山共和国为28.0%、摩洛哥为22.3%、尼泊尔为23.1%、罗马尼亚为27.7%、俄罗斯为19.5%、塞尔维亚为34.1%、南非为26.9%、土耳其为24.9%、乌克兰为28.1%、津巴布韦为27.2%等。

相比之下,按照同一数据来源,中国2015年政府的财税总收入在GDP中的占比为20.1%,远远低于高收入国家,也低于很多中等收入国家,甚至低于一些比中国还穷的国家,但是中国政府提供的公共产品,尤其是基础设施,数量和质量都超过多数中等收入国家,甚至好过很多高收入国家。

另外按照国家统计局公布的数据,中国税收占国民收入的比重在2007年仅为16.84%,2017年才达到17.5%。全部财政收入占国民经济的比重稍微高一点,2007年为18.95%、2016年为21.55%(2017年的数据缺乏)。

而国企长期以来都是中国财税收入的主力军之一。本文第一节已经提到,虽然无论是从主营业务收入、资产总量,还是从利润总额看,国企的份额都在迅速下降,但是国有企业(不含金融)所缴纳税金占国家税收收入的比重在最近10年基本维持在30%左右。

另外,2017年公布的中国企业500强中,国有企业加上国有控股企业占55%,营业收入的占比为72%,纳税总额的占比为86%。而私营企业的营业收入占比为28%,纳税占比为14%。换句话说,在企业500强中,国企是纳税大户,其“纳税/收入”占比率为119%,而私企的“纳税/收入”占比率仅为50%,国企是私企的2.38倍。

另外值得注意的是政府的大小和规模。从政府部门就业人员占总人口的比例来看,中国无法与发达国家相比。比如,2008年政府员工数量占全国总人口的比例,法国是中国的317%、美国是中国的247%、德国是中国的177%、土耳其和墨西哥是中国的127%(Lardy,2014)。当然,Lardy的数据未必准确,网上关于财政供养人员的数量是5000万人以上。由于中国人口规模庞大,哪怕公务员在人口中的占比与其他国家相比不算高,但绝对值是很大的,因此还有相当大的精兵简政的空间。

既然国内经济学家大肆渲染民营企业创造的产值占中国GDP的一半以上,就不应该忽视私企的税务负担平均低于国企这个事实,比如在以民营企业发展居全国首列而著称的浙江,目前在财政上严重依赖国企。这说明了什么?说明中国政府长期鼓励、扶持民营企业的方针和对民营企业的巨大优惠政策,是民营企业的税后利润回报率超过国企的原因之一。

其实中国政府今后需要做的事情之一就是发展和加大对私企和高收入群体的收入追踪技术与偷税漏税惩罚力度,消除大量私企和富人偷税漏税的普遍现象,这样才会有更多公共资金来提高普通老百姓的福利水平、降低中小企业和低收入群体的纳税负担。

这里可以顺便提一下国有银行的金融服务效率问题。中小企业融资难是世界上所有国家的一大难题,无论是已经工业化的发达资本主义国家,还是落后的发展中国家。这是由中小企业的借贷风险特别高、借贷双方信息高度不对称造成的自然市场现象。这也是美国的很多优秀中小企业并不通过股市融资,也很难通过发行债券融资,德国的大多数企业也主要是靠银行借贷获取资金,而不是靠债券市场和股市融资的根本原因。因为只有银行才有能力对借贷者实施抵押贷款、降低违约风险、对贷款进行监管和不断的投资跟踪。

事实上,中国国有银行体系在扶持中小民营企业和解决它们融资难问题这方面,比其他所有发展中国家都做得要好。这也是中国的民营经济比其他所有发展中国家发展更快的原因之一。

但是中国的国有银行体系在促进中小企业贷款方面仍然还有很大的改进和提高空间。比如在发达国家的银行贷款中,很少有简单抽象的一般性贷款,多数是极其具有针对性的“专项”贷款计划,如购房贷款、教育贷款、企业专项投资贷款、小企业贷款等。这类高度专业化的贷款和与之相配的制度设计与跟踪机制使得借贷者根本无法将借款用于其他用途,比如通过二级市场重新转贷出去或流向贷款合同规定以外的其他用途(如投向房地产与股市等)。这样的专项贷款方式可以更好地按具体情况制定贷款利率、贷款量和期限,做到量体裁衣,更好地防范风险并满足特定市场需求;银行内部和职员也可以由此变得更加专业化。

比如,德国银行的很多职员和贷款项目都是长期跟踪和针对一些固定中小企业客户,和它们一起研究投资方案和特定产品市场,而不是盲目地面向一般市场和按照所谓一般性市场利率提供贷款。

因此,仅把中国的金融改革重点放在所谓让市场机制决定银行的一般存款和贷款利率上,是无的放矢和“教科书”式的改革。换句话说,中国银行体系改革的根本问题不在于利率是否市场化(发达国家政府操纵市场利率的做法比比皆是),好像利率市场化了,金融资源就自动实现优化配置了(错,这其实是想借机把银行的责任推掉);而是在于如何更好地让银行为实体经济服务,为中小制造业发展融资,为科技创新筹款,为出口赚外汇、企业走出去出力,为商品流通降低资金成本,为经济发展防范系统性金融风险。

而要做到这些,真正需要的是改善银行内部的管理机制和竞争机制,使得银行和其分支机构或贷款人员有积极性和竞争压力去从事这方面的专业活动和创新,建立与客户的长期服务与跟踪关系,成为富有职业精神和知识的专职人员;而不是一味学美国搞什么金融创新、理财产品创新,盲目模仿发达资本主义国家那一套华而不实的东西。“实用主义”和“摸着石头过河”应该永远成为中国金融业改革开放的座右铭。

六、新自由主义意识形态是造成国内学术界对国企负面看法的原因

西方主流经济学理论,尤其是新自由主义意识形态,缺乏对现代市场经济历史形成机制和过去500年西方工业化过程的把握和正确理解,因此容易把历史发展过程中出现的结果当成原因,从而参照发达国家目前的情况对发展中国家提出违背其工业化历史规律的政策建议。

20世纪80年代开始流行的新自由主义意识形态,关键思想是消除国家力量对私人空间的影响和对市场经济活动的参与,把国家力量与市场机制对立起来。既然国有企业是国家力量介入和参与经济活动的一种方式,新自由主义者当然就会坚定地反对国企。但问题在于经济发展的核心是工业化,而工业化涉及各种各样的基础设施、国防力量、公共安全、监管机制和社会安全保障体系的建设———这些都需要强大的国家力量参与。

事实上,美国自建国以来就一直实施着以扶持和促进制造业为核心任务的产业政策和国家主导的制造业计划,这才是美国在19世纪和20世纪超越欧洲列强、崛起成为制造业和科技创新超级大国的秘诀。

但是自20世纪80年代以来,在对美国公共政策的讨论中,“市场才是配置资源的唯一有效方式”的市场原教旨主义成为在美国占支配地位的意识形态,将对发展经济不可或缺的国家力量和产业政策描述为“毒药”,并广泛向发展中国家兜售。

然而,在这场意识形态战争背后,美国联邦政府根本没有放弃产业政策,不过是在用更加隐蔽的方式更加广泛地从事超算、超导、核能、晶体管、喷气式发动机、计算机、互联网等前沿技术的研究,将自己实践了将近200年屡试不爽的“美国制造业计划”核心思想隐藏了起来,鼓励生活在象牙塔里的“黑板经济学家”到处传播没有任何“贸易战争史”“摩擦力”和“国家生存竞争”压力的消费者理性预期数学模型(即所谓新古典经济学革命),以至于学术研究者都声称:美国没有产业政策,产业政策是披着“马甲”的计划经济。结果就是让全世界相信美国没有产业政策。这种错误观念直接葬送了拉美、东欧、非洲国家的经济改革,也差一点葬送了中国的经济改革。

事实上,欧美国家以及日本的工业化从开始到现在都严重依赖国家力量和产业政策。它们的工业化历史都经历了以下几个阶段,每一个阶段都需要国家力量及时提供相应的基础设施和公共产品服务:

(1)第一次工业革命(即规模化生产小商品和轻纺消费品的轻工业革命)

(2)第二次工业革命(即规模化生产所有生产资料和生产工具的重工业革命)

(3)后工业化的福利社会

(4)目前正在开启的第三次工业革命(即将一切生产和服务过程自动化、信息化、智能化的电子工业革命)

然而,欧美和日本的国企私有化浪潮是在20世纪80年代中后期美国的里根政府和英国的撒切尔政府奉行的新自由主义下推动的,那个时候英国、美国、北欧和日本早就完成两次工业革命并进入福利社会好几十年了。

而且即便是在这些发达工业化国家,将国企私有化以后的结果也很不理想。另外,好多发展中国家就连第一次工业革命阶段都还没有进入,就跟着欧美日大谈国企私有化,这是把别人的屋顶当成自己的地基来搞工业化建设的荒唐思路。

事实证明这场私有化运动的经济效果是十分令人失望的,尤其是造成更加严重的贫富分化和国家主导市场经济能力的丧失。发展中国家当时需要做的是确立和实施正确的符合潜在比较优势和未来竞争优势的产业政策,修建基础设施降低物流成本,大力创造和开辟世界市场,以扩大劳动密集型产品的出口,拉动就业,提高国民收入,为政府税收创造良性循环。

而这样做需要强化国家能力。但是“华盛顿共识”做的则是相反的工作,不是帮助增加政府财政收入来新建急需的基础设施以克服经济发展的瓶颈结构,而是通过市场化、私有化削减政府职能,削减政府公共产品和公共服务的供给,而它们削减的这些东西正是这些国家经济维持高速发展的必要基础。一旦这些基础被削减,经济发展、产业升级的条件就会被进一步削弱,经济自然会陷入停滞,甚至国家都会陷入混乱。

换句话说,国企的存在和有效运作是民生保障和民企繁荣的条件之一。在20世纪90年代阿根廷采纳“华盛顿共识”进行铁路私有化之后,铁路里程由接近5万公里缩减到了1万多公里,社保市场化之后,参保人数也大幅降低,国家陷入经济停滞也就是必然的。

成功工业化国家历史上高效而著名的国企是很多的。比如全球著名的韩国浦项钢铁公司(POSCO)、仅次于波音和空客的全球第三大民用飞机制造商巴西航空航天集团(Embraer S. A.)、世界电力行业中最大的企业法国电力公司(EDF)、全球电信业第四大的日本电信电话株式会社(NTT,全球500强中排名第65位)、全球服务质量第一的新加坡航空公司,以及芬兰航空公司、瑞士航空公司、挪威国家石油公司等。

以下是发达国家的部分(挂一漏万的)国企名单:比利时国家铁路公司(1834年成立)、比利时国家广播电视公司(1930年成立)、加拿大国家铁路公司(1919年成立,1995年私有化)、丹麦国家铁路公司(1867年成立,是斯堪的纳维亚半岛最大的火车运营公司)、丹麦石油和天然气公司(1972年成立)、以色列国有住房公司(1949年成立)、以色列航空航天工业公司(1953年成立)、以色列电力公司、以色列国家公路公司、意大利国家道路公司(1946年成立)、意大利投资银行(CDP SpA,1850年成立)、韩国国家石油公司(KNOC,1979年成立)、卢森堡国家银行(1856年成立)、卢森堡国家铁路公司(CFL,1845年成立,1946年国有化)、荷兰天然气基础设施和运输公司(1963年成立)、荷兰铁路运营公司(NS,1938年成立)、新西兰电力公司(TPNZ,1994年成立)、挪威铁路建设和维修公司(BaneService,1883年成立)、挪威房地产公司(2000年成立)、挪威天然气公司(Gassco,2001年成立)、新西兰电力传输公司(1994年成立)、葡萄牙里斯本公共交通公司(Lisbon Tramways Company,1872年成立)、葡萄牙国家银行(CGD,1876年成立)、新加坡能源有限公司(1995年成立)、新加坡房地产公司(CapitaLand Limited,凯德集团,2000年成立,亚洲最大的房地产公司之一)、新加坡控股公司(淡马锡,Temasek,1974年成立)、西班牙造船公司(Navantia,1900年成立)、瑞典国有医药零售公司(Apoteket AB,1970年成立,是一家垄断药品零售业的国有公司)、瑞典电力公司(Vattenfall,1909年成立)、瑞士联邦建筑工程公司(EidgenÖssische Konstruktions Werk Stätte,1867年成立,旨在使瑞士军队独立于外国,满足其设备需求,生产火炮、车辆和其他典型的军事装备)、瑞士联邦铁路公司(1902年成立)、英国中央电力发电局(CEGB,1957年成立,20世纪90年代私有化)、英国铁路公司(1948年成立,1997年私有化)、英国广播公司(BBC,1922年成立)、英格兰高速公路公司(2015年成立)。

这些国有企业为自己国家的工业化做出过巨大贡献。甚至直到20世纪80年代,法国和奥地利的国有企业在GDP中的占比仍然高达13%~15%。即使在2000年后,中国台湾的国有企业产值仍占GDP的16%,新加坡占22%。

相比之下,许多经济表现不佳的国家,其国有企业部门在GDP中的占比很小。比如,即使在20世纪90年代大规模私有化之前,阿根廷的国有企业也只贡献了约5%的GDP,菲律宾国企贡献的产值只占GDP的2%(Chang,2006)。

当然,这并不意味着国企在GDP中的份额越高越好,而是意味着需要维持一个符合国情的比例。这取决于一个国家在特定经济发展阶段的具体需求是什么。关键的问题是,私有化不是解决(大型)国有企业问题的出路。如果政府有能力实施好私有化,政府就有能力经营好国有企业;反之,如果政府没有能力经营好国有企业,政府也不会有能力实施一个好的私有化(张夏准,2018)。

七、中国的高储蓄现象和欧洲的原始积累之比较

笔者认识的绝大多数从西方回国的经济学家,和许多国内自学西方经济学的经济学家,在不同场合抱怨说中国的储蓄率和投资率太高了,投资一度占到国民经济总收入的50%左右甚至更高,挤出了私人消费。

他们认为这个现象背后的主要原因是国有银行体制下的金融压抑造成国企过度投资,扭曲了资本市场资源配置。而他们得出这一判断的最充分理由居然就是目前西方发达国家的储蓄率很低。比如,2015年,美国的国民储蓄率为3.7%,日本是4.2%,OECD国家平均不到10%[2],而中国则为47%。

如何理解中国的高储蓄和高投资率现象?按照国民经济统计法定义,国民总储蓄是国民经济总产出(GDP)减去民间总消费和政府支出后余下的部分,因此总储蓄等于总投资与净出口之和。在中国,总投资占国民经济总储蓄的90%以上,所以理解中国的国民总储蓄的关键是理解中国的国民总投资,它包括民间投资和国家投资,笔者估计它们各占总投资的一半左右。

首先,不像盲目采纳私有化的东欧国家和拉美国家,中国的国内投资主要依靠中国自己的国内储蓄支付,而不是国际债务。而中国的储蓄率之所以很高是因为改革开放以后中国走上了一条正确的工业化道路,这条道路体现为充分发挥劳动密集型制造业的比较优势(林毅夫,2008;付才辉、郑洁、林毅夫,2018)和遵循“胚胎发育”的市场培育原则(文一,2016),因此改革开放初期中国乡镇企业生产的小商品和劳动密集型产品拥有广阔的市场条件,无论是在国内还是在国外都富有竞争力,因而在这个过程中能够产生大量的积累和剩余来支付国内总投资。

其次,对国内总储蓄的使用中,国家投资占据了很大一部分,这是因为中国政府长期注重基础设施建设和招商引资,为民企和国民经济的长期发展不断打造优质基础设施和创造良好市场条件,因为基础设施直接决定了市场的时空结构、广度和运转速度。

前面提到,日本20世纪初在轻纺工业高速增长几十年之后,迎来了对重工业产品尤其是重型基础设施(比如电气化铁路)升级的巨大国内需求,因此政府主动出击,依靠国有化以后的高效铁路管理体系和国家财政,对铁路系统实现升级改造,很快就实现了全国铁路系统的电气化。在这个过程中,仅政府对基础设施的投资这一项就一直占全国总投资的50%左右。

中国在20世纪90年代末以后进入了重工业革命阶段,即第二次工业革命阶段。这个阶段中国的国民储蓄和总投资在GDP中的占比继续上升,从40%到超过50%。这一方面体现了中国正确的按照比较优势实行产业升级的工业化道路,另一方面体现了政府在90年代末以后为了满足由于巨大的轻纺工业的增长而带来的对能源、通信、动力和运输基础设施的巨大需求与克服这个瓶颈结构的需要而开启的新一轮基础设施建设,包括电站、电网、高速公路和高铁系统建设。

另外,重工业产业升级和基础设施建设本身需要大量的石油、煤炭及钢、铁、铜、铝等冶金材料,而这些原材料除了国内自己开采以外许多需要按照世界市场价格进口,因此推高了中国的民间投资和政府投资成本,而这些巨大成本也需要国内高储蓄来支付。

然而,欧洲列强和美国与日本在二战前的工业化过程中,很多原材料是依靠殖民地掠夺而获得的,这大大降低了这些国家的工业化和基础设施升级成本,降低了对国内外债务的需求。比如,英国在第一次工业革命期间的旗舰产业是纺织业,而纺织业所需要的大量原材料(棉花)是从它在亚非拉的殖民地源源不断地输送过去的。

美国南方的奴隶种植园产出的棉花的出口利润是完全由英国纺织业与美国南方奴隶主共同分享的,非洲黑奴什么也得不到,这些榨取的剩余价值维持了欧洲纺织业的兴旺。欧洲列强在19世纪的第二次工业革命期间需要大量的煤炭、冶金矿藏和石油,这些原材料和能源大多是从非洲、拉丁美洲、澳大利亚、新西兰等地掠夺来的。日本二战前在工业化过程中所需要的石油、煤炭、铁矿和其他原材料是从中国东北、台湾还有东南亚各国掠夺的。

其实二战后日本和“亚洲四小龙”的储蓄率和投资率也是很高的,比如,日本在20世纪90年代初的国家储蓄率为33%,韩国为37%,新加坡在1995年为49%,2007年达到52%,相比之下中国大陆在90年代初期为36%,在2008年达到53%(Ma and Wang,2010;付才辉、郑洁、林毅夫,2018)。

为什么二战后崛起的这些经济体都具备而且需要如此高的储蓄率来维持高速增长?这一方面是因为这些成功实现工业化的国家和地区都无一例外采纳了符合其比较优势的循序渐进的产业升级政策,遵循了“胚胎发育”式的市场创造和基础设施升级原理(乔治·佛梯尔,2016;付才辉、郑洁、林毅夫,2018);另外一方面是因为二战以后没有任何国家可以像西方列强、美国19世纪、日本二战前那样通过殖民掠夺、垄断贸易获取高额利润和对弱国索取帝国主义战争赔款来实现工业化了,因此都必须依靠自身国内极高的储蓄率来实现工业化。

新古典经济学理论当然是避免谈论殖民和战争与工业革命关系的。即便在假设和平国际环境和完全公平竞争的西方经济学模型中,也并没有任何一条定理证明西方国家目前的储蓄率是最优的。如果有的话,那就是所谓索罗增长模型里关于储蓄的“黄金率”。

按照这个黄金率,在均衡条件下,使得社会福利最大化的储蓄率应该等于生产函数里产出对于资本要素的弹性系数(通常叫作阿尔法系数)。中国经济学家张军利用中国宏观数据对这个弹性系数做出的估值是0.5。这意味着即便按照新古典经济学理论,中国的最优储蓄率应该是50%,而不是其他。

那么为什么国内经济学家还在那里喋喋不休地说中国储蓄率太高了呢?唯一的答案就是他们不自己思考,以西方发达国家工业化完成以后的经济数据和储蓄率为标准,别人低你就得低,没有其他理由,哪怕索罗模型摆在那里也可以忽视。这是一种极其不负责任的推理方式,是典型的被科斯批评的“黑板经济学家”的特征。

对于国内很多经济学家来说,西方经济学理论似乎是一个用来批评中国的虎皮工具,有用的时候就拿出来吓唬人,与事实矛盾的时候就假装不知道。而且一旦有个别学者这样做,其他人也跟着起哄,鹦鹉学舌地说中国高储蓄是因为存在极大的制度扭曲和资源错配,要不然储蓄率为什么比美国高。

其实,忽视张军的研究结果而按照美国生产函数中的阿尔法系数来解释中国的高储蓄现象,一般的新古典经济学办法就是假设中国存在严重借贷约束,因此消费者为了平滑消费从事预防性储蓄,从而导致高储蓄的结果。

但是即便这样这也只解释了储蓄的提供,而无法解释储蓄的使用,即中国的高投资率问题。中国的高投资率一方面来自中国稳定宏观条件下民间快速的资本积累和国家的高效基础设施建设,另外一方面来源于中国民企和国企共同面对的高投资成本。

从欧美日二战前工业化历史经验的角度看,在缺乏殖民掠夺和奴隶剥削的条件下,工业化过程中的高投资付出也与高原材料进口成本密切相关。这与战后日本和“亚洲四小龙”通过采用符合比较优势原理的产业政策创造高储蓄来支撑高投资而崛起的经验是一致的。

其他的像借贷约束和金融压抑等因素是次要的。换句话说,高储蓄主要是由正确市场发育路径创造并由高投资拉动的。高储蓄主要来源于符合比较优势原理的高积累,而高投资的需求除了民企资本积累、生产投资产品所需要的各种重工业原材料的开采和进口以外,还包括一个有为政府按照“胚胎发育”的市场培育原理积极主动提供各种大规模基础设施和公共产品的结果。

那么剩下的问题是,高投资是否挤出了消费?事实上,中国改革开放以后即便在高投资阶段国民总消费也是高速增长的,只是没有投资增长的速度快而已。

为什么高投资在中国没有挤出或压抑消费?我们知道生产投资产品和消费产品都需要原材料。而西方经济学模型假设自然资源是固定的,因此在给定资源下如果把过多资源用于生产机器和基础设施,那么留给消费品生产的自然资源必然减少。

问题在于这个假设是错误的。在工业革命之前,煤炭和石油都是没有用的地下资源,是由于工业革命才被大量发掘和开采的,因此工业革命中会有更多、更新的自然资源被用于生产机器和消费品,投资不仅不会压抑消费,反而会提高生产消费品的技术和中间要素投入。

中国也一样,在进入20世纪90年代末的重工业发展高潮之前,发展的主要是轻纺工业,需要的原材料主要是棉花和农副产品,后来才是人造纤维、煤炭、冶金、石油等。中国在以乡镇企业和小商品生产为主的20世纪80年代根本就没有产生对澳大利亚矿产的巨大需求,20世纪90年代以后这种巨大需求才由于重化工业革命的爆发而出现。

“黑板经济学家”误以为生产要素主要是资本和劳动力,其实任何工业产品生产中消耗最多的生产要素是原材料而不是资本和劳动,原材料成本在所有生产成本中的占比达到90%以上。工业化需要海量的原材料,而这些原材料对于落后农业国家来说是没有统计意义的沉睡的资源,只有工业化才能让它们焕发青春。

一旦原材料被大规模开采和应用,投资和消费就可以同时增长,但是消费在初期不会比投资增长得快,一是因为劳动力过剩,二是因为原材料开采和加工本身是资本密集型产业,需要大量投资或进口。

传统的柯布·道格拉斯生产函数根本没有正确地反映原材料的位置和价值,虽然GDP统计的是增加值(即扣除原材料价值后的产值),但是工业化的规模效应决定了原材料数量和种类的扩张对GDP增长的贡献。而这个贡献往往被错误地包含在所谓的索罗残差里。同时也别忘了开采和冶炼原材料的机器也是通过投资获得的。

因此如果没有投资,就不会有长期经济增长。跟着西方教科书鹦鹉学舌的国内经济学家也许会说,索罗模型告诉我们只有技术进步才是长期增长的唯一源泉,可是这些人忘记了索罗为了推导他的数学模型,暗中假设了技术是一种可以和资本(机器)分离的独立变量,可是现实世界中技术是内嵌于机器而存在的,不是一个独立存在的形而上学的实体,因此技术进步必须通过对先进机器的不断投资来获得。这也解释了中国经济增长的奇迹必然表现为高投资和高储蓄。

从另一个方面来说,由于民企是市场利润驱动的,是市场消费需求驱动的,因此只有不断提高最终消费才能驱动民企去提高投资和技术升级的积极性。这才是刺激内需对于进一步发展壮大民企具有现实意义的原因。在目前国际经济低迷的情况下,制定产业和金融政策进一步刺激内需不失为一个好的对策。

八、市场化不等于私有化:中印发展比较

做经济学研究一定不能从已经被别人加入很多假设的数学模型出发,盲目按照西方教科书上的经济学模型走,而是要多做历史的和横向的跨国比较,看清事物的本质。前文中我们从历史的角度看到欧美日在工业化阶段国企发挥过很关键作用,这里我们对处于类似发展条件下的发展中国家做一个横向比较,即中印经济发展比较,来看清事物的本质和西方主流经济学教科书的诸多谬误。

无论按照哪一种流行的西方经济学理论,印度都应该比中国经济发达,因为印度具有以下一些西方流行经济学理论特别强调的对于经济发展十分重要和必要的特征。

(1)政治上是普选民主制度,历史上长期采用的是英国人帮助建立的法律体制。

(2)私有产权保护比中国完善和彻底。

(3)作为英国以前的殖民地,受西方殖民文化的影响历史悠久。

(4)独立建国时间更长(1947年)。

(5)语言优势(英语是印度官方正式语言,是第二母语,按照新加坡国父李光耀的观点,掌握英语是融入西方文明和科技世界的必要条件)。

(6)更为廉价的劳动力和更多的年轻人口。

(7)受西方经济学教育的精英人士更多,对国内经济政策影响更大。

(8)具备非常好的地缘政治优势,独立以后很少受到西方国家的经济制裁。

(9)大统一的专制传统文化比中国弱(按照北京大学张维迎教授的观点,中国2000年的大统一专制使得中国毫无科技建树)。

(10)印度还是继美国之后的世界第二耕地大国。尽管印度的国土总面积仅是中国的1/3,但印度的可耕地面积却比中国大得多,多出54%。

(11)印度的生产要素相比中国更能自由流动。比如,它的金融体制比中国自由,股市比中国健全;印度的土地是私有的而且可以任意在市场上买卖;印度没有户籍制度,人口可以自由流动。

(12)印度也没有中国那么多的国企,比如2003年印度国企销售总额占比为16%,中国的为45%。印度政府对经济介入的程度远比中国政府小得多。

因此,按照流行的西方经济学理论,印度几乎在一切方面(包括制度、资源、生产要素、后发优势和国际外交空间)具有比中国更好的发展经济的条件。西方人尤其认为印度的民主、法制、私有产权保护、生产要素自由流动所带来的绝对制度优势,是中国望尘莫及的。因此难怪所有的西方经济学家和西方政客都从来看好印度的经济发展,不看好中国的经济发展。

然而,印度的经济发展和科技创新比不过中国。印度目前比中国穷。

印度目前仍有48%的人口没有厕所,2亿3740万人没有用上电,占总人口的18.3%。印度的发电总量和人均电力消费量都只有中国的1/5。

印度的主要粮食作物(稻米和小麦)产量远低于中国,只有中国的60%。印度的蔬菜和水果产量只有中国的1/3。轻工业最重要的原材料和农作物之一是棉花,而在棉花生产方面,中国的原棉产量比印度高出40%以上,中国的棉花亩产量是印度的2.5倍左右。

中国农业总体上的机械化率2014年是60%。相比之下,印度农业总体上的机械化率则远低于50%。在2014年,中国三大农作物中,小麦生产已经93.7%机械化,玉米生产已经79.8%机械化,大米生产已经73%机械化。农业机械化的最大难关是栽培:中国农作物栽种的机械化率为49.2%,印度是29%。

如何解释中国农业相对于印度更大的成就?按照传统西方思路训练出来的经济学家可能会说中国农业取得巨大成就的唯一答案就是农村土地改革将土地从计划经济推向了市场化和私有化。但是这个答案不仅不全面,而且具有误导性。

印度土地的私有化率是100%,而中国目前仍然没有将土地私有化,那印度农业表现为什么没有中国农业出色?不是说只有私有制才是最佳的产权制度、才最能刺激生产积极性吗?

我们知道农产品中利润率最高的作物是蔬菜和水果,而在这个方面印度和中国之间的差距最大。中国的果蔬产量从1980年的6000万吨,飙升到2003年的4.5亿吨;相比之下,印度的果蔬产量在1980年与中国接近,有5500万吨,到2003年只升到1.35亿吨,比中国少了整整3.15亿吨。

中国的农作物构成也比印度更加多元化,其中畜牧业和渔业占比在2005年接近45%,而印度不到30%。中国实际上只有10%~15%的土地适合农业耕作,而印度却有50%的土地适合农业耕作。但是中国却开发出54.6万平方公里的可灌溉农业土地,灌溉面积达到40%,而印度只达到23%。

我们再来看工业。印度的钢铁和水泥产量目前都只有中国的1/9。全球前十大港口中国就占有8个,而印度没有任何一个港口能够进入全球前30名。2017年印度的GDP是2.6万亿美元,中国是12.24万亿美元,接近印度的5倍。2017年印度人均GDP为1940美元,中国的人均GDP为8827美元,是印度的4.55倍。

也就是说,从人均GDP(即个人生活水准)的角度看,印度与中国的差距差不多达到中国和美国的差距。但是从衡量国家总体经济实力的角度看,中国的GDP快要接近美国的65%,但是印度的GDP只略多于中国的1/5。

也就是说,无论是从个人生活水平还是从国家总体实力的角度看,印度都无法与中国相比。印度建国初期比中国富裕,但是目前已经被远远抛在后面。虽然目前印度的经济增长速度已经超过中国,但是即使假设从今以后印度GDP的增长率可以长期维持在7.5%,中国为6.3%,那么印度也需要120多年才能赶上中国。

这些数据说明,把中国的经济发展成就简单地归功于“私有化”是有失偏颇的。中国清朝的土地私有产权制度比同时期的欧洲还要好,但农业生产力却十分低下。民国时期继续保留了以前的土地私有产权制度,然而农业生产力仍然十分低下。但是,中国改革开放以后农业和制造业的经济成就的确与引进市场因素密切相关。

这说明什么?说明“私有化”并不意味着“市场化”,说明“私有化”程度的高低并不一定意味着“市场化”程度的高低。纵然中国农业的“私有化”程度远远低于印度,但是中国农业的市场化程度远远高于印度,否则不会看到中国如此发达的蔬果贸易和农产品的跨地区分工生产。事实上,印度整个国民经济的市场化程度很低,市场很不发达;无论是农产品市场,还是小商品市场,抑或是重化工业品市场,印度都比不过中国。

那么问题来了:私有化程度远不及印度的中国,其市场化程度为何却远远高于印度?答案是被传统西方经济学忽略和误解的两个基本经济学原理(文一,2016)。

(1)市场本身是一个公共品,需要国家力量去创造;而中国创造市场的国家力量远远大于印度,因此印度农业不发达不是因为私有产权不发达,而是缺乏国家能力去创造统一的国内农产品市场。这个市场不是依靠自给自足的小农经济就能够创造的,无论私有产权保护多么完善,民主体制多么西化。市场需要国家力量去创造。无论是在城市还是在农村,中国政府帮助企业创造市场的国家力量都比印度强大,因此中国的市场规模远远大于印度。讽刺的是,印度的普选民主制度和英国人留下的法律制度丝毫没有能力惩治政府官员和警察系统的腐败,而中国却能够严厉打击腐败。

(2)企业的所有制(产权)形式与它的市场竞争力没有关系,关键在于管理和内部激励机制。国企、私企和集体所有制企业都可以参与市场竞争;如果管理得好,国企和集体所有制企业不一定比私企的效率差,而且资本积累速度可能更快,员工福利更好。这就说明了为什么虽然中国农村的土地是集体所有制的,但是中国农村和农民的竞争力和创造力可以远远高于印度。而且在各种保险市场缺乏或没有充分发育的情况下,土地集体所有制远比土地私有制更能够保护农民的根本利益。

九、4万亿元刺激方案的经济学评估

在2007年美国次贷危机引爆的全球金融危机和大衰退期间,发达国家和中国都出台了大规模经济刺激计划,比如美国政府出台了比中国规模还大的财政刺激计划,美国联邦储备银行额外推出了美国有史以来和人类工业史上至今为止规模最大的货币刺激方案(如美国的量化宽松货币政策:仅在2008~2010年,美联储为拯救美国经济就购入了相当于GDP8.7%的私人债券,2013年这个规模更是达到GDP的22%)。

从2007年12月到2017年5月,美联储为投放货币而在市场上回购了海量的金融资产,其总资产从8820亿美元增加到4.473万亿美元,增长了4倍多;与此同时,美联储总资产相当于GDP的比重从2007年第四季度的6%增加到2017年第一季度的23.5%。

另外,欧洲好多国家为了应对这场经济危机也出台各种财政和货币刺激计划,到目前为止很多欧洲的银行利率仍然是负的(Dong and Wen,2018)。这些发达市场经济国家的大规模刺激方案并没有能够有效阻止经济大衰退,GDP跌幅和失业率都创二战以来历史新高。

然而,这样创纪录的大规模的政府干预很少遭到中国国内经济学家的批评,但是他们喋喋不休地贬低中国政府2008年~2009年同样为对抗全球经济危机推出的4万亿元刺激计划。他们批评说这个刺激计划没有效果,反而造成中国的房地产泡沫和产能过剩。

这种批评不仅采用了双重标准(他们没有指出美国2001年~2007年的房地产泡沫才是这次全球金融危机和最大经济衰退的罪魁祸首,这个危机直接导致全球产能严重过剩,却把产能过剩问题推给中国的宏观调控政策),而且对基本事实置若罔闻。

下面我们来看一看中国的4万亿元刺激计划对中国经济发展的作用,以及它与欧美的经济刺激计划相比孰优孰劣。

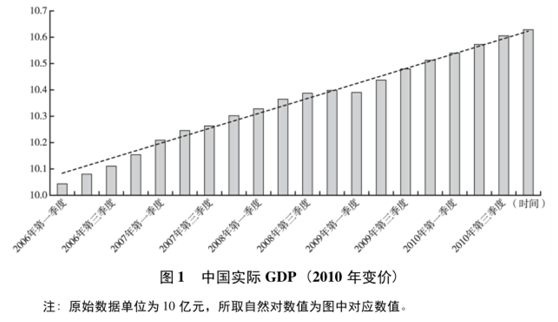

首先,即便出台了大规模的刺激计划,美国和欧洲发达资本主义国家都没有能够避免大衰退,它们各自的真实GDP都在2008年以后相对以往增长趋势永久性地下降了10%以上。从图1~图6中可以看出,尽管都出台了经济刺激计划,只有中国避免了一场大衰退,实现了危机前后的平滑过渡,而不像美国和欧洲那样GDP相对于长期增长趋势出现了10%的断崖式的长期性下跌(即跌到了一个更低的平台,虽然增长率恢复了)。

原因在于中国的4万亿元刺激计划使得中国的经济增长率在2009~2010年的反弹超过以往10%的平均增长率(达到12%),而美国和欧洲的反弹不够大,只是刚好回到原来的平均增长率。我们知道,增长率的一次性短暂下跌就意味着GDP水平的永久性下跌,因此为了抵消2008年危机中增长率下降给GDP带来的永久性负面影响,刺激计划必须要“矫枉过正”,使得增长率相对于平均趋势有短暂的过度正面反弹,否则就会出现GDP水平的永久性下降。

可惜,欧美国家的海量货币刺激计划未能做到这一点。但是,得力于国企的逆周期投资,中国的4万亿元刺激计划做到了,使中国经济在工业化的关键转折点避免了一场大萧条,反而使中国在一场洗涤全球经济的危机之后傲然屹立于世界的东方。

结果是,这场经济危机不仅给发达资本主义国家造成自大萧条以来最为沉重的打击,而且给发展中国家带来巨大灾难。以金砖国家为例,它们的出口都受到重创,巴西、俄罗斯、印度、南非和中国对外出口相对于危机前10年的长期趋势分别永久性地暴跌了17%、49%、6.5%、19%和44%。这样巨大的出口下降必然会给GDP带来一个巨大的乘数效应和灾难。

按照经验规律测出图42006年第一季度至2010年第四季度美国实际GDP增长率图5欧洲实际GDP(2010年不变价)注:原始数据单位为10亿欧元,所取自然对数值为图中对应数值。需求乘数效应,经济学家预测这些国家的GDP也应该由于总需求中的出口长期下降而永久性地分别下降3.4%、22%、2%、9%和25%。

然而从实际数据看,巴西、俄罗斯、印度和南非的GDP的确分别(长期)下降了3%、23%、1%和8.3%,非常接近经验规律所预测的GDP跌幅,但是唯有中国的GDP没有如所预测的那样断崖式下降25%,而是只相对于长期趋势小幅下降图62006年第一季度至2010年第四季度欧洲实际GDP增长率了2.5%。这恰好是因为中国出台的4万亿元刺激计划发挥了巨大作用,而其他金砖国家则没有出台经济刺激计划,因而在2008年以后一蹶不振,被人们嘲笑为“火砖”国家。

按照跨行业和跨省份经济学实证分析和数学模型的推导(Wen and Wu,2017),得出的结论是,中国的国有企业没有像私企那样在这场世纪大衰退中大力自保而降低投资,而是逆流而上,帮助中国成功抵御了这场改革开放以来最大的、有可能置正在爬坡的中国经济于死地(即变得像其他金砖国家那样一蹶不振)的全球冲击。

国内有一种批评的声音将中国目前的过剩产能归罪于4万亿元刺激计划。但是前面提到这个批评采纳的是双重标准。这种双重标准还体现在以下两个方面。第一,它没有客观承认西方国家在任何一次经济萧条期间都会有严重产能过剩。

比如美国在19世纪出现过15次大的金融危机,1907年和1929年还又出现了两次差点毁灭全球经济的大萧条,历史上经济萧条期间的实际产能利用率常常低过60%。危机期间上游产业和重工业的产能过剩尤为严重,这是因为下游产业的投资需求(因消费下降而)极度萎缩。

一般来说,消费每下降1%,投资就会下降5%左右,是消费跌幅的5倍左右。又比如,在美国19世纪的铁路建设高峰时期,从中西部大城市圣路易斯到亚特兰大只需要两条铁路,但是激烈的市场竞争导致厂家修建了20条铁路,最后有18条破产,给美国经济带来严重信贷危机和资源浪费。

第二,中国这次主要体现在重工业的产能过剩是由在美国肇始的全球金融危机和欧洲债务危机带来的结果,它使得所有发达国家和发展中国家都产生了严重产能过剩。

然而作为一个在美国高等研究机构长期从事宏观经济和世界经济周期研究的学者,笔者很少听到国内经济学家批评欧美发达国家常常是全球金融危机的始作俑者,常常对全球经济发展造成极其恶劣的影响,却常听到他们异口同声地谴责使得中国经济避免了西方式衰退的4万亿元刺激计划,却选择性忽视比如希腊这个高收入国家从此一蹶不振和其他金砖国家变成“火砖”国家。

不知道这是因为国内经济学家“严于律己,宽以待人”的儒家风度,还是因为鲁迅所批评的那种“在异族面前”表现出来的二元人格。西方任何具备公正判断力的经济学家都不会像他们这样对中国的成就如此不自信和妄自菲薄。

任何经济政策都有不可避免的副作用,就像任何治病救人的药物一样,问题在于这些副作用是否超过正面的积极作用。出现了副作用,当然需要事后引进新的措施去消除,但这丝毫不等于说当初不需要采纳这些有副作用的政策。

国企需不需要改革?当然需要,正如所有的民企也需要不断改革一样。随着经济结构的不断演化、国内外市场需求的不断变化、产业技术的不断升级、资金与技术门槛的不断变化、中国新的互联网经济结构对新型公共品和公共服务需求的上升,任何想要长期在市场竞争中和正在兴起的第三次工业革命浪潮中立于不败之地的企业都需要改革。

但是改革的方向有很多,继续私有化并非国企改革的唯一方向和选择。无论是国企还是私企,改革的大方向都是管理,而不一定是基本制度安排的变化;既可以是股权和产权的调整,也可以是让企业的产品不断适应市场的变化,还可以是让企业内部决策机制和激励机制不断调整以应对外部竞争,也还可以是改变人事升迁体制以提高管理决策水平。

但是不改变所有制基本性质绝不意味着不可以让低效率的国企倒闭和破产。在营利性领域,失去市场效率和竞争力的国企和私企既可以被富有竞争力的私企吞并,也可以被富有竞争力的国企吞并,也可以破产后通过债务重组重新上市。

既然为社会提供公共产品和服务是国企存在的理由之一,那么国企改革的一个重要目标无疑应该是更好地做到不断为民企转移和提供自己研发出来的高新前沿技术,将军事技术转化为民用技术,就像美国的GPS一样,扶持和培育民企的科技创新和盈利能力,让民企发展得更好更快。

民企改革的目标是提高盈利能力,而非营利性领域国企改革的目标仍然应该是以提高为公共利益服务的水平和效率为主,否则如果让这类国企完全追求利润回报率,就会造成国企在提供公共品服务的动机方面的扭曲,比如国企大量进入房地产行业就是因为过分要求国企提高盈利动机而出现的一个很不好的现象。

国企的主要目标是服务于国家整体利益,填补市场机制的不足,辅助国家吸收国外先进技术,自主研发新技术,为民企提供价廉物美的公共产品与服务,向民企输送新技术,为民企开拓市场。但是即便是非营利性国企也要尽量做到自负盈亏,降低道德风险。因此,经济学家不应该用利润回报率去“一刀切”地要求国企,这会迫使所有国企进入套利领域去与民争利,而不是做好本职工作。

十、结论

国企与民企不是对立的,而是互补的。它们只是社会分工不同,目标都是一致的。在民企做不好、达不到的地方需要国企,在国企做不好、达不到的地方需要民企。民企使得个体的局部利益最大化,国企使得国家和社会的整体利益最大化。两种利益都需要捍卫和兼顾,做到相得益彰。

中国改革开放以来的经济奇迹,恰好是两者兼顾的结果,因此既有民企的功劳,也有国企的功劳。否则无法解释中国改革开放40年来所取得的成绩为什么不仅远远胜过那些盲目采纳“私有化、自由化”的东欧国家和俄罗斯,也远远胜过那些本来就一直采取资本主义私有制制度的拉美国家。

而欧美发达国家之所以工业化成功,恰好是因为它们自身并非如媒体和教科书所说的那样只依靠“看不见的手”,而是也同时依靠了“看得见的手”(乔治·佛梯尔,2017)。缺乏国家力量主导的市场经济,不过是羊肠小道,而不是高速公路。在能够看见“高速公路”的地方,一定要去考察其背后的国家力量。对威尼斯如此,葡萄牙如此,荷兰如此,大英帝国如此,美利坚合众国如此,对日本也是如此。

因此,中国的经济发展不仅需要继续通过行政管理改革去不断扶持和壮大民企,使得民企尽早、尽快成为全球竞争性产品市场中引领技术创新的龙头和主力军,也需要在发展和壮大民企的同时做大做强那些能够在关键领域捍卫国家根本利益、保障公共安全、实现技术赶超、提供高质量公共产品与服务的国企。

对高质量公共产品和服务的需求只会随经济的增长和工业化的推进而迅速提高,而不会下降。在这些方面,中国不仅面临巨大的来自实践和现有理论的挑战,也面临为所有第三世界落后国家做出榜样的压力。英国工业革命至今已经250年,而目前世界上却只有13%的人口能够生活在完全工业化的国家。其根本原因就在于落后国家缺乏强大的国家力量和意志去创造出一个统一、安全、有序、有效的能够让规模化大生产方式盈利的现代“市场”。这个市场的骨架和运行规则只可能由国家力量来提供,因为它的三大基石是政治稳定、社会信任和基础设施。这三大基石缺乏的地方不会出现市场活动。而基础设施直接决定了市场的时空结构和物流的方向、大小与速度。那些把国家与市场对立起来,把国企与民企对立起来的西方主流经济学理论,恰好是造成俄罗斯经济改革失败、非洲的“贫困陷阱”、拉丁美洲失去的年华和不断滋生的债务危机的根源。

参考文献:

[1]付才辉、郑洁、林毅夫:《发展战略与高储蓄之谜》,北京大学新结构经济学研究院工作论文,2018。

[2]林毅夫:“Economic Development and Transition: Thought, Strategy, and Viability,”Marshall Lectures,Cambridge University(剑桥大学马歇尔讲座),2008。

[3]林毅夫:《新结构经济学视角下的国企改革》,在吉林大学的演讲,2018。

[4]林毅夫、蔡昉、李周:《充分信息与国有企业改革》,上海三联书店、上海人民出版社,1997。

[5]文一:《伟大的中国工业革命》,清华大学出版社,2016。

[6](美)乔治·佛梯尔:《看得见的手:政府在命运多舛的中国工业革命中所扮演的角色》,文一译,《经济资料译丛》2017年第2期,第1~42页。

[7]约瑟夫·E.斯蒂格利茨:《私有化更有效率吗?》,《经济理论与经济管理》2011年第10期。

[8]张夏准:《“国家发展战略”视角的公共投资和国有企业改革》,周建军译,载《政治经济学季刊》第1卷第1期,社会科学文献出版社,2018。

[9]周建军:《美国产业政策的政治经济学:从产业技术政策到产业组织政策》,《经济社会体制比较》2017年第1期。

[10]Caves, Douglas W. and Laurits R. Christensen,“The Relative Efficiency of Public and Private Firms in a Competitive Environment: The Case of Canadian Railroads,”Journal of Political Economy,1980,88(5):958-976.

[11]Chang,Ha-Joon,“The Worst Business Proposition in Human History: The Appropriate Role of State-owned Enterprises in Developing Countries,”Cuaderno de Economía,2006,(2):139-148.

[12]Chang,Ha-Joon,Ajit Singh,“Policy Arena: Can Large Firms be Run Efficiently without being Bureaucratic?”Journal of International Development: The Journal of the Development Studies Association,1997,9(6):865-875.

[13]Dong,Feng,YiWen,“Optimal Monetary Policy under Negative Interest Rate,”Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper,2017.

[14]Jiang,Kun,and Susheng Wang,“A Contractual Analysis of State versus Private Ownership,”China Economic Review,2017,43:142-168.

[15]Kole,Stacey R.,Harold Mulherin,“The Government as a Shareholder:A Case from the United States,”The Journal of Law and Economics,1997,40(1):1-22.

[16]Lardy,Nicholas R.,Markets over Mao:The Rise of Private Business in China(Columbia University Press,2014).

[17]Ma,Guonan,Wang Yi,“China's High Saving Rate:Myth and Reality,”Economie Internationale,2010,(2):5-39.

[18]Martin,Stephen,David Parker,“Privatization and Economic Performance throughout the UK Business Cycle,”Managerial and Decision Economics,1995,16(3):225-237.

[19]Mazzucato,Mariana,The Entrepreneurial State:Debunking Public vs. Private Sector Myths(Anthem Press,2015),p.70.

[20]Vernon-Wortzel,Heidi,Lawrence H. Wortzel,“Privatization:Not the only Answer,”World Development,1989,17(5):633-641.

[21]Wen,Yi,Jing Wu,“With Standing the Great Recession like China,”The Manchester School,2017.

本文来自微信公众号:CPEER(ID:CPEERORG),作者:文一(美国联邦储备银行圣路易斯分行,北京大学新结构经济学研究院访问教授,本文仅代表作者个人观点,与工作单位无关),出处:该文被收入张晖明、孟捷主编《上海政治经济学年鉴·2019》,上海人民出版社 格致出版社,2020年6月;文章原载《政治经济学季刊》2018年第2期