扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:质化研究(ID:zhihuayanjiu),作者:张鹏、蒲卉,原文来自《人文地理》2020年第2期,原文标题:《此心安处是故乡——失范理论视域下城市街头艺人空间行为与治理研究》,题图来自:《流浪猫鲍勃》剧照

街头艺术具有触发城市公共空间活力的积极作用,但在城镇化与城市转型交织的特殊背景中, 街头艺人群体却被贴上“秩序破坏者”与“底边阶层” 的标签,成为公共空间和主流秩序排挤的对象。

文章以结构化理论的方法,建构街头艺人“空间—治理规则—治理图景”的解释框架,并以“社会失范理论” 的视角,探寻街头艺人空间行为背后的真实目标诉求与既有社会治理规范的冲突。

研究认为城市治理手段应当主动适应治理对象的行为规律与目标诉求才能避免失范,街头艺人的行为和社会关系网络具有基于其自身职业特性与理性选择的内在合理性,而既有的刚性、去流动性的稳态治理范式,同街头艺人的真实诉求之间存在不适性。进而提出“适应流动性”的空间治理策略,包括流动性的城市空间、在地化的城市权利等,希冀善待和尊重街头艺人,构建具有艺术活力和开放包容的城市空间。

改革开放尤其是20世纪90年代以降,增长主义[1]导向下的城镇化历程持续推进,在此背景下的城市规划领域长期推崇“自上而下、精英主义、蓝图式”的规划范式,也由此根植了规划师潜意识中的“宏大叙事偏好”。然而现实世界的复杂多元,导致许多自居“宏大命题”的规划理论在解释世界和指导实践时力道式微而逐步变成形而上的、精巧的话语圆说。

不能解决“所有问题”的规划,就不能解决“任何问题”吗[2]?对转型中国而言,“修补型”规划显得更为迫切和实用。在这种背景下,城市地理学、规划学开始关注过去一直遭到公共政策排斥的弱势群体、边角空间以及非正规经济、就业等相关话题。

街头空间是城市重要的公共空间,不仅承载经济、交通等职能,还是社会交往、思维碰撞以及陌生人面对面交流互动的场所,是城市规划和社会学研究的传统[3,4],然而由于街头空间的公共性与开放性,大量难以有效管治的非正规就业门类以及大量处于城市弱势地位的“小人物”在此聚集,他们被排斥于主流秩序之外并遭到严格的公共政策苛责[5],在“灰色地带”中被“弱势群体”“底边阶层” 等具有贬义色彩的词汇标签化, 成为难以管治的城市问题[6,7]。本文以其中的代表“街头艺人”为案例,分析其行为方式特点及规律性,并提出相关的治理建议。

一、街头艺人:大时代中的小人物

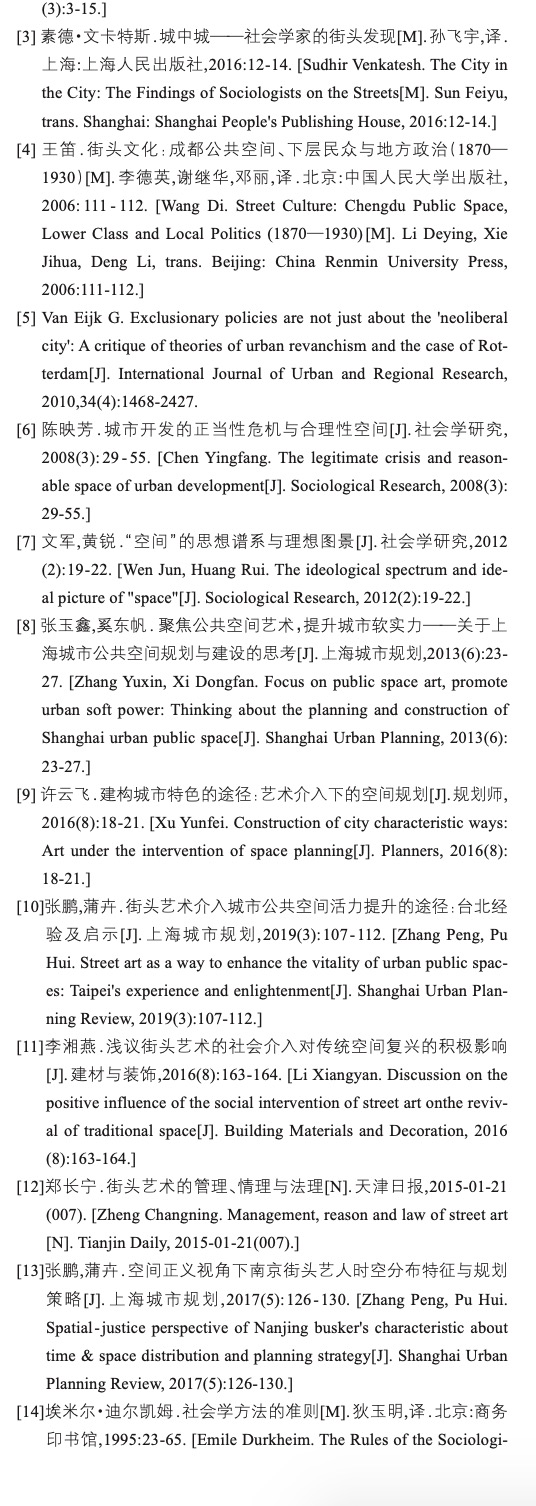

街头卖艺是一种非正式空间中的艺术行为,其主角统称为“街头艺人”。当前关于街头艺术与城市空间的研究尚处于起步阶段,关注点包括艺术对城市空间的重要性[8]、艺术作品对公共空间的美化提升[9]、街头艺术行为对公共空间活力作用[10]等,而对街头艺人群体的研究较多局限于新闻报道和艺术专业领域,对于街头艺人及其行为的研究和城市治理尚较少。

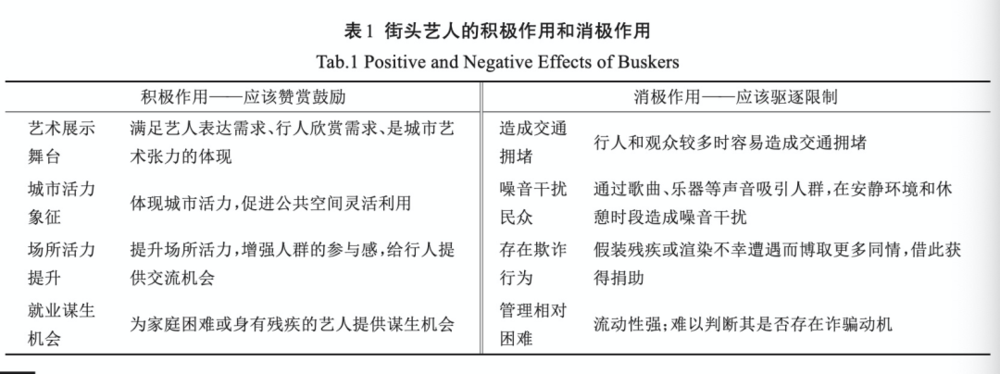

街头艺人对于城市具有积极和消极两个方面的作用:他们通过表演,为空间提供了邂逅、惊喜、戏剧化,以及偶然性实现的方式[11],但在主流语境中,他们更多被认为是“问题制造者”,其身份始终得不到正式承认[12]:管理者既可以“复仇型”①的手段将其驱逐,也可采取“睁 一只眼闭一只眼”的纵容态度,导致莫衷一是的认知困境[13](表1)。

二、失范”理论:街头艺人空间治理介入视角

1. 理论基础:社会失范理论

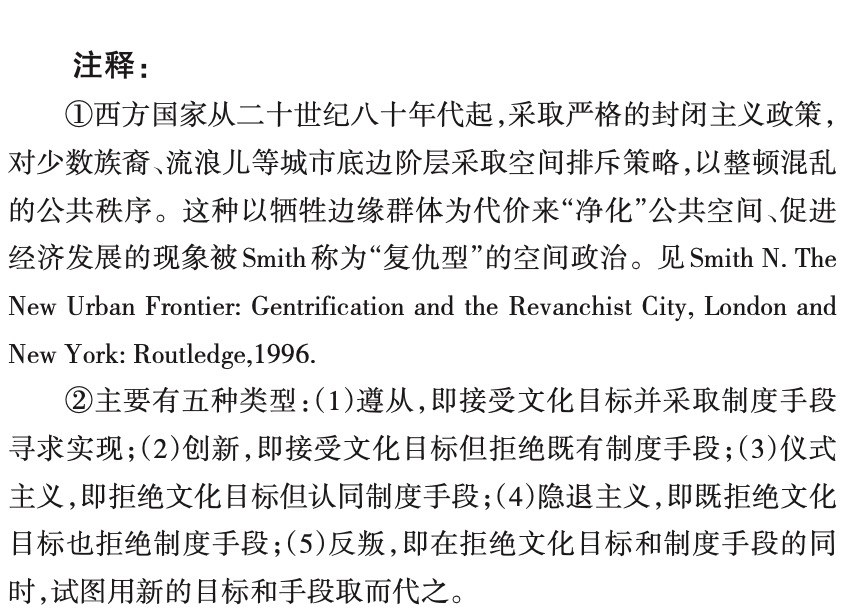

在解释社会问题与矛盾时, 法国社会学家迪尔凯姆(Emile Durkheim) 提出了著名的“社会失范论”,他认为社会学研究应当基于“社会事实”,而社会事实受外在文化结构的塑造,因此要改良社会,必须通过社会规范、舆论、道德意识等对社会成员的欲望进行压制,才能诱导社会成员正确认识自身极限追求从而通过恰当方式得到满足[14]。

美国社会学家默顿(Robert K. Merton)继承并发展了这一理论,他从结构功能主义视角出发,认为在理想状态下,社会结构为人们实现目标提供了比较充分、合法的制度化手段, 而在社会失范状态下, 人们的行为不受一个“完整的、没有冲突的社会规范体系”的控制,从而采取不合法的手段去实现自我目标,即合法目标与制度化手段之间存在不一致,导致社会规范权威失落和秩序混乱[15,16]。

进而他从价值上把社会结构分为两部分:①明确的文化目标,是为社会主流价值体系、准则所提倡和追求的合法目标;②手段,即为达到目标所允许的合理性、制度化手段。“我的假设是,可以从社会学角度将反常行为看成是文化规定了的追求与社会结构化了的现实追求的途径间脱节的征兆……在此过程的运行最终导致‘失范’”[17]。

社会失范论可分为两个层面:宏观层面的“社会结构失范”与微观层面的“社会成员失范”。前者指规范本身的失范,是文化结构和社会结构在个体身上呈现的冲突和紧张状态;后者则指规范对象的失范,是社会群体或个体违反或偏离既有社会规范的行为,是社会结构失范在微观层面的具体反映。面对由文化结构规定的文化目标和社会结构规定的制度手段时,不同群体会表现出不同的个体适应性②。从迪尔凯姆到默顿,“社会失范理论”逐渐成熟,成为具有方法论意义的经典理论。

2. 解释框架:街头艺人的空间行为与治理

街头艺人的行为活动所造成的困境, 是典型的微观“社会失范”现象:街头艺人需要一个适当的卖艺场地,其行为却干扰了正常社会秩序;管理者需要一个秩序化的公共空间,却没有正式的社会规范确定“什么事可做,什么事不可做”,其自身执法行为也缺乏制度化约束。

这时艺人的“空间诉求”与城市“治理手段”之间便产生了不一致。从列斐伏尔[18,19]到米歇尔·福柯(Michel Foucault)再到大卫哈维(D.Harvey)[20],空间研究逐步摒弃了空间拜物教(spatialfetishism)[21]的框架而被赋予更多政治价值[22,23]。

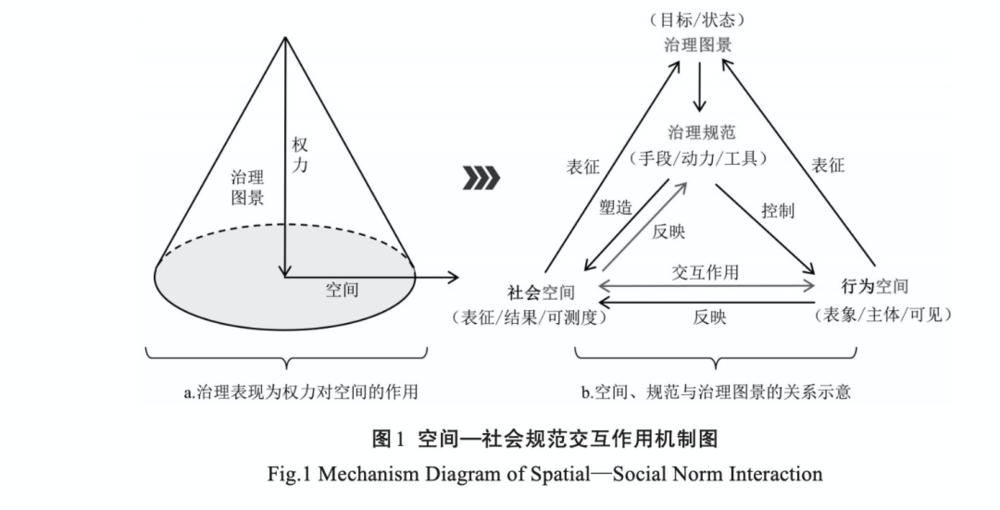

空间的治理本质上指的是“规范化的社会管理”,是国家治理权力在空间中运作的状态[24](图1-a)。在街头空间中,大量异质性人群的行为活动(行为空间)交互作用延展出复杂的社会关系网络(社会空间),共同构成街头空间的丰富内涵,社会治理规范(手段)作为空间背后的机制性动力,将治理目标与空间表征统一于整个社会系统中(图 1-b)。

本文试图从“行为空间”和“社会空间”两条线索出发,以结构化理论方法,将整体描述和个体深描结合,探寻街头艺人空间行为失范,反思既有社会治理规范的适用性,进而探索匹配城市治理目标与艺人诉求的治理手段,促进城市善治。

三、街头艺人的行为空间与社会空间——基于整体和个体维度

1. 街头艺人基本属性

(1)整体属性

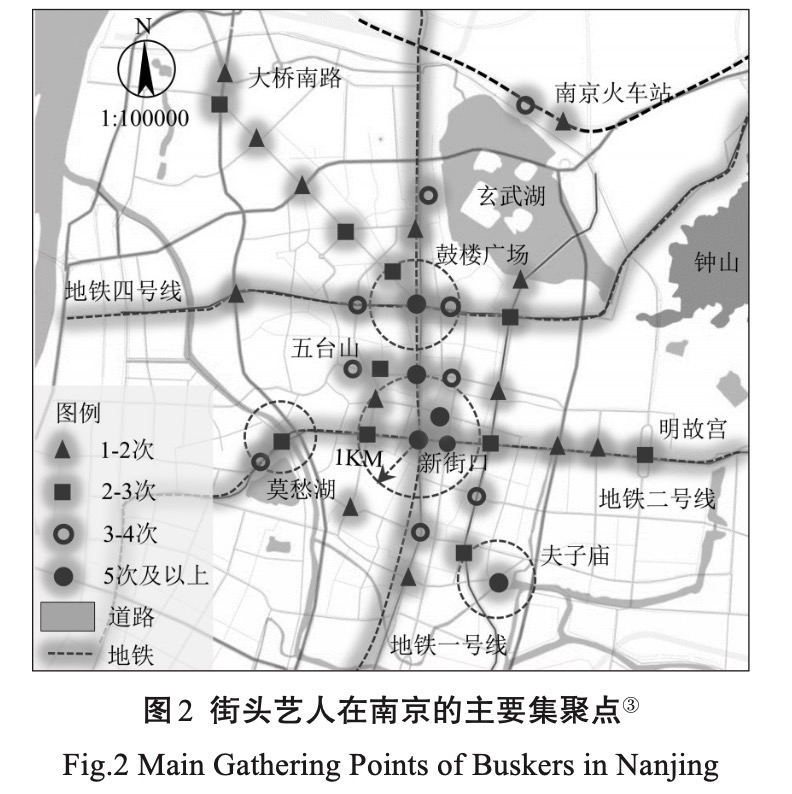

由于街头艺人大多聚集于较大城市的中心繁华地带,因此本文选取新一线城市南京为研究对象,研究范围聚焦南京“两横一纵”三条地铁线周边(图2)。

分别选取了5个工作日和3个周末(节假日)不同地点街头艺人共计48 组(计76 人)分布的平均数据,基本能够代表活跃于南京主城区内街头艺人的基本情况④。一天之中间隔3小时统计某地点街头艺人数量相加之和即为当天该地艺人出现频数。组织方式上,个人卖艺占60%以上;年龄结构上,70%以上艺人年龄超过40岁;教育程度上,半数以上的艺人为小学以下文凭;职业构成上,专职卖艺者占52%,其他为学生、员工等兼职者。

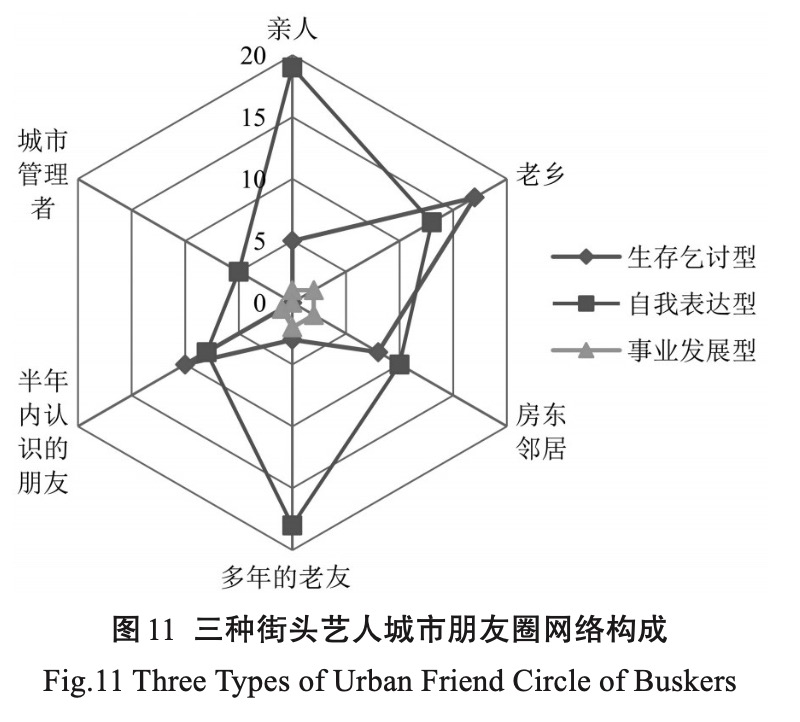

在街头艺人构成类别上,调研将艺人分为生存乞讨型、自我表达型以及事业发展型三种(图 3)。生存乞讨型多为乡城移民,收入水平较低,依靠公众施舍为主要经济来源;自我表达型多出于娱乐、切磋技艺、交友等目的, 在业余时间街头表演,通常在表演之外具有稳定的职业和收入来源;事业发展型则以艺术类院校学生或理想青年为主,通过街头表演为事业发展积累经验,同时获得一定的经济报酬。其中,前两者数量之和占总数的 85% 以上 (分别为43.7%和41.7%),事业发展型的样本占比不足15%。

(2)个体属性

基于以上分类,选取三个典型街头艺人,基本属性如下(见表2)。

2. 行为空间

(1)空间聚集的排斥性和封闭性

调研发现极少出现若干艺人聚集在同一个街头的现象, 彼此之间存在空间排斥。一方面由于艺人之间相互干扰大, 需保持一定距离;另一方面,行人很少在较近范围内连续多次对街头艺术进行付费,这对艺人意味着收入降低。此外,艺人的聚集会产生更为强烈的围观效应,易引起城管部门注意。

街头艺术的观赏性决定了其表演空间封闭性的特点。由于需要预留空间进行表演和观赏,街头艺人通常占用较大空间,且会吸引行人驻足并形成一个以卖艺者为中心的静止、封闭的空间,造成城市交通阻塞(图4、图5)。

(2)行为活动的临界性和依附性

临界性是街头艺人卖艺活动中偏爱空间的特点。基于问卷数据反馈,街头艺人聚集频率较高的空间有交通节点、商业空间以及公园广场三种类型,其共同特征为:流动空间与静止空间的临界面,即行人流动性强的通道与行人休憩场所之间的临界地带(图6)。

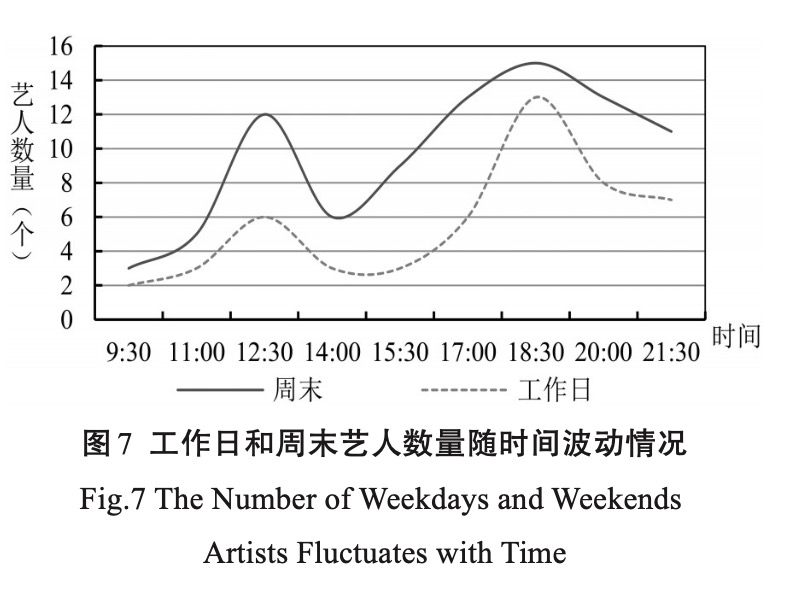

时间上,街头艺人行为活动呈现“依附于城市节奏而波动”的特点。数量上,周末街头艺人活动数量高于工作日;分布上,工作日三种类型空间街头艺人占比为46.9%、31.3%、21.9%,以交通节点依附为主,而周末三种类型街头艺人占比为36.0%、42.0%、22.0%,以商业空间依附为主。一天中,多数艺人卖艺开始于中午或下午,上午9点之前寥寥无几;工作日通常在17:00~18:30时逐步达到高峰,而周末和节假日峰值会提前,持续时间也相对更长(图7)。

(3)三类典型个体的行为空间

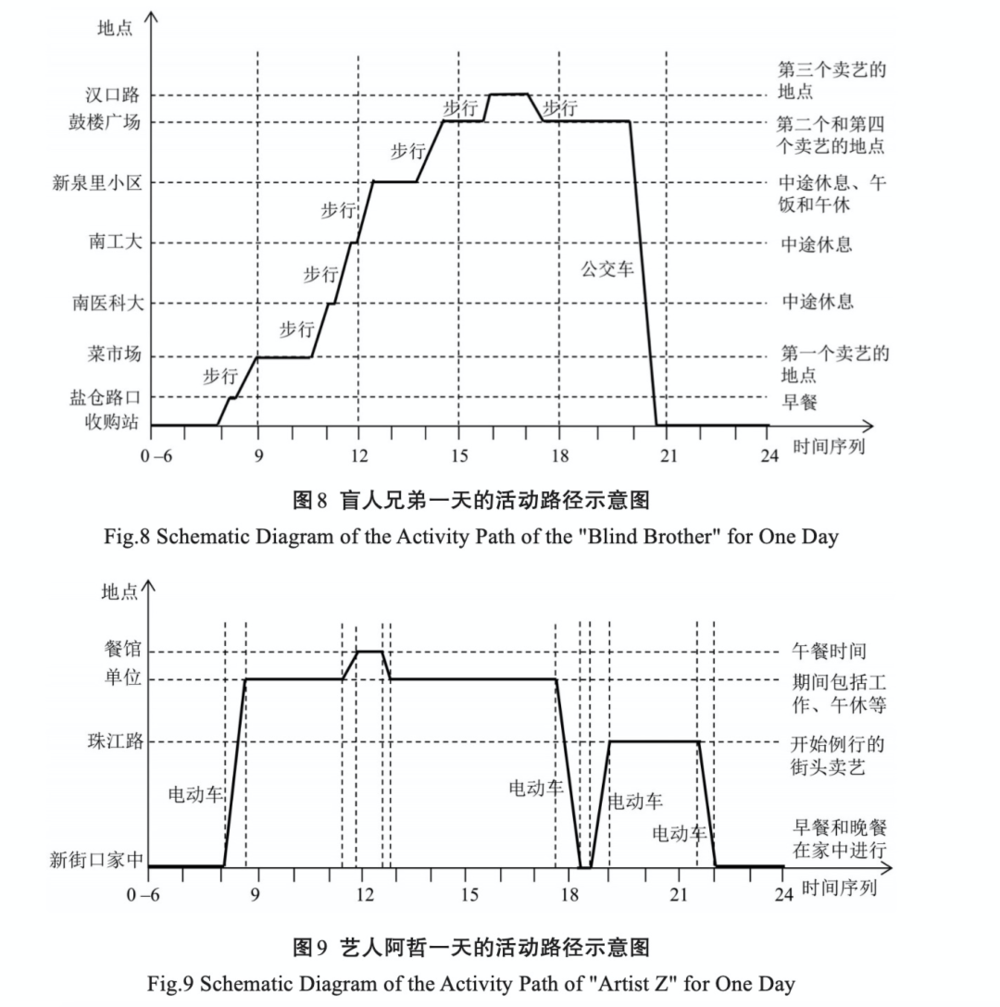

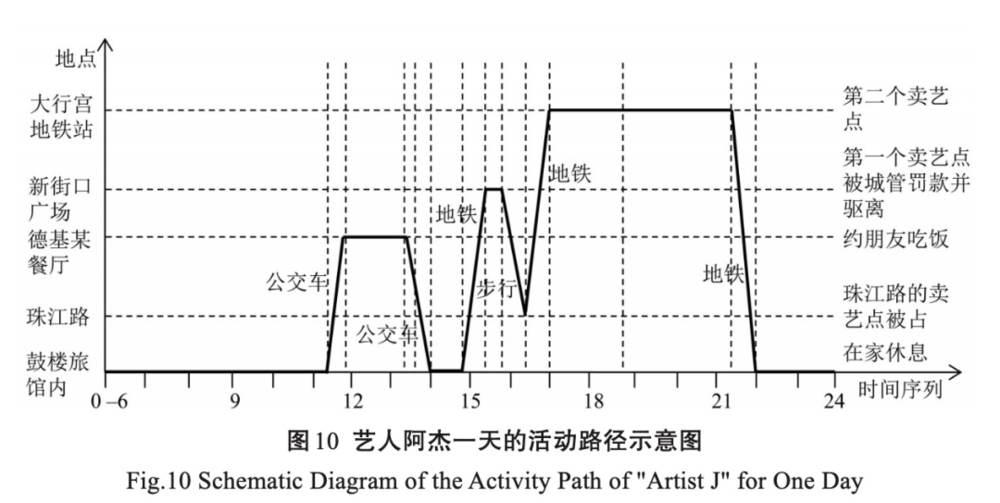

在得到许可的前提下,以个体行为日志方式,对三类典型艺人个体的日常生活进行参与式深度跟踪。记录64个事件,并绘制行为空间轨迹图 (图8、图9、图10)。

卖艺场地变动频繁

根据空间行为轨迹图,三类街头艺人一天卖艺时长分别是10.9h、2.8h、6.5h,根据卖艺过程中更换地点的频数,可得到三者场地变动频率分别为0.64次/h、0.36次/h、0.46次/h。除去调试设备的准备过程、现场突发情况以及休息,留给艺人的表演时间所剩无几。访谈得知导致场地频繁变动的原因主要是跟随人流和城管驱赶, 并表达了对“固定空间”的强烈诉求:

我半个小时就要清点一下收入。我们是盲人,不知道城管什么时候就过来没收。——(盲人兄弟)

每次晚上出来卖艺前,必须提前半小时偷偷下班,不然几个好的场地早被人占了。——(艺人阿哲)

场地变动太频繁了,许多时候还没进入状态呢,就要换地方。——(艺人阿杰)

行为轨迹体现较强的“流动性”特征

图8、图9、图10反映出街头艺人的行为活动展现出明显的“流动性”特点,与上文行为空间特征体现了内在逻辑的一致性:场地排斥性带来的相互干扰驱使他们选择更好场地,封闭性所带来的外部负效应容易吸引城管驱离;另一方面,艺人的行为活动必须跟随人群的流动才能获取更多酬劳。此外,“流动性”也是街头艺人躲避城管的惯用策略:通过频繁的场地变动躲避城管巡视。

3. 社会空间

(1)自我身份认同的困境

职业认同:自我认知与现实行为分裂

在对盲人兄弟的调查中有一个有趣细节:在卖艺休息间隙,王师傅(领路人)想借机行乞,被盲人兄弟拒绝。

而后发生如下对话:

盲人兄弟:“我们是卖艺唱歌的,不是要饭的。”

王师傅:“那又怎么样,有钱赚就好。之前不也是这样做过么!”

盲人兄弟的自我定位是卖艺不乞讨,虽然以往为生计所迫偶尔乞讨,但显然是他们现在不愿提及的不光彩行为。这种自我职业定位认同困境在“自我表达型”和“事业发展型”艺人身上则表现为与城管博弈过程中的先验性道德弱势:在面对城管的肆意驱赶时,艺人鲜有为维护自己空间使用权利进行抗争,已然将自己归类为秩序破坏者。

经济水平低下是造成艺人自我认知与行为分裂的重要原因。调研显示艺人每月通过街头卖艺所获得的平均收入约2717元,仅相当于同期南京市人均收入的65%左右,而支出却高于南京市平均水平,食品和居住等基础性消费占总支出的71%以上,全部支出占卖艺总收入的93.3%,几乎无盈余,属“贫困人口”的范畴⑤;另一方面,长期混迹街头空间与底层社会使街头艺人饱受歧视眼光,而在中国古代描述阶级地位的俗语中, 街头艺人则被归类于“ 下九流”⑥之中,这种来自外部的文化歧视也是侵蚀街头艺人自我职业认同的重要原因。

地域认同:城乡双重属性的模糊认知

地域认同是个体或群体以归属地为基础构建的自我与生活共同体之间的关系。调研显示大部分在宁艺人多不具备本地户籍,外市户籍人口占比接近80%,其中江苏其他市县占27%,其余以河南、安徽农村为主;来南京卖艺时间半年以内人数占比近一半, 三年以上的占比不足21%;关于“ 未来五年计划” 的问题, 73%表示“ 没有明确计划”,对于落脚还是继续流浪持观望态度。

以下对话更直观体现了艺人城乡双重属性的认知:

(大城市)肯定比家里好,又热闹又赚钱,能留下当然最好。但我没那贪心,农闲时出来(卖艺),以后肯定还会回去的(大城市)肯定呆不住的。——(盲人兄弟)

像我这个年纪,是该对家庭负起责任了。但我暂时没有定居的准备,艺术这条道路确实很难,尤其是街头艺术,必须是漂泊不定的。我天生就是一个不安分的人。——(艺人阿杰)

多数街头艺人仅把城市作为实现经济目标或艺术目标的临时栖所,他们一方面体验着大城市带来的新鲜感和馈赠感,另一方面也深感定居城市的压力与自身不足,带有浓厚的“赚够就走”或“呆腻就走”的想法,对城市缺乏认同感和归属感。

(2)社会关系网络的脆弱性

城市中的朋友圈

美国社会学家格兰诺威特基于互动频率、感情程度、亲密程度以及互惠互利四个维度,将人们之间的关系划分为强关系和弱关系,强关系存在于相对封闭的群体内部, 维系组织内部结构,而弱关系在群体组织之间建立纽带关系[25]。街头艺人社会交往中强关系对象包括亲人、老乡和多年老友等,而弱关系对象包括房东邻居、半年内认识的朋友以及城市管理者等。三种典型艺人的朋友圈强弱关系(如图11)。

结果显示,仅自我表达型艺人的强关系较明显,体现较强的稳定性;生存乞讨型艺人强关系主要依赖老乡(以进城农民工为主),弱关系以半年内认识的新朋友居多(盲人兄弟的组合也是基于生理上的互相帮助以及“卖艺生意” 中的临时合作),稳定性次之;而事业发展型艺人则类型平均且数量最少,体现出关系网络的极不稳定性。

艺人空间博弈对象的泛化与社群归属的丧失

街头艺人的形成是伴随“领地冲突”的跨地域流动过程。本地艺人竭力维护自己的地盘,防止外来者分流市场;而外来艺人只能通过侵占行为,才能分享城市公共空间与流量资源。这个过程在中国古代叫做“盘道”⑦ ,其结果是,要么受到空间排挤而离开,要么被许可加入当地艺人组织。

调研发现,街头艺人受到空间排挤的现象屡见不鲜, 且空间博弈的对象逐步泛化为所有空间使用主体 (街头摊贩、乞丐等),且在博弈中,街头艺人大概率处于下风;在面对同行的空间竞争时,基本遵循“先到先得”的隐形规则,并无固定社会规则或业内“行规”分配空间使用权;遗憾的是,在调研中并未发现艺人的正式社群——现代版“盘道”仅剩排斥和混乱,失去行业组织融入的途径。

四、街头艺人空间治理策略建构

1. 街头艺人的治理失范

(1)街头艺人空间行为的内在合理性

刘拥华认为:“在空间中随意流动的可能性,是衡量现代权力的标志,它决定了社会的发达程度。”[26]艺人行为空间表现出的流动性与场地频繁变动,相当程度上决定于街头艺术的职业特性:无论是在盲人兄弟的“城乡之间流动”,还是艺人阿哲的“城市内部流动”、艺人阿杰的“城市之间的流动”,这种流动性本就是他们工作的一部分;另外,决定艺人自我认同困境的原因在于人们对街头艺术职业的认知偏差,而不稳定的社会关系,则是艺人基于城市既有社会治理规则与多重认知属性而做出的主动性适应, 笔者认为这未尝不是适合街头艺人的最低成本选择。

基于以上两点,从艺人行为空间和社会空间的诉求出发,可客观上澄清街头艺人与城市的关系:临时性融入城市空间与社会系统的非稳态艺术从业者(表3)。

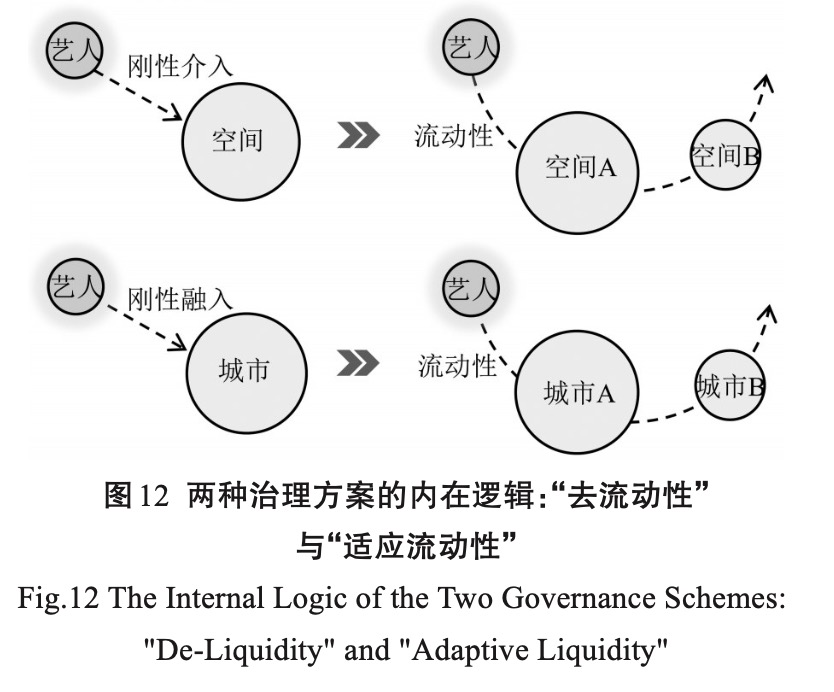

(2)街头艺人空间行为与城市治理失范

既有治理方案主要是基于“去流动性”的稳态规划范式:第一,为“稳定秩序”的治理,包括严格驱逐排斥, 净化公共空间,维持街头秩序等;第二,为“融入城市” 的治理,包括为底边阶层提供住房、就业等基本生活保障, 引导建立稳定的社会关系网络。但对街头艺人而言,一方面这种稳定状态本身就与他们的行为空间诉求与职业特征相悖,另一方面,刚性的、一次性的全方位城市融入对于他们自身而言显得成本过高不可接受。

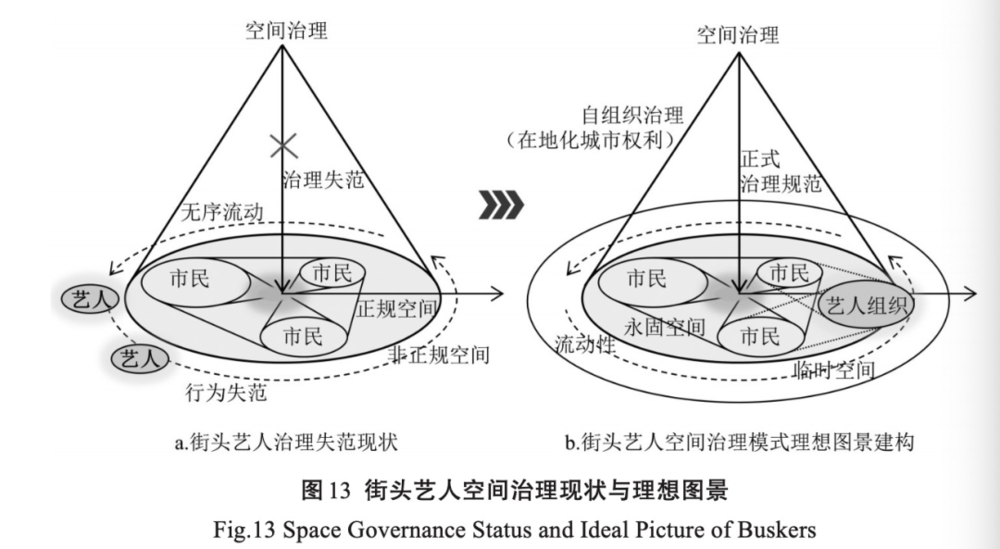

基于此,笔者试图提出一种“适应流动性”的规划策略,在肯定街头艺术职业正规性的前提下,积极引导“空间流动性”、赋予艺人更多“临时性权利”,并降低因流动性而带来的外部负效应,弥补街头艺人空间诉求与城市治理手段之间的失范 (图12)。

2. “适应流动性”的空间治理建构要点

(1)“流动性的空间”——空间设计指引

街头艺人并非“非正规就业者”,通过建立严格的“街头艺人许可证制度”⑧,确认街头艺术的合法性、正规性。改变街头空间“正规”与“非正规”二分法,替代以“永固空间”和“临时空间”,由政府相关部门划定固定卖艺场地,实行严格“场地申请制度”⑨;同时根据艺人实际需求 与场地实际情况进行时间上的机动性管理,确保在外部负效应较高时及时取消,为艺人的职业流动性创造条件,也为城市管理提供依据。

(2)“在地化的权利”——社会关系建构

“临时性城市融入”强调丰富艺人的“弱关系”。鼓励街头艺人成立专业的协会组织,通过一定准入门槛,将分散的街头艺人聚集起来纳入自组织发展轨道,赋予临时在地化居住(租住)权、表演权等,离开时自动弃权。既可增进艺人交流,形成基于聚集地实体空间的邻里组织归属感,又可搭建政府和第三方专业协会直接接触的平台,有利于全面掌握艺人行为组织规律,实行有效的垂直化管理。

3. 街头艺人空间治理理想图景

将“流动性的空间”与“在地化的权利”二者整合, 构建街头艺人空间治理理想图景(图13)。后者在承认和保留前者“流动性”和“临时性”的前提下,通过治理规则创新来解决艺人空间行为与治理失范的问题。

五、展望

简·雅各布斯曾批判道:“假装的秩序井然比公开的丑陋和混乱还要恶劣”[27]。社会转型背景下,以街头艺人为代表的城市底边阶层在隐蔽的边缘地带中与城市主流秩序进行着抗争,不仅阻滞了街头艺术的发展,也造成城市公共空间秩序的混乱。

通过实地调查,以整体和个体两个方面分析了解城市街头艺人的空间行为与社会行为,总结其行为特征、行为规律,近距离考察街头艺人的目标诉求与城市管理者之间的冲突,并基于社会失范理论重新梳理街头艺人诉求与城市治理手段之间的断裂,认为街头艺人的“流动性”和“临时性”是其职业特征的体现,既有的城市治理手段忽视了街头艺人的职业特征、文化、经济、社会等诉求,缺乏实施的弹性,是造成社会失范的根源。进而提出,社会治理应当改变“去流动性”的规划思维,以更加弹性和开放的心态制定“适应流动性”的规划策略,善待城市临时栖息者。

一千多年前,苏东坡面对南迁归来的友人问道:“广南风土,应是不好?”友人曰:“此心安处,便是故乡”。“留不下的城市,回不去的家乡”,天涯羁旅者的“故乡”在哪里?我们试图通过这样“典型砌块式”[28]的小研究,努力唤起对城市文明谦卑的态度,对文化的尊重,对弱者的同情, 对异质化存在的包容,让漂泊归来的街头艺人感受到城市发生的点滴变化:她变得更加仁慈,更加富有故乡的气息, 更加展现召唤的姿态:就像母亲召唤着儿女,城市召唤着浪子的归来。

本文来自微信公众号:质化研究(ID:zhihuayanjiu),作者:张鹏、蒲卉,原文来自《人文地理》2020年第2期