扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:乡村笔记BTC(ID:xiangcunbiji),作者:每日一根胡萝卜,题图来源:视觉中国(图为2022年4月22日,上海市奉贤区庄行镇存古村,村民驾驶拖拉机正在耕地)

上海还有多少机会?

最近经常听到身边的朋友有这样的感叹。他们通常住在市区边缘,紧邻地铁站或公交车站,以前为了上班需要横跨好几个区,一个半小时算是平均上班时间。

有位朋友说,他去年为了更便宜的房租而搬到郊区,每天从北边坐地铁到南边,而现在公司要裁员,而他不知道自己要去哪里,还能搬去哪里。

还记得2000年以前,上海几乎“村村冒烟”,大量外来人口涌入。

二十世纪八九十年代,上海的农村工业发展迎来大发展的势头,到1993年,郊区农村工业年总产值达807亿元,比1985年增长近10倍,年社会总产值比1985年增长近8倍。

1987年,上海市政府要求“根据上海市城市总体规划,结合制定县域综合发展规划和实施城镇、村镇规划,以乡为单位或几个乡联合,建设相对集中的工业加工小区”。

到1990年,上海郊区就规划形成了280家工业园区,占地面积为17平方公里。其中乡镇级工业园区152家,村级工业园区128家。

上海郊区的乡土工业除了相对集中分布于工业园区、工业小区之外,还有不少由于“村村冒烟”形成的零星式乡土工业。

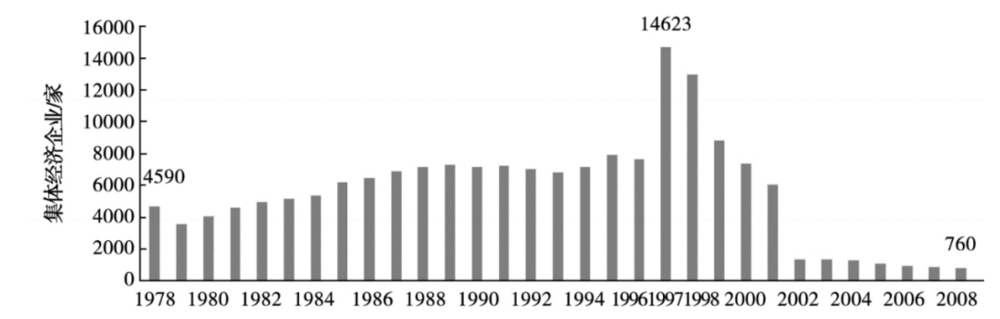

上海集体经济企业数量变化情况

然而到了2000年以后,上海郊区逐渐进入了“去工业化”时代。

一方面,2000年后上海郊区出生的居民统一归属市民户籍,推进农民集中居住,大量农村居民点被撤销,农民“集中上楼”,从“农民的终结”进一步发展到“村落的终结”,传统的村落共同体将会所剩无几,乡村人口由于二产的萎缩而变得稀疏化。

另一方面,上海郊区乡村将会发生巨大的功能转变,大面积的乡村将会成为一种为都市消费需求做配套服务的腹地,乡村的社区性功能,将会被为服务城市的生产性功能取代,主要是都市现代农业、旅游产业和民宿经济,留给“打工人”的空间似乎并不多。

那么,现在的上海郊区社会,还有转型和发展的机会吗?

华东理工大学社会与公共管理学院教授熊万胜在《中国农业大学学报(社会科学版)》期刊上撰文指出,上海郊区社会发展的核心问题不是将农民的收入提高多少,而是如何切实走出一条适合郊区社会的新发展模式。

一、上海郊区发展三十年:靠近中心,反而没有发展空间

以往讨论城乡关系时,学者容易提出城乡对立、城乡融合,或者以工补农、以城带乡等观点,但是实际上还有一个需要加强重视的维度,即城乡关系的紧密性程度。

中国很早就确立了市管县体制,而市管县体制的背后实际上是一种“城辖乡体制”,任何地方或城市都由城和乡构成,城市是地方发展的大脑,乡村则是地方发展的外围腹地。

紧密型城乡关系一般适应于大都市区域,大都市的乡村地带在区划上被界定为郊区。对郊区乡村,城市对乡村发展具有强劲的带动效应,并且由于存在城市需要汲取郊区乡村的土地资源,城市对乡村的控制需求强烈。

与此同时,城市对乡村的反哺能力也处于强劲状态,体现为对乡村的基础设施建设和公共服务的保障能力。而在大都市城乡关系格局下,由于土地资源紧张,乡村发展自主性往往会被都市政府所钳制,乡村发展自主性处于虚弱状态。

回顾过往,上海从乡村社会转型到城市社会,主要包括四个方面的转变:

人口转变,人口职业的转变和地域改变;

经济结构转变,主要是产业结构和就业结构的转变;

空间地域结构的转变,即由农业生产地域转变为非农业生产地域;

基础设施完善,即交通、供电、供水等配套建设。

1995年,上海郊区的工农业总产值突破了2000亿元,其中工业产值占60%,大量外资企业落户郊区,外商投资企业达到6200多家。

同时,农业生产向集约化的都市农业发展,养殖业规模化经营,规模化经营粮田面积占商品粮田面积43%。

在此基础上,乡村的基本生活方式向城市发展,如饮水自来水化、采用电话通讯、住房别墅化等。

总体来看,上海郊区的乡村-城市转型过程中,农村产业结构发生根本性改变。乡镇工业兴起,形成了外向型经济,十年间,工业占一、二、三产业结构比例从48.9%提升为68.4%。

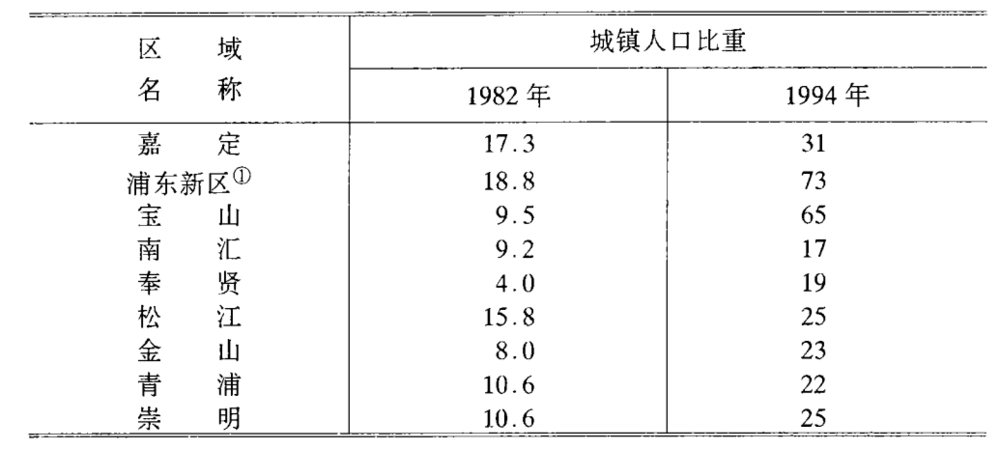

在上海转型过程中,第一个特征是“城市郊区化发展型”,是指中心城区用地规模扩大、大型企业布局在郊区,原来的乡村地域转型为城市地域,这一变化主要出现在嘉定、闵行、宝山和浦东等近郊。

在近郊工业区相继建立起来后,五角场、周家渡、漕河泾、北新泾、高桥等地都相应建设了新村。为了疏散中心城区的工业和人口,从第二个五年计划开始,闵行、松江、嘉定、金山等卫星城陆续建设起来。

上海郊区城市化发展水平变化

第二种模式是郊区城镇化发展型,通过郊区乡镇工业发展助推建制镇和集镇建设。在现代城郊发展战略中,农民向城镇集中、农田向农场集中、工业向园区集中是总体规划,各区都制定相应的城镇体系规划,引导农民向城镇集中。

然而,对大都市的城市治理而言,郊区乡土工业化是一种治理负外部性比较明显的经济形态。

上海郊区乡村工业化属于一种相对低端的劳动力密集型产业,这种产业结构一方面占用了较大面积的建设用地,另一方面会吸纳大量外来劳动力的集聚,并且会形成一种服务于低端制造业就业人口的非正规经济。

所谓非正规经济,可以理解为一些不认可的以低端制造业、服务业为业态,以外来人口为主体的非正规经济体系,比如流动摊贩、无照经营店面、违章搭建、非法生产,以及以黑字头的低端服务业,如黑网吧、黑中介、黑学校(非法办学) 、黑诊所(非法行医) 等。

2014年,据公安部门初步调查估算,上海从事黑车行业的人口有1.5万到1.8万。2014年,来自工商部门的数据显示:来沪人员中从事无照经营的共有5.5万余户,约占全市无照经营户总量的85%。

另有数据反映:截至2012年底,上海市处于劳动年龄段来沪人员总数为923.90万人,其中,缴纳社会保险的368.45万人,纳入灵活就业登记的100万人,此外400余万来沪人员就业状况不明,是灰色就业的潜在人群。

不可否认的是,在紧密型城乡关系格局下,上海的郊区、乡村和农民实际上牺牲了一定的经济发展权,以成就大都市的整体性发展需要。上海的郊区乡村经济和收入水平实际上不如苏南、浙北农村。

由于受到规划和相关政策的限制,上海郊区乡村的村庄面貌较为陈旧和破败,农民的收入结构也较为特殊。

2016年,上海郊区农村居民可支配收入为25520元,而同年杭州和苏州的农村居民收入则超过了27000元,分别为27908元和27691元,差距都在2000元以上。

究其根源,正如学者所分析的,上海市的城乡关系过于紧密,尤其是控制属性过强,而资源属性发挥不充分,给郊区乡村的带动和反哺不足。许多大城市的郊区乡村,没有发展空间,也没有发展资源,只能依靠政府的转移支付。

它们靠近大城市,反而没有发展。

二、21世纪:上海农民、村落终结之后,会迎来什么?

改革开放以后,上海在不断凝练高端化发展口号,这个趋势在进入21世纪之后愈加明显,比如“四个中心”、建设卓越的全球城市、社会主义国际化大都市等等。

城市经济的转型升级和高端化发展需要在建设用地上“腾笼换鸟”,原来被郊区乡村工业占用的建设用地必须被重新使用。

在此背景下,郊区乡村的去工业化势在必行。

在居住、生活格局上,大都市上海的郊区乡村正在按照都市整体发展理性进行收缩式调整。

2000年之后,上海郊区乡村新出生人口已经被统一上市民户籍,郊区农村只有前期遗留下来的存量,“农民的终结”似乎行将不远。同时在郊区农民居住格局上,上海的发展规划思路是集中和上楼。

上海市人民政府于2021年6月出台了《上海市乡村振兴“十四五”规划》,提出上海“十四五”乡村振兴主要指标,其中第9项“农民相对集中居住签约完成量”从2020年基期值2.7万户,到2022年要确保完成5万户目标值并“持续推进”。即每个村庄以200户~300户来估算,需要拆并大约200个村庄。

农民相对集中上楼居住的结果之一,从居住密度上是集约了,从数量上获得了建设用地指标,这的确是一种提升土地使用效率的办法。

随着“农民的终结”和对村落的政策性削减,上海郊区乡村的空间结构会发生极大的调整,很可能出现的情况是,仅有为数不多的具有旅游开发性质的居民点被保留和更新,大量农村居民点被削减,存量的农民被集中上楼安置,继而发生继“农民的终结”之后“村落的终结”。

同时,郊区乡村的现代农业功能可能被强化,乡村的农庄功能得到突显,而传统的社区功能则会退隐。

乡村的农庄功能,主要是农产品供应和乡愁经济。

首先,大都市经济的特点是存在巨量的农产品需求,在上海,郊区乡村面积占了约 85%的陆域总面积,全市每天 90%的绿叶菜、70%的鲜奶和 20%的水产品,以及饮用水和市区河道均来自郊区。

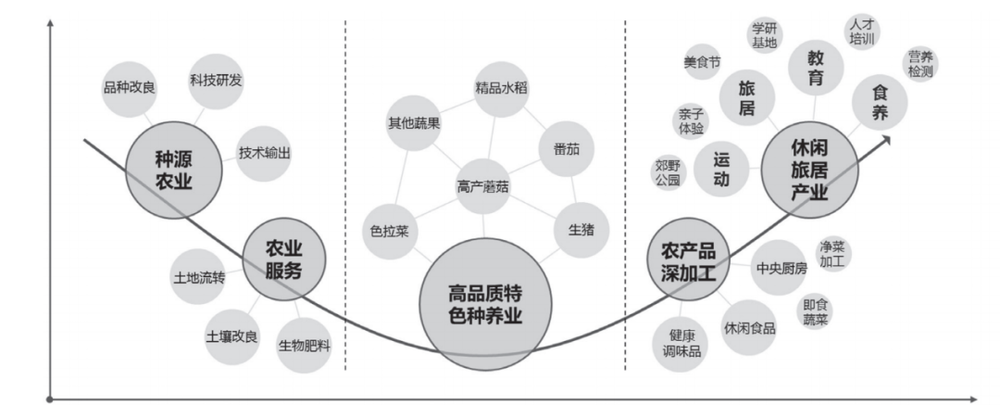

目前上海已提出,根据市民需求,生产更多高品质农产品,打造一批经得起市场检验、区域有影响力的农产品品牌。

而在政策配套上就要求上海进一步优化发展多种类型的农业经营主体,特别是培育和支持一批有技术、懂农业的现代农民,发展和扶持一批能够承载市民旅游、观光采摘的都市型农庄。

其次是乡愁经济。

目前上海郊区旅游服务业升级,形成大都市郊区乡愁经济的集聚效应。

在城市化时代,乡愁是市民的一种重要需求,暂时离开拥挤喧嚣的城市,进入宁静自然的乡野,已经成为市民的生活乐趣。乡愁经济可以在有厚重文化资源和独特自然资源的郊区乡村来推动。

随着上海郊区乡村工业的衰退,上海郊区的乡村发展动力主要来自都市现代农业、乡村旅游业。从实践经验上看,上海正在密集制定政策发展郊区乡村的旅游产业、民宿经济、现代农业,一些地方也已展露出新的振兴气象。

在嘉定区,外冈项目设计了“观禾计划”系列活动,吸引公众参与体验农耕文化,促进农业产业延伸,并为高校、科研院所对接乡村中小学开展科普教育活动搭建通道。

在松江区,新浜项目拆旧过程产生大量的废弃桌椅家具、竹制容器、农用工具,为留下美好乡村的印记,当地以田野为背景,用旧门板、水缸作画布,搭建一个开放平台,把当代艺术从画廊转移到乡村田野,探索出文化艺术产业、特色旅游和历史保护等多种功能于一体的新型乡村发展模式。

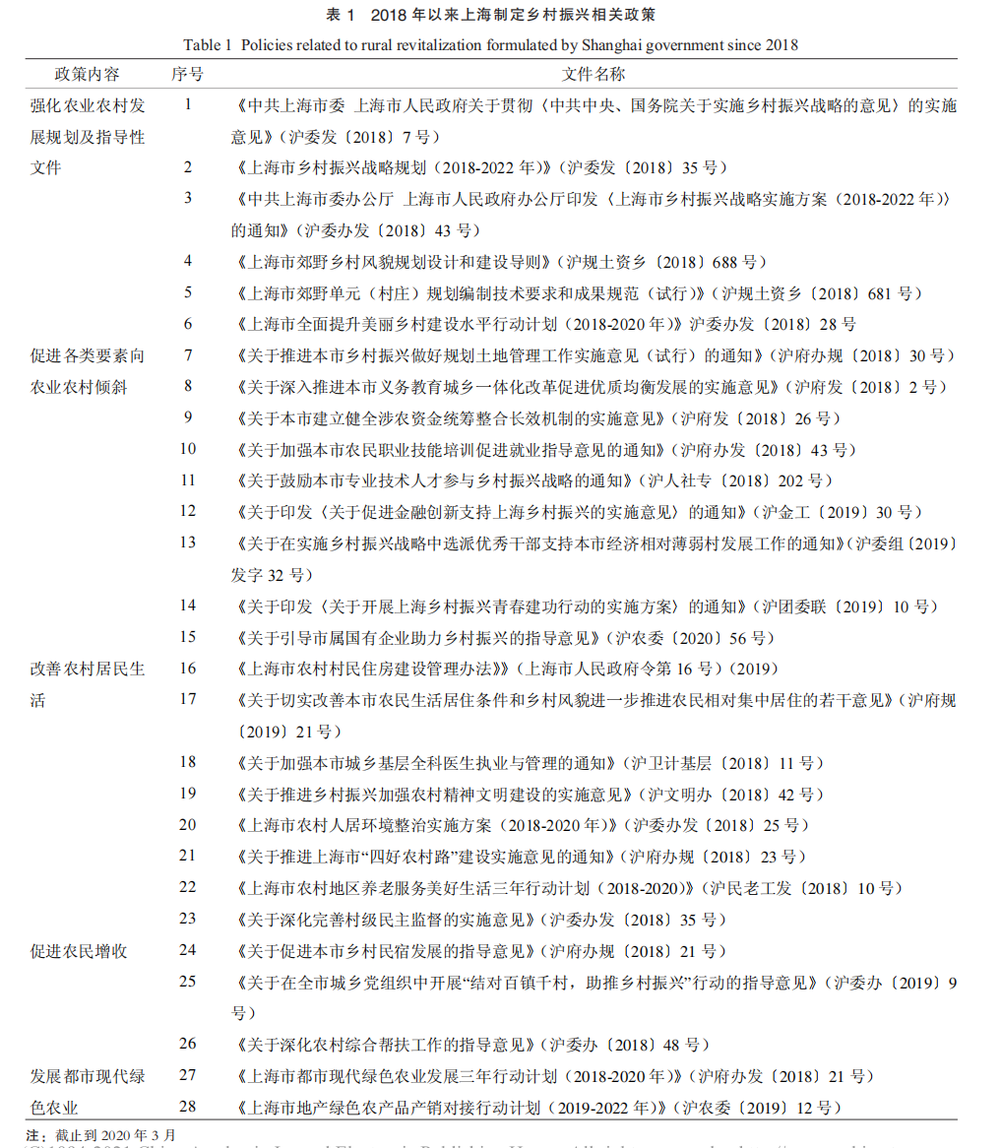

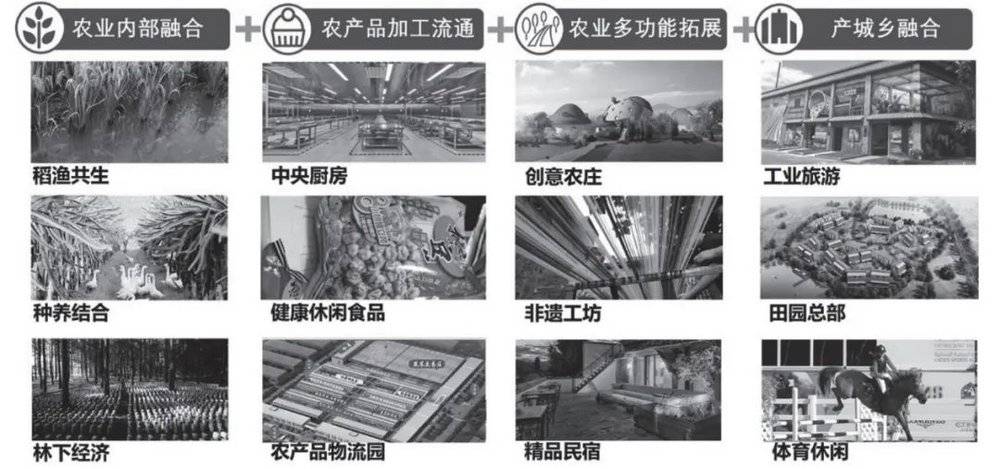

自2018 年以来,上海制定的各类乡村振兴政策支撑体系通过产业与乡村的相互渗透,通过促进乡村民宿发展、结对百镇千村、深化农村综合帮扶工作促进农民增收,以推动绿色农业发展、推进农产品产销对接促进上海都市现代绿色农业发展,进而促进产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕,有效构建了城乡统筹、现代农业与乡村治理一体化的新格局,进一步促进了上海的乡村振兴。

上海市为了促进乡村产业的发展,大力发展休闲农业、创意农业、农业康养产业以及农旅综合体,引导农业新业态,推动信息技术在乡村振兴各领域各链条方面的应用,促进农业产业链价值链、利益链的延伸,推动一二三产业融合发展,取得了明显成效。

如闵行区革新村在推进乡村振兴过程中注重打造文化旅游、时尚消费、都市农业、古镇民居等古镇功能体系,通过引入社会资本运营闲置民房,打造文创、民宿、休闲与养老为一体的创意空间,促进乡村产业的延伸与提升。

2018年以来上海制定乡村振兴相关政策

总体来看,上海农户对乡村振兴的工作成效持肯定态度, 并且随着乡村振兴工作的推进,农民的满意度逐年提升。

2019年~2020年上海市乡村振兴战略满意度评测指标分解及对比

三、现代化都市村与田园镇:郊区的突围

上海是我国国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心,被赋予了重要的国际性城市功能。

截至2020年6月,上海共有16个区,所辖107个街道、106个镇、2个乡。2020年全年,全市农作物播种面积25.78万公顷。市郊各区的乡镇还在,农村务农的农民还有,乡村振兴仍然是上海现代化建设进程中的重要一环。

早在2018年1月4日,上海市委书记李强主持市委常委会会议,传达学习贯彻中央农村工作会议精神,指出要“结合上海实际抓紧抓好乡村振兴战略”。

会议强调:

“城乡一体化不是城乡一样化,下决心研究提炼展现好上海农村的建筑和文化特色,在发展特色产业下功夫。”

对标 《上海市城市总体规划(2017年~2035年)》的目标,“基本建成卓越的全球城市”,如何通过城乡关系的重塑来发展卓越全球城市的乡村特色产业?

《规划》指出:

“上海乡村具有城郊融合型特点,在形态上要保留乡村风貌”;

“在发展方向上要强化服务城市发展、承接城市功能外,凸显乡村地区的经济价值、生态价值和美学价值”。

对此,杨贵庆在《上海农村经济》中撰文提出“都村”的新概念。

它来源于“大都市乡村”的村庄,但又不同于一般的大都市乡村区域的村庄。它是对融入、植入或重构具有新的特定城市产业经济功能的大都市村庄类型的统称。其对应的英文创造一个新的名词 “Metropollage”, 是“Metropolis”(大都市)和“Village”(村庄)的联合。

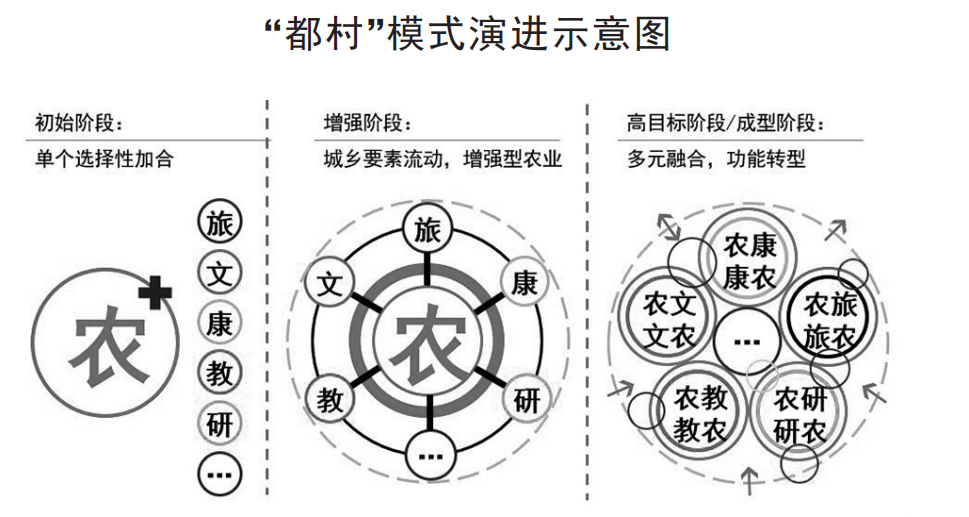

建立这个新概念,是对于像上海这样国际化大都市乡村地区、与都市功能紧密相关的特色村庄的概念和发展模式创新,并为今后这一创新模式的理论研究和实践探索提供基础,为在国际上关于大都市乡村领域的研究争取中国话语、提供中国经验。“都村”模式演进经过以下三个阶段:

第一阶段:初始阶段。

这一阶段的特征主要是大都市乡村同大都市外溢功能的单个要素进行选择性加合,特别是旅游、文创、康养、教育、研发等,简称为“农+”,传统农业开始转型,乡村产业开始多元。

这一阶段基本上是市场推动的,各类社会资本自发寻求利益增长的项目和环境,“都村”的雏形显现。

第二阶段:增强阶段。

其主要特征是大都市要素规模化向乡村流动,通过空间规划和基础设施支撑,形成大都市乡村的增强型农业 (不局限于单一种植业),传统农业快速转型为基于现代科学技术的高附加值乡村产业。

这一阶段的经营主体是建立在多元合作基础上,特色产业和空间布局以自上而下的统筹规划安排为支撑,“都村”快速成长。

第三阶段:成型阶段。

这是“都村”发展的高目标阶段。其主要特征是大都市要素和乡村产业紧密结合、融为一体,形成各具特色的、扎实稳固的现代化乡村产业。彼时,传统农业已经完成质的转型,实现了多元融合、功能转型,形成特色鲜明的、与大都市功能紧密关联的“都村”。

这一阶段的经营主体建立在自上而下政府主导规划安排和自下而上市场主体竞争发展相结合的基础上,“都村”成为大都市区域城乡融合发展的创新模式。

“都村”模式演进示意图

“都村”的类型包括但不限于农旅型都村、农文型都村、农康型都村、农养型都村、农教型都村等多元形式。其中一个或若干个功能类型为主导 (或主体),原有的村庄转型为机构所在的村,例如金融村、研发村、康养村等。

可以设想,某些全球五百强企业在上海的总部或分支机构,不仅可以选址在大都市中心区的五星级写字楼内,也可以通过收储转化一个村庄进行整村有机更新,形成别具特色的、设在乡村的“总部村”。

某些高端科研机构也可以通过整村改造形成“科技村”,研发人员在工作之余推开窗户看到的不再是高楼林立的都市景象,而是春光明媚的田园风光。

具备这些特色功能的“都村”虽然村庄空间环境还是原来的基本格局(“旧瓶”),但是其经济结构、社会结构等功能已经发生质变(“新酒”)。

成型的“都村”,在大都市乡村地区成为一种城乡深度融合发展的“微引擎”。

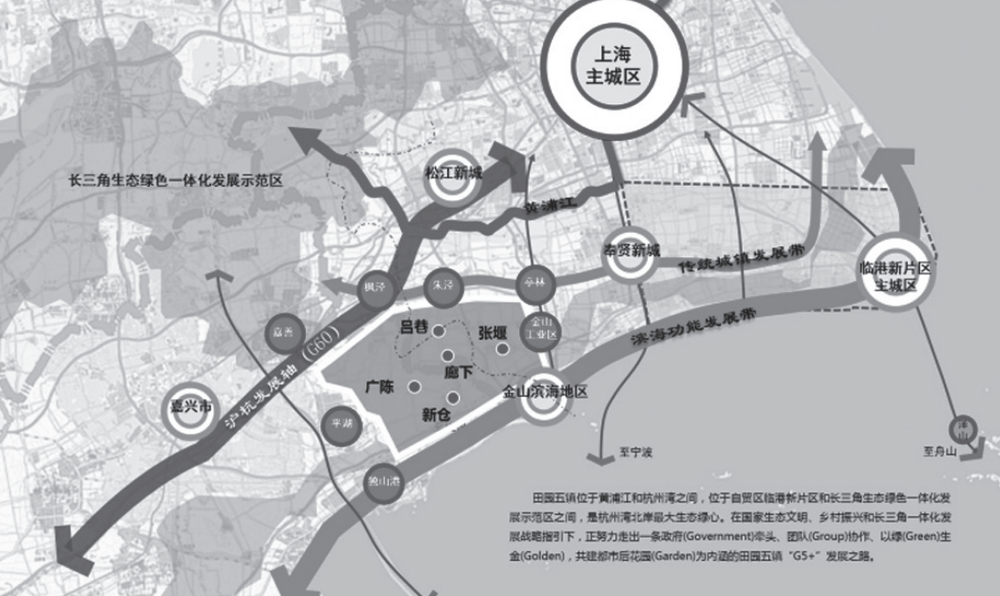

长三角“田园五镇”乡村振兴先行区(以下简称“田园五镇”)是由沪浙毗邻区域5个地缘相近又各具特色的小城镇组成的乡村振兴发展联盟。

所在区域位于虹桥国际开放枢纽南向拓展带,北倚G60科创走廊和长三角生态绿色一体化示范区,南向沿湾滨海功能发展带,是杭州湾北岸最大田园绿心。

2019年,五镇共同签署《长三角“田园五镇”乡村振兴先行区五镇联盟共建协议》。其建设已被列入《上海市贯彻落实长江三角洲区域一体化发展规划纲要实施方案》,并成为乡村振兴板块唯一重点工作。

“田园五镇”区位图一,图源文献[3]

“田园五镇”区位图二,图源文献[3]

依据《长三角“田园五镇”乡村振兴先行区协同规划》(2020年发布),“田园五镇”将在国家生态文明、乡村振兴和长三角一体化发展战略指引下,走出一条党建引领、共治善治(Governance)、团队(Group)协作、以绿(Green)生金(Gold),共建都市后花园(Garden)为内涵的“G5+”跨界协同发展之路。

图源《长三角“田园五镇”乡村振兴先行区协同规划纲要》

依据《协同规划》,“田园五镇”将主动融入科创走廊建设,共同搭建农业科技创新平台。

围绕智慧农业、生物种源、食品科技、生态循环4大重点技术领域,赋能乡村产业高效发展。

五镇已启动国际科技农业合作示范区、“长三角乡村振兴协同发展研究中心”等载体建设,联合沪浙两地农科院等研发机构,以及以色列、荷兰、比利时等国际种业公司,大力投入节水抗旱水稻、食用菌工厂化生产、3D智能植物工厂、无人植物工厂等研发和应用推广,形成了科技创新驱动乡村振兴的先发优势。

并联合成立了“乡村振兴农创学院”“新仓1955创新学院”“荷兰羊角村学院”“桃子学院”“蘑菇学院”等创新载体,通过人才培训、创新人才机制、农创大赛等形式,支持农业技术创新和青年农创人才。

以“蘑菇小镇”为例,它与上海市农科院合作建立食用菌学研基地,引入龙头企业实施工厂化栽培,预计每年可向平湖输出标准化菌种100万平方米,带动菇农创收超过1亿元。

四、结语

在博鳌亚洲论坛2016年年会上,中国住房和城乡建设部前副部长仇保兴曾说:

非洲当年和拉美一样,城镇化高潮期间,农民卖掉土地的钱仅供他们全家迁移到城市里一趟的路费和安置费,从此就不能往返了。所以它的城镇化是单向城镇化。农民把土地一卖掉,就举家迁到城市里,有工作的时候打打工,没工作的时候生活就没有着落了,所以形成了贫民窟。

这些国家都有50%~70%的城市居民住在贫民窟里。

联合国人类住区规划署 2005 年出了一个年度报告,推算100年都解决不了贫民窟问题。这是我们一定要避免的。

我们中国的错误是用城市的办法来消灭村庄、合并村庄,巴不得把村庄都改造成城市社区,把村庄统统消灭掉,然后并成几个镇,这就是“新农村”。

这个错误虽然后果没有贫民窟那么严重,但是它是对农业、农村、农民的摧残,对原有社会资本的摧残,是与多元化的有计划地走适应中国乡土文化和地理特征、资源特征、资源禀赋的中国特色农业现代化道路完全背离的。

上海市委书记李强曾说,老百姓不富起来,讲振兴就是空话,相关政策设计要把“富民是乡村振兴的最终落脚点”落到实处。

然而在大都市上海紧密型城乡关系下,富民似乎已经很难寄托于乡土工业化进程,而只能通过都市对郊区乡村的输血式扶持,以及郊区乡村对都市的配套式发展,来实现部分目标。

未来的乡村能否真正成为上海大都市的有机部分,而不仅是附庸,值得我们共同期待。

当然,这些都是在我们能够出去的前提下。

参考文献

[1] 杨贵庆. “都村”:创新上海大都市乡村振兴模式刍议[J]. 上海农村经济,2021,(12):8-10.

[2] 查建国,陈炼. 上海:国际大都市视域下的乡村振兴[N]. 中国社会科学报,2021-11-12(004).

[3] 张莉侠,刘增金,俞美莲. 上海乡村振兴政策梳理及推进对策[J]. 农业展望,2021,17(08):29-34.

[4] 陆巍. 乡村产业的内涵解析与大都市圈乡村产业的发展路径初探——以长三角“田园五镇”乡村振兴先行区为例[J]. 上海城市管理,2021,30(04):39-47.

[5] 叶敏,张海晨. 紧密型城乡关系与大都市郊区的乡村振兴形态——对上海城乡关系与乡村振兴经验的解读与思考[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2019,19(05):33-40+155.

[6] 徐全勇,彭辉,彭再德. 上海郊区乡村——城市转型与协调发展[J]. 上海经济研究,1997,(04):55-59+54.

本文来自微信公众号:乡村笔记BTC(ID:xiangcunbiji),作者:每日一根胡萝卜