扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:黄丹 香港大学社会学系博士研究生,原文标题:《竞速游戏:从时间规训到时间管控》,头图来自:视觉中国

一、导言

“社会变化越来越快,竞争越来越激烈,时间越来越紧张。”就职于一家大型互联网企业的陈曼曼在访谈中这样感叹。这大概是当下互联网行业从业者的一种普遍感受。较高的薪资水平、优越的工作环境和宽松的管理方式,一直是互联网“大厂”吸引青年人的重要因素。但近年来频繁爆出的“996”、猝死和35岁被迫辞退等新闻,使互联网“大厂”员工的真实工作境况呈现于公众眼前,引发了不少讨论。

在访谈中,这些“大厂”青年向笔者透露,一方面,他们仿佛被拖入了一种“内卷”的游戏之中,忙不停歇地与同侪竞争,唯恐被不断加速的社会抛弃;另一方面,也对这种游戏心生厌倦,从而萌生了“我不玩了”、回归慢节奏的“躺平”的想法。可以说,面对快速变化的社会和日趋激烈的竞争,他们的感受和其他社会青年是一样的,让时间加速的“内卷”与让时间减速的“躺平”已经成了两种基本的生活态度(在网络语境中,内卷被普遍用来指代一种同侪之间的非理性的、盲目的竞争状态。实际上也颇有青年对内卷乐此不疲,“卷起来”成了他们一种自我激励的口号。“躺平”则是一种与“内卷”看似对立的生活态度。选择“躺平”的青年,游离在升职加薪的主流规范之外,以消极的态度来应对社会环境的各种要求)[1]。

在对互联网从业者的访谈中,笔者还发现了一些令人困惑的现象。首先,虽然两种生活态度看似对立,却不妨碍它们同时出现在一个人身上。孙飞虎告诉笔者,“我有时候卷不动了,就会躺平一阵,完了继续卷”。可见,在他那里,“躺平”只是“内卷”的一种手段、一种调适。罗萨认为,现代社会种种回归慢节奏的减速现象,不过是为了更快地加速[2]。其次,他们对“内卷”乐此不疲,起码并不十分排斥。王希在与笔者的访谈中,承认自己经常用“卷起来”的口号激励自己,并且在不断地“内卷”中获得了充实感和意义感。因此,互联网“大厂”员工们的“躺平”似乎只是为“内卷”积蓄力量,并且会自主和自愿地进入“内卷”的竞争之中。

然而,厌恶工作而喜欢游戏似乎是人之常情。根据盖洛普2017年出版的《全球职场环境报告》,仅有10%的人热情地投入工作之中,而71%的人在应付工作,甚至有19%的人在消极怠工[3]。与此相对,人们似乎越来越沉迷于游戏而不能自拔,全世界每年花费在游戏上的时间在逐年增长。这种情况在新生代身上尤为典型。相比于父辈,新生代就业者更加不愿忍受艰苦和单调的工作环境,更加抗拒职场中科层化的权威管理,而更愿意在游戏中消磨空闲时间,更喜欢游戏社区中的平等和团结的人际氛围。新生代的这些特征无疑已对传统工作的劳动和管理模式提出挑战。

正是为了应对这种挑战,国内很多互联网大企业开始积极地引入“游戏化管理”理念。既然游戏比工作更加吸引人,那么如果把工作从一种强制变成一场游戏,是否会让员工沉迷工作不能自拔呢?游戏化管理的原则是把角色、目标、竞赛、积分、奖励等游戏元素融入到组织设计、薪酬晋级、岗位晋升、绩效管理、业绩奖励、办公设施、信息管理等管理过程中[4]。这些管理手段的主要目标在于激发员工的“主体性”,包括提升工作主动性、加速能力成长、激发创新能力等[5],以最终提升工作效率和企业竞争力。游戏化管理试图塑造这样一种员工:没有任何命令去强制他工作,但他却把工作当成了游戏并积极投身其中。

是否正是因为游戏化管理让互联网“大厂”员工开始把工作当作一场游戏而认真对待,并自主和自愿地进入“内卷”的竞争之中?他们的共同感受是:工作节奏越来越快,仿佛“时间加速了”。于是,为了避免在各种游戏情境中败下阵来,他们不得不随之让自己进入一种赶超他人的游戏之中。他们并没有因为工作游戏化而感到悠闲放松,反而感到高度紧张。那么,重新赋予工作趣味的游戏化,却让个体更深刻地感到“时间被加速”的体验是如何产生的?互联网企业的工作游戏化与时间加速之间,是否存在着一种隐秘的关联?

为了回答这些问题,本文聚焦于互联网大企业员工的时间管理实践,通过厘清自我时间管理与游戏化工作之间的关系,尝试揭示后福特制下的时间控制机制。本文的分析基于笔者2020年至2022年间对21位中国互联网大企业从业人员的长期观察和深度访谈,受访者包括11名男性与10名女性,年龄在22~35岁。这些互联网从业人员主要来自北京、上海、广州和深圳,其中有一部分在2021年已经从互联网企业离职(本文所涉及的企业与人名均为匿名)。通过对这一群体的调查,本文试图以“竞速游戏”这一概念来理论化后福特制下的时间控制机制。

二、时间控制机制的变化

工作中的一切行为和事件都在时间中展开。因此,时间不仅是工作和组织研究中一个重要的理论视角[6],也是一个关键的实践领域,劳资双方围绕工作时间长度而展开的控制与反抗,构成了劳资斗争的主线。马克思在《资本论》第八章“工作日”中引证了大量资料,描述了19世纪中期劳资双方为“规定工作日界限”而斗争的波澜壮阔的历史[7]。时间之所以成为一个斗争场域,是因为一切资本积累总是建立在对工人的剩余劳动时间的占有上。而伴随着生产力的发展和劳资关系的变化,资本对劳动时间的控制也随之发生了转变,新的时间控制形式正在浮现。

李胜蓝和江立华认为,这种转变过程可以划分为三个阶段:劳资双方分别针对劳动时间的量、劳动时间的质和劳动时间的灵活性而展开斗争[8]。原理认为,在从工业社会到信息社会的转变中,以生产效率为导向的钟表时间正在让位于以反应速度为导向的“当下时间”[9]。

这些研究都注意到,在弹性工作制下,工人似乎获得了对劳动时间的支配权,但他们都无可奈何地卷入到一种比拼速度的游戏之中。然而,时间控制形式的转变是如何发生的?新的时间控制的实现机制是什么?马克思和自治主义者关于劳资关系的三个阶段的划分,可以为这些问题的解答提供一个理论框架。

1. 时间控制:从形式吸纳到实质吸纳

基于资本对劳动的不同控制形式,马克思划分了两种劳资关系:资本对劳动的形式吸纳和资本对劳动的实质吸纳。在形式吸纳阶段,劳动者脱离了一切封建宗法制度的束缚,成为在市场上自由买卖的劳动力,而被吸纳到资本积累过程之中。相比于封建制小生产阶段,此时的劳动过程尚未发生变化。资本积累主要采取绝对剩余价值抽取的形式,表现为尽可能延长劳动时间。但到了实质吸纳阶段,随着机器与大工业的发展,劳动过程发生了深刻变化,资本积累开始以抽取相对剩余价值为主,表现为尽可能地提高单位劳动时间的产出效率[10]。

从形式吸纳到实质吸纳的转变,伴随着资本对劳动时间控制的机制变化。由于形式吸纳以绝对剩余价值的抽取为主,资本对劳动时间的控制表现为控制劳动时间的量,比如“盗窃”工人的休息时间、采取日工夜工换班制度等,资本“像狼一般地贪求剩余劳动,不仅突破了工作日的道德极限,而且突破了工作日的纯粹身体的极限”[11]。对于资本而言,时间就是金钱,对利润的苛求驱动了对时间的计算。

汤普森指出,资本主义出现前后的劳动具有不同的时间结构,前资本主义的劳动时间依循自然节奏、与休闲时间不区分并且节奏缓慢[12],但进入资本主义之后,对劳动时间的准确记录就逐步流行起来,时间计量几乎成了劳动剥削工具。工厂监察员填写每日工作时间记录卡,扣除吃饭、休息和娱乐等必要时间,记下工作进行的时间[13]。显然,对工作时间量的精确计算是形式吸纳阶段时间控制的主要表现。

在实质吸纳阶段,资本从控制劳动时间的量转向了控制劳动时间的质。由于延长劳动时间的量总是会触碰到道德和生理的极限,劳资双方的斗争最终促成了工作日长度的确定。在绝对劳动时间一定的情况下,为了抽取更多剩余价值,资本就转而缩短必要劳动时间,从而间接地延长剩余劳动时间。缩短必要劳动时间就需要提高劳动生产率,这既依赖于机器的应用,又依赖于劳动过程的重组。

从泰勒以来的人力资源管理传统,一直将时间利用的效率视为问题的中心。泰勒同时反对管理者对工人的极端压迫和放任自流,主张通过精确的动作和时间研究,提前为工人制订好任务计划,包括做什么、怎么做,以及任务的时间期限[14]。泰勒实际上是把对工人的管理转化为对任务的管理,在他那里,不再通过惩罚来让工人出工出力,而是通过事先的科学计算来规划工人的动作和时间。他把工人的时间分解为可管理的时间单位,并对每个时间单位规定了相应的操作指令,告诉他们能做什么、不能做什么。泰勒制表明,对劳动时间的量的管理已经不再是重点,重要的是重新转化和塑造劳动时间的质。

2. 从时间的规训(discipline)到时间的管控(control)

自1960年代开始,劳动过程再一次发生了深刻变化。韦尔切洛在马克思研究的基础上,区分了资本主义的三个阶段:形式吸纳、实质吸纳和认知资本主义[15]。与此同时,奈格里也从德勒兹那里引入了一对概念,即规训社会和控制社会,用以刻画从福特制到后福特制的转变。福柯所描述的规训社会包含了监狱、工厂、医院和学校等一系列秩序,它们的功能是基于各种惩戒性的权力来接纳“正常人”,排斥“不正常的人”,告诉人们应该做什么、不应该做什么,以产生和维系各种理性的行为规范、习俗和秩序[16]。德勒兹指出,我们正在从规训社会向控制社会转变[17]。奈格里和哈特进一步阐明了控制社会的内涵。

在他们看来,控制社会意味着规训手段的普遍化,原本被限定于规训机构之内的规范化权力,越来越扩展到整个社会领域,越来越内化于主体的心智之内[18]。值得注意的是,奈格里和哈特用形式吸纳和实质吸纳来分别概括福特制和后福特制条件下的劳资关系,但这与马克思对两个概念的用法不符[19]。因此,本文更倾向于用韦尔切洛的认知资本主义来概括劳资关系的最新变化,并把它作为一个可以和后福特制条件下的管控社会互换的概念。

从规训社会到控制社会的转变,意味着对时间的控制也发生了相应的变化。无论是对时间的量还是对时间的质的管理,本质上都属于对劳动时间的规训。正如汤普森指出的,资本主义“靠使用所有这些方法—劳动分工、劳动监管、罚款、铃和时钟、金钱刺激、说教和正规学校教育、压制定期集市和娱乐,新的劳动习惯—形成了一种新的时间纪律”[20]。罗萨也指出,在工厂、医院、监狱和学校等主要的规训机构里,严格的时间纪律一直是主要的规训工具。

所谓“准时”的命令,就是将抽象、刻板的时间模式写入到身体的行为惯习之中,从而让身体的每一个动作都满足效率的要求[21]。这种严格的时间纪律以时间的三种分离为前提。第一种分离是工作时间与自然时间的分离,以往的工作都遵循着自然的节奏,但规训社会的时间是以均质的钟表时间为准绳的。第二种分离是工作时间与休闲时间的分离。第三种分离是工作时间与工作对象的分离,即工作时间是根据抽象的钟表时间而定的,而不是根据工作或事件的时间而定的[22]。

与此同时,罗萨也认识到,当代的时间管理已经发生了新的变化:弹性工作制、远程工作制等新的工作形态让规训社会的后两种分离逐渐消逝。首先,工作时间与休闲时间的区分越来越失去意义,二者之间已经没有清晰的界限;其次,工作定额也不再根据钟表时间的长度来核定,而是根据工作内容或对象本身来规定[23]。两种分离的消逝昭示了时间控制机制的新变化,也即从对劳动时间的规训转向了对劳动时间的管控。时间控制形式的变化也意味着控制的对象发生了相应变化。无论是工作时间与休闲时间的重新融合,还是工作时间与对象的重新结合,不仅意味着工作时间的质发生了新的变化,而且也意味着工作时间的量同时发生了某种形式的延长。新的时间控制机制面向的不再仅仅是时间的质或量,而是同时面向了质与量。

因此,本文将引入黑格尔的术语尺度或度(measure)来刻画时间控制所面向的新对象。在黑格尔那里,尺度就是质与量的统一,是包含了质的量,也是包含了量的质。一切事物都在特定的尺度上存在,超出这种尺度事物就将化为它物[24]。从某种意义上,尺度可以理解为事物的规则。本文也将在这个意义上将时间的度理解为时间的质与量的统一,它是时间的尺度,是对时间使用的一种规范性要求。

对劳动时间的度的控制,意味着重新界定劳动时间的尺度或规范,它不再仅仅满足于去控制时间的量或质,而是提出一种律令:主动地去适应某种特定的时间节奏。然而,这种对时间的度的控制是如何成为可能的?它的运作机制是什么?为什么管理者不再纠结于员工的出勤打卡,不再告诉员工每一个时间单位应该做什么,相反,还赋予他们弹性的、灵活的工作时间管理权限,但最后却让他们主动地、超额地完成了计划的工作量?

3. 工作游戏化与自我剥削

如前所述,规训社会的劳动是强制性的,而管控社会的劳动却赋予了劳动者充分的自主性。那么,劳动者何以能自主、自愿地为资本创造价值呢?“游戏化管理”解决了这个悖论:既然游戏比工作更加吸引人,那么如果把工作从一种强制变成一场游戏,是否会让我们沉迷工作不能自拔呢?游戏化可以理解为一种将非游戏活动与游戏活动结合起来的尝试。它将游戏设计中的相关元素应用到非游戏的语境中[25],从而让非游戏活动的参与者能够获得游戏中所特有的积极体验,让他们在技能、创造力、动机、乐趣和参与度等方面获得提升[26][27]。游戏化的理念萌生于设计、销售和教育等领域,近些年来开始被应用于工作的组织和管理之中。工作的游戏化可以定义为这样一种尝试,即将包括分数、成就、等级、徽章、任务、排行榜、竞赛和角色表等游戏元素应用于工作语境以提升工作绩效[28][29]。

虽然作为一种管理手段的工作游戏化是由管理者强加的,但这并不意味着工人没有自主地参与和认同工作游戏化。实际上,工作场所中的游戏最初是由劳动者自发创造出来,用以对抗工作中的烦闷和单调[30]。当游戏是由员工自我管理的时候,员工会获得更加积极的乐趣体验,更大的自主性和创造力[31]。

这方面最著名的研究来自布若威。他发现,即便没有来自管理者的强制性命令,很多工人也会积极地投入到生产活动之中。布若威用“赶工游戏”来解释这种自我剥削现象。在他看来,现代工厂政体已经从专制政体发展为霸权政体,主导管理过程的不再是管理者对工人的强制,而是工人的“同意”。这种同意的制造正是基于一种“赶工游戏”,它通过计件工资的奖励方式来让工人参与到超额生产的游戏之中。这种游戏不仅给工人带来热情的回报,更重要的是它激发了工人对工作的热情和创造力,并让他们赋予工作新的意义,赢得来自工友的尊重。因此,“赶工游戏”让工人不再被迫从事生产,而是由内而外地认同这种管理体制[32]。布若威的“赶工游戏”很好地解释了员工何以会努力地自我剥削。

布若威发现的工厂政体从专制政体到霸权政体的转变,和前文所概述的从规训社会到管控社会的转变异曲同工。霸权政体和管控社会都意味着员工更为积极地参与到工作之中,而这种参与正是通过工作游戏化的机制来实现的。那么,聚焦到时间控制层面,游戏化又是如何发挥作用的呢?笔者发现,当下的时间控制实际上采取了一种游戏化的方式。本文将其概括为“竞速游戏”(racing game):在同一个组织内部的员工与员工之间,以及在员工与社会中的时间规范之间,普遍存在着一种比拼速度、你追我赶的游戏。竞速游戏让员工的所有的生命时间(包括工作时间和休闲时间)都卷入到一种相互竞速的游戏过程之中,对于卷入这个游戏中的人而言,他们有时充满干劲,有时萌生倦怠,但他们都不得不服从于一种隐性的时间规范。

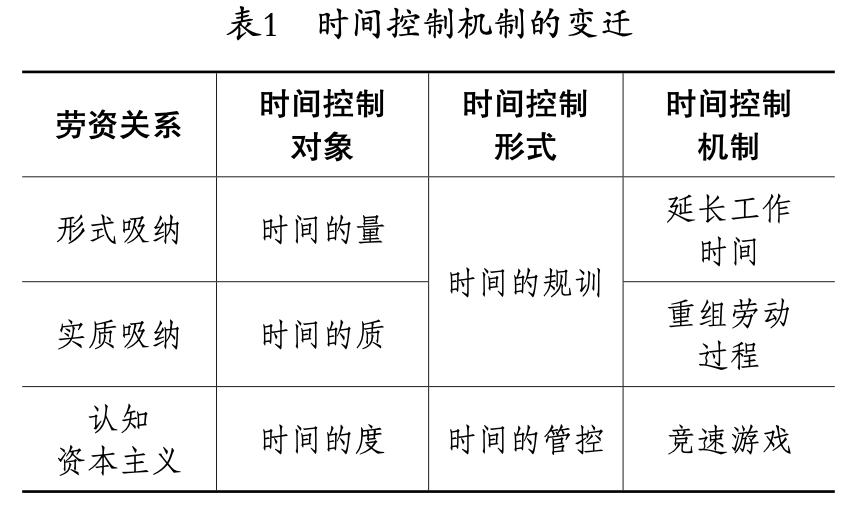

基于上述分析,时间控制的变化对应于劳资关系的变化(见表1)。劳资关系经历了从形式吸纳到实质吸纳,再到认知资本主义的变迁,而时间控制的对象也从时间的量转向了时间的质,最终面向了时间的度。对时间的量与质的管理本质上都是对时间的规训,其控制机制分别是延长工作时间和重组劳动过程,而对时间的度的控制则是一种德勒兹意义上的对时间的管控,其控制机制表现为“竞速游戏”。本文的研究目的就在于探索这种“竞速游戏”的具体运行机制。

三、竞速游戏:后福特制下的时间控制机制

“加速”已经成了现代社会的新常态。罗萨注意到,从莎士比亚以来的作家和思想家都在谈论着社会生活的加速,包括“科技加速、社会变迁加速和生活步调加速”[33]。韩炳哲则用“消散”来理解当代的时间危机,他认为生命加速的感受是由于现代时间的无序性、原子化的和碎片化的特征造成的[34]。与此同时,劳动过程也随着社会的发展和变革在不断发生变化,时间日益成了劳动过程中重要的斗争领域。因而,本文以时间作为切入角度,以“竞速游戏”概念来阐释后福特制下的时间控制机制,从而贡献于加速社会理论和劳动过程理论。本文将“竞速游戏”机制的运作分解为两个交叉并存却包含张力的过程:第一,个体时间追赶组织时间;第二,个体时间追赶社会时间。

1. 三种时间:个体时间、组织时间和社会时间

个体既生活于其所在的工作组织,也生活于其所在的社会环境。个体、组织与社会之间的时间节奏总是存在某种差异,组织和社会都会对个体提出某种时间使用的要求,而个体也总是会去适应或对抗组织与社会的时间规范。

因此,本文区分了三种不同的时间节奏:个人时间、组织时间和社会时间。个人时间是指个体自身的生命时间节奏,对它的管理包括对工作时间与休闲时间的边界调适,工作时间的量与质的管控;组织时间,即组织对工作任务和工作项目的时限要求;而社会时间则广泛地代指社会对个体和组织行动速度的各种规范性要求。社会时间在不同社会形态中具有不同的尺度,比如古代社会的时间遵循自然的节律,而现代社会的时间则受制于资本积累、权力关系和技术运转等因素,因此其体现为一种不断加速的时间节奏[35]。区分这三种时间,可以让我们清晰地辨认“竞速游戏”的参与主体与竞速对象。

本文认为,在“竞速游戏”中,作为游戏参与者的个体,需要既追赶组织时间,又追赶社会时间,从而在游戏中获胜。正如前文所提到的,认知资本主义中的时间控制,不完全是对时间的质或量的控制,而是对时间的度的控制。亦即在给定的时间内,通过自主控制与平衡,最大限度地保证个人时间的质与量,使其符合组织和社会的时间规范。

每个人的时间节奏不同,因而在追赶组织时间和社会时间时,有些人更为从容,有些人却手忙脚乱。赵嘉欣是个快节奏的人,她对目前的工作非常满意,因为她认为自己能够在工作中找到价值感。她告诉笔者,“我基本上有项目要做,就会全身心投入去做。因为把事情做好的成就感,真的让我比较兴奋”。把工作做好的成就感,就是游戏化管理的一部分。享受工作的赵嘉欣还告诉笔者,“平时工作中从来没有摸鱼,只要在工作,就每一分每一秒都在工作”。

而王清妍则截然不同,她是一个生活节奏较慢的人,业余时间喜欢看肥皂剧和朋友聚会聊天。作为一个互联网“大厂”的产品经理,她需要随时保持知识更新和专业进步,因而需要花费大量业余时间去自我提升,这让她逐渐丧失了日常娱乐。与此同时,身边的同事都在攒钱供房,准备结婚生子,赶上社会时间节奏。对此,单身的王清妍倍感压力、身心疲惫,她告诉笔者:“节奏太快了,受不了了,我现在只想躺平。”因此,2021年初,王清妍离开了互联网行业。可见,组织和社会的时间节奏和个体的时间节奏很难恰好吻合。个体时间节奏的快慢直接影响其对“竞速游戏”的适应。

另外,组织时间和社会时间的方向也未必一致,两者既有重合,也有矛盾。在一些情况下,当个体追赶组织时间时,同时也追赶了社会时间,两者是一致的。比如,个体在组织中快速地升职加薪时,这意味着个体顺利追赶上了组织时间,符合了社会对个体生命历程的规范性要求。在这种情况下,组织时间与社会时间之间的方向是一致的。

而在另一些情况下,两者也可能存在冲突。例如,为了在工作组织中尽快达到升职加薪的目标,个体会自我要求或被要求投入尽量多的时间到工作与生产中,而社会却要求个体投入足够的时间到家庭领域,完成养育后代等任务,在规定的时间内尽快实现社会再生产。生产与再生产的平衡,构成了个体在时间管理实践中面临的矛盾,平衡二者成为当代青年的集体烦恼。女性在生育上更大程度受制于生理年龄,这使她们在生产与再生产上的矛盾更加凸显,并导致了新的社会矛盾。

2. 个体时间追赶组织时间

互联网行业自面世以来,便以变革与创新为标签,因而这个行业本身具有高速运转的特征,身处其中的从业者不得不适应这种快节奏。大部分互联网大企业实行弹性工作制,没有严格的上下班时间界限,相对比较灵活,当日工作完成即可下班[36]。当然,这只是理想状态。曾为互联网行业产品经理的王清妍告诉笔者,“不存在提前下班,因为如果可以早下班,就说明你的工作不够饱和,就要给你加工作”。在北京一家互联网大企业工作的程序员林小强也告诉笔者,由于他的效率比较高,经常可以更早完成工作,但是同事都没有离开,他也无法离开,因为这会让领导觉得自己的工作不饱和。可见,工作时间看似灵活,没有给定的强制的工作时长,却有潜在的工作时长规范,保证员工的工作时间量。

不同于以流水线劳动为特征的福特制企业,后福特制条件下,基于项目的工作成了一种新的工作范式,而项目都有时间限制,个体必须在规定时间之前,将工作最大限度地完成到最好。工作完成的质量将会影响领导对自己的评估,从而最终影响个体的绩效和晋升机会。通常来说,个体会在给定时间内将工作完成到自己能力范围的极限。因此,完成一个项目的过程,就是与组织时间竞速的过程。

王清妍告诉笔者:“一个工作项目要不断加工到完美为止,且有时间限制,把人压榨到极限。”规定时间内完成指定任务是项目制的默认规范,项目的完成质量成了工作的核心。为了将项目做到完美,个体不得不最大限度地压缩时间,提升单位时间内的质量,很多时候甚至必须不断突破自己的生理限度和知识限度,去完成一个完美的项目。在这种情况下,“竞速游戏”不仅体现为增加时长,还意味着压缩时间,增加单位时间的强度。

根据笔者的调查,大部分互联网从业者都有与组织时间竞速的经验。出生于1993年的陈曼曼在2019年加入了中国互联网大企业之一的蓝虎科技,在一个设计部门承担内容运营的工作。其所在的部门负责企业2021年“五一”期间在广州国际会展中心的展会,此次展会规模上万人,而陈曼曼负责展会的团队人数却不到20人。她说:“项目很赶的话,一个人要干很多事情,杂七杂八的都得干。基本上从1月开始每个周末加班一天以上,有一段时间我每天加班到凌晨两三点。”为了保证准时且高质量完成工作,主动增加工作时长和工作量,是互联网从业者的常规操作。对于互联网从业者而言,与组织时间竞速已成为他们的日常规范。企业也以各种福利制度支持主动加班的员工,比如,许多互联网大企业为员工提供晚上9点或10点以后的打车报销福利。蓝虎科技也不例外,因此,“每天晚上10点到凌晨一两点才是蓝虎科技的堵车高峰期”。

向领导汇报工作是互联网大企业员工最重要的工作内容之一,因为这可以增加自身及其所在项目组的曝光率。当然,领导对报告的反馈,也是游戏化管理机制的重要环节。“竞速游戏”在互联网大企业员工的汇报工作经验中尤为凸显。汇报工作时的突出表现,能让领导对自己留下好印象,这对个体的职业生涯可能会有很大的助益。因此,对于大部分员工而言,为了完美地自我呈现,牺牲睡眠和非工作时间都变得无足轻重。汇报者只想最大化地加速自己的生命时间,让自己的汇报呈现出最佳效果,从而最大限度地得到领导的认同。王希在向笔者分享自己某次突然被上司要求第二天上午向大领导汇报一项工作的经验时谈道,“当晚加班一整夜,没有睡觉,精神亢奋,结果第二天汇报效果很好,那时候就真的感觉到满满的成就感”。

这种作为正反馈的认可也会促使他们进一步投入到“竞速游戏”中,验证了游戏化管理的设置逻辑。根据卡达多的概括,游戏化之所以可以提升绩效,主要源于两种作用机制:信息途径和情感途径。信息途径让员工获得更多可见、可比和即时的绩效信息,激励他们努力去减小实际绩效与期望绩效之间的差异。情感途径则是通过增加成就感和参与度来提升员工的任务享受[37]。在深受儒家文化影响的中国社会脉络下,被领导/长辈认可本身就构成社会成就感的一部分,遑论这个认可背后还允诺了潜在的升职加薪机会。在这种游戏激情的驱动下,个体欣然投入游戏。他们不仅与给定的时限竞速,还与同事竞速。“抢夺汇报权”已经成了陈曼曼在蓝虎科技的日常工作之一,她向笔者分享了自己的一次“成功”经验。

我们那时候要做一个大项目,要和蓝虎旗下的另一个子公司合作。当时他们派了一个设计组过来,我们这边也出一个设计组,我当时就被我们部门派去帮大项目做策划。然后我们两个设计组就有竞争......最后对于谁来汇报这个方案,就有一些争议,没有达成共识......然后我当时就用了一种非常不讲武德的方式,抢赢了。那个周末我自己在那里疯狂写PPT,疯狂加班......我做好PPT了,就临时通知另外那个组的人过来一起,然后我就拿着做好的PPT向大领导汇报。会后他们对方负责的一个小哥,就偷偷跟我说,他说,你下次要做PPT,要提前说一下,然后我当时面红耳赤你知道吗?

陈曼曼将自己的这次成功经验描述为一次“不讲武德”的经验,因为她在并未与同事达成汇报共识的情况下,独自“偷偷”准备好报告,并在同事毫无准备的情况下,抢夺到了汇报权。但是,从她的描述中,可以看出,她并不完全认同这样的“竞速游戏”,但为了让自己在企业中生存,她不得不自我剥削地投入到“竞速游戏”中。她提到:

我当时之所以动力这么足,一方面是因为拿下这个策划案的优先权对我当时的处境有很大帮助,另一方面是因为我自己的部门领导也支持我去这么做,因为当时听到公司有裁员的风声,他就希望自己的人干得猛一点。

超越个人原本的时间节奏,主动去适应和超越组织的时间节奏,让个体时间赶上组织时间,这是“竞速游戏”的基本游戏规则。然而,互联网“大厂”员工不仅仅是组织中的个体,同时也是其所在的社会中的一员,社会的加速发展使个体不仅仅必须参与到组织的竞速中,还不得不参与到社会的竞速中。

3. 个体时间追赶社会时间

后福特制时代的来临,使工作时间与休闲时间界限日渐模糊,个体生命时间越发被组织时间所占据[38]。笔者曾与一位在深圳工作了四五年的互联网从业者闲聊气温变化问题,谈到深圳近几年的夏天温度高得让人无法忍受时,他却突然陷入了思考,然后对笔者说:“我没感觉,我没感受过深圳的夏天,因为我每天早上一早就到公司了,晚上10点下班时,天也不热了。”可见,互联网从业者的生命时间已经逐渐与自然脱节,而全然投入到组织时间中。

尽管如此,作为社会中的一员,个体依然必须遵循社会关于个体生命历程的规范,包括在符合社会规范的时间内建立一定的物质基础、结婚和生育后代等。这些规范并不会随着工作时间对个体时间的日渐侵蚀而消失。社会时间与组织时间之间,时而重合、时而矛盾。除此之外,两者还存在相辅相成的关系。通常来说,那些成功赶上组织时间的个体,有更大机会能够在符合社会规范的时间内完成社会对个体的要求,比如买房、结婚、生子等。因为他们有更大的机会在组织中升职加薪,为赶超社会时间提供物质基础。而许多经验研究也表明,那些成功赶超社会时间的个体,在求职和工作中也更加被信任;相反,那些被视为大龄未婚女性的群体却经常遭遇职业歧视。组织时间和社会时间这种复杂的关系,使个体不得不两手抓,赶超组织时间和社会时间的同时,还要平衡两者之间的冲突。

一个同时成功赶超了组织时间和社会时间的人,通常会被视为人生赢家。1991年出生的赵嘉欣便是一个典型的“人生赢家”。她的朋友告诉笔者:“嘉欣是个超级学霸,也是个校花级的人物。大学就是国奖获得者,硕士去美国念的,现在在‘大厂’工作,还找了个很帅的老公,生了个可爱的孩子。”她身上有着一切令人艳羡的标签,高收入、名校光环、美貌和美满的家庭。赵嘉欣认为自己是一个非常有计划的人,她的人生是高度计划的。

我自己想要在哪个阶段达到一个什么样的状态,比如说我会拉着我老公一直想,我们家的三年规划五年规划是怎么样的......所以从我跟我老公研究生毕业之后,回国就业、结婚买房生小孩,然后再换工作......基本上都是按照计划来的,我属于计划性比较强的。

赵嘉欣是一个典型地将“个体的时间”安排得很极致的案例,甚至连接受访谈都是在她出差路上的交通时间空隙完成的,因为这样的时间管理能力,她顺利地跑赢了组织时间和社会时间,成为人们眼里的“人生赢家”。除了对婚育和事业极强的规划性,她的所有生命时间几乎都是被规划好的。从每天有序的工作安排,有计划地锻炼身体,到每周专门为亲密关系的经营留出固定时间。生命所涉及的一切,几乎都被她安排得井井有条。

作为“竞速游戏”的成功玩家,她很认同这样的游戏规则,因而也很乐于分享她的时间管理经验。她告诉笔者:时间都是被占满的,尤其是有了孩子之后,每一分每一秒都是满的......小朋友还在哺乳期的时候,那会儿我基本上有一年半的时间没有睡超过4个小时的整觉......但那时候身体的适应能力也很强,这可能跟长期坚持锻炼也有关系。

并非所有的互联网人都可以成为赵嘉欣,平衡不了组织时间和社会时间的矛盾,成为大多数互联网从业者的困境,对于女性而言,这种矛盾尤为突出。刚刚辞职离开互联网行业的姚晓明告诉笔者:在公司的时候非常明显感觉到不婚不育不是出自生活压力,而是这个工作强度不可能生养得了小孩。因为身边这样的例子比比皆是,那些稍微做得好一点的女人,他们生孩子都是三四十岁生的,反正,就35岁以后生娃。

大部分受访者提到,35岁被视为大部分职业的分水岭,35岁前取得的成就,很大程度决定能否在工作组织中站稳脚跟。因此,在35岁之前,个体不得不将大量的生命时间投入到工作中,以期在“竞速游戏”中胜出。这造成的后果便是无暇顾及婚恋、家庭,甚至身体,而这也是互联网从业者的普遍困境。35岁以后生育的女性,通常被称为高龄产妇,因为这个年龄无论是生理意义上,或是社会意义上,都已经超过了理想的生育年龄。

当然,社会时间与组织时间也有很大程度的重合。在高速发展的当代中国社会,个体被要求保持进步和成长,这实际上就是要求个体不能落后于社会发展的速度,换言之,个体时间必须赶上社会时间。

“成长与进步”的价值甚至被视为人的综合素质的一部分,从而内化为个体的内在自我规范,个体“以自我为企业”,主动保持进步[39]。“成长与进步”话语在访谈中频繁出现,比如,“跟自己比,让自己每一天比前一天的自己好”“保持成长和进步,不要被时代抛弃”“行业变化是很快的,所以一定要保持学习,拥抱变化才可以”。这样的话语也并非互联网行业特有,几乎整个社会都在拥抱这种话语,因为成长和进步才能保证自己在工作中不落人后,其背后的意涵实质上是让个体时间追赶上社会时间,从而保证个体在“竞速游戏”中胜出。追赶社会时间,已经渗透到生活的点点滴滴中。

从日常运动、科学饮食,到医学美容、社交旅行,均已成为个体追赶社会时间的一部分。因此,通过“竞速游戏”的机制,个体在工作中的加速实践进一步延展到生活中的点点滴滴,个体生命被“竞速游戏”充分裹挟了。

四、讨论与结论

本文以“竞速游戏”这一概念来重新理论化后福特制下的时间控制机制,该机制包含两个交叉并存的过程:第一,个体时间追赶组织时间;第二,个体时间追赶社会时间。只有同时把个人、组织和社会三个维度纳入考虑,才能够理解这个正在形成的时间控制机制。因为个体在生产组织中的持续竞速,不仅仅受制于组织规范,还受制于社会规范。而组织规范和社会规范之间的张力,最终只能通过进一步加速来实现平衡,最终的结果是更深地卷入了“竞速游戏”中。因此,这个以个体为参与者的“竞速游戏”机制,实际上牵涉了资本、权力关系和社会规范等结构性因素,这也是为何即使个体感到疲惫不堪,依然无法退出“竞速游戏”的原因。

当个体顺利追赶上组织时间时,会得到成就感、升职加薪等正反馈,这种反馈可以进一步激励他们参与到“竞速游戏”中。在组织的“竞速游戏”中胜出的人,同样也是社会意义上的“赢家”。这个人群在“事业”维度超越了社会时间,因而会得到来自社会的赞扬,而这种正反馈又会进一步强化他们对“竞速游戏”的认同。获得正反馈,是个体主动“竞造”的原因。

与此同时,组织中的个体也恐惧负反馈,为了避免负反馈,他们也会被动“竞造”。正如王清妍所说的:“互联网产业需要新的idea,不然就会被同事和领导说炒冷饭,因此需要不断学习新知识和进步,平时下班看肥皂剧都会焦虑。”对负反馈的恐惧促使王清妍将工作延展到生活中,下班时间也被迫“内卷”。“事业”仅仅是社会时间的衡量维度之一,个体要赶超社会时间,还必须兼顾事业以外的维度,这将会分去个体原本投入到工作中的时间,构成了组织时间和社会时间的矛盾。平衡这个矛盾,迫使个体进一步压缩和加速生命时间。

因此,为了玩转“竞速游戏”,追赶和平衡组织时间与社会时间,个体必须不断加强对生命时间的管控,保障身体和精神有足够的条件持续参与到游戏中。在组织和社会这个坐标系中,个体时间几乎被密不透风地包裹了。

可见,在参与“竞速游戏”的过程中,不论是否持续获得正反馈,一旦参与了游戏,持续加速是不可避免的,长此以往,疲惫则成了必然的结果。这也是何以近些年来“躺平”逐渐成为青年人的日常关键词的原因。游戏带来“内卷”动力,而长期竞速则使人向往“躺平”。“竞速”与“游戏”之间原本就有天然的张力,这一张力解释了为何旨在赋予工作更多乐趣的游戏化工作机制,最终却生产了更加疲惫的个体。这一张力也帮助我们理解,为何当代青年总是徘徊在“内卷”与“躺平”之间。

参考文献:

[1] 覃鑫渊,代玉启 .“内卷”“佛系”到“躺平”—从社会心态变迁看青年奋斗精神培育[J]. 中国青年研究,2022(2):5-13.

[2][21][22][23][35][德]哈尔特穆特·罗萨. 加速:现代社会中时间结构的改变[M]. 董璐,译 . 北京:北京大学出版社, 2015.

[3] Gallup Consulting. State of the Global Workplace[M]. New York:Gallup Press,2017.

[4] 兰兰,谈振华 . 悠唐让管理像“打游戏”一样[J]. 企业管理,2017(9):74-76.

[5] 耿天成,李朋波,梁晗. 内生与外生动机视角下新生代员工的游戏化管理—以罗辑思维公司为例[J]. 中国人力资源开发, 2017(6):108-115.

[6] Ancona D G,Goodman P S,Lawrence B S,et al. Time:A New Research Lens[J]. Academy of Management Review, 2001(26):645-663.

[7][11][德]马克思 . 资本论:第一卷[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译 . 北京:人民出版社,2004.

[8] 李胜蓝,江立华 . 新型劳动时间控制与虚假自由—外卖骑手的劳动过程研究[J]. 社会学研究,2020(6).

[9] 原理 . 网络时代的组织时间观转变[J]. 中国人民大学学报,2021(4).

[10] 马克思恩格斯全集:第 48 卷[M]. 北京:人民出版社,1985.

[12][13][20][英]E. P. 汤普森 . 共有的习惯:18 世纪英国的平民文化[M]. 沈汉,等,译 . 上海:上海人民出版社,2019.

[14][美]泰勒 . 科学管理原理[M]. 居励,等,译 . 成都:四川人民出版社,2017.

[15] Vercellone C. From Formal Subsumption to General Intellect:Elements for a Marxist Reading of the Thesis of Cognitive Capitalism[J]. Historical Materialism,2007,15(1):13-36.

[16][法]米歇尔·福柯 . 规训与惩罚:监狱的诞生[M]. 刘北成,等,译 . 北京:生活·读书·新知三联书店,2003.

[17] Deleuze G. Postscript on the Societies of Control[J]. October,the MIT Press,1992(59):3-7.

[18] Hardt M,Negri A. Empire[M]. Harvard University Press,2000.

[19] 夏永红,王行坤. 机器中的劳动与资本—马克思主义传统中的机器论[J]. 马克思主义与现实,2012(4):53-61.

[24] [德]黑格尔 . 小逻辑[M]. 贺麟,译 . 北京:商务印书馆,2011.

[25] Deterding S,Dixon D,Khaled R,et al. From Game Design Elements to Gamefulness:Defining Gamification[C]// Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference:Envisioning Future Media Environments. New York,NY,USA:Association for Computing Machinery,2011:9-15.

[26] Huotari K,Hamari J. Defining Gamification:A Service Marketing Perspective[C]//Proceeding of the 16th International Academic MindTrek Conference. New York,NY,USA:Association for Computing Machinery,2012:17-22.

[27] Hamari J. Gamification [G]//The Blackwell Encyclopedia of Sociology. John Wiley & Sons,Ltd.,2019:1-3.

[28][31][37]Cardador M T,Northcraft G B,Whicker J. A Theory of Work Gamification:Something Old,Something New,Something Borrowed,Something Cool ?[J]. Human Resource Management Review,2017,27(2):353-365.

[29] Dale S. Gamification:Making Work Fun,or Making Fun of Work ?[J]. Business Information Review,2014,31(2):82-90.

[30] Woodcock J,Johnson M R. Gamification:What It Is,and How to Fight It[J]. The Sociological Review,2018,66(3):542-558.

[32][美]迈克尔·布若威 . 制造同意:垄断资本主义劳动过程的变迁[M]. 李荣荣,译 . 北京:商务印书馆,2008.

[33][德]哈特穆特·罗萨. 新异化的诞生:社会加速批判理论大纲[M]. 郑作彧,译 . 上海:上海人民出版社,2018.

[34] [德]韩炳哲. 时间的味道[M]. 包向飞,徐基太,译 . 重庆:重庆大学出版社,2017.

[36] 夏冰青. 依码为梦:中国互联网从业者生产实践调查[M]. 上海:上海社会科学院出版社,2021.

[38][美]乔纳森·克拉里 . 24/7:晚期资本主义与睡眠的终结[M]. 许多,沈清,译 . 北京:中信出版社,2015.

[39] 严霞 . 以自我为企业—过度市场化与研发员工的自我经营[J]. 社会学研究,2020(6).

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:黄丹 香港大学社会学系博士研究生