扫码打开虎嗅APP

当代学界对于催眠有争议是件好事(比如有人认为催眠有助于被催眠者形成错误的记忆),不过,排除掉那些江湖郎中的伎俩,催眠疗法之所以受人诟病,也的确与人们对它的历史认知有关:很多人总觉得催眠和巫术、迷信有关。要摈除这些偏见并不容易,这需要我们不断有可以接受的更新研究成果出现,好在随着脑科学和神经科学的进步,我们已经初步了解到了催眠对于我们在很多领域的重要性。

本文作者和很多人一样,在接受催眠前,对于这种疗法持好奇又怀疑的态度,更为重要的是,作为一名从事科学健康报道的记者,她对于如何相对客观地来呈现和还原那段催眠的主观体验十分谨慎,同时也表达了对于催眠负面作用的一些隐忧,使得这篇文章的视角更为全面清晰。

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Martha Henriques,由译者Amanda基于创作共享协议(BY-NC)发布,校对:药师,题图来自:视觉中国,原文标题:《你相信催眠有奇效吗?》

当大卫·斯皮格尔(David Spiegel)得知下一个病人正在等他时,他不需要问房间号,因为沿着走廊走到中途就能听到她发出的喘息声。

进入病人的房间,他看到一个16岁的红发女孩直挺挺地坐在床上,指节发白,因哮喘发作喘不上来气。她的母亲在旁边哭泣。这是该女孩数月来第三次因哮喘住院。

1970年,斯皮格尔是一名在美国马萨诸塞州波士顿儿童医院进行儿科轮训的医学生。作为培训的一部分,他还参加了临床催眠课程。

这名年轻的哮喘患者的医疗团队成员已经试图通过注射肾上腺素来扩张她的气道。两次注射后,女孩的症状并没有得到缓解。斯皮格尔不知道还能做什么。他问女孩:“你想学习呼吸吗?”

女孩点了点头,于是斯皮格尔催眠了他的第一个病人。一旦女孩进入了催眠所特有的恍惚状态,斯皮格尔就准备进行暗示——催眠治疗的“活性成分”,通常是一段会引起无意识反应且措辞谨慎的陈述。但当女孩平静而专注地坐在床上时,斯皮格尔想知道他应该给出什么暗示。他们的催眠课还没有讲到哮喘。

斯皮格尔回忆这个案例时告诉我:“所以我自己临时想了一些。我说,‘你每次呼吸都会更深一点,更容易一点。’”

即兴催眠发挥了作用。不到五分钟,病人的喘息停止了,她躺回床上,呼吸舒适而平稳。她母亲也不再哭了。

大卫·斯皮格尔认为,催眠可以成为一种有效且廉价的医疗方式。© Peter DaSilva

这对医生和病人来说,都是一次有着重大影响的经历。女孩长大后成为了呼吸治疗师,而斯皮格尔则开始了临床催眠的职业生涯。在接下来的50年里,他会继续在斯坦福大学创建综合医学中心,据其估计,已有7000多名病患曾被他催眠。

乍一看,催眠似乎是那些无用的心理现象之一。但它之所以如此有趣,是因为它经常发挥作用。对许多人来说,进入催眠状态,集中注意力,倾听暗示,就足以使暗示成为现实。

当一个被催眠的人听到催眠师说他们的手臂将开始自主移动时,手臂的确会“乖乖听话”。当他们听到自己交错的手指将无法分开时,手指就像用胶水粘在一起。当他们听到无法认出镜子里的自己时,他们会看到一个似曾相识的陌生人透过玻璃模仿其动作。[1]

如果催眠能够暗示慢性疼痛会减弱,或者焦虑会逐渐消失,催眠就会成为一种有价值的治疗工具。越来越多的证据表明,催眠对许多经历疼痛、焦虑、创伤后应激障碍、紧张的分娩和生产、肠易激综合征和其他疾病的人是有效的。对于其中一些情况,催眠在成本、疗效和副作用方面优于标准疗法。[2][3][4][5][6]

但是,尽管对催眠的治疗价值进行了数十年的研究,对其在大脑中的机制也有了越来越多的了解,但临床催眠的应用却非常缓慢。这很大程度上归因于一种常见的误解,即催眠不过是舞台上魔术师的小把戏。

斯皮格尔说:“催眠仍然带有诡异的色彩。人们要么说它没用,要么说它很危险,没有什么介于两者之间的认知。然而这两者都是错的。”

催眠的起源

类似催眠的做法已经在世界各地的许多文化中存在了数百年。从南非使人神志昏迷的传统疗法,到盛行于西伯利亚地区、韩国和日本的萨满教,再到北美本土医学,许多做法都利用了身体在类似催眠状态下的能力。[7][8][9]

西方世界的催眠术在欧洲和北美的发展稍晚,其起源可以追溯到18世纪末。1775年,德国医生弗朗茨·梅兹梅尔(Franz Mesmer)推广了动物磁性理论。梅兹梅尔认为,一种看不见的磁性液体流经人体,影响着我们的健康和行为。

一位梅氏通磁术师对一名女性施展动物磁力疗法。© wikimedia

梅兹梅尔致力于操纵这种流体,并改进了一种后来被称为“梅兹梅尔催眠术”的技术。他在哈布斯堡帝国(Hapsburg Empire,即由哈布斯堡家族构建起的横跨欧洲大陆数国的王朝,18世纪末统治领域大致涵盖了奥地利与匈牙利等国,译者注)和后来在巴黎当医生时发现,当他全神贯注地凝视患者时,有时会做一些动作,例如将自己的手从患者的肩膀向下顺到手臂,就能取得治疗效果。

他很快就因此而闻名,并变得古怪——在巴黎,他的沙龙“昏暗而富有暗示性:拉着窗帘,铺着厚厚的地毯,墙上挂着和占星术相关的装饰”,斯坦福大学历史系副教授杰西卡·瑞斯金(Jessica Riskin)这样写道。“梅兹梅尔身着淡紫色塔夫绸长袍,令人印象深刻。”[10]

尽管梅兹梅尔很受欢迎,但动物磁性很快就过时了,不过梅兹梅尔所探索的现象在19世纪以一个新名字重获关注:催眠。一系列杰出的医生相继提出了关于催眠本质的理论——将催眠与其梅兹梅尔式的起源分开。

最著名的是,西方心理疗法的奠基人西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)根据“安娜·欧”【(Anna O),本名伯莎·帕彭海姆(Bertha Pappenheim),奥地利犹太女权主义者,弗洛伊德的合作者约瑟夫·布鲁尔(Josef Breuer)在1880-1882年间对其进行了催眠治疗】等患者的病例报告做出了一些他最著名的分析。弗洛伊德后来放弃了催眠,转而选择其“自由联想”技术,但在此之前,催眠疗法已经奠定了西方心理治疗的基础。[11][12]

正当医生们探索催眠的治疗潜力时,它也在舞台上声名鹊起。臭名昭著的当红催眠师在欧洲巡回演出,暗示参与者模仿一只鸡,让其变得像木板一样僵硬,或者让其目睹圣母玛利亚的幻影。[13][14]

19世纪80年代,关于催眠的公开辩论不断升温,而后一些国家开始颁布法律来规范其使用。随着世纪之交的临近,人们对催眠的深远影响的担忧达到了沸点。1894年9月,22岁的艾拉·萨拉蒙(Ella Salamon)在一个偏远的匈牙利城堡中被一位玄虚术士催眠后死亡。这个故事在欧洲和北美的医学界以及大众媒体中引起了极大反响。[15]

三个月后,在德国,想要治疗胃痛和头痛的女爵海德薇·冯·泽德利茨·诺伊基希(Hedwig von Zedlitz und Neukirch)会见了一位名叫切斯拉夫·钦斯基(Czesław Czyński)的“磁性治疗师”。据称,治疗师多次在治疗中使用催眠术引诱女爵,最终促成了一场虚假婚姻,这引起了德国贵族的恐慌。(女爵数月来一直认为她真的爱上了钦斯基,他有着迷人的眼睛、浓密的头发和洁白的牙齿)。

同年,乔治·杜·莫里埃(George du Maurier)的畅销小说《软帽子》(Trilby)塑造了一个虚构的催眠师斯文加利(Svengali)。这本书和关于钦斯基案的新闻报道一同成为了公众们茶余饭后的谈资,据说二者有着惊人的相似之处。

像这样的丑闻促使医生们努力与舞台催眠师和玄虚术士划清界限,并使自己的工作合法化。许多医生认为催眠根本不应该由非专业人士进行。[16]

一个多世纪后,这种矛盾仍未解决。我采访过的许多学术研究人员和临床医生都坚持认为,非专业催眠是有风险的,其名声阻碍了催眠术在医学上更广泛的应用。但是,关于催眠临床疗效的文献越来越多,对其脑机制也有了新的认知,研究人员和临床医生正在努力恢复催眠的名誉。[17]

梅兹梅尔的古怪实验遗留下来的是一系列万花筒般的庞杂研究——从20世纪中叶混合催眠、浓酸和蛇的天马行空般的实验,到发表在顶级医学期刊上的关于催眠作为无药物止痛的有效手段的研究。在筛选这些研究之前,我决定亲自体验一下催眠。[18]

舞台催眠可能涉及动物模仿之类的暗示,但学者们担心其潜在的有害后果。© Emmanuel Lafont/BBC

一个周一下午,当我走近伦敦大学金史密斯学院认知神经科学家德文·特胡恩(Devin Terhune)的办公室时,我很紧张,原因有二。

首先,我以前从未被催眠过,虽然到目前为止我已经与几位研究人员和临床医生交谈过,但对理论的了解并没有让我准备好接受实践。有些人说催眠期间会有深刻的体验,从灵魂出窍到产生幻觉。其次,也有可能发生完全相反的情况,我会闭着眼睛坐20分钟,对任何催眠暗示都没有反应。

只有大约10~15%的人被归类为“高度可催眠”群体,他们对大多数催眠暗示都有反应。在催眠领域被称为“高度”,意味着该群体在催眠过程中有着强烈的,有时甚至是深刻的体验。然而,大多数人的反应则较为平和。这些中度可催眠人群可能会对一些催眠暗示做出反应,但却无法通过更具挑战性的测试。其余的10~15%的人则被称为“低度可催眠”群体。该群体可能对某几个简单的暗示有反应,甚至根本没有任何反应。

研究表明,无论高低,你的催眠敏感度水平将伴随终生,很难改变。斯坦福大学1989年的一项研究测试了50名心理学新生的催眠敏感度,并在25年后对他们进行了重新测试。虽历经多年,老同学们的分数仍非常稳定,甚至比智力等其他个体差异更稳定。[19]

这种特征背后的原因仍是新兴的研究领域。有迹象表明,大脑中的多巴胺水平——一种神经递质(化学信使)与催眠敏感度有关。初步研究表明,一种名为COMT的基因参与了多巴胺的代谢,但研究结果莫衷一是,尚未出现清晰的基因图谱。[20][21]

另一种神经递质γ-氨基丁酸(GABA)也与催眠敏感度有关。斯皮格尔、丹尼尔·德苏扎(Danielle DeSouza)及其同事在斯坦福大学进行了一项研究,他们发现,高度可催眠人群在被认为与催眠密切相关的脑区,具有更高水平的神经递质GABA。该脑区,即前扣带皮层,还与认知控制和意志相关。GABA对脑细胞有抑制作用,因此德苏扎和斯皮格尔认为,脑区中GABA含量越高,越容易进入催眠状态。[21]

也有一些与催眠敏感度有关的人格特征指标——但不是在“大五”人格层面上:无论是外向或内向、宜人性高或低、神经质或情绪稳定、开放或封闭、谨慎或冲动,任何维度都既有“高度”也有“低度”可催眠的人。然而,特胡恩说,一些细微特征更常见于高度可催眠群体——如更有想象力,对环境线索更敏锐,更追求自我超越。

有趣的是,我采访的催眠研究人员描述了几个常见于高度可催眠群体的特征。他们会因全神贯注于一本书而忽略了周围环境,或者会因电影中的惊吓镜头而大声尖叫。

在去特胡恩办公室的路上,我想起了有一次我沉迷于阅读娜奥米·阿尔德曼(Naomi Alderman)的小说《力量》(The Power),在伦敦坐反了地铁,结果上班第一天就迟到了。我还想到,自从我在观看极其恐怖的电影《哈利·波特与密室》(Harry Potter and the Chamber of Secrets)时发出令人毛骨悚然的尖叫后,我就一直避免在电影院观看任何稍带恐怖色彩的影片。

我想知道自己究竟能否被催眠。

无意识反应

特胡恩办公室的灰色沙发上放着一个大靠垫,摆放的位置好像随时可以支撑昏昏欲睡之人的脑袋。房间里还有一个显眼的普通黑色盒子,有点像超大的鞋盒。这两样东西是唯一能将该办公室与位于伦敦南部的金史密斯学院里无数其他学者的办公室区分开来的物品。特胡恩在这里研究了意识的多个方面,从催眠到元认知,这些都是他的实验道具。

在征得我的同意后,特胡恩进行了一些基本测试以了解我的催眠敏感度。他在沙发对面的白板上画了一个小点,将其称之为“目标”,并请我聚焦于它。我照做了,然后他开始用缓慢、稳定的声音读稿子:

“我会帮助你放松,同时我会给你一套指令,帮助你逐渐进入催眠状态。继续密切关注目标。请盯紧它。盯着它的同时,仔细听我说话。如果你愿意按照我的要求去做,如果你专注于目标和我说的话,你就能进入催眠状态……”

几分钟后,我闭上了眼睛,感觉很放松。异常放松。我首先是从我的脸上注意到了这一点,因为我习惯性的社交微笑消失了。然后,我感觉到肩膀上的紧张感有所缓解,肩膀下垂,离耳朵又远了些。我向后靠在脑后的垫子上。

我很放松,但我仍然能意识到正在发生的事情,我的头脑不是完全空白。偶尔会有一些想法在我脑海中闪现(“我现在真的被催眠了吗?如果我想的话,我可以清醒过来吗?”,“我能感觉到心脏的跳动,我是不是太急于让催眠生效了?”,“这种感觉有多奇怪?我能控制它吗?”)。我尽量不去在意这些原地兜圈子的想法。特胡恩提醒我只专注于他的声音,精神干扰就会减少。

特胡恩说:“首先,我想让你伸出手臂,与肩膀同高。”

我等待着手臂自主移动,但是它一直垂在我身侧。我立刻感到一丝失望(“哦不,我完全无法被催眠吗?”)。特胡恩停顿了一下,然后继续用平静、耐心的声音说:“这还不是暗示,别担心,你可以像平常一样把手臂伸向前方。”(“哦,好吧,所以我可以有意这样做。”)我主动伸出手臂。“要开始了”,他说。

© Tenor

现在,真正的暗示来了。

“我要你密切关注你的手——感觉如何,手上发生了什么。注意你的手是否有点麻木或刺痛。轻轻用力,确保手腕不弯曲。密切关注你的手。想象手里拿着很重的东西,比如一本沉重的书。非常非常重。把书拿在手里。现在你的手和胳膊感觉非常沉重,因为书的重量压下来了。”

不知从哪里来的,但它就在我手中。我仍然闭着眼睛,惊叹于它的重量。这感觉就像我伸出的手中真的有一本厚厚的书——我能分辨出它不是一本真正的书的唯一方法是,我的手掌没有其封面的触感。

“它变得越来越重,你的手臂越来越低,越来越重,越来越重,越来越重,越来越重,你的手向下,向下,一直向下……”

事实也确实如此。特胡恩还没有完成这个暗示,我的手就落到了沙发上。我听到了从他办公桌方向传来的铅笔在纸上划动的声音。我仍然感到平静和放松,但我脑海中的某个地方发出了很轻的声音:“哇!”

接下来是另一个测试——特胡恩要我把手臂向前伸直。他说:“这次我想让你想象你的手臂变得无比僵硬。”

我的肘部仿佛是用干燥的碎木头做的。这种感觉并不像厚重的书那样强烈,但当我试图弯曲肘部时,肯定能感受到阻力。过了一会儿,我能冲破阻力,这种感觉就会缓解。但有点儿费劲。

然后又进行了几项测试——特胡恩暗示我入睡,并做一个关于催眠的梦。我昏昏欲睡,一些转瞬即逝的画面在脑海中飘过。有那么一瞬间,一只白色的苏格兰猎犬在一片绿地上玩耍——但这不是一个完全成形的梦,更像是入睡前的思想游离。我不知道苏格兰猎犬与催眠有什么关系。

接着,特胡恩告诉我,他正在播放《铃儿响叮当》(Jingle Bells),一开始音量很小,然后他会逐渐把音量调大。除了窗外树木在风中的沙沙声,我什么也没听到。

结束前,我们又做了另外两个测试。首先,我伸出双手,就像在一臂之遥拿着一个足球。特胡恩暗示我的双手正被一种不可抗力分开。这种感觉有点像隐形球实验(一种将想象的隐形球利用肢体表现出来的肢体开发活动,译者注),但更强烈。

这一次我很好奇,如果我略有抗拒会发生什么。我试着将手掌合拢,但这个暗示难以抗拒。几秒钟后,我的双臂已完全向两侧展开了。

在最后一项测试中,特胡恩暗示我的左臂变得极其沉重,我必须尽力将左手抬离大腿。这和我试图弯曲肘部一样困难——很艰难,但我还是将手抬起了几英寸。

测试结束,特胡恩从20慢慢地倒数到0,让我脱离催眠状态。数到5时,我睁开了眼睛。我感到有些头晕,好像睡得太久,醒得太快了。

催眠敏感度存在个体差异,就像智力一样,因人而异。© Emmanuel Lafont/BBC

特胡恩告诉我,根据测试结果,他估计我基本属于催眠敏感度正态分布的中间区段。

我表现出强烈反应的测试(伸手感觉重物和感受将双手分开的力量)是对大多数人都有效的。特胡恩说,大约90%的人都会对重物测试有感觉——甚至他本人也有感觉,而他属于低度可催眠群体。

至于我苦苦挣扎的测试(僵硬手臂测试和沉重手臂测试),能对此做出反应的相对少见。另外两项测试则非常困难——很少有人会根据暗示来按指令做一个生动的梦,更少有人能听到安静房间里播放的《铃儿响叮当》。即便几率很低,但我仍有可能属于高度可催眠群体,所以特胡恩做了这两个极难的测试。

还有一些他没有进行的测试。其中之一是失认症,其暗示是让人忘记某个简单物体的名称和用途,比如一把剪刀。特胡恩向我展示了他本来为了这个测试所做的准备——我之前就注意到的黑色盒子上放着一把剪刀、一些胶带、一支笔和一把尺子。他会让我指出哪个是剪刀,高度可催眠的人是无法做到的。如果你递给他们一张纸,并让他们以纸为对象使用剪刀,他们会感到困惑。另一项测试是催眠失忆症,测试者被暗示忘记催眠期间发生的一切。但特胡恩发现,能对此类测试做出反应的人十分罕见(约12%)。

据统计,如果你以前从未被催眠过,你的经历很可能与我的颇为相似。

催眠结束后,我乘火车回家。在火车上,我仍然有着残留的平静感,琢磨着刚才发生的事情。尽管我感觉很真实,但对于将主观报告作为科学证据的可信度仍持良性的怀疑态度。催眠与我经历过的其他任何事情都不一样,我也很想更客观地描述我在催眠过程中所感受的一切。[23]

被催眠的大脑

著名的斯特鲁普实验(Stroop test)提供了一些有用的证据。该实验衡量的是,当字意和文字的颜色不一致时,人们识别文字颜色的困难程度。例如,想象一下用蓝色墨水写“红”这个字,人们识别墨水颜色所花的时间要更长一些;如果是用与字意相应的红色墨水,所花时间会较短(读者可以自行测试)。[24]

当被催眠者接收到他们不再能识文断字的暗示时,文字变成了无意义的图形——因此他们能更快地识别与字意不匹配的书写颜色,因为他们不再被字意分散注意力。[25]

在斯特鲁普实验中,颜色的名称是用一种与字意不匹配的墨水颜色书写的——这可能是催眠状态下具有启发性的实验。© Emmanuel Lafont/BBC

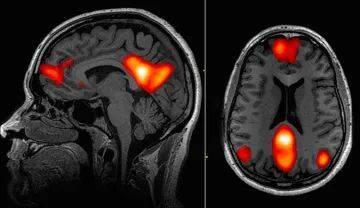

与无意识反应相比,当某人被要求“假装”时,其大脑活动似乎也存在差异。在一个小型实验中,研究人员使用正电子发射断层扫描仪(PET)研究了12名健康受试者,以测量其大脑各部分的代谢活动。在一组测试中,受试者被要求假装无法移动腿部。在另一组测试中,相同的受试者被催眠并被暗示他们的腿已经瘫痪。脑成像研究显示,在这两种情况下,被激活的大脑区域有所不同。[26]

后来的一项研究进一步探讨了催眠与假装的问题,这次使用了核磁共振扫描仪,该扫描仪能在观察软组织时提供更多细节。这一次,研究人员发现,受试者的运动皮层——大脑中控制身体运动的区域——在催眠状态下会被激活。这表明被催眠的人确实在尝试移动肢体,尽管结果都一样,他们并没有比假装肢体瘫痪的人做出更多的运动。[27]

那么,被催眠的大脑有什么特征可以解释催眠反应的特殊感觉和体验吗?这是一个新兴的研究领域,但已有几个备选答案。

斯皮格尔说,在大脑的突显网络(包括前脑岛和前扣带回皮层的脑区,这一区域可以调控我们的主观感受,译者注)中可以找到部分答案。该网络帮助我们识别值得关注的周围环境——从时时刻刻充斥着我们大脑的大量感官数据中筛选出相关信息。

在一项实验中,斯皮格尔和其同事催眠了高度可催眠和低度可催眠的受试者,同时扫描了他们的大脑。催眠过程中,高度可催眠人群的突显网络活跃度更低。斯皮格尔说:“当这种情况发生时,你对其他可能发生的事情就不那么担心了。它允许你与世界的其他部分断开连接。”[28][29]

这可能在一定程度上解释了催眠过程中强烈的专注感,但你的身体在无意识地做出反应的奇怪感觉又作何解释呢?

特胡恩说,最有力的证据来自于大脑的默认模式网络(default mode network,DMN)——休息时最活跃的大脑区域。他说:“人们认为该网络与自相关心理活动有着密切联系,如白日梦、走神等。”[30]

© Board Certified Hypnotist

特别是内侧前额皮层(该网络的一部分)被认为在催眠中起着至关重要的作用。特胡恩说:“这一区域似乎与自相关处理、元认知(对认知的认知)以及控制自己思想的能力有关。这些都是在催眠诱导下可能被抑制的过程。”

由于默认模式网络的活跃度暂时受损,人们可能很难将自己视为有意识的个体。这可能是你对自己的身体没有完全自主权的特殊感觉的根源。

许多研究都发现了默认模式网络的这一部分在催眠中的相关性,但特胡恩补充道:“有时我们不知道因果关系是什么。”例如,内侧前额皮层也与推断他人的心理状态有关。这可能是被催眠时,你恰好也在想着测试者并猜测他们在想什么。

“但这是最有力的证据”,特胡恩总结道,“这是自相关处理和元认知的缩减。”

从实验到临床

当学术界的实验者们梳理出催眠的运作细节时,临床医生正利用其效果进行医学治疗——正如他们几百年来一直在做的那样。

也许催眠的最佳医疗用途是在无药物干预的情况下缓解疼痛。许多荟萃分析(分析一系列综合研究结果并评估每项研究的质量和设计的学术论文)已经发现了一致的结果。最近一项针对45个催眠止痛试验的荟萃分析显示,被催眠的受试者比大约73%的对照组中的受试者体验到了更有效的疼痛缓解。

21世纪初的两项荟萃分析得出的结论是催眠优于标准护理,并敦促将其更广泛地应用于临床。如你所料,催眠的效果其实大相径庭——根据85项对照实验研究(包括特胡恩所做研究)的综述,催眠敏感度越高的人,其疼痛减轻的效果越明显。[31][32][33]

© Online Psychology Degree Guide

一些最令人兴奋的发现是在慢性疼痛领域——持续三个月以上的疼痛。在英国,13~50%的人经历着慢性疼痛,而在美国,这一比例约为三分之一。全球有近20亿人患有复发性紧张性头痛,这是最为常见的慢性疼痛。就其性质而言,慢性疼痛尤其难以用药物来治疗,因为阿片类镇痛药易成瘾,产生副作用,并会导致阿片类药物泛滥。

催眠已被证实可以降低疼痛强度及其对日常生活的干扰,一项针对9个随机对照试验的荟萃分析发现,接受8次及以上催眠治疗的患者,其疼痛明显有所缓解。[34]

2000年,斯皮格尔对241名在无全身麻醉的情况下接受侵入性外科手术的患者进行了催眠止痛的随机试验。患者被分成三组:一组接受标准护理,一组配有提供额外帮助的专业护工,一组接受催眠。这三组患者都配有一个按钮,他们可以通过按钮自行服用芬太尼、强效阿片类止痛药和咪达唑仑(一种导致嗜睡和健忘的药物)的混合剂。手术前、中、后每隔15分钟,患者要对其感受到的疼痛和焦虑水平进行评分,评分范围从0(平静、无痛)到10(深度恐惧、焦虑和疼痛)。[35]

标准护理组使用的芬太尼和咪达唑仑的剂量是专业护工组和催眠组的两倍以上。标准护理组的手术时间也是最长的(平均78分钟),催眠组的用时最短(平均61分钟)。

斯皮格尔说:“催眠组的焦虑水平为零。手术时的麻烦大大降低。”

令他沮丧的是,这篇论文发表后,临床催眠的应用并没有明显提升。斯皮格尔现已开发了一款名为Reveri的自我催眠应用程序,他希望该程序能让循证催眠疗法更广泛地应用于那些想要获得催眠治疗的人。

既然催眠治疗对越来越多的疾病有效,为什么这种做法的主流化进程仍如此缓慢?

胁迫问题

大多数保留意见并不是因为缺乏催眠有效性的证据,而是对催眠反应的无意识本质产生的担忧和误解。

特胡恩说:“这是最普遍的误解之一:如果你跟随我的指令进入催眠状态,我就可以控制你,让你做坏事。但鲜有证据予以证实。”

澳大利亚麦考瑞大学认知科学教授阿曼达·巴尼尔(Amanda Barnier)在一项巧妙利用明信片的研究中探讨了这个问题。她将受试者分成两组,其中一组是高度可催眠人群,她给了这组受试者一大堆明信片。这组受试者在催眠诱导后,被暗示在接到巴尼尔打来的电话前,要每天给她寄一张明信片。[36]

巴尼尔从第二天开始收到明信片,并且之后明信片一直源源不断被寄来。当巴尼尔最终再次召集这些受试者时,他们的反馈很有趣。巴尼尔回忆道:“接受催眠的人说,‘天呐,这根本不受我的控制。即便下着大雨,我还是会出去给你寄一张明信片,我无法控制自己。我是迫不得已的。’”

但实验并没有就此结束。巴尼尔还使用了一个对照组,这些人没有被催眠,只是被要求每天给她寄一张明信片。“我说,‘我是一名博士生,正在写论文。这里有一些明信片,你们能每天给我寄一张吗?’”

或许令人惊讶的是,这组人也按要求做了。当巴尼尔打电话给他们谈及这段经历时,他们的反应平平。“他们说,‘好吧,你好像很失望。’”

巴尼尔由此得出结论,被催眠的受试者并没有被强迫去做任何他们原本没准备去做的事情——即使他们可能会有这种感觉。

在道德规范较为宽松时期进行的早期实验发现,更极端的要求也会引发类似的反应。

1939年,一项实验令人震惊不已。被深度催眠的受试者受到暗示,要徒手抓一条大型菱纹响尾蛇。实验者告诉受试者这只是一卷绳子。其中一人按要求去抓它,但被一块玻璃阻挡了,另一人从催眠中醒来并拒绝了该要求。另外两名被催眠的受试者甚至在没有被告知这条蛇是一卷绳子的情况下,仍然伸手去抓它。

然后,实验者又暗示其中两位受试者,他们对实验助手将其置于如此危险的境地感到愤怒,他们忍不住朝助手的脸泼浓硫酸——两名受试者都照办了(耍了个花招,真正的硫酸被换成了颜色相同的无害液体)。[37]

未被催眠的对照组也参与了实验——但大多数人止步不前,因为害怕,他们不愿靠近那条蛇。1952年的另一项研究也得出了同样的结果,但后来的调研指出,对照组没有被置于与催眠组相同的压力之下,这使得两者间的比较变得不公平。

1973年的一项实验试图对此问题做出更彻底的研究,它将被催眠和未被催眠的受试者置于平等的地位。实验者暗示一组被催眠的大学生,让他们走出校园,售卖他们以为是海洛因的东西,而对照组是在未经催眠的情况下被要求售卖——两组受试者都照做了。但实验者遇到了麻烦,因为其中一名受试者的父亲是学校的教授。他发现自己的女儿一直试图向同龄人兜售海洛因,对此他很“不满”。

特胡恩说:“实验表明大学生就是愿意做一些很疯狂的事情。这与催眠无关。”

与巴尼尔的结论一样,人们在催眠状态下所做的许多令人惊讶的事情根本不能归因于催眠,而只是人们会按照要求做各种奇怪的事。

然而,这些实验并没有给出确切的答案:人在催眠状态下,是否真的会被胁迫做违背自己意愿的事情。但在学术界之外,催眠很多时候是出于有害的意图。

应用和滥用

夜幕降临,车辆沿着繁忙的伦敦北路行驶,街角有一家小店。店主正在店内摆放物品,这时,一个看起来很自信的年轻人走了进来,他穿着灰色T恤、深色外套和牛仔裤。他走近店主,碰了碰他的胳膊。从模糊的闭路电视录像中可以看到接下来发生了一些奇怪的事情。店主呆若木鸡地站在原地,似乎已精神恍惚。那名年轻男子摸了摸店主的胸和肩膀,然后翻了他的口袋。店主站在旁边,仿佛浑然不觉。当小偷离开时,店主才意识到他被打劫了。

“作为一名科学家,我们很难在未知全貌的情况下对这些案例做出解释。”特胡恩说。“你能利用分散他人注意力来犯罪吗?当然可以。你能让人发呆出神而后抢劫或袭击他们吗?这很难说,且非常复杂。”

伦敦北路的抢劫案只是冰山一角,这样令人痛心的犯罪数不胜数,其中许多案例涉及流氓催眠师对女性患者的性侵,罪犯往往利用和受害者之间的权力悬殊来施虐。

特胡恩说:“这显然令人厌恶和恐惧。这些案件很难处理,因为它们发生在不平衡的权力对比中,涉及受害人可能很信任的专家或内行人士。

“这些事件极为可怕,它们发生在权力关系不对等的情况下,(比如)教练、教师或医务人员。”

巴尼尔说,除了权力不对等,还有其他因素很难理清,比如人们对催眠的偏见和刻板印象(例如,“我在催眠状态下失去了控制”)。鉴于这些复杂的因素,“与更广泛的背景相比,催眠本身是否是导致伤害的动因,我们尚不得而知。”巴尼尔如是说。

所有这些都引出了一个问题:想采取催眠疗法的人该如何戒备以确保其治疗是尽可能安全的?巴尼尔给出一条黄金法则:“如果某人不能在未催眠的情况下为你提供治疗,那他就不应该用催眠来治疗你。”

我为这篇报道联系的每一位临床医生和研究人员,包括英国临床和学术催眠协会的首席执行官希拉里·沃克(Hilary Walker)和美国临床催眠协会的当选主席乔·特拉蒙塔纳(Joe Tramontana),都同意这个方法。英国皇家精神科医学院也建议一定要检查治疗师的资质,该学院网站上写着:“催眠疗法只能由对专业机构负责的有资质的医务人员进行。例如,医生、心理学家、护士、职业治疗师或理疗师。”

这一点至关重要的一个原因是,包括英国和澳大利亚在内的许多国家没有官方机构监管非专业催眠。巴尼尔说:“在澳大利亚,你会发现很多人已经参加了周末催眠课程或在催眠学院学习了六个月。”如果治疗后出现问题怎么办?“没有专业机构可供投诉。”

在一些国家,催眠治疗学院可能会选择与为非专业催眠治疗师提供注册的组织建立联系——例如,英国的大众催眠治疗标准委员会(GHSC)。但是,该委员会告诉我,这些组织无一属于官方监管机构,因为“催眠治疗师”和“催眠师”并不像“医生”和“理疗师”那样是受到保护(和监管)的头衔。

例如,GHSC要求登记注册的催眠治疗师遵守道德规范,并对注册会员的患者开放投诉通道。“然而,由于催眠疗法不受法律法规的约束,我们和任何其他组织(为非专业催眠师提供注册)都无法阻止被取消注册的从业者继续独立执业。”该委员会的一位发言人这样说道。

与我交谈的临床医生和专业机构给出的关键信息仍保持不变,即务必确保为你实施治疗的人都具有适用的医疗资质。而且,如果你出现了健康问题,应咨询全科医生。

催眠看似深奥陌生,但在日常生活的很多方面,我们都有类似催眠的体验。© Emmanuel Lafont/BBC

正如巴尼尔所言,尽管催眠一直被赋予“神秘”色彩,但它与我们日常生活中的许多经历都有相似之处。

对许多人来说,沉迷于一本好书,或者醉心于一部电影(甚至可能是哈利·波特电影),是经常会发生的事,这种感觉无法抗拒。或者,当你沿着高速公路行驶时,你会发现自己忽略了路边的地标。巴尼尔说,如果你有过这样的经历,那么你的感受与被催眠没有太大区别。沉迷于智能手机和催眠之间甚至也有相似之处——两者都扭曲了时间概念,减少了对外部环境的感知,并降低了自主意识(那种你控制不住想要滑动手机屏幕的感觉)。

但如果你不常有这种全神贯注的经历,那也是正常的。巴尼尔说:“这就像外向型和内向型之间的区别。有些人只是以不同的方式生活在自己的世界里。”

同样地,催眠与日常世界也没有太大区别,作为一种医疗干预手段,它与其他方式有很多共同之处。如果操作失误,那针头、注射器,或者手术刀都有可能造成巨大伤害。但在技术熟练的人手中,它们就可以成为强有力的工具。

参考文献

[1]www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13546805.2011.582287

[2]www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0149763418304913

[3]www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207144.2019.1613863

[4]onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jts.22077

[5]www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0266613820300395

[6]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25858661/

[7]www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14635240.2016.1142063

[8]www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00029157.1967.10402550?journalCode=ujhy20

[9]www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14635240.2016.1142064

[10]link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-70967-3_22

[11]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20166775/

[12]www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07351690.2018.1480225

[13]royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsnr.2017.0011

[14]royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsnr.2017.0009#d3e401

[15]link.springer.com/chapter/10.1057/9780230235359_16

[16]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21062797/

[17]www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5635845/

[18]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10801169/

[19]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2926631/

[20]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29319456/

[21]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25084618/

[22]academic.oup.com/cercor/article/30/6/3644/5763072

[23]www.nature.com/articles/nrn3538

[24]faculty.washington.edu/chudler/java/ready.html

[25]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12470132/

[26]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16571568/#affiliation-1

[27]www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6684790/

[28]www.sciencedirect.com/book/9780128045930/salience-network-of-the-human-brain

[29]www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4365296/

[30]www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-neuro-071013-014030?journalCode=neuro#_i9

[31]www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207144.2021.1920330

[32]doi.org/10.1037/0033-2909.129.4.495

[33]www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207140008410045

[34]linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S014976342200080X

[35]pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10801169/

[36]journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1467-9280.00052

[37]psycnet.apa.org/record/1988-97797-000

原文/www.bbc.com/future/article/20220519-does-hypnosis-work/

本文来自微信公众号:利维坦 (ID:liweitan2014),作者:Martha Henriques,由译者Amanda基于创作共享协议(BY-NC)发布,校对:药师