扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:SME科技故事(ID:SMELab),作者:SME,题图来自:视觉中国

在不同文化的碰撞中语言总是其中最有趣的一个话题。

在东北,因为常常与俄国人打交道,一些俄语词汇和表达就已经悄么声地混入了东北方言中。

比如“哈拉哨”是俄语中“很好”的意思,最近因为一位喜爱独家秘制伏特加的小伙而变成了流行语,直到会俄语的博主下场科普,人们才逐渐明白它的含义。

当然,在“真香”之前,很多俄罗斯的博主都表示这个空耳发音实在太不标准。

用母语的发音强行给外语注音,是几乎所有人都会干的事,这既是一种智慧也是一种无奈,也会带来很多麻烦。

在日语中,直接音译几乎成为引入外来词汇最有效的办法,但又由于日语的发音规则特殊,音译后的外来词与原发音差距特别大,几乎成为全世界快乐的源泉。

每种语言的发音差异非常大,更直接一点来说,它们所使用的辅音和元音都有很大的差别,有些发音甚至是缺失的。直接音译就好比厨子用完全不同的食材去复原一道菜,有半分相似已经不容易了。

继续拿日语开刀,日本人向来被认为不太会卷舌,练会标准汉语普通话的“日本人”三个字都算是高难度挑战。

不过也有例外,不知道大家有没有留意在日本影视剧中出现的黑帮成员或者小混混,他们会操一种特别的口音,以舌头快速颤动为特征,类似于弹舌音。

这种口音其实也是来自日本的方言,以前操这种口音的通常都是从乡下来的粗鄙人,黑帮为了凸显他们的气场借鉴了这种发音方式,让每句话都能说出凶狠的感觉。

所以可以开玩笑地说,在日本,如果不会弹舌音那你就根本不配当黑社会。

对中国人来说,弹舌音更是难上加难。放眼中国这么多种方言,仅有湖北部分地区以及西南部分地区的方言有弹舌音,对于广大说普通话或者地区官话的人来说,弹舌音就是噩梦。

打开视频网站,在搜索框输入“弹舌音”三个字,就会能搜到一大堆关于如何学会弹舌音的学习分享,俨然一副“哥们姐们我终于苦海上岸”的样子,标题堪比减肥教程。

有的人就会问了,是不是中国人天生就不会发这个弹舌音啊?

其实老外也一样,但凡是母语里没有弹舌音的人,学起来都困难,广大英语母语群体也叫苦连天。

具体来说弹舌音在语言学中叫做颤音,是一类通过气流带动发声器官快速周期性颤动的特殊发音,传统观点认为有三种,根据颤动部位不同分为大舌音(齿龈颤音)、小舌音、双唇颤音。

大舌音是最常见的一种形式,在俄语、西班牙语、意大利语等语言中都有使用。狭义上的弹舌音也可以单指大舌音。

弹舌音之难甚至在咿呀学语时就有所体现,大舌音“r”一般是小孩子最后掌握的一种发音,甚至存在一些不会弹舌的母语者,会被人当做异类。

所以弹舌音很难是一个公认的事实,可为什么世界上那么多语言还保留着这种“反人类”的发音?

纵观全世界被记录在案的所有语言,在发音上最难的还不是弹舌音,而是喌(zhōu)音,也叫搭嘴音。

喌音很特别,它既不通过肺部送气也不直接振动声带,反而是通过口腔和舌头的配合,形成局部负压,突然释放后就会产生一种吸气音。

著名脱口秀艺人特雷弗·诺亚在综艺中展示科萨语

文字表达起来有些抽象,汉语中虽然没有可以参考的发音,但生活里还是有一些可以参照的,比如成语“啧啧称奇”中的啧啧声,还有喂鸡逗狗时发出的清脆声音,都算是喌音。

目前喌音仅仅在非洲和澳洲一些部落的语言中还有保留,以南非科伊桑语系、班图语系为代表。喌音不会单独存在,而是与传统的辅音结合形成所谓的“双辅音”来组成词语。

在一些语言中,不仅有5种喌音,而且在日常交流中出现的频率非常高,比如生活在博茨瓦纳一带布须曼人的宏语(!Xóõ,英文为Taa),有164个辅音,恐怖如斯,常见的大语种辅音通常不超过30个。

喌音的存在让他们的对话听起来非常有节奏感,被人调侃为“说话自带鼓点”。

之所以要讲到喌音,是因为它和弹舌音一样有一定的难度,但它更古老更神秘,科学家也一直想解释它的身世。

以目前遗传学和语言学的证据来看,这些含有喌音的语言应该是目前所有语言中历史最悠久的一种。卡拉哈里沙漠的Ju|'hoansi和坦桑尼亚的Hadzabe是人类最古老的部族,他们彼此之间几乎没有任何接触,但语言中都有喌音。

一种观点认为,喌音类似于植物摆动发出的自然声响,可以让猎人交流时不引起猎物的警觉,但这种观点没有得到广泛认可,喌音如何出现的问题至今还是谜。

不过我们可以推断的是,喌音在语言的演化过程中慢慢消失了,相同的事情也发生在弹舌音上。

在印欧语系中,很多种语言中的弹舌音已经出现了不同程度的“退化”。

法语和德语中的大舌音都出现了一些改变,法语的大舌音变成了小舌音,德语也类似,甚至连小舌音也变得不太明显。而世界使用最广的英语,已经完全丢掉了弹舌音。

17世纪末,小舌音的“R”开始在法国巴黎流行

其实在我们的汉语也可能经历过类似的变化。语言学家通过研究古代音韵文献,与古汉语同源的方言和受汉语影响的周边国家语言,尝试模拟复原古汉语的发音。

其中一种主流的观点认为,古汉语有弹舌音,但在演化的过程中逐渐丢失了。当然古汉语拟音并非准确的复原,我们可能永远也不知道古人究竟如何说话,仅能作为一种猜测。

古汉语拟音是语言爱好者热议的话题 图源Bilibili @费宝礼

一种语言,只要有人在使用,它就会不断变化,或者说只有在不断变化的语言才具有生命力。

语言的变化可能多种多样,其中也包括生理因素。我们都知道不同族裔的人有高矮黑白等生理上的差别,发声器官当然也有差别,比如舌头长度、喉部肌肉等等。

这些差别其实很小,它不会成为限制任何一个人学习任何一种语言的障碍,即任何语言作为母语我们都是能学会的,但这些差别或许会对语言的发音有一些倾向性的作用。

世界纪录保持者尼克·斯托伯的舌头可以伸出嘴外10厘米

另一个更神奇的理论认为,人类吃上了更软的食物后才,“f”和“v”的发音才逐渐变得流行。

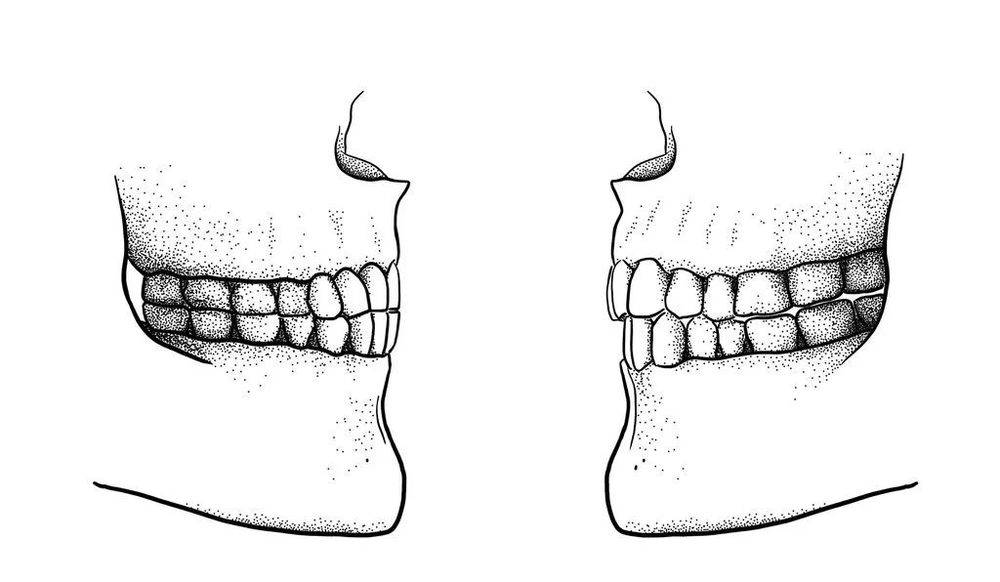

其原因是软质的食物让我们不再需要如此强壮的下颚用于咀嚼,现代人类的下颚出现了不同程度的后缩,除了带来位置不正的智齿和拥挤的下牙之外,还带来了更深的咬合,即上门齿覆盖下门齿。

而“f”和“v”的发音属于一种摩擦音,是上门齿与下唇靠拢后送气产生的。实验数据表明深咬合比上下牙对齐的咬合在发摩擦音时可以节省29%的能量。

不信的话可以试试,把下颚伸出让上下牙对齐再发摩擦音,狰狞的面部表情会告诉你为什么骂人的词会用F开头。所以人类食物的精细化可能是“f”和“v”流行的生理因素。

左为上下牙对齐咬合,右为现代人更深的咬合

与“f”和“v”的出现相反,丢失语音的简化或许才是语言演化的方向和规律,弹舌音的丢失当然就是最好的例子。

我们中国人对弹舌音可能不是很熟悉,我们可以看看汉语丢掉的尖团音。尖团音这个概念最早出自乾隆年间的《圆音正考》,是一本规范满汉翻译中人名、地名的文献。

尖音团音名字的由来,一说是根据满文译文第一个字母头部的尖与圆而得名的,这个概念在当时是新的,但尖团音的差别在汉语中是长期存在的。

今天我们把所有尖音都读成团音,最经典的例子是“箭”与 “剑”,箭在老国音中读zian,即所谓的尖音,而剑读jian,即所谓的团音。

箭与剑同为武器,甚至会被同时使用,很难想象如果尖团合流的情况下,古代将领大喊一声“拿jian来!”会发生什么样的故事。

20世纪初,在“国语罗马字派”的改革中,尖音被彻底砍掉,一律当成团音。但深究尖团合流的本质,并非一次改革这么简单。

在《圆音正考》成书的年代,尖团合流或者尖团混淆的现象就已经出现了,到了清末虽然有不少文献所谓标准,但尖团合流的大势已经不可阻挡。

今天,一些传统戏剧中还保留了尖团音,但近年来也有混淆的现象。还有部分方言仍然区分尖团音,不过也并非能与老国音的尖团相对应,有些只是单纯有尖团音而已。

尖团合流算是近代汉语经历的一次比较显著的简化,这种变化是自然的,是符合时代的。汉文化具有强大的包容性,而汉语这种长寿语言自然也会受到很多外来的影响。

或许我们可以说在一次又一次的文化交流与碰撞中,汉语官话作为国家通用语言,会在各语言中寻找一个最大公约数,慢慢演变为一种能被各族同胞都接受的形态,所以简化其实也是一种必然。

除了这种文化交流碰撞带来的简化,语言的变化还有一个更重要的原因,也是人类的本质——懒。最近正在发生的案例来自粤语,具体来说是香港粤语。

懒音特警——出动!

还记得“各个国家有各个国家嘅国歌”吗?用带懒音的粤语念它就变成了“各各各家有各各各家嘅各歌”,这可能是粤语被黑得最惨的一次。

上面的鸡打鸣是一种典型的懒音,“男仔女仔”变“蓝仔吕仔”是另一种,“咬人”变“拗人”这又是另一种……限于篇幅就不深究了,粤语地区的同学可以自行测试和区分。

有学者总结了香港粤语在21世纪初变化,即声母舌位后移、舌根韵尾前移,总体呈现一种中央化的发展,发音过程中舌头和嘴型都不需要过多运动,懒音实至名归。

图源Bilibili @Ressa瑞莎

不过也有观点认为懒音的说法偏贬义,应该用简化来形容这种变化,毕竟和古音比起来,几乎所有现代语言都是懒音。

也正因为语言这种不断变化的特点,我们可以大胆地说:下一个世纪永远都是语言学的世纪!

回到最初的问题,像是弹舌音这种又难又累的发音究竟有什么存在的意义?你可以说这些发音丰富了语言,让口语交流变得更准确更有辨识度,也可以说这些古老的发音正在守着我们人类文明的历史。

2017年,讯飞输入法启动公益项目“方言保护计划”

恰恰因为它在其它语言中已经呈现出消亡的趋势,所以才更有存在的价值,对语言学家来说,这些就是最好的语言研究材料,就是最能揭示人类发展历史的宝库。

在巴别塔的传说中,上帝为了阻止人类修建通往天堂的高塔,让人类说不同的语言无法交流。近代也有人尝试重建巴别塔式的语言乌托邦,希望统一全世界的语言,但终究还是雷声大雨点小。

“世界语”的发明是一次语言学历史上的一次伟大尝试

语言不仅是交流的工具,也是文化的表达,没有任何一种人为制造的语言能像自然语言那样充满活力。

或许人类只会在语言这个问题上对统一全球没有太多兴趣,说到底还是因为“和而不同”才最美。

参考资料:

Interactive IPA Chart. https://www.ipachart.com/

Laurence Labrune. The phonology of Japanese.Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012.

James Harbeck. What a single sound saysabout you. BBC culture, 18th March 2019.

Nicholas Wade. In Click Languages, an Echoof the Tongues of the Ancients. The New York Times, March 18, 2003.

Richard Brooks. Fun Facts About ClickLanguages. K-International, December 2, 2016.

Brian Handwerk. The Ability to Pronounce‘F’ and ‘V’ Sounds Might Have Evolved Along With Diet. AIRSPACEMAG.COM, MARCH14, 2019.

王为民.满文文献与尖团音问题[J].中国语文,2017(03):339-352+384.

刘洋. 现代汉语官话方言尖团音问题研究[D].西北师范大学,2016.

劲松,瞿霭堂.尖团音新议[J].语文研究,2009(02):50-54.

杨亦鸣,王为民.《圆音正考》与《音韵逢源》所记尖团音分合之比较研究[J].中国语文,2003(02):131-136+191-192.

张洪年.21世纪的香港粤语:一个新语音系统的形成[J].暨南学报(哲学社会科学版),2002(02):25-40.

本文来自微信公众号:SME科技故事(ID:SMELab),作者:SME