扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:活字文化(ID:mtype-cn),嘉宾:戴锦华(北京大学教授、著名学者)、毛尖(华东师范大学教授),原文标题:《戴锦华×毛尖:电影是人类历史上第一种成功超越了死亡的艺术》,头图来自:电影《灿烂人生》

电影早已成为人们生活中必不可少的一部分。北京大学教授、著名学者戴锦华老师说:“看50部精选的电影,如果尚不足改变你的人生,也一定会充分富足你的生命。”

应北岛之邀,戴锦华老师和她的团队在世界范围内,遴选出50部经典电影详细解读,串联百年电影时光,精心编选《给孩子的电影》。这是一份成长中不可错过的必看片单,一份大师的电影独家解读,一份如何欣赏电影、读懂电影的权威课程。窥破自己、洞察生命、理解社会、拥抱人生,优秀的电影会是一笔精神财富,它无法变现,但一经拥有,永难剥夺。让电影做孩子心灵和视野的启蒙者和拓荒人。

8月13日,戴锦华老师和华东师范大学教授毛尖老师做客思南读书会,一起聊了聊《给孩子的电影》一书的编选背景,以及我们该如何看待电影之于每个人成长的意义。

今天,活字君与书友们分享此次活动的文字实录。

“年幼”不等于“低幼”,“给孩子的电影”不等于“儿童片”

毛尖:戴老师我不用多介绍了,戴老师基本上在各行各业都占了:我们进入文化研究,遇到戴老师;进入女性研究,遇到戴老师;进入第三世界,遇到戴老师;进入电影,遇到戴老师。好像戴老师在每个道口为我们守着,在每个道口为我们指引道路。

戴锦华,北京大学中文系比较文学研究所教授, 博士生导师。北京大学电影与文化研究中心主任。从事大众传媒、电影与性别研究, 专长于中国电影史, 大众文化研究以及女性文学研究。曾获北京市社科研究优秀奖、国家级精品课程。曾在亚洲、欧洲、北美、南美、非洲、澳洲数十个个国家和地区讲学和访问。专著10余部。

爱电影的人没有不知道戴老师的,现在戴老师又出了这本《给孩子的电影》。我拿到这本书的时候,翻开来第一页,《战舰波将金号》,其实我略略有点惊讶,我想怎么就说《战舰波将金号》是第一部给孩子的电影,但是我马上又觉得特别好。因为大家都会觉得,好像《给孩子的电影》打开了,比如说是《小兵张嘎》,好像比较能接受;但是看到《战舰波将金号》就会觉得好像有点意外。

这让我联想到我自己的一件事,因为我自己孩子16岁了,从小到大,我也经历了他陪我看电影或者我陪他看电影的很多次经历。有一次,因为要看一部比较难的电影,我就把孩子扔在外面。他们有三个孩子在一起的,一个是早稻田大学郑成老师的女儿,跟我儿子一样大,那时候他们大概都7岁;还有一个孩子要小一点,5岁。我想他们大概在玩游戏,但我走出房间后发现,他们在谈台海局势,我一下觉得我们完全低估了小孩的智商,他们能谈的问题还挺深奥的。

所以,说回到戴老师的编选来。戴老师有一个观点我特别认同,她说不要低估孩子的智商,不要以为孩子看不懂你的东西。所以我觉得这本书里面的选择会让大家有点惊讶的,因为这本《给孩子的电影》里也选了《情书》《远山的呼唤》,包括《东京物语》。那我想先请戴老师谈谈这本书,这样一本位于教育、美育的板块之中,向市场去推广的书里,比如将《战舰波将金号》作为第一部影片,这包含了您怎样的选编角度?

《给孩子的电影》由当代知名人文学者戴锦华编选,在世界范围内,遴选出50部经典电影,几乎囊括了世界电影版图的各个角落。

戴锦华:对我来说,平生第一次做这样的事,就是明确地定位了一个读者群体,而读者群体是特殊的——孩子。孩子在任何社会、任何时代都是特殊的群体,而在中国尤其如此。我们的文化传统,再加上曾经延续了30余年的独生子女政策,使得孩子成了重中之重,成了中心的中心,成了整个社会的热点和关注所在。

但是在这,我不想去讨论我对于孩子或者教育的特别粗浅的、有时候也可能是粗暴的思考。我只是觉得第一次做这样的事的时候,其实心里有忐忑,但是尽管有忐忑,还是坚持把它做了,而且昨天晚上先后好像有四五个采访,大概都是从毛尖提出的问题入手的,就是说为什么给孩子这些电影,或者说你怎么想“给孩子的电影”,换句话说有什么特别的东西,我也重复说了几次。

首先第一篇是《战舰波将金号》对我来说很自然,因为在各种各样的排序当中,最后我选择了最简单的一种,就是按照电影史的时序,《战舰波将金号》它是电影史的开端,而且是电影史开端处一个不可逾越的、地标性的作品,同时它也是20世纪最重要的历史记忆。

我昨天不得不承认,恐怕对于真的孩子们来说,我就是祖母辈的,然后书的主要作者大概是父母辈的,这样其实是有一个三代人的代际层次,那么我确实有一种愿望,我和未来的孩子们之间有某种文化记忆的连接。

《给孩子的电影》中用“极简电影史”的方式,回溯电影艺术一百多年的发展历程

按照最近刚刚去世的那位法国哲学家斯蒂格勒的说法,电影说到底可能是一种记忆机器。没有比电影更特别的记忆机器了,它用影像、用视听,把一种历史的影像存留下来,不管是纪录片还是故事片,它都是一种记忆机器。所以我就说,非常简单,我们是按电影史排序,是按影片制作发行放映的年代年份来排序的。其实我们的奢望是,如果有孩子们买了它,如果有家长们买了,他最后读了其中的比如说5~10篇,而且因为有兴趣就看了电影,最重要的是我希望他们先根据书目去找电影,然后他们看了电影以后再来读文字,那是我最理想的时序。

这是第一个解释,就是为什么这本书推荐的第一部电影是《战舰波将金号》,就是因为在我认为的代表电影艺术的最高成就、构成电影的美学和电影可能提供给孩子以及整个社会的美育来说,它是重要的,必须的。

而第二个问题就是,从一开始,实际上这本书并不是我的创意,是这本书的策划,华南师范大学的滕威教授的提议,她也做了最大量的组织工作,我最直接的沟通、讨论和分歧都是在和她反复的交流之中进行的。

我们俩的共识基础就是,“给孩子的电影”不等于儿童片,“给孩子的电影”不等于以孩子为主角的电影,“给孩子的电影”不等于卡通,更重要的就是,“给孩子的电影”不等于简单明确、阳光灿烂。

因为,首先我觉得,其实并不是所有以孩子为主角的,或者被名为儿童片的电影,对于孩子来说都是贴切的。像这本书里面有《我的朋友马丘卡》/《那年阳光灿烂》,这部完全以孩子为主角的电影是一个十足的成年人的电影,它里面所携带的历史的信息、创痛,我们整个社会回忆历史和讲故事的可能和不可能,其实都在其中。

电影《那年阳光灿烂》海报

同时,我们还有一个共识,年幼不等于低幼。

我特别喜欢那句话说,没有小孩,只有“小个儿”。他们个儿长得小点儿,他们并不是我们想象的“小孩”。如果说小孩跟大人到底有什么区别的话,只能说孩子他们可能经验上跟我们比,他们当然是不足的,因为他们有待到岁月当中去经历。

另外,因为他们在整个社会当中被放在一个“年幼者”的群体当中,他们比起我们来说可能面对社会更无力,更被动。我们还有很多选择的空间,还有博弈,还有谈判,而他们的资格不足,被管得更厉害。这个可能是区别,我觉得所有想象年幼的就必然是低幼的,都暴露了我们成年人的低幼。

有一次,在我的一个学生、一个忘年交的朋友家里,她儿子是初一年级的学生,回来吃饭的时候突然说,哎呀,妈妈,今天听到一个特别好玩的笑话。然后我们俩都等着他讲笑话,他迟疑了一会儿就说,算了吧,对于你来说这个笑话可能有点过分。他是一个要对妈妈采取保护的姿态——“这个笑话有点过分”,不讲给你听。然后当时我们俩面面相觑。孩子们是一个特殊的社会群体,但是孩子们生活在我们所生活的世界当中,这个世界从来没有隔出一块真空地带,从来没有一个“孩子的世界”去安放他们。他们每天都必须面对这个世界。

所以在这个意义上说,我们在选择电影的时候,一个最基本的线索是电影史,然后一个首要的标准是美学成就、艺术成就。当然,我们设定了一些限制,其实这些限制,坦率地说,是对今天社会现实的妥协,而不是我们以为孩子不能看这个,我们只是对现实的状态做了我们乐意接受的妥协,我们不想做那些我们也拒绝接受的妥协。所以美学的、艺术的成就是我们的第一参照。

然后我们的第二参照就是,我承认我不是真理,我想跟孩子们、跟所有读者们分享我的观点,比如说导演之于电影艺术的重要性。一个有电影文化的观众,会根据导演去选影片,说今天晚上我们是去看贾樟柯的电影、我们看张艺谋的电影,而不是我们去看章子怡的电影。外行用明星来命名,内行用导演来命名,所以我们也希望能照顾更多重要的导演,让孩子们知道他们的名字,以后也可能就成了个导引图。他们再去追着导演,就像在文学当中的常识,我们要知道作家,然后我们根据作家按图索骥去读书,这是第二个所谓的原则。

第三个我非常希望跟大家分享的就是电影艺术是世界性的艺术,电影艺术不等于好莱坞,我希望介绍更多的风格、更多的国别、更多的不同时期的有成就的电影。但是50部真的是(太少了),所以我们最后争来争去的是谁入围谁不能入围,因为想入围的太多了,所以最后选择的结果未必有权威性。但希望尽可能地覆盖电影史的整个时段,尽可能选择代表世界电影史上电影艺术最高成就的影片,尽可能有更多的国家、更多的风格、更多不同的电影艺术的追求。

书中除精选出的50部电影外,还特意又以列表的形式,列出50部影片。一来求其全面,有些同样精彩的电影,遗漏可惜;另一方面,也是让有兴趣的读者作为延伸阅读与观摩的参考。

所以在这个意义上说,它是一本“给孩子的电影”,但它跟比如说“给成年人的电影”,并没有本质的区隔,只是因为面对孩子的时候,我们更希望能跟孩子从开始的地方去分享。如果一个成年人,他已经有他的累积,不需要我们在起点处跟他们分享。我们就更多地考虑我们希望跟孩子分享什么样的起点,让孩子们在什么样的位置上去开始进入电影、爱电影,所以大概是这么一个想法。

观看好的电影,是用另外一种方式拉长生命

毛尖:还记得我儿子小的时候他特别愿意知道,某位电影导演是否还活着,他又是怎么死去的,他就特别愿意关心这些事情。我觉得爱和死还是孩子特别关心的一个问题,爱和死也是这本书的一个线索,这里面提到关于爱的电影有非常多,比如说《远山的呼唤》,比如前面提到过的《情书》;关于死的电影也有不少,包括其实对孩子来说蛮难的《东京物语》,包括《小孩与鹰》《战舰波将金号》《雨水危机》《美丽人生》。

前一段时间关掉《电影手册》的这个事情,在影迷中引起非常大的轰动,我记得戴老师在一个采访中,我不知道是不是你原话,反正有人引用了,说你说“《电影手册》如果关掉,真是因为这种原因,那电影就可以死了”。新冠期间因为电影院都关掉,大家也都在说电影是不是要死了,电影中的死和电影院的死,或者说和电影的死,这些问题都是最近非常集中的一些话题。但是《电影手册》的最后一卷卷末语中还特别提到,它说电影其实就是关乎爱的,电影是因为爱的环环相扣,让我们进入电影。前面戴老师也讲到,电影其实关乎记忆,很多时候也是跟爱同义的一个东西。

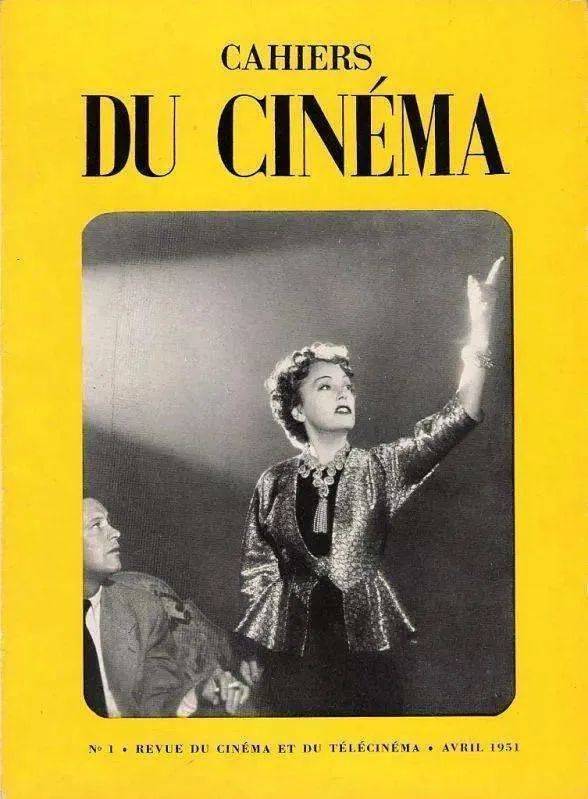

《电影手册》(Cahiers du Cinéma)是世界比较权威的电影杂志 ,在电影史上影响力极大,1951年4月由电影理论家安德烈·巴赞创办。

戴老师编选这本《给孩子的电影》其实是两条线进入的,一个是美,一个是育。潜在读者肯定不光是说孩子,还有孩子的家长,还有孩子的老师,它的读者群应该是覆盖社会整个群体的,我看的时候我就觉得这本书好像是写给一个家长看的,或者说写给一个中学老师或者小学老师看的。

我就想问戴老师,在这两条线索中,你重点会有哪些?比如说主题,特别让你们花了心思的,包括我前面想到过的爱的问题、或者说死的问题,有哪些主题是你们特别花力气写的?

戴锦华:谢谢毛尖老师。所以必须让她站台,让她一解释这本书就拔高了好几个层次,就在“爱与死”这样的一个层面上,在感召和召唤着读者了。

毛尖,作家,华东师范大学教授,著有《非常罪非常美:毛尖电影笔记》《当世界向右的时候》《例外》《有一只老虎在浴室》《凛冬将至》等。

先开个玩笑轻松一点,确实有些导演是惨死和早死的,但是很多还蛮高寿的,阿伦·雷奈就是90多岁最后死在拍摄现场,希区柯克也是。当然我们也因此经常开导演的玩笑,说电影导演很像当年的名角,因为他们经常宣布息影了,然后大概过了一年两年又回来了,有的时候甚至会复出三四次,大概最后都是死在创作之中。所以很多名导演都留下了他们拍到一半的影片,由后来的年轻一代接着来拍完,很多电影是这么最后和我们相遇的,经由两代人的制作才完成的。

当我很年轻的时候,我对这个现实有点忿忿不平。因为有一句共识的说法叫“电影是年轻的艺术”,也是年轻人的艺术;但是同时电影老导演活得这么长,还一直创作,占着地方不让出来。这当然是一个玩笑。所以在这个意义上说,在电影当中呈现死亡是必须的,因为死亡是我们的生命、我们人存在的一个非常基本和重要的事实。人类都是早产儿,人类的生命非常短暂,即使相对于地球的生物来说,人类的生命都非常短暂,所以很悲剧的说法叫人类“向死而生”。

“生命是减法”,这是史铁生的一个非常动人的表述。但是人类的生命正因为短促而精彩,所以死亡是不可能回避的主题。

但是,从另一个角度上说,电影是人类历史上第一个成功超越了死亡的艺术,用巴赞的说法就是,满足了人类的木乃伊情节。此前人们最多是制作成木乃伊,希望保留死者的形象。而到今天为止,每天有一个匿名者放一朵玫瑰在玛丽莲·梦露的坟前,此前的50年是红玫瑰,红玫瑰期满以后有匿名者续了一支白玫瑰,因为在银幕上她始终活着,她仍然像当年那么迷人、那么性感,青春洋溢、生命洋溢。所以艺术本身是一个去再现和记录了我们不能逃避的个体生命的终点死亡的艺术,但它又是完全超越了死亡这样一个不可逾越的疆界的艺术。我觉得我应该谢谢毛尖的提示,老实说我在写这本书的时候没有那么明确,我没有把这个主题作为我的一个锁定点。

安德烈·巴赞是法国战后现代电影理论的一代宗师。1945年,他发表了电影现实主义理论体系的奠基性文章《摄影影象的本体论(Qu'est-ce que le cinemas)》。50年代,他创办《电影手册(cahier du cinemas)》杂志、并担任主编。巴赞英年早逝,未能亲自经历战后西方电影的一次创新时期——法国新浪潮的崛起。但是他的《电影手册》的同事们(即著名的《电影手册》派)掀起的新浪潮把他的理论实践于银幕,为电影带来真实美学的新气息。因此,安德烈·巴赞被称为“电影新浪潮之父”、“精神之父”、“电影的亚里士多德”(区别于“电影的黑格尔”——(法国)让·米特里)。

然后第二个接续毛尖的讨论。可能对毛尖和我来说,法国的著名电影杂志《电影手册》的编辑部被迫集体辞职这件事对我们来说是很痛的一件事。除了感觉到痛之外,对我们来说它还传递了很多我们不喜欢的消息。今天的世界的那些有权有势有钱的人,他们怎么样再一次的来打击电影艺术、再一次的挤压电影艺术的空间。

《电影手册》编辑部成员有一个历史传承,他们大多数人都是重要的导演、知名的编剧、知名的电影人,他们都是电影中从业中人,而且都是其中的佼佼者。他们在最后一期的篇尾语中说“电影就是爱,电影就是我们用爱去解锁生命的一把钥匙、一条路、一扇门、一扇窗”。所以电影的美育其实是爱的教育,但是爱的教育不是今天快餐文化当中所说的那样甜甜的、有奶油的、撒满了糖霜的。它是亲人之间的爱,它是对生命和世界的爱,它是我们的同理心,它是我们共情能力,它是一个我们试一试从自己到达别人,从这里到达那里的一个力量、一把钥匙。

所以昨天一直被问这个问题,说孩子们懂吗?他们有兴趣吗?我希望通过电影也通过这本书让他们有兴趣,不是我教化他们,而只是提醒说有这些电影,如果你看了这些电影,扩大了你自己,以另外一种方式拉长了短暂的生命、丰满了生命的体验。这一点是我们的共识和宗旨。

我觉得好的文本也好、好的电影也好,都是扩大生命的做法,都是对生命的一重再打开,都能够让生命变得更充盈。

《给孩子的电影》中不仅有对经典影片的鉴赏分析,亦有关于电影解读思路的深入思考与拓展研读,引领孩子在赏析电影中习得观影方法。

我们可以和孩子一起看情色电影吗?

毛尖:我在看《给孩子的电影》的文本选择的时候,我就想好像电影史上特别暴力的电影没有选,还有有点儿色情的电影没有选。

我就想到我自己的也是一个家庭例子,我有一次在家里看《蜜桃成熟时》,因为是情色片,然后我儿子进来我“啪”就把它关掉了,就好像我自己被捉奸一样。然后我儿子就很正经地走进来,他说这个片子又不算太黄。然后我就觉得自己好像在美学上、道德上被双重打击了:他不仅觉得我关掉这部电影的动作很愚蠢,然后也觉得我看的这个片子也没什么了不起。我就马上觉得自己变成老年人了。

我就想说现在孩子都已经普遍那么成熟了,他们通过网络其实都接受了很多情色教育,接受了很多暴力教育,为什么这本书没有选一点类似玛丽莲·梦露主演的那种风格的情色片?

戴锦华:跟孩子一起去看一部情色电影,我自己会尴尬,但是孩子尴尬不尴尬,其实我不知道,我是因为自己尴尬而不大想和孩子一起去看情色电影。

为什么没有选择情色电影或暴力电影,有几重原因,一个原因就是妥协的结果。尽管我对于这些年来,我们对文化的要求,尤其是在网络上所表现出来的网民们对于文化的所谓规范,我是深表怀疑和忧虑的,但是这同时又是一个我不得不去应对的事实。如果是做一本一般的电影欣赏的读物,我不会做任何妥协。但是因为还是要考虑到给孩子,我不是因为说我要保护孩子,我是要保护那些自以为懂孩子的人、保护家长,也差不多保护成年人,保护那些自己以为自己要不断地说如何保护未成年人的那些人,我为了保护他们,所以我做出了一些妥协,这是一个原因。

但是另外一个真正的原因是刚才说的尴尬感,因为我理想的理解这本书的最好方式是家长们拿它当一个选片题要,然后跟孩子们一起去看,不是为了监督孩子,也不是为了给孩子讲解,是享有一段亲情时光。然后看完电影以后可以讨论,可以提出不同的看法。这是我的理想的想象。所以我就希望能够避免我自己想避免的尴尬。

确确实实的是,20世纪60年代到80年代,欧美电影经历过一个色情泛滥的年代,很多电影系的教授——我的外国同行们——他们是这样形容,说上世纪七八十年代几乎没有一部电影是能全家一起去看的,因为都太暴力色情了。其实不能全家一起去看,不意味着不让孩子去看,是孩子去看孩子的、大人去看大人的,只要我们不肩并肩坐在一起,我们就不尴尬。所以我其实很明确地在想,我要选择那些可以直接有交流有共享有碰撞的影片。这是第二个其实最主要的一个考量。

第三个层面,我也真的想说,在新闻报道当中、在媒介事件当中、甚至在抖音快手这样的流行新媒体中,我们看的暴力和色情还少吗?我们还要不要专门在电影中再去遭遇这些东西?因为电影中有一个片种叫“色情片”,我自己到今天为止,也认为这个片种当中有佳作,但总的说来它是我们电影工业的地下室,是一个比较暗的角落,我的理想的情况是喜欢这个片种需要它的人自己去选,我不会推荐它。

我特别选了像《远山的呼唤》这样的电影,温暖但不矫情,不是刻意生产的那种虚假的温暖,而是带着痛、带着沉重、带着社会的黑暗和个人的创伤,但是最后我们执手相看泪眼,我们拉着手,活下去、走下去。

我真的觉得可能整个世界我们会越来越艰难了,我很难相信明天会更好,很难相信孩子们一定生活在比我们更好的世界当中,也许他们在某些方面一定会比我们更好,但从另一方面,他们将面对一些可能我们从来没有面对过的问题和艰难,所以力量只能从他们的心里去找到。而我一直说看优秀的小说、优秀的电影,看进去了、看懂了,你就随身携带着一个永远不能剥夺的精神避难所,到山穷水尽的时候,你还可以在自己的电影里去散会。

电影《远山的呼唤》海报

那些画面其实有点滥情,我这个人不那么滥情,但是这个想法是有点滥情的想法,就希望能够在推荐的篇目当中更多给孩子们这种东西。

毛尖:在这本书中其实有很多科幻电影,那么在50部影片的最后一部选择的是《流浪地球》,《流浪地球》进入这本书我觉得也挺有意思的。我不知道选择这部影片您有怎样的考量?因为作为一部科幻电影,《流浪地球》显然不能和库布里克导演的《2001太空漫游》这样的影片相比,那么选择《流浪地球》,是不是也包含了类似于“家国教育”这样的主题?

戴锦华:真不好意思,没有这种高度。

是因为我觉得我自己在这本书里有一个很明确的矛盾的定位——我觉得电影是一种人类修建的巴别塔,就是我们要突破语言的隔膜、文化的隔膜,去真正地共享。我们看印度电影会觉得有共鸣感,不用说很多观众看好莱坞电影就觉得是自己家的故事,我觉得电影作为一种艺术形式,能够打破那些现在有的各种边界,让孩子们有真的所谓“世界的”或者“国际的”那种感觉。并且,这本书的容量有限,只能精选50部影片,是一部“入门导引手册”这样一种形态的书籍。我觉得它不足以去负载那么大的一个使命,这本书的形态本身担不起。而同时,不好意思,我们中国电影有点弱,相对于中国传统文化、中国历史家国这样的一种情怀来说,太弱了。

那么选择《流浪地球》是我的决定。我并没有把《流浪地球》作为一个中国的成就或者中国拯救地球的寓言,而是觉得《流浪地球》是一部中国相对成功的复制好莱坞叙事模式的电影,并且在这种复制和借鉴中,融入了一些中国元素,比如说“人定胜天”,这是科幻和好莱坞没有的豪情与气魄。后来我才听好多朋友说电影开始的时候很多人就哭了,我看的时候旁边就有个小孩一直哭,我就很怕别人当成是我的孩子,我就跟他坐得远一点。等我意识到这个问题的时候,我开始对我选择有点迟疑了。

其实我本来只想和大家分享的是说电影有好莱坞式的流畅和奇观性的那种所谓的好看,但是其中它又确实夹杂了一些我们开始问“我是谁”,我们和他们有什么不同。我本来只是想觉得这部电影是这么一个初步的分享,后来我也没想到它的价值和意义被放大,代表着中国绝对不仅是现象级、而且是超级现象级的一部影片。到后来就变成了美国人也来帮忙,说这部电影标志着中国宣告他们进入太空争霸,我觉得我都为导演感到兴奋——你这部电影就会拔升到如此的高度。所以在中国生活的一个有趣之处就在于,在这一分钟你根本不知道这件事在下一分钟会演变成什么,或者被人们认出来是什么?

本文来自微信公众号:活字文化(ID:mtype-cn),嘉宾:戴锦华(北京大学教授、著名学者)、毛尖(华东师范大学教授)