扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:筱慢,原文标题:《21 岁确诊乳腺癌,我在抗癌的路上乘风破浪》,头图来自:作者供图

倘若把苦难看作命运的馈赠,从错愕面对到坦然接受,筱慢用了 8 年。

筱慢是一位对外汉语老师,今年 29 岁。21 岁还在国外读大二时,她被确诊为乳腺癌,在青春的年纪,她的经历犹如过山车,三度患癌,三次重生。

历尽劫波,筱慢已经能用更加平和的心态面对疾病、面对生活、面对未来。

“生活就像一个数学模型,也许我因为区间的限制,注定无法求得其他人那样的高峰值,但我仍有权利和能力,去憧憬在限定区间内所能达到的最优解。”筱慢说。

一、从校园到病房

我第一次与癌症遭遇,是 21 岁。

2012 年,我正在新加坡国立大学读大二,念统计专业。作为一个理科学渣,学统计的确让我很头大,但是丰富多彩的社团活动和课余生活给我带来的快乐,远大过了专业课给我的焦虑。

跳跳街舞、去打工 + 旅行、选修一些我喜欢的文科课程等、和朋友一起做一堆傻事……整个世界对我来说都充满新奇,仿佛每个角落都在招手,向我敞开着大门。

大学时我在街舞社团,图源:作者供图

那年 6 月,我想增加更多的人生体验,暑假便没有回家,在学校周边咖啡馆找了一份做店员的小时工,借住在朋友宿舍。

有天晚上,半夜三点,我躺在宿舍单人床上,无意间触碰到了自己右乳,发现皮肤表层有个硬邦邦的肿块,那一刻,紧张随着指尖蔓延到了全身。

发现了异常,妈妈便督促我马上回国检查,我跟咖啡馆的老板说,有急事得回国一个月。

没想到,这一回,就是整整九个月。

现在回看,倘若我的人生是一张折成 90 度的纸,我正站在对折线上。

回到广东,爸妈带着我直奔医院。经过一些检查,当地的医生对我们说:“去北京吧,我们这里只有全切这一条路,我要对姑娘负责。”

来不及多想,当天下午,我们全家三人匆忙收拾了几件衣服,晚上便降落在了北京首都国际机场。

想来,当时医生那么说,可能是“不忍心对我点破”。

到了北京某三甲医院,主治大夫看我如此年轻,马上重视起来,伸手一摸,她脸色便一沉,寥寥几句,就安排好了住院和各项检查。

八年前,医院乳腺科病房和护士站格局,在我脑海中依然清晰。墙上挂着的每个病房的责任护士和住在里面的病人名字,八人病房里有台要高仰着头才能看清的小电视……

记得最清楚的,是摆放在护士站旁的那一套桌椅。

坐在那张椅子上,我得到了主治大夫最终的确诊结果。

“检查结果出来了,还是直接告诉你吧。我觉得你比你妈承受能力强……你亲自跟你爸妈说吧。嗯……的确不太好,是浸润性的乳腺癌,要立马手术。”

那一瞬间,我在脸上成功地对着医生挤出了一个微笑。不过,表面的平静,是为了掩饰内心汹涌。我迎着主治大夫关切的目光点点头,转身回到病房,呆坐了好久。

很快,主治医生安排好了由手术、六个疗程的化疗以及 30 天放疗组成的、为期 9 个月的治疗方案。

还好,没过多久,我就接受了 21 岁的自己患癌的事实。没有感到过度恐慌,甚至隐约还为能休学一年什么都不干而感到兴奋。

年纪轻轻就患癌是一件令人沮丧的事,但正是因为我还年轻,在生活和事业上“一无所有”,可能更能坦然和轻松地接受这次生命里的偶然。

当然,最焦虑的是我爸妈。

他俩当时都还未退休,只能请了长长的事假在北京照顾我。除了医药费,在北京治病最大的花费是房租,一间小小的、简陋的一室一厅,一个月就超过 5000 。当时情况发生得突然,钱上让我爸妈伤透了脑筋。

多年之后,我妈才告诉我,她一个从来不愿意求人的人,也不得不向别人张口借钱。

2012 年时,乳腺癌的治疗技术已经日趋成熟,我所在是医院也有能力做保乳手术,我逃过了做全切手术的命运。

8 月份做完局麻的保乳手术,又发现腋下淋巴有转移,所以,紧接着,我又做了一次全麻的腋下淋巴清扫,这让我的右臂在好几年间,一直反复肿胀疼痛。

保乳手术没有造成多大的痛苦,但腋下淋巴清扫形成的巨大创口,前后经历了 3 个星期左右才基本痊愈。

9 月,我开始了正式的化疗。

困扰很多病友的化疗掉发,没对我造成多大负担。在医院门诊,我见到过很多在做化疗但不舍得剃头的病友,头发特别稀少,甚至裸露出大面积的头皮,这让我坚定了开始掉发后干脆去剃个光头的想法。

某天下午,我正坐在床上看书,手指插进发丝儿间轻轻一捋,好几绺发丝就留在了指缝间。我跳下床,对我妈说:“走,剃头去!”

带着些许兴奋和刺激,我喜提人生第一个大光头和两顶厚密的假发。做这个决定不是我不在乎外貌,相反,是因为我太爱美了。

那时我想,与其哀叹曾经美丽逐渐消失,不如去找寻一种全新的美丽。

朋友给画的漫画光头,图源:作者供图

初到北京求医还是盛夏,不知不觉,窗外的落叶飘了下来,接着,就是白雪皑皑的冬季。在北京完成整个治疗疗程时,已经是 2013 年 2 月了。

可能说出来有人不相信,第一次患癌的九个月,于我并不难熬,甚至是一段“闲适而愉悦”的时光。

我和妈妈在放化疗期间,租了一间离医院只需步行五分钟的房子,同一小区里住的都是所谓的“老北京”,大部分都是早就开始享受退休生活的爷爷奶奶。每天早晨我们七点多起床,和他们一样去赶早市,在熙熙攘攘中领略着北京小摊贩的豪爽脾气。

2012 年北京的冬天,我和妈妈,第一次看到下雪,非常开心,图源:作者供图

也是在那段时间里,我开通了自己的博客,还断断续续地考了一个 CFA (注册金融分析师)一级证书。

回首那段经历,让我觉得,生病和生命中遭遇到的其他大事没什么不同,就像高考考砸了,被公司裁员了,投资失败了……都是人生不可预计之事。

在已改变的人生轨道里,找到新的乐趣和追求,是从苦痛中走出来最快的途径。

完成第一次治疗后,我带着重生的喜悦,迫不及待地回到了校园,继续为了走入金融行业而奋斗学业,但从病痛之中走出来的我,却未曾想遭遇到了巨大的心理危机。

二、回到生活

治疗的过程中,我把治疗结束当做坚定的目标,可等出院,完成了这一目标,我却不知道该何去何从了。

2013 年 5 月,我顶着一个惊世骇俗的平头回到了校园。我竭力想要回归原来的生活,回到街舞社团、像以前那样熬夜唱 K 和宵夜、与同学一起为竞争激烈的实习名额拼命、继续用自己的双脚去丈量世界……

可大病之后,诸多身体的限制和夜里不断袭来的对复发的恐惧,让我失去了恣意人生的胆量,我想要赶上其他同学的步伐,却力不从心。

频密的乳腺、妇科复查和持续进行的内分泌治疗,使医院继续与我的生活深度重合。

保乳手术和腋下淋巴清扫在皮肤上留下的伤口,尽管已经恢复得差不多,可长长的疤痕仍清晰可见。

不敢穿无袖的衣服,也远离了泳池,我突然从一个在街舞社团蹦蹦跶跶的“疯女孩”,变成了每天宿舍、教室两点一线的“好学生”。

这是多年之后,我才看清的。重疾病人可能都会经历与主流社会的分流,会经历自己可能都无法察觉的与其他价值观的缠斗;会因为自己偏离了主道而自卑自怜,甚至自暴自弃。

疾病也会以一种外力的形式,帮病人找到从“己所不欲”之事中脱离开去的借口,心安理得、冠冕堂皇。

这一次的生病,让我从一个事事都委屈自己融入集体的人,逐渐转变为一个会更加关注自己感受、对自己更为宽容和关照的人。

只是那时,我还未没能如此细致地思考,仅察觉到,自己已经回不到从前的生活,也融不进普通人的发展轨迹了。

回校后的 1 年多,我整个人沉静了不少,从嘈杂的社团和集体活动中逐渐剥离出来。

认真上课,努力实习,在上海的一家银行完成实习后,又找到了一份新加坡公司的实习机会。这期间,我一直在竞争压力和死亡焦虑间挣扎,时而坚定,时而挫败,时而迷茫,时而恐惧。

在这种迷失慌乱的状态中,我没能躲过心里最恐惧的一块礁石:复发。

三、Don’t cry, face it

医院长长的走廊干净明亮,坐在椅子上等待就诊的人不多,多数都是上了年纪的阿姨,我一个穿着宽大 T 恤和牛仔短裤的年轻人在这儿显得格格不入。

2014 年 7 月,我做完两年例行复查的钼靶后,发现右侧伤疤附近又长出了两个非常小的疙瘩,之后转院到新加坡中央医院,做了一次加强核磁共振。

片子上发光的小白点基本证实了复发的事实,但医生为了最终确认,还是安排了一次 B 超下的活检穿刺。

新加坡中央医院确诊复发报告单,图源:作者供图

23 岁的我面无表情地在医生诊室,听完了最终确诊复发的穿刺结果,站起身回头的瞬间,眼泪就流淌成了瀑布。

坐在休息处抱着陪我一起来的朋友,我嚎啕大哭,走廊上的其他人纷纷侧目,但我已顾不上维持恰当的社交礼仪,不受控制地一遍遍对朋友哭喊着:“如果我死了,一定帮我照顾好我妈!”

巧合的是,和第一次患癌一样,获悉复发的消息时,我也是在实习,正供职于一家新加坡公司的市场部,我把报告的结果发给了老板,并向她提出离职,她立马批准了。

当时在市场部实习的我,图源:作者供图

第二天上班,老板经过我的工位,站在我身后重重地拍了拍我的肩膀,她快速俯下身在我耳边小声但坚定地说:“Don’t cry, face it.”(别哭,去面对)

有时,我常会感慨自己的幸运。朋友、同事、医生,甚至一些陌生人,都是曾在行动或言语上帮扶过我的贵人。在波涛汹涌的巨浪中,总有一些人会及时出现,把我拉出困境。

自怜自伤毫无用处,我需要做的,是根据眼下的状况,快速制订出应对策略,争取以最优方式解决问题。

回到北京,我很快又住进了熟悉的乳腺科病房。急匆匆赶来的主治大夫看着我禁不住落下眼泪,对我爸妈说:“这姑娘是我最喜欢的病人,我真不愿意看到她复发。”这时候我还反过来不断开玩笑安慰他。

生命中很多意外的发生,都是命运的设定,躲也躲不过,只能见招拆招。

我的主治医生提出了针对复发的治疗方案,庆幸的是,这次的肿块非常小,做完手术后并不需要放化疗,但两年内复发的乳腺癌十分凶险,这回必须要做乳房全切了。

我清楚地知道,切除双乳,对一个 23 岁的女孩来说意味着什么,但当时我没有丝毫迟疑,甚至在主治大夫犹豫着询问,是否能接受把非患侧也做预防性切除时,我斩钉截铁地说“愿意”。

医学数据是我做决定的一个客观原因:做完双侧切除后的病人复发概率会降低至 5% 。

主观原因,是我受够了之前无休无止地对复发的恐慌与焦虑。

主治大夫知道这个决定对于年轻女孩子来说有多么重大,给了我一个晚上的时间来好好考虑。但我没有一刻改变过自己的想法。

2014 年 8 月,我又一次盖着厚厚的棉被,被推进了手术室。手术室里白晃晃的灯和医生们紧张的准备工作,是我再熟悉不过的场景。

醒来后,我发现身体两侧挂上了两条长长的引流管(把体内的脓血引流到外面)。我年轻,身体恢复得快,五天后就拔掉了引流管,大约两周后就能正常活动了。

全切后的一次或二次再造手术,在当时也不是什么新鲜事儿,再造完成后,在外形上除了一道伤疤没有太大的区别。我笑着对我妈说,就当我去做了次丰胸。

只是,复发的心情和第一次患癌截然不同。

第一次我多少带着些不知者无畏的盲目乐观,然而,乐观在复发面前被击得粉碎。我头一回感觉到死亡是近在咫尺的存在,它不再能被遮盖和蒙蔽,成了一个我必须去直面的问题。

死亡赤裸裸地威胁,放大了我对活下去的渴望,在这个强烈的心理动机面前,即使双乳在传统观念里对年轻女孩再重要,也抵不过人类求生的原始本能。

14 年冬天,我和我妈去山东爬了泰山。

从中天门到南天门,我们慢慢悠悠地爬了三个小时,累了就歇,饿了就吃,虽然比别人慢但最终还是爬上了峰顶。第二天早起看日出时,不想下起了雨。

看着雾气笼罩下的壮丽群山,我倒觉得,着急忙慌还不如慢慢悠悠,沿途和顶峰,朝霞和日出,云雨和雾气,都是人生的收获。

爬泰山的路上,图源:作者供图

之后治疗非常顺利,2015 年初,我就回到了校园完成了最后一个学期的学业。那时,我的同学们基本上都已经参加工作,相比于第一次回归,我已经基本习惯了自己和普通人不一样的生活状态。

但身体上更大的疤痕,还是成为了我心里一块膈应人的小石子。

女生对于美的追求是不可能被磨灭的,加上在一个男性视角主导的社会中,我不可避免的会对身体的缺陷感到自卑,就连在社交场合和异性的正常交往,都让我感到局促不安。

这不仅出现在对自身女性价值的否定上,更出现在我毕业后第一次走入职场时。

四、善待自己

2015 年 5 月,毕业后,我没有选择本专业的对口行业——统计、金融、证券等方面的工作,而是转行成为了一名对外汉语教师。

职业规划上的改变,是乳腺癌复发的一个“好处”:终于能果断放弃那些生活里,因为各种原因而委屈自己的人和事。

极端的人生困境像是面镜子,能照出曾经生活中的荒谬。放弃和选择都来的是如此简单:我想让我珍贵的第三次生命,活出自己真正想要的模样。

其实,我从来不喜欢也不擅长所学的统计和数据,以前给自己制定的职业规划,只是觉得,似乎所有统计专业同学都该如此。

两次生病让我意识到,自己热爱中文写作和教育,能成为一名华文老师是件幸福的事,可我的第一份工作,却颇不顺利。

进入公司两个星期后的一天,老板宣布下两个月的暑期班会非常忙,所有老师的课都几乎翻了番,熬夜加班必不可少了。我当天找到教学处的主管和一位资深教师,提出了减少工作量并申请不加班的要求。

从她们震惊的眼神里(当时普通同事并不知道我的身体状况),我瞬间知道入职才两个星期,我已经把这份工作搞砸了。

其实在工作中,老板和同事都评价我是一个非常认真且负责的人,可经过复发,我对自己的身体究竟能承受多大的压力完全没有把握。熬夜批改作业和过大的课时压力,都会让我再加上一层对复发的焦虑及担忧。

那时,我还没能在打拼事业和善待自己身体之间找到平衡点,也还没找到一个曾经的癌症病人,究竟该如何在职场中自处的方法。

我总觉得自己是公司里的“例外情况”,不愿把病情说出展示脆弱,又希望得到同事老板的理解与照顾。

7 个月后,做得并不开心,我离开了公司。休息了半年,期间好好反思和调整了自己的心理状态,同时在对外汉语领域继续深造。等我觉得,自己可以用一个较为平和的心态对待职场,我开始寻找第二份工作。

我学会了与自己的死亡焦虑和平相处。复发的恐惧是癌症病人一生都要与之相伴的“朋友”,与其去抗争,不如选择共存。

每个人改变心态的方法不同,我是通过阅读大量心理学、哲学和宗教类的书籍,渐渐学会理性看待自己的负面情绪,并逐渐意识到,其实每个人都有需要自己去消化和解决的不为他人所道的难题。

癌症病人是一个特殊的群体,但并不是社会中唯一“例外情况”,每个人都可以是另一个人的“例外情况”。打破这种自己给自己套上的枷锁,才能获得心灵上的自由。

2017年,工作之余,我去了台湾旅游,图源:作者供图

随着时间的推移,我慢慢适应了一个乳腺癌幸存者的身份,在第二个公司里也发展得越来越好。我获得了很多家长、学生的喜爱,老板和同事也非常认可我的工作能力并总是给予我肯定和鼓励。

虽然工作依然很忙,但规律的运动也安排进了时间表。和室友们(也都是我大学最好的朋友)开心和谐的互动,让独居异乡的生活充满了欢声笑语。2018 年我申请了香港中文大学中文系的研究生,并打算于近一年内入学。

可未曾想,当我以为生活开始不断向好时,命运又和我开了个玩笑。

人生的无常呐,总是超乎想象。

五、无常

2018 年 4 月的一天早晨,我起床洗漱时,突然,发现自己的腰部和腿上出现了两大块发紫的淤青。

“久病成良医”,我心里“咯噔”一下,这种情况,大概率是血小板出了问题。我急忙打电话给公司告假,去附近的的诊所验了血。

当天下午诊所就给我打电话了。电话里,医生什么也没说,只催促我赶紧去一趟。那一刻,我感觉天轰的一声塌了,哭着问医生是不是结果不好,医生只是反复告诉我,如果你周围有朋友或家人,最好叫上他们一起去。

我叫上室友们一起赶到诊所,结果显示,我血液中的白细胞超过了 10 (刚刚超过正常值),而且血小板只有 14 个单位,也许稍稍一磕碰,就会造成脏器出血等不可挽回的局面。

诊所无法做更多的化验,要确诊病因,还是要去大医院。

我当天就走急诊程序,住进了新加坡中央医院,所有护士和医生都把我当一个玻璃娃娃看待,严禁我擅自下床走动。

花了两天时间,抽完血做完骨穿,我还怀着侥幸的心理,希望自己仅仅只是紫癜或其他会导致血小板减少的疾病。

5 月 1 号下午,一个医生走到我的床边,告诉我了最终诊断——急性髓系白血病。

白血病确诊通知,图源:作者供图

听到结果时,朋友正陪在我床边,她一边听着我说“那我不治了,去旅旅游然后死了算了”,一边陪我哭。

医生走后,我们崩溃了一小时,我似乎把全身的氧气都吐出去了,整个人像被抽空了一般呆滞。

然后我听见她对我说:“60% 到 70% 的治愈率呢,不低啊,你不治是想要了你爸妈的命吗?治吧,争口气。”等其他朋友下班后赶到医院时,我也冷静下来。

命运没留给我哭泣的时间,我只能在最短的时间里收拾好自己,做好再次战斗的准备。

白血病的治疗复杂艰险。新加坡医生根据我的情况,建议我在化疗达到完全缓解后,马上进行骨髓移植。具体需要几个疗程的化疗,这个得根据具体治疗效果来定。

工作又一次被新的病情打断,事发突然,那学期的课我没有上到期末,就马上要在当地接受化疗了。

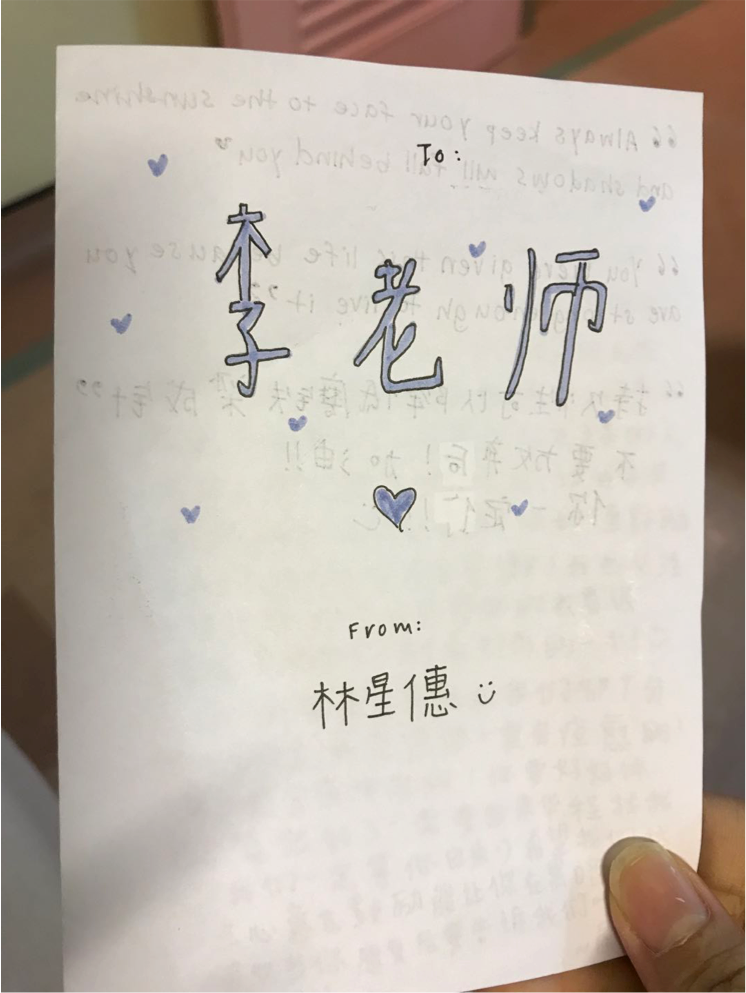

化疗期间,几个同事来看我,给我带来了几个学生给我的信。那几个孩子都是 15、16 岁的年纪,读新加坡中学三年级。在我做华文老师的几年中,他们是和我默契度最高的一个班级。

学生写给我的信,图源:作者供图

信中,孩子们毫无保留地表达了对我的想念。他们告诉我这学期的期末考试成绩,说他们进步了,对华文更有兴趣了,说我是他们心目中最棒最时尚的老师,然后问我到底怎么了,什么时候回去,他们还等着我继续当他们的老师。

那一夜我失眠了。我发现自己竟然没有机会和他们好好道别,心里不免生出深深的遗憾。

翻身起床,连夜给他们回了封信,在信中,我对每个孩子都说了自己的心里话,表达了我对他们唯一的期望——快乐。

信的最后,我教了他们一个新词:无常。

嗯,无常,是我这二十几年人生,多么精准的概括。

三次患癌,每次都猝不及防,像是一条铁轨突然被山石砸断,火车被迫转向,驶向完全不同的目的地。

第一次乳腺癌,打断了我正常的学习进度;第二次复发,让我提早结束了实习生活;第三次白血病,又一次让我从职场中途被迫离场,本已计划好的研究生,也变得遥遥无期。

在中央医院的深夜里,我意识到,自己的人生再也不可能和从前一样了。我注定要拥有另外一种不同的可能性。

我把自己的公号改成了“筱慢的游乐场”,第一次写下了与癌症同行的点滴经历。

文字是能医心的,就像当年史铁生的《我与地坛》陪我度过无数个难熬的夜晚一样。我希望这座“游乐场”能以真实和温暖的形象出现,每一篇文字都能成为他人黑夜里的一颗小太阳。

六、现代医学是我的贵人

白血病的第一次化疗尤其凶险,等 10 多天高烧终于退去,血象一点点恢复后, 朋友们把我又一次送上了飞往北京的航班。

新加坡的医疗条件和硬件设施自然没的说,护理也是数一数二,但无奈对于非本国公民来说医疗费过高,对于家境一般的我来说,难以承受。

对于白血病的临床经验,特别是骨髓移植的经验,新加坡并不比国内丰富。所以在综合考虑之下,我和父母又一次选择了去北京就医。

化疗后血象低的时候输血小板,图源:作者供图

2018 年 6 月,我和父母终于挂上了专家号,到北京大学人民医院问诊。这里的半相合骨髓移植技术已经很成熟,我并不需要在焦躁中,祈祷老天从骨髓库中赐我一个稀缺的全相合供者,我能用老爸的干细胞,进行移植就好了。

现代医学是我的贵人。

2018 年我爸 56 岁,按道理说,已经过了适合做干细胞供者的年龄段,但他身体各项指标都非常健康,也还不成问题。但他几十年基本没进过医院,对医院的一切都有着惹人发笑的恐惧感。

每一次面对医生,他那怯生生的小眼神,一遍遍询问我,抽血和骨穿到底疼不疼,暴露了他孩子般的忐忑。

可当我在移植仓里做完大化疗,等待回输(把供者的干细胞输进病人体内),在仓外的抽血室抽血时,爸爸写下了一首小诗:

你在仓内,我在仓外

早早的我起来了

记忆中未曾这么快醒过

洗脸刷牙打针抽血

静待中

手朮单架车过来了

趴在手朮台上的我怎么一点都不紧张

那么多医生护士忙碌着吆喝着

我竟然像你小的时候那么乖

一切行动听指挥

消毒局麻自体血回输

针扎进去了

咬着牙攥着拳头闭着眼睛

眼前满是幸福的

光着头的你

孩子你等着

我们正在采集骨髓血

医生,能多抽点吗

我那个抽血都要问一句“疼不疼”的爸爸,扎针要咬牙攥拳头闭眼睛的爸爸,那个从小到大傻傻爱我的爸爸,为了我,克服了自己所有的恐惧。

在移植仓里回输我爸的干细胞,图源:作者供图

七、奇迹游乐场

2018 年 9 月底,我北京的好闺蜜带着好几个朋友,录制好了生日祝福,提前给我过了个生日,那是我进仓移植的前一天。

这些可爱的祝福,让即将到来的、最危险的 32 天成了一个节日,一个提前庆祝重生的节日。

回想之前的经历,我生命的西西弗斯之石,仿佛一直在这样生存与灭度的吱呀声中,滚动着。

第二天,跨过移植仓门口的那条红线,我开始了孤独的 32 天闭关生活。

移植仓门口的红线,图源:作者供图

孤独是思考肥沃的土壤。

移植仓中,这几年患病的一幕幕,电影般在我脑海中出现。

我想到了曾经因为乳腺癌手术留下的伤疤而自卑的自己;想到因为三次患癌而失去的那些生活及事业上的机会;想到移植手术后可能会出现的各种排异及感染;想到未来的发展可能因为白血病的降临会遇到的更多难题……

我同时想起,自己已经逐渐从世俗眼光中走出来,把身体上的伤疤,当作每个女孩对青春痘或不完美身材的遗憾;想起每一次遭遇疾病时,获得的帮助和爱护;想到即使移植后出现排异和感染,一样有最优秀的医生和最有爱的家人的陪伴;想到即使癌症给我的生活设下了重重限制,依然有那么多我可以去完成与体验的事物,给了我摆脱世俗价值观,去追求自我的勇气和胆量。

苦难能发光,我们都应该爱和感恩那个被苦难塑形后的自己。

移植仓里,图源:作者供图

移植的过程非常顺利,出仓后,因为我血象偏低,以及出现了巨细胞病毒,在医院又住了一个多月做相关治疗,之后就出院了。

一直到现在,移植后一年零九个月,除了出现过一次轻微皮肤排异、一次致病基因指标偏高(用干扰素治疗三个月就恢复正常了)和一次轻微肺部感染之外,我并没有出现其他严重的移植后并发症。

我又一次幸运地成为了幸存者——白血病幸存者。

今年年初,我公众号上的病榻随笔被一位编辑伯乐相中,得以刊印出版。想到从 21 岁到 29 岁,我与癌同行的青春,仿佛命运写就的奇迹,所以书最终取了个直白但贴切的名儿,《奇迹游乐场》。

算是送给我青春的一份纪念吧。

最近的我和家里的猫,图源:作者供图

2012 年,21 岁的我,遭遇乳腺癌时,觉得那只是生命的偶然;2014 年,23 岁的我确诊复发时,我觉得这是命运;今天,29 岁的我,在白血病漫长的恢复期里,我意识到这也许是一份礼物。

从错愕到坦然,接受这份礼物我花了 8 年,也许要弄懂这份礼物带来的使命和意义,还得需要更长时间。只要我扛得起这份厚礼,找到答案是迟早的事。

对第四次重生后的新生命,我仍满心希冀。

本文来自微信公众号:偶尔治愈(ID:to-cure-sometimes),作者:筱慢