扫码打开虎嗅APP

本文来自微信公众号:biokiwi (ID:biokiwi),作者:无奶树,原文标题:《战争中的传染病:现代科学一步步地胜利》,头图来自:视觉中国

俄罗斯与乌克兰之间的冲突已经持续了一个多月,除了表面上的军事冲突外,其实还暗含了更多我们肉眼看不见的隐患——传染病。

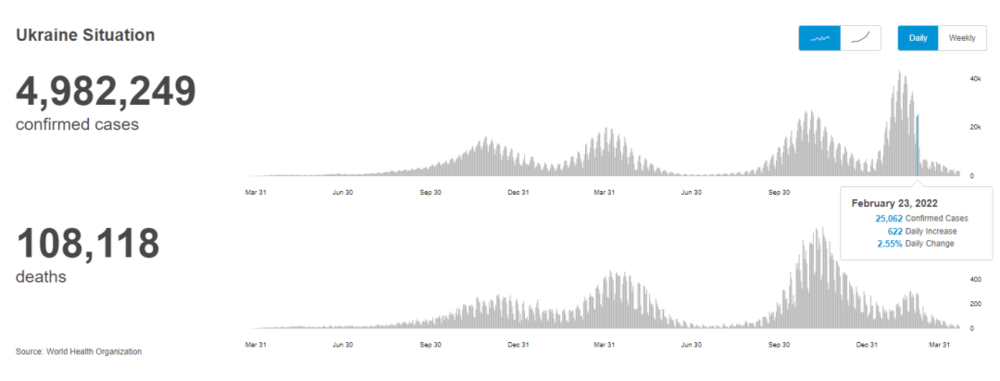

据世界卫生组织的报道,冲突开始后,乌克兰对于新冠的检测也随之停止,再加上较低的疫苗接种率(某些地区只有20%的疫苗接种率)和战争时期群众在掩体的群聚、士兵在军队中的聚集,不管是哪一方都有极高的新冠患病风险。

冲突开始的二月底,正是乌克兰当地奥密克戎变异株爆发的时期 | 图源:WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard

再加上当地本身就存在的小儿麻痹症、结核病、艾滋病等传染病的风险,战争的爆发对平民和士兵的健康、医疗卫生机构的运营都会带来严重影响。

为什么这么说?因为这样的事情从上千年前就屡屡发生,人类在战争传染病上吃过的苦头已经够多了,也应该要吃够了。

传染病造成国家,甚至民族的毁灭

在圣经《启示录》中就预言了造成世界毁灭的天启四骑士:瘟疫、战争、饥荒和死亡。可见早在两千年前,人们就开始将瘟疫和战争,这两件往往同时发生的事联系在一起。

《启示录》预言中世界末日的天启四骑士,虽然是宗教,但也能反映人们对灾难的认识 | 图源:俄国画家维克托·瓦斯涅佐夫

最早关于战争传染病的记载,可以追溯到公元前430年,雅典和斯巴达的伯罗奔尼撒战争。正当雅典军队胜券在握时,雅典城突然爆发了一场大瘟疫,造成全雅典人口的25%,大约75000到100000人死亡,史称雅典瘟疫(Plague of Athens)。

追溯其根源,是一支来自非洲埃塞尔比亚的援军携带了病原体,并将它们一路带到了利比亚、埃及、波斯和雅典。根据历史学家对这场瘟疫的描述,现代生物学家推测可能是天花、伤寒或者病毒出血热(类似埃博拉病的症状),但具体如何已经难以考证。

也正是这场战争中的传染病,使得雅典这座“西方文明的摇篮”从此一蹶不振。

...the catastrophe was so overwhelming that men, not knowing what would happen next to them, became indifferent to every rule of religion or law.

……这场灾难(瘟疫)是如此的具有压倒性,以至于没有人知道接下来还会发生什么,也没有人再去关心宗教或者法律的条文。

——修昔底德,伯罗奔尼撒战争史

而在遥远的中国,传染病同样伴随战争一起出现。

公元208年,三国时期的赤壁之战,除了那场我们熟悉的大火之外,传染病也是造成曹操军队失败的主要原因之一。

公(曹操)至赤壁,与备战,不利。于是大疫,吏士多死者,乃引军还。

——《三国志·魏书·武帝纪》

但仅凭这只言片语的描述,我们也无法得知这一场传染病的病原来自何处。在此前后的上千年间,中国有传染病记载的记录多达826条,其中不少也和大规模战争相关。

除此之外,世界上战争与传染病相伴相随的事件可以说是数不胜数:

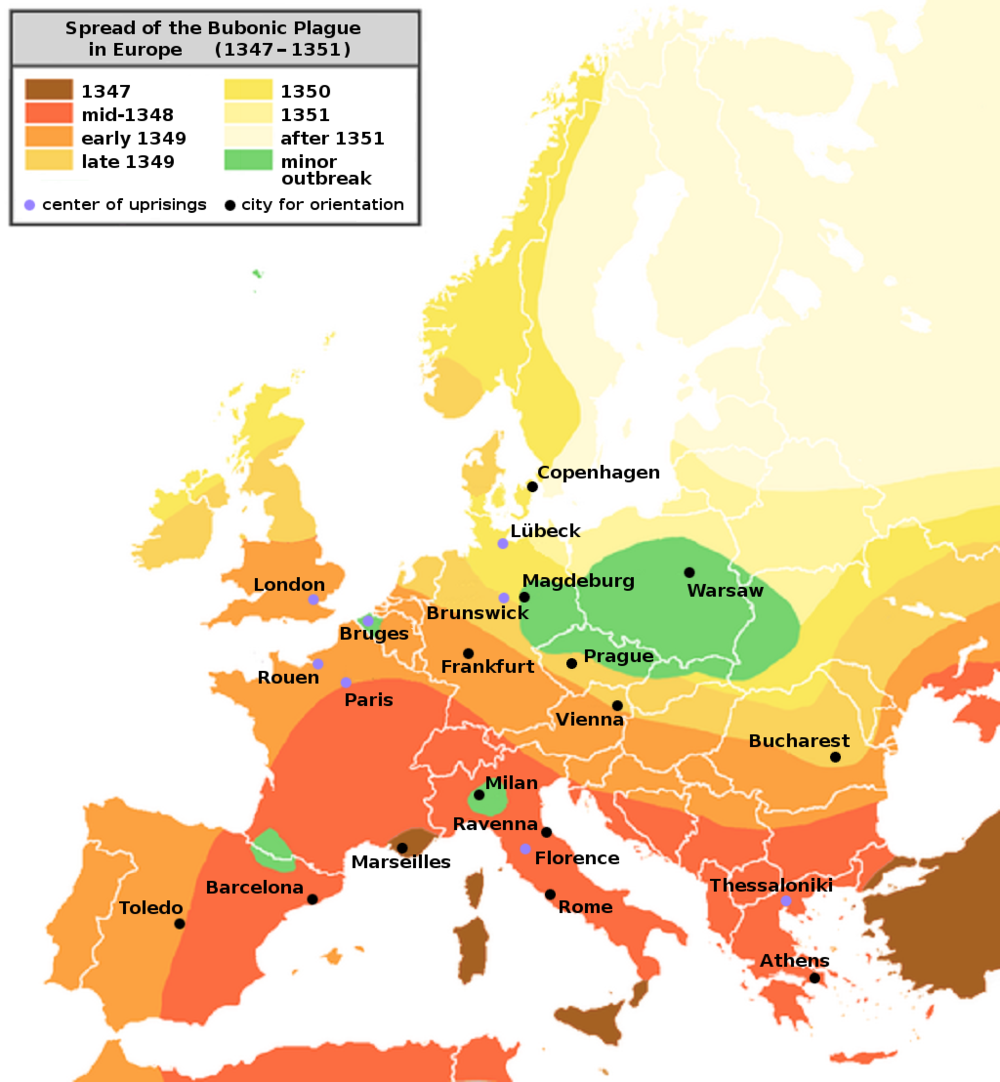

公元五世纪盛极一时的拜占庭帝国,因为战争需要从非洲调粮,引入了老鼠携带的鼠疫(黑死病),造成了拜占庭帝国的覆灭;

13世纪蒙古帝国的扩张,打通亚欧大陆的同时,也将鼠疫再次带到了欧洲,完全缺乏卫生系统的中世纪欧洲各国陷入黑死病的恐惧之中,意大利佛罗伦萨在短短六个月内就死亡率就达到了三分之一;

16世纪,当欧洲人开拓新大陆达到美洲,与阿兹特克帝国开战时,也将天花带入美洲,上千万从未经历天花的美洲原住民因此死亡……

13-14世纪欧洲黑死病的爆发 | 图源:Wikipedia, Roger Zenner

为什么这些古代战争往往伴随着可怕的传染病传播?

一方面是战争期间大量人员聚集,再加上古代公共卫生条件极为不全面,这就给天花病毒、鼠疫杆菌这些危险的病原微生物提供了绝佳的“温床”。

另一方面,大规模的人员流动,会将不同地区的病原体带到新的人群之中,换句话说就是把病原体带到新的“温床”里,比如16世纪天花进入美洲,或者北方的曹操军队进入南方出现“大疫”,亦或者是我们后面要提到的1918年大流感。

这场战争传染病的出现,造就了现代医学

要说到战争,最著名的莫过于20世纪的两次世界大战,不仅造成了成千上万人的死亡,也给世界带来了最动荡的几年。这其中,第一次世界大战(后简称“一战”)的发生,在医学史和微生物学史上留下了无法磨灭的印记。

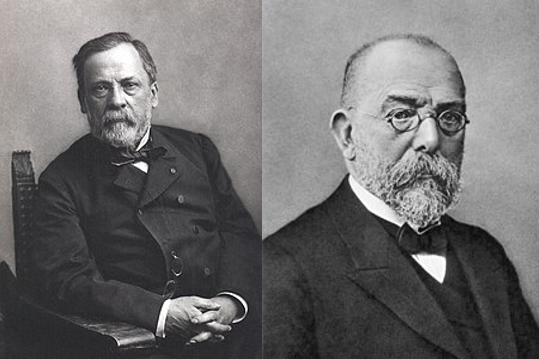

在一战前,微生物学家路易斯·巴斯德(Louis Pasteur)和罗伯特·科赫(Robert Koch)就发现了微生物与疾病的关系:前者阐明了微生物的存在,并开发了各种针对病原微生物的疫苗;后者则提出了诊断微生物疾病的科赫法则,并深入研究了结核杆菌和霍乱弧菌。

微生物学的奠基人路易斯·巴斯德(左)和罗伯特·科赫(右)| 图源:Wikipedia

到了20世纪初,微生物学的理论刚刚开始被医学界接受:医生们逐渐意识到这种肉眼不可见的细菌可能会造成严重的传染疾病,并开始使用疫苗对传染病进行预防,也知道一些有限的药物知识——奎宁可以治疗疟疾、砷可以治疗梅毒等等。

这时,刚刚冒出头来的现代医学就匆忙面临了它最严峻的考验:第一次世界大战。

上万人的大军团作战跨国跨洲作战,加上公共卫生仍然处于起步阶段,情况和我们刚刚提到的古代战争传染病爆发的因素基本一样。但是现代医学最终交出了还算及格的答卷。

1917年战壕中的士兵正在接种疫苗,可能是伤寒疫苗 | 图源:The Doctor in War

首先是过去曾造成大量死亡的沙门氏菌,会随着粪便、苍蝇、蟑螂传播,造成伤寒病。一战后期军队中开始接种伤寒疫苗,并确保干净的饮用水,使伤寒的患病率快速降低。过去战争中每千人就有上百人感染的伤寒病,到了一战时期平均每千人只有不到一人感染。

其次则是通过蚊虫传播的疟原虫,会造成致命的疟疾。军队中广泛、大量地使用奎宁,甚至会要求士兵在长官的监督下服下奎宁粉。再加上对蚊子的控制,疟疾最终并没有在一战中传播开来。

士兵在军官监督下每日服用一定剂量的奎宁 | 图源:Ariel Varges, Imperial War Museum

此外,通过新兵体检来筛查潜藏的结核病患者,一定程度上避免了结核杆菌的传播;通过牧师的说服减少男性士兵的性行为,也减弱了梅毒、淋病的传播;快速清理伤口以及抗毒素的使用让破伤风患病率极低……从各方各面来看,医生们已经尽力将传染病的传播控制到了最低,微生物学的知识也得到了充分地利用。

但是,在大流感面前,当时的现代医学却输得一塌糊涂。

1918年初,一场突如其来的流感疾病在短短三个月蔓延到了欧洲、美洲、亚洲,到了9月份疾病的死亡率骤然升高,年轻人和老年人都大量死亡。

当时的科研人员用尽了已知的分离细菌的方法,都没办法遏制这场大流感的传播 ,只能眼睁睁看着病人一个接一个地死去。最终,这场大流感带走了大约5000万生命,并伴随着第一次世界大战的结束悄无声息地消失了。

几十年后,人们才知道那是流感病毒导致的传染病,而时至今日,我们也仍在与这些病毒抗争。

但不可否认的是,这一场战争既是人类自己的“内战”,也是人类对传染病的一次勇敢的战斗。

近现代战争中传染病的反思

那到了今天,战争和传染病还会是我们要考虑的问题吗?

虽然世界性的战争结束了,但是人类之间的冲突始终没有停止,冲突中的人们也仍然在遭受传染病的威胁:

1979年开始的阿富汗内乱中,原本得到控制的恶性疟原虫重新开始传播,造成阿富汗每年都会出现200~300万例疟疾患者;

刚果共和国不断发生的冲突战争,使得锥虫病的控制一直得不到稳定,60年代被控制在了1000例左右,但是随后冲突再次爆发,病例数又到了上万例;

1994年发生的卢旺达大屠杀使得大量难民流离失所,在缺乏基本生活条件和卫生防护的情况下,突然爆发的霍乱和痢疾造成12000多难民死亡;

几年前的叙利亚冲突,则造成了上百万人居无定所,也让麻疹、甲型肝炎、脊髓灰质炎、利什曼病等等传染病趁虚而入,给难民们带来了巨大的威胁……

2000年在乌干达抗击埃博拉病毒的卫生工作者 | 图源:WHO

在今天,我们已经知道怎么应对鼠疫、伤寒、疟疾;也不同于100年前面对大流感的无知,知道什么是流感病毒,每年还能设计疫苗来预防流感;也学会了使用抗生素来抵抗大多数细菌传染病……但我们真的就战胜传染病了吗?

微生物的耐药性使得抗生素不断失去效力,最早使用的青霉素早就被细菌们淘汰了;艾滋病、结核病、流感、包括这两年刚刚出现的新冠,我们也仍然没能完全治愈……

除了进化演变层出不穷的新病原体,这背后的罪魁祸首还有战争。

回顾已有的战争传染病研究,发展中国家本就疲于应对各种各样的传染病,战争的冲突加重了这些国家的负担,公共卫生系统被打破、病原检测能力下降、难民的居无定所,这些都是传染病传播的原因所在。

延续了上千年的战争传染病,在未来还会继续吗?这可能就需要未来的我们来给出答案了。

参考资料

Roberts L. Surge of HIV, tuberculosis and COVID feared amid war in Ukraine[J]. Nature, 2022, 603(7902): 557-558.

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard https://covid19.who.int/

Roy K, Ray S. War and epidemics: A chronicle of infectious diseases[J]. Journal of Marine Medical Society, 2018, 20(1): 50.

张志斌. 中国古代疫病流行年表. 2007.

Shanks G D. How World War 1 changed global attitudes to war and infectious diseases[J]. The Lancet, 2014, 384(9955): 1699-1707.

Pennington H. The impact of infectious disease in war time: a look back at WW1[J]. Future Microbiology, 2019, 14(3): 165-168.

约翰·M·巴里(John M. Barry). 大流感——最致命瘟疫的史诗.

Connolly M A, Heymann D L. Deadly comrades: war and infectious diseases[J]. The Lancet, 2002, 360: s23-s24.

Sharara S L, Kanj S S. War and infectious diseases: challenges of the Syrian civil war[J]. PLoS Pathogens, 2014, 10(11): e1004438.

Goniewicz K, Burkle F M, Horne S, et al. The Influence of War and Conflict on Infectious Disease: A Rapid Review of Historical Lessons We Have Yet to Learn[J]. Sustainability, 2021, 13(19): 10783.

本文来自微信公众号:biokiwi (ID:biokiwi),作者:无奶树